活動訊息

內容簡介

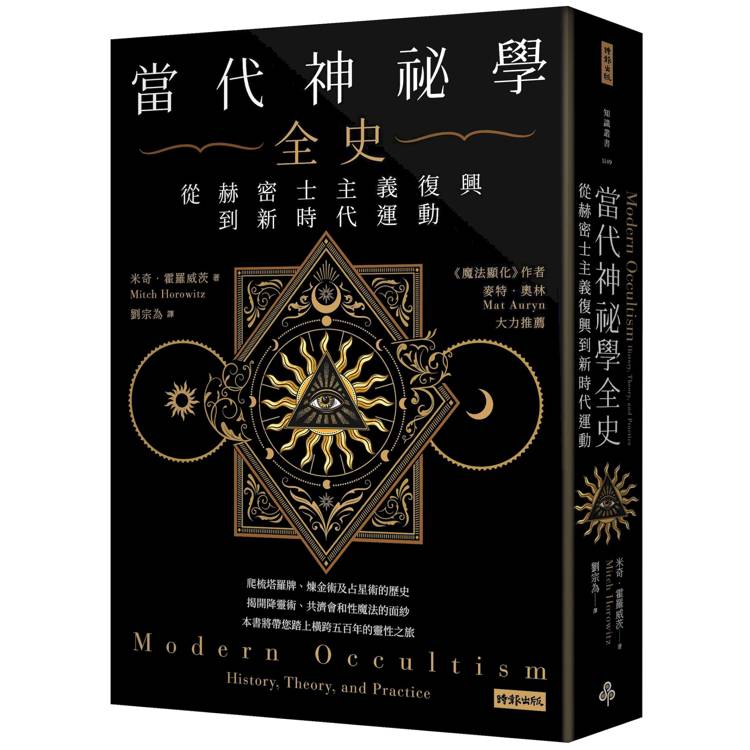

「作者爬梳了複雜且常被誤解的神祕學歷史,並在嚴謹的學術考證中加入了引人入勝的故事。這是一部開創性的作品,內容全面又詳實,必將成為經典。」--麥特.奧林(Mat Auryn),《魔法顯化》作者

「作者以平衡且理性求真的方式來探討祕傳學的思想和運動,這在當今反神祕主義的聲浪中難能可貴。」--《華盛頓郵報》

從占星學、煉金術、塔羅牌、催眠術到新時代運動,本書為第一本統整神祕學系譜的歷史著作,既有學術的嚴謹性,也充滿了引人入勝的故事。作者從兩千年前浮現的赫密士主義談起,再介紹文藝復興時代的卡巴拉和諾斯底主義,最後結束於二十世紀的超心理學與新時代運動。

此外,作者也會介紹令人好奇的玫瑰十字會、共濟會、黃金黎明協會、威卡教和撒旦教會,而出場的神祕學大師有:

伊莉莎白女王的御用魔法師約翰.迪伊(John Dee)

催眠術之父弗朗茲.梅斯梅爾(Franz Mesmer)

塔羅牌的復興者埃利法斯.李維(Eliphas L?vi)

《法之書》的作者阿萊斯特.克勞利(Aleister Crowley)

性魔法大師藍道夫(P.B. Randolph)

神智學會的創辦人布拉瓦茨基夫人(Madame H.P. Blavatsky)

沉睡先知艾德格.凱西(Edgar Cayce)

作者要強調,在西方理性主義的脈絡下,神祕學一直受到打壓與詆毀,直到二十世紀初,各種靈修方法與魔法實踐才回到檯面上,成為我們生活不可或缺的靈感來源與心靈寄託。而本書正是進入這無限領域的傳送門,帶領讀者遨遊靈性的多重宇宙。

「作者以平衡且理性求真的方式來探討祕傳學的思想和運動,這在當今反神祕主義的聲浪中難能可貴。」--《華盛頓郵報》

從占星學、煉金術、塔羅牌、催眠術到新時代運動,本書為第一本統整神祕學系譜的歷史著作,既有學術的嚴謹性,也充滿了引人入勝的故事。作者從兩千年前浮現的赫密士主義談起,再介紹文藝復興時代的卡巴拉和諾斯底主義,最後結束於二十世紀的超心理學與新時代運動。

此外,作者也會介紹令人好奇的玫瑰十字會、共濟會、黃金黎明協會、威卡教和撒旦教會,而出場的神祕學大師有:

伊莉莎白女王的御用魔法師約翰.迪伊(John Dee)

催眠術之父弗朗茲.梅斯梅爾(Franz Mesmer)

塔羅牌的復興者埃利法斯.李維(Eliphas L?vi)

《法之書》的作者阿萊斯特.克勞利(Aleister Crowley)

性魔法大師藍道夫(P.B. Randolph)

神智學會的創辦人布拉瓦茨基夫人(Madame H.P. Blavatsky)

沉睡先知艾德格.凱西(Edgar Cayce)

作者要強調,在西方理性主義的脈絡下,神祕學一直受到打壓與詆毀,直到二十世紀初,各種靈修方法與魔法實踐才回到檯面上,成為我們生活不可或缺的靈感來源與心靈寄託。而本書正是進入這無限領域的傳送門,帶領讀者遨遊靈性的多重宇宙。

目錄

第一章 希臘化時代與古典晚期:赫密士主義的興起

第二章 文藝復興時期:神祕學歸來

第三章 啟蒙時代:玫瑰十字兄弟會、共濟會與光明會

第四章 十八至十九世紀的美國:震顫派、摩爾門教與降靈會

第五章 十九世紀的復興:李維的塔羅牌與蘭道夫的性魔法

第六章 神智學的開端

第七章 吸引力法則與新思想運動

第八章 大師輩出的年代與終結:克勞利、葛吉夫和榮格

第九章 政治與神祕學

第十章 超自然事物與超心理學

第十一章 沉睡的先知與混沌魔法

第十二章 威卡教、撒旦教會與量子力學

註釋

第二章 文藝復興時期:神祕學歸來

第三章 啟蒙時代:玫瑰十字兄弟會、共濟會與光明會

第四章 十八至十九世紀的美國:震顫派、摩爾門教與降靈會

第五章 十九世紀的復興:李維的塔羅牌與蘭道夫的性魔法

第六章 神智學的開端

第七章 吸引力法則與新思想運動

第八章 大師輩出的年代與終結:克勞利、葛吉夫和榮格

第九章 政治與神祕學

第十章 超自然事物與超心理學

第十一章 沉睡的先知與混沌魔法

第十二章 威卡教、撒旦教會與量子力學

註釋

試閱

第一章 希臘化時代與古典晚期:赫密士主義的興起

《紐約郵報》於二○一八年六月十九號的頭條新聞,以一貫的保守派語氣寫道:「這位性狂熱的邪教信仰者是現代火箭技術的奠基人。」當年還有部電視劇相當戲劇化地呈現出此人的生平:他是二十世紀的火箭科學先驅傑克帕森斯(Jack Parsons)。

帕森斯是美國國家航空暨太空總署噴氣推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory,簡稱JPL)的聯合創始人之一。有些人認為該實驗室的縮寫在神話裡的意義就是「傑克帕森斯永存不朽」(Jack Parsons Lives)。帕森斯是戰後最聰明的火箭技術人才。他長相英俊、博覽群書並深受眾人喜愛。科幻小說作家海萊因(Robert Heinlein)在一九四九年的一封書信中寫道:「傑克是非常善良的人,也是最頂尖的火箭工程師。」

帕森斯也非常認真地鑽研神祕學,曾與英國魔法師克勞利(Aleister Crowley)

和山達基教會創始人賀伯特(L. Ron Hubbard)等人共同研究和討論。雖然這位科學家精力充沛,但他的異教思想與國防機構的基本立場形同水火,所以他遭到排擠,更無法獲得他十分嚮往的高階安全許可。

三十七歲時,帕森斯於帕薩迪納的自家實驗室混合火藥,卻發生意外而爆炸身亡。帕森斯的妻子是藝術家瑪卡梅倫(Marjorie Cameron),她認為帕森斯是被謀殺的。隨著時間過去,他們夫妻倆聲名的都逐漸遠播,就連在維基百科上,帕森斯條目的點閱次數也超過了許多重要的發明家、科學家和政治家。

如此紛雜甚至看似矛盾的思想,是如何在一個人身上迸發出來的?事實上,帕森斯雖然自負又有才華,但他確實對神祕學和魔法下過苦工,也親自去實踐,所以才達成諸多成就。

驅動著帕森斯的那份熱情,如今也觸動了我們許多人。和帕森斯一樣,我們所使用的語彙、觀點以及對未來的想望,都是源自於超自然的神祕學,包含其起源、復興以及迂迴曲折的發展過程。這歷程如黑曜石般有太多的細微變化,其關鍵人物更為現代人帶來巨大的影響,。

這本書的內容既涵蓋了相關的人物與事件,也傳達出一項簡單又重要的觀念。歷史上有許多發展與分岔我們並沒有察覺到,諸多事件與人際交流為彼此的生活帶來極大的影響,而且無需透過宗教或其他信條作為媒介。

早在文藝復興時期,就有人就開始追尋古老的超自然概念(spiritual concept),並形成了早期的神祕學復興運動。所謂的超自然概念,我指的是超越物理學範疇的事物。在英文中,我們也會用神祕(occult)來描述超自然事物,它源自拉丁語的occultus,意為祕密或隱藏。

從狹義上來說,神祕學專屬於西方文明。雖然印度的吠陀教、佛教密宗、道教、儒教、原住民的泛靈論和薩滿教都有各自的祕傳(esotericism,古希臘語為esoterik?s,意思為「內部」),然而在西方的脈絡下,「亞伯拉罕諸教」(猶太教、基督教與伊斯蘭教等一神教的源頭)興起並形成文明後,被拋棄的古老宗教才轉而自行發展成神祕學。祕傳是傳統宗教的內部支派,代表該教的核心思想;神祕學既獨立於各個宗教,有時又能與它們相容。

因此,我在本書中提到西方文明時,是指受到亞伯拉罕諸教所影響的地區,亦即猶太教、基督教及部分伊斯蘭教的文化圈。這個區域最初由亞歷山大大帝的希臘軍隊所佔領,後來接受羅馬帝國統治,範圍從古埃及、君士坦丁堡延伸到地中海盆地、波斯以及歐洲,再到美洲的殖民地和移民地。

本書探索了神祕學的根源、人物、思想、美學以及活動,並談到人類對於它們的理解以及所受到的影響。本書的內容最初是來自於我在美國神智學會(Theosophical Society in America)所開設的課程,其上千名學員遍布美國、加拿大、墨西哥,並延伸至台灣、杜拜、新加坡、烏干達、土耳其、斯洛維尼亞、馬其頓、賽普勒斯、英國、摩納哥、澳洲和荷蘭。與學員們的交流令我加了解神祕學的歷史。

我認為自己是有批判性但又有「信仰」的歷史學家,也實際參與了許多相關活動。透過歷史文獻加上親身實踐,我努力整理這個形上學體系。事實上,大多數研究宗教和靈性的歷史學家本身都有信仰。針對傳統宗教或新興宗教,許多經典著作都是出於作者在記錄自己的教派或其旁支,包括基督教科學教(Christian Science)、摩爾門教、猶太教和天主教的歷史和人物傳記。

然而,這些作家和學者都不會自稱是「有批判精神的信徒」,以免外界認為他們無法公正對待其研究領域。許多神祕學學者和歷史學家都不喜歡被問起其個人的信仰,但外界很自然地會懷疑他們的背景,畢竟大部分的人都出生於基督教、佛教或伊斯蘭教等文化圈中。況且,神祕學或祕傳教派不會出現在生活周遭,必須是當事人主動去追尋才會出現。因此,宗教學者的視角難免會反映出主觀的一面。

但不論受到多少質疑,我認為研究者絕對有理由全心投入自己所研究的宗教活動,尤其是那些最活躍的主流宗教。他們應該更全面地去了解到這些宗教的價值觀,並試著區分理念與實踐的落差。

我最崇敬的神祕學研究者哈赫拉夫(Wouter J. Hanegraaff)有不同的看法:「宗教、哲學和科學領域的學生必須決定要成為親手栽種的園丁還是負責觀察記錄的生物學家。如果他們喜歡前者,那麼研究神祕學就不適合他們。」我不同意這項觀點。若以農業來比喻的話,至少還有另一種選項:成為具備科學精神的農業學者。「客觀性不是單一的立場。」哲學家米德利(Mary Midgley)如此寫道。

在這方面,我受到了歷史學家戈德溫(Joscelyn Godwin)的啟發。他在一九九○年七月的《神智學歷史》(Theosophical History)期刊上談到:「這世上有許多事物是那些唯物主義科學家和歷史學家所無法解釋的。我對這些事物抱持著開放的態度,因此,我不會在研究時刻意排除非物質性的作用力……伊斯蘭教研究者科爾賓(Henry Corbin)用『神聖歷史』來談及超越性或神性的歷史,並為人世間的大小事件賦予意義。」

《紐約郵報》於二○一八年六月十九號的頭條新聞,以一貫的保守派語氣寫道:「這位性狂熱的邪教信仰者是現代火箭技術的奠基人。」當年還有部電視劇相當戲劇化地呈現出此人的生平:他是二十世紀的火箭科學先驅傑克帕森斯(Jack Parsons)。

帕森斯是美國國家航空暨太空總署噴氣推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory,簡稱JPL)的聯合創始人之一。有些人認為該實驗室的縮寫在神話裡的意義就是「傑克帕森斯永存不朽」(Jack Parsons Lives)。帕森斯是戰後最聰明的火箭技術人才。他長相英俊、博覽群書並深受眾人喜愛。科幻小說作家海萊因(Robert Heinlein)在一九四九年的一封書信中寫道:「傑克是非常善良的人,也是最頂尖的火箭工程師。」

帕森斯也非常認真地鑽研神祕學,曾與英國魔法師克勞利(Aleister Crowley)

和山達基教會創始人賀伯特(L. Ron Hubbard)等人共同研究和討論。雖然這位科學家精力充沛,但他的異教思想與國防機構的基本立場形同水火,所以他遭到排擠,更無法獲得他十分嚮往的高階安全許可。

三十七歲時,帕森斯於帕薩迪納的自家實驗室混合火藥,卻發生意外而爆炸身亡。帕森斯的妻子是藝術家瑪卡梅倫(Marjorie Cameron),她認為帕森斯是被謀殺的。隨著時間過去,他們夫妻倆聲名的都逐漸遠播,就連在維基百科上,帕森斯條目的點閱次數也超過了許多重要的發明家、科學家和政治家。

如此紛雜甚至看似矛盾的思想,是如何在一個人身上迸發出來的?事實上,帕森斯雖然自負又有才華,但他確實對神祕學和魔法下過苦工,也親自去實踐,所以才達成諸多成就。

驅動著帕森斯的那份熱情,如今也觸動了我們許多人。和帕森斯一樣,我們所使用的語彙、觀點以及對未來的想望,都是源自於超自然的神祕學,包含其起源、復興以及迂迴曲折的發展過程。這歷程如黑曜石般有太多的細微變化,其關鍵人物更為現代人帶來巨大的影響,。

這本書的內容既涵蓋了相關的人物與事件,也傳達出一項簡單又重要的觀念。歷史上有許多發展與分岔我們並沒有察覺到,諸多事件與人際交流為彼此的生活帶來極大的影響,而且無需透過宗教或其他信條作為媒介。

早在文藝復興時期,就有人就開始追尋古老的超自然概念(spiritual concept),並形成了早期的神祕學復興運動。所謂的超自然概念,我指的是超越物理學範疇的事物。在英文中,我們也會用神祕(occult)來描述超自然事物,它源自拉丁語的occultus,意為祕密或隱藏。

從狹義上來說,神祕學專屬於西方文明。雖然印度的吠陀教、佛教密宗、道教、儒教、原住民的泛靈論和薩滿教都有各自的祕傳(esotericism,古希臘語為esoterik?s,意思為「內部」),然而在西方的脈絡下,「亞伯拉罕諸教」(猶太教、基督教與伊斯蘭教等一神教的源頭)興起並形成文明後,被拋棄的古老宗教才轉而自行發展成神祕學。祕傳是傳統宗教的內部支派,代表該教的核心思想;神祕學既獨立於各個宗教,有時又能與它們相容。

因此,我在本書中提到西方文明時,是指受到亞伯拉罕諸教所影響的地區,亦即猶太教、基督教及部分伊斯蘭教的文化圈。這個區域最初由亞歷山大大帝的希臘軍隊所佔領,後來接受羅馬帝國統治,範圍從古埃及、君士坦丁堡延伸到地中海盆地、波斯以及歐洲,再到美洲的殖民地和移民地。

本書探索了神祕學的根源、人物、思想、美學以及活動,並談到人類對於它們的理解以及所受到的影響。本書的內容最初是來自於我在美國神智學會(Theosophical Society in America)所開設的課程,其上千名學員遍布美國、加拿大、墨西哥,並延伸至台灣、杜拜、新加坡、烏干達、土耳其、斯洛維尼亞、馬其頓、賽普勒斯、英國、摩納哥、澳洲和荷蘭。與學員們的交流令我加了解神祕學的歷史。

我認為自己是有批判性但又有「信仰」的歷史學家,也實際參與了許多相關活動。透過歷史文獻加上親身實踐,我努力整理這個形上學體系。事實上,大多數研究宗教和靈性的歷史學家本身都有信仰。針對傳統宗教或新興宗教,許多經典著作都是出於作者在記錄自己的教派或其旁支,包括基督教科學教(Christian Science)、摩爾門教、猶太教和天主教的歷史和人物傳記。

然而,這些作家和學者都不會自稱是「有批判精神的信徒」,以免外界認為他們無法公正對待其研究領域。許多神祕學學者和歷史學家都不喜歡被問起其個人的信仰,但外界很自然地會懷疑他們的背景,畢竟大部分的人都出生於基督教、佛教或伊斯蘭教等文化圈中。況且,神祕學或祕傳教派不會出現在生活周遭,必須是當事人主動去追尋才會出現。因此,宗教學者的視角難免會反映出主觀的一面。

但不論受到多少質疑,我認為研究者絕對有理由全心投入自己所研究的宗教活動,尤其是那些最活躍的主流宗教。他們應該更全面地去了解到這些宗教的價值觀,並試著區分理念與實踐的落差。

我最崇敬的神祕學研究者哈赫拉夫(Wouter J. Hanegraaff)有不同的看法:「宗教、哲學和科學領域的學生必須決定要成為親手栽種的園丁還是負責觀察記錄的生物學家。如果他們喜歡前者,那麼研究神祕學就不適合他們。」我不同意這項觀點。若以農業來比喻的話,至少還有另一種選項:成為具備科學精神的農業學者。「客觀性不是單一的立場。」哲學家米德利(Mary Midgley)如此寫道。

在這方面,我受到了歷史學家戈德溫(Joscelyn Godwin)的啟發。他在一九九○年七月的《神智學歷史》(Theosophical History)期刊上談到:「這世上有許多事物是那些唯物主義科學家和歷史學家所無法解釋的。我對這些事物抱持著開放的態度,因此,我不會在研究時刻意排除非物質性的作用力……伊斯蘭教研究者科爾賓(Henry Corbin)用『神聖歷史』來談及超越性或神性的歷史,並為人世間的大小事件賦予意義。」

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價