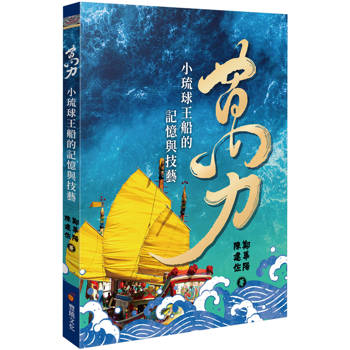

小琉球迎王史略

臺灣的王爺信仰與王船文化時常同時出現,自清治時期便已出現關於王爺與王船的相關記載;諸羅縣知縣周鍾瑄負責主修的《諸羅縣誌》中便提及王爺信仰的祭典與祭典結束後:

斂金造船,器用幣帛服食悉備;召巫設壇,名曰王醮。三歲一舉,以送瘟王。醮畢,盛席演戲,執事儼恪跽進酒食;既畢,乃送船入水,順流揚帆以去。或泊其岸,則其鄉多厲,必更禳之。

若更進一步深究二者關係,需先有王船信仰大多包含在王爺信仰之中的認知,許多祭祀王爺的廟宇也都有和王船相關的祭祀或科儀,信仰本身的淵源流變雖非本書所欲探討之重點,但仍約略自戰後初期整理如下:

劉枝萬提出王爺信仰的「瘟神演化六階段說」,從最初死於瘟疫的厲鬼,演變到最後成為十全萬能的神明;蔡相煇承連橫之說,認為池、朱、李三府千歲分別是鄭氏父子三人,而其他姓氏的王爺則是新衍生出來的神祇;黃文博則整理出幾種王爺信仰系統概括臺灣現行的王爺信仰緣起。

其中針對臺灣南部的東港溪流域(包含東港、南州、小琉球三地),康豹於《臺灣的王爺信仰》親身考察東港地區歷史,紀錄荷蘭時期以來的族群遷移、東隆宮建廟沿革、火醮與水醮和迎王平安祭典過程,並認為王爺不等同於瘟神,且是由厲鬼轉變而來,後成為一個地方的守護神。其中關於王船建造的部分,略為提及造船師傅都是義務性質,如果1988年戊辰科東隆宮必須支付師傅薪水,大概得花七百多萬元。

李豐楙受屏東縣政府委託所做《東港迎王——東港東隆宮丁丑正科平安祭典》詳細記錄1997年丁丑科迎王祭典流程始末,其導論從「嚴肅」對照「遊戲」、「工作」對照「休閒」、「常」與「非常」的角度來解釋迎王期間的各種感官經驗,透過中國傳統儒教的延續來對應西方如特納(Victor Turner)等人關於節慶的理論,文中並提到由於「年壯及年輕的多要上船上工,茫茫的大海使他們長期孤絕於世俗。因此討海人的生活與心情,就借由三年一次的節俗休閒,反覆地返回遊行、拼陣的賽社氣氛中,定期地扮演同一角色。『返回另一個我!』,如此進出於另一個角色的扮演,就成為在地人所特有的雙重身分與性格,它已是一種期待與習慣、定期等待另一種生命舞臺的創造與營構」,而王船組造船師傅在慶典中是遷船、送王時的主要工作者。書中的〈王船建造篇〉則從船與法船的淵源開始解說,稱「臺海各地王船信仰中所造的『王船』不論其使用的材質如何,在造型樣式上幾乎都沿襲傳統的泉州式海船而來」且「東港地區有不少具有優異傳統造船工藝的匠師」,因此足以支撐起尺寸逐科增大的王船建造,也有詳細記錄紙糊王船的製作方式與木造王船的製作過程,可作為爬梳王船組演變歷史的對照。

王俊凱〈屏東地區迎王祭典之研究—以下淡水溪和隘寮溪流域為主〉爬梳整理臺灣各地迎王祭典形式與差異,亦歸類出12種臺灣船信仰的型態,後半聚焦在屏北與屏南兩大地區,其中關於東港、小琉球與溪州(南州)三地迎王祭典的部分提及東港和小琉球王船有明顯的「漁王船」特色,除彩繪多以各式水族為主以外,也追求能夠真正於海上航行,而溪洲代天府於2009年己丑科開始將王船製作委託給東港的師傅製作,因此形式漸演變與東港相同。

包含在東港溪流域的小琉球自日治時期脫離東港自辦迎王祭典,鄭華陽《字繪琉嶼:琉球信仰側記》分析文獻記載和對照耆老口述小琉球脫離東港獨立迎王的緣起。此外,書中對於小琉球獨立建造王船始末,亦和一般所認為單純因「混元法舟」來靠琉球而改制的說法有所出入,鄭華陽認為應是小琉球脫離參與東港迎王後前往臺南南鯤鯓進香,需得到一正當名義以便改制舉辦迎王,並以社會經濟上結構性的轉變導致形塑整體意識來討論,是水、電、公路的建設為小琉球人口成長與社會發展帶來助益,「社區意識」的萌發與新的身份認同使小琉球迎王走向屬於自己的路線。

東琉兩地因王爺信仰、漁業經濟發展和地緣關係而往來密切,雖已各自獨立舉辦迎王祭典近百年,彼此之間仍極為緊密,以2024年甲辰科小琉球迎王為例,其中軍令和王船上所需的十三班首等塑像便是於東港製作完成後再送至琉球開光安座。而相較於東港迎王,關於小琉球迎王之相關書籍資料相對稀少,以王船師傅作為研究對象者更加闕如,故本書願為拋磚引玉之作,先自東琉兩地迎王祭典之相關歷史中提取重點,並將小琉球迎王分為「東琉合併迎王」、「琉球迎王發展期」與「琉球迎王成熟期」三期分別描述之。

臺灣的王爺信仰與王船文化時常同時出現,自清治時期便已出現關於王爺與王船的相關記載;諸羅縣知縣周鍾瑄負責主修的《諸羅縣誌》中便提及王爺信仰的祭典與祭典結束後:

斂金造船,器用幣帛服食悉備;召巫設壇,名曰王醮。三歲一舉,以送瘟王。醮畢,盛席演戲,執事儼恪跽進酒食;既畢,乃送船入水,順流揚帆以去。或泊其岸,則其鄉多厲,必更禳之。

若更進一步深究二者關係,需先有王船信仰大多包含在王爺信仰之中的認知,許多祭祀王爺的廟宇也都有和王船相關的祭祀或科儀,信仰本身的淵源流變雖非本書所欲探討之重點,但仍約略自戰後初期整理如下:

劉枝萬提出王爺信仰的「瘟神演化六階段說」,從最初死於瘟疫的厲鬼,演變到最後成為十全萬能的神明;蔡相煇承連橫之說,認為池、朱、李三府千歲分別是鄭氏父子三人,而其他姓氏的王爺則是新衍生出來的神祇;黃文博則整理出幾種王爺信仰系統概括臺灣現行的王爺信仰緣起。

其中針對臺灣南部的東港溪流域(包含東港、南州、小琉球三地),康豹於《臺灣的王爺信仰》親身考察東港地區歷史,紀錄荷蘭時期以來的族群遷移、東隆宮建廟沿革、火醮與水醮和迎王平安祭典過程,並認為王爺不等同於瘟神,且是由厲鬼轉變而來,後成為一個地方的守護神。其中關於王船建造的部分,略為提及造船師傅都是義務性質,如果1988年戊辰科東隆宮必須支付師傅薪水,大概得花七百多萬元。

李豐楙受屏東縣政府委託所做《東港迎王——東港東隆宮丁丑正科平安祭典》詳細記錄1997年丁丑科迎王祭典流程始末,其導論從「嚴肅」對照「遊戲」、「工作」對照「休閒」、「常」與「非常」的角度來解釋迎王期間的各種感官經驗,透過中國傳統儒教的延續來對應西方如特納(Victor Turner)等人關於節慶的理論,文中並提到由於「年壯及年輕的多要上船上工,茫茫的大海使他們長期孤絕於世俗。因此討海人的生活與心情,就借由三年一次的節俗休閒,反覆地返回遊行、拼陣的賽社氣氛中,定期地扮演同一角色。『返回另一個我!』,如此進出於另一個角色的扮演,就成為在地人所特有的雙重身分與性格,它已是一種期待與習慣、定期等待另一種生命舞臺的創造與營構」,而王船組造船師傅在慶典中是遷船、送王時的主要工作者。書中的〈王船建造篇〉則從船與法船的淵源開始解說,稱「臺海各地王船信仰中所造的『王船』不論其使用的材質如何,在造型樣式上幾乎都沿襲傳統的泉州式海船而來」且「東港地區有不少具有優異傳統造船工藝的匠師」,因此足以支撐起尺寸逐科增大的王船建造,也有詳細記錄紙糊王船的製作方式與木造王船的製作過程,可作為爬梳王船組演變歷史的對照。

王俊凱〈屏東地區迎王祭典之研究—以下淡水溪和隘寮溪流域為主〉爬梳整理臺灣各地迎王祭典形式與差異,亦歸類出12種臺灣船信仰的型態,後半聚焦在屏北與屏南兩大地區,其中關於東港、小琉球與溪州(南州)三地迎王祭典的部分提及東港和小琉球王船有明顯的「漁王船」特色,除彩繪多以各式水族為主以外,也追求能夠真正於海上航行,而溪洲代天府於2009年己丑科開始將王船製作委託給東港的師傅製作,因此形式漸演變與東港相同。

包含在東港溪流域的小琉球自日治時期脫離東港自辦迎王祭典,鄭華陽《字繪琉嶼:琉球信仰側記》分析文獻記載和對照耆老口述小琉球脫離東港獨立迎王的緣起。此外,書中對於小琉球獨立建造王船始末,亦和一般所認為單純因「混元法舟」來靠琉球而改制的說法有所出入,鄭華陽認為應是小琉球脫離參與東港迎王後前往臺南南鯤鯓進香,需得到一正當名義以便改制舉辦迎王,並以社會經濟上結構性的轉變導致形塑整體意識來討論,是水、電、公路的建設為小琉球人口成長與社會發展帶來助益,「社區意識」的萌發與新的身份認同使小琉球迎王走向屬於自己的路線。

東琉兩地因王爺信仰、漁業經濟發展和地緣關係而往來密切,雖已各自獨立舉辦迎王祭典近百年,彼此之間仍極為緊密,以2024年甲辰科小琉球迎王為例,其中軍令和王船上所需的十三班首等塑像便是於東港製作完成後再送至琉球開光安座。而相較於東港迎王,關於小琉球迎王之相關書籍資料相對稀少,以王船師傅作為研究對象者更加闕如,故本書願為拋磚引玉之作,先自東琉兩地迎王祭典之相關歷史中提取重點,並將小琉球迎王分為「東琉合併迎王」、「琉球迎王發展期」與「琉球迎王成熟期」三期分別描述之。