萬力:小琉球王船的技藝與記憶

活動訊息

內容簡介

萬力!如何製造一艘王船?

造一艘王船,需要集萬眾之力

辦一場迎王祭典,也需要集萬眾之力

成就一樁美事,也是需要有萬眾之力

所謂「萬力」?是一種製造王船時,必定要用到的工具;造型很像"F",台語稱為「bān-li̍k」,就是一種萬力鉗,用來咬住固定物件,施加壓力,以便進行工藝製作的工具。英語稱作"VISE"或作"VICE",有趣是,VICE也可以稱一種惡習,就像鉗咬住東西那樣,對惡習叼著不放。中文,則翻作「虎頭鉗」「虎鉗」,雖然用老虎來形容力量龐大,不過,台語講的「萬力」,更具說服力,也就是說集萬眾之力。

本書作者為小琉球王船組成員鄭華陽與陳建佐,耗費好幾科的時間,浸磨在小琉球與東港兩邊的王船組內,他們當學徒,協助製作王船,累積身體記憶,然後再幻化為文字,寫下他們的所知、所觸、所感、所想。

本書不僅是本民俗科普專書!作者陳建佐,以文學作家的角度,從進入王船組的歷程,再去展示學習過程中,將老師傅、前輩訴說的王船製造歷史集結成冊,雖然是以小琉球王船組為核心出發書寫,但記錄了很多有關於東港迎王王船組的興衰脈絡,可進行東、琉兩地的相互對照。

造一艘王船,需要集萬眾之力

辦一場迎王祭典,也需要集萬眾之力

成就一樁美事,也是需要有萬眾之力

所謂「萬力」?是一種製造王船時,必定要用到的工具;造型很像"F",台語稱為「bān-li̍k」,就是一種萬力鉗,用來咬住固定物件,施加壓力,以便進行工藝製作的工具。英語稱作"VISE"或作"VICE",有趣是,VICE也可以稱一種惡習,就像鉗咬住東西那樣,對惡習叼著不放。中文,則翻作「虎頭鉗」「虎鉗」,雖然用老虎來形容力量龐大,不過,台語講的「萬力」,更具說服力,也就是說集萬眾之力。

本書作者為小琉球王船組成員鄭華陽與陳建佐,耗費好幾科的時間,浸磨在小琉球與東港兩邊的王船組內,他們當學徒,協助製作王船,累積身體記憶,然後再幻化為文字,寫下他們的所知、所觸、所感、所想。

本書不僅是本民俗科普專書!作者陳建佐,以文學作家的角度,從進入王船組的歷程,再去展示學習過程中,將老師傅、前輩訴說的王船製造歷史集結成冊,雖然是以小琉球王船組為核心出發書寫,但記錄了很多有關於東港迎王王船組的興衰脈絡,可進行東、琉兩地的相互對照。

目錄

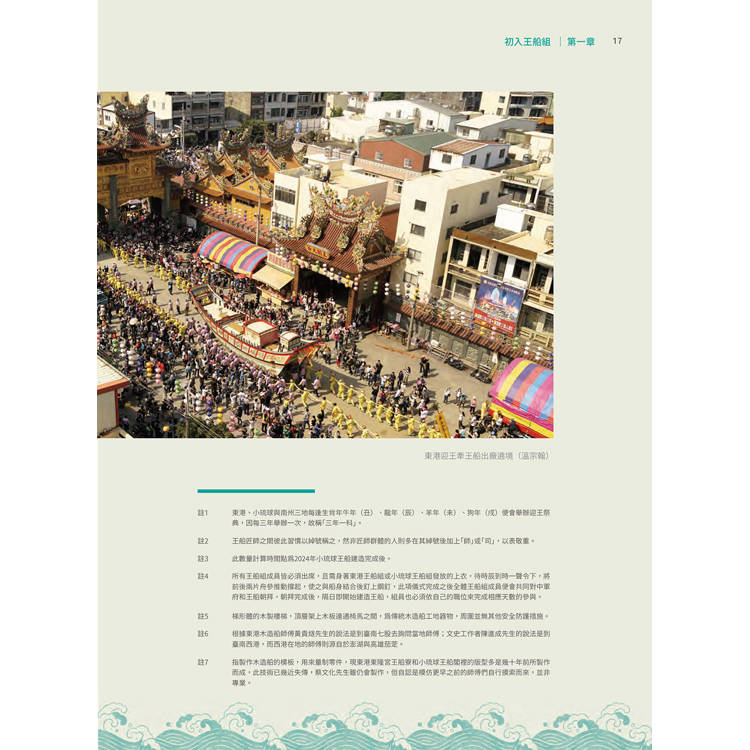

CH1初入王船組

初入王船組

初入王船組‧東港

再入王船組‧小琉球

捕魚、慢性疾病、死亡

「中軍府攏有leh看」

CH2小琉球迎王史略

小琉球迎王史略

第一階段——東琉合併迎王(?-1925)

第二階段——琉球迎王發展期(1931-1982)

第三階段——琉球迎王成熟期(1985-)

CH3細說王船組

東琉兩地木造漁船產業的興衰

東港與小琉球兩地王船組建立背景

(一)、東港王船組建立背景

(二)、小琉球王船組建立背景

王船組組員的組成

王船組造船師傅的生命經驗與文化意識

CH4王船建造流程

一、王船建造流程概說

二、王船建造使用工具

三、王船建造流程

附錄

琉球三隆宮甲辰正科王船組名冊

初入王船組

初入王船組‧東港

再入王船組‧小琉球

捕魚、慢性疾病、死亡

「中軍府攏有leh看」

CH2小琉球迎王史略

小琉球迎王史略

第一階段——東琉合併迎王(?-1925)

第二階段——琉球迎王發展期(1931-1982)

第三階段——琉球迎王成熟期(1985-)

CH3細說王船組

東琉兩地木造漁船產業的興衰

東港與小琉球兩地王船組建立背景

(一)、東港王船組建立背景

(二)、小琉球王船組建立背景

王船組組員的組成

王船組造船師傅的生命經驗與文化意識

CH4王船建造流程

一、王船建造流程概說

二、王船建造使用工具

三、王船建造流程

附錄

琉球三隆宮甲辰正科王船組名冊

序/導讀

推薦序/屏東縣琉球鄉鄉長陳國在

閒暇時,我總喜歡翻閱黃慶祥老師的《古典小琉球》,讓我的思緒隨著時光隧道,回到小琉球那美好的五、六十年代。舉凡那一代人們的砍柴、挑水、游泳、釣魚、迎王、看戲等,那些淳樸、勤奮、和睦、安詳的畫面,在在使我低迴不已。豔羨之餘,我常感慨余生也晚,未能親炙於那美好的年代。

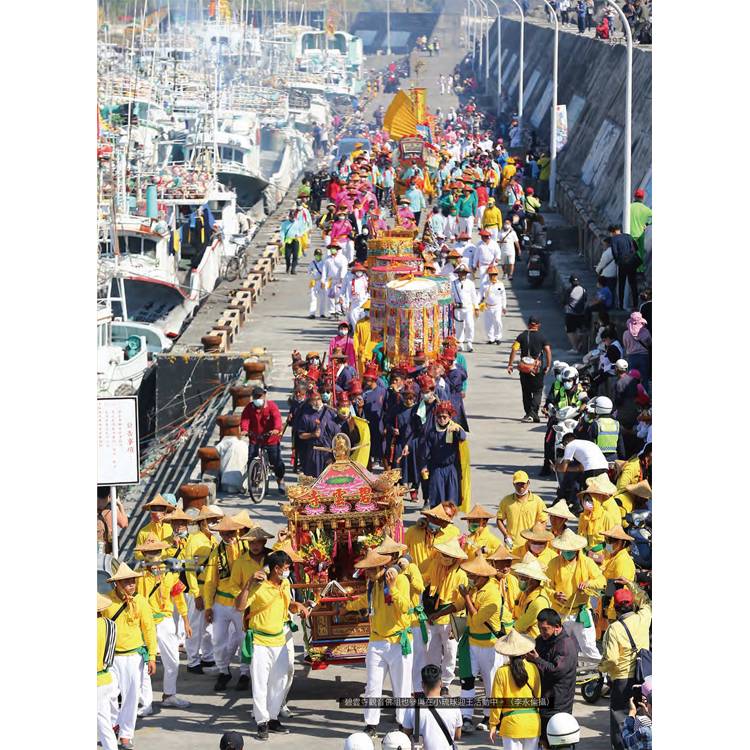

所幸,三年一科的迎王還是被完好地保存著。沿路各家各廟所準備的飲料,午餐各式各樣的點心;不僅豐富了每個琉球人的味蕾,更豐富了每個琉球人的心靈。傳統的「遊府吃府,遊縣吃縣」的信念,被鄉親篤實奉行實踐著;而且隨著生活水準的提高,其內容也益加多彩繽紛。雖然琉球遷出的人口日益眾多,但返鄉參與迎王的鄉親則是有增無減。八十九年起,琉球的各國中、小都在迎王期間放假,以讓小朋友能充分參與,這在全臺可說是絕無僅有的。

但是,在小朋友都說好吃、好玩之外,似乎也要讓他們知道今日迎王的得來不易。從早先渡海參加東港迎王,而後分乘船隻至南鯤鯓會香,而至七十四年起的自辦迎王。這一路走來,是聚集了眾多鄉賢、鄉親的智慧及努力才有了今日的規模;這光輝燦爛的一頁是不可抹滅的。有感於此,鄉裡青年鄭華陽、陳建佐,對那段歷史作一詳細的記錄與介紹。書中第二部分的王船建造過程記錄,除了表達對造船師傅的禮敬外,也希望這工藝能跟迎王一樣傳承下去。

早先,鄉賢蔡坤峰的《小琉球大令迎王記》已為那段歷史留下可貴的資料;學者李宗信的碩士論文也蒐羅日據時代的報紙,作確實的佐證;兩人可說貢獻良多。但前者印刷量有限,後者則只藏諸圖書館高閣,一般鄉親並無緣窺見。上科迎王前,黃老師出版了《返鄉日記2》,之後,鄭明出版了《航向金銀島》,使眾多的鄉親對荷蘭時代以來的小琉球歷史有了具體的概念。希望本書的出版,也能使鄉親對小琉球的迎王歷史有了更具體清晰的認識,在迎王中,不僅是做個「好之者」、「樂之者」,同時也能做個「知之者」,是為所願。

作者序/鄭華陽

家中不業漁,親友間也無人從事造船或木匠、裝潢等業,一切的緣分神秘地連繫自十二年前壬辰正科送王前添載的那半刻鐘。那晚和母親到三隆宮看大戲,偶然地母親走向正忙著添載的王船旁和一位大叔聊起,母親說那是他國小同學,國小畢業後學造船,王船就是他們造的,不過以後可能沒人了等等。「造王船」--原來王船是這些人造的,彷彿解開密鎖似的,「造王船」就像深沉又厚重的概念綿綿而來,從小參與到大的迎王祭典瞬間變得立體,注意力全被劇場小黑人所吸引,原來「迎王」除了光彩耀眼的神轎、除了堪比說書的大千歲辦案、除了吃山喝海以外,還有一個叫「王船組」的存在,還有無數股力量和一群不曾被看見的人,原來「迎王」比我想的和知道的還要精采。

也曾自忖閱讀過許多民俗類書,理應對相關場域不陌生,壬辰正科那晚後,我認識到曾閱讀過的內容大多是作者以局外人的角度撰寫的報導文,就像雖然看過無數遍大地地理雜誌介紹的絲路,但唯有真正走出玉門關後才知道什麼是戈壁、什麼是綠洲。

藉撰寫碩士論文的名義一頭扎進了「王船組」,自壬辰正科那晚母親與排叔說著:「以後可能沒人了。」至今甲辰正科恰好一紀年,參與東港王船建造完成了學位論文,並藉此基礎編纂以琉球王船為主角的〈船心傳藝—乙未正科王船建造紀錄手冊〉,論文與〈船心傳藝〉一冊雖然是國內首次披露王船建造全過程的文獻,但卻遠不足以展現出在「造王船」上幾代造船匠師傾注心血傳承的深厚技藝和情感,跟隨司傅們上上下下時更深刻感到技藝流失的危機,以及隨著技藝失傳而被遺忘的造船匠師們的記憶。

其間也曾嘗試整理圖檔搭配說明後剪輯成影片,但嘗試後感覺效果不佳便暫時擱置,後雖因撰寫〈字繪琉嶼〉一書分散了注意力,但對於如何傳承王船造船技藝之事卻總悄然縈繞於心,雖然著急卻得在線等,等一個契機。

戊戌正科那年認識的建佐,同樣對民俗文化有興趣,同樣想書寫這塊土地的什麼,就讀成大臺文所的他幾經選擇後決定以東港王船組匠師為主角撰寫論文因而加入王船組,當向建佐提出本書的概念時,他只要我負責找經費,而他則利用碩士畢業後到就業的空檔間回琉球全職參與王船建造,更貼近地和司傅們互動,觀察組員的交流,完成科巡組織中獨屬於王船組的側寫。

其特色在於王船組以造船司傅為骨幹,輔以木匠、裝潢、雜工等成員,木造船的技藝自日治時代幾經改良延續至今,隨著木造船產業消失僅餘建造王船時方能見到其工藝。不同於科巡各組,王船組造船司傅和組員間由師徒、父子、兄弟、叔姪、友伴等關係緊密連結如網,技術背景與成員關係讓王船建造不只是一件事,更是一群人如何在代際層遞間傳承技術、延續情誼,本書前半部全賴建佐細膩的觀察與獨特的筆調,所以我相信他是等來的契機,足以寫出王船組內情感的契機。

本書後半取〈船心傳藝〉一書做基礎,盡可能地達成用文字保存造船技術的任務,因此採類似操作手冊的方式編寫,用甘特圖拉出時間軸和工作項目後,細分各子項目的進度和施作程序,擬構出船隻組裝過程。

當然僅靠文字保存是不夠的,有幸在辛丑正科建造王船時認識趙子毅—趙導,當時結下的幾面之緣於新春請示甲辰正科迎王日時成熟,在經費還沒著落前,只憑一時念起便徑直向趙導提了本書的構想,趙導熱情應允負責處理影像紀錄,今年王船建造其間他與建佐常駐船寮就近拍攝所有儀式和施作細節,為將來有意了解、認識、學習、研究、交流木造船或王船建造過程的技術留下詳盡資料,延續王船組司傅們技藝的火種。

就像房間裡的大象一樣「這些造船的快斷種了」的耳語窸窣不停,所有人都知道但卻不知該如何是好,希望《萬力—小琉球王船的記憶與技藝》能達到承先啟後之效,讓「以後沒人了」這句變成「怎麼這麼多人」,那麼與建佐便沒有愧對這段期間蹭的便當了。

自壬辰起至甲辰,壬為坎水、甲為震雷,〈雷水解〉《彖》曰:「解,險以動,動而免乎險,解。解,利西南,往得眾也;其來復吉,乃得中也;有攸往夙吉,往有功也。天地解而雷雨作,雷雨作而百果草木皆甲坼,解之時大矣哉。」

緣起的前後時間竟暗合於〈雷水解〉,面對可能山窮水盡的未來,〈雷水解〉:「解,險以動,動而免乎險,解。」、「有攸往夙吉,往有功也。」昭示行動就是柳暗花明的轉機。

「往得眾」:感謝建佐、趙導的協助,感謝產官學各界熱心朋友的幫忙。「天地解而雷雨作,雷雨作而百果草木皆甲坼」:燎原野火下看似萬物盡去的山野,天地雷雨大作後草木百果種子爭相萌芽,再成一片生意盎然,希望本書是搧動春雷潤雨的那對蝴蝶翅膀。

閒暇時,我總喜歡翻閱黃慶祥老師的《古典小琉球》,讓我的思緒隨著時光隧道,回到小琉球那美好的五、六十年代。舉凡那一代人們的砍柴、挑水、游泳、釣魚、迎王、看戲等,那些淳樸、勤奮、和睦、安詳的畫面,在在使我低迴不已。豔羨之餘,我常感慨余生也晚,未能親炙於那美好的年代。

所幸,三年一科的迎王還是被完好地保存著。沿路各家各廟所準備的飲料,午餐各式各樣的點心;不僅豐富了每個琉球人的味蕾,更豐富了每個琉球人的心靈。傳統的「遊府吃府,遊縣吃縣」的信念,被鄉親篤實奉行實踐著;而且隨著生活水準的提高,其內容也益加多彩繽紛。雖然琉球遷出的人口日益眾多,但返鄉參與迎王的鄉親則是有增無減。八十九年起,琉球的各國中、小都在迎王期間放假,以讓小朋友能充分參與,這在全臺可說是絕無僅有的。

但是,在小朋友都說好吃、好玩之外,似乎也要讓他們知道今日迎王的得來不易。從早先渡海參加東港迎王,而後分乘船隻至南鯤鯓會香,而至七十四年起的自辦迎王。這一路走來,是聚集了眾多鄉賢、鄉親的智慧及努力才有了今日的規模;這光輝燦爛的一頁是不可抹滅的。有感於此,鄉裡青年鄭華陽、陳建佐,對那段歷史作一詳細的記錄與介紹。書中第二部分的王船建造過程記錄,除了表達對造船師傅的禮敬外,也希望這工藝能跟迎王一樣傳承下去。

早先,鄉賢蔡坤峰的《小琉球大令迎王記》已為那段歷史留下可貴的資料;學者李宗信的碩士論文也蒐羅日據時代的報紙,作確實的佐證;兩人可說貢獻良多。但前者印刷量有限,後者則只藏諸圖書館高閣,一般鄉親並無緣窺見。上科迎王前,黃老師出版了《返鄉日記2》,之後,鄭明出版了《航向金銀島》,使眾多的鄉親對荷蘭時代以來的小琉球歷史有了具體的概念。希望本書的出版,也能使鄉親對小琉球的迎王歷史有了更具體清晰的認識,在迎王中,不僅是做個「好之者」、「樂之者」,同時也能做個「知之者」,是為所願。

作者序/鄭華陽

家中不業漁,親友間也無人從事造船或木匠、裝潢等業,一切的緣分神秘地連繫自十二年前壬辰正科送王前添載的那半刻鐘。那晚和母親到三隆宮看大戲,偶然地母親走向正忙著添載的王船旁和一位大叔聊起,母親說那是他國小同學,國小畢業後學造船,王船就是他們造的,不過以後可能沒人了等等。「造王船」--原來王船是這些人造的,彷彿解開密鎖似的,「造王船」就像深沉又厚重的概念綿綿而來,從小參與到大的迎王祭典瞬間變得立體,注意力全被劇場小黑人所吸引,原來「迎王」除了光彩耀眼的神轎、除了堪比說書的大千歲辦案、除了吃山喝海以外,還有一個叫「王船組」的存在,還有無數股力量和一群不曾被看見的人,原來「迎王」比我想的和知道的還要精采。

也曾自忖閱讀過許多民俗類書,理應對相關場域不陌生,壬辰正科那晚後,我認識到曾閱讀過的內容大多是作者以局外人的角度撰寫的報導文,就像雖然看過無數遍大地地理雜誌介紹的絲路,但唯有真正走出玉門關後才知道什麼是戈壁、什麼是綠洲。

藉撰寫碩士論文的名義一頭扎進了「王船組」,自壬辰正科那晚母親與排叔說著:「以後可能沒人了。」至今甲辰正科恰好一紀年,參與東港王船建造完成了學位論文,並藉此基礎編纂以琉球王船為主角的〈船心傳藝—乙未正科王船建造紀錄手冊〉,論文與〈船心傳藝〉一冊雖然是國內首次披露王船建造全過程的文獻,但卻遠不足以展現出在「造王船」上幾代造船匠師傾注心血傳承的深厚技藝和情感,跟隨司傅們上上下下時更深刻感到技藝流失的危機,以及隨著技藝失傳而被遺忘的造船匠師們的記憶。

其間也曾嘗試整理圖檔搭配說明後剪輯成影片,但嘗試後感覺效果不佳便暫時擱置,後雖因撰寫〈字繪琉嶼〉一書分散了注意力,但對於如何傳承王船造船技藝之事卻總悄然縈繞於心,雖然著急卻得在線等,等一個契機。

戊戌正科那年認識的建佐,同樣對民俗文化有興趣,同樣想書寫這塊土地的什麼,就讀成大臺文所的他幾經選擇後決定以東港王船組匠師為主角撰寫論文因而加入王船組,當向建佐提出本書的概念時,他只要我負責找經費,而他則利用碩士畢業後到就業的空檔間回琉球全職參與王船建造,更貼近地和司傅們互動,觀察組員的交流,完成科巡組織中獨屬於王船組的側寫。

其特色在於王船組以造船司傅為骨幹,輔以木匠、裝潢、雜工等成員,木造船的技藝自日治時代幾經改良延續至今,隨著木造船產業消失僅餘建造王船時方能見到其工藝。不同於科巡各組,王船組造船司傅和組員間由師徒、父子、兄弟、叔姪、友伴等關係緊密連結如網,技術背景與成員關係讓王船建造不只是一件事,更是一群人如何在代際層遞間傳承技術、延續情誼,本書前半部全賴建佐細膩的觀察與獨特的筆調,所以我相信他是等來的契機,足以寫出王船組內情感的契機。

本書後半取〈船心傳藝〉一書做基礎,盡可能地達成用文字保存造船技術的任務,因此採類似操作手冊的方式編寫,用甘特圖拉出時間軸和工作項目後,細分各子項目的進度和施作程序,擬構出船隻組裝過程。

當然僅靠文字保存是不夠的,有幸在辛丑正科建造王船時認識趙子毅—趙導,當時結下的幾面之緣於新春請示甲辰正科迎王日時成熟,在經費還沒著落前,只憑一時念起便徑直向趙導提了本書的構想,趙導熱情應允負責處理影像紀錄,今年王船建造其間他與建佐常駐船寮就近拍攝所有儀式和施作細節,為將來有意了解、認識、學習、研究、交流木造船或王船建造過程的技術留下詳盡資料,延續王船組司傅們技藝的火種。

就像房間裡的大象一樣「這些造船的快斷種了」的耳語窸窣不停,所有人都知道但卻不知該如何是好,希望《萬力—小琉球王船的記憶與技藝》能達到承先啟後之效,讓「以後沒人了」這句變成「怎麼這麼多人」,那麼與建佐便沒有愧對這段期間蹭的便當了。

自壬辰起至甲辰,壬為坎水、甲為震雷,〈雷水解〉《彖》曰:「解,險以動,動而免乎險,解。解,利西南,往得眾也;其來復吉,乃得中也;有攸往夙吉,往有功也。天地解而雷雨作,雷雨作而百果草木皆甲坼,解之時大矣哉。」

緣起的前後時間竟暗合於〈雷水解〉,面對可能山窮水盡的未來,〈雷水解〉:「解,險以動,動而免乎險,解。」、「有攸往夙吉,往有功也。」昭示行動就是柳暗花明的轉機。

「往得眾」:感謝建佐、趙導的協助,感謝產官學各界熱心朋友的幫忙。「天地解而雷雨作,雷雨作而百果草木皆甲坼」:燎原野火下看似萬物盡去的山野,天地雷雨大作後草木百果種子爭相萌芽,再成一片生意盎然,希望本書是搧動春雷潤雨的那對蝴蝶翅膀。

試閱

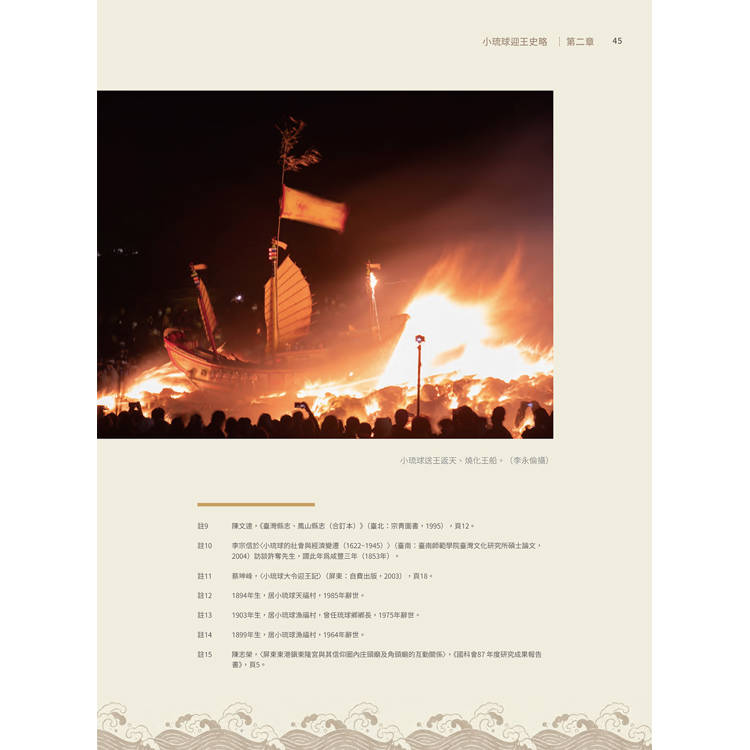

小琉球迎王史略

臺灣的王爺信仰與王船文化時常同時出現,自清治時期便已出現關於王爺與王船的相關記載;諸羅縣知縣周鍾瑄負責主修的《諸羅縣誌》中便提及王爺信仰的祭典與祭典結束後:

斂金造船,器用幣帛服食悉備;召巫設壇,名曰王醮。三歲一舉,以送瘟王。醮畢,盛席演戲,執事儼恪跽進酒食;既畢,乃送船入水,順流揚帆以去。或泊其岸,則其鄉多厲,必更禳之。

若更進一步深究二者關係,需先有王船信仰大多包含在王爺信仰之中的認知,許多祭祀王爺的廟宇也都有和王船相關的祭祀或科儀,信仰本身的淵源流變雖非本書所欲探討之重點,但仍約略自戰後初期整理如下:

劉枝萬提出王爺信仰的「瘟神演化六階段說」,從最初死於瘟疫的厲鬼,演變到最後成為十全萬能的神明;蔡相煇承連橫之說,認為池、朱、李三府千歲分別是鄭氏父子三人,而其他姓氏的王爺則是新衍生出來的神祇;黃文博則整理出幾種王爺信仰系統概括臺灣現行的王爺信仰緣起。

其中針對臺灣南部的東港溪流域(包含東港、南州、小琉球三地),康豹於《臺灣的王爺信仰》親身考察東港地區歷史,紀錄荷蘭時期以來的族群遷移、東隆宮建廟沿革、火醮與水醮和迎王平安祭典過程,並認為王爺不等同於瘟神,且是由厲鬼轉變而來,後成為一個地方的守護神。其中關於王船建造的部分,略為提及造船師傅都是義務性質,如果1988年戊辰科東隆宮必須支付師傅薪水,大概得花七百多萬元。

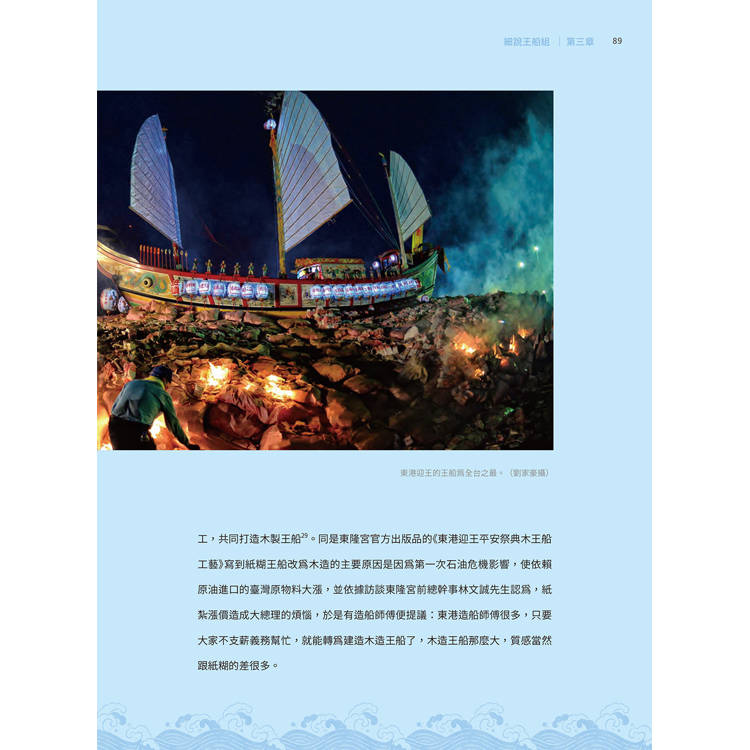

李豐楙受屏東縣政府委託所做《東港迎王——東港東隆宮丁丑正科平安祭典》詳細記錄1997年丁丑科迎王祭典流程始末,其導論從「嚴肅」對照「遊戲」、「工作」對照「休閒」、「常」與「非常」的角度來解釋迎王期間的各種感官經驗,透過中國傳統儒教的延續來對應西方如特納(Victor Turner)等人關於節慶的理論,文中並提到由於「年壯及年輕的多要上船上工,茫茫的大海使他們長期孤絕於世俗。因此討海人的生活與心情,就借由三年一次的節俗休閒,反覆地返回遊行、拼陣的賽社氣氛中,定期地扮演同一角色。『返回另一個我!』,如此進出於另一個角色的扮演,就成為在地人所特有的雙重身分與性格,它已是一種期待與習慣、定期等待另一種生命舞臺的創造與營構」,而王船組造船師傅在慶典中是遷船、送王時的主要工作者。書中的〈王船建造篇〉則從船與法船的淵源開始解說,稱「臺海各地王船信仰中所造的『王船』不論其使用的材質如何,在造型樣式上幾乎都沿襲傳統的泉州式海船而來」且「東港地區有不少具有優異傳統造船工藝的匠師」,因此足以支撐起尺寸逐科增大的王船建造,也有詳細記錄紙糊王船的製作方式與木造王船的製作過程,可作為爬梳王船組演變歷史的對照。

王俊凱〈屏東地區迎王祭典之研究—以下淡水溪和隘寮溪流域為主〉爬梳整理臺灣各地迎王祭典形式與差異,亦歸類出12種臺灣船信仰的型態,後半聚焦在屏北與屏南兩大地區,其中關於東港、小琉球與溪州(南州)三地迎王祭典的部分提及東港和小琉球王船有明顯的「漁王船」特色,除彩繪多以各式水族為主以外,也追求能夠真正於海上航行,而溪洲代天府於2009年己丑科開始將王船製作委託給東港的師傅製作,因此形式漸演變與東港相同。

包含在東港溪流域的小琉球自日治時期脫離東港自辦迎王祭典,鄭華陽《字繪琉嶼:琉球信仰側記》分析文獻記載和對照耆老口述小琉球脫離東港獨立迎王的緣起。此外,書中對於小琉球獨立建造王船始末,亦和一般所認為單純因「混元法舟」來靠琉球而改制的說法有所出入,鄭華陽認為應是小琉球脫離參與東港迎王後前往臺南南鯤鯓進香,需得到一正當名義以便改制舉辦迎王,並以社會經濟上結構性的轉變導致形塑整體意識來討論,是水、電、公路的建設為小琉球人口成長與社會發展帶來助益,「社區意識」的萌發與新的身份認同使小琉球迎王走向屬於自己的路線。

東琉兩地因王爺信仰、漁業經濟發展和地緣關係而往來密切,雖已各自獨立舉辦迎王祭典近百年,彼此之間仍極為緊密,以2024年甲辰科小琉球迎王為例,其中軍令和王船上所需的十三班首等塑像便是於東港製作完成後再送至琉球開光安座。而相較於東港迎王,關於小琉球迎王之相關書籍資料相對稀少,以王船師傅作為研究對象者更加闕如,故本書願為拋磚引玉之作,先自東琉兩地迎王祭典之相關歷史中提取重點,並將小琉球迎王分為「東琉合併迎王」、「琉球迎王發展期」與「琉球迎王成熟期」三期分別描述之。

臺灣的王爺信仰與王船文化時常同時出現,自清治時期便已出現關於王爺與王船的相關記載;諸羅縣知縣周鍾瑄負責主修的《諸羅縣誌》中便提及王爺信仰的祭典與祭典結束後:

斂金造船,器用幣帛服食悉備;召巫設壇,名曰王醮。三歲一舉,以送瘟王。醮畢,盛席演戲,執事儼恪跽進酒食;既畢,乃送船入水,順流揚帆以去。或泊其岸,則其鄉多厲,必更禳之。

若更進一步深究二者關係,需先有王船信仰大多包含在王爺信仰之中的認知,許多祭祀王爺的廟宇也都有和王船相關的祭祀或科儀,信仰本身的淵源流變雖非本書所欲探討之重點,但仍約略自戰後初期整理如下:

劉枝萬提出王爺信仰的「瘟神演化六階段說」,從最初死於瘟疫的厲鬼,演變到最後成為十全萬能的神明;蔡相煇承連橫之說,認為池、朱、李三府千歲分別是鄭氏父子三人,而其他姓氏的王爺則是新衍生出來的神祇;黃文博則整理出幾種王爺信仰系統概括臺灣現行的王爺信仰緣起。

其中針對臺灣南部的東港溪流域(包含東港、南州、小琉球三地),康豹於《臺灣的王爺信仰》親身考察東港地區歷史,紀錄荷蘭時期以來的族群遷移、東隆宮建廟沿革、火醮與水醮和迎王平安祭典過程,並認為王爺不等同於瘟神,且是由厲鬼轉變而來,後成為一個地方的守護神。其中關於王船建造的部分,略為提及造船師傅都是義務性質,如果1988年戊辰科東隆宮必須支付師傅薪水,大概得花七百多萬元。

李豐楙受屏東縣政府委託所做《東港迎王——東港東隆宮丁丑正科平安祭典》詳細記錄1997年丁丑科迎王祭典流程始末,其導論從「嚴肅」對照「遊戲」、「工作」對照「休閒」、「常」與「非常」的角度來解釋迎王期間的各種感官經驗,透過中國傳統儒教的延續來對應西方如特納(Victor Turner)等人關於節慶的理論,文中並提到由於「年壯及年輕的多要上船上工,茫茫的大海使他們長期孤絕於世俗。因此討海人的生活與心情,就借由三年一次的節俗休閒,反覆地返回遊行、拼陣的賽社氣氛中,定期地扮演同一角色。『返回另一個我!』,如此進出於另一個角色的扮演,就成為在地人所特有的雙重身分與性格,它已是一種期待與習慣、定期等待另一種生命舞臺的創造與營構」,而王船組造船師傅在慶典中是遷船、送王時的主要工作者。書中的〈王船建造篇〉則從船與法船的淵源開始解說,稱「臺海各地王船信仰中所造的『王船』不論其使用的材質如何,在造型樣式上幾乎都沿襲傳統的泉州式海船而來」且「東港地區有不少具有優異傳統造船工藝的匠師」,因此足以支撐起尺寸逐科增大的王船建造,也有詳細記錄紙糊王船的製作方式與木造王船的製作過程,可作為爬梳王船組演變歷史的對照。

王俊凱〈屏東地區迎王祭典之研究—以下淡水溪和隘寮溪流域為主〉爬梳整理臺灣各地迎王祭典形式與差異,亦歸類出12種臺灣船信仰的型態,後半聚焦在屏北與屏南兩大地區,其中關於東港、小琉球與溪州(南州)三地迎王祭典的部分提及東港和小琉球王船有明顯的「漁王船」特色,除彩繪多以各式水族為主以外,也追求能夠真正於海上航行,而溪洲代天府於2009年己丑科開始將王船製作委託給東港的師傅製作,因此形式漸演變與東港相同。

包含在東港溪流域的小琉球自日治時期脫離東港自辦迎王祭典,鄭華陽《字繪琉嶼:琉球信仰側記》分析文獻記載和對照耆老口述小琉球脫離東港獨立迎王的緣起。此外,書中對於小琉球獨立建造王船始末,亦和一般所認為單純因「混元法舟」來靠琉球而改制的說法有所出入,鄭華陽認為應是小琉球脫離參與東港迎王後前往臺南南鯤鯓進香,需得到一正當名義以便改制舉辦迎王,並以社會經濟上結構性的轉變導致形塑整體意識來討論,是水、電、公路的建設為小琉球人口成長與社會發展帶來助益,「社區意識」的萌發與新的身份認同使小琉球迎王走向屬於自己的路線。

東琉兩地因王爺信仰、漁業經濟發展和地緣關係而往來密切,雖已各自獨立舉辦迎王祭典近百年,彼此之間仍極為緊密,以2024年甲辰科小琉球迎王為例,其中軍令和王船上所需的十三班首等塑像便是於東港製作完成後再送至琉球開光安座。而相較於東港迎王,關於小琉球迎王之相關書籍資料相對稀少,以王船師傅作為研究對象者更加闕如,故本書願為拋磚引玉之作,先自東琉兩地迎王祭典之相關歷史中提取重點,並將小琉球迎王分為「東琉合併迎王」、「琉球迎王發展期」與「琉球迎王成熟期」三期分別描述之。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價