扮演遊戲

我曾經是個Vicky。

高中英語課老師一時興起,從一齊朗誦課文解散,要大家分組練習對話,先從自我介紹開始。老師剛好從身邊經過,駐足說,妳不像是Vicky。

而我是誰?Vicky從哪裡來?我為什麼會在這裡?我不知道有多少兒童想過這些問題,因而在某個上學路隊途中脫隊?有多少人的英文名字來自人生第一個英文老師?又有多少英文老師會預料到,此生需要擔負起這個重責大任。

連鎖英文補習班從城市開進鄉鎮,在校門口以及家戶信箱投放廣告傳單,引發家長們的騷動,繼「學琴的孩子不會變壞」後,學英文的需求也被打開了。那些把孩子送去鋼琴前面坐下的家長,現在把孩子們送去外國教師面前。孰料補習班的外國教師有限,外師是站在報名櫃檯的門面,教初學者的,多半還是臺灣人。

回想起來都是一些極年輕的老師,二十歲上下,猜想是打工的大學生。班上學生的年齡介於七歲到十二歲之間,有簡單的分班,與其說是補習班,更偏向安親班的性質。沒有英文名字的一群新生,在開口說出第二外語前,需要先找到自己的名字,名字是第一把鑰匙。命名過程像是抓周,老師以目光巡視在座眾人,一一唱名,每個一頭霧水的孩子都在幾十秒間有了名字,並且得到可以別在胸前的姓名牌。底下是制服或是運動服的學號欄,新的名牌夠大,別上去就看不見原本的學號。我記得還有Amy、May、Allen,想想是因為學生都小,名字都選得短。

我沒有懷疑過我是Vicky,迫不急待在嶄新的課本跟作業簿,寫下新獲得的名字,大家都是這樣做的。沒有人對名字提出質疑,那是通往新世界的第一格階梯。某次活動,英文班的同學寫卡片給我,開頭便說:「薇琪你好」,譯名突然讓我生出微微的抵抗之心,也只有一瞬。V以其尖銳的角度,在英文名字的初始設定上立足。

補習班開得風風火火,每間教室都坐好坐滿,放學時還得加開接送的小巴班次。大約是感謝祭的意思,趁著暑假,補習班舉辦大型闖關活動。活動辦在觀音山,利用登山步道與沿路的涼亭當作關卡,人手一張闖關卡片,通關集點蓋章,最後換取獎品。

山是兒時熟悉的路徑,早早就破關完畢。中途關卡不知道出了什麼狀況,臨時找已經在閒晃的學生代打,在盛夏的正午,我被套上披風與面具,臨時扮演起吸血鬼伯爵。關卡很簡單,要用英文問對方算數問題,如果答對,就得到蓋章認可。為了讓一個小學生更接近男性吸血鬼的心情,老師特地傳授,開口時先低沈地發出「ho~ho~ho~」的聲音,接著再說話。(長大後才意識到哪裡不太對勁,那是聖誕老人的發語詞啊老師。)被認識的同學發現,大喊,「是Vicky!」我持續壓低聲音,躲在面具後面說No!

老師回來後,我交還披風與面具,想帶著闖關卡片去兌換禮物。但是蓋滿章的卡片,不知道在哪個環節就遺失了。其他同學嘗試幫我找,而來往的人潮眾多,又該如何辨認出一張沒寫名字的卡片呢?我說沒關係,反正沒有想兌換的禮物。老師把伯爵的面具送給我,彩色列印的臉有點糊,耳朵上綁的橡皮筋已經脫落。我收下面具,感覺悲傷卻沒有顯露,那是初始產生有意識扮演的一天。《藍色大門》裡的孟克柔戴上張士豪的面具,在面具後與喜歡的女生跳一支舞。吸血鬼面具後的小孩,試圖融入成人的世界。

發現自己好像不適合Vicky的時候,已經是接近十年後。Vicky跟著我讀完小學、讀完國中,接著一起就讀高中,Vicky像是新買的電器外頭捨不得撕、後來忘記撕的那層保護膜。人生總有各種放著不管也沒差的事,而習慣令人感覺安全,一伸手就像是種對抗,但一口氣撕開,又會帶來那一口氣的爽快。撕了之後會是新的開始,撕完之後,就會看得見其他封膜的形狀,看見物體真實的稜角。

馴服與抵抗

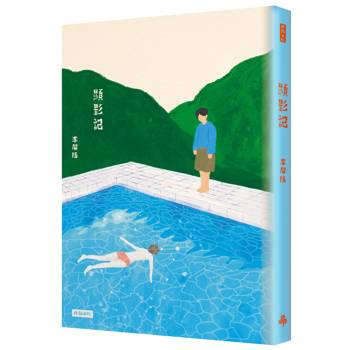

在湛藍並帶著滿滿藥水味的泳池丟下浮板,不擅長水性的眾生一湧而上,已知戲水的人屬於少數,在空曠深水處炫耀般的喊出鼓勵。浮板不夠,教練丟下一些海灘球,恐懼的人太過用力,球被深深壓進水中,又噴射出水面,脫離了掌控,壓制太過,總會有反彈。

孩童是怎麼接受自己會被打的?因為考不好?遲到?上課打瞌睡?是因為在家裡被打過,所以進了校園,也就自然接受這個挨打的規則嗎?而說是規則,倒也不真的存在規則,少幾分打幾下,用什麼東西打,有多少人得被打,其實全都是浮動的。我還記得那一列長長的隊,講桌很高,老師站在講台上打人的動作恰好被遮蔽,如同天然的馬賽克,排在隊伍後端的小學生們看不見前方,只能從空氣被瞬間劃開的響聲,以及同學的哀鳴,確認被鞭笞的計數。

小學六年級時有新同學轉來,印象很深,因為那是某個學期的中間,全班都已經混熟,突然加入某種異質,一下子就成為注目焦點。老師有點嚴肅的說明,是從台北轉來的,要大家跟他好好相處。新同學在便服日穿得很像王子,白襯衫的袖口跟胸前都有華麗的蕾絲滾邊,引發班上女同學們的激烈討論,那是只有漫畫裡會出現的打扮。在一切都有點朦朧的年紀,許多暗戀的支線在此展開。

新同學的帥氣很快蒙上陰影,他被打的時候哭了,還抵抗,還跑出教室。當時可是愈哭會被打愈多下的,出聲音也是,哪一個小孩不是在忍耐,反正全班都是這樣。但新同學不一樣,隔天他媽媽還來了。應該是經歷過溝通,新同學乖乖被打,也許是心理作用,老師打他的力道似乎特別輕。這可能是一個沒什麼被打過,沒有耐受力的孩子。台北如此遙遠而高高在上,台北來的小孩很愛哭,其他同學偶爾嘲笑他,更多的是一種浮在語言之上的輕蔑態度。突然有一天他消失了,校長在朝會特別說明此事,也大概是那天,許多小學生第一次聽見「離家出走」這個詞彙。而家,原來是可以離開的地方。

班上熱烈討論已經不太新的轉學生的去向,老師要大家把想到的線索說出來。不過,在這個荒涼之地,最叛逆的場所是租書店,連網咖都還沒有出現的時代,小學生到底可以去哪裡?

幾天之後傳來消息,他在某處橋下睡了幾天,台北來的小孩零用錢很多,購入許多飲料零食自給自足過了幾天。他媽押著他回學校上課,再度迎來便服日,他那件王子襯衫不知為何變得灰撲撲的,分組跳舞要牽手,沒有人要跟他圍成一個圈。沒有待到畢業他就又轉學了,不知道他在新的學校有沒有挨打。

我後來被送去讀私立的天主教國中,那裡不打人,最多罰站或是跑操場。不過有些老師的語言能力非常驚人,某次全班考試考差了,老師對著全班女生激動地喊,妳們只能做妓女了。我想,那也是許多國中生第一次聽到真人說出這個詞彙。回想起來,依舊難以分辨哪一種暴力比較不暴力。但無論施行在肉體或是精神上,都是暴力。

住得遠的學生通常最早到。某日我又幾乎最早到校,經過聖母瑪莉亞,走上空蕩的教學大樓,赴座位放好書包,行過幾個還沒有人抵達的黑暗教室,走到末端就是廁所,當然,只有女廁。寬敞、明亮、潔白的女廁,地面與牆面都鋪滿白磁磚,如同沒有水的游泳池一樣的廁所。

踏進去之前就覺得有些異樣,身體記憶下意識地按開了燈,燈管閃爍,此起彼落地亮起,白色牆面跟地面幾乎看不見了,全都是金黃色的。嗅覺逼得我退後,立即撞上了修女。據說已經在校內發生過幾次,那一天那一刻,學生裡只有我目睹,我被找去談話,被當作嫌疑犯詢問,而我才國一,剛入學,前幾個學期怎麼潑得了?以及我住在遠得要命的公車路線另一端,是如何帶著那些濃稠合宜的液體到學校的?還有,我是全校第一名。我國一下學期就跟媽媽說要轉學,那場景再也沒有見過第二次。學期末,那個罵大家只能當妓女的老師在辦公室握著我的手哭,他問,第一名轉走了怎麼辦。

後來我猜到了兇手是誰,但我不會說出去的。在習以為常的高壓下,在行禮如儀的沉默中,如果沒有人伸出援手去拯救滅頂的人,那每個人都是共犯。

霧中風景

高一那年,我喜歡在安靜的清晨等車,如果夠早到校,教官還不會出現,可以直接穿著制服上衣跟運動服短褲走進校門,黑色百褶裙折成一個小球放在綠色書包裡。

清晨的站牌人很少,多半一臉疲憊,除了穿著制服的學生外,我常常好奇那些穿著便服的人要去哪。首班車會在五點出發,如果周遭無雜訊,偶爾能夠聽見車子在客運總站發動、轉向、加速的一連串聲響。

等車的時候通常有點恍神,你面對著未來的車,背對即將要去的方向。每一天都像是新的,又像是複製貼上。等車時我會看看遠方的山,山勢如同觀音躺像,看不到觀音時通常天氣不太好。問過外公哪邊是頭、哪邊是腳,他只說以前更像觀音。我猜他也弄不清楚。

我不知道旁邊的傳統早餐店幾點開門,冬天時蒸籠與鍋爐的蒸氣會籠罩整間店面,從遠方看過去,是一層巨大的迷霧。青春期的冬天總是很冷,不知道是溫室效應還是制服材質的關係,在學校毛衣跟外套內加幾層衛生衣都沒有用。在那樣的冬日清晨我總是喜歡站在霧中等車,缺點為眼鏡會模糊,以及上車之後,會因為水蒸氣冷卻而感到加倍的冷。

我喜歡買包著紅豆的長條型饅頭加一杯熱豆漿,拎著那一小袋早餐,放在腿上如同暖暖包。(奇妙的是,當年無論再冷,高中生也幾乎不使用暖暖包。倒是會在寒流來襲洗完手後,將如同冰塊的手伸進同學的後頸背。)我會坐在一上車的位置,景觀第一排,沿路的城市跟幾小時後截然不同。

首班車開得極快,從蘆洲穿越三重抵達台北,彼時正是興建捷運的交通黑暗期,上下班尖峰時間,同樣的路程可能會開上一個半小時。若成功坐上首班車,可能會在半小時之內抵達。

校門約莫六點半開啟,過早到校的話,就直接翻牆進去。班上的掃除區域是進門左邊的楓林道,恰好分配至外掃區,我會順手掃掉半邊的所有落葉,接著直接去佔領球場。高中時最恐怖的事不是碰到傳說中的學姐,而是翻牆進學校,發現球場上已經有人在練球。

住得遠的學生通常比較早到,整個高一我都用肉身驗證這個傳說。

撈出藏在樹上的球,坐在球場中央,就可以開始吃早餐了。很多個早晨,天尚未大亮,校內空無一人,我背靠著球場的柱子,面隊操場中央的草地,恍恍想著一些未來的未來,混雜期待跟恐懼。

在這樣空無一人的清晨,也許可以試著練習發球。彼端無人,就對著禮堂的大樓梯發出拋物線,球體跟肉體的瞬間碰撞,以及碰觸到梯面的瞬間反彈,會發出明快的響聲。你發,你撿,你練習。前臂已經不再瘀青了。

其他同學跟學姐們出現,可以進行對打。跟一些學姐熟了起來,聽見許多女校的八卦,後來自己也成為別人八卦的對象。在上課時寫了許多沒傳出去的長長紙條,高二下學期從理組轉到文組,我開始睡到七點,或是八點。母親大概會在九點多起床去開店,先是驚訝我還在家,後來也就習慣了。我會去上第三堂課,可以避開交通尖峰,還能夠在學校對面的小吃街悠閒吃早餐看報紙。

到了高三,搬到被指定為古蹟的校舍上課,建築的體感溫度特別低。我在文具部一次買滿一疊請假卡,母親下班會幫我簽。高三的課業一落千丈,在四十多人中,排行四十上下。偏頭痛發作得很厲害,一走進保健室,就會得到止痛藥跟裡側的床位。去診所跟醫院做了許多檢查都沒找出原因。持續失眠,我會在凌晨兩三點跳轉各個電影台,廣告時間很長,同時看好幾部電影,這些故事以奇特的方式在我腦中交織。

為了補強課業,我天天留校晚自習,有時候週末也去,有次遇上激烈地震,整棟古蹟的窗戶一併發出驚人巨響,如同高三生意識母體的集體尖叫。我練習如同一般高中女生一樣生活,略微過度用力地讀書,頭痛時就一個人躺在保健室流淚。再次練習早起上學,在霧中看著遠方的山。

我已經有點忘記是怎麼穿越那一層層霧,但記得某個早晨,天黑得不可思議,站牌一個人都沒有,我站在四下無人的路上,深深感受到恐懼,好像只有你一個人到了異世界。不知道過了多久,天漸漸亮了起來。

多年後捷運通了,我也多年不搭公車。站牌邊的早餐店已經換成別的店面,但是在google map地景的某個角度有bug,會出現一瞬間的早餐店照片。望向遠方,山已經被各種新大樓擋住,再也看不見了,但我知道山在那裡,在霧的後面,會有別的風景。