03泡湯

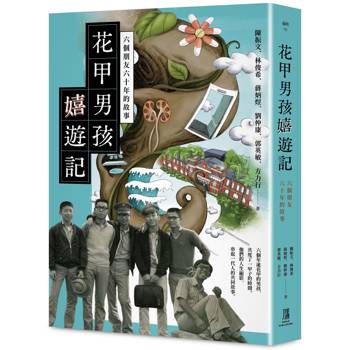

五十五年不間斷的友誼要怎麼維持?坦誠相見!要怎樣才能真正坦誠相見?泡裸湯!

在1970~80年代,台灣經濟正在飛躍正長,洗三溫暖是一項熱門、代表身分、品味高尚的休閒活動,全年無休,二十四小時營運。我們六個也到了出社會工作的時候,年青的特徵之一就是「打腫臉充胖子」,雖然收入有限,但是跟現在年輕人買不起房也要出國度假一樣,不時在下班後約著一起去洗三溫暖,但是因為林俊希的牙醫診所要開到晚上十點鐘才關診,後來雖然逐漸提前至九點、八點,所以下池的時候,通常都已是三更半夜了。

當年三溫暖設計的冷暖水浴池真是豪華,又氣派又高貴,進口大理石的池體,畫棟雕樑的屋頂,柔軟厚暖的天鵝絨躺椅,身處期間,享受還來不及,根本沒有人在乎你是否光著身子,身上長了幾顆痣,多了幾根毛。可是我們中間有一位醫生朋友,他的書唸得如此的好,以至於知道梅毒、淋病、疣病毒在這種潮濕環境中生存的時間,你知道嗎?他穿著正式衣服不下水,卻願意坐在池邊和我們這些泡在池中,全身放鬆的朋友聊天打屁!哪一種朋友會這麼真誠!

後來陳振文到台北榮民總醫院就職,家也搬到天母,正好!行義路上有「一拖拉庫」的溫泉山莊,這時我也受恩師張崑雄先生為南部民眾服務的感召,放棄回中研院的工作機會,南下高雄籌建中山大學,大家見面的時間就少多了,可是每一次回北部出差時,只要挪得出時間,能出席的人都會約九、十點鐘左右在陳振文住處集合,然後一起去行義路找家溫泉山莊,泡湯兼吃宵夜,幾十年下來,附近那一間山莊的泉水、設備、餐點、服務如何,我們可能比評分米其林餐廳的祕密評鑑員瞭解的更鉅細靡遺。

這個泡湯活動,一直到陳醫生後來受聘到台北醫學大學,因而搬離天母才停止。不過這段時光,我們所有的朋友都一律下水了,或許是「近墨者黑」,或許是生老病死看多了,體會了「人生無常」,不過科學上的說法是:因為是流水式的溫泉水,再加上開放式的露天空間,病菌孳生的機會就少多了。

五十五年的泡湯生涯中,我印象較深的還有兩次,一次大約在1985年,那時候我們都已成家立業,結婚生子,六個朋友加上自己的家眷大大小小至少有二十人吧!一起去北部橫貫公路旅遊,在陳振文父親的安排下,特別去宜蘭的仁澤溫泉泡了一次湯,當年的六個高中生,如今攜家帶眷變成了二十幾個人一起下餃子,又興旺又令人對人生充滿希望。

另一次大約已是2013年了,我們已是六十多歲的人,兒女俱已自立,因此只剩六對「老夫老妻」,一起去屏東的「牡丹灣」溫泉山莊渡了一次假。在豐盛的晚餐後,女士們自成一群,優雅地喝茶聊天,我們六個男生又聚在一起,脫得一絲不掛地泡在溫泉池中,沈浸在南國夜色的花影搖曳裡聊天。昔日光滑的皮膚已有皺紋,曾經結實的肌肉已然鬆弛,滿頭的青絲早已斑駁,只有朋友間的感覺日益濃純。

幾十年來流過我們身邊的泉水,沒有稀釋我們的感情,只是持續加溫而已!

…

13英敏教的點菜之道

父母親被要求搬出眷舍後,因為家無恆產,就只得搬到當時剛開幕不久的三芝雙連安養中心,這對我來說當然辛苦,因為回台北出差時,就得在台北找旅館住宿。早年北高往返只有台鐵的火車或長途客運可以坐,單程就要四個多小時,出差通常可以報三天,不過因為我工作繁忙,每次最多兩天就得來回。以前晚上會回石牌「致和新村」爸媽家住,至少和老人家還有一點相處的時間,後來爸爸宿舍被收回去,兩老遠遷偏鄉,我就得在開會、演講、辦事或回旅館的空檔中硬擠出時間,利用大眾交通工具(彼時也無捷運)搭配計程車,盡快往返一趟三芝,看看天天巴望兒女來訪的兩位老人家。

有一天在六個朋友聚會的時候,郭英敏突然跟我講,他的小兒子郭育民兵役選擇去吉里巴斯服海外替代役,因此房間空了出來,如果我不嫌棄,晚上可以住他那裡。真是喜出望外!因為他家住在關渡,從那兒經淡水到三芝近多了,而且英敏的時間比較彈性,凑的上他就會開車送我去安養中心,或一起去台北趕早上的會議。是以在中年以後對父母盡的孝心,有一半是靠在他在幫忙的!

在這一段歲月中,有兩件事情讓我深銘心中,第一件是母親的逝世,因為住英敏那兒,讓我免去了一生的遺憾(見「福澤深厚」一文),另一件事是他教我帶父母親出來吃飯時如何「點菜」,讓我免去了部分「風樹之悲」的遺憾。

為什麼點菜還需要人教?因為有一次英敏帶我去看父母親時,他建議帶老人家去三芝一家有名的海產店吃飯。雖然安養中心都有供餐,但他說:「老人家早就吃膩了!出去吃、出去吃。」

到了餐廳,點餐的時候,我一邊看菜單一邊瞄價錢。因為時任公職,薪水就那麼多,每年財產都會報監察院備查。妻子則專心持家,努力養育三個小孩,也並未另有工作。加上爸爸早年軍職轉公職的退休金,根本不足以應付夫妻倆人晚年的安養及其他生活費用,多多少少也需要子女幫點忙,因此用起錢來就分外謹慎。郭英敏看了看我點的菜,就說:「來這裡就是要吃螃蟹、龍蝦、鮮魚。」加上他又是店裡常客,就直接跟服務員再點了幾樣時令海鮮。

爸爸媽媽當然很高興,他們一直說太多了、吃不完,不要點這麼多菜,但是我至今仍然記得爸爸配著啤酒,把每一根龍蝦腳中的肉都拉出來,吃乾淨,然後滿臉笑意說「好吃!好吃!」的樣子。

爸爸走過大江南北,退休後回大陸多次也都被奉為上賓,好東西吃多了,而且自己就是家中的美食大廚,做出來的食物,妻子至今都在可惜沒學到爸爸的手藝。只是當兒子和從小看到大的兒子同學,帶他和媽媽一起,從安養中心行禮如儀的食物中逃出來換個口味時,如何點菜所反映的盡心盡意、毫無保留的孝心,這種「滋味」,才是真正比美食更美味,千金不換的「人間饗宴」。

父親走的突然,他仙逝的時候我錯失了在他身邊陪伴的機會,一直覺得有所遺憾,少數讓我在思念之際可以自我安慰的事情,就是英敏教我和老人家吃飯時如何「點菜」後,爸爸媽媽享受佳餚時的笑容。

五十五年不間斷的友誼要怎麼維持?坦誠相見!要怎樣才能真正坦誠相見?泡裸湯!

在1970~80年代,台灣經濟正在飛躍正長,洗三溫暖是一項熱門、代表身分、品味高尚的休閒活動,全年無休,二十四小時營運。我們六個也到了出社會工作的時候,年青的特徵之一就是「打腫臉充胖子」,雖然收入有限,但是跟現在年輕人買不起房也要出國度假一樣,不時在下班後約著一起去洗三溫暖,但是因為林俊希的牙醫診所要開到晚上十點鐘才關診,後來雖然逐漸提前至九點、八點,所以下池的時候,通常都已是三更半夜了。

當年三溫暖設計的冷暖水浴池真是豪華,又氣派又高貴,進口大理石的池體,畫棟雕樑的屋頂,柔軟厚暖的天鵝絨躺椅,身處期間,享受還來不及,根本沒有人在乎你是否光著身子,身上長了幾顆痣,多了幾根毛。可是我們中間有一位醫生朋友,他的書唸得如此的好,以至於知道梅毒、淋病、疣病毒在這種潮濕環境中生存的時間,你知道嗎?他穿著正式衣服不下水,卻願意坐在池邊和我們這些泡在池中,全身放鬆的朋友聊天打屁!哪一種朋友會這麼真誠!

後來陳振文到台北榮民總醫院就職,家也搬到天母,正好!行義路上有「一拖拉庫」的溫泉山莊,這時我也受恩師張崑雄先生為南部民眾服務的感召,放棄回中研院的工作機會,南下高雄籌建中山大學,大家見面的時間就少多了,可是每一次回北部出差時,只要挪得出時間,能出席的人都會約九、十點鐘左右在陳振文住處集合,然後一起去行義路找家溫泉山莊,泡湯兼吃宵夜,幾十年下來,附近那一間山莊的泉水、設備、餐點、服務如何,我們可能比評分米其林餐廳的祕密評鑑員瞭解的更鉅細靡遺。

這個泡湯活動,一直到陳醫生後來受聘到台北醫學大學,因而搬離天母才停止。不過這段時光,我們所有的朋友都一律下水了,或許是「近墨者黑」,或許是生老病死看多了,體會了「人生無常」,不過科學上的說法是:因為是流水式的溫泉水,再加上開放式的露天空間,病菌孳生的機會就少多了。

五十五年的泡湯生涯中,我印象較深的還有兩次,一次大約在1985年,那時候我們都已成家立業,結婚生子,六個朋友加上自己的家眷大大小小至少有二十人吧!一起去北部橫貫公路旅遊,在陳振文父親的安排下,特別去宜蘭的仁澤溫泉泡了一次湯,當年的六個高中生,如今攜家帶眷變成了二十幾個人一起下餃子,又興旺又令人對人生充滿希望。

另一次大約已是2013年了,我們已是六十多歲的人,兒女俱已自立,因此只剩六對「老夫老妻」,一起去屏東的「牡丹灣」溫泉山莊渡了一次假。在豐盛的晚餐後,女士們自成一群,優雅地喝茶聊天,我們六個男生又聚在一起,脫得一絲不掛地泡在溫泉池中,沈浸在南國夜色的花影搖曳裡聊天。昔日光滑的皮膚已有皺紋,曾經結實的肌肉已然鬆弛,滿頭的青絲早已斑駁,只有朋友間的感覺日益濃純。

幾十年來流過我們身邊的泉水,沒有稀釋我們的感情,只是持續加溫而已!

…

13英敏教的點菜之道

父母親被要求搬出眷舍後,因為家無恆產,就只得搬到當時剛開幕不久的三芝雙連安養中心,這對我來說當然辛苦,因為回台北出差時,就得在台北找旅館住宿。早年北高往返只有台鐵的火車或長途客運可以坐,單程就要四個多小時,出差通常可以報三天,不過因為我工作繁忙,每次最多兩天就得來回。以前晚上會回石牌「致和新村」爸媽家住,至少和老人家還有一點相處的時間,後來爸爸宿舍被收回去,兩老遠遷偏鄉,我就得在開會、演講、辦事或回旅館的空檔中硬擠出時間,利用大眾交通工具(彼時也無捷運)搭配計程車,盡快往返一趟三芝,看看天天巴望兒女來訪的兩位老人家。

有一天在六個朋友聚會的時候,郭英敏突然跟我講,他的小兒子郭育民兵役選擇去吉里巴斯服海外替代役,因此房間空了出來,如果我不嫌棄,晚上可以住他那裡。真是喜出望外!因為他家住在關渡,從那兒經淡水到三芝近多了,而且英敏的時間比較彈性,凑的上他就會開車送我去安養中心,或一起去台北趕早上的會議。是以在中年以後對父母盡的孝心,有一半是靠在他在幫忙的!

在這一段歲月中,有兩件事情讓我深銘心中,第一件是母親的逝世,因為住英敏那兒,讓我免去了一生的遺憾(見「福澤深厚」一文),另一件事是他教我帶父母親出來吃飯時如何「點菜」,讓我免去了部分「風樹之悲」的遺憾。

為什麼點菜還需要人教?因為有一次英敏帶我去看父母親時,他建議帶老人家去三芝一家有名的海產店吃飯。雖然安養中心都有供餐,但他說:「老人家早就吃膩了!出去吃、出去吃。」

到了餐廳,點餐的時候,我一邊看菜單一邊瞄價錢。因為時任公職,薪水就那麼多,每年財產都會報監察院備查。妻子則專心持家,努力養育三個小孩,也並未另有工作。加上爸爸早年軍職轉公職的退休金,根本不足以應付夫妻倆人晚年的安養及其他生活費用,多多少少也需要子女幫點忙,因此用起錢來就分外謹慎。郭英敏看了看我點的菜,就說:「來這裡就是要吃螃蟹、龍蝦、鮮魚。」加上他又是店裡常客,就直接跟服務員再點了幾樣時令海鮮。

爸爸媽媽當然很高興,他們一直說太多了、吃不完,不要點這麼多菜,但是我至今仍然記得爸爸配著啤酒,把每一根龍蝦腳中的肉都拉出來,吃乾淨,然後滿臉笑意說「好吃!好吃!」的樣子。

爸爸走過大江南北,退休後回大陸多次也都被奉為上賓,好東西吃多了,而且自己就是家中的美食大廚,做出來的食物,妻子至今都在可惜沒學到爸爸的手藝。只是當兒子和從小看到大的兒子同學,帶他和媽媽一起,從安養中心行禮如儀的食物中逃出來換個口味時,如何點菜所反映的盡心盡意、毫無保留的孝心,這種「滋味」,才是真正比美食更美味,千金不換的「人間饗宴」。

父親走的突然,他仙逝的時候我錯失了在他身邊陪伴的機會,一直覺得有所遺憾,少數讓我在思念之際可以自我安慰的事情,就是英敏教我和老人家吃飯時如何「點菜」後,爸爸媽媽享受佳餚時的笑容。