新書

2421m的迴聲:阿里山林鐵全線紀行

本書是任職於阿里山林鐵及文資處的吳明翰,以有溫度的鏡頭,和田野累積的點點滴滴,書寫阿里山林鐵和周遭山林、聚落、生態與社區的對話。翻開書頁,就像踏上一趟漫遊,一站一故事之間,不知不覺隨作者走過長78公里、海拔高差2,421公尺的路線。不僅認識各具風情的21座車站、攀登高山的驚險線形,更感受居民和鐵道相呼應的生活節奏,體會職人守護一條鐵道的用心。無論阿里山是他鄉或故鄉,有一群人在這條鐵道上日夜生活、打拚著。其間故事有的婉約秀麗,有的氣勢磅礡,有的細緻精巧,有的古樸典雅,卻都承載了世代之間,人與鐵道交織出密不可分的情感。

2421m的迴聲:阿里山林鐵全線紀行[精裝]

本書是任職於阿里山林鐵及文資處的吳明翰,以有溫度的鏡頭,和田野累積的點點滴滴,書寫阿里山林鐵和周遭山林、聚落、生態與社區的對話。翻開書頁,就像踏上一趟漫遊,一站一故事之間,不知不覺隨作者走過長78公里、海拔高差2,421公尺的路線。不僅認識各具風情的21座車站、攀登高山的驚險線形,更感受居民和鐵道相呼應的生活節奏,體會職人守護一條鐵道的用心。無論阿里山是他鄉或故鄉,有一群人在這條鐵道上日夜生活、打拚著。其間故事有的婉約秀麗,有的氣勢磅礡,有的細緻精巧,有的古樸典雅,卻都承載了世代之間,人與鐵道交織出密不可分的情感。

高低差2421mのやまびこ:阿里山林鉄全線紀行(2421m的迴聲:阿里山林鐵全線紀行/精裝)

本書是任職於阿里山林鐵及文資處的吳明翰,以有溫度的鏡頭,和田野累積的點點滴滴,書寫阿里山林鐵和周遭山林、聚落、生態與社區的對話。翻開書頁,就像踏上一趟漫遊,一站一故事之間,不知不覺隨作者走過長78公里、海拔高差2,421公尺的路線。不僅認識各具風情的21座車站、攀登高山的驚險線形,更感受居民和鐵道相呼應的生活節奏,體會職人守護一條鐵道的用心。無論阿里山是他鄉或故鄉,有一群人在這條鐵道上日夜生活、打拚著。其間故事有的婉約秀麗,有的氣勢磅礡,有的細緻精巧,有的古樸典雅,卻都承載了世代之間,人與鐵道交織出密不可分的情感。

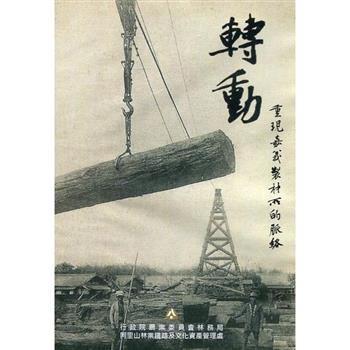

轉動 重現嘉義製材所的脈絡(DVD)

嘉義製材所1913年竣工,是日治時期日本政府佔地範圍最廣大的官營木材產業園區,具有當時歐美最先進的設施及技術,負責貯存阿里山上砍伐下山的木頭,承擔加工木頭成為「木材」的重要任務。如今製材所已不再運作,但遺留許多的建築及遺構,本片透過文獻、耆老訪談,重現當時號稱東洋第一的榮景以及嘉義製材所的歷史脈絡。

記憶‧阿里山:阿里山林業暨鐵道特展

每一座高山都是一首壯闊而美麗的詩歌,由自然、人文、記憶與情感交錯詠唱而成。為阿里山這首詩歌揭開序幕的,是20世紀初的現代林業與登山鐵道。百年來,人們寄託種種夢想於山林,2019年,「阿里山林業暨鐵道」獲登錄為國家級重要文化景觀,對先人集智慧、技術、辛勤、才華造就的成果,表達了敬意。層疊繚繞的群山,濃霧裡的紅檜與扁柏攀天聳立,鐵道於山脈之間蜿蜒起伏,帶來四面八方的人們,蔥鬱的山林成為詩歌的舞台。林業發展帶動嘉義的興盛,也奠定嘉義與阿里山共生共榮的關係。本展覽所在地「動力室」,過去是嘉義製材所的心臟,曾經供應全區所需能源。這棟建築與保留下來的部分遺構,是述說阿里山故事不可或缺的一環。阿里山的百年詩歌,持續繚繞在山林雲海中,沒有消失。《記憶・阿里山》特展,娓娓道來自然、林業、鐵道、聚落與人文交錯的動人故事,以此作為再次認識阿里山、延續山林與城市關係的新起點。讓阿里山這首詩歌,繼續吟唱,迎向下一個百年。

![2421m的迴聲:阿里山林鐵全線紀行[精裝] 2421m的迴聲:阿里山林鐵全線紀行[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20255/2025570134205/2025570134205m.jpg?v=c64c0)

![Echoes along the 2421 m ascent:travelogue of the Alishan Forest Railway[/2421m的迴聲:阿里山林鐵全線紀行/精裝] Echoes along the 2421 m ascent:travelogue of the Alishan Forest Railway[/2421m的迴聲:阿里山林鐵全線紀行/精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20255/2025570134465/2025570134465m.jpg?v=0b177)

![蹦奇蹦奇,跑得快:繪本益智拼圖[袋裝] 蹦奇蹦奇,跑得快:繪本益智拼圖[袋裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20152/2015217037433/2015217037433m.jpg)