-

排序

- 圖片

- 條列

貨幣、思想與歷史通論:中國經濟史的變局與抉擇

貨幣的流轉,不僅記錄著市場交易的軌跡,更映射出國家治理、社會變遷與思想演進的深層脈絡。從漢代五銖錢到清代銀本位,從唐宋交子到近代信用貨幣,中國歷史上的貨幣制度不僅影響了市場,也塑造了國家與社會的互動模式。本書核心關注中國經濟史中的關鍵問題:.貨幣經濟與自然經濟的循環模式——為何中國歷史上貨幣經濟與自然經濟反覆交替?.「全漢昇難題」:盛世物價低廉之謎——為何唐代前期物價低廉,卻仍被視為昇平盛世?.政府干預與市場運作的權衡——從鹽鐵專賣到明代大明寶鈔,政府對貨幣的控制是經濟繁榮的保障,還是衰退的根源?本書特色:.史料嚴謹——大量引用出土文獻、清代刑部宗卷、明清財政文獻、盛宣懷檔案等、中華民國外交部檔案等一手史料,還原貨幣制度與歷史發展的演變過程。.視野宏觀——融會古典經濟學、貨幣史、經濟思想,探索中國經濟發展的內在規律。.理論與實踐結合——透過歷史比較分析,討論現代經濟政策的可行性與挑戰。本書是趙善軒教授二十多年學術研究的集大成之作,適合對中國經濟史、貨幣制度、政治經濟學感興趣的讀者,亦可作為學術研究、政策制定的參考讀物。歷史並非過去,而是理解當下與未來的關鍵。

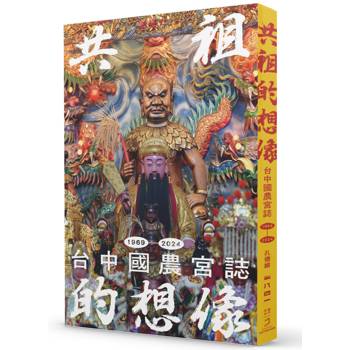

共祖的想像:台中國農宮誌(1969-2024)

半世紀的風雨洗禮,一座宮廟的信仰傳奇自一九六九年創建以來,台中國農宮見證了臺中地方社群的凝聚與變遷,從地方宮廟蛻變為串聯全臺的信仰網絡。在神農大帝的庇佑下,國農宮成為連結社區情感與文化記憶的重要場域,延續著臺灣民間信仰的深厚脈絡。神農炎帝:從華人始祖到臺灣土地的守護神神農炎帝——華人心中的農業與醫藥始祖——透過台中國農宮的信仰實踐,深深扎根臺灣土地。從祈求五穀豐收到庇佑農田,這跨越千年的信仰在地化為守護百姓的力量。古老儀式與地方文化交融,讓神農信仰在現代臺灣綻放出獨特的生命力與時代意義。實地探訪與田野考察:信仰背後的故事本書由歷史及宗教研究學者孔德維與研究團隊撰寫,透過實地訪談、文獻整理與田野考察,細膩勾勒出台中國農宮的宗教地景、人文歷史與信仰實踐,更深入探討「共祖」如何跨越地域與文化界限,構築臺灣、華人乃至全球信眾間的認同想像。

性事/政治家:歌舞伎町的人權主張

有時現實比藝術荒誕,真實經歷會比故事精彩,李小牧就是這樣的一個人物。他出身湖南長沙,文革動盪期間,從批鬥中活下來。改革開放,一家人從萬元戶被打成詐騙犯。赴日留學,第一份工作就在時鐘酒店當清潔,然後是跨性別俱樂部當舞伴,再者就在歌舞伎町街頭。在新宿之中最繁華亦最危險的地方,他是個案內人,是個時裝記者,也是個專欄作家。他不會打字,卻辦過華文報紙,寫了二十二本書。他與五個女人有著七段婚姻,每次都是淨身出戶。他三度競選新宿區議員,耗資無數,加入了維新會,只為追求一種曾經遙不可及的「民主夢」。舞女、陪酒女、男公關、跨性別、移民工、「雅酷扎」、這些大眾社會眼中的「異鄉人」匯集在歌舞伎町,在李小牧的後半生中,造就了他對身分認同的剖析,對人性慾望的探索。這是一個時代的縮影,一耦地方的恩怨情仇,也是李小牧來自歌舞伎町的人權主張。

何處不他鄉?小眾宗教在東亞

從被排擠的群體,回望「大眾」的高牆即使在自己的家鄉,我們也可以成為「小眾」;即使過去不是「小眾」,也可能一夕之間成為「小眾」。如果任何人都有機會成為「小眾」,誰/甚麼是「小眾」就不再有決定性的答案。本書意圖在「邪教」、「異端」、「操控」、「詐騙」、「奇怪」的標籤下,重新了解各個「小眾宗教」的故事,擴闊讀者能夠接觸的光譜,思考我們在日常用語中所稱為「小眾」的團體或個人究竟何以被定義為「小眾」;在大眾的層面,我們則希望與讀者共同思考我們與同溫層的「圍爐」,是否因為我們不必要的偏見而「越圍越小」?如果每一宗教都可能是「小眾」的信仰,那在作為「小眾」的階段中,不同的宗教有類近的行為嗎?如一切的宗教皆曾屬乎「小眾」的標籤,它們又如何脫離「小眾」而成為社會所能接受的「正信」呢?如果「小眾」在某些情境中可以被轉化為「主流」的一環,它們轉化的過程又是如何進行的?彼岸天國與此世地獄之間,小眾任由社會裁判——火刑柱上,你或是下個異端!

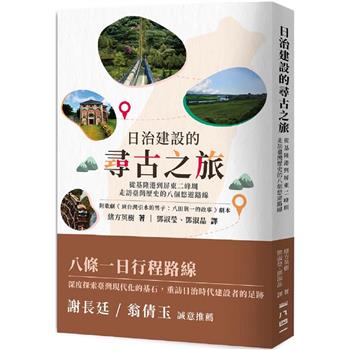

日治建設的尋古之旅:從基隆港到屏東二峰圳,走訪臺灣歷史的八個悠遊路線

影響台灣百年現化代建設的浪漫旅程 從基隆港到屏東二峰圳,走訪八個悠閒路線 日治建設的老派散步地圖,發掘島嶼面貌 拿起書本遊覽地方勝地,來一場深度之行 阿里山鐵道,看見登山鐵道技術的高峰 宜蘭西鄉堤防,源自西鄉隆盛兒子的遺產 基隆海洋文化,與外來者接觸的前線 臺南山上水道,防止霍亂肆虐的基建 嘉南大圳,島嶼首屈一指的水利工程 臺中白冷圳,翻山越嶺的供水系統 屏東二峰圳,領先百年的地下水庫 日月潭發電廠,促成臺灣工業化之地 《日治建設的尋古之旅》,百年建築巡禮 開墾台灣大地的英烈先賢,遺產延續至今 一步一步親身感受,島嶼獨一無二的過去 為你介紹台灣必去,八個古蹟的秘境 本書特色 本書包含八條歷史深度一日遊路線,分別位於不同縣市,讓讀者以一天的時間,追尋臺灣最重要建設的故事,重新發現臺灣現代化基礎的源頭。

有形之手的管治:我與中共周旋三十年

被戲稱第29任香港總督的Hong Kong Watch 創辦人 中國共產黨寄信給他媽投訴的人權鬥士 久守香港與緬甸報導新聞真相 為維吾爾人、圖博人、臺灣人找回國際空間 現任保守黨人權委員會副主席的資深記者羅傑斯走訪亞洲各地,從青島到香港,再前往東突厥、圖博,進而到了台灣,透過自己的第一身經歷,披露中共「有形之手」的管治。從描寫中共獨裁一面開始,繼而寫出中共插手干預香港人權,妨礙台灣民主發展,威迫維吾爾人和法輪功的種種片段,甚至影響緬甸、北韓等地方的管治,都有清晰的描述,藉此捍衛人權,喚起全球關注。2017年在英國創立Hong Kong Watch,在兩年後的香港鉅變提供了意料之外的重要支援。 羅傑斯深入中共、緬甸、北韓等獨裁政權的虎穴,希望為各地的人爭取自由,可以擺脫「有形之手」的束縛。書中寫下種種鮮為人知的內幕,揭示獨裁政權的真面目,喚起讀者一顆憐憫之心,關注世界各地的人權狀況。 這本書犀利指控中共在人權問題、種族滅絕以及器官摘取(估計每年收益高達10億美元)上的暴行。 羅傑斯帶領讀者深入了解自1949年中國成立以來,中共對人權活動的打壓和封殺。他駁斥北京宣稱所有中國公民享有平等、人權和公民權的虛偽主張。目前,這政權正執行文化同化、再教育和種族滅絕,如果信賴中國官方的話,這將鑄造「更好的」中國和世界公民。 中國駐加拿大大使聲稱,針對新疆維吾爾穆斯林受到的種族滅絕和強制勞動的報告為「本世紀最大謊言」,儘管如聯合國等國際機構認為這些報告是「真實且可靠」。這本書將徹底推翻這種錯誤觀念。

自由世界的前哨:2022烏克蘭戰爭

首本華文書籍聚焦2022年烏克蘭戰爭 自由的靈魂VS獨裁的碾壓 2022年2月俄羅斯攻打烏克蘭,引發國際極度關注,國際政治經濟均出現極大異變,各國各界人民均表達強烈反侵略反戰之聲音。 本書為首本聚焦2022年烏克蘭戰爭之華文書籍,從多個角度探討、闡發2022烏克蘭戰爭的成因、影響、各地人民連結。 全書分為四部分:第一部分如門戶,意在加強讀者認知本次戰爭中烏克蘭牽動人心的抵抗形象,包括烏克蘭國歌、烏國總統澤連斯基擲地有聲的兩次演講、戰爭時序;是那些可以讓我們辨識到烏克蘭的標誌式事物,也是進入本書內容的預備區域。 第二部分如客廳,是烏克蘭戰爭如何被世界看到的普羅維度,也讓我們知曉烏克蘭戰爭何以牽動人心:包括探討烏克蘭戰爭中平民的生存狀態、烏俄戰爭在人類歷史與地緣政治的位置、戰爭在各種傳播面的呈現與操作、烏俄戰爭作為近年罕見熱戰的軍事面向等。 第三部分如書房,國際關係的專業評論人提供理性周詳的分析與討論,包括戰爭的發生脈絡,以及對歐洲、中亞、臺灣等地的政治經濟影響。 第四部分如庭園,那些在別處(台灣和香港)的烏克蘭人,在烏克蘭的別國人(香港人),離散遊子的第一身角度提供更多維度的國際視野與文化比較,將此處與彼處牽繫在一起。 本書以多種角度,結合理性與感性,透視烏俄戰爭的慘烈、意志、謀略、影響,歸根究柢是思考,自由的靈魂如何抵抗獨裁的碾壓。 「在這個強權即真理的虛無時代,烏克蘭人民向世界證明了為自由而戰的深刻意義。本書集結了華語世界作者的分析,對增加我們的理解不可或缺。」——VERSE創辦人 張鐵志 本書特色 ※首本華文書籍聚焦2022年烏克蘭戰爭。 ※編作者陣容強大,雲集台港及國際著名學者、政治評論人、媒體深度報導、軍事專頁文章,內容堅實又具普及性。 多角度切入: 結合理性與感性; 同時照顧專業分析與普羅關注; 深入久遠的歷史脈絡亦呈現當下新媒體動員的操作; 強調國際視野亦結合在地視角(香港—臺灣—烏克蘭),幫助華文讀者進入。 全面呈現戰爭的慘烈、意志、謀略、影響 , 世界上自由的靈魂共同抵抗獨裁的碾壓。

戳穿黑色的寂靜蹤跡:烏克蘭戰爭、文藝歷史與當下

《戳穿黑色的寂靜蹤跡——烏克蘭戰爭、文藝歷史與當下》以文藝角度聚焦2022年烏克蘭戰爭,編作者雲集台港著名作家、譯者、記者、學者、導演、詩人、Web3工作者,助讀者深入了解烏克蘭文藝史及當代演變。 以多角度切入烏克蘭文藝近況,收集關於當代烏克蘭文學、電影、音樂、NFT等不同界別文藝景觀的引介文章,從文藝進入烏克蘭的豐厚歷史,亦展現出語言正是國族之間的尖銳戰場。此外,本書譯選當代烏克蘭詩人的作品,包括扎丹、卡明斯基、雅金楚克等,語言沉鬱優美,多元呈現戰火、創傷、身分、哲理及性別思考。 本書亦收錄港台詩人對是次戰爭的回應詩作,體裁既有現代詩亦有古體詩,題材包括憂思、歌頌、指責與黑色幽默等。我們希望本書讓讀者在戰火的碾壓中,仍然可以看到文學藝術的深思,對烏克蘭文化歷史語境有更多理解。以文藝為烏克蘭築一道戰壕,表達跨地域的共感與連結,在戰火中看見文藝的能動性。 本書特色 以文藝角度聚焦2022年烏克蘭戰爭 編作者陣容強大,雲集台港著名作家、譯者、記者、學者、導演、詩人、Web3工作者, 助讀者深入了解烏克蘭文藝史及當代演變 多角度切入: 烏克蘭文藝近況引介文章,詩歌+電影+劇集+音樂+NFT; 當代最優秀烏克蘭詩人譯介,優美沉鬱呈現戰火、創傷、身分、哲理及性別思考; 邀請港台著名詩人創作回應,其中從三○年代前輩橫跨至千禧一代最新詩人。 在戰火中認識烏克蘭豐厚的文藝歷史與當下的波瀾壯闊, 以文藝築一道戰壕:堅守希望,炮火廢墟中閃爍自由與尊嚴。 強調國際視野亦結合在地視角(香港—臺灣—烏克蘭), 引領華文讀者跨越邊境,進入烏克蘭悠久文藝世界。