-

排序

- 圖片

- 條列

梵谷:瘋狂的天才畫家(改版)

梵谷是天才,是狂徒,也是悲劇的主角。他的畫作在生前備嘗寂寞,終其一生僅僅賣出一幅油畫和兩張素描,死後卻在繪畫市場上屢創天文數字的高價,其中緣由耐人尋味。 無論擷取梵谷生涯中任何一個斷面,都有其嚴肅而具體的面貌呈現,讓我們看見一個勇敢、熱情、用盡能量掙扎、全然燃燒自己的人,是如何在藝術創造上發光發熱。本書精選梵谷二百多張代表性油畫作品,娓娓述說了他的「生涯與藝術」,另外還有一百多張「素描及水彩作品欣賞」,而「梵谷的話」則收錄了梵谷的書信,透露梵谷對人生的信念及對死亡的看法。書後並附有完整年表,供讀者一覽梵谷短暫卻燦爛的生命歷程。 本書特色 有意研究、喜歡梵谷畫作,或對這位天才畫家好奇、感興趣的朋友,絕不能錯過這本最有系統、完整呈現梵谷藝術全貌的畫集。

尼柯遜:現代主義代表藝術家

★ 班.尼柯遜的首本中文藝術傳記! ★ 收錄近兩百幅經典作品之彩色精美圖版! 一個矩形或圓形的本身,並沒有什麼意義,但通過藝術家直覺靈感的活用,則立即產生詩的理念。──班‧尼柯遜 作為20世紀英國最具代表性的現代主義藝術家,班.尼柯遜(Ben Nicholson, 1894-1982)的藝術與英國風土、生活有著密切關連,他的繪畫作品以具透明感的薄彩與清澄的抒情主義為特色,在當時歐洲前衛藝術圈中佔有一席之地。 父親是英國知名畫家威廉.尼柯遜(Sir William Nicholson),母親梅貝爾.普萊德(Mabel Pryde)也是名畫家,出生於藝術家庭的尼柯遜,很早便踏上追尋創作的藝術之途,一生創作風格幾經轉換:早期為寫實畫風,1920年代受到畢卡索與勃拉克立體派影響,開啟了對於抽象造型的探索;1934年認識蒙德里安後,蒙德里安極富秩序感的繪畫風格,使尼柯遜進入一段完全抽象的藝術時期;1940年代末期,在抽象表現的傾向之外,尼柯遜同時採取自然主義的再現態度,最終確立其融合具象與幾何學型態的自我繪畫風格。他對現代性造型的不斷探索,使他成為英國20世紀抽象藝術的先鋒;而作品中富含詩性與現代性的造型描繪與色調,讓他在藝壇中有著「造型詩人」的雅緻稱號。 本書為班.尼柯遜的首本中文藝術傳記,透過文字及生活隨影,細緻爬梳這位20世紀英國代表性藝術家的人生旅途及藝術生涯,全書收錄其近兩百幅經典作品之精美彩圖,值得一讀。

費妮:超現實女性主義畫家

空間不是我關心的事,在繪畫誕生之前,我只想按著某種形式去描繪,這個形式本身創造了也提示了其他的形式,從而創作出一種超現實氛圍。──蕾歐娜.費妮 二十世紀初的歐陸藝壇,正是前衛藝術風起雲湧之際,蕾歐娜.費妮(Leonor Fini, 1907-1996)的藝術生涯恰好迎上這波風潮。出生於布宜諾斯艾利斯、開啟創作生涯於巴黎的費妮,是超現實主義及女性主義藝術家的代表人物。她的繪畫作品以充滿幻想式的、裝飾性、帶著頹廢又優雅氣質的人物與貓為主題的畫而著名。感受力敏銳的費妮,可以強烈地感知在她身邊無意識間傳來的所有狀態,並以個人的意志,喚起內在的創作力,進而昇華為充滿說服力、如夢一般的超現實形象。 除了繪畫創作,費妮也曾為沙特的小說畫插圖,並活躍於舞台藝術設計,在其六十年職業生涯中,創作範疇橫跨繪畫、平面設計、書籍插畫、劇場設計,一生跌宕精彩;而在創作世界之外,費妮更是當時獨領風騷的社交圈女王,是二十世紀被拍攝最多的名人之一。本書為費妮的首本中文藝術傳記,收錄其百餘幅經典作品之精美彩圖和生活隨影,帶領讀者一探費妮多采多姿的藝術世界。 本書特色 蕾歐娜.費妮(Leonor Fini)的第一本中文藝術傳記!

魯東:象徵主義代表畫家

十九世紀末的象徵主義代表畫家中,創造出最具豐富幻想世界的畫家首推奧迪隆.魯東(Odilon Redon, 1840-1916)。 魯東1840年出生於法國酒鄉波爾多。他體質虛弱,出生兩天即被送到波爾多西北方的貝爾巴德莊園親戚家,由乳母養育長大。童年歲月見到的荒涼風景,日後常出現在他的繪畫中。1858年他進入巴黎學院派畫家傑洛姆(Léon Gérôme)畫室學畫;1863年後與波爾多銅版畫家布雷斯坦(Rodolphe Bresdin)有親切交往,開始製作銅版畫;1870年遷居巴黎蒙巴納斯後,與畫家范談.拉圖爾(Fantin-Latour)深交,並向他學習石版畫。1879年,魯東發表以〈夢中〉為題的十幅石版畫集,而法國詩人波特萊爾翻譯美國詩人愛倫坡的著作出版後,魯東創作了《愛倫坡石版畫集》,成為他一生重要的版畫作品。 1899年,魯東在杜蘭.呂耶畫廊舉行個展,受到識者讚賞。原本活在黑與白構成世界的魯東,在1900年以後轉向油畫和粉彩畫創作,運用豐富華麗色彩描繪幻想的神話題材,並在花卉的描繪上顯出獨特才能,成為傑出的色彩畫家。而他即使是用油彩作畫,也能畫出看起來有如粉彩般的浪漫質感。 跟被閃耀的戶外光線所魅惑的莫內同年出生的魯東,在與印象派對立的世界,專注觀察人的內在層面。這位十九世紀末葉的繪畫、版畫大家,以帶有浪漫色彩的象徵主義繪畫風格,影響了後來的超現實主義與抽象藝術。代表作有〈大花束〉、〈阿波羅的戰車〉、〈維納斯的誕生〉、〈佛陀〉、〈閉眼〉、《惡之華》版畫集等。

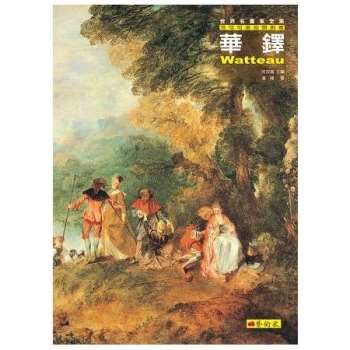

華鐸:洛可可美術開創者

洛可可美術的開創者, 引領18世紀法國繪畫風潮。 18世紀法國重要的代表畫家華鐸(Antoine Watteau, 1684-1721),一生以歡愉、優美和具典雅趣味的油畫作品風靡法國畫壇。1717年以作品〈希杜島的巡禮〉,成為法蘭西皇家繪畫暨雕塑學院成員,一反當時盛行於歐洲、莊重雄偉的巴洛克風格,他筆下輕歌慢舞的男女戀人、綺麗輕盈的美之色彩、細緻飄逸的衣飾服裝,以及桃花源式的田園景致,以輕快、浪漫的纖細筆觸,開啟法國繪畫嶄新的洛可可風格先河,也為歐洲藝術帶來無遠弗屆的深遠影響。 本書收錄華鐸一生不同階段豐富的油畫創作、素描作品兩百多幅,搭配生涯介紹、作品賞析及生平年表,引領讀者進入華鐸筆下如夢似幻、柔軟甜美的洛可可藝術世界。

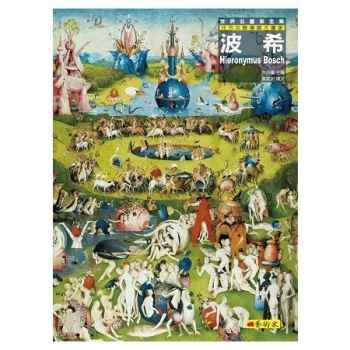

波希:北方文藝復興大畫家

出生於傳統藝術世家的波希(Hieronymus Bosch, 1405-1516),其獨特的藝術風格與細緻的繪畫技巧源自於北方文藝復興的文化範疇。北方文藝復興的藝術風格追求體現極致的寫實,藝術家以精確的觀察探究萬物本質,以還原事物的真實樣貌作為創作依歸。承繼這種理性冷靜的思維內蘊,波希以鮮明、自由又前衛的怪誕想像力,開創出一套與北方傳統細密畫風截然不同的個人創作意識,成為當時代的革命性藝術家。 波希在有生之年就已享譽藝壇,繪畫風格受到當時北方歐洲的各地藝術贊主青睞,不僅是其居住地海爾托亨波希市──布拉班特公國的主要城市之一──知名畫家,他與來自比利時及荷蘭重要的經濟和文化中心安特衛普(Antwerp),以及比利時布魯塞爾首都大區(Brussels)的贊主們都有良好的合作關係,而除了最知名的奇幻風格繪畫,波希也為幾個富裕的資產階級家族繪製傳統宗教風格的作品。 波希於1516年去世,逝後許多畫作被西班牙國王腓力二世收藏,但效仿波希畫風的熱潮,卻絲毫沒有因藝術家的逝世而減退。而除了對同一時代藝術家造成深刻影響,波希的作品亦是啟發20世紀超現實主義風格的主要靈感源頭,堪稱北方文藝復興畫家中經典中的經典。

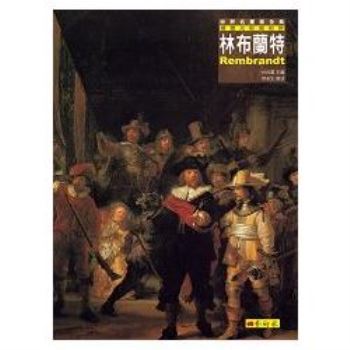

林布蘭特:繪畫光影魔術師 (改版)

荷蘭歷史上最偉大的畫家 2004年「最偉大的荷蘭人」票選第9名 西洋繪畫裡的光影魔術師 林布蘭特(Rembrandt Harmensz Van Rijn 1606~1669年)是17世紀荷蘭繪畫黃金時代最具象徵性的藝術大師。當時的荷蘭資本主義經濟得到迅速發展,新教喀爾文教派興起,荷蘭美術從教會和宮廷貴族,轉向為新興資產階級和一般市民階層服務,題材包括肖像畫、風俗畫、動物畫和靜物畫,並使繪畫成為商品一般進入市場。林布蘭特一生創作即以描繪肖像、風俗與日常生活情景為主,名播四方。 林布蘭特一生留下約六百幅油畫、三百多幅版畫及一千四百張素描。早年林布蘭特自信風發,然而他的藝術創作和社會上逐漸滋長的庸俗趣味發生衝突,導致晚年生活貧困、債務纏身,令他深刻體會世態炎涼。但是林布蘭特的繪畫藝術後來漸為世人所賞識,作品〈夜巡〉早已成為世界美術史上的名作了,稱他是善於捕捉光影的魔術師,運用獨自的微妙明暗與色彩,在人類經驗之光中,重新解釋了神聖的歷史與神話,表現人類內在深處的靈魂。 本書收錄林布蘭特一生豐富創作,配合版畫及素描作品的賞析,引領讀者進入這位荷蘭繪畫光影魔術師的藝術世界。

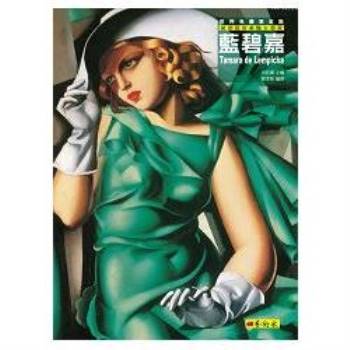

藍碧嘉:裝飾藝術美豔女畫家

塔瑪拉.德.藍碧嘉(Tamara de Lempicka,1898-1980)是1920年代裝飾藝術(Art Deco)中最耀眼出眾的女畫家,更是現代藝術的重要藝術家。藍碧嘉的代表性風格,是筆調帶有濃厚的裝飾性圓潤線條,畫作中運用大量的燦爛原色系,呈顯出「咆哮的二○年代」之絢麗與奢華。她在法國巴黎、美國好萊塢等地成名,周旋於上流社會間,出色的絢麗彩調廣獲青睞,席捲了歐洲,成為當時藝壇的閃亮巨星。她對流行時尚的敏感亦是作品得到高度評價原因,直到今日,她的作品仍對於時尚界有著莫大的影響。

夏賽里奧:法國浪漫主義巨匠

法國浪漫主義巨匠──夏賽里奧作品與生涯介紹 從肖像畫到大壁畫,在光影及線條間,追尋夏塞里奧的藝術軌跡 夏賽里奧(Théodore Chassériau,,1819-56),出生於法屬的聖明哥島(今日「海地」)的薩馬納。父親是企業家兼外交官,母親是聖多明哥人。夏賽里奧兩歲時便 隨著母親及兄妹回到法國。母親和長兄費德里克很重視他的童年教育,培養他早熟才華,很早就開始學習繪畫,十一歲即進入新古典主義畫家安格爾的畫室,成為他 的得意弟子,在肖像畫的線條描繪受老師的影響很顯著。 這位天才畫家,甚至被安格爾譽為「未來繪畫界的拿破崙」,雖然接受學院派中嚴謹的古典主義訓練,尤其以肖像畫為自己建立名聲,卻並未乖順地遵循安格爾 所捍衛的新古典主義風格,反而是由此做為出發點,在繪畫道路上持續探索自己所感興趣的主題,反覆磨練自己的繪畫技巧,浪漫主義、東方主義對他產生了更深刻 的影響,這點亦顯著地反映在其畫作之中,本書以淺顯易懂的文字,搭配夏塞里奧各時期的作品,生動地介紹了這位才華洋溢的畫家。

妮姬:法國新寫實藝術家

以藝術療癒 以藝術反抗 以藝術宣示 二十世紀偉大女性藝術家──妮姬.德.聖法爾的生涯與藝術作品完整解析 妮姬於1930年出生於法國銀行世家,當時正逢經濟大蕭條,父親的銀行破產,她被送到法國的祖父母家。成長過程中,妮姬似乎是問題兒童。十八歲時,她 曾做過時裝模特兒,躍上《生活》、《時尚》雜誌封面;同年她與當海軍的馬修私奔,兩年後他們結婚,隔年女兒出生,接著搬到巴黎。進入婚姻生活後,妮姬發現 自己陷入這個她所排斥且極力抵抗的傳統女性角色。二十三歲時,她出現一次強烈精神分裂現象,住在醫院治療時,發現藉由繪畫可以讓自己療癒,從此開始以當藝 術家為職志。她雖未接受正式美術教育,但卻透過繪畫找到生命的救贖,心中怨怒昇華成源源不絕的創作能量,從此開始了她的創作路途。 妮姬的藝術創作,回歸與生命經驗的密切連結,她的創造力跨越繪畫、雕塑、建築、設計與戲劇等領域。充滿戲劇性變化的一生,為她的藝術生涯,增添傳奇色 彩,帶給人們震驚、歡愉與溫暖的無數作品,拓展了大眾的美學視野與幻想空間,更為藝術創造了新意義,本書詳細介紹妮姬的作品、藝術思想及心路歷程,使得讀 者能更深入的瞭解這位二十世紀傑出的女性藝術家。

杜布菲:反美學的現代藝術大師

「美學令我厭倦,美學一點也不能使我興奮,就我而言,稍有美學干擾,即足以阻礙有效的機能,而且非常掃興。所以我要將一切可能有美學氣味的東西逐出我的作品。」—杜布菲反美學現代藝術大師杜布菲生涯與代表作品介紹追溯其對材質美感的探索、對原生藝術的興趣、對另種美感的展現讓.杜布菲(Jean Dubuffet, 1901-1985)的藝術在現代是居於一個奇特的地位。從立體主義初期,畫家對於原始藝術感到興味,到後來更深入藝術實質的裡層的抽象,杜布菲的畫直接抓取了原始藝術家們的單純意念,而排斥了文明所帶給現代藝術家的複雜的重壓。杜布菲生於法國諾曼第海岸的勒哈佛港,少年時曾在勒哈佛地區的美術學校就讀。1918年搬到巴黎拉丁區,入朱利安學院習畫6個月。1920年到1922年間獨自創作,對文學、音樂、哲學和語言發生興趣、後來和勒澤、馬松等藝術家交往。1924年杜布菲因懷疑文化的價值,認為過去所學的傳統本領徒勞無功,宣佈放棄繪畫,次年接手父親勒哈佛賣酒的生意。一直到1942年才完全投入藝術創作。杜布菲是率先使用Assemblage(集合藝術)一詞的人,他的創作充分展現藝術家對於材質美感的興趣,媒材也非常多變,從如瀝青、礫石等原始材料、拼貼到塗鴉,到後期的石版畫、知名的白紅藍黑色系的「烏路波」系列,以及聚苯乙烯雕塑作品,他的表現主義來自童稚的藝術,富於原始性。杜布菲從1945年起開始蒐集一些不受文化洗禮的現代人所作的作品,不久,他與布魯東、保羅漢、達比埃等人組織「原生藝術家學會」,專門研究這類作品,他把這類畫家的作品稱為「原生藝術」(L’Art Brut),意指今日因為某些理由未受文化教育和社會薰陶的人所創造的作品。杜布菲一直肯定唯有這類作品才具有真正的創造力。他的創作特別珍視人類心靈原始的創造力,向生活在文明社會規範的文化人,提供了原始人性的心靈世界,提出反文化的觀點,展現另一種的美。

威羅內塞:威尼斯畫派代表畫家

威尼斯畫派代表畫家、義大利後期文藝復興最後大師威羅內塞(Paolo Veronese)生涯與作品介紹以圖文追溯其華麗明亮的色彩、艷麗動人的人事物呈現其筆下16世紀威尼斯社會的縮影保羅.威羅內塞(Paolo Veronese, 1528-1588),本名保羅.卡里雅利(Paolo Caliari)。因為出生在義大利的威羅那(Verona)而被稱為威羅內塞(意思是威羅那人)。他習畫師從巴蒂雷(Giovanni Antonio Badile)及卡羅特(Gianfrancesco Caroto)。1553年移居威尼斯。最初為聖塞巴斯蒂安教堂描繪壁畫及祭壇畫。受提香的影響逐漸進入圓熟境地,而成為威尼斯豪華壯麗裝飾畫的開拓者。從提香開始,威尼斯派的繪畫一般以金色為基調,到了威羅內塞則改變為以銀色為基調,顯現出華麗明亮的色彩。他的藝術,擺脫了同時代繪畫的宗教狂熱,走向自由明朗的心境,沒有神祕的分子在內,再度回歸盛期文藝復興的明朗世界,並且採取前面短縮的錯覺主義手法,描繪色彩華麗的大裝飾畫。名作〈利未家的盛宴〉、〈迦拿的婚宴〉雖是取自宗教主題的饗宴,但是卻描繪節日歡樂的氣氛,布局的巧妙與豐麗無比的色彩的諧調,具有裝飾的效果,在繪畫史上罕見如此表現。威羅內塞生涯的最後十年間,致力描繪運動激烈,建築物的裝飾畫,畫面充溢巴洛克的精神,著名的作品是為威尼斯總督宮所作的天井畫〈威尼斯的勝利〉。本書在威羅內塞的生涯與作品介紹之外,並隨著威羅內塞追溯威尼斯在商業繁榮時期的豐富多彩生活,他筆下的美麗動人的人物、奢華艷麗的服飾、金碧輝煌的建築、璀璨奪目的金銀器物和寶飾,彷彿是十六世紀威尼斯社會的一個縮影。

卡巴內爾:法蘭西學院派大師

法蘭西學院派大師卡巴內爾生涯與代表作品介紹追溯其集優美、和諧與純淨於一體的繪畫語言1860年代,法國浪漫主義大師德拉克洛瓦(1798-1863)、古典主義巨匠安格爾(1780-1867)先後去世,高度教養支撐的「歷史畫」傳統逐漸走向衰退,以學院為中心的畫家繼之而興,卡巴內爾、布格羅、傑羅姆、梅松尼爾等成為代表畫家,其作品維持畫面的美學,呈現新的市民社會的趣味。亞歷山大.卡巴內爾(Alexandre Cabanel, 1823-1889)1840年前往巴黎進入美術學院,師事畢柯特;1845年以〈法庭中的基督〉獲得羅馬大獎赴羅馬留學五年;回到法國後,他在巴黎美術學院擔任教授,創作〈摩西之死〉(1850)、〈奧賽羅〉(1858)等一系列作品,精確的構圖與細節的處理,受到好評。1863年五月巴黎舉行的官方沙龍展中,卡巴內爾的一幅裸女畫〈維納斯的誕生〉獲得極大成功。這幅畫取材自希臘神話中維納斯誕生自海中泡沫的故事,天空出現五位飛翔的天使,維納斯傾斜的髖部與迂迴的曲線,顯示安格爾對他的影響。畫一展出就達到空前的成功,不僅拿破崙三世隨即買下此畫,頒給畫家榮譽勳章,還讓他選入法蘭西學院院士。評論家也認為「畫中的維納斯,姿勢呈現巧妙的韻律感,愜意和高尚趣味的人體曲線,青春而富有生氣的胸脯與完美輪廓的臀部,總體感覺和諧而純淨。」卡巴內爾被稱為法蘭西學院派大師,他去世後,家族捐贈三十九幅油畫和塑像及私人文物給卡巴內爾故鄉蒙彼埃法伯美術館,今天該館已成為保存卡巴內爾藏品最完整的美術館。本書為其生涯與代表作品介紹,以各時期的畫家事蹟與作品圖版,欣賞其在法蘭西學院派羽翼下的優美繪畫語言。

吉羅代:前期浪漫主義畫家

融詩歌於繪畫,集文學與靈性以淺白的文字,輔以各時期代表作品圖版追溯前期浪漫主義畫家吉羅代之生平與時代特徵吉羅代(Anne-Louis de Roussy-Trioson Girodet, 1767-1824)是前期浪漫主義畫家,與同時期的畫家熱拉爾(Francois Pascas Gerard)、格羅(Antoine-Jean Gros)並列為新古典主義大師大衛(Jacques-Louis David)門下的三G之一而聞名。吉羅代出生於法國的蒙塔吉,十七歲進入大衛的畫室學畫,二十二歲就以油畫〈約瑟夫與其兄弟的故事〉獲得羅馬大獎,一舉成名。這一年,法國大革命爆發,吉羅代赴羅馬學習繪畫三年,期間繪製了〈沉睡的安狄米翁〉和〈西波克拉底拒絕阿爾塔薛西斯的禮物〉。1802年,〈為自由而陣亡的法國英雄〉在巴黎的沙龍展出。1806年,醫生提歐頌先生收養吉羅代,因此吉羅代將姓氏改為德.羅西—提歐頌.吉羅代。他畫過三幅提歐頌的肖像畫,也成為他著名的肖像畫代表作。1801年至1810年是吉羅代的十年黃金藝術創作期,〈為自由而陣亡的法國英雄〉、〈洪水〉、〈阿塔拉的下葬〉、〈開羅的暴動〉、〈裝扮成蘭妮的格羅小姐〉、〈伯爵夫人伯妮瓦〉、〈夏多布里昂〉等著名畫作皆是於此時期完成。他致力於結合文學與繪畫,引領後人用一種謹慎的、理解不同藝術形式的模式來解讀他的繪畫,以文字表達出來才可以讓觀者更能瞭解其繪畫的精細與靈敏。吉羅代於1824年底五十七歲去世,這一年他還為在法國大革命中扮演重要角色的卡特利諾(J. Cathelineau)、邦查姆(C. de Bonchamps)畫肖像。吉羅代雖然出自大衛門下,但他後來開創將文學、詩歌意境融入描繪自然與人物的繪畫中,作風與新世代浪漫主義一脈相通,因此被認為是前期浪漫主義先河。其名作〈沉睡的安狄米翁〉被公認是改變的開始,表現出神祕和靈魂感,與大衛的藝術概念相悖,吉羅代獨特才華在此畫中顯露無遺。他將畫中主題轉化令人意想不到的文學與視覺藝術靈性的結合,精心的構思,將不同類型的歷史畫提升到藝術史上罕見的細緻平台。本書為吉羅代的生涯與作品介紹,以淺白的文字,輔以各時期代表作品圖版,追溯這位前期浪漫主義畫家的生平與時代特徵。

巴克斯特:俄國芭蕾舞團首席插畫設計師

橫跨插畫、舞台設計、服裝設計領域身兼俄國芭蕾舞團首席設計師、《藝術世界》雜誌藝術總監巴克斯特之生平與作品介紹追溯其角色多樣而璀璨的設計生涯里昂.巴克斯特(Leon Bakst),著名俄國藝術家,創作橫跨戲劇、插畫、服裝設計等多個領域。他於1866年出生於白俄羅斯的格羅德諾,十七歲進入聖彼得堡藝術學院就讀。二十二歲開始從事兒童繪本插畫工作。二十四歲時認識畫家貝努瓦(Albert Benois),開始學習水彩畫。二十七歲到巴黎旅行,習作在巴黎展出,受到《費加洛》雜誌青睞,曾入法國學院派名師傑洛姆畫室上課,並入朱里安藝術學院。1898年為《藝術世界》雜誌作插畫,並任設計總監。1907年與編舞家弗金恩合作,設計聖彼得堡慈善舞會服裝,後來為魯賓斯坦設計《莎樂美》服裝,並為戴亞吉列夫籌措首齣在巴黎上演的俄國芭蕾舞劇,擔任首席服裝及舞台設計師。其後設計多齣舞劇的服裝,並舉行多次個展。1918年至1922年設計《幻想精品屋》、《阿拉丁神燈》、《睡美人》等舞台服裝。1923年受邀到美國設計舞台服裝,並舉辦個展。1924年十二月因病過世,葬於巴黎墓園,巴克斯特回顧展也隨之在巴黎及聖彼得堡舉辦。巴克斯特留下了許多優秀的肖像畫、書籍插畫、景觀繪畫作品,而他多彩活潑的風格在舞台設計的領域找到了最適切的發展空間。他的舞台及服裝設計注重歷史文化考究,展現奇特狂熱的幻想世界,也讓舞劇之美更加令人屏息。他將東方情調的服裝及古文明的輝煌帶入了時尚界,從早期在俄國設計《女伯爵之心》、《玩偶童話》兩齣舞劇時,他就在劇作扮演了強勢的主導角色,以無比的創造力驅動了其他舞者及編舞家的創作方向。身為《藝術世界》雜誌的藝術總監,巴克斯特的插畫風格著重於對背景的專注研究,在描繪古希臘、埃及的主題時,也會參考考古學的資料,以現代的簡約線條表達出精隨。這些書籍的插畫有的是以點描法繪製而成的,有些則是以剪影呈現,他們顯露出神祕的詩意情境,但同時也是傳統書籍插畫技法的延伸。本書為巴克斯特的生涯與作品介紹,以各時期的生平與時代描述,輔以當時期的代表作品圖版,以為這位對俄國藝術在西歐的推廣貢獻卓著而角色多樣的藝術家,進行其生涯與美學發展的詳盡追溯。

法國浪漫主義的旗手:傑利訶

十八至十九世紀間西方世界盛行的浪漫主義(Romanticism),在藝術中的主要特徵,一個是自然主義的,另一個是幻想主義。後者傾向充滿被稱為崇高的觀念,此種觀念起源於使人產生敬畏、恐怖和莊嚴的自然現象,是一種把對自然的同情的反應與歷史現實和客觀世界結合起來,從這種結合中引出探索內心世界的主題傾向。對浪漫主義藝術家的整體來說,這兩個方面導致一種帶有現實主義味道的革新的古典主義。西奧多.傑利訶(Theodore Gericault, 1791-1824)是法國十九世紀浪漫主義畫派的先驅者,他和路易.大衛是同時期的畫家。傑利訶生於浮翁,跟隨卡爾.維爾內(Carle Vernet, 1758-1836)、皮埃爾.蓋杭(Pierre Guerin, 1774-1833)學習繪畫。但是他不滿學院派的教義,逐漸把目光投向大膽以自己見解的繪畫表現。通過羅浮宮收藏的名畫,他對魯本斯作品感受深刻。接著於1817至1819年赴義大利研究,學習卡拉瓦喬與威尼斯畫家作品。歸國後發表巨作〈梅杜莎之筏〉油畫,引起極大的轟動,奠定了他在浪漫主義舵手的地位。1816年,法國遠航艦「梅杜莎號」從法國西南的陸許福出發航往法屬殖民地塞內加爾,由於任命了無能的艦長休—杜華.德.修馬瑞而在阿爾金岩石礁觸礁遇難,艦長見無法將原應搭救147人的救生筏拖曳至岸邊,便下令切斷纜繩,受難者被遺棄在一只木筏上,歷時十三天在海上漂流,因飢餓而互相殘殺,同類相食,最後僅十五人倖存,在第十三天早上,垂死的遇難者突然發現遠處一艘輪船駛過,他們掙扎起來對著那幾乎看不見的船影揮手呼喊,這就是〈梅杜莎之筏〉所描繪的情景。傑利訶創作此畫前,先研究了當時新聞報導的這個事件,按照遇難木筏另做一只,並訪問生還者,在收集素材時還去醫院畫下病人痛苦的面容。他依據真實情況構圖,描繪出一幅陰沉可怕、痛苦悲慘的圖景。傑利訶以高度的寫實技巧把各種姿態的人體刻畫得真實而富力度,足見他對解剖學的精通。畫面每個細節都添增這一悲劇的氣氛,從整體到細部表現得極其真實,使畫面蘊涵了驚心動魄的力量而產生共鳴。波特萊爾說道:「所謂浪漫主義既非主題的選擇,也非明確的真理,而是特有的感受方式。」一直以來被認為醜陋、令人恐懼的畫面,只要在其中保有其特有的感受性,就能夠稱為「美」,這就是浪漫主義的獨特美學。傑利訶喜歡創作巨幅作品,表現戲劇性效果,偏愛壯觀的場景與力量的表達。畫過拿破崙軍隊的場面,也到過英國特別進行對馬的描寫研究,畫了賽馬場賽馬的景物,曾計畫創作表現古羅馬歷史場景巨作,但因身患疾病沒有遂願。在1822年三度從馬上摔落受傷未癒,而於1824年三十三歲正當壯年時去世。 傑利訶擺脫了信奉古典主義的大衛派的統制,而開拓了十九世紀法國繪畫的新路。他的傑作〈梅杜莎之筏〉被公認為法國繪畫史上的轉折點,為古典官方藝術注入生命的活力,開創浪漫主義風格,給年輕世代畫家帶來新理想。

象徵主義代表畫家:塞根迪尼

19世紀義大利象徵主義代表畫家塞根迪尼之生涯與作品介紹探索其對孤獨的拒迎、對生命的探索、對死亡的冥思喬凡尼.塞根迪尼(Giovanni Segantini, 1858-1899)是十九世紀義大利畫家中,放射出最強烈光輝的一人。他出生在義大利,但是大半生的歲月卻在瑞士阿爾卑斯山高原小村渡過。塞根迪尼幼年失去雙親,在米蘭的異母姊家長大,幾乎不曾學過讀書寫字,幸而有機會進入米蘭的布雷拉學院,得到畫家格魯比齊(Vittore Grubicy)的慧眼鼓勵而發展繪畫才華。他既受孤獨之苦,內心也嚮往孤獨,因此逐漸遠離城市,搬到高山環繞的山谷中定居下來。1898年,他搬到海拔2700公尺高的地方,全心創作預備在巴黎萬國博覽會展出的〈大自然的三部曲—生命、自然、死亡〉,但次年即逝世於當地,得年41歲。在當年,塞根迪尼的人生和作品,就已被某種傳說所圍繞,並成為初期精神分析研究的對象。與佛洛伊德很親近的學生卡爾.亞伯拉罕(Karl Abraham)博士認為當一個人不斷思索死亡時,就如同被投注了自殺欲念,塞根迪尼顯然是因為這個原因而導致英年早逝。塞根迪尼雖然是受米勒(Millet)的影響而走上畫家之路,但他的作畫主題卻不只是感傷性的寫實主義(牧羊、羊群、農民的生活情景),他的畫風其實更接近巴比松畫派。他離群索自我修煉了相當高的學養,1891年以後,他閱讀了哲學家尼采、叔本華的著作,感到書中的悲觀主義碰觸了他內在深處的自我。尤其是叔本華的論述,使他相信輪迴說,於是開始向印度文學尋求靈感。他自1891到1897年創作了一系列關於「邪惡母親們的命運」的作品,選擇身為母親卻有邪淫作為的女性所受到命運的懲罰為主題,畫下在冰天雪地的廣袤空間中永遠的徬徨無依。塞根迪尼也發揮了極具獨創性的油畫創作技法,他運用分割式畫法,在純色打底上畫出白線造型,產生高明度色調。置身在終年不融的冰天雪地中進行風景寫生,必然也使他趨往最根源的自然主義。對塞根迪尼而言,法國詩人馬拉梅最感親近的蒼空,也是他的理想。在所有人類之上的高聳群山間,才能感到無人、無我的孤絕境界。他以三年的時間投入創作〈自然的三部曲〉,但在完成前死於山中小屋,這件三聯作也成為他最後的代表作,蘊含泛神論的遺書。本書為塞根迪尼之生涯與代表作品介紹,以生涯分期、美學風格、成就與定位的介紹,輔以各時期代表作品圖版,引領讀者認識其一生對孤獨的渴求、對生命的探索、對死亡的冥思。

文藝復興初期大畫家:安吉利科

文藝復興初期大畫家安吉利科作品與生涯介紹追溯其聖潔而優美的畫風,靜謐而虔誠的心靈佛拉.安吉利科(Fra Angelico, 1395/1400-1455)為義大利文藝復興初期的偉大畫家。他是一位僧侶,但是他的繪畫藝術卻具有世俗性的詩意情調,筆下的天使與聖母,充滿優美潔淨、溫文爾雅的風格,謙抑而不炫耀,使他的作品更加動人。安吉利科從小喜歡樹林、花和小鳥,二十歲時進入費耶左勒的聖明道修道院做僧侶,由於愛好繪畫,選擇畫師的工作,並經常寫經文,附上插圖裝飾,特別是畫了很多天使圖。後來轉入翡冷翠的聖馬可修道院製作壁畫、祭壇畫。其後受羅馬教皇廳邀請為梵諦岡宮殿製作壁畫聯作。1450年受任命出任聖明道修道院院長。1455年逝於羅馬。安吉利科是喬托樣式的發揚者。他在翡冷翠的聖馬可修道院創作的溼壁畫,是他的最美麗作品,在每一位修道士房間裡,和每一條走廊的盡頭處都畫上一幅神聖宗教故事的場面,〈天使報喜圖〉就是其中一個房間壁畫,簡樸明亮色彩中顯出美麗。傳說他拿筆作畫前,必頌唱祈禱歌,他是藉由神的恩寵自然地驅動畫筆。由於他在宗教主題繪畫的高超造詣,1982年羅馬教皇約翰.保祿二世以追諡殉教者和偉大教徒稱號,將安吉利科列敘為相當於準聖人的福人。他是最早以人的視點來描繪《聖經》世界景物的畫家。例如他所畫的天使,不是飛翔在雲端,而是以地上為舞台,進入人間土地,風格趨於生活的寫實,接近人本的思想,揭開了文藝復興的序幕。他的許多幅〈天使報喜圖〉、〈聖母加冕圖〉等代表作,都有如溫柔的抒情詩,顯示文藝復興初期思想自由的一種表現。本書以逾百幅圖版貫串生涯各時期介紹,引領人追溯其聖潔而優美的畫風,靜謐而虔誠的心靈。

世界名畫家全集:藤田嗣治

在二十世紀初葉至第二次世界大戰之間,活躍在國際美術中心巴黎的一群藝術家,被總括為巴黎畫派(Ecole de Paris)。此時也正是兩次世界大戰期間,美術思潮出現達達、超現實主義和抽象藝術等趨勢之外,追求具象世界表現的藝術家,多是來自外國的異鄉人,包括畢卡索、米羅、莫迪利亞尼、梵鄧肯、巴斯金.史丁和藤田嗣治,當時知名藝評家安德烈.華諾(Andre Warnod)將他們稱為巴黎畫派,他們並沒有共同美學主張,而是超脫傳統藝術,追求個人自我的造型表現而建立獨特風格。巴黎畫派代表畫家之一-藤田嗣治(Tsuguharu Leonard Foujita)是日本畫家中,最早在巴黎畫壇成名的一位。他與莫迪利亞尼、巴斯金.史丁等二十世紀初葉活躍於巴黎的畫家同樣以創造獨特畫風而受人矚目。藤田嗣治1886年(明治19年)生於東京,為一高級軍醫的兒子。在東京美術學校的黑田清輝教室畢業後,於1913年到達巴黎,認識莫迪利亞尼、史丁、畢卡索等畫家。1919年他的六幅畫入選秋季沙龍。1920年再度以六幅油畫入選秋季沙龍,他以乳白色肌理的畫面採取細墨線條描繪輪廓的女性裸體畫,獲得批評家激賞而嶄露頭角。尤其是藤田嗣治以巴黎著名模特兒綺琪為題所畫〈法式淡底印花布上的女人臥像〉,在潔淨單純白色中,描繪出女性肌體美,令人聯想到浮世繪特色。他把日本傳統與巴黎現代主義融合成獨自風格,得到高度評價,使他奠定了世界級畫家的名聲。第二次世界大戰期間,藤田嗣治返回日本,受日本軍方委託描繪戰爭實景繪畫〈阿圖島最後戰役〉、〈新加坡的亡落〉等,這批在戰時廣為流傳的宣傳畫作原畫,在日本投降前被美國政府取得,戰後才歸還日本,收藏在東京國立近代美術館。當時美軍也找到藤田嗣治,此舉使他被誤為敵軍叛徒,他因此了解到自己不見容於日本,於是透過美國軍方申請簽證離開祖國,於1949年3月前往美國。但他在紐約短暫停留之後,最終決定回到巴黎,於1950年移居巴黎,並在五年後取得法國籍,歸化法國。他體認到畫家應置身於世界上偶然事件之外,追尋堅決的和平以及真實之美,藤田嗣治以此意念終結戰時「現實取決作品」的方法,並藉此宣告來與過去和外界對他作品的評價切割,這儼然成就了他的理想世界。他在途經紐約赴法而旅居紐約時期,創作了〈咖啡館〉、〈美麗的西班牙女子〉等名畫,以獨坐室內空間的女性肖像為主題,背景出現室外景物,顯示他思念巴黎生活並走向大眾化繪畫題材的趨勢。藤田嗣治晚年成為基督教徒,受洗名為李奧納多.藤田嗣治,持續旺盛的創作活動,傾全力製作在法國東北部香檳省的首府蘭斯(Reims)的藤田嗣治小教堂設計與壁畫繪畫工作。晚年他在巴黎郊外的維耶勒巴克,精心設計自己理想的畫室。1968年他長眠於這個鄉村教會墓地。藤田嗣治度過充滿曲折波瀾的一生,在藝術創作上的評價直到去世後才真正受到正面的肯定。他的繪畫題材早期以生活周圍的器物、動物、女性肖像和兒童故事為主,晚年畫了很多群像和宗教題材作品。技法上他開發的乳白色肌理上,描繪柔和強韌的線條造型,建立了獨特繪畫風格,而成為巴黎畫派代表畫家。

矯飾主義繪畫奇葩:帕米賈尼諾

十六世紀義大利矯飾主義帕米賈尼諾(Parmigianino)生涯與代表作品介紹探索其承文藝復興大師之先,而以矯飾化作風開創新局的獨特美學歐洲文藝復興美術發展到16世紀初葉,出現了盛極而衰的徵兆,正在此時,於一群年輕藝術家中興起「矯飾主義」的流派。此派藝術家探索掌握自己心目中崇拜的大師繪畫風格,所以也被稱為「風格主義」。由於在技法上注重對文藝復興大師的模仿,從而顯得矯揉並過分富於裝飾性的處理。這個流派是在1520年代最早出現在羅馬和翡冷翠,到16世紀後半葉蔓延整個義大利而影響到歐洲其他地區的藝術發展。帕米賈尼諾(Parmigianino, 1503-1540)是北義大利矯飾派(Emilian Mannerist School)的先鋒藝術家,拉斐爾的風格對他影響深刻,另一位托斯卡尼的矯飾主義畫家貝卡傅彌(Beccafumi)也帶給他某些程度上的啟發,當時流通於義大利的德國木刻版畫也是他汲取靈感的範本。帕米賈尼諾1504年出生於義大利帕馬,十四歲時從事版畫和繪畫工作。1525至27年間,他在羅馬研究拉斐爾和米開朗基羅的作品,與翡冷翠畫家羅索(Rosso Fiorentino)有所往來。現藏於烏菲茲美術館的〈聖母與聖人〉顯示出他如何受上述人物的影響:充斥著古羅馬遺跡的背景,看起來不再令人感到親切熟悉,而是像巫術般地散發出詭譎的氛圍;具雕塑感的人物,其律動不再是甜美優雅,而是像蛇形般拉長扭曲。畫面有股不安的氛圍,在日落陽光的折射下略顯憂鬱。1540年帕米賈尼諾病逝,年僅三十七歲。在壁畫之外,他遺留的代表作有〈長頸聖母〉、〈削弓的丘比特〉、〈年輕女子肖像〉、〈聖母與先知匝加利亞〉等。帕米賈尼諾直到死前都未完成〈長頸聖母〉,這件作品以及〈年輕女子肖像〉等都是矯飾主義的重要代表作,也是帕米賈尼諾繪畫事業集大成之作,為了追求極致的美,各種華貴的裝飾與造形都成為畫家實驗的材料。繪畫成為一種誇飾與精密計算下的知識產物,背離早期宗教性的、較為即興的繪畫之路,發展出一種獨特的典雅美。從這些繪畫中,可以看到拉斐爾的後繼者,如何在大師們造就的境界中,再發揮自己的個性,力圖走出一條矯飾主義的道路。

法國象徵主義雕塑畫家:麥約

法國象徵主義雕塑畫家麥約(Aristide Maillol)以雕塑禮讚生命、以畫作彩繪人生的藝術生涯追溯生涯與時代的各階段描述,各時期代表作品圖版呈現其雕塑與繪畫之間的美學共通性與個別表現生於地中海沿岸一個漁港班紐斯的麥約(Aristide Maillol, 1861-1944),學生時代立志做畫家,到巴黎進入裝飾藝術學院,又考上巴黎高等藝術學院,求教於傑洛姆(Gerome)、卡巴內爾(Cabanel)門下,受畫家高更與德尼(Maurice Denis)的影響甚深。1887年他回到故鄉專心製作掛毯畫,期間結識了許多納比派畫家。1891年的〈手持陽傘的女人〉是標準的印象派題材作品,但是畫中的造型帶有裝飾的簡化概念,就隱含納比派的內涵。1899年他患了眼疾,無法製作細緻的掛毯畫,開始專心從事雕刻與繪畫。1905年其大型雕塑作品〈地中海〉(裸婦坐像)參加巴黎的秋季沙龍,獲得極高讚譽。麥約認為一位雕塑家所塑成的某種形態,就是雕塑家自我思想精神的外現,他以這種創作觀點加以理想化的雕塑作品,在古典的安定與靜謐豐滿感覺的表現上至為突出。這一點使麥約的作品在現代雕刻史上佔有重要地位。現代雕刻家亨利.摩爾曾說:「哥德式以來,歐洲的雕刻太偏於表面的雕琢,而未賦予『形』特別意識。麥約的雕刻雖不是自然的變形,但在形的思考上,他的確是新雕刻的啟蒙者。」麥約在「形」的創造上,係採取簡明的表現技巧與單純的形式設計做為創作骨幹,去表達一種廣泛的形而上概念。剖視麥約的作品,可以在其純化了的女性胴體上,感受到它所象徵的意義。他那以精神為主的軀體造形,表面充滿生命的微粒子,肢體貫穿著生命的激流。不是僅僅浮光掠影的塑造出表面的突兀與空泛的光影和質地的感覺而已。麥約是一位徹頭徹尾的象徵主義藝術家。麥約以華麗的女性裸體雕像著稱,直到年近四十才認為自己稱得上一位畫家。本書追溯麥約的生涯畫作,附以其代表作品圖版,為其以作品禮讚生命的藝術觀進行完整剖示。

超現實攝影第三代大師:拉夏培爾

超現實攝影第三代大師大衛‧拉夏培爾生涯與代表作品介紹 追溯其融合並重塑當代消費社會、享樂主義、物慾文明、時尚風潮 而自成一格的炫目攝影生涯發展 大衛.拉夏培爾(David LaChapelle)為自己塑造的神聖藝術殿堂,透過安迪沃荷的普普三稜鏡,投射出了一幅幅五彩絢爛的攝影圖像。當代縱慾的、肉體的、消費文化的美麗與荒謬,一同在他的創作中被極端化。但現實生活中的拉夏培爾卻不是位拜金主義者,他不眷戀豪宅、名車,而是將所有經由攝影賺到的錢,全數再投入攝影創作中。他藉由工作獲得樂趣,所以攝影作品也顯得玩興十足。 拉夏培爾1963年出生於美國康乃狄克州,青少年時期移居紐約,第一份工作是在安迪沃荷發行的《Interview》雜誌擔任攝影師,那時他才十八歲。他的攝影作品以明亮的色彩風格著稱,佐以幽默、隱喻和性的因素,這些華麗炫目的相片反映了一個享樂主義、慾望橫流且物質豐饒的社會,充滿著各種膚色的知名音樂人、演員、運動員和模特兒,大眾傳媒會感興趣的對象全在這裡,對很多人來說,他們是當代社會的英雄,也是美國夢想和慾望機器的產物。拉夏培爾用這些經過安排的肖像,向他的普普藝術偶像安迪.沃荷致意。他剝下媒體和藝術史上經典人物的面具,予以重塑,並在作品中以更複雜、隱晦的方式來深入,每件作品都有故事、概念及主軸。 安迪沃荷的名言:「每個人都有機會成名十五分鐘。」拉夏培爾的作品看似像「後安迪沃荷」時代必然的發展結果,呈現了今日任何人都可能一夜之間成為熱門「經典」的社會現象。「究竟這是商業,還是藝術的疑問」在觀看他的作品時常出現,呈顯當代藝術、時尚與流行文化之間的界線愈漸模糊的趨勢。本書以生涯分期介紹與各時期的代表作品圖版,為這位融合當代消費社會、享樂主義、物慾文明、時尚風潮於一身,而能在重塑中自成一格的攝影家,提供迄今為止最完整的中文介紹。

達達超現實攝影畫家:曼雷

啟發達達運動、超現實主義,集攝影、繪畫、雕刻、導演、詩人於一身,美國現代主義時期藝術家曼.雷(Man Ray)之首本完整中文介紹,追溯其各階段生涯及代表作品,呈現其全方位之藝術表現。曼.雷(Man Ray, 1890-1976)是二十世紀最具影響力,且最全方位的藝術家之一。畫家、攝影家、雕刻家、編輯人、導演、詩人、作家,都是他的身分。其創作涵蓋攝影、繪畫、文學、電影、多媒材等領域,其中又以攝影作品最為人稱道,他挑戰並擴張攝影的本質,使用中途曝光(Solarization)、實物投影法(Rayograph)等暗房技巧與實驗手法,讓攝影成為一種藝術表達形式,廣泛地影響了二十世紀後的藝術創作。曼雷的本名為艾曼紐.雷汀斯基(Emmanuel Radnitsky),從年輕時代就捨棄本名,而使用Man(人)Ray(光線)為名字--亦有「男人.光芒」之意,表明自己未來是個發出光芒的男人,而其藝術作品正是不斷運用光線來表現。這位自稱是「另一位李奧納多.達文西」的布魯克林少年,期望自己也是一位萬能者。曼雷早期作品以繪畫為主,後來才轉向攝影。而他先後與多位女人的交往,與他的藝術生命也有關聯。他曾說他在創作油畫〈天文台的時間-情人〉的時期,正是與李.米樂共度美好時光之際,他在擁抱著愛情時,一邊思考構圖一幅巨畫,於是在床頭牆壁上,掛著寬250公分的畫布,每天早上睡醒時,立即將想像的構圖描繪出來,經過持續二年(1932-34)的修改終於完成這幅油畫。巨大的紅唇似有生命之物漂游在雲端,地平線左方遙遠森林中的天文台兩座圓頂,彷彿是兩個乳房,此畫構圖是他當時每天走過盧森堡公園得到的印象,揉合了他所喜愛的情人所創造出來的美麗意象。這幅畫作曼雷首次個展發表,被評為帶有色情之作。後來在倫敦超現實主義國際展掛在重要位置,一年後在紐約現代美術館「達達、超現實主義、幻想藝術展」以主視覺作品陳列,展期中為海倫娜.魯賓斯坦因購藏,並被用為她在紐約五號街化妝品店口紅新產品廣告圖像。曼雷的一生在畫室與暗房來去繁忙,肖像攝影是他生活之糧,繪畫藝術則是他樂在創作的寄託。誠如他的名言:「我畫無法被拍攝的東西,拍攝我所不想畫的」,他的興趣不在繪畫或攝影本身,而是在創意的研發。本書追溯其在生涯各時期的發展代表作品,以深入淺出的文字與彩色圖版,呈現其全方位的藝術生涯。

威尼斯畫派最後大師:丁托列托

威尼斯畫派最後大師──丁托列托的生涯與代表作品介紹引領讀者體會其畫作的雄偉氣勢、細膩描繪,及其對其後畫家的影響丁托列托(Tintoretto, 1518-1594)在美術史被公認為文藝復興時代威尼斯畫派最後的大師。他一生極少離開自己出生的城市威尼斯,用自己的畫筆裝飾了這個城市的宮殿和寺院。17歲時進入提香門下習畫的丁托列托,初期作品明顯受到提香的影響。後來,威尼斯畫派的傳統不能滿足他的表現,他開始對米開朗基羅的風格產生興趣。他在畫室裡的牆壁寫上座右銘:「提香的色彩與米開朗基羅的造形」,並開始深入研究解剖學與遠近法。30歲時所作的〈奴隸的奇蹟〉,使丁托列托躋身威尼斯第一流畫家的行列。畫中描繪聖經傳說聖馬可顯靈,拯救了將被迫害死的奴隸信徒,丁托列托處理人物充滿運動感,並畫出獨特光影效果,使畫面富有神秘的空間感。完成此畫後,他接著為威尼斯許多教堂創作大量祭壇畫。其中〈最後的晚餐〉描繪在半明半暗的地下室裡,聖徒們分散在餐桌後面的情景,畫家強調了他們無拘無束的姿態,背向觀眾,半躺半臥在椅子上。他在此畫中提出了自己的肖像學,把聖經上的故事設想成與真人的生活場面一樣,並表達了憂慮和驚恐的情緒,成為他大多數作品的特徵。丁托列托的另一條創作線,是為威尼斯共和國政府大廈裡的建築所作大型的具有世俗特點的裝飾油畫。這類作品包括〈扎拉之戰〉、〈天堂〉等。〈扎拉之戰〉描繪戰爭畫,故事悲壯動人,情節細膩,寫實手法表達,色彩鮮明。〈天堂〉則是一幅畫在大會議廳的巨畫,畫面有1350平方公尺,畫出數百個人物,依遠近法縮小,千姿百態,令人驚嘆。丁托列托的繪畫精於解剖學和遠近法運用,擅於表現許多群眾的場面,形體激動的姿勢,構圖角度運用大膽的縮畫法。畫面均採斜面橫切的光線,以及利用逆光的表現,配合明暗色調巧妙完成複雜構圖,深具立體感,表現出威尼斯畫派從未有的戲劇性的、幻想的運動感。本書透過其生涯與代表作品介紹,引領讀者體會丁托列托氣勢雄偉的畫作,及其的對後來的畫家所產生的影響。

英國現代寫實繪畫大師:弗洛伊德

英國現代寫實繪畫大師、生前即以破紀錄高價賣出畫作的畫家──盧西安.弗洛伊德,第一本在台出版的中文傳記與作品介紹各時期生涯介紹+百餘幅畫作,呈現弗洛伊德洞悉人心的繪畫發展盧西安.弗洛伊德(Lucian Freud, 1922 ~ 2011)是從20世紀跨越21世紀最傑出的肖像畫家、深富影響力的寫實繪畫大師,也是在生前即以破紀錄高價格賣出繪畫作品的畫家。他的銳利視覺形象,表露了人的內在性格,強韌筆觸、不安的色彩與構圖,揭發了主題的內心變位和他自身的心理騷動。他的繪畫作品是純自傳體式的,正如他自己所說:「我的畫作是自傳性的,它們就像是我的日記。」弗洛伊德1922年12月出生於柏林,其母露絲.布蘭琪為穀商之女,父親恩斯特.弗洛伊德是學習維也納分離派風格的建築師,祖父為世界著名的心理分析大師席格蒙.弗洛伊德(Sigmund Freud)。他從小喜愛繪畫,小時候祖父弗洛伊德曾送給他布魯格爾的畫冊。弗洛伊德的繪畫主題,多圍繞在他所熟悉的人事物上,習慣以強烈的分析眼光和心理學式的研判來加以探索,講求正確的原則。1950年中期以後,他對細緻寫實的描繪失去耐性,轉為運用大筆塗刷,厚重顏料,並以站立方式作畫,方便從多角度觀察捕捉被畫者的形態,創造出肉體與心理張力存在的狀況。一幅畫中,顏色種類很少,但畫面充滿豐富變化,讓觀者感受到的不僅是繪畫技巧,更有深刻的人性、個體性和人類脆弱的表白。本書為第一本在台灣出版的弗洛伊德中文傳記,除生涯各時期的介紹外,另附有百餘幅弗洛伊德的彩色作品圖版,為了解這位英國現代寫實大師獨特繪畫藝術的完整紀錄。

現代景觀雕塑大師:野口勇

集現代雕塑、景觀設計、舞台設計、家飾設計於一身的二十世紀雕塑大師野口勇,首本完整的中文生涯與作品介紹,追蹤其跨足,多種媒材、多種領域、不同文化背景,而鑄造其獨特魅力的全方位發展。野口勇(Isamu Noguchi 1904-1988)是二十世紀雕塑大師、卓越的景觀設計家,並跨足公共藝術、舞台設計、家具及燈飾等領域,被《紐約時報》譽為「全方位的多產雕刻家」。他的創作生涯跨足亞洲、美國、歐洲的文化背景,透過石材、鋼鐵、木材等諸多材質應用方式,獨特的演繹手法,將東方工藝的審美觀與西方現代藝術理念揉合成為三度空間作品,贏得舉世的矚目。野口勇的父親為日本詩人,母親是帶有蘇格蘭血統的美國英語女教師。他在日本度過大部分的童年時光,十三歲時取得美國公民權。1922年他進入紐約哥倫比亞大學醫學系。這個城市啟發了他對雕塑的熱情,兩年後他離開學校,專注於抽象雕刻創作。隨後拜羅馬尼亞雕刻家布朗庫西為師,從此邁入雕刻世界的大門。二○至三○年代,野口勇以雕刻塑像謀生,並為舞蹈家瑪莎.葛蘭姆(Martha Graham)設計了二十個舞劇的舞台裝飾。他也前往中國與日本,在北京跟隨齊白石學水墨畫和中國園林建築心法,並接觸到日本禪宗庭園的風格思想。第二次世界大戰爆發後,由於他一半的日本血統身分,曾被誘入收容所七個月。從收容所出來後,他決心不再為藝術以外的事物分神。此時他創作一系列名為〈月景〉的從內部發出光芒的光之雕刻,象徵他在生命黑暗期中迎向光明願景的寓意。五○年代,一次旅行途中,他發現了岐阜縣當地的和紙燈籠,他將紙型加以設計,並裝上電燈泡,成為古意新創的半透明物件,後來設計成量產的「光」燈系列作品,大受歡迎。六○年代之後,野口勇在國際藝術界建立起名聲與掌聲:1962年獲選進入美國藝術文學院;1971年獲選為美國藝術與科學院士;1986年代表美國參加威尼斯雙年展;1987年榮獲美國國家藝術獎;1988年榮獲紐約雕塑中心的終身成就獎,這一年他在紐約去世,享年八十四歲。野口勇介入不同藝術領域及設計範疇,把最小的東西,擴展到都市空間的運用,創造出優雅又堅定的永恆圖象,被公認為二十世紀最重要藝術家之一。本書為其生涯與作品介紹,以淺顯的文字與彩色作品圖版,追蹤這位全方位藝術家的美學發展與獨特魅力。

畢德麥亞代表畫家:華德米勒

十九世紀維也納畢德麥亞代表畫家──華德米勒之生涯與作品介紹在彩色圖文中,追溯其兼具優雅與日常、浪漫與親和的細膩畫風斐迪南.喬治.華德米勒(Ferdinand Georg Waldmller, 1793-1865)是維也納畢德麥亞風格的代表畫家。他的畫筆簡素明快,作品顯出優雅氣質,在肖像、風景、靜物畫和風俗畫方面留下卓越作品。畢德麥亞為1815年至1848年之間的時代名稱,同時也成為此時期德國奧地利藝術風格代稱。華德米勒1793年出生維也納近郊,1807年師事藝術學院擅長花卉繪畫的畫家辛特勒。1809-1810年他的肖像人物畫連續獲得首獎。其後得到劇場畫家的工作,1825年首次赴義大利旅行作畫。從義大利回來之後,他的畫藝更為熟練。1830年旅行巴黎使他獲得國際聲譽。但是在另一方面,他與維也納藝術學院的傳統教學理念相違。華德米勒於1829 ~ 1846年擔任維也納藝術學院教授,他在著述中批判學院主義固陋的形式主義以及拘束守舊的作風,主張自然寫生的新教學計畫。在對抗學院古典主義而興起的浪漫主義運動中,華德米勒傾向浪漫主義的自然描寫。藝術中的浪漫主義,始於1750年左右,持續至19世紀末葉。在德國奧地利,自然風景畫向來受到忽略。根據藝術學院的繪畫觀,歷史畫為最高的位階。然而就如當時畫家卡魯斯指出歷史畫以風景為背景,風景畫亦可將人物入畫,因此兩者之間應具有同等地位,風景畫是純粹樣式與真正表現體,而且是尚待發展的藝術,甚至較歷史畫有更高位階。浪漫主義的主要特徵是自然的神秘性,這種觀念起源於使人產生敬畏、莊嚴的自然現象。西方世界的浪漫主義是一個複雜的現象。在奧地利,維也納會議(1815)使維也納成了時髦的國際中心,此時描繪自然風景的細密畫,也在奧地利由華德米勒和達芬格爾(M.M.Maffinger, 1790-1849)倡導而表現出色,風景畫藝術由於與樸素生動的寫實主義相接觸,在奧地利發展得特別成功。華德米勒與當時的畫家如卡魯斯等浪漫主義者的創作,同樣地是藉由對大自然的凝視,發現隱藏在大自然中的神性,藉此提昇自己。他的風俗畫選擇日常生活觀察的主題,攝影般的細緻寫實,描繪出市民生活的喜悅與幸福,人物群像栩栩如生。他的〈母親肖像〉、〈葡萄架上〉等主要作品在維也納為維多利亞女王的夫君阿伯特收藏,現藏於奧地利畫廊。華德米勒的繪畫,最能反映畢德麥亞時期藝術品所散發的平易近人的親和力。

藍騎士代表畫家:馬爾克

以〈藍色的馬〉、〈藍色馬之塔〉召喚時代之精神性的畫作聞名20世紀初的德國藍騎士代表畫家馬爾克,首部完整的生涯與代表作品中文介紹,引人深入馬爾克獨特的畫中世界及其時代背景。弗朗茲.馬爾克(Franz Marc, 1880-1916)為德國藍騎士(Blaue Reiter)團體代表畫家,1880年生於慕尼黑,1900年秋天進入慕尼黑藝術學院就讀。他的早期作品並不起眼,1903年,他踏上巴黎之行,也開始質疑繪畫的傳統取向。就在此時,形成他作品之重點主題出現了。馬爾克對於動物的描繪特別感興趣,因為他在牠們身上看到自然無邪和純潔的化身。他對動物的觀點是顯而易見的,1909年畫成的〈黃昏的鹿〉便是一例,棕色調有他早期作品的影子,但明顯的痕跡卻是印象派的影響。作於1911年的〈雪中的鹿〉,用的是同一主題,但風格卻相當不同:冬景裡深藍和綠色的輪廓線是青年風格的迴響。他以一種與構圖含義及心理效果相呼應的方式使用純粹亮麗的顏色。自此他的畫逐漸成為他探尋自然和生命融合為一體之原則的鑿鑿見證。1911年馬爾克與康丁斯基在慕尼黑一起組成「藍騎士」團體,共同編輯《藍騎士年鑑》。這本刊物呈現每位藝術家作品自己的表達元素,及各自不同的內在聲音。1914年他開始實驗抽象畫,這一年爆發第一次世界大戰,馬爾克志願投效軍旅,在1916年3月4日戰死沙場,年僅36歲。〈藍色的馬〉是馬爾克最著名的作品之一,具有獨特的象徵力。畫中小馬四肢仍瘦長而笨拙,頭偏向一邊站立著,如同陷入沉思中。在馬爾克的心中,這匹馬的獨特表達性,並不只是來自其「精神性」色彩,還來自其造形。哀愁而低垂的頭傳達出了一隻馬有人類思想與情感的有知覺動物之形象。馬爾克的思想結合了對於現代文明的評論性看法,以及意圖恢復精神與物質之間失去的和諧的一種浪漫的渴望。本書介紹馬爾克的生平,並收錄畫家簡短創作生涯中的代表作品,引領讀者深入馬爾克獨特的畫中世界及其時代背景。

美國著名大眾畫家:洛克威爾

「世界名畫家全集」第一○五本推出以插畫著名而獲得重新定位的大畫家諾曼.洛克威爾(Norman Rockwell)。這是一本以繪畫見證美國歷史與社會生活的書,也是一個偉大畫家對生命的紀錄,以及對人文深刻關懷的畫集。 洛克威爾誕生於1894年的美國紐約,從小喜愛繪畫的他,很早就開始了他的繪畫生涯。十八歲就已經在《男孩生活》(Boy’s Life)擔任藝術主編,描繪了無數膾炙人口的童子軍圖像;二十二歲開始為當時最受歡迎的雜誌《星期六晚間郵報》繪製封面插圖,之後毫無間斷的畫了四十七年,共刊載了三百二十二張封面,成為美國最為人所熟知大眾畫家;四十八歲的他,更達到了人生的藝術顛峰,繪製了「四大自由」系列繪畫,分別是〈言論自由〉、〈宗教自由〉、〈免於匱乏的自由〉、〈免於恐懼的自由〉,傳神的表達出美國立國最初的理想。 洛克威爾的畫包含了美國所有的階層,上自總統、議員,下自販夫走卒,並涵蓋了各式各樣的繪畫題材——家庭生活、童軍精神、公司廣告、運動健身、城市景致、戰爭英雄、各行各業、聖誕節慶等都是他筆下所描繪的主題。除了描繪日常即景之外,洛克威爾也記錄了美國二十世紀的重大事件—二次世界大戰、總統的當選與更替、著名的種族問題、人類第一次登入月球等。洛克威爾的一生跨越了美國史上最多變化的時代,而他的畫不僅寫實的記錄了當時美國人民的生活,也傳達了人們的心聲,即追求自由、民主、平等、博愛的精神。 本書精選洛克威爾最膾炙人口的兩百多幅精彩油畫,栩栩如生的寫實插畫名作,加上作者生動的引導與解說,讓讀者宛如走入時光隧道,重返二十世紀的美國社會生活。

浪漫主義風景畫大師:菲特烈

「世界名畫家全集」推向德國浪漫主義的高峰探索菲特烈沉鬱敏感的性格、空靈孤寂的繪畫風格和從中結晶而成的浪漫主義繪畫藝術十九世紀初,當浪漫主義由文學蔓延至音樂、繪畫和建築,以主觀感受和叛逆精神衝破古典風格的中規中矩時,來自德國小海港的菲特烈正在大學美術系摸索自己的藝術方向。在浪漫主義的洗禮下,菲特烈逐漸憑著對風景的敏銳感受力,用畫筆引出眼前所見各種景色--森林、山巒、海岸與雪地--所召喚的情感,描下一幅幅孤寂、靜謐、充滿冥思意象的風景畫。本書以菲特烈的浪漫派出身為始,追溯畫家如何在個人氣質的引導下,開闢出具空靈風格的繪畫語言,而成為德國最主要的浪漫派風景畫家。其充滿氣氛的畫作,不僅對應著畫家獨特的心理風景,更映證了歌德為浪漫主義揭竿時所言:「感情勝於一切!」