-

排序

- 圖片

- 條列

槍與玫瑰:424 刺蔣案的民主鬥士黃晴美

424刺蔣案背後的堅強女性黃晴美: 她是台灣永遠的勇者,如玫瑰般優雅芳香, 永遠矗立在我們心中 發生於1970年的424刺蔣事件,是台灣人民對外來統治集團權力核心的直接反擊。從紐約市傳出的這一聲槍響,給長期受壓迫的台灣人民帶來了莫大的鼓舞,台灣獨立建國運動的動量從此加速增長。 參與刺蔣事件的四位志士中,賴文雄與黃晴美已分別於2012及2018年過世。有關424事件的經過,只能從報章雜誌讀到一些相關人士發表的片段回憶。在424刺蔣案53週年的此刻,與黃晴美女士深交的吳清桂女士,寫下這本關於黃晴美女士一生的故事,讓台灣人得以從另一個視角,更深刻認識這位實際推動台灣民主人權運動的鬥士。 黃晴美女士一生獨立自主,堅強勇敢,為人所不敢為。她是424刺蔣案唯一的女性。她在留學美國時參與了1970年4月24日紐約Plaza Hotel旋轉門的「那一槍」驚動世界,撼動台灣國民黨政權,鬆動白色恐怖戒嚴體制,潛移默化「台灣人」作為共同體的集體意識,改變了台灣人的命運,也因此而被列為黑名單,30年不曾踏進自己的家鄉。 424那把「革命之槍」曾經在她嬌小的身軀瀏覽過,空前絕後的「那一槍」出師未捷,卻讓獨裁者僥倖逃過,但,就是「那一槍」,改變了台灣人的命運,也改變了她的一生。 謹以本書向這位偉大的革命女英雄致敬, 請台灣人一定要記得:黃晴美!! 黃晴美女士是不平凡的女性,在男人們因害怕而遠離政治時,她卻主動參與了驚天動地的革命行動。當她的兄長黃文雄及夫婿鄭自才相繼因此案而被迫逃亡時,她扮演了重要的後繼補給及精神支助,成了他們最堅強的後盾力量。夫婿被引渡的官司中,她奮戰不懈,全力救援,獨力撫養兒女長大。 黃晴美女士的一生因為黑名單長年流亡於瑞典,在她後半生的浪跡生命,和台灣幾乎是脫節的,但卻心繫台灣。勇敢的她,在黑名單尚未完全解除前,她默默偕夫婿突破黑名單成功回到近30年不曾踏過的家門。 台灣近代史上也因為黃晴美女士不在台灣而沒被看到。2018年她在瑞典悄悄的遠離了我們,在她短暫的生命中,為我們樹立了女性最美好的典範。回首她的生命軌跡,步步都是當代女性的先行者。正因此,《槍與玫瑰》就是要為她在台灣近代史上留下她應有的歴史定位。 本書特色 1.424刺蔣案唯一女性。 2.全球少見「前妻為前前妻寫的傳記」! 3.透過黃晴美女士的傳記,再次建構台灣女性對台灣民主人權運動莫大的貢獻。 4.為黃晴美女士找到她該有的歴史定位。 5.推展台灣民主人權運動深化人權教育,並倡議難民法制之建立。 6.海外台獨運動參與者和其家人。

【電子書】槍與玫瑰:424刺蔣案的民主鬥士黃晴美

424刺蔣案背後的堅強女性黃晴美: 她是台灣永遠的勇者,如玫瑰般優雅芳香, 永遠矗立在我們心中 發生於1970年的424刺蔣事件,是台灣人民對外來統治集團權力核心的直接反擊。從紐約市傳出的這一聲槍響,給長期受壓迫的台灣人民帶來了莫大的鼓舞,台灣獨立建國運動的動量從此加速增長。 參與刺蔣事件的四位志士中,賴文雄與黃晴美已分別於2012及2018年過世。有關424事件的經過,只能從報章雜誌讀到一些相關人士發表的片段回憶。在424刺蔣案53週年的此刻,與黃晴美女士深交的吳清桂女士,寫下這本關於黃晴美女士一生的故事,讓台灣人得以從另一個視角,更深刻認識這位實際推動台灣民主人權運動的鬥士。 黃晴美女士一生獨立自主,堅強勇敢,為人所不敢為。她是424刺蔣案唯一的女性。她在留學美國時參與了1970年4月24日紐約Plaza Hotel旋轉門的「那一槍」驚動世界,撼動台灣國民黨政權,鬆動白色恐怖戒嚴體制,潛移默化「台灣人」作為共同體的集體意識,改變了台灣人的命運,也因此而被列為黑名單,30年不曾踏進自己的家鄉。 424那把「革命之槍」曾經在她嬌小的身軀瀏覽過,空前絕後的「那一槍」出師未捷,卻讓獨裁者僥倖逃過,但,就是「那一槍」,改變了台灣人的命運,也改變了她的一生。 謹以本書向這位偉大的革命女英雄致敬, 請台灣人一定要記得:黃晴美!! 黃晴美女士是不平凡的女性,在男人們因害怕而遠離政治時,她卻主動參與了驚天動地的革命行動。當她的兄長黃文雄及夫婿鄭自才相繼因此案而被迫逃亡時,她扮演了重要的後繼補給及精神支助,成了他們最堅強的後盾力量。夫婿被引渡的官司中,她奮戰不懈,全力救援,獨力撫養兒女長大。 黃晴美女士的一生因為黑名單長年流亡於瑞典,在她後半生的浪跡生命,和台灣幾乎是脫節的,但卻心繫台灣。勇敢的她,在黑名單尚未完全解除前,她默默偕夫婿突破黑名單成功回到近30年不曾踏過的家門。 台灣近代史上也因為黃晴美女士不在台灣而沒被看到。2018年她在瑞典悄悄的遠離了我們,在她短暫的生命中,為我們樹立了女性最美好的典範。回首她的生命軌跡,步步都是當代女性的先行者。正因此,《槍與玫瑰》就是要為她在台灣近代史上留下她應有的歴史定位。 本書特色 1.424刺蔣案唯一女性。 2.全球少見「前妻為前前妻寫的傳記」! 3.透過黃晴美女士的傳記,再次建構台灣女性對台灣民主人權運動莫大的貢獻。 4.為黃晴美女士找到她該有的歴史定位。 5.推展台灣民主人權運動深化人權教育,並倡議難民法制之建立。 6.海外台獨運動參與者和其家人。

與女兒的生命約定:葬儀百貨大亨李濂淞用愛翻轉人生

真正的勇敢,是當你已經心力交瘁,仍繼續堅強! 禮儀百貨大亨李濂淞,從小居無定所、跟著父母到處漂泊,退伍後為父扛債、被人倒會;結婚生子後一家4口擠在不到3坪的簡陋房間,期間女兒罹患罕見疾病。為了養家、醫治女兒,無論多苦、多窮都咬牙撐過去,女兒卻在骨髓移植手術後半年離開人世,「難以承受女兒離去的痛,意志消沉一蹶不振。」那時候新事業正要起步,珍愛的寶貝竟離他而去。 女兒去世那一年,他又借又湊的,大約投資320萬,邁向葬儀百貨之路。他以愛為名,一邊賺錢一邊做公益,例如,免費助窮人辦喪事;捐贈物資到育幼院;無償提供「0402臺鐵408車次太魯閣號事故」之罹難者棺木及骨灰罐;號召同業捐出收入的5%給弱勢團體;為葬儀人員爭取爭取施打疫苗……等等。 李濂淞低垂著頭說出女兒在夢中跟他說的話,「爸爸,我的功課結束了,你的功課正要開始!」讓他的人生瞬間醒悟。他也向女兒承諾,不再悲傷沉淪,要在人間好好做,用另一種形式延續父女的緣分。 就這樣,女兒夢裡的一席話,讓他重新站起來,從經營一間不起眼的金紙店、花店,到葬儀百貨,再到專門生產骨灰罐的玉石業,事業版圖一路擴展到全台灣,如今,他是葬儀公會全聯會理事長。 誰的人生沒有低潮過?一起看看因為有愛,最終成了禮儀百貨大亨的李濂淞,如何化悲痛為力量,把賺來的錢拿去做好事,在療傷旅程中將女兒的愛心、善念發揚光大,以「同理心」的態度對待每一位往生者。 本書特色 ★獻給正在生命中浮沉掙扎的朋友:作者曾經如同螻蟻般求生存的日子,每一次谷底,都是反彈縱躍的起點,跌得越深,往往能跳得越高。如果沒有,那就再跳一次,如果你正在煩惱憂傷,那就站起來,跳一跳,或許你能跟作者一樣,找到翻轉人生的動力! ★真人實事故事:內容有笑有淚,趣味盎然,從看一位企業家的成長過程,獲得一些啟發;另一方面可揭開被大家視為禁忌的殯葬業的神秘面紗,滿足好奇心。

【電子書】與女兒的生命約定

真正的勇敢,是當你已經心力交瘁,仍繼續堅強! 禮儀百貨大亨李濂淞,從小居無定所、跟著父母到處漂泊,退伍後為父扛債、被人倒會;結婚生子後一家4口擠在不到3坪的簡陋房間,期間女兒罹患罕見疾病。為了養家、醫治女兒,無論多苦、多窮都咬牙撐過去,女兒卻在骨髓移植手術後半年離開人世,「難以承受女兒離去的痛,意志消沉一蹶不振。」那時候新事業正要起步,珍愛的寶貝竟離他而去。 女兒去世那一年,他又借又湊的,大約投資320萬,邁向葬儀百貨之路。他以愛為名,一邊賺錢一邊做公益,例如,免費助窮人辦喪事;捐贈物資到育幼院;無償提供「0402臺鐵408車次太魯閣號事故」之罹難者棺木及骨灰罐;號召同業捐出收入的5%給弱勢團體;為葬儀人員爭取爭取施打疫苗……等等。 李濂淞低垂著頭說出女兒在夢中跟他說的話,「爸爸,我的功課結束了,你的功課正要開始!」讓他的人生瞬間醒悟。他也向女兒承諾,不再悲傷沉淪,要在人間好好做,用另一種形式延續父女的緣分。 就這樣,女兒夢裡的一席話,讓他重新站起來,從經營一間不起眼的金紙店、花店,到葬儀百貨,再到專門生產骨灰罐的玉石業,事業版圖一路擴展到全台灣,如今,他是葬儀公會全聯會理事長。 誰的人生沒有低潮過?一起看看因為有愛,最終成了禮儀百貨大亨的李濂淞,如何化悲痛為力量,把賺來的錢拿去做好事,在療傷旅程中將女兒的愛心、善念發揚光大,以「同理心」的態度對待每一位往生者。 本書特色 ★獻給正在生命中浮沉掙扎的朋友:作者曾經如同螻蟻般求生存的日子,每一次谷底,都是反彈縱躍的起點,跌得越深,往往能跳得越高。如果沒有,那就再跳一次,如果你正在煩惱憂傷,那就站起來,跳一跳,或許你能跟作者一樣,找到翻轉人生的動力! ★真人實事故事:內容有笑有淚,趣味盎然,從看一位企業家的成長過程,獲得一些啟發;另一方面可揭開被大家視為禁忌的殯葬業的神秘面紗,滿足好奇心。

【電子書】與女兒的生命約定:葬儀百貨大亨李濂淞用愛翻轉人生

真正的勇敢,是當你已經心力交瘁,仍繼續堅強! 禮儀百貨大亨李濂淞,從小居無定所、跟著父母到處漂泊,退伍後為父扛債、被人倒會;結婚生子後一家4口擠在不到3坪的簡陋房間,期間女兒罹患罕見疾病。為了養家、醫治女兒,無論多苦、多窮都咬牙撐過去,女兒卻在骨髓移植手術後半年離開人世,「難以承受女兒離去的痛,意志消沉一蹶不振。」那時候新事業正要起步,珍愛的寶貝竟離他而去。 女兒去世那一年,他又借又湊的,大約投資320萬,邁向葬儀百貨之路。他以愛為名,一邊賺錢一邊做公益,例如,免費助窮人辦喪事;捐贈物資到育幼院;無償提供「0402臺鐵408車次太魯閣號事故」之罹難者棺木及骨灰罐;號召同業捐出收入的5%給弱勢團體;為葬儀人員爭取爭取施打疫苗……等等。 李濂淞低垂著頭說出女兒在夢中跟他說的話,「爸爸,我的功課結束了,你的功課正要開始!」讓他的人生瞬間醒悟。他也向女兒承諾,不再悲傷沉淪,要在人間好好做,用另一種形式延續父女的緣分。 就這樣,女兒夢裡的一席話,讓他重新站起來,從經營一間不起眼的金紙店、花店,到葬儀百貨,再到專門生產骨灰罐的玉石業,事業版圖一路擴展到全台灣,如今,他是葬儀公會全聯會理事長。 誰的人生沒有低潮過?一起看看因為有愛,最終成了禮儀百貨大亨的李濂淞,如何化悲痛為力量,把賺來的錢拿去做好事,在療傷旅程中將女兒的愛心、善念發揚光大,以「同理心」的態度對待每一位往生者。 本書特色 ★獻給正在生命中浮沉掙扎的朋友:作者曾經如同螻蟻般求生存的日子,每一次谷底,都是反彈縱躍的起點,跌得越深,往往能跳得越高。如果沒有,那就再跳一次,如果你正在煩惱憂傷,那就站起來,跳一跳,或許你能跟作者一樣,找到翻轉人生的動力! ★真人實事故事:內容有笑有淚,趣味盎然,從看一位企業家的成長過程,獲得一些啟發;另一方面可揭開被大家視為禁忌的殯葬業的神秘面紗,滿足好奇心。

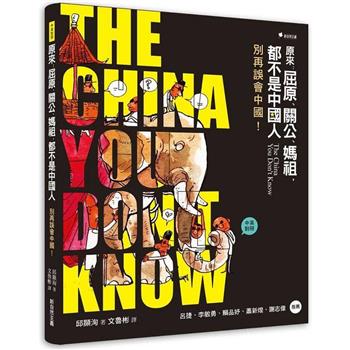

原來:屈原、關公、媽祖、都不是中國人:別再誤會中國

中國是什麼? 你所認識的中國和我認識的中國是一樣的嗎? 台灣多年來一直活在中國的威壓之下,有些人認為自己是中國人、有些人認為台灣就是台灣、中國就是中國。雖然歷次調查認同自己是中國人的比例在降低,但有嚮往中國的在野黨、以及認同「中華道統」的人,有意識或無意識的用「偉大中華文化」、「中國聳立五千年」這樣的論述,將台灣的文化、社會鏈結在中國之下,這不但阻礙台灣認同的凝聚,更時常在選舉時、社會討論時撕裂社會。 從小看動畫都會說歷史五千年,但其實「中國」歷史有五千年嗎?我們所熟知的夏商周其實並不是一個國家不同時間,而是三個不同的國家。那麼既然是三個不同的國家,那又怎麼可能符合所謂的中華歷史五千年?這都是為了塑造「正統」而做出來的解釋。形塑中國(及中華文化)的這套認知先是在威權時代從國民黨史觀灌輸給台灣人,接著又有中共外宣及統戰接手發揚光大,充滿了為政治服務的宣傳語言。 漫畫家邱顯洵之前即以紀實漫畫,創作《手繪台灣關鍵字:畫說1940-2020》、《手繪台灣四百年史》等書,畫說台灣史之餘,以嘲諷的畫筆,犀利的解讀,揭去許多關於中國的外包裝,從「中國眼中」、「台灣眼中」、「世界眼中」和「未來眼中」四個角度描述他所理解的「真實的中國」。 本書特色 ●有別於一般歷史書的畫家和作者是不同人,這本作畫和寫文字的皆是同一人。 ●有別於一般歷史書的遮遮掩掩和美化中國,本書是以證據來解釋中國。 ●一般歷史書的畫家是以接案子的心態來作畫,很少有去深究文字。本書每個時間段的特色都有明確畫出。 ●本書以真實歷史的知識、諷刺漫畫的風格來詮釋中國。

【電子書】原來:屈原、關公、媽祖,都不是中國人 別再誤會中國!

中國是什麼? 你所認識的中國和我認識的中國是一樣的嗎? 台灣多年來一直活在中國的威壓之下,有些人認為自己是中國人、有些人認為台灣就是台灣、中國就是中國。雖然歷次調查認同自己是中國人的比例在降低,但有嚮往中國的在野黨、以及認同「中華道統」的人,有意識或無意識的用「偉大中華文化」、「中國聳立五千年」這樣的論述,將台灣的文化、社會鏈結在中國之下,這不但阻礙台灣認同的凝聚,更時常在選舉時、社會討論時撕裂社會。 從小看動畫都會說歷史五千年,但其實「中國」歷史有五千年嗎?我們所熟知的夏商周其實並不是一個國家不同時間,而是三個不同的國家。那麼既然是三個不同的國家,那又怎麼可能符合所謂的中華歷史五千年?這都是為了塑造「正統」而做出來的解釋。形塑中國(及中華文化)的這套認知先是在威權時代從國民黨史觀灌輸給台灣人,接著又有中共外宣及統戰接手發揚光大,充滿了為政治服務的宣傳語言。 漫畫家邱顯洵之前即以紀實漫畫,創作《手繪台灣關鍵字:畫說1940-2020》、《手繪台灣四百年史》等書,畫說台灣史之餘,以嘲諷的畫筆,犀利的解讀,揭去許多關於中國的外包裝,從「中國眼中」、「台灣眼中」、「世界眼中」和「未來眼中」四個角度描述他所理解的「真實的中國」。 本書特色 ●有別於一般歷史書的畫家和作者是不同人,這本作畫和寫文字的皆是同一人。 ●有別於一般歷史書的遮遮掩掩和美化中國,本書是以證據來解釋中國。 ●一般歷史書的畫家是以接案子的心態來作畫,很少有去深究文字。本書每個時間段的特色都有明確畫出。 ●本書以真實歷史的知識、諷刺漫畫的風格來詮釋中國。

【電子書】原來:屈原、關公、媽祖,都不是中國人

中國是什麼? 你所認識的中國和我認識的中國是一樣的嗎? 台灣多年來一直活在中國的威壓之下,有些人認為自己是中國人、有些人認為台灣就是台灣、中國就是中國。雖然歷次調查認同自己是中國人的比例在降低,但有嚮往中國的在野黨、以及認同「中華道統」的人,有意識或無意識的用「偉大中華文化」、「中國聳立五千年」這樣的論述,將台灣的文化、社會鏈結在中國之下,這不但阻礙台灣認同的凝聚,更時常在選舉時、社會討論時撕裂社會。 從小看動畫都會說歷史五千年,但其實「中國」歷史有五千年嗎?我們所熟知的夏商周其實並不是一個國家不同時間,而是三個不同的國家。那麼既然是三個不同的國家,那又怎麼可能符合所謂的中華歷史五千年?這都是為了塑造「正統」而做出來的解釋。形塑中國(及中華文化)的這套認知先是在威權時代從國民黨史觀灌輸給台灣人,接著又有中共外宣及統戰接手發揚光大,充滿了為政治服務的宣傳語言。 漫畫家邱顯洵之前即以紀實漫畫,創作《手繪台灣關鍵字:畫說1940-2020》、《手繪台灣四百年史》等書,畫說台灣史之餘,以嘲諷的畫筆,犀利的解讀,揭去許多關於中國的外包裝,從「中國眼中」、「台灣眼中」、「世界眼中」和「未來眼中」四個角度描述他所理解的「真實的中國」。 本書特色 ●有別於一般歷史書的畫家和作者是不同人,這本作畫和寫文字的皆是同一人。 ●有別於一般歷史書的遮遮掩掩和美化中國,本書是以證據來解釋中國。 ●一般歷史書的畫家是以接案子的心態來作畫,很少有去深究文字。本書每個時間段的特色都有明確畫出。 ●本書以真實歷史的知識、諷刺漫畫的風格來詮釋中國。

【電子書】女人屐痕III:百年女史在臺灣【增訂版】

歷史,不應該只是「History」, 而應該也是「Her story」! 十多年前,女性文化地標還如荒漠,「女人屐痕I」開啟推動行走女路的地標旅行,讓久遠飄渺的歷史故事接地氣,如迷霧森林中的精靈,引導她鄉(herland)。現在,行走她鄉的「女人屐痕」之旅越來越夯,她鄉已在足下。這是一場重新銘刻地景的運動,讓城市的歷史記憶重建,讓台灣地圖再現女人的經驗,豐富台灣的地景。 本書紀錄曾在台灣這塊土地生活的女性面孔、身影,標示女人特別生活的地方,讓一向看不見女人的地圖,浮現女人的行腳,建立台灣的女性地景。這個概念與1970年代發展的女性主義地理學不謀而合,再現女人地表移動的經驗。 這些故事和地點如同指引台灣女性的「地標」(landmark),就像探險家通過某一區域時,為防迷失,仰賴地表獨特的地理現象作為辨識標誌。女性文化地標讓當代女性迷茫時,可以重新定位,找到方向。本書從台灣婦女歷史,翻找對台灣女性發展有開拓性的屐痕: .日治時期台南「愛國婦人會」、90年代成立的大學女研社,以及鮮血中盛開的美麗花朵「彭婉如文教基金會」,婉如的遇難,促使婦運姐妹推動一波波的人身安全運動,催生「性侵害防治條例」法案。 .百年前「女性經濟」開拓的腳步:苗栗通霄的女兒、苑裡的媳婦洪鴦,以傳授藺草編織技藝,使得女人因為具有經濟能力,而翻轉了在家庭、社會的地位;太加古道,有泰雅族婦女曾經走過的交易屐痕,她們赤腳翻越險峻山林,揹負著Dakin藤編的揹籃,揹載鮮蔬至太平山販賣,堪稱「創造小農經濟力」的始祖。 .膽識女突破限制,影響地方、人群:林媽利帶領的「馬偕血庫女子兵團」、蔡阿信和她的清信產婆講習所、小提琴教母李淑德精彩的人生、台灣第一代美聲女高音林氏好,以及澎湖第一才女蔡旨禪設帳授徒「平權軒」,提倡女權、試圖打破「男尊女卑」的傳統。 .讓已有紀錄卻不見女人身影的地景重新定調,讓男人背後的女人現身:無怨無悔成立愛愛寮,照顧窮人街友的「台灣乞食母」施照子。 本書特色 .內容跨越族群,涵蓋音樂、文學、醫學、社會服務、經濟活動、婦女運動領域,呈現女人的奮鬥史,她們跨越性別鴻溝,勇敢走自己的路,以智慧與利她/他胸懷開創出一片天,證明女人有能力貢獻人類、立下典範,進而豐富歷史。 .以台灣歷史為經,女性的活動經驗為緯,記錄歷史上具有開拓性、在那個時代無法被抹滅,並且能反映或促進婦女地位的女人事蹟或公共空間。 .設置女性文化地標,浮現台灣女性斑斑屐痕,鋪陳出一張重要的台灣女性文化活動地圖。 .隨書附贈「臺灣女性文化地標Ⅲ地圖」。

女人屐痕3:台灣女性文化地標:百年女史在台灣

歷史,不應該只是「History」,而應該也是「Her story」! 十多年前,女性文化地標還如荒漠,「女人屐痕I」開啟推動行走女路的地標旅行,讓久遠飄渺的歷史故事接地氣,如迷霧森林中的精靈,引導她鄉(herland)。現在,行走她鄉的「女人屐痕」之旅越來越夯,她鄉已在足下。這是一場重新銘刻地景的運動,讓城市的歷史記憶重建,讓台灣地圖再現女人的經驗,豐富台灣的地景。 本書紀錄曾在台灣這塊土地生活的女性面孔、身影,標示女人特別生活的地方,讓一向看不見女人的地圖,浮現女人的行腳,建立台灣的女性地景。這個概念與1970年代發展的女性主義地理學不謀而合,再現女人地表移動的經驗。 這些故事和地點如同指引台灣女性的「地標」(landmark),就像探險家通過某一區域時,為防迷失,仰賴地表獨特的地理現象作為辨識標誌。女性文化地標讓當代女性迷茫時,可以重新定位,找到方向。本書從台灣婦女歷史,翻找對台灣女性發展有開拓性的屐痕:日治時期台南「愛國婦人會」、90年代成立的大學女研社,以及鮮血中盛開的美麗花朵「彭婉如文教基金會」,婉如的遇難,促使婦運姐妹推動一波波的人身安全運動,催生「性侵害防治條例」法案。 百年前「女性經濟」開拓的腳步:苗栗通霄的女兒、苑裡的媳婦洪鴦,以傳授藺草編織技藝,使得女人因為具有經濟能力,而翻轉了在家庭、社會的地位;太加古道,有泰雅族婦女曾經走過的交易屐痕,她們赤腳翻越險峻山林,揹負著Dakin藤編的揹籃,揹載鮮蔬至太平山販賣,堪稱「創造小農經濟力」的始祖。 膽識女突破限制,影響地方、人群:林媽利帶領的「馬偕血庫女子兵團」、蔡阿信和她的清信產婆講習所、小提琴教母李淑德精彩的人生、台灣第一代美聲女高音林氏好,以及澎湖第一才女蔡旨禪設帳授徒「平權軒」,提倡女權、試圖打破「男尊女卑」的傳統。 讓已有紀錄卻不見女人身影的地景重新定調,讓男人背後的女人現身:無怨無悔成立愛愛寮,照顧窮人街友的「台灣乞食母」施照子。

貝神的召喚:穿越南鄒迷霧的拉阿魯哇

台灣原住民第15族:拉阿魯哇族(Hla’alua)! 2014年,一直被誤以為是鄒族的拉阿魯哇族(Hla’alua),終於從歷史迷霧中走出,獲得官方認定為台灣第15族原住民!目前人口數約400人的拉阿魯哇族,是台灣原住民中,唯一以貝殼為神的族群,由於多數民眾對其不為所知,加上面臨語言、文化瀕危,本書以拉阿魯哇族獨特的十二貝神信仰為結構,重現拉阿魯哇族爭取正名及文化復振的艱辛歷程,包括: 族群如何走出歷史迷霧,從「南鄒族」的他人歸類中脫身,找到真正屬於自己的身分認同。 揭開貝神的神祕面紗,族人如何失落及重現其獨特信仰祭典的過程、迷惘與信心。 老、中、青三代在族語及文化復振薪傳中所扮演的不同角色功能,有合力,有焦慮,也有折衝。 環境巨大衝擊下,人口數寡少的族群,面臨強勢布農化及漢化壓力,其展現的策略與韌性。 除父權男性,女性在族群語言文化復振中的特殊角色與功能,其微妙心理及傑出表現。 在沉浸式族語的學校教育與家庭教育配合下,拉阿魯哇幼苗正成長茁壯,族語薪傳已獲得初步成效。 拉阿魯哇族是台灣原住民中,唯一以貝殼為神的族群! 本書作者李友煌博士於高雄市原民會部落大學任教期間,有機會接觸到僅存於高雄市的拉阿魯哇族(Hla’alua),感受其爭取正名與復振文化的苦心與艱難而興起採訪報導之心念,以一年半時間深入部落,大量訪談、觀察、田調,配合平面及影音文獻搜集,採取報導文學的方式,以本書向山上的朋友──人數單薄而堅持追尋與復振族群文化的勇氣致敬。 此外,本書並嘗試從文獻資料及耆老訪談中,勾勒出拉阿魯哇族在漢人開山採樟入侵傳統領域下,與客家人相遇的過程,這場族群遭遇,開啟了日後拉阿魯哇族復振靈魂人物游仁貴的身世;而在日治時期皇民化運動「宗教改革」下被迫放棄貝神信仰及聖貝消失的事件,也都以類小說的筆法重現。 最後,做為拉阿魯哇族最重要及親密他者的矮人傳說,李博士則以史詩篇章來呼應,藉現代詩創作敘述這段充滿神啟、先知式的神話。全書內容,盡量減少史料推砌與宏大敘述(grand narrative),而以人物、事件、場景的綿密交織來建構,使其兼具報導性、文學性與可讀性,主題清晰又肌理豐美。

【電子書】貝神的召喚:穿越南鄒迷霧的拉阿魯哇

台灣原住民第15族:拉阿魯哇族(Hla’alua)! 2014年,一直被誤以為是鄒族的拉阿魯哇族(Hla’alua),終於從歷史迷霧中走出,獲得官方認定為台灣第15族原住民!目前人口數約400人的拉阿魯哇族,是台灣原住民中,唯一以貝殼為神的族群,由於多數民眾對其不為所知,加上面臨語言、文化瀕危,本書以拉阿魯哇族獨特的十二貝神信仰為結構,重現拉阿魯哇族爭取正名及文化復振的艱辛歷程,包括: 族群如何走出歷史迷霧,從「南鄒族」的他人歸類中脫身,找到真正屬於自己的身分認同。 揭開貝神的神祕面紗,族人如何失落及重現其獨特信仰祭典的過程、迷惘與信心。 老、中、青三代在族語及文化復振薪傳中所扮演的不同角色功能,有合力,有焦慮,也有折衝。 環境巨大衝擊下,人口數寡少的族群,面臨強勢布農化及漢化壓力,其展現的策略與韌性。 除父權男性,女性在族群語言文化復振中的特殊角色與功能,其微妙心理及傑出表現。 在沉浸式族語的學校教育與家庭教育配合下,拉阿魯哇幼苗正成長茁壯,族語薪傳已獲得初步成效。 拉阿魯哇族是台灣原住民中,唯一以貝殼為神的族群! 本書作者李友煌博士於高雄市原民會部落大學任教期間,有機會接觸到僅存於高雄市的拉阿魯哇族(Hla’alua),感受其爭取正名與復振文化的苦心與艱難而興起採訪報導之心念,以一年半時間深入部落,大量訪談、觀察、田調,配合平面及影音文獻搜集,採取報導文學的方式,以本書向山上的朋友──人數單薄而堅持追尋與復振族群文化的勇氣致敬。 此外,本書並嘗試從文獻資料及耆老訪談中,勾勒出拉阿魯哇族在漢人開山採樟入侵傳統領域下,與客家人相遇的過程,這場族群遭遇,開啟了日後拉阿魯哇族復振靈魂人物游仁貴的身世;而在日治時期皇民化運動「宗教改革」下被迫放棄貝神信仰及聖貝消失的事件,也都以類小說的筆法重現。 最後,做為拉阿魯哇族最重要及親密他者的矮人傳說,李博士則以史詩篇章來呼應,藉現代詩創作敘述這段充滿神啟、先知式的神話。全書內容,盡量減少史料推砌與宏大敘述(grand narrative),而以人物、事件、場景的綿密交織來建構,使其兼具報導性、文學性與可讀性,主題清晰又肌理豐美。

魯凱族:多情的巴嫩姑娘(三版)

魯凱族知多少? ‧巴嫩公主嫁給蛇郎君,正是台灣膾炙人口的傳說 ‧魯凱比鄰排灣,血統相近,皮膚一般黑;都喜歡檳榔、琉璃珠、陶壺,節慶盪鞦韆,吟唱古調、吹鼻笛 ‧貴族頭目世襲,但另從全體族人選出智慧勇敢者擔任實際帶領族人的首領 ‧男女均以佩戴百合花為榮譽象徵 ‧沈文程、梁文音都是魯凱族人 原住民尊重生命與天地的傳統,是綠色矽島台灣美妙的「原」動力。 過傳神生動的故事,搭配精緻彩繪的圖畫,讓我們更深入了解台灣的文化源頭! 魯凱族神話與傳說 1.美麗的慕阿凱凱:魯凱女子的內斂忍讓與堅強意志 美麗的慕阿凱凱被狂風捲走,無奈嫁給異地的陌生人,每天流淚思念故鄉與家人。丈夫感謝她盡責持家,與子女一起陪她重返家園,探視牽掛的父母與族人。 2.雲豹的頭蝨家族:以雲豹的民族為榮,堅韌克服各種困難 雲豹是魯凱族狩獵的好伙伴,並且幫族人覓得舊好茶部落安居,更勇猛為族人擊退敵人。負責照顧雲豹的頭蝨家族以愛心細心負責養護,並在牠衰老後,結伴護送回到故鄉。 3.卡巴哩彎:魯凱族的始祖的故事 遠古大地渾沌,第一道曙光降臨達露巴淋湖(大鬼湖)旁的陶壺,壺中兩個蛋在久照陽光後誕生了一對男女,這就是魯凱族的始祖!為了讓生命延續,他們一代一代歷經奔波遷移,終於尋覓到永遠的家鄉卡巴哩彎。 4多情的巴嫩姑娘:千絲萬縷的愛情與親情 人見人愛的巴嫩公主愛上英俊的蛇君王,歡喜嫁到露巴淋湖中。思親心切的她,時常讓孩子回部落中探望,並化為白鷺鷥在空中盤旋,表達無限懷念。

賽夏族:巴斯達隘傳說(三版)

賽夏族知多少? ‧父系社會,子連父名。例如伊德.阿道.撒萬:伊德是自己的名字,阿道是父親的名字,撒萬是姓(世系) ‧同姓、同住(包括無血緣)、同一外祖父之表兄妹均禁婚 ‧位於南庄鄉的賽夏族人多半會說客語,而五峰鄉的族人大多會泰雅語。 ‧四階段的回娘家是最獨特的生命禮俗:婚後、新生兒、子女成人、喪偶。 ‧紋面:男子與泰雅同,女子則僅刺在上額。獵首二個以上的男子可紋身。 ‧巴斯達隘俗稱矮靈祭,每兩年一次在南庄向天湖、五峰大隘社輪流舉行。祭期四天:迎靈、娛靈、逐靈、送靈,只有娛靈可開放外族參加。 原住民尊重生命與天地的傳統,是綠色矽島台灣美妙的「原」動力。 過傳神生動的故事,搭配精緻彩繪的圖畫,讓我們更深入了解台灣的文化源頭! 賽夏族神話與傳說 1.白髮老人的預言:賽夏各姓氏的始祖 堅信白髮老人在夢中的交代,歐倍那伯翁與妹妹成為在狂風暴雨下的僅存者,並結婚生子,繁衍出各姓氏的孩子。大霸尖山、小霸尖山就是他們的化身,永遠守望著賽夏子民。 2.雷女下凡:農業生活的開始 天上的雷神不忍賽夏族人生活太艱苦,派雷女娃恩帶著小米種子下凡,教導人們農耕技術,並和賽夏青年相戀成婚。雷女不能碰鍋子,但老人家卻強迫她進廚房,破壞了天人之間的界線,雷女只好返回天界,徒留一株芭蕉樹。 3.巴斯達隘傳說:以感恩和諧淨化與異族間的衝突 達隘雖矮小但農技先進,強壯又擅法術。好意幫助賽夏收成大增,卻驕恣調戲婦女、欺凌族人。賽夏族人不得已展開殺戮,但從此遭受詛咒,連年歉收、天災連連。於是以虔誠之心舉辦「巴斯達隘」,祈求達隘諒解,全族平安、豐收。

鄒族:復仇的山豬(三版)

鄒族知多少? ‧玉山的鄒語發音為「八通關」,是天神居住聖地。 ‧知名的鄒族哲人、音樂家、文學家、教育家高一生,死於白色恐怖。 ‧美麗的湯蘭花、田麗、高慧君都是鄒族人 ‧世居阿里山,20多年來成功復育達娜伊谷溪生態 ‧父系社會,親屬組織清楚分為家族、世系與氏族三層次 ‧善終者兩手抱膝蹲踞坐葬於屋內近親寢室的地下 原住民尊重生命與天地的傳統,是綠色矽島台灣美妙的「原」動力。 過傳神生動的故事,搭配精緻彩繪的圖畫,讓我們更深入了解台灣的文化源頭! 鄒族神話與傳說 1.折箭之約:鄒族人口稀少原因之一 歷經洪水大難不死的鄒族人,分成兩路(其中馬雅族往日本)發展,並折斷弓箭約定來日相見。現在的鄒族老人,看到容貌和體格都酷似的日本人,不禁想起帶著箭離去的馬雅族人… 2.復仇的山豬:鄒族人口稀少原因之二 喜歡鄒族美麗女子的山豬首領,幻化成英俊男子追求,卻遭情人的哥哥射死,引來山豬群滅村報復,造成鄒族人數銳減。因外出而逃過一劫的族人,以燒山方式報仇,從此,山豬的數量也大量減少了。 3.被遺忘的祭典:消失中的小社休史吉 之一:大社和小社獵人從特富野大社出發打獵,往往無法當天往返而必須住在來吉的狩獵屋,後來家人慢慢遷移過來,形成了小社。 之二:「荷美雅雅」節慶住在小社的族人每年定期一起回到大社歡聚,凝聚族人情誼,稱為荷美雅雅。 之三:「休史吉」節慶:住在大社的族人每年定期前往小社會見親屬,稱為休史吉,但已因疏於延續而漸被族人所遺忘。