-

排序

- 圖片

- 條列

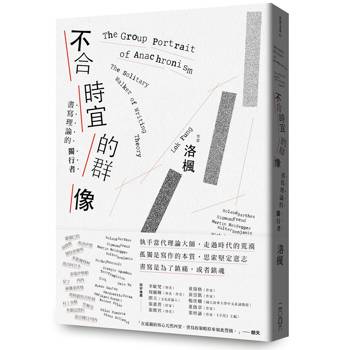

不合時宜的群像:書寫理論的獨行者

執手當代理論大師,走過時代的荒漠孤獨是寫作的本質,思索堅定意志書寫是為了鎮痛,或者鎮魂這本書的論題圍繞死亡、孤獨、抗爭、創傷、記憶、成長、溝通和表達,書寫是為了鎮痛,或村上春樹說的「鎮魂」,為了在煉獄中的生者和死者!——洛楓理論就是某種高點,賦予我們框架去觀察時代與自身,思考現實與行動。本書文章聚焦歐陸哲學當代思潮,包括羅蘭巴特、班雅明、福柯、阿甘本、蘇珊桑塔格等;並討論當代著名作者如村上春樹、昆德拉、里爾克、夏宇、西西等。書中從理論大家以及經典作者的作品中尋找書寫理論的根柢,探求書寫的內在動力與自我要求,同時一一面對嚴肅評論不敵網絡口水泥沼、閱讀氣氛低迷、時代狀況令人失語等等負面條件,再轉而尋找書寫的堅實意志,兼具批判力與情感召喚。為當代理論愛好者、文青、創作者與研究院學生所必讀。同好推薦「洛楓是我當年的同事,她的新書, 內容豐富,都是我喜歡的題目, 真是迫不及待想拜讀。作家和散文家筆下的理論, 就是與眾不同,可以把文化理論融入essays的模式。」——李歐梵(學者)在孤獨的核心兀然四望,書寫的策略原來如此豐饒。洛楓為作者和評論人燃點的指路明燈,有意無意地完成了辯證的溝通。能與一個又一個「孤清」的身影相遇,注定必須獨然,卻不寂寞。——朗天(文化評論人)做不合時宜的事,往往就是合時的。洛楓,她喜歡思考,喜歡閱讀跟她一樣喜歡思考的人,然後寫下一段一段她們的邂逅,其實是一個一個的邀請,請我們一同思考。在這個不特別鼓吹思考的年代,寫這樣的一本書,多不合時宜,多合時。——周耀輝(學者/作者)不合時宜者,正因錯過當下,而得以享有與任意當下一再斜身對接的自由。作品要求重讀,理論期待重寫,洛楓在書中勾出私選清單,砌作群像,反思書寫在當下的意義。於此,洛楓以實踐印證,理論正是生活的方式,也是生活下去的可能。——葉梓誦(作家/《字花》主編)羅蘭.巴特一生寫作而且決定持續下去,歸根究柢還不是源於一種不得不寫的存在狀態?這種狀態只為個人出發,不涉及讀者的考量、刊物的載體或媒介市場,甚至公眾利益或道德教化,完全只是自我界定的一種行為。——〈死前留言:羅蘭.巴特的慾望書寫〉阿甘本對「當代性」(contemporariness)的第一個定義是「不合時宜」(untimely),指出真正的當代人不與時代吻合、也不順應時代的需求,他們徹底是不相關、不切題和毫不相干(irrelevant)的人;然而,正正由於他們跟時代斷開連接,才比其他人更能抓住當下,這種不合時勢並不代表活在其他時空,這些人不過是鄙視那個既不能改變又無法逃避的時代而已。——〈不合時宜與透視黑暗:阿甘本論「當代性」〉評論人問:「別人對你的詩的理解總是不及你自己?」夏宇答:「這個問題並沒有我們想像中那麼有意義。」詩人認為一個讀者怎樣閱讀作品,無論是否理解、同意不同意,作家不一定知道,也很難干預,這種狀態像極了愛情:「我愛你,可是與你無關!」——〈讓殘缺的字自由思考:夏宇詩學〉

離散時代的如水哲學:政治主體與國際主義

這本書有點難,就像香港要走的路那麼難香港離散時代的第一本政治哲學理論著作離散概念史--> 香港特殊狀況-->未來解放的可能團結作序陳健民(中央研究院社會學研究客座研究員)葉浩(臺灣國立政治大學政治系副教授)羅永生(香港嶺南大學退休副教授)鬥陣推薦沐羽(作家)何明修(臺灣大學社會學系教授)柳廣成(漫畫家)陳宜中(中央研究院政治思想研究專題中心執行長)陳清僑(文化研究學者)陳慧(作家)郭鳳儀(香港民主執行委員會執行總監)黃照達(漫畫家)黎恩灝(美國喬治城大學亞洲法中心研究員)錢永祥(《思想》雜誌總編輯)(姓氏筆劃序)-------------「當下離散時代,實是一重要歷史契機,迫使我們學習如何重寫歷史,重新敘述自己的來由,世界的來由。」「若以香港為經緯之中心,離散至少從三方面,定義與主導著香港跟香港人的面貌。而這些面貌基本上徹底改造了香港作為香港,香港人作為香港人的意義,同時也反映了離散的世界性。」——李宇森.梳理離散理論史,比較香港人離散形態與猶太人等之不同.從離散理論看出香港身份的特殊性.離散者不止等待救援的弱勢,反而是充滿動能的開放連結點.提出離散社群應以「敘事」進行連結,重構記憶、身份與主體.回應國際思潮當下熱話,加入生態主義思考.本書旁徵博引,援引大量當代思潮理論,以離散之眼一一審視-----------------------------李宇森先生思考新穎深刻,整個架構和個別論證條理分明,卻又與現實緊密相連。這是一本值得細讀的重要哲學著作。——錢永祥( 《思想》雜誌總編輯)本書視離散為一種身份,討論「敘事」作為這身份形成的動態過程,但其終點並非本土主義所指向的國族的建構。李宇森認為港人既有祖先地域流動的歷史、又經過2019如水抗爭的洗禮,如果能夠順應世道,更新眼光看離散的身分,反而可為香港以至這個世代帶來未曾想像的貢獻。——陳健民(中央研究院社會學研究客座研究員)李宇森認為,離散時代的來臨,認識敘事的重要性至為關鍵,因為敘事既可以被權力機關用以馴化人民,也可以被追求自主的抗爭者,用作為抵抗和實踐的工具。「香港」與「離散」之間並不陌生,不了解「離散」,亦不能了解「香港」。說好真正的「香港故事」本身就是一種邁向跨國敘事共同體的實踐。——羅永生(香港嶺南大學退休副教授)本書在政治寒冬之中不卑不亢,以理論勾勒願景來代替控訴,讓海外港人能在心繫家鄉的同時,也攜手其他的離散族群為世界生態及未來的春天盡一份心力,許是一種既能落實港人哲思,又不落入政權所擅於操弄的狹隘民族主義,反而真正能擁抱世界的廣闊胸襟。——葉浩(臺灣國立政治大學政治系副教授)新帝國主義的全球反恐與地緣衝突,資本金融全球化的跨國掠奪,人類世下的世界性生態災難和環境巨變,都使得人口全球流動和離散,成為新時代的標記。本書作者為香港人,是在後2019的香港大離散時代思考相關主題,意圖透過理論梳理與現實分析,組織出一種離散者的政治主體論述,想像新的政治未來、解放與革命之可能。作者認為離散非但不是主權秩序的邊緣人,反而是新的國際主義的動力,是後主權(post-sovereign)的革命想像主體。離散也可以成為新的政治形態,讓連結和支援跨越地域,讓身份能包容和體現多元,讓主權在民和命運自主能超越資產和國際法的限制,成為行星政治(planetary politics)的基礎,關心不同的人、各樣物種和技術的結合網絡,重新思索權力和社會關係的連結和分配。如何政治化離散經驗和團結,連結國際女性主義(feminist internationalism)和生態社會主義(eco-socialism),,乃是本書作者意圖論證的左翼出路和政治想像。

【電子書】離散時代的如水哲學

這本書有點難,就像香港要走的路那麼難香港離散時代的第一本政治哲學理論著作離散概念史--> 香港特殊狀況-->未來解放的可能團結作序陳健民(中央研究院社會學研究客座研究員)葉浩(臺灣國立政治大學政治系副教授)羅永生(香港嶺南大學退休副教授)鬥陣推薦沐羽(作家)何明修(臺灣大學社會學系教授)柳廣成(漫畫家)陳宜中(中央研究院政治思想研究專題中心執行長)陳清僑(文化研究學者)陳慧(作家)郭鳳儀(香港民主執行委員會執行總監)黃照達(漫畫家)黎恩灝(美國喬治城大學亞洲法中心研究員)錢永祥(《思想》雜誌總編輯)(姓氏筆劃序)-------------「當下離散時代,實是一重要歷史契機,迫使我們學習如何重寫歷史,重新敘述自己的來由,世界的來由。」「若以香港為經緯之中心,離散至少從三方面,定義與主導著香港跟香港人的面貌。而這些面貌基本上徹底改造了香港作為香港,香港人作為香港人的意義,同時也反映了離散的世界性。」——李宇森.梳理離散理論史,比較香港人離散形態與猶太人等之不同.從離散理論看出香港身份的特殊性.離散者不止等待救援的弱勢,反而是充滿動能的開放連結點.提出離散社群應以「敘事」進行連結,重構記憶、身份與主體.回應國際思潮當下熱話,加入生態主義思考.本書旁徵博引,援引大量當代思潮理論,以離散之眼一一審視-----------------------------李宇森先生思考新穎深刻,整個架構和個別論證條理分明,卻又與現實緊密相連。這是一本值得細讀的重要哲學著作。——錢永祥( 《思想》雜誌總編輯)本書視離散為一種身份,討論「敘事」作為這身份形成的動態過程,但其終點並非本土主義所指向的國族的建構。李宇森認為港人既有祖先地域流動的歷史、又經過2019如水抗爭的洗禮,如果能夠順應世道,更新眼光看離散的身分,反而可為香港以至這個世代帶來未曾想像的貢獻。——陳健民(中央研究院社會學研究客座研究員)李宇森認為,離散時代的來臨,認識敘事的重要性至為關鍵,因為敘事既可以被權力機關用以馴化人民,也可以被追求自主的抗爭者,用作為抵抗和實踐的工具。「香港」與「離散」之間並不陌生,不了解「離散」,亦不能了解「香港」。說好真正的「香港故事」本身就是一種邁向跨國敘事共同體的實踐。——羅永生(香港嶺南大學退休副教授)本書在政治寒冬之中不卑不亢,以理論勾勒願景來代替控訴,讓海外港人能在心繫家鄉的同時,也攜手其他的離散族群為世界生態及未來的春天盡一份心力,許是一種既能落實港人哲思,又不落入政權所擅於操弄的狹隘民族主義,反而真正能擁抱世界的廣闊胸襟。——葉浩(臺灣國立政治大學政治系副教授)新帝國主義的全球反恐與地緣衝突,資本金融全球化的跨國掠奪,人類世下的世界性生態災難和環境巨變,都使得人口全球流動和離散,成為新時代的標記。本書作者為香港人,是在後2019的香港大離散時代思考相關主題,意圖透過理論梳理與現實分析,組織出一種離散者的政治主體論述,想像新的政治未來、解放與革命之可能。作者認為離散非但不是主權秩序的邊緣人,反而是新的國際主義的動力,是後主權(post-sovereign)的革命想像主體。離散也可以成為新的政治形態,讓連結和支援跨越地域,讓身份能包容和體現多元,讓主權在民和命運自主能超越資產和國際法的限制,成為行星政治(planetary politics)的基礎,關心不同的人、各樣物種和技術的結合網絡,重新思索權力和社會關係的連結和分配。如何政治化離散經驗和團結,連結國際女性主義(feminist internationalism)和生態社會主義(eco-socialism),,乃是本書作者意圖論證的左翼出路和政治想像。

無聊、空虛、絕望??紓解無助感的哲學配方

面對自己,往往是我們最無助的時候⋯⋯ 人生的意義這東西,到底是否存在?! 從了解日常情緒狀態,到紓解絕望的一本書 ● 情緒不是心理學的範疇嗎,哲學能處理情緒嗎? ● 我不閒,只是沒心情!無聊空虛是個問題嗎? ● 我媽對我的操控心理,該怎麼分析? ● 沒有悲傷的感覺,原來是憂鬱至極? ● 是什麼讓人對抗自己、傷害自己? ● 絕望還能分類型?!能知道它的本質就不錯了⋯⋯ ● 林夕歌詞原來是佛學入門書? ● 人生的苦相、命運與命限,這麼沉重的東西,要如何接受? 本書以哲學方式探討各種情緒形態,尤其針對時下青少年的無聊感、空虛感、絕望感,是對於如何處理情緒的一種哲學回應。第一章包括陶國璋與另一位研究情感與哲學的香港哲學學者黃沐恩的數篇對談,以存在主義、中國哲學等多種哲學角度,認識人的各種基本情緒;第二章剖析一些情緒的異化現象,助我們面對及剖析情緒的糾結;第三章探討空虛感、絕望的類型與本質,處理情緒危機與存在危機;第四章助我們從困境中思考人生的意義。 陶國璋是香港著名哲學家,從事哲學普及工作多年,書中涉及的怖慄感、荒謬感、人生意義等問題,陶國璋先生思考經年;本書中的內容在陶氏過往著作的基礎上,再通過與年輕學者黃沐恩、吳啟超對談,思考晚近的現象、影視作品、流行曲等,從而引入了更多新的思考。 本書特色 採取普及哲學方式書寫,結合感性與理性,橫跨哲學與心理學,切中時下社會的集體情緒困擾。作者陶國璋從事哲學普及工作多年,素能深入淺出,寫出日常感受並對之作出精準分析,帶動讀者思考出路。相信本書推出後將會頗受歡迎,我方也會請港臺兩地的哲學普及團體、哲學學者作出推介,擴大本書的影響力。 青年學者對談切磋 .黃沐恩(香港恒生大學社會科學系副教授) .吳啟超(臺灣政治大學哲學系助理教授) 攜手推薦 Roger大師兄(「哲學有偈傾」主持) 白水@好青年荼毒室 阮子健(電台節目主持) 陳志強(臺灣大學哲學系副教授)

【電子書】無聊、空虛、絕望⋯⋯紓解無助感的哲學配方

面對自己,往往是我們最無助的時候⋯⋯ 人生的意義這東西,到底是否存在?! 從了解日常情緒狀態,到紓解絕望的一本書 ● 情緒不是心理學的範疇嗎,哲學能處理情緒嗎? ● 我不閒,只是沒心情!無聊空虛是個問題嗎? ● 我媽對我的操控心理,該怎麼分析? ● 沒有悲傷的感覺,原來是憂鬱至極? ● 是什麼讓人對抗自己、傷害自己? ● 絕望還能分類型?!能知道它的本質就不錯了⋯⋯ ● 林夕歌詞原來是佛學入門書? ● 人生的苦相、命運與命限,這麼沉重的東西,要如何接受? 本書以哲學方式探討各種情緒形態,尤其針對時下青少年的無聊感、空虛感、絕望感,是對於如何處理情緒的一種哲學回應。第一章包括陶國璋與另一位研究情感與哲學的香港哲學學者黃沐恩的數篇對談,以存在主義、中國哲學等多種哲學角度,認識人的各種基本情緒;第二章剖析一些情緒的異化現象,助我們面對及剖析情緒的糾結;第三章探討空虛感、絕望的類型與本質,處理情緒危機與存在危機;第四章助我們從困境中思考人生的意義。 陶國璋是香港著名哲學家,從事哲學普及工作多年,書中涉及的怖慄感、荒謬感、人生意義等問題,陶國璋先生思考經年;本書中的內容在陶氏過往著作的基礎上,再通過與年輕學者黃沐恩、吳啟超對談,思考晚近的現象、影視作品、流行曲等,從而引入了更多新的思考。 本書特色 採取普及哲學方式書寫,結合感性與理性,橫跨哲學與心理學,切中時下社會的集體情緒困擾。作者陶國璋從事哲學普及工作多年,素能深入淺出,寫出日常感受並對之作出精準分析,帶動讀者思考出路。相信本書推出後將會頗受歡迎,我方也會請港臺兩地的哲學普及團體、哲學學者作出推介,擴大本書的影響力。 青年學者對談切磋 .黃沐恩(香港恒生大學社會科學系副教授) .吳啟超(臺灣政治大學哲學系助理教授) 攜手推薦 Roger大師兄(「哲學有偈傾」主持) 白水@好青年荼毒室 阮子健(電台節目主持) 陳志強(臺灣大學哲學系副教授)