-

排序

- 圖片

- 條列

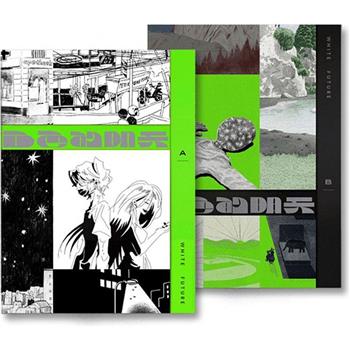

白色的明天 White Future(A/B冊)

COVID19將一切甩出軌道後,我們如何面對今天? 站在漫長改變的起點上,世界將走向哪一個明天? ********** 《熱帶季風》團隊再次出擊,金蝶獎設計廖韡操刀裝幀 ********** 五篇「紀實漫畫」X 五種「世界就此不同」的瞬間 五篇「虛構漫畫」X 五種「世界可能如此」的預測 ********** ▍白色的明天 A 新浪潮篇 2020,Covid-19疫情爆發,生命中許多原本標誌性的節點都消失了。我們不再乘車上班上學、不再出國旅行、不再參加婚喪禮慶...,束縛消失的同時,也失去了依歸,人們是如何渡過這些當下? 「新浪潮」是慢工文化基於真實的作品書系,《白色的明天A》跟隨新浪潮書系精神,企圖捕捉從2020年開始的那股不安和混沌,紀錄人們在面對這個世紀性變化時的迷惘與適應。 ▍白色的明天 B 新世界篇 如果事物的進展有一個軸線,它是否已經被天外飛來的 Covid-19 撞離偏離了原來的軌道?我們在兩年內快速的適應了各種測量、各種追蹤、各種數據,究竟未來將被拋向何方? 「新世界」是慢工文化思考近未來的作品書系,《白色的明天B》跟隨新世界書系精神,探索未來與現在之間不明的狀態,紀錄此時此刻我們對未來的預測和想像,打開一個引領讀者決策今日生活的全新入口。 ▍多形式混合的新嘗試:小說、短摘、插畫、評論 為了呈現議題討論的多樣可能,《白色的明天》除短篇漫畫之外,也廣邀其它領域作者以虛構創作、評論與插畫形式進行互動交流,在龐雜的疫情討論中找到重新審視明天的嶄新觀點。

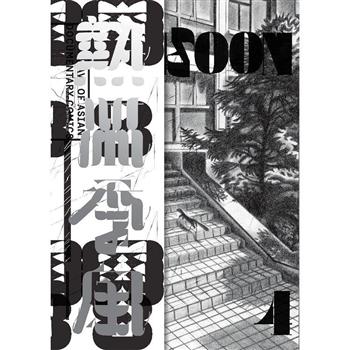

熱帶季風Vol.4:失語.詩語

在社交網絡裡我們失語、在權力不衡下我們失語、在面對暴力時我們失語、在夢裡我們詩語、在愛裡我們詩語、在身體裡我們詩語。真實,不只是那些白紙黑字的事實,在真實的生命裡我們不斷地體驗失語.詩語。 ■ 「給大人的亞洲紀實漫畫刊物」——《熱帶季風Vol.4--失語.詩語》 慢工出版於2017年末推出《熱帶季風》,收錄非虛構題材、帶有強烈作者風格的亞洲原創漫畫。繼廣獲好評的創刊號、第二期「東南亞映像」、第三期的「安靜的戰地」後,第四期以「失語.詩語」為專題,講述那些在真實的生命裡難以用文字、語言表達的情感或境域: ★被社會貶低的「香港廢青」、 ★被家暴無力刷洗的孩子、 ★感到文字無法直接改變社會的詩人、 ★說不出口的單戀、 ★生命破出母體的震憾、 ★埋藏在夢境中的過去和焦慮、 ★百無聊賴的藝術家生活、 ★塞車的困冏與無奈、 ★令人無感又煩悶的眾生喧嘩、 ★陰陽同體的身體認同...… ■ 紀錄,也可以是情感的描寫,《熱帶季風》華麗而安靜之終幕 四期的《熱帶季風》計劃來到了尾聲,華麗而安靜地落下大幕。在我們展現過紀實漫畫談論生活、文化和議題的可能性之後,最後這一期想要告訴大家,紀實漫畫還可以談更抽象的詩性感受或展現潛意識層的夢境、創傷,那些語言難以明說的困窘、失落、無聊或渴望,將化做圖像傳遞作者的內在世界。期望在尾聲中留給讀者對真實的無限延展,因為真實,深邃而無盡。 ■ 國際經典:韓國精彩無字紀實漫畫授權節錄 「引介台灣看不到的經典紀實漫畫、豐富視野」的「國際經典」專欄,是《熱帶季風》必看亮點之一。本期配合主題,不以文字的理解主導,直接以十多頁的作品授權節錄,讓讀者感受這部無字漫畫的魅力。玄亞善繪製的「海女」,畫的是作者祖母的故事,「海女」是濟州島的一項傳統由女性從事的職業,不靠呼吸設備潛入海中捕撈。本期中我們節錄了作者祖母在海中產下孩子的精彩段落。 ■ 頂尖設計師何佳興高規裝幀與設計 帶有「亞洲氣味」的標準字、跳脫常理和帶節奏感的排版設計;超高規格,每篇章使用「不同的紙張和印刷工法」來彰顯漫畫本身的風格。本期《熱帶季風》繼續由AGI成員,台灣頂尖設計師何佳興操刀裝幀,讓讀者在閱讀的過程中增加視覺層次、感受觸覺變化。

【電子書】熱帶季風:Monsoon Vol.4

在社交網絡裡我們失語、在權力不衡下我們失語、在面對暴力時我們失語、在夢裡我們詩語、在愛裡我們詩語、在身體裡我們詩語。真實,不只是那些白紙黑字的事實,在真實的生命裡我們不斷地體驗失語.詩語。 ■ 「給大人的亞洲紀實漫畫刊物」——《熱帶季風Vol.4--失語.詩語》 慢工出版於2017年末推出《熱帶季風》,收錄非虛構題材、帶有強烈作者風格的亞洲原創漫畫。繼廣獲好評的創刊號、第二期「東南亞映像」、第三期的「安靜的戰地」後,第四期以「失語.詩語」為專題,講述那些在真實的生命裡難以用文字、語言表達的情感或境域: ★被社會貶低的「香港廢青」、 ★被家暴無力刷洗的孩子、 ★感到文字無法直接改變社會的詩人、 ★說不出口的單戀、 ★生命破出母體的震憾、 ★埋藏在夢境中的過去和焦慮、 ★百無聊賴的藝術家生活、 ★塞車的困冏與無奈、 ★令人無感又煩悶的眾生喧嘩、 ★陰陽同體的身體認同...… ■ 紀錄,也可以是情感的描寫,《熱帶季風》華麗而安靜之終幕 四期的《熱帶季風》計劃來到了尾聲,華麗而安靜地落下大幕。在我們展現過紀實漫畫談論生活、文化和議題的可能性之後,最後這一期想要告訴大家,紀實漫畫還可以談更抽象的詩性感受或展現潛意識層的夢境、創傷,那些語言難以明說的困窘、失落、無聊或渴望,將化做圖像傳遞作者的內在世界。期望在尾聲中留給讀者對真實的無限延展,因為真實,深邃而無盡。 ■ 國際經典:韓國精彩無字紀實漫畫授權節錄 「引介台灣看不到的經典紀實漫畫、豐富視野」的「國際經典」專欄,是《熱帶季風》必看亮點之一。本期配合主題,不以文字的理解主導,直接以十多頁的作品授權節錄,讓讀者感受這部無字漫畫的魅力。玄亞善繪製的「海女」,畫的是作者祖母的故事,「海女」是濟州島的一項傳統由女性從事的職業,不靠呼吸設備潛入海中捕撈。本期中我們節錄了作者祖母在海中產下孩子的精彩段落。 ■ 頂尖設計師何佳興高規裝幀與設計 帶有「亞洲氣味」的標準字、跳脫常理和帶節奏感的排版設計;超高規格,每篇章使用「不同的紙張和印刷工法」來彰顯漫畫本身的風格。本期《熱帶季風》繼續由AGI成員,台灣頂尖設計師何佳興操刀裝幀,讓讀者在閱讀的過程中增加視覺層次、感受觸覺變化。

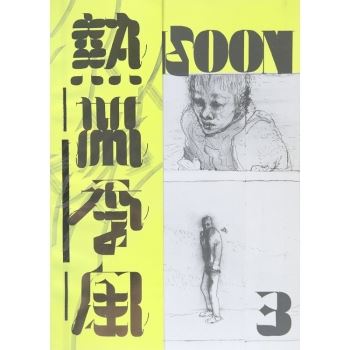

熱帶季風Vol.3:安靜的戰地

小人物的搏鬥,不一定是喧囂的。 在生命的戰場上,有時人們安靜的搏鬥、有時人們安靜的死去。 ■「給大人的亞洲紀實漫畫刊物」——《熱帶季風Vol.3》 慢工出版於2017年末推出《熱帶季風》,收錄非虛構題材、帶有強烈作者風格的亞洲原創漫畫。繼廣獲好評的創刊號、第二期「東南亞映像」後,第三期的《熱帶季風》以「安靜的戰地」為專題,講述在世界各個角落裡,與生活勇敢搏鬥、在信念中堅持的一幕幕生命故事: 將每天都當做最後一天的17歲龐克女性、 受癲癇症哥哥所囚禁的年輕靈魂、 如格鬥家的紀錄片導演原一男、 巴勒斯坦戰地記者間的人際戰爭、 中國農村一場法事裡外的荒謬劇場、 為求生存而冒險渡台的越南移工、 性工作者的勞動現場直擊、 帶著家鄉手藝到城市闖蕩的寮國KATU族姊妹、 在邊緣生存的布農族和小豆子們...... ■ 漫畫X紀錄片X報導之跨域合作 延續真實、原創、跨領域合作取材的特色,本期《熱帶季風》力邀資深調查記者鐘聖雄、駐巴勒斯坦戰地記者Versus、紀錄片影展策展人林木材、作家陶曉嫚與漫畫家合作,從腳本、專欄到延伸閱讀,為原創紀實漫畫注入更深更廣的觀點、更生猛無畏的力道。 ■ 7位漫畫新銳以畫筆狙擊真實,刻畫人性 取材自真實的紀實漫畫,考驗漫畫家對真實的細膩考證、專注洞察和奔放的想像力。本期收錄7則紀實短篇漫畫,既有來自巴勒斯坦、中國農村、寮國的異地故事,也有在台灣邊緣暗角裡的小人物身影,展現7位漫畫新銳以畫筆狙擊真實,刻畫人性的精彩成果。 ■ 歐洲紀實漫畫經典節錄與導讀 「引介台灣看不到的經典紀實漫畫、豐富視野」的「國際經典」專欄,是《熱帶季風》必看亮點之一。本期引薦法國90年代「新漫畫」一員的大衛B.,其構思20年、於1996年出版的自傳漫畫系列《痛到癲》,以及奧地利漫畫家烏俐.露絲特,回首自己十七歲龐克族歲月的《今天是你餘生的最後一天》。 ■ 頂尖設計師何佳興高規裝幀與設計 帶有「亞洲氣味」的標準字、跳脫常理和帶節奏感的排版設計;超高規格,每篇章使用「不同的紙張和印刷工法」來彰顯漫畫本身的風格。本期《熱帶季風》繼續由AGI成員,台灣頂尖設計師何佳興操刀裝幀,讓讀者在閱讀的過程中增加視覺層次、感受觸覺變化。 《熱帶季風Vol.3》離開了上一期那個明確的東南亞地理空間,走向一個較為抽象的「生存領地」。完稿後經過一段痛苦的標題尋找期,直到從設計的角度感受到本期的「動靜並存」,一切的結才解開。 戰地,是一個對抗的地域,它不只是武裝戰爭的場域,也可以是在不同價值中拉扯的、或在信念中堅持的戰地。 書中這些真實的主角們為了生存,各自在世界的某個角落裡搏鬥著,你會在本期中看見:將每天都當做最後一天生活的17歲龐克女性、被癲癇症哥哥所囚禁的靈魂、如格鬥家的紀錄片導演、戰地記者間的小戰場、一場法事裡的荒謬事、為了生存而死亡的越南移工、酒店業的工傷現場、以家鄉手藝到大城市闖天下的KATU族姊妹、在邊緣生存的布農族和在邊緣生長的豆子們...... 小人物的搏鬥,不一定是喧囂的,在這些戰場裡,有時人們安靜的搏鬥、有時人們安靜的死去。回看台灣,我們何嘗不是活在一個安靜的戰地裡?

【電子書】熱帶季風:Monsoon Vol.3

小人物的搏鬥,不一定是喧囂的。 在生命的戰場上,有時人們安靜的搏鬥、有時人們安靜的死去。 ■「給大人的亞洲紀實漫畫刊物」——《熱帶季風Vol.3》 慢工出版於2017年末推出《熱帶季風》,收錄非虛構題材、帶有強烈作者風格的亞洲原創漫畫。繼廣獲好評的創刊號、第二期「東南亞映像」後,第三期的《熱帶季風》以「安靜的戰地」為專題,講述在世界各個角落裡,與生活勇敢搏鬥、在信念中堅持的一幕幕生命故事: 將每天都當做最後一天的17歲龐克女性、 受癲癇症哥哥所囚禁的年輕靈魂、 如格鬥家的紀錄片導演原一男、 巴勒斯坦戰地記者間的人際戰爭、 中國農村一場法事裡外的荒謬劇場、 為求生存而冒險渡台的越南移工、 性工作者的勞動現場直擊、 帶著家鄉手藝到城市闖蕩的寮國KATU族姊妹、 在邊緣生存的布農族和小豆子們...... ■ 漫畫X紀錄片X報導之跨域合作 延續真實、原創、跨領域合作取材的特色,本期《熱帶季風》力邀資深調查記者鐘聖雄、駐巴勒斯坦戰地記者Versus、紀錄片影展策展人林木材、作家陶曉嫚與漫畫家合作,從腳本、專欄到延伸閱讀,為原創紀實漫畫注入更深更廣的觀點、更生猛無畏的力道。 ■ 7位漫畫新銳以畫筆狙擊真實,刻畫人性 取材自真實的紀實漫畫,考驗漫畫家對真實的細膩考證、專注洞察和奔放的想像力。本期收錄7則紀實短篇漫畫,既有來自巴勒斯坦、中國農村、寮國的異地故事,也有在台灣邊緣暗角裡的小人物身影,展現7位漫畫新銳以畫筆狙擊真實,刻畫人性的精彩成果。 ■ 歐洲紀實漫畫經典節錄與導讀 「引介台灣看不到的經典紀實漫畫、豐富視野」的「國際經典」專欄,是《熱帶季風》必看亮點之一。本期引薦法國90年代「新漫畫」一員的大衛B.,其構思20年、於1996年出版的自傳漫畫系列《痛到癲》,以及奧地利漫畫家烏俐.露絲特,回首自己十七歲龐克族歲月的《今天是你餘生的最後一天》。 ■ 頂尖設計師何佳興高規裝幀與設計 帶有「亞洲氣味」的標準字、跳脫常理和帶節奏感的排版設計;超高規格,每篇章使用「不同的紙張和印刷工法」來彰顯漫畫本身的風格。本期《熱帶季風》繼續由AGI成員,台灣頂尖設計師何佳興操刀裝幀,讓讀者在閱讀的過程中增加視覺層次、感受觸覺變化。 《熱帶季風Vol.3》離開了上一期那個明確的東南亞地理空間,走向一個較為抽象的「生存領地」。完稿後經過一段痛苦的標題尋找期,直到從設計的角度感受到本期的「動靜並存」,一切的結才解開。 戰地,是一個對抗的地域,它不只是武裝戰爭的場域,也可以是在不同價值中拉扯的、或在信念中堅持的戰地。 書中這些真實的主角們為了生存,各自在世界的某個角落裡搏鬥著,你會在本期中看見:將每天都當做最後一天生活的17歲龐克女性、被癲癇症哥哥所囚禁的靈魂、如格鬥家的紀錄片導演、戰地記者間的小戰場、一場法事裡的荒謬事、為了生存而死亡的越南移工、酒店業的工傷現場、以家鄉手藝到大城市闖天下的KATU族姊妹、在邊緣生存的布農族和在邊緣生長的豆子們...... 小人物的搏鬥,不一定是喧囂的,在這些戰場裡,有時人們安靜的搏鬥、有時人們安靜的死去。回看台灣,我們何嘗不是活在一個安靜的戰地裡?

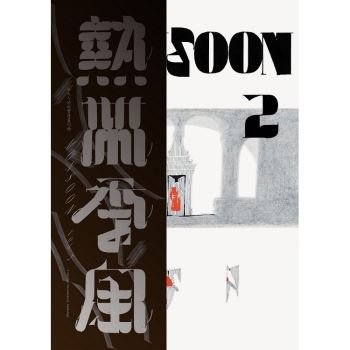

熱帶季風Vol.2:東南亞映像

現實深不可測,「紀實漫畫 」中詩意與殘酷並存的現代生活 在觀光效應衝擊下的檳城老咖啡店傳人、 因為惡劣勞動環境而情緒失控的遠洋印尼漁工、 經歷過柬埔寨大屠殺,用餘生處理心理創傷的倖存者、 迎接現代化的寮國古廟和為了上學來做沙彌的偏鄉孩子、 愛情價值觀和父母輩落差甚大的泰國新世代少男少女、 以創作探索自己與母國之間若即若離關係的泰國藝術家…… 一篇篇來自東南亞不同國度、空間的小人物故事,在漫畫家營造的情境中,映顯出各種現實生活中幽微、發人省思的狀態、築起與過往認知中全然不同的「東南亞映像」。 收藏級當代漫畫刊物,耗資製作,首刷2500本附流水編號,通路限量1000本。 在內容產業電子化的今日,慢工一直不斷地思考紙本存在的意義,從創社的純手工書到知名設計師何佳興設計的《熱帶季風》,都希望成為讀者能收藏一輩子的珍貴書籍。 本書罕見地針對每篇作品特性,選用不同紙材,並大量運用特殊色、金屬色印刷,使書本不只是原稿的複製、更是一種再創作。本期中英雙語並附上每本獨一無二的流水號供收藏。 漫畫新浪潮:第一本給大人的亞洲紀實漫畫 慢工出版於2017年末推出「給大人的亞洲紀實漫畫」──《熱帶季風》,收錄非虛構題材、帶有強烈作者風格的亞洲原創漫畫,並以深度專欄引介國際間的經典作品。創刊號極具開創性的題材和裝幀深受好評,陸續吸引新媒體的關注報導、知名藝文工作者力挺與推薦,並吸引港澳中台的藝文愛好者爭相收藏。 為了開創紀實漫畫的閱讀與創作更多的可能性,第二期的《熱帶季風》全本專題化,與更多不同領域的團體或創作者合作取材,深入議題核心、試著挖掘更多面向;並在各篇作品後再加上豐富的延伸資訊。 ◆精彩內容收錄: 【國際經典引介】:日本殿堂級漫畫大師,劇畫創始人-辰巳嘉裕/德國獨立媒體自製、極右翼組織報導漫畫-白狼 【紀實力現場觀】:慢工X Giloo紀實影音平台,攜手解讀泰國當代紀錄片。 【亞洲原創漫畫】:多國作者參與創作,給你台灣x印尼x 泰國x 馬來西亞x寮國x柬埔寨的當代真實故事。

【電子書】熱帶季風:Monsoon Vol.2

現實深不可測,「紀實漫畫 」中詩意與殘酷並存的現代生活 在觀光效應衝擊下的檳城老咖啡店傳人、 因為惡劣勞動環境而情緒失控的遠洋印尼漁工、 經歷過柬埔寨大屠殺,用餘生處理心理創傷的倖存者、 迎接現代化的寮國古廟和為了上學來做沙彌的偏鄉孩子、 愛情價值觀和父母輩落差甚大的泰國新世代少男少女、 以創作探索自己與母國之間若即若離關係的泰國藝術家…… 一篇篇來自東南亞不同國度、空間的小人物故事,在漫畫家營造的情境中,映顯出各種現實生活中幽微、發人省思的狀態、築起與過往認知中全然不同的「東南亞映像」。 收藏級當代漫畫刊物,耗資製作,首刷2500本附流水編號,通路限量1000本。 在內容產業電子化的今日,慢工一直不斷地思考紙本存在的意義,從創社的純手工書到知名設計師何佳興設計的《熱帶季風》,都希望成為讀者能收藏一輩子的珍貴書籍。 本書罕見地針對每篇作品特性,選用不同紙材,並大量運用特殊色、金屬色印刷,使書本不只是原稿的複製、更是一種再創作。本期中英雙語並附上每本獨一無二的流水號供收藏。 漫畫新浪潮:第一本給大人的亞洲紀實漫畫 慢工出版於2017年末推出「給大人的亞洲紀實漫畫」──《熱帶季風》,收錄非虛構題材、帶有強烈作者風格的亞洲原創漫畫,並以深度專欄引介國際間的經典作品。創刊號極具開創性的題材和裝幀深受好評,陸續吸引新媒體的關注報導、知名藝文工作者力挺與推薦,並吸引港澳中台的藝文愛好者爭相收藏。 為了開創紀實漫畫的閱讀與創作更多的可能性,第二期的《熱帶季風》全本專題化,與更多不同領域的團體或創作者合作取材,深入議題核心、試著挖掘更多面向;並在各篇作品後再加上豐富的延伸資訊。 ◆精彩內容收錄: 【國際經典引介】:日本殿堂級漫畫大師,劇畫創始人-辰巳嘉裕/德國獨立媒體自製、極右翼組織報導漫畫-白狼 【紀實力現場觀】:慢工X Giloo紀實影音平台,攜手解讀泰國當代紀錄片。 【亞洲原創漫畫】:多國作者參與創作,給你台灣x印尼x 泰國x 馬來西亞x寮國x柬埔寨的當代真實故事。

【電子書】前線Z.A

公民佔領行動、RCA工殤案、樂生療養院運動、關廠工人臥軌事件…… 用漫畫再現台灣重大社會運動現場、重新檢視被媒體操作所遺漏的細節。 社會運動在媒體上被呈現的是利益的衝突,秩序的混亂,政府的不足或者民眾的不滿。然而在「事件」的背後有的是用數字無法測量的痛苦,或用法律無法撫平的缺憾。看見運動訴求和法律條例以外的東西,真正理解這些前線的人們。《前線Z.A.》由此出發,真實紀錄社運參與者在身體上或者心裡上真切的感受,及社運前線的各種現象。 〈守城記〉 作者陳澈以傅凱羚於2014年3.4月份的社運紀錄文字為基礎,陳澈描繪了當時台北公民占領行動裡的繁複細節。 倒述的時間流中,前半部表現如旋渦般的動態衝突,後半部則展現靜態、綿延性的抗爭,突顯出個體與族群空間的拉扯。 〈忍冬訊號R.C.A.〉 作者楊鈺琦親自採訪了原美國無線公司(RCA)員工關懷協會、並出席旁聽該案的鈺琦,在〈忍冬訊號R.C.A.〉中綜合了當事人的自述和譬喻式的表達,描繪出勇敢站在街頭和司法前線的工人們,長年來忍受著職業傷害所種下的身心痛苦,以及被控方的冷漠回應。 〈地藏的碎形〉 作者黃立佩藉由接觸長期參與樂生運動的青年友人,〈地藏的碎形〉以抒情的手法表現一個介入者和一個當事者在社運中的連結。不是正義這麼簡單的東西,卻是毫無關係的兩人擁有著相同的失落和相同的渴望,促成他們成了這場運動中的戰友。 〈平行線〉 作者Candy Bird經常親身參與各式社會運動的街頭藝術家Candy Bird, 將一場臥軌抗議事件中的當事者和旁觀者的心情畫為〈平行線〉,找尋兩者之間交集的同時,也探討讓作者在社運中深深感到無力的「平行世界」。 〈頭條〉 作者Jimmeh Aitch 黃駿以卡通畫風呈現南方公園和查理週報的戲謔幽默,〈頭條〉 呈現台灣在社會運動中的某些亂象,同時也意圖挑戰東方世界對西式幽默的寬容性 !

【電子書】熱帶季風:Monsoon Vol.1

掀動漫畫新浪潮──第一本,給大人的亞洲紀實漫畫刊物 一次跨越五個亞洲國度、過足十種人生。 紀實漫畫,又有紙上紀錄片之稱。取材自非虛構題材,創作形式有別於一般傳統漫畫敘事,在文字及圖像的呈現上,帶有濃厚的實驗性和豐富的層次感。 在以一年一版的慢工速度推出《工廠》、《前線Z.A》、《青空下的學堂》、《哈囉哈囉馬尼拉》等深度紀實漫畫後。慢工出版的最新力作──《熱帶季風》,將一次給讀者帶來五個亞洲國度、十位作者的生活紀實體驗。 在紀實成為顯學的今日,邀請讀者一起搭上這股新浪潮。用紀實探索生活的真實面貌、傾聽亞洲地區不同人們生活的感受與聲音。 ◆精彩內容收錄: 【國際經典紀實漫畫引介】:親上戰地尋真相的記者漫畫家Joe Sacco、將無聊的監牢生活畫成經典的漫畫家花輪和一。 【第一手紀實力觀點】:國際獨立記者廖芸婕的報導筆記。 【亞洲地區作者原創漫畫】:九零年代澳門建築、吉隆坡街頭觀察、香港老舊社區童年記憶、關島查莫洛原住民文化、五溝水生態異變、澎湖擲炸棗民俗、獨立音樂人巡唱心聲、都市通勤族的日常細微感受、盲人生活感受、威尼斯巷弄迷走。 ◆精美裝幀設計: 【帶亞洲味的標準字】:由知名國際設計師何佳興操刀,並以較粗線條去設計標準字,精準傳達亞洲地區慵懶而緩慢的氛圍。 【帶節奏感的設計排版】:排版設計上刻意強調不秩序與節奏感,乍看不太合理,卻更能展現亞洲的真實面貌──如同充斥著各種顏色和食物的東南亞市場,是帶點髒亂但充滿活力的亞洲味道。 【以不同紙質傳達作品特質】:為了精準傳達每篇作品的生活感,每一篇作品都選用了不同紙紙質、工法去配合漫畫本身的風格。

【電子書】青空下的學堂

「我的夢想是吃魚。」 讓最渺小的事變成夢想,必須是活在多艱難的立足點上? 《青空下的學堂》由印尼第一線教育工作者烏杜記錄當地三個兒童團體的故事。幾位懷抱教育信念、默默耕耘的老師,用各種方式不斷幫助弱勢孩子縫補所面臨的各種生存破口,對象包括以拾荒維生而無法就學的孩童及孤兒,讓這些孩子在正規教育的圍牆外也得以學習和成長。 一切克難的處境中,僅以樸實謙卑的圖文敘事,讓人一窺印尼教育文化的邊緣和階級落差,如何與我們座落在同一片蒼芎下。 讀後或許能夠理解,那個遠方的小孩是在什麼樣的處境,寫下一種平等:「人類,不過是平凡的生物,不強大也不完美。」

哈囉哈囉馬尼拉

作者Jimmeh Aitch黃駿曾在菲律賓的首都馬尼拉大學任教,這裡也是他的菲律賓親家所在的城市,本書以此地為場景展開一系列的短篇紀錄漫畫。 Jimmeh以一個小人物的姿態敘述自己在馬尼拉真實的經歷和處境,時以幽默的角度發表自身觀點,時以嚴肅的心態省思個人經歷。即便呈現地只是些許生命的小片斷,卻能引領我們進入一個真實而有生命力的馬尼拉。 書名中的Halo-Halo來自菲律賓當地著名的一種剉冰,以一球鮮紫色的芋頭冰淇淋混合了許多其它不同的食材。 漫畫以作者本人為敘事主體,數個短篇帶領讀者進入他在馬尼拉的生活經歷以及妻家親人的軼事,如同Halo-Halo一般多彩多姿!

【電子書】哈囉哈囉馬尼拉

作者Jimmeh Aitch黃駿曾在菲律賓的首都馬尼拉大學任教,這裡也是他的菲律賓親家所在的城市,本書以此地為場景展開一系列的短篇紀錄漫畫。 Jimmeh以一個小人物的姿態敘述自己在馬尼拉真實的經歷和處境,時以幽默的角度發表自身觀點,時以嚴肅的心態省思個人經歷。即便呈現地只是些許生命的小片斷,卻能引領我們進入一個真實而有生命力的馬尼拉。 書名中的Halo-Halo來自菲律賓當地著名的一種剉冰,以一球鮮紫色的芋頭冰淇淋混合了許多其它不同的食材。 漫畫以作者本人為敘事主體,數個短篇帶領讀者進入他在馬尼拉的生活經歷以及妻家親人的軼事,如同Halo-Halo一般多彩多姿!

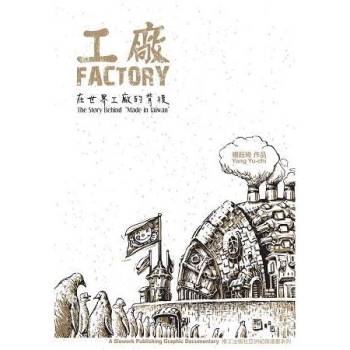

工廠:在世界工廠的背後

有一天,工廠離開了,而勞動者被留在原地。 鈺琦的母親在一個塑膠娃娃工廠工作了將近二十年,就在退休前的幾個月,工廠宣佈關閉外移到中國大陸,身為基層員工的母親面臨失業,在極力爭取後仍拿到了遠少於退休金的遣散費。為了維持家計,她只好輾轉到幾個不同的加工廠上班,在那些工廠裡,有許多惡劣的環境。這個作品不僅是作者對其母親的致敬,更是為其他更多在長年勞動之後,依舊無法擁有基本生活水平的人敘述他們的故事 。

【電子書】工廠:在世界工廠的背後

有一天,工廠離開了,而勞動者被留在原地。 鈺琦的母親在一個塑膠娃娃工廠工作了將近二十年,就在退休前的幾個月,工廠宣佈關閉外移到中國大陸,身為基層員工的母親面臨失業,在極力爭取後仍拿到了遠少於退休金的遣散費。為了維持家計,她只好輾轉到幾個不同的加工廠上班,在那些工廠裡,有許多惡劣的環境。這個作品不僅是作者對其母親的致敬,更是為其他更多在長年勞動之後,依舊無法擁有基本生活水平的人敘述他們的故事 。