-

排序

- 圖片

- 條列

房思琪的初戀樂園(增訂版)

令人心碎卻無能為力的真實故事。性、權力、升學主義──青澀的表皮、變態社會的日常如果這件事情正在發生,我們要怎麼假裝世界上沒有人以強暴小女孩為樂?「我下樓拿作文給李老師改。他掏出來,我被逼到塗在牆上。老師說了九個字:『不行的話,嘴巴可以吧。』我說了五個字:『不行,我不會。』他就塞進來。那感覺像溺水。可以說話之後,我對老師說:『對不起。』有一種功課做不好的感覺。」 小小的房思琪住在金碧輝煌的人生裡,她的臉和她可以想像的將來一樣漂亮。補習班國文名師李國華是同一棟高級住宅的鄰居。崇拜文學的小房思琪同樣崇拜飽讀詩書的李老師。 有一天李老師說,妳的程度這麼好,不如每個禮拜交一篇作文給我吧,不收妳鐘點費。思琪聽話地下樓了。老師在家裡等她,桌上沒有紙筆。 思琪的初戀是李老師。因為李老師把她翻面,把他的東西塞進去。那年的教師節思琪才十三歲,這個世界和她原本認識的不一樣。 如果這是愛情,為什麼覺得暴力?為什麼覺得被折斷?為什麼老師要一個女學生換過一個女學生?如果這不是愛情,那滿口學問的李老師怎麼能做了以後,還這麼自信、無疑、無愧於心? 特別收錄作者婚禮致詞、2017年臺北國際書展「讀字迷宮」新書發表會、公共冊所座談會,以及Readmoo「閱讀最前線」的訪談與獨白內容。【獲獎紀錄】★2017年***2月選書★2017年Openbook年度好書.中文創作★2018年《天下雜誌》十大中文好書★入選文化部2021 Books From Taiwan

【電子書】房思琪的初戀樂園

令人心碎卻無能為力的真實故事。性、權力、升學主義──青澀的表皮、變態社會的日常如果這件事情正在發生,我們要怎麼假裝世界上沒有人以強暴小女孩為樂?「我下樓拿作文給李老師改。他掏出來,我被逼到塗在牆上。老師說了九個字:『不行的話,嘴巴可以吧。』我說了五個字:『不行,我不會。』他就塞進來。那感覺像溺水。可以說話之後,我對老師說:『對不起。』有一種功課做不好的感覺。」 小小的房思琪住在金碧輝煌的人生裡,她的臉和她可以想像的將來一樣漂亮。補習班國文名師李國華是同一棟高級住宅的鄰居。崇拜文學的小房思琪同樣崇拜飽讀詩書的李老師。 有一天李老師說,妳的程度這麼好,不如每個禮拜交一篇作文給我吧,不收妳鐘點費。思琪聽話地下樓了。老師在家裡等她,桌上沒有紙筆。 思琪的初戀是李老師。因為李老師把她翻面,把他的東西塞進去。那年的教師節思琪才十三歲,這個世界和她原本認識的不一樣。 如果這是愛情,為什麼覺得暴力?為什麼覺得被折斷?為什麼老師要一個女學生換過一個女學生?如果這不是愛情,那滿口學問的李老師怎麼能做了以後,還這麼自信、無疑、無愧於心? 特別收錄作者婚禮致詞、2017年臺北國際書展「讀字迷宮」新書發表會、公共冊所座談會,以及Readmoo「閱讀最前線」的訪談與獨白內容。【獲獎紀錄】★2017年***2月選書★2017年Openbook年度好書.中文創作★2018年《天下雜誌》十大中文好書★入選文化部2021 Books From Taiwan

白醫師回憶錄

一本當代醫療現場的回憶錄小說「我當醫生是為了救人,救人什麼時候變成折磨人?是什麼讓助人的現場變調?種種念頭一閃而逝……」他們說我是守護者,守護患者免於疾病的傷害,為什麼帶來傷害的、跟我交手的,不是疾病? 他們說我從事醫治的職業,是撫慰病痛的工作,為什麼我診察這個職業,發現這行深陷病痛、需要醫治?他們說我們應該重視生命,因為人命關天,為什麼我撞見生命被當作交易權勢與地位的籌碼,被廉價地賤賣拋售?《白醫師回憶錄》回放白醫師記憶中最難忘的一段歲月,為讀者敞開住院醫師小白的所思所想,及小白如何懷著這些疑惑,在血雨腥風的白色叢林探險,摸索陷阱之上的求生藝術。共感推薦侯文詠(華文暢銷作家) 林運鴻(文字工作者)楊鎮宇(文字工作者)熊一蘋(文字工作者)吳易澄(新竹馬偕醫院精神科醫師)劉介修(成大醫院高齡醫學部醫師)謝宛婷(奇美醫院緩和醫療中心主任)「一直沒有搞明白,當初醫學院畢業時,沒有選擇直接去當醫生的原因。好不容易考進了醫學系,又花了七年在課堂和醫院關關難過。成為醫師學徒之路,不知道何時開始變得徬徨。從這個一層一層,彷彿只能直線攀爬的階梯上出逃,因為時常感到格格不入,感到生存艱難。閱讀《白醫師回憶錄》,是種療癒的經驗。原來,我們都在白色叢林裡尋找生存之道。已經不太確定最後究竟是倖存,或滅絕。繞路多年後回到醫院,生存依然艱難,也許正因為太在乎。倖存者與出逃者真誠對話的集體敘事,在細菌病毒與個人化的道德勸說外,指向更根本的制度與文化根源。我們繼續一邊掙扎生存,一邊一起找路。」--劉介修(成大醫院高齡醫學部醫師)「如果把一百位醫師的回憶錄放在一起,會有多少核心的情節類似?恐怕程度非常高。《白醫師回憶錄》正是一本這樣掏心剖肺把臺灣醫療社會的實相與鏡映端給眾人的小說,真實的主角並不是白醫師,而是一齣名為『醫療』的劇碼。作為總是會走上這個舞台搬演一段人生的每個人,我推薦大家都能讀過它。小說裡的白醫師彷彿滄桑盡歷、俯案自嘆,然而作者對醫療的熱情卻掩蓋不住,那是內心仍兀自猛烈跳動的醫者之筆才能流淌的文字。我想起某個清晨,我在樓梯牆邊陪伴一位因為病人而痛心流淚的後進醫師,爾後我因為他給我的感觸,想起《小孤島大醫生》的主題曲〈騎在銀龍的背上〉中的那幾段歌詞:悲傷啊 快變成羽翼吧傷痕啊 快變成羅盤吧就像仍不會飛的雛鳥般 我感嘆著自己

【電子書】白醫師回憶錄

一本當代醫療現場的回憶錄小說「我當醫生是為了救人,救人什麼時候變成折磨人?是什麼讓助人的現場變調?種種念頭一閃而逝……」他們說我是守護者,守護患者免於疾病的傷害,為什麼帶來傷害的、跟我交手的,不是疾病? 他們說我從事醫治的職業,是撫慰病痛的工作,為什麼我診察這個職業,發現這行深陷病痛、需要醫治?他們說我們應該重視生命,因為人命關天,為什麼我撞見生命被當作交易權勢與地位的籌碼,被廉價地賤賣拋售?《白醫師回憶錄》回放白醫師記憶中最難忘的一段歲月,為讀者敞開住院醫師小白的所思所想,及小白如何懷著這些疑惑,在血雨腥風的白色叢林探險,摸索陷阱之上的求生藝術。共感推薦侯文詠(華文暢銷作家) 林運鴻(文字工作者)楊鎮宇(文字工作者)熊一蘋(文字工作者)吳易澄(新竹馬偕醫院精神科醫師)劉介修(成大醫院高齡醫學部醫師)謝宛婷(奇美醫院緩和醫療中心主任)「一直沒有搞明白,當初醫學院畢業時,沒有選擇直接去當醫生的原因。好不容易考進了醫學系,又花了七年在課堂和醫院關關難過。成為醫師學徒之路,不知道何時開始變得徬徨。從這個一層一層,彷彿只能直線攀爬的階梯上出逃,因為時常感到格格不入,感到生存艱難。閱讀《白醫師回憶錄》,是種療癒的經驗。原來,我們都在白色叢林裡尋找生存之道。已經不太確定最後究竟是倖存,或滅絕。繞路多年後回到醫院,生存依然艱難,也許正因為太在乎。倖存者與出逃者真誠對話的集體敘事,在細菌病毒與個人化的道德勸說外,指向更根本的制度與文化根源。我們繼續一邊掙扎生存,一邊一起找路。」--劉介修(成大醫院高齡醫學部醫師)「如果把一百位醫師的回憶錄放在一起,會有多少核心的情節類似?恐怕程度非常高。《白醫師回憶錄》正是一本這樣掏心剖肺把臺灣醫療社會的實相與鏡映端給眾人的小說,真實的主角並不是白醫師,而是一齣名為『醫療』的劇碼。作為總是會走上這個舞台搬演一段人生的每個人,我推薦大家都能讀過它。小說裡的白醫師彷彿滄桑盡歷、俯案自嘆,然而作者對醫療的熱情卻掩蓋不住,那是內心仍兀自猛烈跳動的醫者之筆才能流淌的文字。我想起某個清晨,我在樓梯牆邊陪伴一位因為病人而痛心流淚的後進醫師,爾後我因為他給我的感觸,想起《小孤島大醫生》的主題曲〈騎在銀龍的背上〉中的那幾段歌詞:悲傷啊 快變成羽翼吧傷痕啊 快變成羅盤吧就像仍不會飛的雛鳥般 我感嘆著自己

我和兩個戀人住一起:三人共享兩人世界的多邊戀日常

一個屋簷下三人的多邊戀愛 韓國女子的多重/開放式關係實踐 是從何時開始的呢?「我喜歡你」成了「我要擁有你」的同義詞? 嫉妒成為愛情的證據,我們自詡為監視戀人的獄卒,也是受對方監視的罪囚,因為戀愛「本該」如此……。 難道就沒有其他的相愛方式嗎? 放下對彼此的控制並且相互尊重的愛,就沒有存在的可能嗎? 浪漫與暴力交織的傳統戀愛腳本,讓洪承銀傷痕累累。將結婚視為終點的預設前提,並不適合早已決定不婚不生的她;占有並制約彼此的相愛方式,更在她身上留下了一道道傷口。承銀和男友宇宙,決定摒棄傳統的戀愛框架,談一場不一樣的戀愛。 然後,就在兩人交往的第三年,承銀遇見了性別酷兒知敏。 某天,承銀對宇宙說:「你覺得如果我跟其他人交往的話,會怎麼樣?」 直覺敏銳的宇宙,以提問代替了回答:「承銀你跟其他人在一起了吧?」 承銀、宇宙與知敏,就此開啟了V字形的多邊戀愛關係。而在三人交往的第二年,他們決定走入三人同居的生活。成長背景與生活習慣迥異的三人,就此展開了雞飛狗跳、充滿歡笑與淚水的同居時光。宇宙和知敏的嫉妒不安與憂鬱、承銀的自責歉疚與羞愧、三人關於性愛的約定、每週的家庭會議、家務分配與照顧工作的協調及難處、與「戀人的戀人」形成的重要羈絆、當兩人吵架時有了一個勸架的人、外界的歧視與打壓、與家人朋友「出櫃」……。本書記錄了在這個將兩人份的愛情訂定為預設值的世界中,三個人相識相愛並共同生活的日常。三人頂著外界的異樣眼光,建立起相互扶持的獨特愛情關係,也重新定義了「家庭」。 【一個屋簷下三人的多邊戀愛】 ◎ 三個人的同居生活,是宇宙和知敏與交織著嫉妒、混亂、不安及憂鬱的「那個」對抗的每一天;也是承銀被罪惡感、歉疚感、羞愧感交織的另一種「那個」籠罩的時光。 ◎ 三人關於性愛的約定:第一、務必使用保險套;第二、不在身上留下吻痕;第三、不過問與性愛相關的事;第四、進行輸精管結紮手術。 ◎ 三人一起的生活,是在兩人吵架時有了一個勸架的人;是幸虧有彼此才能削弱熊熊燃燒的怒火;是因為有共同敵人而產生革命同志情。 ◎ 一個屋簷下的三種消費觀:聽著爸爸「沒錢了,沒錢了」哭窮長大的承銀;消費座右銘是「先衝了,未來的我會負責」的宇宙;對於開銷精打細算,會用excel表記帳的知敏。消費型態迥異的三人該如何分擔家計? ◎ 看醫生動手術、三人一同尋找租屋處、出遊同宿時才發現,原來三人一起的生活,就是不得不將一個個謊言說得和吃飯一樣稀鬆平常……。 ★ 特別收錄兩位主角「宇宙」與「知敏」的訪談。 ★ 臺灣版獨家收錄全新後記〈致主角〉。韓文版出版四年後,三人的同居生活有何變化呢? 浪女推薦 許欣瑞│《波栗打開開》資源網召集人(專文推薦) 劉芷妤│小說家(專文推薦) 烏烏醫師│禾馨婦產科醫師 揚|Podcast「談性說愛」主理人 「臺灣市面上關於開放/多重關係的書雖不多,近年來總也累積出一塊小小空間,差不多快塞滿一個方櫃的大小。內容不出把開放/多重關係的概念講得細緻完整,或是把實作訣竅整理得深入淺出,好像讀完之後,就可以按圖索驥地打開親密關係中種種美好的可能性。 就算如此,我總覺得還是少了什麼。而這本書來得正好,輕輕巧巧地補上這個缺憾。 洪承銀用她獨有的細膩文筆,擷取三人同居日常中點點滴滴的細節,編織成平暖溫厚的流光,平凡一如你我生活中,偶爾抬起頭望進某人目光裡,依然感受到的暈眩剎那。只是在作者的生活中,這個『某人』是複數,如此而已,大同小異。 她不說教,不整理歸納,也不試圖要滿足所有人的提問,僅僅只是展現日常互動與各自的內心戲,那些小小的喜怒哀樂、吉光片羽,便指引了一種方向與諸多可能。雖然這些經驗並不一定適用於所有人,但答案其實都藏在各自日常生活的細節裡,至少我的經驗也是如此。 洪承銀不告訴我們開放/多重關係的答案,卻如實展現她追尋生活的方式,真好。」——許欣瑞(《波栗打開開》資源網召集人) 「讀洪承銀的《我和兩個戀人住一起》,腦中會不斷浮出驚嘆號:天啊他們怎麼可以!天啊這樣難道不會有問題!天啊他們都能接受嗎!天啊這不可能吧——這些驚嘆號會組成一架梯子,一邊讀著一邊驚嘆著,都還不用讀完全書,讀者便會發現自己已經沿著梯子,莫名其妙地走到了框架之外。框架之外,無比廣闊,而且並不危險……至少,並沒有比框架裡更危險。 宇宙、知敏與承銀之間的V型關係,像是一把錐子,敲破了原本就矗立在我們眼前,我們卻從未發現的一道隱形牆面。那道牆之所以一直以來都難以跨越,原因並非它有多麼厚重,而是因為我們始終不知道有個隱形牆面讓我們看來沒有其他選擇。而當牆面被打破,我們也會發現走過去之後,戀愛的甜蜜與煩惱和沒有走過去之前是一樣的,並沒有什麼不同。」——劉芷妤(小說家) 「『小孩子才做選擇,我全都要。』這句話或許是成年人虛張聲勢的叫囂。夢想與現實、職場與家庭、安全感與無拘束,很抱歉,你只能選一個。那愛情呢?親密、激情、承諾,大師提出的愛情金三角可沒有『獨占』這一角。你情、我願、他OK的多邊關係是否才是王道?從一日三餐到床笫之間,作者描述她與兩個戀人的日常,滿足了世人對多邊戀的好奇心。從相識、同居到成為一家人,三個人的關係逼著我們反思自己在關係中的想要與不要。愛情,是否真能成為複選題?魚與熊掌,抱歉我全都要。」——烏烏醫師(禾馨婦產科醫師) 「比起以多邊戀散文集描述此書,我更想說這是一本談愛的書。 自古以來,明明有那麼多談論愛的作品,但在生活中遇見『愛是什麼』這種萬年題目,卻發現大家的愛竟然那樣千篇一律。對戀愛型態、家庭的預設,甚至是將浪漫愛常規化,都只是把框架當作成就,活成了複製的人。 承銀在此書中,不只描述了和兩位戀人宇宙、知敏的互動,也書寫了與家中四隻狗狗的生活,以及與原生家庭和社會交手的點滴。《我和兩個戀人住一起》的獨特之處,並不在於多邊戀有多特別,而在於承銀能夠感受並描繪出每個瞬間、每個人的獨特。 每一個當下,愛都長得不一樣,在各種感受裡,持續檢視自己對愛的定義與渴望,那樣努力打破邊界再建立邊界的過程,是我在這本書裡讀見,也最希望能在大家身上看見的愛的腳本。 願你讀完此書,能欣然面對各種形式的愛,能更深刻地,對情緒有感、對改變有意識,不把任何關係視為理所當然,活成一個有愛、能愛、會愛的人。」——揚(Podcast「談性說愛」主理人)

【電子書】我和兩個戀人住一起:三人共享兩人世界的多邊戀日常

一個屋簷下三人的多邊戀愛 韓國女子的多重/開放式關係實踐 是從何時開始的呢?「我喜歡你」成了「我要擁有你」的同義詞? 嫉妒成為愛情的證據,我們自詡為監視戀人的獄卒,也是受對方監視的罪囚,因為戀愛「本該」如此……。 難道就沒有其他的相愛方式嗎? 放下對彼此的控制並且相互尊重的愛,就沒有存在的可能嗎? 浪漫與暴力交織的傳統戀愛腳本,讓洪承銀傷痕累累。將結婚視為終點的預設前提,並不適合早已決定不婚不生的她;占有並制約彼此的相愛方式,更在她身上留下了一道道傷口。承銀和男友宇宙,決定摒棄傳統的戀愛框架,談一場不一樣的戀愛。 然後,就在兩人交往的第三年,承銀遇見了性別酷兒知敏。 某天,承銀對宇宙說:「你覺得如果我跟其他人交往的話,會怎麼樣?」 直覺敏銳的宇宙,以提問代替了回答:「承銀你跟其他人在一起了吧?」 承銀、宇宙與知敏,就此開啟了V字形的多邊戀愛關係。而在三人交往的第二年,他們決定走入三人同居的生活。成長背景與生活習慣迥異的三人,就此展開了雞飛狗跳、充滿歡笑與淚水的同居時光。宇宙和知敏的嫉妒不安與憂鬱、承銀的自責歉疚與羞愧、三人關於性愛的約定、每週的家庭會議、家務分配與照顧工作的協調及難處、與「戀人的戀人」形成的重要羈絆、當兩人吵架時有了一個勸架的人、外界的歧視與打壓、與家人朋友「出櫃」……。本書記錄了在這個將兩人份的愛情訂定為預設值的世界中,三個人相識相愛並共同生活的日常。三人頂著外界的異樣眼光,建立起相互扶持的獨特愛情關係,也重新定義了「家庭」。 【一個屋簷下三人的多邊戀愛】 ◎ 三個人的同居生活,是宇宙和知敏與交織著嫉妒、混亂、不安及憂鬱的「那個」對抗的每一天;也是承銀被罪惡感、歉疚感、羞愧感交織的另一種「那個」籠罩的時光。 ◎ 三人關於性愛的約定:第一、務必使用保險套;第二、不在身上留下吻痕;第三、不過問與性愛相關的事;第四、進行輸精管結紮手術。 ◎ 三人一起的生活,是在兩人吵架時有了一個勸架的人;是幸虧有彼此才能削弱熊熊燃燒的怒火;是因為有共同敵人而產生革命同志情。 ◎ 一個屋簷下的三種消費觀:聽著爸爸「沒錢了,沒錢了」哭窮長大的承銀;消費座右銘是「先衝了,未來的我會負責」的宇宙;對於開銷精打細算,會用excel表記帳的知敏。消費型態迥異的三人該如何分擔家計? ◎ 看醫生動手術、三人一同尋找租屋處、出遊同宿時才發現,原來三人一起的生活,就是不得不將一個個謊言說得和吃飯一樣稀鬆平常……。 ★ 特別收錄兩位主角「宇宙」與「知敏」的訪談。 ★ 臺灣版獨家收錄全新後記〈致主角〉。韓文版出版四年後,三人的同居生活有何變化呢? 浪女推薦 許欣瑞│《波栗打開開》資源網召集人(專文推薦) 劉芷妤│小說家(專文推薦) 烏烏醫師│禾馨婦產科醫師 揚|Podcast「談性說愛」主理人 「臺灣市面上關於開放/多重關係的書雖不多,近年來總也累積出一塊小小空間,差不多快塞滿一個方櫃的大小。內容不出把開放/多重關係的概念講得細緻完整,或是把實作訣竅整理得深入淺出,好像讀完之後,就可以按圖索驥地打開親密關係中種種美好的可能性。 就算如此,我總覺得還是少了什麼。而這本書來得正好,輕輕巧巧地補上這個缺憾。 洪承銀用她獨有的細膩文筆,擷取三人同居日常中點點滴滴的細節,編織成平暖溫厚的流光,平凡一如你我生活中,偶爾抬起頭望進某人目光裡,依然感受到的暈眩剎那。只是在作者的生活中,這個『某人』是複數,如此而已,大同小異。 她不說教,不整理歸納,也不試圖要滿足所有人的提問,僅僅只是展現日常互動與各自的內心戲,那些小小的喜怒哀樂、吉光片羽,便指引了一種方向與諸多可能。雖然這些經驗並不一定適用於所有人,但答案其實都藏在各自日常生活的細節裡,至少我的經驗也是如此。 洪承銀不告訴我們開放/多重關係的答案,卻如實展現她追尋生活的方式,真好。」——許欣瑞(《波栗打開開》資源網召集人) 「讀洪承銀的《我和兩個戀人住一起》,腦中會不斷浮出驚嘆號:天啊他們怎麼可以!天啊這樣難道不會有問題!天啊他們都能接受嗎!天啊這不可能吧——這些驚嘆號會組成一架梯子,一邊讀著一邊驚嘆著,都還不用讀完全書,讀者便會發現自己已經沿著梯子,莫名其妙地走到了框架之外。框架之外,無比廣闊,而且並不危險……至少,並沒有比框架裡更危險。 宇宙、知敏與承銀之間的V型關係,像是一把錐子,敲破了原本就矗立在我們眼前,我們卻從未發現的一道隱形牆面。那道牆之所以一直以來都難以跨越,原因並非它有多麼厚重,而是因為我們始終不知道有個隱形牆面讓我們看來沒有其他選擇。而當牆面被打破,我們也會發現走過去之後,戀愛的甜蜜與煩惱和沒有走過去之前是一樣的,並沒有什麼不同。」——劉芷妤(小說家) 「『小孩子才做選擇,我全都要。』這句話或許是成年人虛張聲勢的叫囂。夢想與現實、職場與家庭、安全感與無拘束,很抱歉,你只能選一個。那愛情呢?親密、激情、承諾,大師提出的愛情金三角可沒有『獨占』這一角。你情、我願、他OK的多邊關係是否才是王道?從一日三餐到床笫之間,作者描述她與兩個戀人的日常,滿足了世人對多邊戀的好奇心。從相識、同居到成為一家人,三個人的關係逼著我們反思自己在關係中的想要與不要。愛情,是否真能成為複選題?魚與熊掌,抱歉我全都要。」——烏烏醫師(禾馨婦產科醫師) 「比起以多邊戀散文集描述此書,我更想說這是一本談愛的書。 自古以來,明明有那麼多談論愛的作品,但在生活中遇見『愛是什麼』這種萬年題目,卻發現大家的愛竟然那樣千篇一律。對戀愛型態、家庭的預設,甚至是將浪漫愛常規化,都只是把框架當作成就,活成了複製的人。 承銀在此書中,不只描述了和兩位戀人宇宙、知敏的互動,也書寫了與家中四隻狗狗的生活,以及與原生家庭和社會交手的點滴。《我和兩個戀人住一起》的獨特之處,並不在於多邊戀有多特別,而在於承銀能夠感受並描繪出每個瞬間、每個人的獨特。 每一個當下,愛都長得不一樣,在各種感受裡,持續檢視自己對愛的定義與渴望,那樣努力打破邊界再建立邊界的過程,是我在這本書裡讀見,也最希望能在大家身上看見的愛的腳本。 願你讀完此書,能欣然面對各種形式的愛,能更深刻地,對情緒有感、對改變有意識,不把任何關係視為理所當然,活成一個有愛、能愛、會愛的人。」——揚(Podcast「談性說愛」主理人)

淚腺壞掉

不能哭了、不想哭了 保護機制一旦失守,潰堤的情緒會兵敗如山倒 台北國際書展大獎得主 任依島 × 李玟萱 因為山而相遇的兩人 寫給對方與自己的十二封信 ★楊佳嫻、郭熊、丁名慶、鄭清鴻、熊一蘋 真誠推薦 「我看電影已經很久沒大哭了,不像以往,在感動處就會哭。可能是潛意識裡要壓抑自己的情感避免波動,否則保護機制一旦失守,潰堤的情緒會兵敗如山倒。」——李玟萱 「我仍不清楚為何流淚,只知道,眼淚說著無聲的話,眼淚說的比不說的,多很多。」——任依島 ▍活著的每一天,都是「向死而生」…… 本書作者是背景迥異的兩人,男/女、心理師/文字工作者、北部人/南部人、未婚/已婚、帶病/陪病、本土囝仔/外省第三代。 那幾年,他們雙雙墜入人生幽谷。 一個罹患癌症,歷經化療、休養、再度復發、再治療的循環。 另一個因伴侶嚴重中風,擔起陪病者的她,面臨身心重大考驗,很多年都不再外出。 直到任依島身體復原後,開啟每月一山團,李玟萱也試著出去走走,兩位作家因此認識。 同獲台北國際書展大獎首獎肯定的兩位作家,因為山而相識,繼而透過書信,在疫情期間交換彼此生活的痕跡。 ▍李玟萱的十二封信,訴說的是《失去你的三月四日》後,生命的轉折。 在交往十年的男友J離世後,她像是走進一個很長很黑的山洞,看不見光,也看不到路,不再期待對誰說話。 直到多年後,她的先生出現,她再度擁抱愛與幸福。 然而結婚沒幾年,先生中風倒下,至今無法言語、也無法吞嚥。 人生再次墜落的她,失去感受世界的能力、也寫不出任何文字…… ▍任依島的十二封信,回顧的是成長的印記。 自認平庸的他,如何在升學體制下匍匐前進。 在失戀與退學雙重打擊下,他如何在挫敗中慢慢爬起。 終於走上喜歡的心理工作時,癌症卻來襲…… 原以為可以前進的人生,腳步慢到像停了下來…… / 兩位作家歷經生命的傷痛,但他們沒有讓自己往下墜落,而是透過各種方式自我療癒,也勇於接受旁人的關懷與支持,從而能一步一步繼續往前走。 這份書寫是以他們的生命體會所展開的復健之旅,既是身心的復健,更是文字的復健,他們共同盼望「當世界下起滂沱大雨時,能用文字為某個人搭起一刻的廊簷。」 在每個消沉、頹喪、抑鬱、寂寞、無助的時刻,但願他們的文字可以陪伴你。 【本書精句】 任依島 「變化本是如此的日常,瘟疫只是將其規模放大至全世界。疫情給出困難且無可迴避的功課,要我們不時地回望自身及所處的社會與環境,那不可預料、無從抗力的變動,更值得人類學習與之共處。」 「孤獨的起始與終點,就是學習自己跟自己在一起,因為當生命步入盡頭,即使有家人、朋友陪伴在側,但只有陪著的自己才能一起迎向並完成死亡。」 「旅行的起點是為了自己,縱使行旅異地,遇見他者,終點仍會回到自己。只是這個自己裡面,有了他人。」 李玟萱 「我認清自己一點都不想不同,只希望跟每個人一樣,和相愛的人平凡到死。」 「感情到了極致,竟會以無情的方式展現」 「有時候疼痛太立體了,語言的限制會將它壓縮得扁平,唯有在願意跋涉到你心裡的人面前,才甘心讓文字在樹洞裡重新編織成繩索,攀出深淵。」 「我們永遠無法從表面得知他人過的是什麼樣的生活,眼前的黑不是黑,看似平靜的白,也許是蒼白。」 一致推薦 李玟萱和任依島借寫信來相互推促,回顧那些使自己長大的人事物,曾動搖我,刺穿我,孤立我,曾淹沒過我,席捲使我目眩心迷而又留下我的──使我成為我,使我知道我被歸類在哪裡,而我又想前往哪裡。——楊佳嫻(學者、作家) 閱讀旁人的日記有種蒙太奇的組裝感,每一篇帶領我走進一個事件、一個視角、一個靈光乍現的瞬間,從而再次整合成一個空間與時間,我宛如一位獵人閱讀書中的文字化成生動無比的畫面。——郭熊(《走進布農的山》作者)

【電子書】淚腺壞掉

不能哭了、不想哭了 保護機制一旦失守,潰堤的情緒會兵敗如山倒 台北國際書展大獎得主 任依島 × 李玟萱 因為山而相遇的兩人 寫給對方與自己的十二封信 ★楊佳嫻、郭熊、丁名慶、鄭清鴻、熊一蘋 真誠推薦 「我看電影已經很久沒大哭了,不像以往,在感動處就會哭。可能是潛意識裡要壓抑自己的情感避免波動,否則保護機制一旦失守,潰堤的情緒會兵敗如山倒。」——李玟萱 「我仍不清楚為何流淚,只知道,眼淚說著無聲的話,眼淚說的比不說的,多很多。」——任依島 ▍活著的每一天,都是「向死而生」…… 本書作者是背景迥異的兩人,男/女、心理師/文字工作者、北部人/南部人、未婚/已婚、帶病/陪病、本土囝仔/外省第三代。 那幾年,他們雙雙墜入人生幽谷。 一個罹患癌症,歷經化療、休養、再度復發、再治療的循環。 另一個因伴侶嚴重中風,擔起陪病者的她,面臨身心重大考驗,很多年都不再外出。 直到任依島身體復原後,開啟每月一山團,李玟萱也試著出去走走,兩位作家因此認識。 同獲台北國際書展大獎首獎肯定的兩位作家,因為山而相識,繼而透過書信,在疫情期間交換彼此生活的痕跡。 ▍李玟萱的十二封信,訴說的是《失去你的三月四日》後,生命的轉折。 在交往十年的男友J離世後,她像是走進一個很長很黑的山洞,看不見光,也看不到路,不再期待對誰說話。 直到多年後,她的先生出現,她再度擁抱愛與幸福。 然而結婚沒幾年,先生中風倒下,至今無法言語、也無法吞嚥。 人生再次墜落的她,失去感受世界的能力、也寫不出任何文字…… ▍任依島的十二封信,回顧的是成長的印記。 自認平庸的他,如何在升學體制下匍匐前進。 在失戀與退學雙重打擊下,他如何在挫敗中慢慢爬起。 終於走上喜歡的心理工作時,癌症卻來襲…… 原以為可以前進的人生,腳步慢到像停了下來…… / 兩位作家歷經生命的傷痛,但他們沒有讓自己往下墜落,而是透過各種方式自我療癒,也勇於接受旁人的關懷與支持,從而能一步一步繼續往前走。 這份書寫是以他們的生命體會所展開的復健之旅,既是身心的復健,更是文字的復健,他們共同盼望「當世界下起滂沱大雨時,能用文字為某個人搭起一刻的廊簷。」 在每個消沉、頹喪、抑鬱、寂寞、無助的時刻,但願他們的文字可以陪伴你。 【本書精句】 任依島 「變化本是如此的日常,瘟疫只是將其規模放大至全世界。疫情給出困難且無可迴避的功課,要我們不時地回望自身及所處的社會與環境,那不可預料、無從抗力的變動,更值得人類學習與之共處。」 「孤獨的起始與終點,就是學習自己跟自己在一起,因為當生命步入盡頭,即使有家人、朋友陪伴在側,但只有陪著的自己才能一起迎向並完成死亡。」 「旅行的起點是為了自己,縱使行旅異地,遇見他者,終點仍會回到自己。只是這個自己裡面,有了他人。」 李玟萱 「我認清自己一點都不想不同,只希望跟每個人一樣,和相愛的人平凡到死。」 「感情到了極致,竟會以無情的方式展現」 「有時候疼痛太立體了,語言的限制會將它壓縮得扁平,唯有在願意跋涉到你心裡的人面前,才甘心讓文字在樹洞裡重新編織成繩索,攀出深淵。」 「我們永遠無法從表面得知他人過的是什麼樣的生活,眼前的黑不是黑,看似平靜的白,也許是蒼白。」 一致推薦 李玟萱和任依島借寫信來相互推促,回顧那些使自己長大的人事物,曾動搖我,刺穿我,孤立我,曾淹沒過我,席捲使我目眩心迷而又留下我的──使我成為我,使我知道我被歸類在哪裡,而我又想前往哪裡。——楊佳嫻(學者、作家) 閱讀旁人的日記有種蒙太奇的組裝感,每一篇帶領我走進一個事件、一個視角、一個靈光乍現的瞬間,從而再次整合成一個空間與時間,我宛如一位獵人閱讀書中的文字化成生動無比的畫面。——郭熊(《走進布農的山》作者)

流轉的亞洲細語-當代日本列島作家如何書寫台灣、中國大陸

在個體、空間、語言、視角、思維的流轉下, 書寫與聆聽被「大故事」強勢論述遮蔽及邊緣化的亞洲「細語」 「在書寫中文時,我總是一邊想像著這座島嶼上讀者的臉孔,一邊下筆……希望自己能與從前一起從事研究的海外留學生一樣,體驗與外文搏鬥的過程,我也想要了解他們的眼睛究竟看到了什麼樣的風景。……假使未來我能走到這條路的盡頭,那麼我在彼地所能看到的風景……可能會是另一種『世界文學』。但是,那到底是一種什麼樣的『世界文學』呢?」 這是一部探討日本列島的當代作家如何書寫台灣和中國大陸的文藝評論集,透過解析文學作品中的台灣、中國形象,從異於其他人文社會科學的研究取徑,重新思考當代亞洲。身為在台「異邦人」的作者笹沼俊暁,承繼了現代日本的「批評」精神,比起追求純粹客觀的文學研究,更加致力於讓自己的實存經驗,與書中討論的作家及其作品展開對話,從而建構自身的思想。 文藝評論的特點在於,經由語言表現和敘述方式,從微觀角度觀察人類的心理行動、生活樣貌、人際關係、社會文化及歷史脈絡。各個時代的語言表現都反映出社會中流通的意識形態與社會條件,有些作家的文本毫無批判地接受主流意識形態,而有些作家則試圖從批判角度克服它。笹沼俊暁藉由閱讀作家們的文本,來思索自己的台灣、中國經驗有何思想意義,而他在台灣、中國親身遭遇的種種體驗,也促使他反思這些作家所書寫的台灣、中國形象,有著什麼樣的問題、侷限、陷阱,以及思想可能性。 司馬遼太郎的《台灣紀行》是近年日本盛行的「親日台灣論述」之濫觴,這位始終批判日本侵略戰爭的「國民作家」,如何形成他對台灣的單一認識與論述?關注世界各地原住民歷史且深具女性意識的津島佑子,在描述台灣時被什麼樣的「欲望」所纏繞,以致不自覺地落入殖民意識形態的侷限?丸谷才一的《假聲低唱君之代》描寫在日台獨運動,這部長篇小說中的台灣形象與後來流行的「親日台灣論述」有何異同?台裔作家邱永漢的《台灣物語》露骨地描繪「台灣買春旅行團」,這段醜陋的歷史為何消失於擁抱「親日台灣論述」之日本民眾的視線中?一生在台日中三地之間流轉的文豪陳舜臣,如何透過身為在日台裔華僑的生命經驗,以「台灣」為媒介,思索超越現代民族國家的界限? 當「親日台灣論述」遮蔽許多關於台灣的現實之際,一些創作努力透過多元的題材,鬆動了日本社會對台灣的主流想像。船戶與一和馳星周的大眾犯罪小說,描摹跨越民族國家或被民族國家邊緣化的人物形象;台籍日語作家東山彰良的《流》,細膩地呈現出現實生活裡的具體味道與歷史糾結;與那原惠以沖繩人的視角,描繪出台日主流族群未能看見的台灣;幼時曾住過台中的美籍日語作家李維英雄,寫出了戰後日本文學中的台灣形象所欠缺的美國視角;溫又柔在其他台裔日語作家的基礎上,更進一步突顯語言的問題,她筆下的人物在面對他者的語言時親歷了各種困難、糾葛及尷尬。 在當代中國崛起的背景下,日語文學作品中的「中國」形象也發生了轉變。從早先強調中國社會貧窮模樣的題材,到看見中國經濟躍升卻仍隱含日本人優越感的敘事,以及將中國視為假想敵的「中國威脅論」。此外,還有各種書寫實踐呈現出創作的多元意涵。「中國最有名的日本人」加藤嘉一以中文寫作做為日中民間外交的一環;新井一二三以中文寫作來掙脫「母親的桎梏」;橫山悠太透過吸收當代中國的語言來更新日本現代文學;李維英雄藉由描寫中國大陸來反思現代日語和日本文學的起源,並且重探「中心/邊陲」結構。 最後,在反思以主流語言及其閱讀市場為前提的「世界文學」體系時,笹沼俊暁嘗試發展「逆.少數文學」概念,來突破現今的全球文學秩序。他用繁體中文書寫的《流轉的亞洲細語》一書,即為此嘗試的具體實踐。他志在直接參與台灣的言論空間,打破只將台灣當作「觀察」和「敘述」對象的「台灣研究」模式,同時以「中間書寫」的寫作定位,來填補學術專書及大眾讀物之間的空缺,藉此為增進台灣輿論圈、學術界及出版業的多元性,貢獻一己之力。

【電子書】流轉的亞洲細語:當代日本列島作家如何書寫台灣、中國大陸

在個體、空間、語言、視角、思維的流轉下, 書寫與聆聽被「大故事」強勢論述遮蔽及邊緣化的亞洲「細語」 「在書寫中文時,我總是一邊想像著這座島嶼上讀者的臉孔,一邊下筆……希望自己能與從前一起從事研究的海外留學生一樣,體驗與外文搏鬥的過程,我也想要了解他們的眼睛究竟看到了什麼樣的風景。……假使未來我能走到這條路的盡頭,那麼我在彼地所能看到的風景……可能會是另一種『世界文學』。但是,那到底是一種什麼樣的『世界文學』呢?」 這是一部探討日本列島的當代作家如何書寫台灣和中國大陸的文藝評論集,透過解析文學作品中的台灣、中國形象,從異於其他人文社會科學的研究取徑,重新思考當代亞洲。身為在台「異邦人」的作者笹沼俊暁,承繼了現代日本的「批評」精神,比起追求純粹客觀的文學研究,更加致力於讓自己的實存經驗,與書中討論的作家及其作品展開對話,從而建構自身的思想。 文藝評論的特點在於,經由語言表現和敘述方式,從微觀角度觀察人類的心理行動、生活樣貌、人際關係、社會文化及歷史脈絡。各個時代的語言表現都反映出社會中流通的意識形態與社會條件,有些作家的文本毫無批判地接受主流意識形態,而有些作家則試圖從批判角度克服它。笹沼俊暁藉由閱讀作家們的文本,來思索自己的台灣、中國經驗有何思想意義,而他在台灣、中國親身遭遇的種種體驗,也促使他反思這些作家所書寫的台灣、中國形象,有著什麼樣的問題、侷限、陷阱,以及思想可能性。 司馬遼太郎的《台灣紀行》是近年日本盛行的「親日台灣論述」之濫觴,這位始終批判日本侵略戰爭的「國民作家」,如何形成他對台灣的單一認識與論述?關注世界各地原住民歷史且深具女性意識的津島佑子,在描述台灣時被什麼樣的「欲望」所纏繞,以致不自覺地落入殖民意識形態的侷限?丸谷才一的《假聲低唱君之代》描寫在日台獨運動,這部長篇小說中的台灣形象與後來流行的「親日台灣論述」有何異同?台裔作家邱永漢的《台灣物語》露骨地描繪「台灣買春旅行團」,這段醜陋的歷史為何消失於擁抱「親日台灣論述」之日本民眾的視線中?一生在台日中三地之間流轉的文豪陳舜臣,如何透過身為在日台裔華僑的生命經驗,以「台灣」為媒介,思索超越現代民族國家的界限? 當「親日台灣論述」遮蔽許多關於台灣的現實之際,一些創作努力透過多元的題材,鬆動了日本社會對台灣的主流想像。船戶與一和馳星周的大眾犯罪小說,描摹跨越民族國家或被民族國家邊緣化的人物形象;台籍日語作家東山彰良的《流》,細膩地呈現出現實生活裡的具體味道與歷史糾結;與那原惠以沖繩人的視角,描繪出台日主流族群未能看見的台灣;幼時曾住過台中的美籍日語作家李維英雄,寫出了戰後日本文學中的台灣形象所欠缺的美國視角;溫又柔在其他台裔日語作家的基礎上,更進一步突顯語言的問題,她筆下的人物在面對他者的語言時親歷了各種困難、糾葛及尷尬。 在當代中國崛起的背景下,日語文學作品中的「中國」形象也發生了轉變。從早先強調中國社會貧窮模樣的題材,到看見中國經濟躍升卻仍隱含日本人優越感的敘事,以及將中國視為假想敵的「中國威脅論」。此外,還有各種書寫實踐呈現出創作的多元意涵。「中國最有名的日本人」加藤嘉一以中文寫作做為日中民間外交的一環;新井一二三以中文寫作來掙脫「母親的桎梏」;橫山悠太透過吸收當代中國的語言來更新日本現代文學;李維英雄藉由描寫中國大陸來反思現代日語和日本文學的起源,並且重探「中心/邊陲」結構。 最後,在反思以主流語言及其閱讀市場為前提的「世界文學」體系時,笹沼俊暁嘗試發展「逆.少數文學」概念,來突破現今的全球文學秩序。他用繁體中文書寫的《流轉的亞洲細語》一書,即為此嘗試的具體實踐。他志在直接參與台灣的言論空間,打破只將台灣當作「觀察」和「敘述」對象的「台灣研究」模式,同時以「中間書寫」的寫作定位,來填補學術專書及大眾讀物之間的空缺,藉此為增進台灣輿論圈、學術界及出版業的多元性,貢獻一己之力。

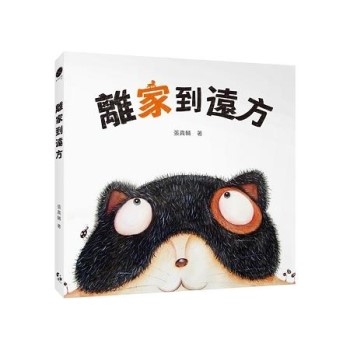

離家到遠方

在海與天交界的盡頭,在陽光照射的最遠方,居住著什麼樣的人? 他們會為了誰,落淚悲傷?他們會為了什麼,放聲大笑? 一場意外,開啟了一段離家與回家的旅程。 遠方的人,會把小貓帶到什麼地方?又會讓他有什麼改變? ★雲林小村畫家張真輔療癒之作,曲折又暖心的一段故事 一隻短尾小貓,習慣於家人的溫暖呵護, 從沒離開父母的懷抱,也未曾遠離家鄉。 有一天,他好奇地想看看外面的世界有什麼不同, 結果卻不小心成為一隻流浪貓。 流浪時,他遇見了貓老大、無家者老約翰、到異國打工的馬麗亞。 他一邊聆聽他們的故事,一邊尋找回家的路 直到遇到了吟遊詩人瑪德蓮……。 ※透過短尾小貓的流浪歷程,本書想要邀請讀者一同思考的是:「除了主流的道路之外,人生是否還有其他可能?」這個提問,其實源自於作者的生命經歷。 本書作者張真輔是雲林土庫人,畢業後原本在大城市從事上班族的工作,但是日以繼夜的加班生活,令他感到茫然,幾年後,他辭掉工作,出發去旅行。在旅行過程中,他遇見了形形色色的人,從中發現生命有各種可能,而他也學會開放自己的心,接受各種未知的境遇。 2007年,他離開都市,回到雲林工作,成為雲林故事館的駐館畫家,同時也持續到世界各地單車旅行,既生活在家鄉,也生活在世界。現在的他,是一個透過旅行與畫畫讓生命變得精彩的人。

【電子書】離家到遠方

在海與天交界的盡頭,在陽光照射的最遠方,居住著什麼樣的人? 他們會為了誰,落淚悲傷?他們會為了什麼,放聲大笑? 一場意外,開啟了一段離家與回家的旅程。 遠方的人,會把小貓帶到什麼地方?又會讓他有什麼改變? ★雲林小村畫家張真輔療癒之作,曲折又暖心的一段故事 一隻短尾小貓,習慣於家人的溫暖呵護, 從沒離開父母的懷抱,也未曾遠離家鄉。 有一天,他好奇地想看看外面的世界有什麼不同, 結果卻不小心成為一隻流浪貓。 流浪時,他遇見了貓老大、無家者老約翰、到異國打工的馬麗亞。 他一邊聆聽他們的故事,一邊尋找回家的路 直到遇到了吟遊詩人瑪德蓮……。 ※透過短尾小貓的流浪歷程,本書想要邀請讀者一同思考的是:「除了主流的道路之外,人生是否還有其他可能?」這個提問,其實源自於作者的生命經歷。 本書作者張真輔是雲林土庫人,畢業後原本在大城市從事上班族的工作,但是日以繼夜的加班生活,令他感到茫然,幾年後,他辭掉工作,出發去旅行。在旅行過程中,他遇見了形形色色的人,從中發現生命有各種可能,而他也學會開放自己的心,接受各種未知的境遇。 2007年,他離開都市,回到雲林工作,成為雲林故事館的駐館畫家,同時也持續到世界各地單車旅行,既生活在家鄉,也生活在世界。現在的他,是一個透過旅行與畫畫讓生命變得精彩的人。