-

排序

- 圖片

- 條列

幸福的雪域宅男:我的西藏原味生活

我的追夢旅程不在雪山險道上,而在西藏人澎湃而虔誠的血脈中 !閱讀此書,宛如品嚐一杯沒有「老梗」卻香濃無比的西藏酥油茶!──原人 ‧是什麼樣的緣份,讓一個從小生長在台灣南部的六年級後段班大男生,跟西藏有了如此深刻的連結?‧是什麼樣的牽引,縮短了雲林斗六和西藏德格超過3000公里的距離?‧是什麼樣的勇氣,讓這個大男生在不懂藏語,不甚了解西藏風俗民情、可怕的高山症和飲食習慣的情況下,擔敢遠赴西藏求學? 這個從小習慣了現代化電器用品、離不開網路的大男生,來到猶如與世隔絕、沒有瓦斯也沒有電、得燒炭才能煮飯的純樸之地,他如何調適?他的鬼靈精怪,又會為求學的寺院帶來什麼樂趣與衝擊?經過多年宗教的洗禮,又會為他的心靈帶來什麼改變? 暢銷書《西藏生死書》作者索甲仁波切的心靈故鄉「宗薩寺」,首度完整公開!作者自2004年赴西藏求學至今,經歷了許多外人難以想像的心路歷程,有苦有樂,有喜有悲,樣樣不缺。儘管面對截然不同的生活和飲食習慣、文化差異、語言隔閡的衝擊,作者仍以樂觀、幽默、風趣、開放的態度來看待,因而讓他有機會從不同的視角,看到西藏文化較不為人知的另一面。透過他筆下文字的傳達,讓我們對這個感覺既熟悉又陌生的地方,有一番更深刻的認識。作者在2002年創立了一個部落格,名為:喇嘛百寶箱。這是一個以藏傳佛教與西藏文化為主題的原創網誌,一開始以電子報的形式創刊,用最寫實活潑的方式,記載喇嘛的文化和生活,有別於一般以宗教法會新聞、傳播,與特定法師開示為主的宗教網站。「喇嘛百寶箱」從不涉及政治、時事批判等話題,純粹是一個最原汁原味的西藏文化、佛法、心靈交流園地。

【電子書】幸福的雪域宅男:我的西藏原味生活

我的追夢旅程不在雪山險道上,而在西藏人澎湃而虔誠的血脈中 !閱讀此書,宛如品嚐一杯沒有「老梗」卻香濃無比的西藏酥油茶!──原人 ‧是什麼樣的緣份,讓一個從小生長在台灣南部的六年級後段班大男生,跟西藏有了如此深刻的連結?‧是什麼樣的牽引,縮短了雲林斗六和西藏德格超過3000公里的距離?‧是什麼樣的勇氣,讓這個大男生在不懂藏語,不甚了解西藏風俗民情、可怕的高山症和飲食習慣的情況下,擔敢遠赴西藏求學? 這個從小習慣了現代化電器用品、離不開網路的大男生,來到猶如與世隔絕、沒有瓦斯也沒有電、得燒炭才能煮飯的純樸之地,他如何調適?他的鬼靈精怪,又會為求學的寺院帶來什麼樂趣與衝擊?經過多年宗教的洗禮,又會為他的心靈帶來什麼改變? 暢銷書《西藏生死書》作者索甲仁波切的心靈故鄉「宗薩寺」,首度完整公開!作者自2004年赴西藏求學至今,經歷了許多外人難以想像的心路歷程,有苦有樂,有喜有悲,樣樣不缺。儘管面對截然不同的生活和飲食習慣、文化差異、語言隔閡的衝擊,作者仍以樂觀、幽默、風趣、開放的態度來看待,因而讓他有機會從不同的視角,看到西藏文化較不為人知的另一面。透過他筆下文字的傳達,讓我們對這個感覺既熟悉又陌生的地方,有一番更深刻的認識。作者在2002年創立了一個部落格,名為:喇嘛百寶箱。這是一個以藏傳佛教與西藏文化為主題的原創網誌,一開始以電子報的形式創刊,用最寫實活潑的方式,記載喇嘛的文化和生活,有別於一般以宗教法會新聞、傳播,與特定法師開示為主的宗教網站。「喇嘛百寶箱」從不涉及政治、時事批判等話題,純粹是一個最原汁原味的西藏文化、佛法、心靈交流園地。

【電子書】幸福的雪域宅男:我的西藏原味生活

我的追夢旅程不在雪山險道上,而在西藏人澎湃而虔誠的血脈中 !閱讀此書,宛如品嚐一杯沒有「老梗」卻香濃無比的西藏酥油茶!──原人 ‧是什麼樣的緣份,讓一個從小生長在台灣南部的六年級後段班大男生,跟西藏有了如此深刻的連結?‧是什麼樣的牽引,縮短了雲林斗六和西藏德格超過3000公里的距離?‧是什麼樣的勇氣,讓這個大男生在不懂藏語,不甚了解西藏風俗民情、可怕的高山症和飲食習慣的情況下,擔敢遠赴西藏求學? 這個從小習慣了現代化電器用品、離不開網路的大男生,來到猶如與世隔絕、沒有瓦斯也沒有電、得燒炭才能煮飯的純樸之地,他如何調適?他的鬼靈精怪,又會為求學的寺院帶來什麼樂趣與衝擊?經過多年宗教的洗禮,又會為他的心靈帶來什麼改變? 暢銷書《西藏生死書》作者索甲仁波切的心靈故鄉「宗薩寺」,首度完整公開!作者自2004年赴西藏求學至今,經歷了許多外人難以想像的心路歷程,有苦有樂,有喜有悲,樣樣不缺。儘管面對截然不同的生活和飲食習慣、文化差異、語言隔閡的衝擊,作者仍以樂觀、幽默、風趣、開放的態度來看待,因而讓他有機會從不同的視角,看到西藏文化較不為人知的另一面。透過他筆下文字的傳達,讓我們對這個感覺既熟悉又陌生的地方,有一番更深刻的認識。作者在2002年創立了一個部落格,名為:喇嘛百寶箱。這是一個以藏傳佛教與西藏文化為主題的原創網誌,一開始以電子報的形式創刊,用最寫實活潑的方式,記載喇嘛的文化和生活,有別於一般以宗教法會新聞、傳播,與特定法師開示為主的宗教網站。「喇嘛百寶箱」從不涉及政治、時事批判等話題,純粹是一個最原汁原味的西藏文化、佛法、心靈交流園地。

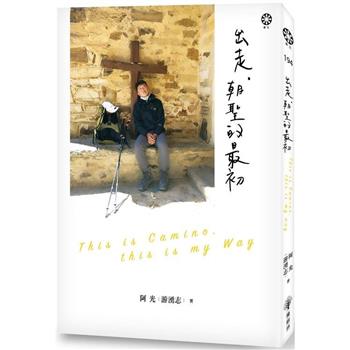

出走,朝聖的最初

想要擺脫一成不變的生活去朝聖,而你卻仍複製前人的經驗,跟別人走一樣的路嗎? 這是一本不同於以往,沒有叮囑事項、聖地路線圖的朝聖書。 作者拋開了總是裝載著恐懼的背包,以及行之有年的理性, 用自己的故事,走出一條自己的朝聖之路。 當你瀕死之前,人生跑馬燈會出現什麼片段?「一到八歲的懵懵懂懂,八到三十歲念書、當兵後,緊接的是十六年的規律上下班打卡生活。」這是當作者拿到布滿紅字的健康報告書後,腦中播放的,他的一生。曾經位居民政局長的作者,身邊大小事總是有祕書代勞,十六年來也都堅守同個崗位;應是自己人生主角的他,一晃眼來到中年卻發現自己的人生充滿著他人的戲份,因此,他決定要出走一次,前往他心目中的朝聖之路──聖雅各朝聖之路。 作者曾說,走聖雅各朝聖之路如同走一回人生之路。當開始朝聖之旅,無論腳程快慢、或為何而停駐休憩,都知道最終目的地在何方。人生也是如此,從呱呱墜地開始,無論是要汲汲營營、或是得過且過的過日子,最終都會走向同個終點。而相同的終點,每個人前往的過程卻大為不同。 當作者剛開始走朝聖之路,仍有一些忘記丟棄的偶包,像是與人的應對進退、自己的服裝儀容、好奇其他朝聖者的背景與來處等,這些都是在台灣慣於用來「維持與他人關係」的相處模式;然而若執著於此,便只會選擇說「該說的話」,而不是發自內心地說「想說的話」,長久下來只會迷失自己,更喪失這趟旅程的意義。 許多人走朝聖之路,總習慣先聽取前輩們的經驗作準備,而作者將書名定為「不要連走朝聖之路都模仿別人」,是希望讀者能自己體會,你該放進你朝聖背包裡的東西是什麼?本書不是一本朝聖工具書,沒有聖地的路線圖、給予讀者食衣住行的叮囑;但卻可從書中看到作者是如何在旅途中拋開過往的框架,面對屬於自己的朝聖之路。書中也會附上作者親自拍攝的數十張照片,讓讀者一同身歷其境。 即使前方有許多未知,但我的朝聖之路,不需要複製前人的經驗。

【電子書】出走,朝聖的最初

想要擺脫一成不變的生活去朝聖,而你卻仍複製前人的經驗,跟別人走一樣的路嗎? 這是一本不同於以往,沒有叮囑事項、聖地路線圖的朝聖書。 作者拋開了總是裝載著恐懼的背包,以及行之有年的理性, 用自己的故事,走出一條自己的朝聖之路。 當你瀕死之前,人生跑馬燈會出現什麼片段?「一到八歲的懵懵懂懂,八到三十歲念書、當兵後,緊接的是十六年的規律上下班打卡生活。」這是當作者拿到布滿紅字的健康報告書後,腦中播放的,他的一生。曾經位居民政局長的作者,身邊大小事總是有祕書代勞,十六年來也都堅守同個崗位;應是自己人生主角的他,一晃眼來到中年卻發現自己的人生充滿著他人的戲份,因此,他決定要出走一次,前往他心目中的朝聖之路──聖雅各朝聖之路。 作者曾說,走聖雅各朝聖之路如同走一回人生之路。當開始朝聖之旅,無論腳程快慢、或為何而停駐休憩,都知道最終目的地在何方。人生也是如此,從呱呱墜地開始,無論是要汲汲營營、或是得過且過的過日子,最終都會走向同個終點。而相同的終點,每個人前往的過程卻大為不同。 當作者剛開始走朝聖之路,仍有一些忘記丟棄的偶包,像是與人的應對進退、自己的服裝儀容、好奇其他朝聖者的背景與來處等,這些都是在台灣慣於用來「維持與他人關係」的相處模式;然而若執著於此,便只會選擇說「該說的話」,而不是發自內心地說「想說的話」,長久下來只會迷失自己,更喪失這趟旅程的意義。 許多人走朝聖之路,總習慣先聽取前輩們的經驗作準備,而作者將書名定為「不要連走朝聖之路都模仿別人」,是希望讀者能自己體會,你該放進你朝聖背包裡的東西是什麼?本書不是一本朝聖工具書,沒有聖地的路線圖、給予讀者食衣住行的叮囑;但卻可從書中看到作者是如何在旅途中拋開過往的框架,面對屬於自己的朝聖之路。書中也會附上作者親自拍攝的數十張照片,讓讀者一同身歷其境。 即使前方有許多未知,但我的朝聖之路,不需要複製前人的經驗。

【電子書】出走,朝聖的最初

想要擺脫一成不變的生活去朝聖,而你卻仍複製前人的經驗,跟別人走一樣的路嗎? 這是一本不同於以往,沒有叮囑事項、聖地路線圖的朝聖書。 作者拋開了總是裝載著恐懼的背包,以及行之有年的理性, 用自己的故事,走出一條自己的朝聖之路。 當你瀕死之前,人生跑馬燈會出現什麼片段?「一到八歲的懵懵懂懂,八到三十歲念書、當兵後,緊接的是十六年的規律上下班打卡生活。」這是當作者拿到布滿紅字的健康報告書後,腦中播放的,他的一生。曾經位居民政局長的作者,身邊大小事總是有祕書代勞,十六年來也都堅守同個崗位;應是自己人生主角的他,一晃眼來到中年卻發現自己的人生充滿著他人的戲份,因此,他決定要出走一次,前往他心目中的朝聖之路──聖雅各朝聖之路。 作者曾說,走聖雅各朝聖之路如同走一回人生之路。當開始朝聖之旅,無論腳程快慢、或為何而停駐休憩,都知道最終目的地在何方。人生也是如此,從呱呱墜地開始,無論是要汲汲營營、或是得過且過的過日子,最終都會走向同個終點。而相同的終點,每個人前往的過程卻大為不同。 當作者剛開始走朝聖之路,仍有一些忘記丟棄的偶包,像是與人的應對進退、自己的服裝儀容、好奇其他朝聖者的背景與來處等,這些都是在台灣慣於用來「維持與他人關係」的相處模式;然而若執著於此,便只會選擇說「該說的話」,而不是發自內心地說「想說的話」,長久下來只會迷失自己,更喪失這趟旅程的意義。 許多人走朝聖之路,總習慣先聽取前輩們的經驗作準備,而作者將書名定為「不要連走朝聖之路都模仿別人」,是希望讀者能自己體會,你該放進你朝聖背包裡的東西是什麼?本書不是一本朝聖工具書,沒有聖地的路線圖、給予讀者食衣住行的叮囑;但卻可從書中看到作者是如何在旅途中拋開過往的框架,面對屬於自己的朝聖之路。書中也會附上作者親自拍攝的數十張照片,讓讀者一同身歷其境。 即使前方有許多未知,但我的朝聖之路,不需要複製前人的經驗。