-

排序

- 圖片

- 條列

誌村鑑4:馬祖南竿山隴

誰會在縣政府前面開闢蔬菜公園啦!馬祖南竿的村落,尤其是政經重地,經常有兩個名字在1955年之前,人們叫它「山隴」(Sang-loēyng)後來則被官方改稱為「介壽村」小漁村也因連江縣政府移入、戰地政務實施、蓋起機場活成了與其他臨海村落,截然不同的命運從馬祖北竿橋仔村、台南北門三寮灣.蘆竹溝再到嘉義東區民族里,睽違一年,以台灣村庄里為單位的《誌村鑑》再度飛向北疆外島,探詢人、島與海洋可能構成的另一種關係與身世。舊稱為「山隴」的介壽村,是馬祖人口中的「南竿西門町」,雖然仍然承襲著馬祖一村一澳口(港)的特性,但此地的海洋性格卻呈現於另個面向——既是海的反面,也是海的補述。山隴擁有廣大腹地及充足水源,使得漁會、製冰廠、市場、縣政府、台電⋯⋯等重要的公家機關與民生消費單位於村內駐地,即便漁獲不在此上岸,卻是漁業銷售等相關產業鏈與支持系統的所在之地。而軍管時代為求生存,不得不離海的人們也為回應軍人需求經營起各式生意。馬祖是一個仍舊變化中的動詞延續《誌村鑑》書系旅人友善的單元架構,從山隴的地方背景介紹出發,再以「BECOMING 未完成的島疆」、「SEA.海洋帶來了什麼?」兩單元切入這個村落何以在軍管背景下與眾不同,卻仍保有海洋性格的脈絡與線索。「ISLAND LIFE.島的隱日常」與「BODY.用身體認識」單元,則深挖旅人也難察覺的隱藏視角,在馬祖話與華語錯落的日常對話與歷史洪流中,採樣幾乎從未被提及的族群故事、身體記憶。在地人才懂的黑話:開在彼此對街的大7-11和小7-11與過去《誌村鑑》所關注的其他漁村不同,山隴在實施軍管的背景下,有過一段不得不離海、尋求其他謀生方式的日子。這也使得山隴最熱鬧的市街上,開了數家服務軍兵及觀光客的特產店,甚至還有兩家「小/大」7-11就開在彼此對街。在「SURVIVING.離海的日子」與「PEOPLE.此曾仍在的人們」單元裡,透過人物故事,在一片已經消逝或即將消逝的地方場景之中,記述山隴人為應變軍管時代,開起理髮廳、藝品店、特產行的歷程。而至當代面向觀光客,又轉化為什麼樣的自我定位思考與生活型態?▲▲▲誌村鑑LOOK for VILLAGE▲▲▲ 誌村,始於一地被重新觀看。 我們經常帶著特定視角觀看「地方」,對於鄉村生活有一套固定的想像,城與鄉各自的面貌消失在互為對比的差異中,缺少背後應有的在地脈絡;因此,透過量身打造的議題設定,將地方的獨特性書寫出來,藉此彰顯每個區域特有的生活樣貌。 而全台灣22縣市的368個市、鎮、鄉、區當中,共有7,748個村里,其中台北市有456個里,金馬地區則有59個村。這是書寫地址時,總是被省略的區位,也是經常被遺忘的觀看尺度。此書系以「村庄里」出發,與團隊實際踏查、探索微小範圍內的「地方」,讓「認識」不止於旅遊的三天兩夜,而能看見一地縱貫的時間軸、居民一日橫向的生活切片。 每個地方都需要故事,才能定位和對外述說自己是誰。我們將人和地的故事,濃縮成一本可以塞在口袋隨身攜帶的旅遊知識書,也是少見以「村庄里」為尺度的微觀地理學誌——因為小,而更得以發現意料之外的事。 Micro makes macro. ▲最微觀的文化誌:除了選舉和納稅,我們很少感受到村、里的邊界。將視野聚焦在方寸之地,反而看見更多意料之外的生活況味。 ▲最深入的口袋書:因為範圍小,所以看得深。製作團隊實地探索一地的前世今生、居民的一日生活切片,更用嗅覺、身體感、信仰⋯⋯走入地方。 ▲最在地的異地感:對很多人來說,國內鄉村地方可能比國外更陌生。本系列標誌出台灣最小的行政單位,以探索未知的新鮮眼光,認識在地文化。

誌村鑑3嘉義市東區民族里

這里,資訊量太大啦!從離島到台南鹽分地帶,誌村鑑第三輯,來到嘉義市最熱鬧的市場聚落。市場佔據整個里2/3的地方生活是什麼模樣?嘉義市東區民族里,有著號稱「嘉義第一街」的蘭井街,裡頭有口足以與台南競逐老城封號的紅毛井,以及六層樓的城隍廟;循鼎沸人聲走入巷弄,迎來東市場、共和路市場,以及服飾、銀樓、鍋碗瓢盆、種苗等銷售品項齊全的店面。迷走於民族里,做生意與過生活的界線逐漸模糊,彷彿走入城市裡的巨型百貨公司。尺度精巧的嘉義市,是許多文化旅遊者近年來喜愛到訪的城市。市區內大部分景點皆徒步可達,喜吃火雞肉飯者,更有多趟旅程也吃不完的店家可選,而位於文化路夜市步行僅五分鐘的民族里,除了有「嘉義人的廚房」之稱的東市場,還有營業時間幾乎能湊齊24小時的數家火雞肉飯店。曾由三個里合併而成的民族里,是個扎扎實實做生意、討生活的地方。舊稱「草仔市」的東市場,是過往人們從阿里山下山的第一站,也是現在逢年過節採買的最後一站;而里內的紅毛井、蘭井街和數間具有嘉義特色的檜木木屋與生鮮物產,更是在時空上縱向跨度三、四百年歷史、橫向串連山河與舊城。從馬祖外島的橋仔村,到台南沿海聚落三寮灣與蘆竹溝,《誌村鑑》第三輯首度走入商與住界線更加模糊的都會區。在市場佔地近乎2/3、國小佔地1/3的嘉義市民族里,由一口歷史悠久的井與市街探起,行經木屋、走入市場,認識夾縫於生活與生意之間的地方。做生意,重新定錨地方歸屬感與關係人口這裡的生活從天未光就開始,醬菜店疊桶、肉攤拔骨、魚販宰魚鱉和蛙,爐灶發起火光,蒸籠冒出陣陣白煙。送孩子到對街的民族國小上學後,人潮也隨晨光湧入;牛雜湯、羊肉湯、湯圓粉條冰過午即售罄,傍晚共和路黃昏市場再接棒服務晚餐備料買菜的人。「GOODS做生意」與「BODY用身體認識」單元,記述討生活的人來到此地駐紮、深根,以身體勞動交陪地方日常;買辦日用尋生鮮的人,則日復一日穿梭往來,成為此地不在籍卻親暱的流動人口。足有六層樓的城隍廟,聚集起整個嘉義人的地方信仰從古至今,人們來到民族里可不只是為了去市場採買、做生意。位在東市場旁的城隍廟,是整個嘉義舊城區的信仰中心,吸引來自四面八方的信眾前往參拜。由高聳牌坊入內、通過極深的廣場抵達六層樓堂皇的廟體,城隍廟的另外三面,卻藏身於熱鬧的ㄇ字型街市與住宅之中不易發現。「God 神明是好鄰居」單元爬梳城隍廟歷史,以及特殊的九大柱、夜巡與輪普習俗,以信仰的角度認識民族里於不同時代嘉義市的重要性。市場休息後的B-side,找尋隱藏版的民族里民族里最為人所認識的,是開市後熱鬧喧騰的一面;然而一個地方的運作,當然不止於做生意,更多的日復一日就潛藏在散市後的B面。「Timing 時刻」透過《華麗計程車行》影視原著作者陳俊文之眼,帶讀者如乘客般由不同街角駛近民族里;「B-Side」單元則抓取同樣於民族里中佔地廣大的民族國小,以行動課帶領孩子由建築、歷史等不同角度認識市場,並由跨國飲食對照的角度,拉出認識市場中粉腸、醬菜攤的另個軸線,找出與韓國飲食間的隱藏連結……東西怎麼用?生活怎麼過?從物品和人身上取智慧的線索延續前兩本《誌村鑑》的「Object 物件微觀地方」單元,本輯採集置放於攤位邊的平凡物件,捕捉其中隱含著各家攤主的智慧;「People 此曾仍在的人們」單元則訪問到真實身分為民族里里長的「劉里長火雞肉飯」現任老闆劉宗源,由他如何承繼亦擔任多年里長的父親的使命說起,以及他自小於市場內成長的故事。新明津魚丸店三代潘麒宇和地方品牌環時好室的陳怡秀,則書寫自身於創業、返鄉之後與地方建立起的新關係。▲▲▲誌村鑑LOOK for VILLAGE▲▲▲誌村,始於一地被重新觀看。我們經常帶著特定視角觀看「地方」,對於鄉村生活有一套固定的想像,城與鄉各自的面貌消失在互為對比的差異中,缺少背後應有的在地脈絡;因此,透過量身打造的議題設定,將地方的獨特性書寫出來,藉此彰顯每個區域特有的生活樣貌。而全台灣22縣市的368個市、鎮、鄉、區當中,共有7,748個村里,其中台北市有456個里,金馬地區則有59個村。這是書寫地址時,總是被省略的區位,也是經常被遺忘的觀看尺度。此書系以「村庄里」出發,與團隊實際踏查、探索微小範圍內的「地方」,讓「認識」不止於旅遊的三天兩夜,而能看見一地縱貫的時間軸、居民一日橫向的生活切片。每個地方都需要故事,才能定位和對外述說自己是誰。我們將人和地的故事,濃縮成一本可以塞在口袋隨身攜帶的旅遊知識書,也是少見以「村庄里」為尺度的微觀地理學誌——因為小,而更得以發現意料之外的事。Micro makes macro.

【電子書】誌村鑑3

這里,資訊量太大啦!從離島到台南鹽分地帶,誌村鑑第三輯,來到嘉義市最熱鬧的市場聚落。市場佔據整個里2/3的地方生活是什麼模樣?嘉義市東區民族里,有著號稱「嘉義第一街」的蘭井街,裡頭有口足以與台南競逐老城封號的紅毛井,以及六層樓的城隍廟;循鼎沸人聲走入巷弄,迎來東市場、共和路市場,以及服飾、銀樓、鍋碗瓢盆、種苗等銷售品項齊全的店面。迷走於民族里,做生意與過生活的界線逐漸模糊,彷彿走入城市裡的巨型百貨公司。尺度精巧的嘉義市,是許多文化旅遊者近年來喜愛到訪的城市。市區內大部分景點皆徒步可達,喜吃火雞肉飯者,更有多趟旅程也吃不完的店家可選,而位於文化路夜市步行僅五分鐘的民族里,除了有「嘉義人的廚房」之稱的東市場,還有營業時間幾乎能湊齊24小時的數家火雞肉飯店。曾由三個里合併而成的民族里,是個扎扎實實做生意、討生活的地方。舊稱「草仔市」的東市場,是過往人們從阿里山下山的第一站,也是現在逢年過節採買的最後一站;而里內的紅毛井、蘭井街和數間具有嘉義特色的檜木木屋與生鮮物產,更是在時空上縱向跨度三、四百年歷史、橫向串連山河與舊城。從馬祖外島的橋仔村,到台南沿海聚落三寮灣與蘆竹溝,《誌村鑑》第三輯首度走入商與住界線更加模糊的都會區。在市場佔地近乎2/3、國小佔地1/3的嘉義市民族里,由一口歷史悠久的井與市街探起,行經木屋、走入市場,認識夾縫於生活與生意之間的地方。做生意,重新定錨地方歸屬感與關係人口這裡的生活從天未光就開始,醬菜店疊桶、肉攤拔骨、魚販宰魚鱉和蛙,爐灶發起火光,蒸籠冒出陣陣白煙。送孩子到對街的民族國小上學後,人潮也隨晨光湧入;牛雜湯、羊肉湯、湯圓粉條冰過午即售罄,傍晚共和路黃昏市場再接棒服務晚餐備料買菜的人。「GOODS做生意」與「BODY用身體認識」單元,記述討生活的人來到此地駐紮、深根,以身體勞動交陪地方日常;買辦日用尋生鮮的人,則日復一日穿梭往來,成為此地不在籍卻親暱的流動人口。足有六層樓的城隍廟,聚集起整個嘉義人的地方信仰從古至今,人們來到民族里可不只是為了去市場採買、做生意。位在東市場旁的城隍廟,是整個嘉義舊城區的信仰中心,吸引來自四面八方的信眾前往參拜。由高聳牌坊入內、通過極深的廣場抵達六層樓堂皇的廟體,城隍廟的另外三面,卻藏身於熱鬧的ㄇ字型街市與住宅之中不易發現。「God 神明是好鄰居」單元爬梳城隍廟歷史,以及特殊的九大柱、夜巡與輪普習俗,以信仰的角度認識民族里於不同時代嘉義市的重要性。市場休息後的B-side,找尋隱藏版的民族里民族里最為人所認識的,是開市後熱鬧喧騰的一面;然而一個地方的運作,當然不止於做生意,更多的日復一日就潛藏在散市後的B面。「Timing 時刻」透過《華麗計程車行》影視原著作者陳俊文之眼,帶讀者如乘客般由不同街角駛近民族里;「B-Side」單元則抓取同樣於民族里中佔地廣大的民族國小,以行動課帶領孩子由建築、歷史等不同角度認識市場,並由跨國飲食對照的角度,拉出認識市場中粉腸、醬菜攤的另個軸線,找出與韓國飲食間的隱藏連結……東西怎麼用?生活怎麼過?從物品和人身上取智慧的線索延續前兩本《誌村鑑》的「Object 物件微觀地方」單元,本輯採集置放於攤位邊的平凡物件,捕捉其中隱含著各家攤主的智慧;「People 此曾仍在的人們」單元則訪問到真實身分為民族里里長的「劉里長火雞肉飯」現任老闆劉宗源,由他如何承繼亦擔任多年里長的父親的使命說起,以及他自小於市場內成長的故事。新明津魚丸店三代潘麒宇和地方品牌環時好室的陳怡秀,則書寫自身於創業、返鄉之後與地方建立起的新關係。▲▲▲誌村鑑LOOK for VILLAGE▲▲▲誌村,始於一地被重新觀看。我們經常帶著特定視角觀看「地方」,對於鄉村生活有一套固定的想像,城與鄉各自的面貌消失在互為對比的差異中,缺少背後應有的在地脈絡;因此,透過量身打造的議題設定,將地方的獨特性書寫出來,藉此彰顯每個區域特有的生活樣貌。而全台灣22縣市的368個市、鎮、鄉、區當中,共有7,748個村里,其中台北市有456個里,金馬地區則有59個村。這是書寫地址時,總是被省略的區位,也是經常被遺忘的觀看尺度。此書系以「村庄里」出發,與團隊實際踏查、探索微小範圍內的「地方」,讓「認識」不止於旅遊的三天兩夜,而能看見一地縱貫的時間軸、居民一日橫向的生活切片。每個地方都需要故事,才能定位和對外述說自己是誰。我們將人和地的故事,濃縮成一本可以塞在口袋隨身攜帶的旅遊知識書,也是少見以「村庄里」為尺度的微觀地理學誌——因為小,而更得以發現意料之外的事。Micro makes macro.

誌村鑑2三寮灣、蘆竹溝(雙封面)

誌村鑑書系第二彈!雙封面濃縮台南鹽分地帶上兩個庄頭的精采。 台南沿海鹽分地帶的兩個聚落——三寮灣與蘆竹溝, 兩個地名並非官方行政區劃分出的村里,但卻在地標、門牌上可見蹤跡。 看似難以拓墾的土壤,卻長出辛香紅蔥與候鳥的蹤跡; 而在靠海的那端,一方潟湖與魚塭上, 漂浮著整齊劃一又閃閃發亮的蚵棚和光電板 位於174市道起點的兩庄,為南國傳送出什麼滋味? 台南縣市合併後幅員廣大,其中位居沿海最北端的北門區,是個完全沒有火車行經的地方;居住當地的人們若要搭乘高鐵,也多得選擇到車程約40分鐘的嘉義高鐵站──要達此地,甚至比前往日本東京旅行更加輾轉。 大部分遊客自駕到此處,多為遊覽水晶教堂與井仔腳瓦盤鹽田美景,但在緊貼著將軍溪北側的北門區下緣,還藏有透亮著光的兩個庄頭,鮮少人發現。 延續第一輯《誌村鑑1:橋仔村》飛往外島,第二輯則帶領讀者前往一個同樣難以到達的南部沿海聚落,並以雙封面一次呈現關係緊密的兩地源淵。透過靈活生動的單元規劃,以及「迴聲」社造團隊作者群蹲點地方四年的田野調查,跨視角呈現鹽分地帶上多元產業發展、關水文化與生態、信仰,並特增「PLACE is?另一種地方」單元,提出特殊切角,探討行政區和自然村的劃分如何運作於真正生活於地方的人之上。 南部餐桌上不可或缺的紅蔥頭、蚵仔,由此閃亮著光 三寮灣與蘆竹溝兩個聚落同座落於台南著名的鹽分地帶上,卻由於靠海與否發展出不同的居民維生策略。「LIGHT」單元以產業為庄頭帶來的「亮」出發,呈現三寮灣因應高鹽分土地發展出的蔥田關水文化、蘆竹溝潟湖內的蚵棚和其他養殖漁業,以及兩庄共同面對的光電板議題。 廟不只管信仰,還是庄內大小事的仲裁與管理單位 以為到廟裡只能拜拜求平安嗎?三寮灣與蘆竹溝的庄頭廟功能可不止這些!除了保佑地方居民,並以送王船、請水等儀式延續信仰傳統並與其他地方角頭交陪外,這裡的大廟還掌管廟埕擺攤,並以投幣式「放送頭」供攤商廣播買賣資訊和官方政令宣導事宜。更重要的是,兩庄大廟還會每兩年輪流一次籌組鰻苗捕撈權的標案大事…… 戴上當地居民日復一日的生活濾鏡,使用身體認識地方 「BODY 用身體認識」單元再進化!在地方長大的小孩如何看待村庄生活?在地居民購物路線和推薦特色商品是?或許你也好奇蚵農在潟湖裡「巡蚵田」的身體感,以及蚵田既沒路標也沒門牌,他們究竟如何辨認自己家蚵棚所在?一起從在地人身上挖掘知道會更好玩的豆知識! 找到每個人、每件物身上,藏著的非官方地方史 綜觀大的歷史與產業脈絡,但地方仍擁有許多獨特個性的人與物。經營理髮店的媽媽、為學童料理數十年的學校廚工阿嬤、造王船的木工師傅、由越南海港小鎮嫁到同樣靠海村落的新移民,開特色早餐店、唯一家便當店的,還有神的代言人……他們以真實生命經歷,展演著各自的非官方地方史。 ▲▲▲誌村鑑LOOK for VILLAGE▲▲▲ 誌村,始於一地被重新觀看。 我們經常帶著特定視角觀看「地方」,對於鄉村生活有一套固定的想像,城與鄉各自的面貌消失在互為對比的差異中,缺少背後應有的在地脈絡;因此,透過量身打造的議題設定,將地方的獨特性書寫出來,藉此彰顯每個區域特有的生活樣貌。 而全台灣22縣市的368個市、鎮、鄉、區當中,共有7,748個村里,其中台北市有456個里,金馬地區則有59個村。這是書寫地址時,總是被省略的區位,也是經常被遺忘的觀看尺度。此書系以「村庄里」出發,與團隊實際踏查、探索微小範圍內的「地方」,讓「認識」不止於旅遊的三天兩夜,而能看見一地縱貫的時間軸、居民一日橫向的生活切片。 每個地方都需要故事,才能定位和對外述說自己是誰。我們將人和地的故事,濃縮成一本可以塞在口袋隨身攜帶的旅遊知識書,也是少見以「村庄里」為尺度的微觀地理學誌——因為小,而更得以發現意料之外的事。 Micro makes macro. ▲最微觀的文化誌:除了選舉和納稅,我們很少感受到村、里的邊界。將視野聚焦在方寸之地,反而看見更多意料之外的生活況味。 ▲最深入的口袋書:因為範圍小,所以看得深。製作團隊實地探索一地的前世今生、居民的一日生活切片,更用嗅覺、身體感、信仰……走入地方。 ▲最在地的異地感:對很多人來說,國內鄉村地方可能比國外更陌生。本系列標誌出台灣最小的行政單位,以探索未知的新鮮眼光,認識在地文化。

【電子書】誌村鑑2

誌村鑑書系第二彈!雙封面濃縮台南鹽分地帶上兩個庄頭的精采。 台南沿海鹽分地帶的兩個聚落——三寮灣與蘆竹溝, 兩個地名並非官方行政區劃分出的村里,但卻在地標、門牌上可見蹤跡。 看似難以拓墾的土壤,卻長出辛香紅蔥與候鳥的蹤跡; 而在靠海的那端,一方潟湖與魚塭上, 漂浮著整齊劃一又閃閃發亮的蚵棚和光電板 位於174市道起點的兩庄,為南國傳送出什麼滋味? 台南縣市合併後幅員廣大,其中位居沿海最北端的北門區,是個完全沒有火車行經的地方;居住當地的人們若要搭乘高鐵,也多得選擇到車程約40分鐘的嘉義高鐵站──要達此地,甚至比前往日本東京旅行更加輾轉。 大部分遊客自駕到此處,多為遊覽水晶教堂與井仔腳瓦盤鹽田美景,但在緊貼著將軍溪北側的北門區下緣,還藏有透亮著光的兩個庄頭,鮮少人發現。 延續第一輯《誌村鑑1:橋仔村》飛往外島,第二輯則帶領讀者前往一個同樣難以到達的南部沿海聚落,並以雙封面一次呈現關係緊密的兩地源淵。透過靈活生動的單元規劃,以及「迴聲」社造團隊作者群蹲點地方四年的田野調查,跨視角呈現鹽分地帶上多元產業發展、關水文化與生態、信仰,並特增「PLACE is?另一種地方」單元,提出特殊切角,探討行政區和自然村的劃分如何運作於真正生活於地方的人之上。 南部餐桌上不可或缺的紅蔥頭、蚵仔,由此閃亮著光 三寮灣與蘆竹溝兩個聚落同座落於台南著名的鹽分地帶上,卻由於靠海與否發展出不同的居民維生策略。「LIGHT」單元以產業為庄頭帶來的「亮」出發,呈現三寮灣因應高鹽分土地發展出的蔥田關水文化、蘆竹溝潟湖內的蚵棚和其他養殖漁業,以及兩庄共同面對的光電板議題。 廟不只管信仰,還是庄內大小事的仲裁與管理單位 以為到廟裡只能拜拜求平安嗎?三寮灣與蘆竹溝的庄頭廟功能可不止這些!除了保佑地方居民,並以送王船、請水等儀式延續信仰傳統並與其他地方角頭交陪外,這裡的大廟還掌管廟埕擺攤,並以投幣式「放送頭」供攤商廣播買賣資訊和官方政令宣導事宜。更重要的是,兩庄大廟還會每兩年輪流一次籌組鰻苗捕撈權的標案大事…… 戴上當地居民日復一日的生活濾鏡,使用身體認識地方 「BODY 用身體認識」單元再進化!在地方長大的小孩如何看待村庄生活?在地居民購物路線和推薦特色商品是?或許你也好奇蚵農在潟湖裡「巡蚵田」的身體感,以及蚵田既沒路標也沒門牌,他們究竟如何辨認自己家蚵棚所在?一起從在地人身上挖掘知道會更好玩的豆知識! 找到每個人、每件物身上,藏著的非官方地方史 綜觀大的歷史與產業脈絡,但地方仍擁有許多獨特個性的人與物。經營理髮店的媽媽、為學童料理數十年的學校廚工阿嬤、造王船的木工師傅、由越南海港小鎮嫁到同樣靠海村落的新移民,開特色早餐店、唯一家便當店的,還有神的代言人……他們以真實生命經歷,展演著各自的非官方地方史。 ▲▲▲誌村鑑LOOK for VILLAGE▲▲▲ 誌村,始於一地被重新觀看。 我們經常帶著特定視角觀看「地方」,對於鄉村生活有一套固定的想像,城與鄉各自的面貌消失在互為對比的差異中,缺少背後應有的在地脈絡;因此,透過量身打造的議題設定,將地方的獨特性書寫出來,藉此彰顯每個區域特有的生活樣貌。 而全台灣22縣市的368個市、鎮、鄉、區當中,共有7,748個村里,其中台北市有456個里,金馬地區則有59個村。這是書寫地址時,總是被省略的區位,也是經常被遺忘的觀看尺度。此書系以「村庄里」出發,與團隊實際踏查、探索微小範圍內的「地方」,讓「認識」不止於旅遊的三天兩夜,而能看見一地縱貫的時間軸、居民一日橫向的生活切片。 每個地方都需要故事,才能定位和對外述說自己是誰。我們將人和地的故事,濃縮成一本可以塞在口袋隨身攜帶的旅遊知識書,也是少見以「村庄里」為尺度的微觀地理學誌——因為小,而更得以發現意料之外的事。 Micro makes macro. ▲最微觀的文化誌:除了選舉和納稅,我們很少感受到村、里的邊界。將視野聚焦在方寸之地,反而看見更多意料之外的生活況味。 ▲最深入的口袋書:因為範圍小,所以看得深。製作團隊實地探索一地的前世今生、居民的一日生活切片,更用嗅覺、身體感、信仰……走入地方。 ▲最在地的異地感:對很多人來說,國內鄉村地方可能比國外更陌生。本系列標誌出台灣最小的行政單位,以探索未知的新鮮眼光,認識在地文化。

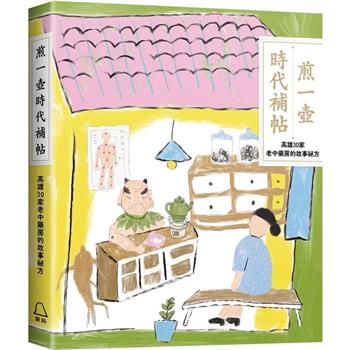

煎一壺時代補帖:高雄30家中藥房裡的故事祕方

到南國尋漢方,入山林、倚海生、通縱貫 跟著17位以畫筆、文字和相機誌店的人,拜訪高雄30家老中藥房 根植於風土、外觀於時令,以故事重新連結與身體、自然的關係 並番外附錄5帖走跳高雄的實用妙方,及圖解虎頭包摺法與包藥紙圖輯! 神農氏的老智慧和新時代的草本思維,統統藏在地方藥舖裡…… 人的一生離不開中藥鋪。現在的生活當中,很難找到一種行業,能像中藥舖一樣包辦生、老、病、死。生產完七帖生化湯、小產三帖生化湯、老時的養生藥膳、病後的保養藥方,連死後的最後一場「畢業典禮」──做「藥懺」,都還需要一壺中藥湯。盧老三笑著說:「人到了過奈何橋前的那碗『孟婆湯』都還是中藥哩。」——鳳山・順昌中藥行 隨採訪團隊進去高雄的山、海、縱貫線共30家中藥行,推開門,踏入由生至老編織成的時代靜景。再抽開一格格沉重的木製藥櫃,在芬芳中抓取時代的故事,滋補順應身體與節令而生的地方人情。 正是這種最有文化的雜貨店理念,盧老闆於焉另製閃耀無比的吸嘴袋漢方飲品——羅漢果茶、黃耆枸杞茶、桂圓紅棗茶等。在吸嘴袋包裝下,任誰都想來上一包。若再佐以橘皮果蜜的枸杞小圓餅,整個讓養生時尚得不得了。——前金・永興中藥行 老店的老,也在崇尚自然、反璞的觀念下轉化為新。本書除了記錄下難得的口述故事,造訪中亦發現許多可貴的創生案例;枸杞餅乾、藥草球、紅棗脆片、吸嘴袋包裝的漢方飲料……結合當代人繁忙的生活場景,交融傳統智慧與美感、實用設計,探見中藥房下個十年的可能性。 番外單元特別取材五帖實用妙方——防蚊、暖身、消暑、解暈和顏料彩繪——不怕港都沿岸海風陣陣、縱貫與深淺山中舟車勞頓,又或南國四季如夏的陽光曝曬,幽默連結地方特色,替讀者找到再次踏進老藥房的理由。 山野是藥房、以漢方燉煮的人情臨海與港;拆開時代的補帖,芬芳蔓延在以縱貫線串連的聚落間。這30家中藥行的傳承與創始故事《本草綱目》雖沒記載,他們卻透過日復一日的身體力行,將神農氏以草藥濟世的傳說交棒到新時代。 翻開本書,抓一帖故事祕方,與土地和古老的智慧連結,身心相繫,生生不息。 本書特色 ◎高雄拉頁地圖小海報、山海縱貫線分區導覽 不漏掉高雄任何關聯於山、海與公路運輸聚落的不同個性;淺深山裡有能夠就地取材的藥草、海港邊的人熱衷燉補,而鄰近商業區的聚落藥房最懂上班族習性。 ◎創生不是口號,老藥舖不僅懂身體,更懂當代人的習性 整理各線亮點老藥舖創新商品,在故事中讀取新世代接班人悉心照料現代人身體的心意,在洞察中重新覓得中藥材進入生活的商機。 ◎活靈活現的神農氏與中藥材插圖為時代伴讀 本書再次邀請林建志老師繪製地圖與插畫,妙筆重現神農氏在不同藥房場景替客人抓藥的畫面。細緻插圖交融輕盈的色彩與版面設計,值得收藏。 ◎五帖妙方+兩套圖鑑,讓漢方走入當代生活 番外篇整理五帖日常實用妙方,筆記下藥材名稱,你也可以找到再次走入中藥行的理由!另也圖解虎頭包摺法與藥材包藥紙圖輯,包山包海包趣味。

回到滬之島:澎湖石滬與里海生活誌

╭╯修石滬,也是修復人與海洋的關係╰╮ 尋回失落的海洋之心 原來理想的生活樣貌一點也不遙遠! 橫跨全球的石滬文化,是人類自古與海洋共生的方式, 隨潮汐漲退,下海修滬的日子裡,我們找到了那條回家的路! 那是內建在島民一代又一代的海洋基因裡, 對於大海無盡的念想和渴望,一輩子想與其共好共老的生活之道。 你看過石滬嗎? 澎湖的雙心石滬因其優美浪漫的造型深受歡迎,但你可知道那顆以石塊堆砌的「心」,其實是為了困住魚群的大型陷阱! 石滬是一種歷史悠久的古老漁法,在世界各地的海洋文化中皆佔有一席之地。 而在台灣,由百餘座小島所組成的澎湖群島,擁有形態迥異、外型優美、保存完整、分布密度也最高的石滬群,石滬不僅是對於海洋生態溫柔友好的捕魚方式,其建築技法工藝更堪稱是潮間帶上的藝術品——師傅們長時間將身體浸泡在海水中徒手撬動、搬運硬實的玄武岩,一顆顆轉動、為其尋找最佳角度與位置,慢慢疊砌出一道海上長城景觀。 它曾而餵養無數澎湖人、創造一夜致富傳説、與澎湖人相互依存共生的漁滬文化卻面臨將逐漸消逝的困境。 澎湖以海為田,曾經的漁滬文化 隨著一口口石滬修復,再次成為我們的日常! 在澎湖各島礁的海平面下,那一個個如同麥田圈般的神祕符號——石滬,是三百年前,先民與海洋之間以玄武岩奠定的不朽契約,若你能傾心讀懂潮汐洋流的變化、活用每一顆石頭的重量與形狀,當潮起潮退,石滬會用它長長的臂彎與偌大的愛心為你留住魚群。 兩位生在島上卻不懂海的澎湖青年,以修復為起點,拉開探索石滬文明的帷幕,見證一口又一口石滬興衰的歷史,並追隨匠師走入漁村,從頭體會在地日常,描繪出這座島嶼隱藏在大海底下的真實面貌,記錄下那些即將被遺忘的里海生活方式——炤海巡滬、刺網拋網、捻海菜挽紫菜、手釣魚、自編魚簍草鞋、徛魚灶煠魚、家家都有的醃漬海味「膎」⋯⋯。 這是澎湖人因滬而相連,牽起整個世代之間集體的海洋記憶,與無數個關於滬與守滬者的故事。 ╭╯╰╮石滬小字典╭╯╰╮ 你所不知道的滬知識與照片紀錄 - 快失傳的石滬建築技藝- 掘、撬、轉與疊砌、運石料、填櫃、直到完工前的最後一哩路——敲與修面,修滬菜鳥跟著下海,一一紀錄師傅們從清整地基開始,如何化零為整的精妙手路。 - 石滬構造與功能介紹 - 石滬中央的那顆「心」,和環抱海岸的長長手臂各有什麼功能?帶你了解滬房、滬門、滬碇、伸腳、魚井、滬牙到腳路等部位的設計其實各有巧妙之處,世界各地隨著當地石材、洋流特性不同,造型也各有千秋。 - 經營「石滬股份有限公司」不可不知 - 一口石滬如何由眾多「股主」一同經營、分潤?為求公平,滬主巡滬順序每年都會「滬鬮」以抽籤決定。「巡滬」只有輪到當天值日的滬主才能巡,偷巡滬被抓到下場有多慘? - 澎湖特有的漁滬文化&各路達人的討海技藝 - 漁村的集體經濟「魚灶加工」:曾風靡全澎湖的漁產加工業,先醃後晒,中間工序繁瑣,只有能手才能擔任「徛灶」一職。 討海達人們的家私介紹:炤海、手釣魚、遛海菜&挽紫菜、刺網、打草鞋。 澎湖漁村的隱藏口味:氣味可媲美瑞典鯡魚罐頭的「膎」,想到就會流口水、魚灶裡的醬油「鹹汁」。 - 踏查石滬禮貌守則 - 想實際親近石滬嗎?先做功課很重要!哪些石滬可以前往,哪些又是危險地帶生人勿近?學會看潮汐預報不可少,告訴你如何從潮差判斷最佳踏查時機! ╭╯╰╮滬口調查&漁滬小報╭╯╰╮ 澎湖石滬的傳奇故事與趣聞逸事 石滬能讓你一夜致富,還能當嫁妝?連海上霸主座頭鯨魚也不請自來? 每一口石滬都有自己的樣貌和個性,還有背後建造過程、滬主組成或曾經風光輝煌的紀錄,離島出走將多年來走踏現場、訪問當地滬主耆老,與彙整歷史文獻所得,重新為這些傳奇石滬譜寫下它們的精采故事。並不時穿插可愛的「澎漁諺」,由漁滬文化衍生出的諺語介紹: #一份倒掛仔,可以養一家、親像丁香、鱙仔在落笱。 #有船仔頭佮凹仔的份,就娶某。

【電子書】回到滬之島

╭╯修石滬,也是修復人與海洋的關係╰╮ 尋回失落的海洋之心 原來理想的生活樣貌一點也不遙遠! 橫跨全球的石滬文化,是人類自古與海洋共生的方式, 隨潮汐漲退,下海修滬的日子裡,我們找到了那條回家的路! 那是內建在島民一代又一代的海洋基因裡, 對於大海無盡的念想和渴望,一輩子想與其共好共老的生活之道。 你看過石滬嗎? 澎湖的雙心石滬因其優美浪漫的造型深受歡迎,但你可知道那顆以石塊堆砌的「心」,其實是為了困住魚群的大型陷阱! 石滬是一種歷史悠久的古老漁法,在世界各地的海洋文化中皆佔有一席之地。 而在台灣,由百餘座小島所組成的澎湖群島,擁有形態迥異、外型優美、保存完整、分布密度也最高的石滬群,石滬不僅是對於海洋生態溫柔友好的捕魚方式,其建築技法工藝更堪稱是潮間帶上的藝術品——師傅們長時間將身體浸泡在海水中徒手撬動、搬運硬實的玄武岩,一顆顆轉動、為其尋找最佳角度與位置,慢慢疊砌出一道海上長城景觀。 它曾而餵養無數澎湖人、創造一夜致富傳説、與澎湖人相互依存共生的漁滬文化卻面臨將逐漸消逝的困境。 澎湖以海為田,曾經的漁滬文化 隨著一口口石滬修復,再次成為我們的日常! 在澎湖各島礁的海平面下,那一個個如同麥田圈般的神祕符號——石滬,是三百年前,先民與海洋之間以玄武岩奠定的不朽契約,若你能傾心讀懂潮汐洋流的變化、活用每一顆石頭的重量與形狀,當潮起潮退,石滬會用它長長的臂彎與偌大的愛心為你留住魚群。 兩位生在島上卻不懂海的澎湖青年,以修復為起點,拉開探索石滬文明的帷幕,見證一口又一口石滬興衰的歷史,並追隨匠師走入漁村,從頭體會在地日常,描繪出這座島嶼隱藏在大海底下的真實面貌,記錄下那些即將被遺忘的里海生活方式——炤海巡滬、刺網拋網、捻海菜挽紫菜、手釣魚、自編魚簍草鞋、徛魚灶煠魚、家家都有的醃漬海味「膎」⋯⋯。 這是澎湖人因滬而相連,牽起整個世代之間集體的海洋記憶,與無數個關於滬與守滬者的故事。 ╭╯╰╮石滬小字典╭╯╰╮ 你所不知道的滬知識與照片紀錄 - 快失傳的石滬建築技藝- 掘、撬、轉與疊砌、運石料、填櫃、直到完工前的最後一哩路——敲與修面,修滬菜鳥跟著下海,一一紀錄師傅們從清整地基開始,如何化零為整的精妙手路。 - 石滬構造與功能介紹 - 石滬中央的那顆「心」,和環抱海岸的長長手臂各有什麼功能?帶你了解滬房、滬門、滬碇、伸腳、魚井、滬牙到腳路等部位的設計其實各有巧妙之處,世界各地隨著當地石材、洋流特性不同,造型也各有千秋。 - 經營「石滬股份有限公司」不可不知 - 一口石滬如何由眾多「股主」一同經營、分潤?為求公平,滬主巡滬順序每年都會「滬鬮」以抽籤決定。「巡滬」只有輪到當天值日的滬主才能巡,偷巡滬被抓到下場有多慘? - 澎湖特有的漁滬文化&各路達人的討海技藝 - 漁村的集體經濟「魚灶加工」:曾風靡全澎湖的漁產加工業,先醃後晒,中間工序繁瑣,只有能手才能擔任「徛灶」一職。 討海達人們的家私介紹:炤海、手釣魚、遛海菜&挽紫菜、刺網、打草鞋。 澎湖漁村的隱藏口味:氣味可媲美瑞典鯡魚罐頭的「膎」,想到就會流口水、魚灶裡的醬油「鹹汁」。 - 踏查石滬禮貌守則 - 想實際親近石滬嗎?先做功課很重要!哪些石滬可以前往,哪些又是危險地帶生人勿近?學會看潮汐預報不可少,告訴你如何從潮差判斷最佳踏查時機! ╭╯╰╮滬口調查&漁滬小報╭╯╰╮ 澎湖石滬的傳奇故事與趣聞逸事 石滬能讓你一夜致富,還能當嫁妝?連海上霸主座頭鯨魚也不請自來? 每一口石滬都有自己的樣貌和個性,還有背後建造過程、滬主組成或曾經風光輝煌的紀錄,離島出走將多年來走踏現場、訪問當地滬主耆老,與彙整歷史文獻所得,重新為這些傳奇石滬譜寫下它們的精采故事。並不時穿插可愛的「澎漁諺」,由漁滬文化衍生出的諺語介紹: #一份倒掛仔,可以養一家、親像丁香、鱙仔在落笱。 #有船仔頭佮凹仔的份,就娶某。

誌村鑑1:橋仔村

誌村鑑,以「村庄里」為單位的微地方誌。 全書系第一本,由馬祖北竿的橋仔村出發。 一個以海為田的垂直村落, 有不能說的海上祕密、和神比人多的廟村封號…… 你有聽過橋仔村嗎?一個徒步15分鐘就能走完的臨港村落,卻能用上百頁故事篇幅來說。許多人到橋仔,只是為了搭船前往大坵島看梅花鹿而臨停過渡,但此地銘刻的迷人歷史與感知,伴隨海風與老酒香,竟比意料中的還要黏人。 本書由「INTRO 抵達之前」出發,終於「OBJECT 物件微觀地方」,概論地方的空間到時間,從土地到其上的人,並以物解鎖尋常眼光。攝影圖輯的安排,定格村里的時刻,也定焦過往戰地政務,在海灘上留下的痕跡。 鹹味、身體感、神明:三大單元,深入探尋村里的獨特個性 「SMELL有一種鹹味」談橋仔與海為田的獨特生活面貌,還有其因為鄰近中國,而有的那個「不能說的海上祕密」……「BODY用身體認識」則從橋仔「垂直村落」的地形特色切入,是什麼原因讓在地耆老即便換過人工關節,仍不厭其煩於村內移動?「GOD神明是好鄰居」所言不假,一眼可望盡的小小橋仔村竟然就有八間廟,還曾有過「神比人多」的時期。 這裡的人約會不對錶,而是說,「等那個潮水」 習慣打開手機APP看氣象、點擊Google 或Microsoft行事曆約會議,這裡的人卻不這樣過!約時間見面不對點,而得等待潮水高度來到那條隱形的線。旅人待在馬祖總會關心:「今天飛機會開嗎?」當地人會跟你說:「你看那個雲啊……」 每個人都是島嶼上某一處村里,其一個此曾仍在的人 想像「你」也有所歸屬,你會怎麼述說自己與一村之間的聯繫?橋仔村裡此曾仍在的人,是在他們個人性格上堆疊大的歷史,住著的人曾於戰地政務時期為女性爭取出海權利、修行的人造船、帶著神明離開的人奉玄天上帝旨意搬遷、回來的人唱戲。還有暫時離開的人還正在體會、尋覓…… ▲▲▲誌村鑑LOOK for VILLAGE▲▲▲ 誌村,始於一地被重新觀看。 我們經常帶著特定視角觀看「地方」,對於鄉村生活有一套固定的想像,城與鄉各自的面貌消失在互為對比的差異中,缺少背後應有的在地脈絡;因此,透過量身打造的議題設定,將地方的獨特性書寫出來,藉此彰顯每個區域特有的生活樣貌。 而全台灣21縣市的336個市、鎮、鄉、區當中,共有6,609個村里,其中台北市有435個里,金馬地區則有59個村。這是書寫地址時,總是被省略的區位,也是經常被遺忘的觀看尺度。此書系以「村庄里」出發,與團隊實際踏查、探索微小範圍內的「地方」,讓「認識」不止於旅遊的三天兩夜,而能看見一地縱貫的時間軸、居民一日橫向的生活切片。 每個地方都需要故事,才能定位和對外述說自己是誰。我們將人和地的故事,濃縮成一本可以塞在口袋隨身攜帶的旅遊知識書,也是少見以「村庄里」為尺度的微觀地理學誌——因為小,而更得以發現意料之外的事。 Micro makes macro. ▲最微觀的文化誌:除了選舉和納稅,我們很少感受到村、里的邊界。將視野聚焦在方寸之地,反而看見更多意料之外的生活況味。 ▲最深入的口袋書:因為範圍小,所以看得深。製作團隊實地探索一地的前世今生、居民的一日生活切片,更用嗅覺、身體感、信仰……走入地方。 ▲最在地的異地感:對很多人來說,國內鄉村地方可能比國外更陌生。本系列標誌出台灣最小的行政單位,以探索未知的新鮮眼光,認識在地文化。

【電子書】誌村鑑1

誌村鑑,以「村庄里」為單位的微地方誌。 全書系第一本,由馬祖北竿的橋仔村出發。 一個以海為田的垂直村落, 有不能說的海上祕密、和神比人多的廟村封號…… 你有聽過橋仔村嗎?一個徒步15分鐘就能走完的臨港村落,卻能用上百頁故事篇幅來說。許多人到橋仔,只是為了搭船前往大坵島看梅花鹿而臨停過渡,但此地銘刻的迷人歷史與感知,伴隨海風與老酒香,竟比意料中的還要黏人。 本書由「INTRO 抵達之前」出發,終於「OBJECT 物件微觀地方」,概論地方的空間到時間,從土地到其上的人,並以物解鎖尋常眼光。攝影圖輯的安排,定格村里的時刻,也定焦過往戰地政務,在海灘上留下的痕跡。 鹹味、身體感、神明:三大單元,深入探尋村里的獨特個性 「SMELL有一種鹹味」談橋仔與海為田的獨特生活面貌,還有其因為鄰近中國,而有的那個「不能說的海上祕密」……「BODY用身體認識」則從橋仔「垂直村落」的地形特色切入,是什麼原因讓在地耆老即便換過人工關節,仍不厭其煩於村內移動?「GOD神明是好鄰居」所言不假,一眼可望盡的小小橋仔村竟然就有八間廟,還曾有過「神比人多」的時期。 這裡的人約會不對錶,而是說,「等那個潮水」 習慣打開手機APP看氣象、點擊Google 或Microsoft行事曆約會議,這裡的人卻不這樣過!約時間見面不對點,而得等待潮水高度來到那條隱形的線。旅人待在馬祖總會關心:「今天飛機會開嗎?」當地人會跟你說:「你看那個雲啊……」 每個人都是島嶼上某一處村里,其一個此曾仍在的人 想像「你」也有所歸屬,你會怎麼述說自己與一村之間的聯繫?橋仔村裡此曾仍在的人,是在他們個人性格上堆疊大的歷史,住著的人曾於戰地政務時期為女性爭取出海權利、修行的人造船、帶著神明離開的人奉玄天上帝旨意搬遷、回來的人唱戲。還有暫時離開的人還正在體會、尋覓…… ▲▲▲誌村鑑LOOK for VILLAGE▲▲▲ 誌村,始於一地被重新觀看。 我們經常帶著特定視角觀看「地方」,對於鄉村生活有一套固定的想像,城與鄉各自的面貌消失在互為對比的差異中,缺少背後應有的在地脈絡;因此,透過量身打造的議題設定,將地方的獨特性書寫出來,藉此彰顯每個區域特有的生活樣貌。 而全台灣21縣市的336個市、鎮、鄉、區當中,共有6,609個村里,其中台北市有435個里,金馬地區則有59個村。這是書寫地址時,總是被省略的區位,也是經常被遺忘的觀看尺度。此書系以「村庄里」出發,與團隊實際踏查、探索微小範圍內的「地方」,讓「認識」不止於旅遊的三天兩夜,而能看見一地縱貫的時間軸、居民一日橫向的生活切片。 每個地方都需要故事,才能定位和對外述說自己是誰。我們將人和地的故事,濃縮成一本可以塞在口袋隨身攜帶的旅遊知識書,也是少見以「村庄里」為尺度的微觀地理學誌——因為小,而更得以發現意料之外的事。 Micro makes macro. ▲最微觀的文化誌:除了選舉和納稅,我們很少感受到村、里的邊界。將視野聚焦在方寸之地,反而看見更多意料之外的生活況味。 ▲最深入的口袋書:因為範圍小,所以看得深。製作團隊實地探索一地的前世今生、居民的一日生活切片,更用嗅覺、身體感、信仰……走入地方。 ▲最在地的異地感:對很多人來說,國內鄉村地方可能比國外更陌生。本系列標誌出台灣最小的行政單位,以探索未知的新鮮眼光,認識在地文化。

山裏食:以食為引,走進高雄山間廚房

深入自然料理、手藝餐桌, 探訪與山林氣息相通的廚房, 獲得山的款待 山是一座廚房,當走近山腳、走進山裡,就好像走入一處處各自具備獨特個性的廚房。 在山裡,好幾次經驗的都不是快速爐和瓦斯,循環自山林的柴火有自己的慢溫煮法,有著來自山的訊息:關於提醒你無需急躁,必須耐心花上時間的「等待」。等候休養生息,等待季節使果樹成熟,等候雨水,也等待陽光,時間到了,山會把當季的豐盈呈現在你面前。 本書從「淺山」往「深山」方向前進,以兩大篇章帶領讀者看見不同地理環境樣貌中孕育料理的場所,也是烹煮人文風土的所在:以泥土砌成的爐火窯、獨力建造的土團屋、自在耕種香草葉菜的小農園,也能看見因風災遷離原鄉、而重新以家鄉作物啟動生命活力的部落廚房,從餐桌上領略部落媽媽如何連結大地媽媽的土地智慧。 除了來自山林的料理食材,陪伴餐桌的手作器物,源自泥土、稻梗、礦石和原木,植物纖維的編織和染色,山林的自然形貌以各種農藝手作技術進入人們的生活,陶碗、植物染布、廢柴再生、傳承文化的織作與雕刻……透過火、藉由手,自然土石皆以另一種生命風景循環在飲食日常裡。 淺山、深山篇章末,也各穿插一位帶路人的親山路線,以更理解高雄山林的視角,跟著帶路人認識動植物生態、溪水河川、人與聚落的故事。 最後的篇章,則藉由餐飲領域中不同的料理人展現,分享各自擅長的風格餐食,認識來自高雄山林的食材故事,以及透過他們的料理又如何交集出創意美味,感受山的廚房其實與你我很靠近。 閱讀這本書,概念上像翻越行走一條O型縱走路線,我們往山裏走,也終究要回到自己安住的所在。以食為引,探訪那處與山林氣息相通的廚房,深入自然料理、手藝餐桌,這一路是高雄的山野,提醒我們保持謝意和敬意,品味生活成一個生命的圓。

【電子書】山裏食

深入自然料理、手藝餐桌, 探訪與山林氣息相通的廚房, 獲得山的款待 山是一座廚房,當走近山腳、走進山裡,就好像走入一處處各自具備獨特個性的廚房。 在山裡,好幾次經驗的都不是快速爐和瓦斯,循環自山林的柴火有自己的慢溫煮法,有著來自山的訊息:關於提醒你無需急躁,必須耐心花上時間的「等待」。等候休養生息,等待季節使果樹成熟,等候雨水,也等待陽光,時間到了,山會把當季的豐盈呈現在你面前。 本書從「淺山」往「深山」方向前進,以兩大篇章帶領讀者看見不同地理環境樣貌中孕育料理的場所,也是烹煮人文風土的所在:以泥土砌成的爐火窯、獨力建造的土團屋、自在耕種香草葉菜的小農園,也能看見因風災遷離原鄉、而重新以家鄉作物啟動生命活力的部落廚房,從餐桌上領略部落媽媽如何連結大地媽媽的土地智慧。 除了來自山林的料理食材,陪伴餐桌的手作器物,源自泥土、稻梗、礦石和原木,植物纖維的編織和染色,山林的自然形貌以各種農藝手作技術進入人們的生活,陶碗、植物染布、廢柴再生、傳承文化的織作與雕刻……透過火、藉由手,自然土石皆以另一種生命風景循環在飲食日常裡。 淺山、深山篇章末,也各穿插一位帶路人的親山路線,以更理解高雄山林的視角,跟著帶路人認識動植物生態、溪水河川、人與聚落的故事。 最後的篇章,則藉由餐飲領域中不同的料理人展現,分享各自擅長的風格餐食,認識來自高雄山林的食材故事,以及透過他們的料理又如何交集出創意美味,感受山的廚房其實與你我很靠近。 閱讀這本書,概念上像翻越行走一條O型縱走路線,我們往山裏走,也終究要回到自己安住的所在。以食為引,探訪那處與山林氣息相通的廚房,深入自然料理、手藝餐桌,這一路是高雄的山野,提醒我們保持謝意和敬意,品味生活成一個生命的圓。