-

排序

- 圖片

- 條列

愛的藝術(史上最暢銷心理學不朽經典世紀新譯本):心理學大師佛洛姆談愛的真諦,一本學習如何去愛的聖經

台灣四、五年級生的青春讀本 韓國天團BTS推薦給歌迷的精神指引 出版65年.34種語言.全球暢銷3000萬冊 心理學大師佛洛姆跨時代不朽經典.全新繁體中譯本 獨家收錄佛洛姆珍貴照片、書信摘文,與撰寫《愛的藝術》之思考歷程 父母、配偶、兒女、兄弟姊妹、朋友、職場共事者,人身處在各種人際關係中,被關心,也付出情感,有時互動良好,有時身心俱疲。但,愛這種被歸為情感層面的東西,真的如此飄忽不定,無法以理智控制,無法學習?永遠只能讓人在愛中傷痕累累之後,才能累積經驗,得到一絲安穩的感受? 佛洛姆是第一位認為「愛」和「愛的能力」值得談的心理學學者,1956年,談愛的專書《愛的藝術》問世。佛洛姆告訴讀者,愛和世上所有的技藝、學問一樣,也是可以學習的;愛不是讓人捉摸不定、求之不得,或任人玩弄於鼓掌的東西,愛有紮實的理論與實踐的方法。他提出的主張是: 「沒有愛,人類連一天也不能存在。」(愛的重要性) 「愛是人身上的主動力量。」(愛的能力不需外求) 「如果我真正愛一個人,我就會愛所有人,就會愛世界,就會愛生命。」(愛的極致表現) 佛洛姆從所有層面探索「愛」。不只是羅曼蒂克、讓人沉浸於錯誤觀念和虛幻期待的愛,更包括親子之愛、手足之愛、男女愛、自愛,以及對神的愛。他更進一步指出,愛其實是人格培養,人想發展愛的能力,謙恭、勇敢、真誠地愛他人,可藉由努力發展人格來達成。 「愛是一種行動,是人的力量的發揮。」於是我們明白,愛是人與生俱來的能力,也因此《愛的藝術》能廣為流傳,繼續鼓勵人們:了解愛,學習愛,實踐愛。 導論 ◎彼得.克拉瑪(Peter D. Kramer,《神奇百憂解》作者) 過去五十年,我們一直享受著這本小書的洞見、慰藉和啟發。多麼不同凡響的長跑啊!這幾十年來,心理學改變了很多次。佛洛伊德紅過又退流行。各式各樣的精神療法大盛一時又消失。藥物曾經改寫我們對情緒的了解,但它們也是一度閃閃發光之後就褪色了。在這段期間,佛洛姆這本薄薄的小冊子一直和我們在一起,提供冷靜的忠告。什麼原因可以讓一本書經久不衰? 它的題材當然是居有一功。正如佛洛姆告訴我們,愛是我們所渴望的。愛定義了我們,是「人類生命難題的解答」。但每年都有許多談愛的書出版,唯獨佛洛姆這一本被翻譯成三十四國文字。 它的書名無疑亦有功勞。這書名沒有使用商業文化的語言,沒有使用現在所謂的時髦詞語。乾淨的書名保障了這本書後來晉身經典的命運。佛洛姆並沒有躲在自己的專業後面,沒有使用《愛的藝術之精神分析》這樣的書名。他態度大膽。他要直接和讀者面對面。 再來是書中的用詞。它實現了書名的承諾。佛洛姆說得很直接:「愛是一門藝術嗎?如果是,它就要求知識和努力。」我們會在一些簡練的措辭裡找到詩意:「沒有愛,人類連一天也不能存在。」偶爾,在他責難重商文化的時候,佛洛姆會突然開始使用比喻:「世界是我們慾望的巨大對象,是一個大蘋果、大酒瓶和大乳房。我們是吮吸者,永遠充滿期待又永遠失望。」 這番見解顯示佛洛姆之所以能夠吸引到每一個新世代的重要理由。他有著先見之明。他辨識出我們生活面臨的核心挑戰:如果我們的文化鼓勵自戀,我們又怎能指望超越我們的自我?如果這文化讓人異化,我們又要如何找到我們所渴望的親密、激情、協調,或佛洛姆所說的「透過愛而重新合一」? 隨著時光流轉,這些問題變得越來越迫切。商業精神公然污染個人領域。事業成功的男人莫不尋求一個花瓶妻子。近一半這類婚姻以離婚收場,而這部分是「買更貴東西」的誘惑所致:就像每個人都有一個固定的價格那樣,就像每個人都可以按年輕、貌美、聰明、地位和財富(特別是財富)的程度而被定價的那樣。這種重新安排往往導致一些讓人感到空洞的婚姻。佛洛姆理解這種生活境遇。 佛洛姆還年輕時就展開批判。他1900年出生於法蘭克福一個正統派猶太人家庭,祖父和曾祖父都是知名拉比。佛洛姆的父親是葡萄酒商人,為自己的從商感到羞愧。回憶自己的兒時,佛洛姆說:「我小時候對那些把人生投入於賺錢的人感到很奇怪,而當有人在我面前承認他是一個商人,我會侷促不安。」十二歲時,他父親的一名員工點燃他對社會主義的興趣。他所受的宗教訓練讓他接觸到進步觀念:當先知的人除了透過話語,還必須透過行動來表達自己,關心人民的需要。但佛洛姆從沒有完全對正統派猶太人的社群感到自如。二十三歲的時候,他宣布自己反對錫安主義,理由是民族主義和全面的人文主義相抵觸。二十六歲那一年,為了象徵他和猶太教儀式的決裂,他在逾越節吃麵包。 這個時候,他已經從海德堡大學取得博士學位。他曾研習法律和宗教,但最終投入社會經濟學——社會學在當時的稱呼。他還認識了弗麗塔.賴克曼(Frieda Reichmann),兩人很快結婚。弗麗塔是精神科醫生,比佛洛姆年長十一歲,而佛洛姆就是在她的引介下接觸精神分析學的革命性領域。兩人的實際婚姻關係只維持了幾年,但佛洛姆對精神分析的興趣沒有中斷。 社會學的訓練背景讓佛洛姆後來認定佛洛伊德的理論狹窄和機械化。在他看來,很多佛洛伊德用天生本能解釋的現象都是由經濟力量、政治力量和文化力量引起。個人不是一個被壓抑所馴化的驅力的集合體。人是在社會結構內活動的社會生物。佛洛姆選擇和精神分析運動中的馬克思主義者和社會主義者站在同一陣線。他心儀的馬克思是早期的馬克思,也就是那個希望用更人性的經濟制度來取代勞動分工強加於人的束縛的烏托邦主義者。佛洛姆自己的論文題材涉及刑事、司法、宗教和道德。不晚於1930年代,愛也悄悄地潛入他的工作:對父系社會和母系社會的研究讓他思考母愛和父愛對一個小孩的不同影響。 在納粹的陰影下,佛洛姆為文談論獨裁政府和它們製造施虐狂者的傾向。他比佛洛伊德更早看出歐洲正在走向災難。1933年,他應女性主義精神分析家霍妮(Karen Horney)的邀請訪問美國,不久後又移民美國。雖然總是保持批判性,但他熱愛自己的新國家。到了1940年代,他改為以英語寫作。 在美國,佛洛姆對古典精神分析的批判趨於尖銳。他在一九三九年指出:「(佛洛伊德)把人視為是一種受到本能強制但受到社會馴化的動物。他沒有任何自發性的範疇,例如沒有愛,沒有柔情,沒有喜樂,甚至沒有性歡愉—在他看來,性歡愉不過是緊張的解除。」在佛洛姆看來,精神分析家的工作包括把性格理解為一種對文化力量的回應,一如馬克思主義者認為從自我異化乃固存於資本主義。在精神分析的實踐方面,佛洛姆相信,為了對治現代人的負擔(大概也是所有時代的人的負擔),即為了對治分離性(separateness),治療師絕不可保持中立,必須強烈的介入。 隨著《逃避自由》(Escape from Freedom)在1941年的出版,佛洛姆成為名人。在本書中,他設法弄明白人是怎樣透過加入極權主義或在平等社會中培養從眾性格而失去個體性。他宣稱,個體心理學理當是社會心理學的一個子集。人總是生活在關係中。 佛洛姆之所以受歡迎,是因為他雖然身處一個意識形態的時代,卻不是一個意識形態者。他按自己的需要熱烈從猶太教、馬克思主義和精神分析取用觀念(後來又從道家和禪宗取用),但說到底,他是一位人文主義者。他勤勤懇懇地經營這個角色。他終生都把早上時光用於不能賺錢的活動:讀書和安靜思考。晚年他又用政治行動補充沉思諦觀,在反核和反戰運動中扮演領導角色。 佛洛姆是一個喜愛與人交往的人。他與精神分析和社會科學界的重要人物過從甚密,最著名者包括費倫齊(Sándor Ferenczi)、沙利文(Harry Stack Sullivan)、理斯曼(David Riesman)和馬庫色(Herbert Marcuse)。他對女性的品味是兼容並蓄。和弗麗塔離婚後,他與霍妮有過一段情,也曾和紐約舞蹈界的凱薩琳.鄧翰(Katherine Dunham)與馬莎.葛蘭姆(Martha Graham)交往。1944年,他和女攝影師赫妮.格蘭德(Henny Gurland)結婚,婚後專一忠誠,直到赫妮於1952年去世為止。這些女人有的比他年長許多,有的比他年輕許多;有的相貌普通,有的漂亮動人;既有白人,也有黑人。她們的共通處是個性強,聰明,對關心的事情熱烈投入。不過佛洛姆生命中的至愛是安妮斯.弗里曼(Annis Freeman),她是美國南方人和一位律師的遺孀,對國際政治深感興趣。五十中旬的佛洛姆用情信、親吻和誓言來追求她,此後的二十八年持續情深款款。正是這種承諾和熱情為《愛的藝術》設定了私人脈絡。 《愛的藝術》藉助了佛洛姆的全部體驗。我們是社會動物,因著我們的分離性而陷入焦慮。文化提供了消除這種焦慮的簡單和虛假方法:變得和別人一模一樣。它邀請我們消費同樣的商品、從事同樣的工作和訂定相同的目標,也就是透過從眾和不重要的微小差異來界定自己。但如果我們缺乏勇氣成為個體,我們就會永遠搆不著愛,因為「愛是在保存一己完整的前提下達成的合一」。(節錄)

活下來的我們:梨泰院踩踏事故後的319天,創傷告白與療癒之路

從日常崩壞中前行,今天也是竭盡全力的一天。「不是你和我,而是我們的故事。」倖存者書寫的梨泰院事故長篇紀錄。從創傷到復原,讓「活下來的人」被看見,一本陪伴傷痛、溫柔而堅定的療癒之書。・那一夜之後2022年10月29日晚上,韓國首爾梨泰院狹窄的巷弄裡發生了踩踏事故,159人喪生,300多人受傷。本書作者金初瓏像往年一樣去參加萬聖節派對,卻在人群中經歷了雙腳離地、無法呼吸的恐懼。她活下來了,身上沒有任何外傷,卻在很長一段時間裡不知道該如何面對「活下來」這件事。當諮商心理師稱她為「倖存者」時,她甚至覺得這個詞太誇張——畢竟她沒有被列入官方的傷亡統計中。直到諮商心理師詢問「你家裡有幾個垃圾袋」時,她才突然意識到自己的房間早已一片狼藉。僥倖存活的罪惡感、對自己的厭惡、看著社會毫無改變的無力感……這些情緒逐漸演變成重度憂鬱症,她的世界早已崩塌。・書寫作為療癒金初瓏開始將事發經歷和心理諮商過程寫成文章,原本只是想拯救自己,沒想到這些文字在網路上累計超過50萬次點閱,觸動了許多像她一樣,在那一晚之後,意識始終停留在梨泰院的其他倖存者。本書記錄了她在事件後319天的心路歷程,那些看似平凡的每一天,其實都是與創傷共處的練習。她近乎殘酷地剖析自己身為倖存者的自責、來自家人和社會的質疑、事故後混亂的日常生活;也記錄下這一路走來始終溫柔陪伴的精神科醫師和諮商心理師、默默體貼關心的朋友,以及在復原之路上有緣相識的陌生人。書末並收錄其他倖存者的自白,讓讀者更能理解,人在面對重大創傷後的身心狀態。・將痛苦「資源化」作者指出,韓國社會面對災難時的最大問題,是不願正視事件原因或道歉,並將責任推給個人,試圖縮小、迴避、忽視,甚至抹除真相。這本書是作者將痛苦「資源化」的嘗試,希望將個人經歷轉化為拯救他人的紀錄。正如韓國小說家金薰所言,「災難的一切真相都留存在受害者的記憶裡」,我們應該做的是「傾聽並共感受害者的痛苦」。《活下來的我們》不僅是一位倖存者的創傷告白,更是一條通往理解與療癒的道路,提醒社會必須正視災難、追究真相,讓所有在事故後仍努力生活著的人們,能在被看見、被理解中,找到繼續前行的力量。

【電子書】活下來的我們

從日常崩壞中前行,今天也是竭盡全力的一天。「不是你和我,而是我們的故事。」倖存者書寫的梨泰院事故長篇紀錄。從創傷到復原,讓「活下來的人」被看見,一本陪伴傷痛、溫柔而堅定的療癒之書。・那一夜之後2022年10月29日晚上,韓國首爾梨泰院狹窄的巷弄裡發生了踩踏事故,159人喪生,300多人受傷。本書作者金初瓏像往年一樣去參加萬聖節派對,卻在人群中經歷了雙腳離地、無法呼吸的恐懼。她活下來了,身上沒有任何外傷,卻在很長一段時間裡不知道該如何面對「活下來」這件事。當諮商心理師稱她為「倖存者」時,她甚至覺得這個詞太誇張——畢竟她沒有被列入官方的傷亡統計中。直到諮商心理師詢問「你家裡有幾個垃圾袋」時,她才突然意識到自己的房間早已一片狼藉。僥倖存活的罪惡感、對自己的厭惡、看著社會毫無改變的無力感……這些情緒逐漸演變成重度憂鬱症,她的世界早已崩塌。・書寫作為療癒金初瓏開始將事發經歷和心理諮商過程寫成文章,原本只是想拯救自己,沒想到這些文字在網路上累計超過50萬次點閱,觸動了許多像她一樣,在那一晚之後,意識始終停留在梨泰院的其他倖存者。本書記錄了她在事件後319天的心路歷程,那些看似平凡的每一天,其實都是與創傷共處的練習。她近乎殘酷地剖析自己身為倖存者的自責、來自家人和社會的質疑、事故後混亂的日常生活;也記錄下這一路走來始終溫柔陪伴的精神科醫師和諮商心理師、默默體貼關心的朋友,以及在復原之路上有緣相識的陌生人。書末並收錄其他倖存者的自白,讓讀者更能理解,人在面對重大創傷後的身心狀態。・將痛苦「資源化」作者指出,韓國社會面對災難時的最大問題,是不願正視事件原因或道歉,並將責任推給個人,試圖縮小、迴避、忽視,甚至抹除真相。這本書是作者將痛苦「資源化」的嘗試,希望將個人經歷轉化為拯救他人的紀錄。正如韓國小說家金薰所言,「災難的一切真相都留存在受害者的記憶裡」,我們應該做的是「傾聽並共感受害者的痛苦」。《活下來的我們》不僅是一位倖存者的創傷告白,更是一條通往理解與療癒的道路,提醒社會必須正視災難、追究真相,讓所有在事故後仍努力生活著的人們,能在被看見、被理解中,找到繼續前行的力量。

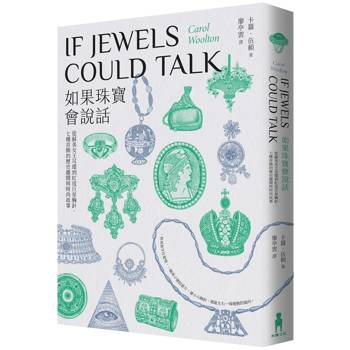

如果珠寶會說話:從蘇美女王耳環到紅毯巨星胸針,七種首飾的歷史趣聞與時尚故事

一枚戒指守住愛情,一顆珠子連結遠方,連小小胸針,都能左右一場運動的風向。珠寶從來不僅是美麗的裝飾,它是愛與記憶的容器,是身分與權力的符號,更是人類文明最細緻的註解。英國珠寶研究權威卡蘿.伍頓,以七種首飾為題,蒐羅古今趣聞,開啟一場橫跨歷史、藝術與時尚的美麗之旅,從出土文物到伸展臺光芒,娓娓道來人類與珠寶的千年連結。◆我們佩戴珠寶,為的是確認自我、記錄愛、追尋永恆。從蘇美女王的黃金耳環,到傳奇巨星的鑽石手環;從維京人的銀項圈,到印度傳統的頭巾帽珠寶;從各民族祈求庇護的護身符,到名流政要宣示信念的胸針……在這本燦爛的文明故事集中,每一件首飾都是文明留下的閃亮註腳。你將看見珠寶如何映照價值觀的與時俱進,同時也傾訴著人類最深刻的情感與信念:愛與連結、認同與承諾。珠寶總提醒我們:生命中的脆弱與璀璨,都值得珍視。◆從珠寶中,讀懂時光的密語:流行,常是經典的甦醒。• 鎂光燈下當代流行天后的圈型耳環,和出土的蘇美女王黃金耳環竟然造型相仿?• 古埃及的蛇形與聖甲蟲符號,從維多利亞女王的定情戒到當代時尚精品,為何一再復興,重啟潮流?• 從瑪麗蓮夢露的鑽石手環,到神力女超人的手環,再到丹麥設計師的寬版銀手環,獨立女性的形象如何演變?【好評推薦】「卡蘿.伍頓是珠寶領域的百科全書,但她從不讓自己的知識變得艱澀。這本書充滿了迷人的故事,關於我們日常佩戴的飾品,以及人類自古以來的裝飾文化史。」──亞歷山德拉.舒曼(Alexandra Shulman),英國版《Vogue》前總編輯「充滿迷人的知識點與文化觀察,伍頓以引人入勝的筆法帶領讀者穿越歷史,令人真心期盼珠寶真的能開口說話。」──《新政治家》(New Statesman)「研究嚴謹,充滿古怪又有趣的洞見,任何愛珠寶的人都會愛不釋手。」──《太陽報》(The Sun)

【電子書】如果珠寶會說話

一枚戒指守住愛情,一顆珠子連結遠方,連小小胸針,都能左右一場運動的風向。珠寶從來不僅是美麗的裝飾,它是愛與記憶的容器,是身分與權力的符號,更是人類文明最細緻的註解。英國珠寶研究權威卡蘿.伍頓,以七種首飾為題,蒐羅古今趣聞,開啟一場橫跨歷史、藝術與時尚的美麗之旅,從出土文物到伸展臺光芒,娓娓道來人類與珠寶的千年連結。◆我們佩戴珠寶,為的是確認自我、記錄愛、追尋永恆。從蘇美女王的黃金耳環,到傳奇巨星的鑽石手環;從維京人的銀項圈,到印度傳統的頭巾帽珠寶;從各民族祈求庇護的護身符,到名流政要宣示信念的胸針……在這本燦爛的文明故事集中,每一件首飾都是文明留下的閃亮註腳。你將看見珠寶如何映照價值觀的與時俱進,同時也傾訴著人類最深刻的情感與信念:愛與連結、認同與承諾。珠寶總提醒我們:生命中的脆弱與璀璨,都值得珍視。◆從珠寶中,讀懂時光的密語:流行,常是經典的甦醒。• 鎂光燈下當代流行天后的圈型耳環,和出土的蘇美女王黃金耳環竟然造型相仿?• 古埃及的蛇形與聖甲蟲符號,從維多利亞女王的定情戒到當代時尚精品,為何一再復興,重啟潮流?• 從瑪麗蓮夢露的鑽石手環,到神力女超人的手環,再到丹麥設計師的寬版銀手環,獨立女性的形象如何演變?【好評推薦】「卡蘿.伍頓是珠寶領域的百科全書,但她從不讓自己的知識變得艱澀。這本書充滿了迷人的故事,關於我們日常佩戴的飾品,以及人類自古以來的裝飾文化史。」──亞歷山德拉.舒曼(Alexandra Shulman),英國版《Vogue》前總編輯「充滿迷人的知識點與文化觀察,伍頓以引人入勝的筆法帶領讀者穿越歷史,令人真心期盼珠寶真的能開口說話。」──《新政治家》(New Statesman)「研究嚴謹,充滿古怪又有趣的洞見,任何愛珠寶的人都會愛不釋手。」──《太陽報》(The Sun)

健全的社會:佛洛姆從人本主義出發,勾勒人類真正的理想生活

唯有創造一個健全的社會人才能擺脫異化與世界建立愛的關係《逃避自由》、《自我的追尋》續篇佛洛姆社會心理學經典,全球暢銷3百萬冊繁體中文全譯本首度上市沒有幸福的個人,何來健全的社會?當人成為工作的機器,物質永遠無法填補心靈空虛佛洛姆為當代人勾勒真正的理想生活佛洛姆在一九五五年出版《健全的社會》,不僅以精神分析觀點切入,更跨足社會學、哲學與政治、經濟,全面探討現代資本主義社會對人類心理健康所造成的衝擊,並提出實現健全社會的願景。佛洛姆指出,「異化」是現代社會最核心的問題。異化讓人失去與世界、與他人、與自己之間的真實連結。異化表現在多個層面:「勞動異化」使工人成為生產過程中的齒輪,失去創造的自由;「消費異化」讓人們靠購物與物質擁有來獲取身分感與自我價值;「人際關係異化」使人與人之間的連結變得表面化與功利化;「自我異化」讓人對內心感受與渴望變得麻木。佛洛姆的論述並未流於批判,他也描繪值得追求的理想社會。健全的社會應促進個人潛能發揮與自我實現,並建立以真誠與關懷為基礎的人際關係;工作應該具有意義,使人們能夠表達創造力、獲得成就感,而不只是為了生存。為了邁向這樣的社會,佛洛姆提出「社群社會主義」作為替代方案,認為真正的改變需要深層的社會文化與心理結構轉變,包括經濟民主化、教育改革、文化價值重建與心靈的覺醒。儘管《健全的社會》成書於二十世紀中期,其洞見在當今社會依然深具啟發性。從社群媒體成癮到過度消費與工作倦怠,佛洛姆所分析的心理與社會機制,正好解釋了這些現象背後的根源。他強調,建構一個健全的社會,需要的不僅是結構改變,更是人們內心的覺醒。唯有透過愛與創造力,我們才能走出異化的困境,邁向真正人性化的未來。

【電子書】健全的社會

唯有創造一個健全的社會人才能擺脫異化與世界建立愛的關係《逃避自由》、《自我的追尋》續篇佛洛姆社會心理學經典,全球暢銷3百萬冊繁體中文全譯本首度上市沒有幸福的個人,何來健全的社會?當人成為工作的機器,物質永遠無法填補心靈空虛佛洛姆為當代人勾勒真正的理想生活佛洛姆在一九五五年出版《健全的社會》,不僅以精神分析觀點切入,更跨足社會學、哲學與政治、經濟,全面探討現代資本主義社會對人類心理健康所造成的衝擊,並提出實現健全社會的願景。佛洛姆指出,「異化」是現代社會最核心的問題。異化讓人失去與世界、與他人、與自己之間的真實連結。異化表現在多個層面:「勞動異化」使工人成為生產過程中的齒輪,失去創造的自由;「消費異化」讓人們靠購物與物質擁有來獲取身分感與自我價值;「人際關係異化」使人與人之間的連結變得表面化與功利化;「自我異化」讓人對內心感受與渴望變得麻木。佛洛姆的論述並未流於批判,他也描繪值得追求的理想社會。健全的社會應促進個人潛能發揮與自我實現,並建立以真誠與關懷為基礎的人際關係;工作應該具有意義,使人們能夠表達創造力、獲得成就感,而不只是為了生存。為了邁向這樣的社會,佛洛姆提出「社群社會主義」作為替代方案,認為真正的改變需要深層的社會文化與心理結構轉變,包括經濟民主化、教育改革、文化價值重建與心靈的覺醒。儘管《健全的社會》成書於二十世紀中期,其洞見在當今社會依然深具啟發性。從社群媒體成癮到過度消費與工作倦怠,佛洛姆所分析的心理與社會機制,正好解釋了這些現象背後的根源。他強調,建構一個健全的社會,需要的不僅是結構改變,更是人們內心的覺醒。唯有透過愛與創造力,我們才能走出異化的困境,邁向真正人性化的未來。

自我的追尋(修訂新版):倫理學的心理學探究

自我,是愛欲利己的理由,還是開創潛能的動力?《逃避自由》續篇,佛洛姆人本倫理學經典歸納現代人五種性格原型,認識自己人只要活著就必須擁有創造性,發揮潛能。不為別的,而是為了自己。為了證明自己的存在,為了成為一個人。本書可視為《逃避自由》的續篇,為現代人孤獨不安的心理困境提出積極正向的解決之道,將觸角伸展至人生面的整體觀照,是理解佛洛姆思想的重要書單之一。承繼《逃避自由》的論述:現代人缺乏心理資源來應對個體化和社會化之後的孤單不安狀態,因此寧願放棄自由,將決定權奉還給各種權威。佛洛姆強調個人的幸福快樂不假外求,必須落實到自己本然的性格與潛能,並發揮創造力,如此才能體現真正的自我。同時,以健康人性為基礎所衍生的道德倫理和價值判斷,必然能夠引導全人類走向良善的面向,開創利己利人的社會文明。本書也是「性格學」方面的重要著作。佛洛姆歸納出五種現代人的性格原型,包括「接受型取向」、「剝削型取向」、「囤積型取向」、「市場型取向」與「創造性取向」,前四者都是人在社會化的過程中被現代社會不良影響而塑造出來的負面性格,唯有最後一種「創造性取向」,是健康人生不可或缺的特質。佛洛姆重申「人本倫理」的價值,闡明社會倫理的規範應以人性為基礎來發展,他將倫理議題重新融入心理學的探究,說明人本主義倫理學的價值即在證明每個人都擁有幸福的權利,以及愛人的能力。書中認識自我,努力做自己,為自己而活的論點,為茫然失序的現代人找到了成就美好人生的明確方向。

愛的藝術(給你勇氣版):心理學大師跨時代不朽經典,一本學習如何去愛的聖經

那些至關重要的事,想說給你聽《愛的藝術》給你勇氣版,讓人重新思考愛的本質——學習愛,對愛無畏,感謝生命中的所有相遇第一本談愛的經典——《愛的藝術》台灣四、五年級生的青春讀本世紀新譯本風靡Z世代韓國天團BTS推薦給歌迷的精神指引34種語言版本.全球暢銷3000萬冊心理學大師佛洛姆跨時代不朽經典.全新繁體中譯本獨家收錄佛洛姆珍貴照片、書信摘文,與撰寫《愛的藝術》之思考歷程佛洛姆是第一位認為「愛」和「愛的能力」值得談的心理學學者,1956年,談愛的專書《愛的藝術》問世。佛洛姆告訴讀者,愛和世上所有的技藝、學問一樣,也是可以學習的;愛不是讓人捉摸不定、求之不得,或任人玩弄於鼓掌的事物,愛有扎實的理論與實踐的方法。他告訴你:「沒有愛,人類連一天也不能存在。」(愛的重要性)「愛是人身上的主動力量。」(人有愛的能力,不必外求)「如果我真正愛一個人,我就會愛所有人,就會愛世界,就會愛生命。」(愛的極致表現)佛洛姆從所有層面探索「愛」。不只是羅曼蒂克、讓人沉浸於錯誤觀念和虛幻期待的愛,更包括親子之愛、手足之愛、男女愛、自愛,以及對神的愛。他更進一步指出,愛其實是人格培養,人想發展愛的能力,謙恭、勇敢、真誠地愛他人,可藉由努力發展人格來達成。「愛是一種行動,是人的力量的發揮。」佛洛姆提醒我們,愛並不是遙不可及的理想,而是一種源自內心、與生俱來的能力。正因如此,愛並不難,它只是等待我們去認識、去學習、去實踐。也正是基於這樣的理解,《愛的藝術》這本問世數十年的經典著作,才能歷久不衰,廣為流傳,持續啟發一代又一代的人們重新思考:什麼是愛?我們又該如何去愛?

逃避自由(修訂新版):透視現代人最深的孤獨與恐懼

自由,是積極的實踐,還是模仿的遊戲?佛洛姆享譽世界、洞見人心的經典影響現代人精神生活最深遠的社會心理學巨著什麼是自由? 現代人如何理解/誤解所謂「自由」?人為什麼逃避自由? 我們真的知道自己在追求什麼嗎?心理學大師佛洛姆在1941年出版的《逃避自由》,不但可作為兩次大戰後社會與政治現狀的詮釋,也以心理哲學角度對當代社會作了系統而強烈的批判。本書被譽為精神分析運用在社會學的傑作。佛洛姆指出:「傳統社會安全而不自由,現代社會自由而不安全;正是這種不安全的自由使人產生種種逃避傾向。」現代社會在資本主義和民主潮流發展下,雖以「自由」和「個體化」解放了種種束縛,卻在人性底層和集體心理引發孤獨的不安與恐懼,讓人意識到自身的渺小與無力,更導致與自然、社會和人際之間的疏離。因此,現代人想要逃避自由,潛意識希望回歸中世紀社會穩定的經濟地位和權利關係,以尋求安全和歸屬感。正是這種心理上的不健康傾向形成極端民族主義與威權思想的社會基礎;而孤立和恐懼感同時精準反映在現代人嚮往權威、跟隨流行、迎合社會標準等各種拋棄自我的行為。在這樣的背景下,佛洛姆從心理分析的角度出發,討論政治、文化和經濟對人的影響。他特別關注現代人身處資本主義社會與民主風氣中,面對像是價值觀混亂、內心不安、人際關係疏離等心理困境。他深入分析這些困境背後的歷史成因,指出人類應如何理性生活,創造幸福,建立良好的社會結構。

【電子書】自我的追尋(修訂新版)

自我,是愛欲利己的理由,還是開創潛能的動力?《逃避自由》續篇,佛洛姆人本倫理學經典歸納現代人五種性格原型,認識自己人只要活著就必須擁有創造性,發揮潛能。不為別的,而是為了自己。為了證明自己的存在,為了成為一個人。本書可視為《逃避自由》的續篇,為現代人孤獨不安的心理困境提出積極正向的解決之道,將觸角伸展至人生面的整體觀照,是理解佛洛姆思想的重要書單之一。承繼《逃避自由》的論述:現代人缺乏心理資源來應對個體化和社會化之後的孤單不安狀態,因此寧願放棄自由,將決定權奉還給各種權威。佛洛姆強調個人的幸福快樂不假外求,必須落實到自己本然的性格與潛能,並發揮創造力,如此才能體現真正的自我。同時,以健康人性為基礎所衍生的道德倫理和價值判斷,必然能夠引導全人類走向良善的面向,開創利己利人的社會文明。本書也是「性格學」方面的重要著作。佛洛姆歸納出五種現代人的性格原型,包括「接受型取向」、「剝削型取向」、「囤積型取向」、「市場型取向」與「創造性取向」,前四者都是人在社會化的過程中被現代社會不良影響而塑造出來的負面性格,唯有最後一種「創造性取向」,是健康人生不可或缺的特質。佛洛姆重申「人本倫理」的價值,闡明社會倫理的規範應以人性為基礎來發展,他將倫理議題重新融入心理學的探究,說明人本主義倫理學的價值即在證明每個人都擁有幸福的權利,以及愛人的能力。書中認識自我,努力做自己,為自己而活的論點,為茫然失序的現代人找到了成就美好人生的明確方向。

【電子書】愛的藝術(給你勇氣版)

那些至關重要的事,想說給你聽《愛的藝術》給你勇氣版,讓人重新思考愛的本質——學習愛,對愛無畏,感謝生命中的所有相遇第一本談愛的經典——《愛的藝術》台灣四、五年級生的青春讀本世紀新譯本風靡Z世代韓國天團BTS推薦給歌迷的精神指引34種語言版本.全球暢銷3000萬冊心理學大師佛洛姆跨時代不朽經典.全新繁體中譯本獨家收錄佛洛姆珍貴照片、書信摘文,與撰寫《愛的藝術》之思考歷程佛洛姆是第一位認為「愛」和「愛的能力」值得談的心理學學者,1956年,談愛的專書《愛的藝術》問世。佛洛姆告訴讀者,愛和世上所有的技藝、學問一樣,也是可以學習的;愛不是讓人捉摸不定、求之不得,或任人玩弄於鼓掌的事物,愛有扎實的理論與實踐的方法。他告訴你:「沒有愛,人類連一天也不能存在。」(愛的重要性)「愛是人身上的主動力量。」(人有愛的能力,不必外求)「如果我真正愛一個人,我就會愛所有人,就會愛世界,就會愛生命。」(愛的極致表現)佛洛姆從所有層面探索「愛」。不只是羅曼蒂克、讓人沉浸於錯誤觀念和虛幻期待的愛,更包括親子之愛、手足之愛、男女愛、自愛,以及對神的愛。他更進一步指出,愛其實是人格培養,人想發展愛的能力,謙恭、勇敢、真誠地愛他人,可藉由努力發展人格來達成。「愛是一種行動,是人的力量的發揮。」佛洛姆提醒我們,愛並不是遙不可及的理想,而是一種源自內心、與生俱來的能力。正因如此,愛並不難,它只是等待我們去認識、去學習、去實踐。也正是基於這樣的理解,《愛的藝術》這本問世數十年的經典著作,才能歷久不衰,廣為流傳,持續啟發一代又一代的人們重新思考:什麼是愛?我們又該如何去愛?

【電子書】逃避自由(修訂新版)

自由,是積極的實踐,還是模仿的遊戲?佛洛姆享譽世界、洞見人心的經典影響現代人精神生活最深遠的社會心理學巨著什麼是自由? 現代人如何理解/誤解所謂「自由」?人為什麼逃避自由? 我們真的知道自己在追求什麼嗎?心理學大師佛洛姆在1941年出版的《逃避自由》,不但可作為兩次大戰後社會與政治現狀的詮釋,也以心理哲學角度對當代社會作了系統而強烈的批判。本書被譽為精神分析運用在社會學的傑作。佛洛姆指出:「傳統社會安全而不自由,現代社會自由而不安全;正是這種不安全的自由使人產生種種逃避傾向。」現代社會在資本主義和民主潮流發展下,雖以「自由」和「個體化」解放了種種束縛,卻在人性底層和集體心理引發孤獨的不安與恐懼,讓人意識到自身的渺小與無力,更導致與自然、社會和人際之間的疏離。因此,現代人想要逃避自由,潛意識希望回歸中世紀社會穩定的經濟地位和權利關係,以尋求安全和歸屬感。正是這種心理上的不健康傾向形成極端民族主義與威權思想的社會基礎;而孤立和恐懼感同時精準反映在現代人嚮往權威、跟隨流行、迎合社會標準等各種拋棄自我的行為。在這樣的背景下,佛洛姆從心理分析的角度出發,討論政治、文化和經濟對人的影響。他特別關注現代人身處資本主義社會與民主風氣中,面對像是價值觀混亂、內心不安、人際關係疏離等心理困境。他深入分析這些困境背後的歷史成因,指出人類應如何理性生活,創造幸福,建立良好的社會結構。

佛洛姆.存在的哲學套書:存在的藝術+擁有還是存在?

你,真的「存在」?抑或只是「活著」?《存在的藝術》+《擁有還是存在?》心理學大師佛洛姆帶領我們探索存在的哲學:擁有的越多,會更快樂?如何活得專注而清醒?什麼才是令人真正快樂的「富足」?掌握「存在」,才能獲得真正的自由。★套書特色1.唯一正式取得授權的佛洛姆著作。2.全新繁體中譯本。★為什麼要讀佛洛姆談存在的哲學1. 《存在的藝術》談認識自己、提升自我的方法;《擁有還是存在?》談物質擁有與價值追求在人類生活中扮演的角色。這套書是佛洛姆談存在的哲學的完整版。2. 「活著的意義」是人終其一生都在問自己的問題。而這套寫於半個世紀之前的書,仍對現在的讀者有啟發,因為人只要活著,就會想要找到活著的目的。佛洛姆字字珠璣,從心理、哲學、社會等面向切入,對資本主義社會將人機器化的種種弊病提出一針見血的觀察。他引導讀者了解自己,並提出學習自我覺察的實用方法,幫助讀者在日常生活中實踐「存在」的生活方式。★書籍介紹───《存在的藝術》────想懂愛,必須仔細聆聽彼此身為人的存在全球暢銷經典《愛的藝術》作者佛洛姆教你如何獲得真正的富足與快樂在1974年到1976年間,佛洛姆撰寫了《擁有還是存在?》(To Have or to Be?)。實際出版時有一部分內容未隨之刊行,本書便是來自這些未收錄的內容。佛洛姆認為「存在的藝術」指的是「基於真實自我意識的生活方式」,可說是人生的最終目標,必須藉由誠實的自我分析方能實現。在《存在的藝術》中,他以自身的經驗與理解,具體闡述學習「存在的藝術」所需採取的「邁向存在的步驟」。本書前半部討論當代社會的高度消費性,使得人們容易將「擁有」視為滿足需求的唯一指標;後半部則簡述如何藉由覺察和自我分析來實踐「生活的藝術」,從而達到真正的快樂與幸福。保持覺察並練習專注,可說是學習「存在的藝術」的關鍵步驟。佛洛姆強調的「覺察」,是指高度集中的注意力,可以對自己的身體或心靈狀態進行自我觀察。唯有透過覺察,我們才能獲得對自己的獨立思考,不被非理性權威和偶像所左右。佛洛姆認為,權力和名聲固然具有催眠般的魅力,但比起物質上的虛假,更可怕的是人類在追求幸福、內在成長和快樂時所遭遇的虛假。他提醒我們不要輕信那些宣稱可以快速改變個人性格或成就自我實現的課程。相反地,我們應該勇於面對孤獨和痛苦,並將自己的所有能量投入到追求真正目標的道路上。────《擁有還是存在?》────全球暢銷1,000萬冊,批判資本主義的聖經。與《愛的藝術》同樣廣受歡迎的必讀經典!教宗若望.保祿二世讚譽:本書是精神領域的非凡典籍,佛洛姆是人類的偉大啟蒙導師。《擁有還是存在?》出版於1976年。佛洛姆在書中深入剖析人類生活方式的兩種樣態:「擁有」與「存在」,並挑戰現代社會普遍接受的價值觀:擁有物質、財富與權力,是人生的終極目標。本書是1970、80年代批判資本主義的聖經,至今仍引起廣泛共鳴。佛洛姆指出,「擁有」與「存在」代表兩種截然不同的生存方式。「重擁有樣態」強調對外在事物的占有,無論是物質財富、權力,還是名聲;這種生活方式導致人際關係的疏離、精神上的空虛,以及無止境的焦慮。而「重存在樣態」則強調愛、分享、創造與自我實現。佛洛姆認為,只有擺脫對「擁有」的依賴,轉向「存在」的生活方式,人類才能實現真正的自由與幸福。佛洛姆運用心理學、社會學及哲學的理論,深刻分析當代社會的病態現象,包括貪婪、消費主義和異化。他認為,當人類過分沉溺於重擁有樣態時,個人的精神健康與社會的和諧都會受到嚴重威脅。佛洛姆不僅闡述這些問題的根源,還提出新的生活方式:重視個人的成長、與他人建立真誠的關係,以及追求精神上的充實與平衡。隨著全球化、科技發展和資本主義體制的發展,人類對物質的追求達到前所未有的高峰,然而內心的孤獨與焦慮也隨之加劇。《擁有還是存在?》讓讀者反思現代社會的價值觀,重新審視自己生活的方向。

擁有還是存在?物質占有與精神追求的靈魂抉擇,佛洛姆談人類存在的真諦

全球暢銷1,000萬冊,批判資本主義的聖經。與《愛的藝術》同樣廣受歡迎的必讀經典!教宗若望.保祿二世讚譽:《擁有還是存在?》是精神領域的非凡典籍,佛洛姆是人類的偉大啟蒙導師。《擁有還是存在?》出版於1976年。佛洛姆深入剖析人類生活方式的兩種樣態:「擁有」與「存在」,並挑戰現代社會普遍接受的價值觀:擁有物質、財富與權力,是人生的終極目標。本書是1970、80年代批判資本主義的聖經,至今仍引起廣泛共鳴。佛洛姆指出,「擁有」與「存在」代表兩種截然不同的生存方式:「重擁有樣態」強調對外在事物的占有,無論是物質、財富、權力,還是名聲;這種生活方式導致人際關係的疏離、精神上的空虛,以及無止境的焦慮。「重存在樣態」則強調愛、分享、創造與自我實現。佛洛姆認為,只有擺脫對「擁有」的依賴,轉向「存在」的生活方式,人類才能實現真正的自由與幸福。佛洛姆運用心理學、社會學及哲學的理論,深刻分析當代社會的病態現象,包括貪婪、消費主義和異化。他認為,當人類過分沉溺於重擁有樣態時,個人的精神健康與社會的和諧都會受到嚴重威脅。佛洛姆不僅闡述這些問題的根源,還提出新的生活方式:重視個人的成長、與他人建立真誠的關係,以及追求精神上的充實與平衡。隨著全球化、科技發展和資本主義體制的發展,人類對物質的追求達到前所未有的高峰,然而內心的孤獨與焦慮也隨之加劇。閱讀《擁有還是存在?》,讓讀者反思現代社會的價值觀,重新審視自己生活的方向。

【電子書】擁有還是存在?

全球暢銷1,000萬冊,批判資本主義的聖經。與《愛的藝術》同樣廣受歡迎的必讀經典!教宗若望.保祿二世讚譽:《擁有還是存在?》是精神領域的非凡典籍,佛洛姆是人類的偉大啟蒙導師。《擁有還是存在?》出版於1976年。佛洛姆深入剖析人類生活方式的兩種樣態:「擁有」與「存在」,並挑戰現代社會普遍接受的價值觀:擁有物質、財富與權力,是人生的終極目標。本書是1970、80年代批判資本主義的聖經,至今仍引起廣泛共鳴。佛洛姆指出,「擁有」與「存在」代表兩種截然不同的生存方式:「重擁有樣態」強調對外在事物的占有,無論是物質、財富、權力,還是名聲;這種生活方式導致人際關係的疏離、精神上的空虛,以及無止境的焦慮。「重存在樣態」則強調愛、分享、創造與自我實現。佛洛姆認為,只有擺脫對「擁有」的依賴,轉向「存在」的生活方式,人類才能實現真正的自由與幸福。佛洛姆運用心理學、社會學及哲學的理論,深刻分析當代社會的病態現象,包括貪婪、消費主義和異化。他認為,當人類過分沉溺於重擁有樣態時,個人的精神健康與社會的和諧都會受到嚴重威脅。佛洛姆不僅闡述這些問題的根源,還提出新的生活方式:重視個人的成長、與他人建立真誠的關係,以及追求精神上的充實與平衡。隨著全球化、科技發展和資本主義體制的發展,人類對物質的追求達到前所未有的高峰,然而內心的孤獨與焦慮也隨之加劇。閱讀《擁有還是存在?》,讓讀者反思現代社會的價值觀,重新審視自己生活的方向。

挪威哲學家史文德森.灰暗情感三部曲:《孤獨的哲學》、《謊言的哲學》、《恐懼的哲學》

挪威哲學家史文德森.灰暗情感三部曲在混亂世代藉哲學思考日常,重新對焦我們與世界的關係挪威當代知名哲學家拉斯.史文德森,擅長以輕鬆淺白的語言,透過哲學持續不斷研究現今社會的日常議題,譬如無聊、孤獨、謊言、恐懼、自由、邪惡等,挖掘人性中最深沉情感的正反兩面,並試圖在這些灰暗的情感光譜中找到其獨特的光亮。也讓我們在資訊嘈雜的現世,學會用理性探求本質,重新檢視各個普世共通的心理情狀,從而構築出適合自己的思維,堅韌心智、活得更加自在。————————孤獨的哲學————————我們真的活在最孤獨的時代嗎?★2022年漢諾威哲學研究所.最佳哲學圖書獎★挪威當代哲學家史文德森淬鍊最灰暗複雜情感的光亮之作唯有為自己的孤獨負責,才能找到生命的歸屬——「我們今日面對的並非孤獨感愈來愈重,而是獨處的機會太少。」孤獨向來是個難以啟齒的話題,儘管事實是,有人的地方就有孤獨。在安靜無聲的家中、在空蕩的午後公園裡、在熱鬧的陌生派對上,甚至走在繁忙街道上被人群包圍時,都可能感到孤獨。就像許多流行歌曲都低聲唱著,我們內心有多孤獨……☆協助自我理解、釐清孤獨成因與排解孤獨感的思想工具書☆《孤獨的哲學》借鑒哲學、心理學和社會科學的最新研究,區分不同類型的孤獨,分析了孤獨的心理和社會特徵,也討論孤獨如何影響一個人的生活品質以及身心健康,並提出了數項值得深究的思考: ○1孤獨、單獨與獨處三者有何異同? ○2孤獨是一種現象,還是一種情感? ○3擁有愛情與友情,就不孤獨了嗎? ○4幸福是能為自己的孤獨負起責任?本書更提出:現代社會的主要問題不是我們有太多的孤獨,而是太少的獨處。作者認為身處孤獨時刻,實際上能讓我們更深刻認識自己、了解自己立足在世界的什麼位置。本書特色 大量引用自古到今的哲學論述、做全面的概念分析,更以貼近讀者的電影、戲劇、文學為例,細膩而共情的闡述關於孤獨經驗的發現。 打破大眾對孤獨的成見,彙整各方資料一步一步推導出年紀、性別、時代、個人主義、社群網路、新聞媒體等與孤獨的關係和影響層面。 給予讀者面對孤獨的思考基礎、協助自我發現、建立個人邏輯,進而理解孤獨、享受獨處。————————謊言的哲學————————為何有人生氣朋友說謊,卻全盤相信政客的謊言?★美國中央情報局(CIA)刊物《情報研究》推薦★挪威當代哲學家史文德森拆解虛實交雜之現世的爭議之作沒有信任,人類生活幾乎不可能存在——「偶爾被騙,總好過一輩子疑神疑鬼、不相信別人說的話。」日常中總有大大小小的謊言,而「詐騙」、「假新聞」和「另類事實」也滲透到我們每天接收的資訊流中,虛實交雜的社會互動令人感到不安。若情節嚴重,很可能毀掉一個人的友誼、婚姻、事業,甚至是人生……☆擺脫自我欺騙、學會與謊言共存、誠實面世的社會生存之書☆從自欺、對朋友說謊、對陌生人說謊,到政治謊言,挪威知名當代哲學家拉斯.史文德森全面性分析日常生活中的謊言。以哲學倫理為基礎,探究善意的謊言是否為必要之惡、信任對人類生存的意義,並從柏拉圖的「高貴謊言」理論到前美國總統川普的「巨大謊言」,權衡政治謊言中的弔詭之處,提供多重面向的思考:○1謊言、似是而非和鬼扯有何不同?○2為何對朋友說謊比對陌生人糟糕?○3唯有國家領導人的謊言該被接受?○4誠不誠實其實並沒有明確的徵兆?最後,作者提到該如何與每日生活皆可能觸及的謊言共處,他主張即使我們偶爾都會撒謊,但基本上我們是值得信任的。相信他人會讓人變得脆弱,我們很可能一次次地上當,但總的來說,活得真實和脆弱,好過活在不信任他人的狀態中。本書特色 多方引用古今的哲學論述、全面性研究日常謊言,並以通俗的電影、戲劇、文學列舉,讓讀者易於理解此一現象的發生情境。 清楚定義何謂謊言,區分不同說謊對象的影響差異。也基於倫理角度,從說謊者的動機、目的、性格、性別、情境,推導出謊言的代價、實話的效益。 給予讀者如何與謊言共存的思考基礎:看清謊言的本質、學習誠實與信任,進而擺脫自我欺騙、建立起自身的品格。————————恐懼的哲學————————身處史上最安全時代,為何恐懼感更無孔不入?★英國《衛報》強力推薦★挪威當代哲學家史文德森對抗巨大而無形威脅的自由之作 我們的恐懼,是奢侈的副產品——「我們應當懼怕恐懼,它損害我們生命中太多真正重要的事物了。」監視器。機場安檢。鐵柵窗戶。我們每天都看得到社會中各種表現出恐懼的具體形式,新聞報導中最新的家庭危險或提高的恐怖威脅級別,不斷激起我們「厄運即將到來」的感覺……☆超越社會恐懼、看清楚真實風險、樂觀相信未來的希望之書☆恐懼是種強大的情感。挪威當代哲學家史文德森先從神經生物學出發,分析恐懼如何支配我們「戰或逃」的本能,而後探討恐懼在娛樂形式中的矛盾性,如恐怖電影、極限運動。接著研究恐懼文化、大眾媒體的渲染,如何高度侵蝕人際間的信任而形成「風險社會」。最後再轉向政治和社會領域,提出恐懼在馬基維利和霍布斯哲學、恐怖主義戰爭中扮演的角色,一步一步深入思考:○1 為何我們既追求刺激又迴避恐懼?○2 恐懼文化來自本能還是政治媒體?○3 焦慮與恐懼的相似相異之處為何?○4 風險意識是一種流行或真實需要?令人懼怕的事物始終都在,它提醒了我們生活的意義。但本書最後叩問:當恐懼持續不斷、成了操弄手段與社會氛圍,侵害了身而為人最重要的自由,我們能否從中逃脫出來,又如何以希望取代恐懼——本書特色 跨領域分析結合哲學論述,全面釐清恐懼此一情感從何而來,並以流行文化下的電影、戲劇、文學為例,探討恐懼所引起的各種具體形貌。 深入批判當今恐懼文化,關於其造就的矛盾性、政治手段和社會現象,如何對個人產生影響。 予以讀者重新審視自我處境的思考根基,進而活得更加自由、富安全感、懷抱希望。

心靈任務:心靈任務:《每一天的覺醒》作者最新心靈療癒指南,找回挺過風暴,修復心靈的力量

全球百萬暢銷書《每一天的覺醒》作者當代靈性導師馬克.尼波最新心靈療癒指南在風暴中學會仁慈,在波折中找到新生詩意、智慧與力量的心靈開悟之書日復一日,我們需面對自我、親友、工作、社會,乃至網路上陌生人,過程中累積的各種壓力,逐漸形成揮之不去的心靈風暴。本書探討我們如何透過心靈任務,修復自我,並在混亂中找到平衡。正如樹木需要向下扎根才能經受風暴,我們也需要深入了解真實的自我,才能與所有的靈魂和所有的生命建立穩固的聯繫,從而度過風暴。本書第一部分闡述我們的處境,包括人際關係淡漠、科技加劇疏離感,以及社會公共利益逐漸消逝。這些問題造成了個人與社會的風暴。接下來,作者深入探討了這些風暴的本質,並揭示了仁慈與關懷在生命中的重要作用。第二部則闡述修練的方法和資源,可以幫助我們重新連結內心的力量,恢復基本的人性,並超越彼此之間的分歧,重建與這個世界的聯繫。馬克.尼波再次以其精準、溫柔的文筆,引導讀者為心靈進行更新。本書既為我們指引道路,更激勵我們在旅途中勇敢向前。這是一場靈魂的重生,一段如詩般的旅程,讓我們的生命之光在黑暗中再次綻放光芒。本書特色.引用大量詩文,幫助讀者從不同的角度面對內心風暴.摘錄格言,提示該章節的核心與重點.帶領讀者藉由書寫日記、與親友談話,嘗試自問與實踐書中提到的挑戰本書適合哪些讀者.對自我成長和心靈探索有興趣的人.面臨人生困境需要尋求支持的人.想深入了解生命意義的人

【電子書】心靈任務

全球百萬暢銷書《每一天的覺醒》作者當代靈性導師馬克.尼波最新心靈療癒指南在風暴中學會仁慈,在波折中找到新生詩意、智慧與力量的心靈開悟之書日復一日,我們需面對自我、親友、工作、社會,乃至網路上陌生人,過程中累積的各種壓力,逐漸形成揮之不去的心靈風暴。本書探討我們如何透過心靈任務,修復自我,並在混亂中找到平衡。正如樹木需要向下扎根才能經受風暴,我們也需要深入了解真實的自我,才能與所有的靈魂和所有的生命建立穩固的聯繫,從而度過風暴。本書第一部分闡述我們的處境,包括人際關係淡漠、科技加劇疏離感,以及社會公共利益逐漸消逝。這些問題造成了個人與社會的風暴。接下來,作者深入探討了這些風暴的本質,並揭示了仁慈與關懷在生命中的重要作用。第二部則闡述修練的方法和資源,可以幫助我們重新連結內心的力量,恢復基本的人性,並超越彼此之間的分歧,重建與這個世界的聯繫。馬克.尼波再次以其精準、溫柔的文筆,引導讀者為心靈進行更新。本書既為我們指引道路,更激勵我們在旅途中勇敢向前。這是一場靈魂的重生,一段如詩般的旅程,讓我們的生命之光在黑暗中再次綻放光芒。本書特色.引用大量詩文,幫助讀者從不同的角度面對內心風暴.摘錄格言,提示該章節的核心與重點.帶領讀者藉由書寫日記、與親友談話,嘗試自問與實踐書中提到的挑戰本書適合哪些讀者.對自我成長和心靈探索有興趣的人.面臨人生困境需要尋求支持的人.想深入了解生命意義的人

白鳥之歌(三版):讓巴哈無伴奏大提琴組曲重生,以音符追求和平與希望,大提琴家卡薩爾斯的音樂與人

史上第一位完整錄製巴哈《無伴奏大提琴組曲》 大提琴家卡薩爾斯傳記 收錄73張珍貴照片和文獻! 音樂可以改變世界! 卡薩爾斯不只是一位大提琴音樂家 他還是對抗暴政、為人民爭取自由的人道主義者 音樂家也是人,他面對生命的態度比他的音樂更重要。──卡薩爾斯 1876年出生於西班牙的卡薩爾斯,是20世紀最重要的大提琴家。 卡薩爾斯14歲時在二手樂譜店發現了被音樂史忽視近200年的巴哈《無伴奏大提琴組曲》,他潛心研究了12年才公開演出,並於1930年代錄製了史上第一套《組曲》完整的錄音,從此奠定了卡薩爾斯的巴哈權威地位。 卡薩爾斯不只為上流社會演奏,也為傷兵、難民,以及爭取自由的西班牙同胞演奏。 1939年初西班牙內戰後期,卡薩爾斯移居法國普拉德。即使面對美國熱心人士贊助巨額的長期演出邀約,卡薩爾斯也斷然拒絕,因為他要留在逃亡的西班牙難民同胞身邊,舉辦義演籌募資金,支持他們。 1945年卡薩爾斯受邀到倫敦演出,並在廣播中演奏加泰隆尼亞民歌〈白鳥之歌〉,此後卡薩爾斯的每一場音樂會都以它作為終曲,〈白鳥之歌〉也成了他的代表樂曲。 一生奉獻給音樂、對抗獨裁者的卡薩爾斯,1958年被提名諾貝爾和平獎,而以他名義在1950年創辦的「卡薩爾斯音樂節」,更是歐洲每年的重要文化活動。 本書以第一人稱講述,在平易近人的筆調中,我們跟著卡薩爾斯經歷了追求音樂的人生掙扎,看到他成名後堅守公平和自由的原則、獲得同時代世界知名人士的支持,以及面對獨裁政權時的無畏精神。本書記載的不只是卡薩爾斯的一生,更是一段音樂和追求自由人道主義的偉大時代。

【電子書】白鳥之歌(三版)

史上第一位完整錄製巴哈《無伴奏大提琴組曲》 大提琴家卡薩爾斯傳記 收錄73張珍貴照片和文獻! 音樂可以改變世界! 卡薩爾斯不只是一位大提琴音樂家 他還是對抗暴政、為人民爭取自由的人道主義者 音樂家也是人,他面對生命的態度比他的音樂更重要。──卡薩爾斯 1876年出生於西班牙的卡薩爾斯,是20世紀最重要的大提琴家。 卡薩爾斯14歲時在二手樂譜店發現了被音樂史忽視近200年的巴哈《無伴奏大提琴組曲》,他潛心研究了12年才公開演出,並於1930年代錄製了史上第一套《組曲》完整的錄音,從此奠定了卡薩爾斯的巴哈權威地位。 卡薩爾斯不只為上流社會演奏,也為傷兵、難民,以及爭取自由的西班牙同胞演奏。 1939年初西班牙內戰後期,卡薩爾斯移居法國普拉德。即使面對美國熱心人士贊助巨額的長期演出邀約,卡薩爾斯也斷然拒絕,因為他要留在逃亡的西班牙難民同胞身邊,舉辦義演籌募資金,支持他們。 1945年卡薩爾斯受邀到倫敦演出,並在廣播中演奏加泰隆尼亞民歌〈白鳥之歌〉,此後卡薩爾斯的每一場音樂會都以它作為終曲,〈白鳥之歌〉也成了他的代表樂曲。 一生奉獻給音樂、對抗獨裁者的卡薩爾斯,1958年被提名諾貝爾和平獎,而以他名義在1950年創辦的「卡薩爾斯音樂節」,更是歐洲每年的重要文化活動。 本書以第一人稱講述,在平易近人的筆調中,我們跟著卡薩爾斯經歷了追求音樂的人生掙扎,看到他成名後堅守公平和自由的原則、獲得同時代世界知名人士的支持,以及面對獨裁政權時的無畏精神。本書記載的不只是卡薩爾斯的一生,更是一段音樂和追求自由人道主義的偉大時代。

恐懼的哲學

身處史上最安全時代,為何恐懼感更無孔不入? ★英國《衛報》強力推薦★ 挪威當代哲學家史文德森對抗巨大而無形威脅的自由之作 我們的恐懼,是奢侈的副產品—— 「我們應當懼怕恐懼,它損害我們生命中太多真正重要的事物了。」 監視器。機場安檢。鐵柵窗戶。我們每天都看得到社會中各種表現出恐懼的具體形式,新聞報導中最新的家庭危險或提高的恐怖威脅級別,不斷激起我們「厄運即將到來」的感覺…… ☆超越社會恐懼、看清楚真實風險、樂觀相信未來的希望之書☆ 恐懼是種強大的情感。挪威當代哲學家史文德森先從神經生物學出發,分析恐懼如何支配我們「戰或逃」的本能,而後探討恐懼在娛樂形式中的矛盾性,如恐怖電影、極限運動。接著研究恐懼文化、大眾媒體的渲染,如何高度侵蝕人際間的信任而形成「風險社會」。最後再轉向政治和社會領域,提出恐懼在馬基維利和霍布斯哲學、恐怖主義戰爭中扮演的角色,一步一步深入思考: ① 為何我們既追求刺激又迴避恐懼? ② 恐懼文化來自本能還是政治媒體? ③ 焦慮與恐懼的相似相異之處為何? ④ 風險意識是一種流行或真實需要? 令人懼怕的事物始終都在,它提醒了我們生活的意義。但本書最後叩問:當恐懼持續不斷、成了操弄手段與社會氛圍,侵害了身而為人最重要的自由,我們能否從中逃脫出來,又如何以希望取代恐懼—— ▍在混亂世代藉哲學思考日常,重新對焦我們與世界的關係 挪威當代知名哲學家拉斯.史文德森,擅長以輕鬆淺白的語言,透過哲學持續不斷研究現今社會的日常議題,譬如無聊、孤獨、謊言、恐懼、自由、邪惡等,挖掘人性中最深沉情感的正反兩面,並試圖在這些灰暗的情感光譜中找到其獨特的光亮。也讓我們在資訊嘈雜的現世,學會用理性探求本質,重新檢視各個普世共通的心理情狀,從而構築出適合自己的思維,堅韌心智、活得更加自在。 本書特色 ●跨領域分析結合哲學論述,全面釐清恐懼此一情感從何而來,並以流行文化下的電影、戲劇、文學為例,探討恐懼所引起的各種具體形貌。 ●深入批判當今恐懼文化,關於其造就的矛盾性、政治手段和社會現象,如何對個人產生影響。 ●予以讀者重新審視自我處境的思考根基,進而活得更加自由、富安全感、懷抱希望。

【電子書】恐懼的哲學

身處史上最安全時代,為何恐懼感更無孔不入? ★英國《衛報》強力推薦★ 挪威當代哲學家史文德森對抗巨大而無形威脅的自由之作 我們的恐懼,是奢侈的副產品—— 「我們應當懼怕恐懼,它損害我們生命中太多真正重要的事物了。」 監視器。機場安檢。鐵柵窗戶。我們每天都看得到社會中各種表現出恐懼的具體形式,新聞報導中最新的家庭危險或提高的恐怖威脅級別,不斷激起我們「厄運即將到來」的感覺…… ☆超越社會恐懼、看清楚真實風險、樂觀相信未來的希望之書☆ 恐懼是種強大的情感。挪威當代哲學家史文德森先從神經生物學出發,分析恐懼如何支配我們「戰或逃」的本能,而後探討恐懼在娛樂形式中的矛盾性,如恐怖電影、極限運動。接著研究恐懼文化、大眾媒體的渲染,如何高度侵蝕人際間的信任而形成「風險社會」。最後再轉向政治和社會領域,提出恐懼在馬基維利和霍布斯哲學、恐怖主義戰爭中扮演的角色,一步一步深入思考: ① 為何我們既追求刺激又迴避恐懼? ② 恐懼文化來自本能還是政治媒體? ③ 焦慮與恐懼的相似相異之處為何? ④ 風險意識是一種流行或真實需要? 令人懼怕的事物始終都在,它提醒了我們生活的意義。但本書最後叩問:當恐懼持續不斷、成了操弄手段與社會氛圍,侵害了身而為人最重要的自由,我們能否從中逃脫出來,又如何以希望取代恐懼—— ▍在混亂世代藉哲學思考日常,重新對焦我們與世界的關係 挪威當代知名哲學家拉斯.史文德森,擅長以輕鬆淺白的語言,透過哲學持續不斷研究現今社會的日常議題,譬如無聊、孤獨、謊言、恐懼、自由、邪惡等,挖掘人性中最深沉情感的正反兩面,並試圖在這些灰暗的情感光譜中找到其獨特的光亮。也讓我們在資訊嘈雜的現世,學會用理性探求本質,重新檢視各個普世共通的心理情狀,從而構築出適合自己的思維,堅韌心智、活得更加自在。 本書特色 ●跨領域分析結合哲學論述,全面釐清恐懼此一情感從何而來,並以流行文化下的電影、戲劇、文學為例,探討恐懼所引起的各種具體形貌。 ●深入批判當今恐懼文化,關於其造就的矛盾性、政治手段和社會現象,如何對個人產生影響。 ●予以讀者重新審視自我處境的思考根基,進而活得更加自由、富安全感、懷抱希望。

人心:人是狼還是羊?佛洛姆辯證人性善惡的經典

為什麼作惡比行善容易? 佛洛姆直視人心的自戀與暴力 佛洛姆談人性真相的經典・《愛的藝術》姊妹篇 出版60年・全球暢銷200萬冊・全新繁體中譯本 「惡」企圖使人倒退:熱愛死亡、想回到母親的子宮、自戀。 「惡」企圖消除人類獨有的特質:理性、愛、自由。 「惡」不僅專屬人類,而且還是悲劇性的。 一個人「惡」的程度,就是他倒退的程度。 人類為什麼想戰爭、熱愛死亡?為什麼在高度工業化的社會中,人類對生命漠不關心?為什麼人類社會瀰漫暴力氣氛?佛洛姆認為這些問題,迫切需要被理解與找到解決的方法。 他在《逃避自由》探討自由,並處理施虐癖、受虐癖和人類破壞性的問題;在《愛的藝術》談人類愛的能力、活出有創造性的生活;在《人心》則從「愛生命」為出發點,進一步論述人性之中的惡,以及人如何在善惡之間作選擇。 佛洛姆認為人有以下三種心理特質,會形成暴力取向的「衰敗症候群」,繼而導致個人的精神疾病,乃至大規模戰爭、屠殺(希特勒便是最好的例子): .戀屍癖:這種傾向意謂著痛恨生命、熱愛死亡與機械事物、沉迷過去,崇尚「殺人的能力」。 .自戀:除了是個人對自己的過度關心,轉換到群體自戀便是對某種偶像的崇拜,可能促成群體的團結,但也因此成為煽動暴力的因素。 .亂倫固著:特指對母親,男女皆可能發生。人對「母職人物」形象的依戀,可能轉移至宗教、民族、血緣,既渴望又畏懼「母親」的保護,導致失能。 佛洛姆認為:人性善惡並非單一取向,絕大多數人都必須不斷在兩者之間做出選擇;只有自己才能決定向善或向惡發展;個人唯有足夠的覺察、愛生命,才能擺脫惡性傾向,得到自我的前進與發展。 導讀 冀劍制(華梵大學東方人文思想研究所教授) 本書特色 本書雖完成於六十年前的冷戰高峰年代,但當中關於人性的分析與描繪放到今日仍然十分適用。在閱讀本書的過程中,讀者勢必可以對應當今政治、社會生態中的許多案例與人物,同時也能自省我們在面對道德衝突時,是否還保有選擇良善的自由。 名人推薦 羽茜(作家) 吳黛菁(成人思維教練、兒童思考老師、哲學諮商師) 周偉航(哲學博士、時事評論員) 鄭凱元(哲學新媒體創辦人) 蘇俊濠(諮商心理師、作家)

【電子書】人心

為什麼作惡比行善容易? 佛洛姆直視人心的自戀與暴力 佛洛姆談人性真相的經典・《愛的藝術》姊妹篇 出版60年・全球暢銷200萬冊・全新繁體中譯本 「惡」企圖使人倒退:熱愛死亡、想回到母親的子宮、自戀。 「惡」企圖消除人類獨有的特質:理性、愛、自由。 「惡」不僅專屬人類,而且還是悲劇性的。 一個人「惡」的程度,就是他倒退的程度。 人類為什麼想戰爭、熱愛死亡?為什麼在高度工業化的社會中,人類對生命漠不關心?為什麼人類社會瀰漫暴力氣氛?佛洛姆認為這些問題,迫切需要被理解與找到解決的方法。 他在《逃避自由》探討自由,並處理施虐癖、受虐癖和人類破壞性的問題;在《愛的藝術》談人類愛的能力、活出有創造性的生活;在《人心》則從「愛生命」為出發點,進一步論述人性之中的惡,以及人如何在善惡之間作選擇。 佛洛姆認為人有以下三種心理特質,會形成暴力取向的「衰敗症候群」,繼而導致個人的精神疾病,乃至大規模戰爭、屠殺(希特勒便是最好的例子): .戀屍癖:這種傾向意謂著痛恨生命、熱愛死亡與機械事物、沉迷過去,崇尚「殺人的能力」。 .自戀:除了是個人對自己的過度關心,轉換到群體自戀便是對某種偶像的崇拜,可能促成群體的團結,但也因此成為煽動暴力的因素。 .亂倫固著:特指對母親,男女皆可能發生。人對「母職人物」形象的依戀,可能轉移至宗教、民族、血緣,既渴望又畏懼「母親」的保護,導致失能。 佛洛姆認為:人性善惡並非單一取向,絕大多數人都必須不斷在兩者之間做出選擇;只有自己才能決定向善或向惡發展;個人唯有足夠的覺察、愛生命,才能擺脫惡性傾向,得到自我的前進與發展。 導讀 冀劍制(華梵大學東方人文思想研究所教授) 本書特色 本書雖完成於六十年前的冷戰高峰年代,但當中關於人性的分析與描繪放到今日仍然十分適用。在閱讀本書的過程中,讀者勢必可以對應當今政治、社會生態中的許多案例與人物,同時也能自省我們在面對道德衝突時,是否還保有選擇良善的自由。 名人推薦 羽茜(作家) 吳黛菁(成人思維教練、兒童思考老師、哲學諮商師) 周偉航(哲學博士、時事評論員) 鄭凱元(哲學新媒體創辦人) 蘇俊濠(諮商心理師、作家)

謊言的哲學

為何有人生氣朋友說謊,卻全盤相信政客的謊言? ★美國中央情報局(CIA)刊物《情報研究》推薦★ 挪威當代哲學家史文德森拆解虛實交雜之現世的爭議之作 沒有信任,人類生活幾乎不可能存在—— 「偶爾被騙,總好過一輩子疑神疑鬼、不相信別人說的話。」 日常中總有大大小小的謊言,而「詐騙」、「假新聞」和「另類事實」也滲透到我們每天接收的資訊流中,虛實交雜的社會互動令人感到不安。若情節嚴重,很可能毀掉一個人的友誼、婚姻、事業,甚至是人生…… ☆擺脫自我欺騙、學會與謊言共存、誠實面世的社會生存之書☆ 從自欺、對朋友說謊、對陌生人說謊,到政治謊言,挪威知名當代哲學家拉斯.史文德森全面性分析日常生活中的謊言。以哲學倫理為基礎,探究善意的謊言是否為必要之惡、信任對人類生存的意義,並從柏拉圖的「高貴謊言」理論到前美國總統川普的「巨大謊言」,權衡政治謊言中的弔詭之處,提供多重面向的思考: ○1謊言、似是而非和鬼扯有何不同? ○2為何對朋友說謊比對陌生人糟糕? ○3唯有國家領導人的謊言該被接受? ○4誠不誠實其實並沒有明確的徵兆? 最後,作者提到該如何與每日生活皆可能觸及的謊言共處,他主張即使我們偶爾都會撒謊,但基本上我們是值得信任的。相信他人會讓人變得脆弱,我們很可能一次次地上當,但總的來說,活得真實和脆弱,好過活在不信任他人的狀態中。 ▍在混亂世代藉哲學思考日常,重新對焦我們與世界的關係 挪威當代知名哲學家拉斯.史文德森,擅長以輕鬆淺白的語言,透過哲學持續不斷研究現今社會的日常議題,譬如無聊、自由、孤獨、謊言、恐懼、邪惡等,挖掘人性中晦澀情感和狀態的正反兩面,並試圖在這些灰暗的情感光譜中找到其獨特的光亮。也讓我們在資訊嘈雜的現世,學會用理性探求本質,重新檢視各個普世共通的心理情狀及現象,從而構築出適合自己的思維,堅韌心智、活得更加自在。 本書特色 *多方引用古今的哲學論述、全面性研究日常謊言,並以通俗的電影、戲劇、文學列舉,讓讀者易於理解此一現象的發生情境。 *清楚定義何謂謊言,區分不同說謊對象的影響差異。也基於倫理角度,從說謊者的動機、目的、性格、性別、情境,推導出謊言的代價、實話的效益。 *給予讀者如何與謊言共存的思考基礎:看清謊言的本質、學習誠實與信任,進而擺脫自我欺騙、建立起自身的品格。 誠實推薦 沈伯洋/臺北大學犯罪學研究所副教授 超級歪SuperY/書評暨影評人 冀劍制/華梵大學哲學系教授 好評推薦 「《謊言的哲學》自陳為一本『對日常生活中的謊言進行全面研究』的著作,提出了一些從業人員可能認為值得進一步思考或探索的問題,也以易於理解的寫作方式補足了一般讀者需求的缺口。《謊言的哲學》不僅適合在海灘上閱讀,也適合出現在大學研討會中。作者史文德森善用現代人的喜好,引用了許多非傳統人物作為舉例,包括小螢幕上的動畫角色荷馬.辛普森和《廣告狂人》的主人公唐.德雷柏。」——美國中央情報局(CIA)刊物《情報研究》(Studies in Intelligence) 「若要真誠面對謊言,該怎麼做呢?……史文德森給了我們輕鬆通往哲學傳統中最優秀和聰明思想的途徑,且表現得機智、迷人且清晰。但他給的不僅僅如此。他在謊言普遍存在的現實中,提供了全面的建議,關於最重要的問題:如何活得更好。」——傑佛瑞.科斯基(Jeffrey Kosky)/華盛頓與李大學(Washington and Lee University)宗教學教授 「史文德森寫給大眾讀者,為謊言的本質和倫理提供了引人入勝的哲學思考入門。……史文德森的例子生動鮮活,他的寫作生氣勃勃且通俗易懂。一些分析相當具有爭議性,讀者可能會發現他們對案例的直覺與作者不符,但弄清楚原因是參與實踐倫理學研究的樂趣之一。我們求助於道德哲學,是為了獲得指導,但或許也是為了刺激:一個思考和摩擦的機會。」——《泰晤士報文學增刊》(Times Literary Supplement) 「謊言在何種情況下是允許的,一直以來都是評估規範倫理理論的試金石。為此,哲學的歷史充滿了對謊言和欺騙的討論。在這個對該主題的簡要調查中,史文德森將有關謊言的主要理論提煉成一種指南,以理解日常生活中的謊言和欺騙。」——書評媒體《選擇》(Choice) 「哲學家史文德森在這個關於謊言和說真話的巧妙觀點中寫道:『偶爾被欺騙要比終身懷疑更好。』……雖然人們可以不誠實,但史文德森對有脈絡性的謊言仍抱有希望。他的反思是微妙的,結論是明智的,且他避免使用學術術語。具有哲學思考背景的讀者會發現這是一個令人愉快且啟發性的研究。」——《出版者週刊》(Publishers Weekly)

【電子書】謊言的哲學

為何有人生氣朋友說謊,卻全盤相信政客的謊言? ★美國中央情報局(CIA)刊物《情報研究》推薦★ 挪威當代哲學家史文德森拆解虛實交雜之現世的爭議之作 沒有信任,人類生活幾乎不可能存在—— 「偶爾被騙,總好過一輩子疑神疑鬼、不相信別人說的話。」 日常中總有大大小小的謊言,而「詐騙」、「假新聞」和「另類事實」也滲透到我們每天接收的資訊流中,虛實交雜的社會互動令人感到不安。若情節嚴重,很可能毀掉一個人的友誼、婚姻、事業,甚至是人生…… ☆擺脫自我欺騙、學會與謊言共存、誠實面世的社會生存之書☆ 從自欺、對朋友說謊、對陌生人說謊,到政治謊言,挪威知名當代哲學家拉斯.史文德森全面性分析日常生活中的謊言。以哲學倫理為基礎,探究善意的謊言是否為必要之惡、信任對人類生存的意義,並從柏拉圖的「高貴謊言」理論到前美國總統川普的「巨大謊言」,權衡政治謊言中的弔詭之處,提供多重面向的思考: ○1謊言、似是而非和鬼扯有何不同? ○2為何對朋友說謊比對陌生人糟糕? ○3唯有國家領導人的謊言該被接受? ○4誠不誠實其實並沒有明確的徵兆? 最後,作者提到該如何與每日生活皆可能觸及的謊言共處,他主張即使我們偶爾都會撒謊,但基本上我們是值得信任的。相信他人會讓人變得脆弱,我們很可能一次次地上當,但總的來說,活得真實和脆弱,好過活在不信任他人的狀態中。 ▍在混亂世代藉哲學思考日常,重新對焦我們與世界的關係 挪威當代知名哲學家拉斯.史文德森,擅長以輕鬆淺白的語言,透過哲學持續不斷研究現今社會的日常議題,譬如無聊、自由、孤獨、謊言、恐懼、邪惡等,挖掘人性中晦澀情感和狀態的正反兩面,並試圖在這些灰暗的情感光譜中找到其獨特的光亮。也讓我們在資訊嘈雜的現世,學會用理性探求本質,重新檢視各個普世共通的心理情狀及現象,從而構築出適合自己的思維,堅韌心智、活得更加自在。 本書特色 *多方引用古今的哲學論述、全面性研究日常謊言,並以通俗的電影、戲劇、文學列舉,讓讀者易於理解此一現象的發生情境。 *清楚定義何謂謊言,區分不同說謊對象的影響差異。也基於倫理角度,從說謊者的動機、目的、性格、性別、情境,推導出謊言的代價、實話的效益。 *給予讀者如何與謊言共存的思考基礎:看清謊言的本質、學習誠實與信任,進而擺脫自我欺騙、建立起自身的品格。 誠實推薦 沈伯洋/臺北大學犯罪學研究所副教授 超級歪SuperY/書評暨影評人 冀劍制/華梵大學哲學系教授 好評推薦 「《謊言的哲學》自陳為一本『對日常生活中的謊言進行全面研究』的著作,提出了一些從業人員可能認為值得進一步思考或探索的問題,也以易於理解的寫作方式補足了一般讀者需求的缺口。《謊言的哲學》不僅適合在海灘上閱讀,也適合出現在大學研討會中。作者史文德森善用現代人的喜好,引用了許多非傳統人物作為舉例,包括小螢幕上的動畫角色荷馬.辛普森和《廣告狂人》的主人公唐.德雷柏。」——美國中央情報局(CIA)刊物《情報研究》(Studies in Intelligence) 「若要真誠面對謊言,該怎麼做呢?……史文德森給了我們輕鬆通往哲學傳統中最優秀和聰明思想的途徑,且表現得機智、迷人且清晰。但他給的不僅僅如此。他在謊言普遍存在的現實中,提供了全面的建議,關於最重要的問題:如何活得更好。」——傑佛瑞.科斯基(Jeffrey Kosky)/華盛頓與李大學(Washington and Lee University)宗教學教授 「史文德森寫給大眾讀者,為謊言的本質和倫理提供了引人入勝的哲學思考入門。……史文德森的例子生動鮮活,他的寫作生氣勃勃且通俗易懂。一些分析相當具有爭議性,讀者可能會發現他們對案例的直覺與作者不符,但弄清楚原因是參與實踐倫理學研究的樂趣之一。我們求助於道德哲學,是為了獲得指導,但或許也是為了刺激:一個思考和摩擦的機會。」——《泰晤士報文學增刊》(Times Literary Supplement) 「謊言在何種情況下是允許的,一直以來都是評估規範倫理理論的試金石。為此,哲學的歷史充滿了對謊言和欺騙的討論。在這個對該主題的簡要調查中,史文德森將有關謊言的主要理論提煉成一種指南,以理解日常生活中的謊言和欺騙。」——書評媒體《選擇》(Choice) 「哲學家史文德森在這個關於謊言和說真話的巧妙觀點中寫道:『偶爾被欺騙要比終身懷疑更好。』……雖然人們可以不誠實,但史文德森對有脈絡性的謊言仍抱有希望。他的反思是微妙的,結論是明智的,且他避免使用學術術語。具有哲學思考背景的讀者會發現這是一個令人愉快且啟發性的研究。」——《出版者週刊》(Publishers Weekly)

踩動世界的女人:自由、賦權、革新,130年來的女性單車史

從裙裝、馬甲到俐落褲裝 從女性不宜到踩單車環遊世界 從僅限白人男性到各族群皆可參與 從業餘活動到爭取女性參加職業賽 女孩的單車革命!持續發生中! 跨越130年的女性單車史 談賦權、冒險與改變世人對女性的種種偏見 ◎法國作家西蒙.波娃在一九四〇年代向情人借了一部單車,在巴黎逍遙騎車,立刻就愛上單車帶給她的自由。 ◎英國萊斯特工廠員工艾麗絲.霍金斯將單車當作革命工具,以此召募更多女性加入女性普選權運動。 ◎阿富汗女孩扎拉.胡薩諾跳上自行車,挑戰宗教及文化禁忌,並教導其他女孩騎車。 ◎一八九四年,居住波士頓、二十四歲的拉脫維亞移民安妮.柯瓊夫斯從沒騎過單車,卻在聽到兩個男人打賭女性無法騎單車環遊世界後,自告奮勇接下挑戰,成為第一個以自行車環遊世界的女性。 一部跨越一百三十年的女性單車歷史 如今可能很難想像,一個世紀前的女性遑論投票權,連騎單車都被視為離經叛道的行為。但更難想像的是,到了二十一世紀,仍有許多單車運動的男性選手、支持者和組織,不認為女性有能力成為專業單車手。 《踩動世界的女人》就是這樣一本關於女權與單車的書,從一百多年前劍橋男學生的抗議開始,探討自行車運動的起源,這種運具如何從娛樂演化為競技,又如何與女權運動產生連結。 自行車是「自由機器」,但女性被懷疑騎車的能力 十九世紀末的女性參政權運動者蘇珊.安東尼,認為單車是一種「自由機器」,將女性從閨閣中解放出來,與此同時,卻有許多人懷疑「嬌弱」的女性是否有能力騎單車,更將之視為「不淑女」或「淫亂」的行為,從服裝到體格,無一不被指教。 讓人難以想像的是,直到二十一世紀,女性自由車賽事仍經常因偏見而落入看似乏人問津的窘境,女性車手的待遇也與男性車手天差地別,更別提許多人仍然對女性進行單車競技的專業程度提出質疑。 世界各地傑出的女性自行車手激勵人心的傳奇故事 本書作者在阿富汗、印度、沙烏地阿拉伯等地區看到勇於突破保守性別規範的女性,因為騎乘單車,不僅能夠更順利地受教育,也投入單車競技的領域;她也採訪現役的非裔黑人女性車手,她們忍受孤獨、堅持奮鬥,只為讓相同處境的女性拓展更多可能。 《踩動世界的女人》既呈現了女性自行車運動的歷史篇章和宣言,更挑戰長期主宰自行車運動的男性主導敘事。即使仍有許多困難仍待克服,但正如那些勇於打破紀錄的女車手一樣,只要不放棄踩踏板,勝利必在前方。 本書特色 這本書除了讓我們知道女性因為騎單車,而增加哪些權益、如何拓展生活方式、生命的面貌。也在談:改變的過程有好有壞,但改變並不可怕。我們現在都受惠於前人勇於改變和創新所累積的成果。 熱血推薦 一輪(全台最多人數追蹤的戶外運動型創作者) 杜綉珍(巨大集團董事長暨Liv品牌創辦人) 柯惠鈴(中原大學通識教育中心教授兼主任) 段慧琳(主持人、三鐵運動員) 張瑋軒(吾思傳媒(女人迷) 創辦人暨執行長) 許菁芳(作家) 陳宜倩(世新大學性別研究所教授) 黃庭筠(Linda,台灣首位女性單車YouTuber) 劉柏君(Sophiyah,國際奧會2019年女性與運動世界獎得主) 魏華萱(單車旅人) (依姓氏筆畫排序) 「漢娜.羅斯的《踩動世界的女人》訴說人類歷史上,女性挑戰並且改變現狀的故事……《踩動世界的女人》鉅細靡遺而考究地描繪出這一段單車歷史。但車手的熱血和她們共同的冒險精神還是本書最閃耀亮點。」——《華爾街日報》 「在這本研究透澈、值得一讀的著作中,羅斯展現出名為『自由機器』的單車與女性解放和女性主義運動密不可分的原因……本書探究既全面又廣泛,並將焦點放在一段飽經冷落的歷史,同時高聲疾呼單車界早日走向兩性平權,是一部讓人增廣見聞、深具啟發的體育史兼女性史。」——《柯克斯書評》 「《踩動世界的女人》既是單車史,也是女性主義的咆哮戰吼。羅斯的研究透澈全面,提供各類腳踏車資訊,探討古今中外跳上腳踏車的奇女性……《踩動世界的女人》是一本資訊海量、引人入勝,又激勵人心的作品,讓讀者透過文字一睹女單車車手的風采。」——《Shelf Awareness》 男性單車手只不過是騎著單車的普通人,可是騎單車的女性卻帶有政治色彩,她們獨立自主,是令人恨得牙癢癢的女才子,體育細胞好得天理不容,不然就是疑似有害風化……這是一本很難不愛、資訊豐富、激動人心的好書。——《衛報》 漢娜.羅斯精采描述一段女性騎著單車衝向自由的歷史,若說這是一部體育史,倒不如說是一部社會史。書中充滿激勵人心的故事,講述女性最初是如何跳上單車、改變人們對女性騎乘單車的偏見、改變性別結構和人權……《踩動世界的女人》是一個豐富的故事,講的是賦權、是冒險、是騎乘單車的純粹喜悅。——《觀測者》雜誌 牽動人心的作品,歌頌各個不錯放機會打破傳統、踩著踏板衝向全新自由的女先驅,五花八門的故事令人忍不住嘆服……《踩動世界的女人》就是女權的咆哮戰吼。——《蘇格蘭先驅報》 令人大開眼界、鼓舞人心,《踩動世界的女人》讓我也想立刻跳上我的「自由機器」,外出騎乘一圈,絕對是一本精采絕倫、熱血激昂的好書。——Felicity Cloake,美食作家 儘管文字簡潔俐落,卻是一部充滿抑揚頓挫、高潮迭起的女性單車史。——《衛報,年度好書》 本書讚揚成功推倒父權體制的女性,講述她們是怎麼為自己爭取到權利,騎乘單車這種最能帶人上山下海的交通工具。從西蒙.波娃的巴黎兩輪歷險記,乃至一八九四年傑出的安妮.「倫敦德里」.柯瓊夫斯展開的單車環遊世界之旅,篇篇都是精采奪目的故事。——《新歐洲人》 一部經過悉心研究、跨越一百三十年光景的女性單車史,故事規模浩大多元,描寫手法純熟,讀來輕鬆無負擔,十分純粹的享受。——Jack Thurston,《Lost Lanes Central England》作者

【電子書】踩動世界的女人

從裙裝、馬甲到俐落褲裝 從女性不宜到踩單車環遊世界 從僅限白人男性到各族群皆可參與 從業餘活動到爭取女性參加職業賽 女孩的單車革命!持續發生中! 跨越130年的女性單車史 談賦權、冒險與改變世人對女性的種種偏見 ◎法國作家西蒙.波娃在一九四〇年代向情人借了一部單車,在巴黎逍遙騎車,立刻就愛上單車帶給她的自由。 ◎英國萊斯特工廠員工艾麗絲.霍金斯將單車當作革命工具,以此召募更多女性加入女性普選權運動。 ◎阿富汗女孩扎拉.胡薩諾跳上自行車,挑戰宗教及文化禁忌,並教導其他女孩騎車。 ◎一八九四年,居住波士頓、二十四歲的拉脫維亞移民安妮.柯瓊夫斯從沒騎過單車,卻在聽到兩個男人打賭女性無法騎單車環遊世界後,自告奮勇接下挑戰,成為第一個以自行車環遊世界的女性。 一部跨越一百三十年的女性單車歷史 如今可能很難想像,一個世紀前的女性遑論投票權,連騎單車都被視為離經叛道的行為。但更難想像的是,到了二十一世紀,仍有許多單車運動的男性選手、支持者和組織,不認為女性有能力成為專業單車手。 《踩動世界的女人》就是這樣一本關於女權與單車的書,從一百多年前劍橋男學生的抗議開始,探討自行車運動的起源,這種運具如何從娛樂演化為競技,又如何與女權運動產生連結。 自行車是「自由機器」,但女性被懷疑騎車的能力 十九世紀末的女性參政權運動者蘇珊.安東尼,認為單車是一種「自由機器」,將女性從閨閣中解放出來,與此同時,卻有許多人懷疑「嬌弱」的女性是否有能力騎單車,更將之視為「不淑女」或「淫亂」的行為,從服裝到體格,無一不被指教。 讓人難以想像的是,直到二十一世紀,女性自由車賽事仍經常因偏見而落入看似乏人問津的窘境,女性車手的待遇也與男性車手天差地別,更別提許多人仍然對女性進行單車競技的專業程度提出質疑。 世界各地傑出的女性自行車手激勵人心的傳奇故事 本書作者在阿富汗、印度、沙烏地阿拉伯等地區看到勇於突破保守性別規範的女性,因為騎乘單車,不僅能夠更順利地受教育,也投入單車競技的領域;她也採訪現役的非裔黑人女性車手,她們忍受孤獨、堅持奮鬥,只為讓相同處境的女性拓展更多可能。 《踩動世界的女人》既呈現了女性自行車運動的歷史篇章和宣言,更挑戰長期主宰自行車運動的男性主導敘事。即使仍有許多困難仍待克服,但正如那些勇於打破紀錄的女車手一樣,只要不放棄踩踏板,勝利必在前方。 本書特色 這本書除了讓我們知道女性因為騎單車,而增加哪些權益、如何拓展生活方式、生命的面貌。也在談:改變的過程有好有壞,但改變並不可怕。我們現在都受惠於前人勇於改變和創新所累積的成果。 熱血推薦 一輪(全台最多人數追蹤的戶外運動型創作者) 杜綉珍(巨大集團董事長暨Liv品牌創辦人) 柯惠鈴(中原大學通識教育中心教授兼主任) 段慧琳(主持人、三鐵運動員) 張瑋軒(吾思傳媒(女人迷) 創辦人暨執行長) 許菁芳(作家) 陳宜倩(世新大學性別研究所教授) 黃庭筠(Linda,台灣首位女性單車YouTuber) 劉柏君(Sophiyah,國際奧會2019年女性與運動世界獎得主) 魏華萱(單車旅人) (依姓氏筆畫排序) 「漢娜.羅斯的《踩動世界的女人》訴說人類歷史上,女性挑戰並且改變現狀的故事……《踩動世界的女人》鉅細靡遺而考究地描繪出這一段單車歷史。但車手的熱血和她們共同的冒險精神還是本書最閃耀亮點。」——《華爾街日報》 「在這本研究透澈、值得一讀的著作中,羅斯展現出名為『自由機器』的單車與女性解放和女性主義運動密不可分的原因……本書探究既全面又廣泛,並將焦點放在一段飽經冷落的歷史,同時高聲疾呼單車界早日走向兩性平權,是一部讓人增廣見聞、深具啟發的體育史兼女性史。」——《柯克斯書評》 「《踩動世界的女人》既是單車史,也是女性主義的咆哮戰吼。羅斯的研究透澈全面,提供各類腳踏車資訊,探討古今中外跳上腳踏車的奇女性……《踩動世界的女人》是一本資訊海量、引人入勝,又激勵人心的作品,讓讀者透過文字一睹女單車車手的風采。」——《Shelf Awareness》 男性單車手只不過是騎著單車的普通人,可是騎單車的女性卻帶有政治色彩,她們獨立自主,是令人恨得牙癢癢的女才子,體育細胞好得天理不容,不然就是疑似有害風化……這是一本很難不愛、資訊豐富、激動人心的好書。——《衛報》 漢娜.羅斯精采描述一段女性騎著單車衝向自由的歷史,若說這是一部體育史,倒不如說是一部社會史。書中充滿激勵人心的故事,講述女性最初是如何跳上單車、改變人們對女性騎乘單車的偏見、改變性別結構和人權……《踩動世界的女人》是一個豐富的故事,講的是賦權、是冒險、是騎乘單車的純粹喜悅。——《觀測者》雜誌 牽動人心的作品,歌頌各個不錯放機會打破傳統、踩著踏板衝向全新自由的女先驅,五花八門的故事令人忍不住嘆服……《踩動世界的女人》就是女權的咆哮戰吼。——《蘇格蘭先驅報》 令人大開眼界、鼓舞人心,《踩動世界的女人》讓我也想立刻跳上我的「自由機器」,外出騎乘一圈,絕對是一本精采絕倫、熱血激昂的好書。——Felicity Cloake,美食作家 儘管文字簡潔俐落,卻是一部充滿抑揚頓挫、高潮迭起的女性單車史。——《衛報,年度好書》 本書讚揚成功推倒父權體制的女性,講述她們是怎麼為自己爭取到權利,騎乘單車這種最能帶人上山下海的交通工具。從西蒙.波娃的巴黎兩輪歷險記,乃至一八九四年傑出的安妮.「倫敦德里」.柯瓊夫斯展開的單車環遊世界之旅,篇篇都是精采奪目的故事。——《新歐洲人》 一部經過悉心研究、跨越一百三十年光景的女性單車史,故事規模浩大多元,描寫手法純熟,讀來輕鬆無負擔,十分純粹的享受。——Jack Thurston,《Lost Lanes Central England》作者

存在的藝術:藉由創造性自我覺察,實踐生活的藝術,達到真正的快樂與幸福

想懂愛,必須仔細聆聽 彼此身為人的存在 全球暢銷經典《愛的藝術》作者佛洛姆 教你如何獲得真正的富足與快樂 在1974年到1976年間,佛洛姆撰寫了《擁有還是存在?》(To Have or to Be?)。實際出版時有一部分內容未隨之刊行,本書便是來自這些未收錄的內容。 佛洛姆認為「存在的藝術」指的是「基於真實自我意識的生活方式」,可說是人生的最終目標,必須藉由誠實的自我分析方能實現。 在《存在的藝術》中,他以自身的經驗與理解,具體闡述學習「存在的藝術」所需採取的「邁向存在的步驟」。本書前半部討論當代社會的高度消費性,使得人們容易將「擁有」視為滿足需求的唯一指標;後半部則簡述如何藉由覺察和自我分析來實踐「生活的藝術」,從而達到真正的快樂與幸福。 保持覺察並練習專注,可說是學習「存在的藝術」的關鍵步驟。佛洛姆強調的「覺察」,是指高度集中的注意力,可以對自己的身體或心靈狀態進行自我觀察。唯有透過覺察,我們才能獲得對自己的獨立思考,不被非理性權威和偶像所左右。 佛洛姆認為,權力和名聲固然具有催眠般的魅力,但比起物質上的虛假,更可怕的是人類在追求幸福、內在成長和快樂時所遭遇的虛假。他提醒我們不要輕信那些宣稱可以快速改變個人性格或成就自我實現的課程。相反地,我們應該勇於面對孤獨和痛苦,並將自己的所有能量投入到追求真正目標的道路上。 本書特色 雖然本書篇幅不多,還曾是另一本書的未刊行手稿,但佛洛姆字字珠璣,對於現代人對自我滿足的種種弊病觀察皆一針見血,從心理、哲學、社會等面向分析,並融合自我分析,兼具理論與實踐,在半世紀後讀來仍十分受用,毫無過時之感。 導讀 蘇俊濠(諮商心理師、臉書「哈理斯的精神分析躺椅」版主) 好評推薦 丁耕原(蘭心診所臨床心理師) 瓦基(「閱讀前哨站」站長) 洪培芸(臨床心理師、暢銷作家) 劉亞菲(繪本譯者、閱讀推廣者)