-

排序

- 圖片

- 條列

年少友人(孟若最慾望奔流之作.典藏新譯版)

她愛他的身體散發的生命力,如此理直氣壯。 她不要他開口要求,她要的是被他宰制,成為他的領土。 2013年諾貝爾文學獎得主、2009年曼布克國際文學獎得主 ──艾莉絲.孟若(Alice Munro) 10篇短篇小說,10個獻給性與愛戀的祭品 ●全新譯本● 伊格言|黃崇凱|陳蕙慧|顏擇雅──摯愛推薦 性,向來是孟若小說中的核心。《年少友人》雖由十篇獨立短篇構成,卻各自飽含對於女性身體、感情的思索。在女性面臨重重束縛與道德義務的年代,孟若直面性的禁忌,寫下她們為何甘願「身敗名裂」,也要大膽追求感官的歡愉。那些身體的快感,情感的奔流,都是昔日錯失、今日必須聲討回來的正義。 本書一九九〇年於海外出版至今,孟若書寫的性依舊毫不過時,甚至總能引起高度共鳴。小說中充斥著婚外情、第三者,親身遭遇背叛的男男女女,時光倏忽向前或向後,年少的友人不再聯絡,日後成了仇敵或陌生人;實則也藉由傷痕明白愛的意義、自我存在的價值。 ●〈年少友人〉一對姊妹隸屬大眾陌生的教派。姊姊不畏外界眼光,無微不至守護著家,即便遭逢劇變與背叛,似乎都不能阻止她付出。 ●〈五點岬〉女子從滯悶的婚姻中逃離,與一名男子幽會。男子說出的童年往事暗藏醜聞。 ●〈曼納斯統河〉女詩人心懷闖蕩的夢想,卻也思索著結婚安定的生活,直到目睹一具「屍體」,改變了一切。 ●〈抱緊我,別鬆手〉妻子從加拿大千里迢迢前去蘇格蘭,見丈夫曾經的情人,一切卻大不如她的預想。 ●〈柳橙與蘋果〉夫妻接濟落魄的友人,讓他住進他們的房子。三人間的情感微妙地發酵。 ●〈冰相〉牧師發現他竭力拯救的人,竟可能反咬他一口。他要離開教會,開始婚姻生活。但沒人知道他的妻子究竟是誰。 ●〈恩慈〉女兒與病中的母親享受著郵輪旅遊。最後的派對上,船長說起了一名旅客把遺體拋入大海的故事。 ●〈噢,風采似〉小鎮上住著一位亮麗溫柔的女孩,瑪蒂達。一對姊弟的生命歷程奇異地繞著她旋轉。 ●〈變〉她想起曾經親暱的摯友,對她多麼地友善,但那可能無法抵銷對方的一次無心之過。 ●〈戴假髮的時間〉女學生用背叛他人,換取已有家室的校車司機對她的愛。有朝一日,她是否得償還這些傷害? 「每個短篇都是一座有許多房間的大宅,每間房都堆滿華麗而古怪的家具,每件家具上都坐著許多她的年少友人。」──《紐約時報》芭拉蒂•穆可吉(Bharati Mukherjee) 「艾莉絲•孟若的獨特之處在於,她的短篇小說在廣度與深度上幾乎都是長篇小說。」──《每日電訊報》

【電子書】年少友人(孟若最慾望奔流之作.典藏新譯版)

她愛他的身體散發的生命力,如此理直氣壯。 她不要他開口要求,她要的是被他宰制,成為他的領土。 2013年諾貝爾文學獎得主、2009年曼布克國際文學獎得主 ──艾莉絲.孟若(Alice Munro) 10篇短篇小說,10個獻給性與愛戀的祭品 ●全新譯本● 伊格言|黃崇凱|陳蕙慧|顏擇雅──摯愛推薦 性,向來是孟若小說中的核心。《年少友人》雖由十篇獨立短篇構成,卻各自飽含對於女性身體、感情的思索。在女性面臨重重束縛與道德義務的年代,孟若直面性的禁忌,寫下她們為何甘願「身敗名裂」,也要大膽追求感官的歡愉。那些身體的快感,情感的奔流,都是昔日錯失、今日必須聲討回來的正義。 本書一九九〇年於海外出版至今,孟若書寫的性依舊毫不過時,甚至總能引起高度共鳴。小說中充斥著婚外情、第三者,親身遭遇背叛的男男女女,時光倏忽向前或向後,年少的友人不再聯絡,日後成了仇敵或陌生人;實則也藉由傷痕明白愛的意義、自我存在的價值。 ●〈年少友人〉一對姊妹隸屬大眾陌生的教派。姊姊不畏外界眼光,無微不至守護著家,即便遭逢劇變與背叛,似乎都不能阻止她付出。 ●〈五點岬〉女子從滯悶的婚姻中逃離,與一名男子幽會。男子說出的童年往事暗藏醜聞。 ●〈曼納斯統河〉女詩人心懷闖蕩的夢想,卻也思索著結婚安定的生活,直到目睹一具「屍體」,改變了一切。 ●〈抱緊我,別鬆手〉妻子從加拿大千里迢迢前去蘇格蘭,見丈夫曾經的情人,一切卻大不如她的預想。 ●〈柳橙與蘋果〉夫妻接濟落魄的友人,讓他住進他們的房子。三人間的情感微妙地發酵。 ●〈冰相〉牧師發現他竭力拯救的人,竟可能反咬他一口。他要離開教會,開始婚姻生活。但沒人知道他的妻子究竟是誰。 ●〈恩慈〉女兒與病中的母親享受著郵輪旅遊。最後的派對上,船長說起了一名旅客把遺體拋入大海的故事。 ●〈噢,風采似〉小鎮上住著一位亮麗溫柔的女孩,瑪蒂達。一對姊弟的生命歷程奇異地繞著她旋轉。 ●〈變〉她想起曾經親暱的摯友,對她多麼地友善,但那可能無法抵銷對方的一次無心之過。 ●〈戴假髮的時間〉女學生用背叛他人,換取已有家室的校車司機對她的愛。有朝一日,她是否得償還這些傷害? 「每個短篇都是一座有許多房間的大宅,每間房都堆滿華麗而古怪的家具,每件家具上都坐著許多她的年少友人。」──《紐約時報》芭拉蒂•穆可吉(Bharati Mukherjee) 「艾莉絲•孟若的獨特之處在於,她的短篇小說在廣度與深度上幾乎都是長篇小說。」──《每日電訊報》

在漆黑的夜晚,我離開了我安靜的房子

當夢想殞落、關係斷裂,一個人如何重建世界? 2019年諾貝爾文學獎得主彼得‧漢德克 ‧全新譯本,德文直譯:最貼近漢德克的實驗風格‧ 虛幻、超現實……文字的魔域 寂靜、喃喃自語……情感的深淵 「夢想是如何停止的,大家通常會記得一清二楚。 至於夢想是如何開始的,幾乎沒人記得!」 一名孤絕的藥劑師,如何為了蕈菇痴狂,離開世俗構築的框架,走上無人理解的道路。在漆黑靜謐的小徑,他是否還有辦法尋覓到一絲的光明? 塔克桑,一處偏遠、幾乎沒有遊客的郊區,住著一名神祕的藥劑師。藥局是他唯一的堡壘,他日復一日開藥、指引病人,下班後,他不與病人招呼,不與妻子互動、不交談,各自棲居在住所。 直到他遇到兩名人士──詩人與曾經輝煌的奧運選手。他平淡的生活發展出奇異的改變:一名女人在暗夜中襲擊他;一場特殊的慶典正舉行著,他甚至找到了離異的家人。種種劇烈變化,使得他一度喪失語言的能力。而沒變的是,不同種類的蕈菇仍致命地吸引著他。 「我時常想,會不會是我對蕈菇的熱情,拆散了我與妻子?」 藥劑師告訴敘事者,這是一個關乎冒險與愛的故事。 而探險與愛的本質,必得穿越黑暗,挖掘深處。 彼得‧漢德克的語言冷靜帶有詩意、抽離表層情感,情節發展與文法遣詞,也經常背離大眾習慣的常態。然而,正是種種實驗、挑戰,使得漢德克的小說別具令人駐足並深思的特性。 《在漆黑的夜晚,我離開了我安靜的房子》之中,漢德克結合超現實、怪誕等氛圍,探索人與人之間,時而猛然斷裂、時而又瞬間接起的連結。在虛妄底下,顯露人們最真實、最純粹的渴求。也是一場尋回自我存在意義的偉大冒險。 「說故事,正是藉由陳述『我離開了我安靜的房子』這個句子,來嚮導自己,離開自我緘默的密室。也於是,將一片寂靜地域,一再原地流轉,正是對此寂靜,最強悍的離境。」──童偉格(作家) 「很多地方都會忽然出現類似魔幻寫實的文句或場景,像是烏鴉忽然會說話,或是類似電影《地下社會》的荒謬慶典場面等,會像蕈菇一樣一個一個突然冒出來。可是隨著旅途的進程,小說文字愈到後面,愈是清澈,彷彿藥劑師經歷這段黑夜的靈魂之旅,找回愛的能力的同時,他看待世界的角度,變得更清楚及肯定【……】我相信閱讀《在漆黑的夜晚,我離開了我安靜的房子》,就是一趟找回感受能力的靈修過程。」──耿一偉(臺北藝術大學戲劇系兼任助理教授) 「藥劑師從在漆黑的夜晚出發,離開了安靜的房子後,冒險的一切語言都失能了,世界剩下蕈菇,無窮無盡的蕈菇,大自然成為了一切的能指,作為對於現代世界的反抗。世界的意義只在於個人的視野以及興趣當中,只要幻想當中仍有未接觸部落,則處處皆為詩歌。」──沐羽(作家) 名人推薦 作家/童偉格、臺北藝術大學戲劇系兼任助理教授/耿一偉──專文導讀 作家/沐羽──專文推薦 白樵、朱嘉漢、言叔夏、曹馭博、廖偉棠、鄭琬融、鴻鴻──聯合推薦 好評推薦 「漢德克嚴謹的後現代敘事風格,在這部小說中依然豪不妥協地保持著嚴肅的精神。」──《出版者周刊》 「漢德克掌握了戰後時期最偉大的德語行文風格之一,一種如河流般深沉、敏捷、與潮流背道而馳的修辭。」──《紐約時報書評》 「在這本精彩的書中,沒有什麼是可以預測或猜測的;每一頁都有新的情節和詩歌風格的驚喜。」──《今日世界文學》

【電子書】在漆黑的夜晚,我離開了我安靜的房子

當夢想殞落、關係斷裂,一個人如何重建世界? 2019年諾貝爾文學獎得主彼得‧漢德克 ‧全新譯本,德文直譯:最貼近漢德克的實驗風格‧ 虛幻、超現實……文字的魔域 寂靜、喃喃自語……情感的深淵 「夢想是如何停止的,大家通常會記得一清二楚。 至於夢想是如何開始的,幾乎沒人記得!」 一名孤絕的藥劑師,如何為了蕈菇痴狂,離開世俗構築的框架,走上無人理解的道路。在漆黑靜謐的小徑,他是否還有辦法尋覓到一絲的光明? 塔克桑,一處偏遠、幾乎沒有遊客的郊區,住著一名神祕的藥劑師。藥局是他唯一的堡壘,他日復一日開藥、指引病人,下班後,他不與病人招呼,不與妻子互動、不交談,各自棲居在住所。 直到他遇到兩名人士──詩人與曾經輝煌的奧運選手。他平淡的生活發展出奇異的改變:一名女人在暗夜中襲擊他;一場特殊的慶典正舉行著,他甚至找到了離異的家人。種種劇烈變化,使得他一度喪失語言的能力。而沒變的是,不同種類的蕈菇仍致命地吸引著他。 「我時常想,會不會是我對蕈菇的熱情,拆散了我與妻子?」 藥劑師告訴敘事者,這是一個關乎冒險與愛的故事。 而探險與愛的本質,必得穿越黑暗,挖掘深處。 彼得‧漢德克的語言冷靜帶有詩意、抽離表層情感,情節發展與文法遣詞,也經常背離大眾習慣的常態。然而,正是種種實驗、挑戰,使得漢德克的小說別具令人駐足並深思的特性。 《在漆黑的夜晚,我離開了我安靜的房子》之中,漢德克結合超現實、怪誕等氛圍,探索人與人之間,時而猛然斷裂、時而又瞬間接起的連結。在虛妄底下,顯露人們最真實、最純粹的渴求。也是一場尋回自我存在意義的偉大冒險。 「說故事,正是藉由陳述『我離開了我安靜的房子』這個句子,來嚮導自己,離開自我緘默的密室。也於是,將一片寂靜地域,一再原地流轉,正是對此寂靜,最強悍的離境。」──童偉格(作家) 「很多地方都會忽然出現類似魔幻寫實的文句或場景,像是烏鴉忽然會說話,或是類似電影《地下社會》的荒謬慶典場面等,會像蕈菇一樣一個一個突然冒出來。可是隨著旅途的進程,小說文字愈到後面,愈是清澈,彷彿藥劑師經歷這段黑夜的靈魂之旅,找回愛的能力的同時,他看待世界的角度,變得更清楚及肯定【……】我相信閱讀《在漆黑的夜晚,我離開了我安靜的房子》,就是一趟找回感受能力的靈修過程。」──耿一偉(臺北藝術大學戲劇系兼任助理教授) 「藥劑師從在漆黑的夜晚出發,離開了安靜的房子後,冒險的一切語言都失能了,世界剩下蕈菇,無窮無盡的蕈菇,大自然成為了一切的能指,作為對於現代世界的反抗。世界的意義只在於個人的視野以及興趣當中,只要幻想當中仍有未接觸部落,則處處皆為詩歌。」──沐羽(作家) 名人推薦 作家/童偉格、臺北藝術大學戲劇系兼任助理教授/耿一偉──專文導讀 作家/沐羽──專文推薦 白樵、朱嘉漢、言叔夏、曹馭博、廖偉棠、鄭琬融、鴻鴻──聯合推薦 好評推薦 「漢德克嚴謹的後現代敘事風格,在這部小說中依然豪不妥協地保持著嚴肅的精神。」──《出版者周刊》 「漢德克掌握了戰後時期最偉大的德語行文風格之一,一種如河流般深沉、敏捷、與潮流背道而馳的修辭。」──《紐約時報書評》 「在這本精彩的書中,沒有什麼是可以預測或猜測的;每一頁都有新的情節和詩歌風格的驚喜。」──《今日世界文學》

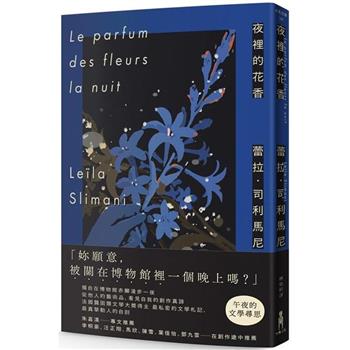

夜裡的花香:我在博物館漫遊一晚的所見所思

法國龔固爾文學大獎得主 最私密的文學札記,最真摯動人的自剖 「妳願意,被關在博物館裡一個晚上嗎?」 獨自在博物館赤腳漫步一夜 從他人的藝術品,看見自我的創作真諦 理解創作就是開闢出自己的自由之地 龔固爾文學獎蕾拉‧司利馬尼,在開頭即陳述,寫小說的守則就是「說不」。然而,她為何最終又願意點頭,前往威尼斯的海關大樓博物館住一晚? 館中夜間打燈的玻璃溫室,種植夜來香的枝葉,讓蕾拉想起自由的氣味。由青銅、大理石、縞瑪瑙製成的雕塑,再現了扶手椅的形狀,喚起蕾拉對於父親生前坐著的記憶。 獨自在博物館的孤寂吸引了蕾拉,她漫步其中,靜觀各色藝術品,並從這些作品中反思她所極盡追求的文學究竟代表著什麼。 書中並引用許多作家的短語,從吳爾芙衍生到為何創作者需要獨處的空間;又或者2023年遭刺傷的魯西迪,他對於寫作的堅持,也啟迪了蕾拉,以文學批判自身國族時,該如何接納他人的不諒解,並且持續、不顧一切地寫下去。 《夜裡的花香》以蕾拉的第一視角走訪博物館,並從各種不同的物件中思考創作的意義,也是對於生命裡,無論傷痕或喜悅的再次記憶。 不當作家,我很可能仍舊可以活下來。 但我不確定,那樣的話,我會不會幸福。 朱嘉漢w專文推薦 李桐豪、汪正翔、馬欣、陳雪、葉佳怡、鄧九雲w在創作途中推薦 w書中金句w 「寫作,是自我束縛;然而,正是在這些束縛之中,誕生了一種無垠的、令人迷眩的自由的可能。」 「寫作是紀律。是對幸福、對日常歡樂的放棄。我們不能試圖療癒或撫慰自己。相反地,我們應該像實驗室人員在玻璃瓶裡培養細菌那樣培養自己的悲傷。必須撕開傷疤,翻動記憶,重新煽起羞恥與舊日的眼淚。」 「寫作不能僅僅只是抽離、退隱,沉湎於公寓的溫暖中,寫作不能僅僅只是築起重重磚牆來讓外界傷害不了自己,而不去直視他者的眼睛。」 封面燙上隱隱閃光的珍珠箔,呈現低調優雅色澤, 在暗夜中,引領每一位創作者找到屬於自己的花朵與芬芳。 本書特色 ➢在編輯的邀請下,蕾拉‧司利馬尼展開了在博物館住一晚的特別計畫。在短暫的一夜中,回望她生命中的起伏、創作歷程,寫下精闢感悟。 ➢蕾拉‧司利馬尼如絮語般滔滔傾訴對於創作的理想與堅持,也交織了寫作必然面臨的衝突與兩難。寫作者未必同意蕾拉的每一個觀點,但《夜裡的花香》會是一本創作者的自我提醒之書。 ➢本書沒有晦澀的藝術術語,只有從作品連結到個人生命的啟發,讓我們先是想像藝術品,閱讀蕾拉的解讀,進一步反思自己的過往。

【電子書】夜裡的花香

法國龔固爾文學大獎得主 最私密的文學札記,最真摯動人的自剖 「妳願意,被關在博物館裡一個晚上嗎?」 獨自在博物館赤腳漫步一夜 從他人的藝術品,看見自我的創作真諦 理解創作就是開闢出自己的自由之地 龔固爾文學獎蕾拉‧司利馬尼,在開頭即陳述,寫小說的守則就是「說不」。然而,她為何最終又願意點頭,前往威尼斯的海關大樓博物館住一晚? 館中夜間打燈的玻璃溫室,種植夜來香的枝葉,讓蕾拉想起自由的氣味。由青銅、大理石、縞瑪瑙製成的雕塑,再現了扶手椅的形狀,喚起蕾拉對於父親生前坐著的記憶。 獨自在博物館的孤寂吸引了蕾拉,她漫步其中,靜觀各色藝術品,並從這些作品中反思她所極盡追求的文學究竟代表著什麼。 書中並引用許多作家的短語,從吳爾芙衍生到為何創作者需要獨處的空間;又或者2023年遭刺傷的魯西迪,他對於寫作的堅持,也啟迪了蕾拉,以文學批判自身國族時,該如何接納他人的不諒解,並且持續、不顧一切地寫下去。 《夜裡的花香》以蕾拉的第一視角走訪博物館,並從各種不同的物件中思考創作的意義,也是對於生命裡,無論傷痕或喜悅的再次記憶。 不當作家,我很可能仍舊可以活下來。 但我不確定,那樣的話,我會不會幸福。 朱嘉漢w專文推薦 李桐豪、汪正翔、馬欣、陳雪、葉佳怡、鄧九雲w在創作途中推薦 w書中金句w 「寫作,是自我束縛;然而,正是在這些束縛之中,誕生了一種無垠的、令人迷眩的自由的可能。」 「寫作是紀律。是對幸福、對日常歡樂的放棄。我們不能試圖療癒或撫慰自己。相反地,我們應該像實驗室人員在玻璃瓶裡培養細菌那樣培養自己的悲傷。必須撕開傷疤,翻動記憶,重新煽起羞恥與舊日的眼淚。」 「寫作不能僅僅只是抽離、退隱,沉湎於公寓的溫暖中,寫作不能僅僅只是築起重重磚牆來讓外界傷害不了自己,而不去直視他者的眼睛。」 封面燙上隱隱閃光的珍珠箔,呈現低調優雅色澤, 在暗夜中,引領每一位創作者找到屬於自己的花朵與芬芳。 本書特色 ➢在編輯的邀請下,蕾拉‧司利馬尼展開了在博物館住一晚的特別計畫。在短暫的一夜中,回望她生命中的起伏、創作歷程,寫下精闢感悟。 ➢蕾拉‧司利馬尼如絮語般滔滔傾訴對於創作的理想與堅持,也交織了寫作必然面臨的衝突與兩難。寫作者未必同意蕾拉的每一個觀點,但《夜裡的花香》會是一本創作者的自我提醒之書。 ➢本書沒有晦澀的藝術術語,只有從作品連結到個人生命的啟發,讓我們先是想像藝術品,閱讀蕾拉的解讀,進一步反思自己的過往。