-

排序

- 圖片

- 條列

文化資產守護行動:臺灣文化資產保存的困境探討與前瞻思維

本書從臺灣原住民族祖先型文化的起源開始談起,建立一個看待臺灣歷史的時間架構,從地面上各種可移動/不可移動的有形文化資產,穿越至地底下、水面下的考古遺址,將這些錯落在臺灣及離島各地的文化資產視為一個個座標,它們在這個大時間序列下,為不同時期的人群與物質文化發出有意義的訊息。透過十個文資現場的實地履勘,包括古蹟、歷史建築、考古遺址、聚落建築群及文化景觀等,帶出臺灣文化資產的真實脈絡與現況,反映文資保存在觀念與執行上的發展課題。此外,借鏡日本文化財的保存政策,觀察日本如何在「文化景觀」架構下維護歷史風貌並推動地區活力,以及在文資修復、人才培育的卓然成果。並針對臺灣目前在實務推動上面臨的挑戰,提出論述與分析,全面檢視了臺灣文資保存的進展與困境,期以前瞻性的政策思維面對這個重要議題,政府與民間共同努力,一起守護臺灣的文化資產,永續傳承人類珍貴的歷史紀錄。

時代與往事:我的學習與奉獻之路

資深新聞人、《上報》董事長 王健壯國立臺北藝術大學戲劇學系專任教授 邱坤良國立清華大學動力機械工程學系教授 賀陳弘 誠摯推薦 從九二一重建征西大元帥到出任五院院長自由派學者黃榮村因緣際會走出雙軌人生本書細數黃榮村與台灣社會各時期的生命交會點,循著歷史脈絡敘說個人啟蒙與奉獻的往事、同代人的共通事跡與願景,並對重要議題如台灣經驗與民主政治轉型、校園事件平反、台大管案、大學尊嚴與自主的紅線、意識形態介入教育、教育改革、核電政策演進、天災與疫病防治平議等項,做出回應與評價,也點評當代人物與國家領導人,真誠直率地道出他的時代故事,反映了台灣政治生態、社會環境和生活樣貌的變化軌跡與發展狀況。從大學、國科會、行政院、921重建、教育部到考試院,一路走來不忘初衷,追求公平正義、以人為本的行事風格,不時浮現的文藝青年、熱血壯年的灑脫身影,是一位具有浪漫情懷、堅持理念的學者、部長、校長和院長。以賽亞.伯林(Isaiah Berlin)說「狐狸知道很多事,但刺蝟祇知道一件事」,黃榮村是刺蝟,還是狐狸?……可以斷言的是,像他那樣的人,那樣和光同塵的個性,那樣不追求一己權勢名利的從政態度,那樣既像狐狸又像刺蝟的知識表現,確實是舉目難見一人;就像龔自珍說的「進退雍容史上難」。——資深新聞人、《上報》董事長 王健壯 雖然與一般傳記的書寫體例一樣,以個人為中心,循序漸進,脈絡清楚,細讀內容還是頗有不同,他沒有規規矩矩自報家門,從細數他的家世開頭,而是從容自在地優遊他的前半生,有時跳上雲端,夾敘夾議,月旦人物;有時又遁入俗世,以他者姿態像個說書人述說一個事件,還不忘附上他的現代詩作品:有詩為證。——國立臺北藝術大學名譽教授 邱坤良 梁啟超筆鋒常帶感情,而筆端直指良心,同樣的筆觸,在書中處處可以讀到。梁啟超百年前在清華大學演講說到君子以厚德載物,後來成為清華校訓的一部分,黃院長的為人與落筆,厚德而載物,確實有君子之風。——國立清華大學前校長 賀陳弘

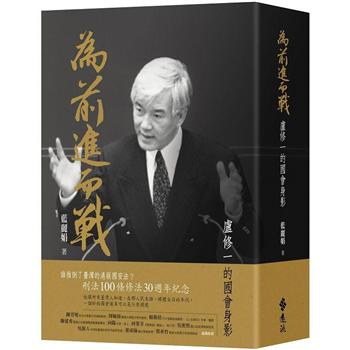

為前進而戰:盧修一的國會身影

誰推倒了臺灣的港版國安法? ──《刑法》100條修法30週年紀念── 那是一個瘋狂而失常的年代 那一年,他走入黑牢,一夜白髮 從戒嚴到解嚴,從街頭進議場 他讓所有臺灣人知道,在那人民失語、媒體自囚的年代 一個好的國會議員可以是什麼模樣 ★威權年代這樣當國會議員:盧修一唯一國會奮戰記事 ★還原最真實的歷史場景:從街頭到國會,血淚抗爭臺灣民主的重要史實紀錄 ★獨家收錄50幀臺灣民主史上珍貴歷史影像 在萬年老賊下臺之前,臺灣人並不知道「國會議員」能為他們做些什麼 直到30年前他走入國會,揭開這一切的序幕 本書以倒敘的筆法,序曲即生動描寫當年令全臺灣動容的「驚天一跪」。 盧修一在臺灣人前的那一跪,不僅是1998年、成立逾10年的民進黨首度一舉拿下過半縣市長的關鍵;也讓更多人發現,唯有握緊手中的選票,才能讓民主成為臺灣人對抗權力最強大的武器。 然而這些驚天動地、撼動威權的事蹟,其實都來自他在街頭、在國會和許多不為人知的努力下,一一播下的民主種籽。 一九八三年,留歐歸國的學者盧修一遭情治單位羈押,身陷「二條一唯一死刑」的陰影之中。走過政治犯的絕境,他加入民進黨,並高票當選立委,在對抗威權的道路上站穩腳步。但才剛走入國會,他就發現自己與同志面臨孤掌難鳴、腹背受敵的困境: 老國代力阻修憲、獨臺會案、援救「黑名單」人士、警察暴力、修廢惡法《刑法》100條、國民黨解凍核四、民進黨遭恐嚇解散、甲考黑官橫行……眼前百廢待舉、亟待革新的國會,正是他不可避免要挑起的千斤重擔。 「面臨歷史的抉擇,要做魔鬼或是天使,完全在權力者的一念之間。」——盧修一 這本書不只是一位國會議員的半生傳,或僅僅是一部國會記事。 它真實呈現了那個站在浪尖的年代的歷史。 它也完整還原當年國會關鍵法案的變革現場。 盧修一作為一名國會議員,在風起雲湧的大時代衝上了浪頭,並勇敢對抗降臨在自己身上的命運。 專文作序 陳芳明(政治大學臺文所講座教授) 周婉窈(臺灣大學歷史學系教授) 楊斯棓(方寸管顧首席顧問、《人生路引》作者、醫師) 陳郁秀(臺灣公共廣播電視集團董事長)

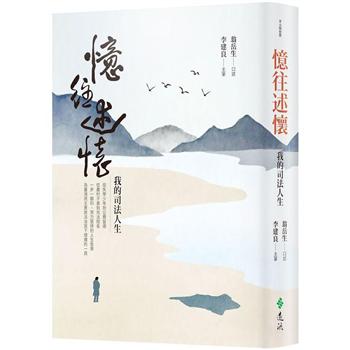

憶往述懷:我的司法人生

金石堂強力推薦書 ! 金石堂總裁推薦 ! 精神一到 何事不成 翁岳生的生命故事 從八掌溪畔的泥巴路到留德深造 從司法學術研究到釋憲實務工作 努力認真、堅持不懈的人生態度 一路走來,無心插柳,漸成濃蔭 翁岳生,臺灣司法史上最年輕、任職也最長的大法官,三十五年的司法生涯,長期參與釋憲工作,見證了臺灣憲政發展與民主轉型的關鍵時刻。 這本書記述了他的學思歷程和生活體驗,呈現命運滌盪下的個人際遇,反映出時代變遷中的人物與事件。全書以「求學」、「學術」、「司法」、「法治」為敘事主軸,運用多線交叉、平行鋪陳的方式,刻畫不同時期背景下的人生軌跡與社會網絡,串連出張力十足的歷史場景與餘韻醇厚的有情世界。 幼貧失學、力爭上游的求學逆境,慘澹歲月中跋涉的心路歷程,留學時期人脈的展延,學成返國後的學院際遇和訪學遊蹤,後續司法生涯的端緒……,一段段不同風景構成的生命旅程,展現了翁岳生質樸的生活風格和闊達的生命格局。 封面題字 / 書法名家朱振南

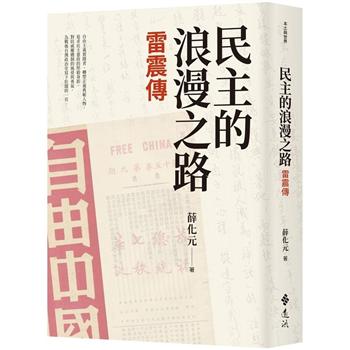

民主的浪漫之路:雷震傳

自由主義實踐者、轉型正義典範人物, 追求民主憲政的堅毅身影, 對抗威權體制的風骨與勇氣, 為戰後台灣政治史寫下壯闊的一頁。 雷震作為一個知識份子,能夠超越時空、引導台灣,可以說是「大格局的思想家」。——總統 蔡英文 本書根據時序先後安排,從雷震的家世背景、學識養成、赴日留學到返回中國進入政府服務,繼而展開政治生涯,參與政黨協商、制憲、行憲,並在1949年隨著中華民國政府敗退到台灣,在台灣出版《自由中國》,成為1950年代台灣自由民主言論與民主運動的代表性人物之一,最後由於批評蔣中正領導的國民黨當局,1960年9月因莫須有的罪名下獄,歷經十年牢獄之災。1970年代初期,雷震以自由、民主價值的優位性,思考台灣民主憲政發展的可能途徑,其主張直到今天都有其時代意義。 這本傳記總結雷震多舛多折的一生,呈現出他在台灣民主運動中的角色與地位,以及朝向民主憲政國度邁進的堅持與勇氣,執著追求、奮鬥不懈的精神令人感佩,也給後世留下了最好的典範。

台灣的明天:醫療健康與社會變遷的思考

醫療健康×社會變遷, 二大主軸綜觀台灣永續發展。 醫療技術、公共衛生、食品安全、長照與健保,與每個人的生活品質息息相關,也與社會大趨勢環環相扣,在國民平均壽命不斷提升之下,確保照護系統財源的穩定以及人力的充沛,並推動醫療產業國際化,是當務之急。 媒體現象、司法改革、國會運作、民主體制都與社會變遷密切關聯,透過培養思辨能力、追求核心價值,引領社會朝正確的方向發展。在資訊化和全球化的衝擊下,轉變思維、突破框架、創造正能量,發展空間將無限大。 醫療政策的良窳,關乎國民的健康, 社會風氣的正向提升,需要更多的共識和參與, 一起推動具美感、有品味的生活型態, 台灣的未來值得高度期待。

台灣的明天:公共建設與國土規劃的思考

公共建設×國土規劃, 二大主軸綜觀台灣永續發展。 公共建設是國計民生的基礎,過去以硬體建設為主,未來的發展方向將朝公私協力、軟硬整合、智慧化三者並進,讓公共建設發揮更大的效益,提升國民生活品質,滿足經濟發展需求。 環境保育、城鄉風貌、農業與工業的發展、行政區域的劃分,都與國土規劃息息相關,制定適度開發利用的規範,建構健康、卓越、樂活的空間,公眾一起參與推動,生產、生活、生態並重,台灣才能成為一個永續之島。 發展基礎建設、注重國土規劃, 是國家長治久安、人民安居樂業的重要關鍵, 也將帶領台灣邁向更好的明天。

台灣的明天:基礎產業與服務業的思考

基礎產業×服務業, 二大主軸綜觀台灣永續發展。 基礎產業是台灣經濟發展的支柱,除了須強調跨域整合,進行產業的轉型與升級,也要兼顧環保、節能與減碳的趨勢,在經濟產值與環境保護間求取平衡。分散市場、善用資源、積極因應衝擊,都是未來重要的發展方向。 服務業涵蓋範圍極廣,與日常生活息息相關,可說是經濟成長的引擎。在零售、觀光、餐飲以及近年大力推動的文創與青年創業,透過智慧化及科技化的加值,凸顯台灣的文化特色,並建立品牌形象,帶來新的契機。 產業優化、智慧服務, 是創造優質生活、提升附加價值的關鍵, 將引領台灣走向國際化與精緻化, 迎向前景無限的明天。

台灣的明天:兩岸關係與邁向先進文明社會的思考

兩岸關係×先進文明社會, 二大主軸綜觀台灣永續發展。 兩岸關係牽動的層面極廣,從兩岸政府與民間的交流、產業經濟的競爭與合作,到台灣面臨的國際處境,都對台灣未來的發展影響甚鉅。台灣要凸顯存在的價值,積極發展特色,在各個方面保持領先且無可取代,走出自己的路。 保留優良的傳統文化,兼顧現代科技文明,適應全球化與在地化的浪潮,是邁向先進文明社會的基本要素。培養良好的國民性、借鏡西方文明、翻轉城鄉風貌、涵養生活美學,更是台灣邁向長遠的、良性的發展必須努力的方向。 兩岸關係攸關台灣未來的發展, 先進文明的社會更是追求永續的根本, 找出台灣的優勢領域及發展策略, 台灣的明天掌握在你我手上。

盧修一與他的時代

盧修一博士(1941~1998) 盧修一,他精彩的五十七年生命歲月裡,他懵懂青年,二十七歲之前,是個黨國教育洗腦下的樣板,忠黨愛國。他留學歐洲,七年,從頭認識台灣,也找到相扶一生的摯愛伴侶。他被捕入獄,三年,徹底扭轉他對國民黨的誤認,重新找回自我。他立委從政,九年,三屆立委參選,每每高票當選,是選民的新寄望。 首任立委,廢除國大建立民主機制。他反對軍人組閣;他抗議國民黨濫用表決權,在立法院內遭駐警嚴重圍毆;為廢除「刑法100條」,無論議場、街頭,他無役不與。 第二任立委,他堅守立法院司法及法制委員會,擘畫建立現代國家的法制基礎,作一位全職專業的立委,並成立白鷺鷥文教基金會,實踐台灣主體文化之建構。他也樂於提攜後進,經驗傳承於從政的民代新秀。 三任立委,他在癌末之際,縣長大選前最後一夜, 抱病上台跪票,不為自己,只求選民,給民進黨一個機會,給台灣一個機會! 盧修一的一生最愛台灣。

臺灣營造業百年史

第一部臺灣營造業史書.看盡本土百年建設風華營造業是一個攸關社會大眾住、行、育、樂等生活機能的行業,其重要性大者影響國家社會秩序,小者改變個人生活型態。只要民眾追求高品質的生活一天不中輟,社會邁向現代化的動力一天不停頓,營造業始終扮演舉足輕重的角色。「美麗之島」臺灣,在考古上所能發現人跡者至今已有三萬年歷史;約在六千年前南島民族到達此地;至於臺灣真正有文獻記載始於1624年荷蘭佔領臺南。自從人類開始在島上棲息,構築住居賴以謀生,就此形成臺灣營造業歷史的濫觴。 以現存史蹟,考證臺灣營造業大事,從原住民穴居、荷蘭及西班牙人興建城堡、明鄭時期的宮廟,及至清代,埤圳、廟宇、燈塔、築城、砲臺、鐵路等工程陸續出現;到了日治時期,除了完成貫通南北的鐵路線之外,公路、港口、自來水廠、大圳、發電廠、官廳、宅邸等,各項建設也在技術上獲得創新。戰後,除了大型工程接連推動外,影響臺灣營造業發展的歷史大事還包括:國民政府接收、二二八事件、幣值劇變、通貨膨脹、利率高漲、反攻大陸政策、三七五減租、耕者有其田、退輔條例第8條立法、公營營造業特權、十大建設、六年國建計畫、政府採購法與營造業法的通過、臺灣加入WTO等。 這是臺灣營造業的第一本史書,記錄了臺灣營造業的發展過程,不僅為歷史留下見證,也期待拋磚引玉,激起臺灣營造業歷史的研究風氣,讓後人更加了解先賢志士建設臺灣的用心良苦,與重大工程興修蓽路藍縷的艱辛歷程。

魔船奇航:自由中國號歸來記

1955年,六個船員駕駛一艘木造中式帆船,由臺灣基隆港出發,朝舊金山航行。這是臺灣首度以無機械動力、完全憑藉風力的中式古帆船,挑戰橫渡太平洋壯舉,並於114天後,圓滿達成任務。半個世紀後,這艘風華盡褪、斑駁殘破的老帆船,躺在舊金山私人船場,面臨將被拆解的命運。於是,一場搶救流落異鄉文化資產的行動緊急啟動,匯集許多愛心與耐心、汗水與淚水,一千多個日子後,老帆船重返故鄉。自由中國號,一艘不斷創造傳奇的帆船,這裡書寫著她的故事。

追憶淡忘中的音樂往昔:香港中文大學音樂系中國樂器收藏圖錄

不同於坊間的中文樂器圖錄,本書以香港中文大學音樂系中國樂器收藏為基礎,選取了七十件樂器進行介紹。本書共分為四部份:第一部分,為樂器及樂器學(Organology)在民族音樂學(Ethnomusicology)學界的發展近況及研究趨勢介紹;第二部份,為這批樂器收藏之圖錄選萃;第三部份,則收錄了三篇相關這批樂器的研究報告;而第四部份,則陳列出中大音樂系中樂及世界樂器收藏的目錄,以提供未來有興趣的學者、同好進一步研究之參考。 從樂器學的研究角度出發,該書不僅有助於我們認識這七十件中國樂器的特色,包括從傳統樂器到當代樂器在形制上的改變,更引領我們進入一段逐漸淡忘的音樂往昔,一段共屬海峽兩岸音樂人的音樂往昔。不論你∕妳是中國樂器的愛好者,亦或是關注樂器學∕民族音樂學的音樂學者,相信這本書對你∕妳認識中國樂器、了解樂器學在當代中國樂器研究中的應用都有所幫助。

行政法人之評析:兩廳院政策與實務

兩廳院自改制以來,已歷經二屆董事會,其機構定位、組織架構、運作機制、預算額度與自籌經費比率,以及內、外部的監督程度等議題,關乎其是否可以發揮功能、達成既定的公共任務與目標,也是國內各相關單位行政法人化的借鏡。未來,國家還有許多重大藝文建設,均需要以專業規格研訂相關制度。本書作者擔任兩廳院董事長已屆三年,秉持對台灣文化的責任感與使命感,同時基於職責所趨,特別以親身的體驗與長期的行政經驗,針對兩廳院行政法人的改制過程,提出剴切的分析與建議,期盼對未來台灣文化藝術的發展、兩廳院的營運,以及爾後國家重要藝文機構成立類似組織,均有所助益。

代書筆、商人風:百歲人瑞孫江淮先生訪問紀錄

*代書筆、商人風──百歲人瑞孫江淮檔案特藏展&專題演講,2008/10/25-2008/11/2在中研院臺史所一個平凡的唐山過臺灣家族,落腳於一座平凡的南臺灣小鎮;沒有顯赫先祖,亦非政商名流。本書傳主孫江淮先生,年過百歲才做口述歷史,卻能以清晰的思路與記憶,將其貼近庶民生活的鮮活掌故,帶給我們一段不平凡的歷史記憶。孫江淮談人論事,時而以「一字入公門,九牛拖不出」顯露知識份子商人本色,間又夾雜「了尾仔子」、「打蚊子嚇人」等街巷俚語,妙趣橫生,讀來倍感親切。而他以一人獨特之慧眼、親身之經歷,描繪南臺灣小鎮善化的風土人情、食衣住行。乍看似偏於一隅,實則微觀中自有巨視,宛如「日本時代」的活見證。本書作者群五人,先後登門二十五回,耗時超過一年半,訪問、整稿、修編都是精益求精。最難得的是,除了用心保留了傳主生動鮮活的口語,更有數十幅珍貴照片,大增本書的色香味。

腳步:黃煌雄監委工作紀實1999-2005

一步一腳印訪遍全台的黃煌雄委員,最關鍵的思考與實踐便是「現代監察委員的角色」,及落實為調查期間為時一年到一年半的「總體檢系列調查案」,並成為黃委員六年任內付出最大心力、對台灣的探索與耕耘,進而在新時代中書寫了監察權的積極性意涵;所以這個主軸貫穿了本書所有重要的調查案件,經由田野調查,每個調查案成為站在第一線的見證者,以貼近土地、聆聽民意、融合了在地與中央觀點,記錄著當代台灣政治、經濟、國防、社會、文化、教育、社會福利、原住民等層面上的重要問題,足以成為認識台灣當代重要問題的「白皮書」。

韓石泉醫師的生命故事

韓石泉是台南良醫;也是台灣醫界的前輩,更重要的是──他是台灣人!曾是日本子民的台灣人,他不甘被奴役、被欺辱。於是起而喚醒民眾、領導民眾,反抗日本殖民政府倒行逆施的統治,只因為民族的熱血,沸騰在心中。但是,他並不是一位偏狹的民族主義者。他是一位心懷鄉土的台灣人;但更重要的是──一位理性的台灣人。 戰後,他又身經不少苦難、挫折,他不忘和民眾站在一起,反抗專權、壓榨;反對貪污、腐敗,只因為民意的不彰,正義的扭曲,執政的霸權;最後,他選擇了做一位「自由人」。 他視病猶親﹔嫉惡如仇﹔以陋為疾 他的一生: 治療民病,不愧為一位良醫;撫慰民困,不愧為一位公僕;了解民意,不愧為一位人格者; 反抗不義,不愧為一位自由人! 本書由台灣文史專家莊永明先生親撰,深度呈現一位俠醫與良醫的生命風格與精湛專業。韓石泉以「不為良相,便為良醫」的抱負,獻身杏林﹔也看他如何在時代交替之中,以醫師身分傾聽民聲,醫治民瘼,醫世醫人的胸懷,義助教育與社會文化的精神,贏得鄉人傳頌。