-

排序

- 圖片

- 條列

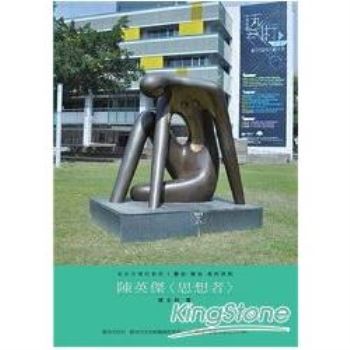

陳英傑:思想者

十二位前輩美術家傳記,串聯近代台南美術史 「歷史‧榮光‧名作系列──美術家傳記叢書」 重訪台南地區美術發展的來時路,回顧其融匯多元傳統、邁向文化自主的歷程。 在台灣創作雕塑的人口,比起從事繪畫的人口要少得多,原因或許因為創作雕塑的環境與材料,要比繪畫複雜許多吧! 有「台灣現代雕塑先驅」美稱的陳英傑(1924-2012),在投身創作的同時,也熱心於推動美術教育。出生於台中的他,1949年遷居到台南定居,先後任教於成大附工、台南一中、成大建築系及台南家專等校,直到退休。陳英傑在台南居住的時間超過一甲子,他鄉早已變成故鄉,他一生與台南的結緣相當深厚。 陳英傑原名陳夏傑,二十二歲時為了送件參加第一屆全省美展,不願受到當時擔任評審委員的兄長陳夏雨的庇蔭,因而改名「陳英傑」參展,之後也就以此名終其一生。 陳英傑的藝術生涯在台灣光復後才算真正開始,「省展」成為他發表作品最重要的舞台。第1到第9屆省展他每屆參加、年年獲獎,成績十分傲人。藉由「省展」的光環,陳英傑一步一步開啟了他的藝術大道。1952年「南美會」成立,隔年陳英傑在郭柏川力邀之下加入該會,並受邀單任雕塑部召集人,負責招攬與培育雕塑界的新人。因而「南美會」是他雕塑成長的另一個園地,也是傳遞藝術觀念的重要場域。 本書作者曾任國立成功大學建築系副教授,他從2010年陳英傑最經典的作品〈思想者〉進駐成大校園說起,再娓娓鋪陳出藝術家的雕塑人生,並介紹其一生重要的代表作品,與讀者分享陳英傑的其人、其藝。

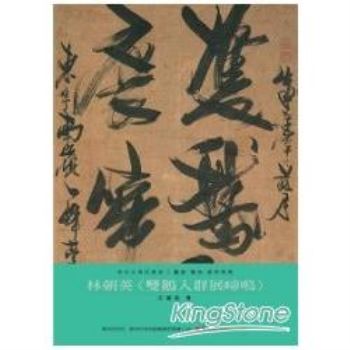

林朝英:雙鵝入群展啼鳴

十二位前輩美術家傳記,串聯近代台南美術史「歷史.榮光.名作系列--美術家傳記叢書」重訪台南地區美術發展的來時路,回顧其融匯多元傳統、邁向文化自主的歷程。林朝英(1739-1816)於乾隆年間出生於台南,乾、嘉年間以書畫名噪一時,而在日據時期受漢學家尾崎秀真推崇為「清代台灣唯一的藝術家」,其書畫家的聲譽與一生從商的身分似乎頗為衝突。然而林朝英的一生的確在兩者間並行不悖;不僅如此,從繼承父親的海運事業之後,他於乾隆年間獲誥贈中憲大夫,嘉慶年間再報捐隸職中書科中書,從商至官可謂平順。官商生涯之外,他於壯年設立蓬臺書室、並以「一峰亭」木匾自抒心志,同時捐銀助修、賑濟穀糧,使他在地方史冊中留有記載。商人、官紳、書畫家,構成了林朝英的多面才子形象。本書以林朝英的書法名作〈雙鵝入群展啼鳴〉為導引,其狂狷有力、豪氣干雲的筆勁,揭示了他在經商與書畫上運籌帷幄的雄才與氣度。林朝英一生事蹟多載於其墓志銘和家族所撰之〈一峰亭林朝英行略〉,儘管其記載僅為梗概,但如今仍屹立於台南市區的重道崇文坊,與散布於台南大小廟宇的林朝英榜書,均可做為其人其事的歷史見證。本書在參照行略與墓志銘描述的同時,特別收入目前留存於開基天后宮、開元寺等台南廟宇的林朝英匾書;代表作介紹中,則從書法、榜書、繪畫三類綜觀其書畫成就。史料研究與作品賞析之結合,適足以鋪陳林朝英亦商亦儒的多面生涯。

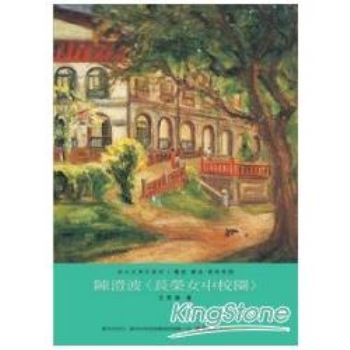

陳澄波:長榮女中校園

十二位前輩美術家傳記,串聯近代台南美術史「歷史.榮光.名作系列--美術家傳記叢書」重訪台南地區美術發展的來時路,回顧其融匯多元傳統、邁向文化自主的歷程。陳澄波(1895-1947)是第一位以西畫入選日本帝展的台灣畫家,之後更屢獲各種官方美展的肯定,在藝術創作之領域上成就非凡;然而不幸於二二八事件中遭逢厄運而犧牲性命,令人不勝唏噓。本書著者曾任台灣師範大學美術系主任,現為該校名譽教授,他於本書中以多年研究、做學的歷練,以及與陳澄波好友--廖繼春教授共事的經驗,為讀者深入剖析陳澄波其人、其畫。陳澄波於1895年出生於嘉義,考進「台北國語學校公學師範部」後,師承有「台灣西畫啟蒙之父」之稱的石川欽一郎,並逐漸對美術產生興趣。而後赴東京美術學院留學,進修期間亦開展與廖繼春的同窗情誼。唸美術學校三年級時即以〈嘉義街外〉一作入選帝展,為台籍畫家敲開日本官辦美展的大門。畢業後前往上海任教,期間仍創作不懈。同時,他為了使台灣畫壇更趨活絡,親自組織並參與畫會,為該時期的台灣藝術界提供更多的發展機會。陳澄波的畫作,清楚記錄下日治時代至光復初期的台灣城市風貌,因此從中不僅可欣賞到當時代的遺風,更成為珍貴的史料。陳澄波將自身對傳統中國畫的認識融入創作,發展出結合中西特色的西畫與匠心獨運的畫境;且透過他生動的筆觸與用色,可窺見其對繪畫的熱情與對故鄉、故土的深刻依戀。至今,陳澄波在藝術創作上的貢獻與影響,並不因時間推移而消弭,仍持續在台灣畫壇激起燦爛的火光。

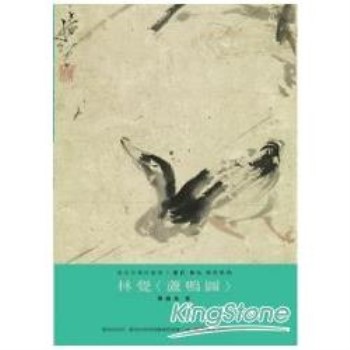

林覺:蘆鴨圖

十二位前輩美術家傳記,串聯近代台南美術史「歷史.榮光.名作系列--美術家傳記叢書」重訪台南地區美術發展的來時路,回顧其融匯多元傳統、邁向文化自主的歷程。林覺(c.1786-c.1858)是台灣明清時代最具代表性的一位水墨畫家,盛名遠播,史書上曾多次提到他善於繪畫;雖然其存留至今的畫作不算很多,但已經足以證明林覺在繪畫上的藝術成就不是浪得虛名。其筆墨動人之處,以及疏簡有致、逸筆草草的精妙構圖,在在令觀賞者嘖嘖讚嘆。有趣的是,偏偏有關林覺的生平資料卻相當貧乏,同時眾說紛紜,造成這位藝術家的背景充滿了傳奇色彩。林覺字鈴子,號臥雲子。善繪花鳥、人物、山水、走獸等題材,且筆法、墨彩之間頗具揚州八怪之一黃慎之風格,尤其所繪線條轉折之間的「飛白」,瀟灑自然以外,更是意趣飛揚。另外,林覺也為廟宇及建築物作壁畫,亦成為備受敬重的一位「頭手師父」。其主要活動的地區域以府城為主,遊蹤也曾到過嘉義、竹塹潛園等處。本書作者為台灣美術史研究的專家,著述豐富。他以輕鬆的筆調行文,藉由林覺的〈蘆鴨圖〉一作,引領讀者一路賞讀畫家林覺作品中的意境之美,並穿插相對應的畫作來加以比較,更能提升大眾閱讀時的興味。

小早川篤四郎:日曉的熱蘭遮城

十二位前輩美術家傳記,串聯近代台南美術史 「歷史.榮光.名作系列--美術家傳記叢書」 重訪台南地區美術發展的來時路,回顧其融匯多元傳統、 邁向文化自主的歷程。 小早川篤四郎(1893-1959)以日本畫家的身分,在台南近代美術發展中佔有一席之地的主要原因,與1935年他接受台南歷史館的委託,繪製二十幅與台南當地歷史有關的「歷史畫」息息相關。那時他已是報刊以「帝展的中堅畫家」稱呼的成名畫家,前一年也曾將入選帝展的畫作〈三裝〉捐贈予台灣總督府,日籍畫家的身分、豐厚的資歷與人脈,使他成為以殖民政府觀點再現台南歷史的上選畫家。 但小早川篤四郎與台灣的淵源不止於此,早在1910年代石川欽一郎在台發起的各項紫瀾會活動中,他的名字就是其固定班底,後來他也參與了其他畫會的活動,更曾於約1914年為台灣總督府博物館繪製二幅標本箱背景。 前因後果,促成了他日後獲託繪製二十幅歷史畫的機緣,也使我們得以從中窺見一位日籍畫家的在台生涯。 本書從二十幅歷史畫中別具象徵意義的〈日曉的熱蘭遮城〉及小早川篤四郎撰寫的說明文出發,抽絲剝繭地分析畫作及其圖像應用做為作者身分、政治言說與脈絡變遷之產物的始末,並將之嵌入小早川的在台畫歷與發表文章所映現的畫家生涯版圖中;書中同時收錄原刊登於1939年《台灣歷史畫帖》的所有歷史畫與說明文翻譯。 首次以中文完整譯出的說明文、系統性的描述,為少見於台灣美術史論述的小早川篤四郎,提供了深具在地思維的剖析。