-

排序

- 圖片

- 條列

古聖若瑟劇本(精裝):民國天主教聖經戲劇選輯

自十九世紀中後期,天主教在華的出版印刷事業逐漸興起。二十世紀初超過十所天主教印書館遍佈中國,出版物種類豐富。在眾多的出版物中,有一批根據聖經故事改編的表演藝術文本,以中國傳統鼓詞、梆子戲或現代話劇的形式所改寫成的劇本,語言淺白詼諧,情節曲折生動,不但具備傳教與教化功能,同時又不乏審美趣味。本書收錄以下民國時期的九部天主教聖經劇本加以編注重版: 《古聖若瑟劇本》(1918)、《多俾亞傳鼓詞》(1919)、《厄斯德爾劇本》(1918)、 《瑪加白阿劇本》(1918)、 《洪水滅世劇本》(1921)、 《古聖若瑟白話演義》(1925)、 《扮演古經達未大戰高力亞》(1922)、 《耶穌聖誕新劇》(1934) 以及 《扮演耶穌苦難》(1923)。 以上作品皆以聖經敘事為基礎,在細節處增添本土文化元素,情節上凸顯戲劇矛盾張力,使得人物形象豐滿鮮明,符合文學審美。這批珍貴文本的重版與分析將對漢語天主教文學的研究有重大的意義。這些作品由不同修會的出版機構多次重版,還被搬上舞台公開演出。例如在上海的土山灣孤兒院,在節慶演出戲劇成為一種傳統;在耶穌會創辦的上海徐匯公學,學生演戲的活動熱烈開展。如此,聖經故事及天主教思想通過這些貼近日常生活的藝術形式,得以傳遞到大眾視野之中。戲劇的演出對於天主教在華傳播的影響甚為深遠,不但具備宗教教育及儀式的功能,甚至促進了中國戲劇的現代化。劇作既要承擔傳教的功能,又要帶給觀眾娛樂及審美的愉悅感,「教」與「樂」之間始終存在張力,甚至難以兼容。然而,這批劇本在聖經故事以外也從日常生活中取材,把聖經典故與日常生活的語言進行結合,有助拉近聖經與中國觀眾之間的距離,讓聖經故事及天主教思想更有效地傳遞到信徒及大眾的視野中,使該劇的意義遊走於「神學」與「日常」之間,並達到「寓教於樂」的效果。

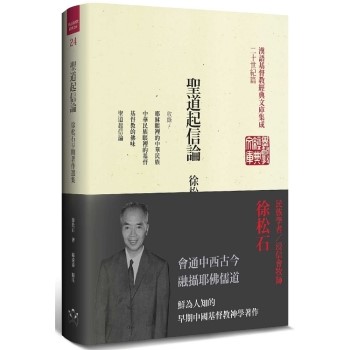

聖道起信論(精裝)

徐松石,原名徐振凡,自號照流居士,一九OO年生,曾分別在上海廣東浸信會、香港尖沙咀浸信會、美國三藩市自立浸信會擔任牧師,曾任《真光》雜誌主編,在香港浸信會出版部充任編輯及總幹事。他在基督教文字工作上的貢獻,包括早期本色化神學的建構,涉及基督教與本土宗教、文化和民族的關係,晚期更包括華人浸信會歷史的整理和編纂,編寫了五輯《華人浸信會史錄》。他在教會群體內的牧養文章和講章立場,著重信徒的靈性生命的培養和教會的發展,堅持聖經字面的權威,為一多產的基督教文字工作者和牧師;然而他最為學人所熟識的卻是他的民族學研究,例如《泰族僮族粵族考》一書曾被民國時期的中央政府教育部頒發學術著作獎,《粵江流域人民史》一書出版即被翻譯為日文。根據本書編注者的分析,徐松石的思想曾經歷過許多轉變,可區分為輕視西方文化期、輕視一切宗教期、基督教排他主義期、建設中國本色化神學期、堅持聖經字面權威的基要主義時期。本書編錄徐松石上世紀三O至四O年代,以基督宗教的傳教困境作為問題意識,進行基督教與中國宗教對話的四部作品,包括:《耶穌眼裡的中華民族》(1934)、《基督教的佛味》(1935)、《聖道起信論》(1940)、《中華民族眼裏的基督》(1948)。在《耶穌眼裏的中華民族》與《中華民族眼裏的基督》中,他以比較文化/宗教的視野與文本分析的方法,透過中西經典語意的爬梳,比較彼此之間人生觀、倫理觀、善惡觀與宗教觀的差異與得失,析分中西文化與基督教的組成內容與核心精神,嘗試破除不同宗教與教派間在形式上或字面意義上的差異,探討彼此間於根源上的共通目標,並在方法上補充彼此間的不足及流弊。其中亦有徐氏運用其民族學專長的篇章,考證中華民族和希伯來民族古早時期曾有的互動,最終旨在供信徒能以「中國文化與基督信仰彼此間需互相接納」的觀念來傳遞基督教,同時也使基督教能藉此與其他宗教達成實質上的合一。《基督教的佛味》與《聖道起信論》則集中討論耶佛會通的議題,前篇集中討論幾個耶佛思想上表面差異之處,如:位格與非位格、自救與他救、惡的來源、三世輪迴與末世等議題之探討,求其互相補正之處,並以佛教徒熟知的判教方法結合宗教社會學的成果,整理儒、佛、耶教概念上的同異與高下之別,篇末附有耶穌生平、教會歷史、聖經介紹以及佛陀生平、佛教簡史、佛教經典介紹及教理問答。「假如基督徒不肯研究佛教,怎能希望自己的信仰成為最有根基的慧信呢?」昔日《大乘起信論》說明佛法之廣大,激發眾生生起信從之心;徐松石研究佛教、吸收儒道,使基督教道慣乎眾教之中,超乎眾教之上,亦為使讀者都能消除疑惑,發「起」崇「信」基督之心。