-

排序

- 圖片

- 條列

勇敢去飛:讓艾瑞克森陪你找回內心的力量

那些,想做卻遲遲沒有去做的事情, 想去卻不曾帶著安全感去到的地方, 在反映著你從受傷的經驗中,對生命失去的種種信任 而只要你有改變自己的動機, 你可以重回那些生命的時刻, 透過艾瑞克森的心理學理論,成為你自己的父母, 陪伴你自己,慈悲地走過童年 當你找回內心的力量,你的生命故事將不再一樣, 看著未來,放心,勇敢去飛吧! 艾瑞克森的人生八大階段理論,深獲心理學界喜愛,今天仍歷久彌新,可見其理論的實用性。作者黃慧娟長達20年以上經驗,以此主題開設工作坊,受益的學員不計其數。她規畫出十堂課的工作坊,化為本書的十個篇章:第一章介紹人生八大階段理論,接下會的九章深入介紹各個階段,具體提出如何操練,這是一本兼具理論、練習、過去學員心得分享的書,活潑有趣了,讓人愛不釋手,欲罷不能。 「人生不如意事十之八九。」我們在成長過程中,難免會有受傷的經驗,天下沒有不是的父母,極少有人會故意傷害另一個人,而除了性格極端,會對子女家暴的家長之外,更不可能有意傷害自己的親生骨肉。所以說,造成的傷害常常是無心的。所幸艾瑞克森的理論讓我們對修復自己生命的歷程充滿了信心。不過,再好的理論,也要自己下定決心,學以自用,要有改變自己的強烈動機。 艾瑞克森將人的一生分成八個發展階段,越早期發生的事件對人的影響越大,在長大成人之前的五個階段,對一個人的影響大於成人之後,尤其是第一階段的嬰兒期,及第五階段的青春期。 隨著本書做操練時,特別是進行修復時,要把重心放在自己的成長經歷,對症下藥,才有效果,不要害怕重新回顧自己的傷痛經驗。隨著書本展開重整自己的功夫:第二、三章談的是嬰兒期,第四章是幼兒期,第五章是學前期與學齡期,第六、七章是青春期。這幾章帶領大家進行補強與修復的操練。第八章和第九章談的是成人的能量,提供大家增加自我心理能量的操練。成年期應該正是大家的進行式,我們一起努力,讓自己更充滿成人的正能量。第十章是回顧與統整。 本書特色 ◎實用心理學書籍,身份認同危機心理學權威艾瑞克森,以及他的人格八階段發展理論,在本書深入淺出地介紹。 ◎人生八大階段化為十章剖析、介紹、豐富的運用練習題,讓讀者可以很容易透過理解和練習,感到自己真實的成長效果。 ◎本書企劃方式沿用之前黃慧娟老師前兩本書,舊雨新知可以很容易進入學習的模式。

可以獨處,也可以親密:重塑情感關係的十堂課

★你的孤獨,問題不在別人;你的渴求,也從來不是你的錯;從過度的依附羈絆,走向獨立的、有安全感的、親密的情感生活。——教你怎樣認識自己,特別是親密關係中的情緒與行為模式。——如何用成年的我,去彌補童年的依戀缺憾,改善分離焦慮的習慣。——分析影響情感關係的六個面向,修復自己,成為更成熟的人。——幫助你肯定自己,找到活力之泉,找回自己的完整和獨立。——學會在獨處時安心快樂,同時在各種關係中享受親密的美好。★影響情感發展的六大面向,都有修正與提升的方法本書適用於適婚尋偶的朋友,也適用於想要積極處理過去情感傷害的人。更正確地說,本書適合有以下疑惑的人閱讀:為何人際關係那麼難?難道相愛比登天還難嗎?明明渴望和諧與親密,卻偏偏老是傷害多於和諧……情感關係發生在每一天的人際互動,一個人如何表達需求、渴望,如何回應他人與外界的聲音,關係到根深蒂固的情感模式,而我們的情感模式是從小就建立了。《可以獨處,也可以親密》在講怎樣從不健康的抓取模式轉向收受合宜的模式。也就是怎樣從過度抓緊別人或受他人操控,只能靠他人得到能量與喜悅的人,變成可以為自己找到活力、喜悅,擴充自己的特質與能力,把自己活得好、活得有目標的人。本書提出影響情感發展的六大面向:失去的活力、潛存意象、依附關係、社會化過程、自我的異性特質及性的認知與感受。讓我們一一檢視個人在這六大面向中的表現,而每個檢視都需要回顧原生家庭和自己的成長過程,好了解自己在哪個面向出了問題?跟著每一篇附錄的「心靈練習題」一步步探索自己、逐步調整自己的信念、心態、情緒與行為。經由無數次工作坊學員的肯定,本書內容帶給學員明顯的果校,能改善情感表達、人際關係。黃慧娟老師,也是一位修女。她長達12年曾經在耕莘文教院等處,帶領心靈成長工作坊,本書起源是從講義撰寫成書稿,並且將每一堂課的回家功課,變成書內的心靈練習題。首版書名是「找到歸屬心靈練習本」,時值新版修訂,有機會可以為這套課程取一個更適切的書名—《可以獨處,也可以親密—重塑情感關係的十堂課》。本書特色每一堂課皆有基礎心理學理論講述,接著有精心設計自我探索練習題,包含評分量表、開放性問題等,最後透過練習題,更深認識自己,並找到修正的答案。使用方便好上手 每一章透過心理學理論,詳細、深入淺出的介紹,掌握該章的核心內容。 【自我探索時間】每章設計不同練習題,有評分量表或開放性題目,讀者按題寫下。透過探索時間,更深認識自己。 學員的心得分享,讓讀者彷如參加工作坊,透過別人分享也反思自己。

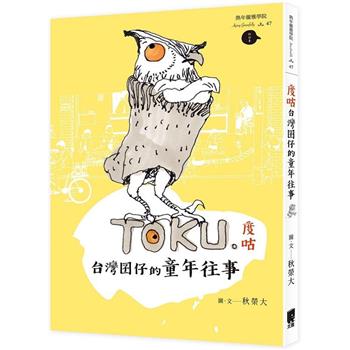

度咕:台灣囝仔的童年往事

你小時候有沒有一隻小動物,跟你成為莫逆之交?或是你的童年生活有沒有一隻神奇的動物,讓你感應到「超能力、超自然」都是真的?話說秋榮大六歲的時候,他的阿嫲聽信獵人的話,買了一隻貓頭鷹,要給秋榮大進補,因為秋榮大拒吃,而變成全家的寵物,取名為「度咕TOKU」。▲第一章是「我與度咕」收錄八個趣味橫生的臺灣農村男孩與一隻貓頭鷹的故事。▲第二章是「我與喜鵲」,66歲的秋榮大在台北某公園與一隻喜鵲作朋友的經驗,相隔近一甲子,難道是度咕輪迴來了?▲第三章「童年往事」,請民國40~50年代出生的人注意了!收藏這本書比你收藏古董還值得,因為這不只是秋榮大的童年回憶,也是所有臺灣農村孩童的生命故事。「度咕」和「童年往事」兩個單元,將喚醒臺灣四十代、五十代人深情的童年回憶。秋榮大肯定是臺灣第一個將民國40~50年農村孩子的冒險、幽默生活,表現得最精彩的創作者。▲第四章「動物狂想曲」,八個連環漫畫故事,用不同的動物做為主角,用國際新聞改編情節。有人常說大人會扼殺兒童的想像力,結果秋榮大證明,六十歲後,腦子照樣可以作怪,創意無窮呢!這一本書的「度咕」、「喜鵲」、「動物狂想曲」適合讓年輕父母用來啟發自己的孩子:一隻小動物怎樣引發幼童的想像力?以及如何用創作,保存珍貴的想像力?秋榮大將在臺灣巡迴分享,動物在繪本中的趣味性,以及童年交往的動物,如何轉化成為創作。透過本書,相信可以讓更多動物,成為我們一生中的夢幻朋友! 本書特色民國40~50年代,很多家庭養不起寵物,但是滿街貓狗亂生。在台中埔里的鄉下,六歲的秋榮大卻擁有一隻貓頭鷹,原因是阿嬤聽信獵人的遊說,買貓頭鷹給小孩燉補很有效。不料,秋榮大三兄弟拒吃,阿嬤拔光貓頭鷹的毛,卻殺不成,補品只好變成寵物,找隻襪子給貓頭鷹穿上,秋榮大給他命名「度咕」!度咕與臺灣四十年代的鄉下野小孩,譜出溫馨、玄妙、好笑的故事。一甲子後,秋榮大在公園巧遇一隻喜鵲,連續數天,兩方玩在一起,彷彿度咕輪迴來找秋榮大。喜鵲走了,讓我們繼續走進時光隧道,在五十多年前,埔里鄉下,秋榮大與另兩位兄弟、兩隻狗、父母與阿嬤、鄰居與小販等,在埔里小鎮的生活記憶,濃厚的臺灣人情味。

【電子書】度咕:台灣囝仔的童年往事

你小時候有沒有一隻小動物,跟你成為莫逆之交?或是你的童年生活有沒有一隻神奇的動物,讓你感應到「超能力、超自然」都是真的?話說秋榮大六歲的時候,他的阿嫲聽信獵人的話,買了一隻貓頭鷹,要給秋榮大進補,因為秋榮大拒吃,而變成全家的寵物,取名為「度咕TOKU」。▲第一章是「我與度咕」收錄八個趣味橫生的臺灣農村男孩與一隻貓頭鷹的故事。▲第二章是「我與喜鵲」,66歲的秋榮大在台北某公園與一隻喜鵲作朋友的經驗,相隔近一甲子,難道是度咕輪迴來了?▲第三章「童年往事」,請民國40~50年代出生的人注意了!收藏這本書比你收藏古董還值得,因為這不只是秋榮大的童年回憶,也是所有臺灣農村孩童的生命故事。「度咕」和「童年往事」兩個單元,將喚醒臺灣四十代、五十代人深情的童年回憶。秋榮大肯定是臺灣第一個將民國40~50年農村孩子的冒險、幽默生活,表現得最精彩的創作者。▲第四章「動物狂想曲」,八個連環漫畫故事,用不同的動物做為主角,用國際新聞改編情節。有人常說大人會扼殺兒童的想像力,結果秋榮大證明,六十歲後,腦子照樣可以作怪,創意無窮呢!這一本書的「度咕」、「喜鵲」、「動物狂想曲」適合讓年輕父母用來啟發自己的孩子:一隻小動物怎樣引發幼童的想像力?以及如何用創作,保存珍貴的想像力?秋榮大將在臺灣巡迴分享,動物在繪本中的趣味性,以及童年交往的動物,如何轉化成為創作。透過本書,相信可以讓更多動物,成為我們一生中的夢幻朋友! 本書特色民國40~50年代,很多家庭養不起寵物,但是滿街貓狗亂生。在台中埔里的鄉下,六歲的秋榮大卻擁有一隻貓頭鷹,原因是阿嬤聽信獵人的遊說,買貓頭鷹給小孩燉補很有效。不料,秋榮大三兄弟拒吃,阿嬤拔光貓頭鷹的毛,卻殺不成,補品只好變成寵物,找隻襪子給貓頭鷹穿上,秋榮大給他命名「度咕」!度咕與臺灣四十年代的鄉下野小孩,譜出溫馨、玄妙、好笑的故事。一甲子後,秋榮大在公園巧遇一隻喜鵲,連續數天,兩方玩在一起,彷彿度咕輪迴來找秋榮大。喜鵲走了,讓我們繼續走進時光隧道,在五十多年前,埔里鄉下,秋榮大與另兩位兄弟、兩隻狗、父母與阿嬤、鄰居與小販等,在埔里小鎮的生活記憶,濃厚的臺灣人情味。

優雅阿伯的街頭內心戲

退休的建築師化身優雅阿伯,隱密在城市裡,速寫你我的臉孔,編寫天馬行空的劇情。在他的筆下,街頭角落都有溫暖,無常人生幽默以對,或許,你曾與他擦肩而過,現在,他可能坐在你對面。沒有人說話的時候,他卻發現故事無所不在。就算是松鼠與小鳥,也能在他的本子裡,找到自己,而你呢?本書特色對於喜歡紀錄生活的人來說,秋榮大的速寫和文字都同樣有吸引力!秋榮大是〈熟年優雅學院〉挖掘的創作者,但是他的粉絲年齡層卻意外地廣大。秋榮大的速寫,著重線條表現,人物神韻親切寫實,文字自成一格,主編稱之「幽默老派」。他獨到的觀察力,會讓讀者發自內心微笑,並為渴望溫暖和人情味的人,開闢一大片綠洲。最早,讓秋榮大停下腳步,從辦公桌走向街頭的,其實是中年低潮。兩年內送走爸爸和哥哥之後,無心繼續闖蕩商場,逐漸淡出建築業務,每早出家門,不論是在公園、咖啡館、圖書館、候車亭、公車上,帶著兩枝筆和簿子,到處速寫,再配合天馬行空的情節編撰,形成風趣又療癒的作品。很多人讀後,發現我們住的城市,街頭巷尾都有溫暖,幽默喜劇無所不在。臺灣畫家、學者、速寫家一致推薦,七十篇療癒速寫文集。

五分之二就夠了,擦亮人生回憶與資產整理術(新裝版)

一、何謂「五分之二原則」 這是一本有別於一般講述「收納」的書!本書作者延金芝提到的「五分之二原則」,是一種簡易的減量目標,幫助你持續地去蕪存菁盡力讓身邊的物品減量到只剩目前的五分之二,讓你覺得更清爽、簡單,生活得更有目標。五分之二原則不單局限在實體空間的物品減量,更可以泛指人生階段的整頓,聚焦在有價值、有意義、有貢獻的生活項目。 她參酌馬斯洛的「五大需求理論」轉換成「4L的收納觀念」,Living、Law、Love、Leisure。從與個人息息相關的健康、飲食及生活的重點管理,到法律、財務與權益、有情感的照片、書信卡片整理,最後包含圖書、音樂、電影收納,全面性的囊括了各個面向。準備迎接人生下半場的你,需要利用本書列出屬於你自己的五分之二! 每個年齡層都需要朝向五分之二的目標邁進 40歲的你,五分之二對你的意義: 在這人生最穩定的黃金40歲階段,家庭與事業有成,該去思考現階段的重點是什麼?從4個L的優先順序檢視你的五分之二願景,在身體狀況良好階段,開始從容的為你的物品進行減量、增加必備物品,分門別類建檔以及陸續轉換成電子檔,要在此階段逐步進行。 50歲的你,五分之二對你的意義: 在這階段中,越來越多人面臨父母去世、子女獨立成家、離婚或是自願單身等重大的生活改變,對後半段人生會有更清楚的領悟。通常在Living(健康和生活)和Law(法律、財務與權益)的兩大範疇,能夠更務實,大量減少不必要的花俏物品,且有明確的風險應變方案。在Love(情感與人際關係)方面會更聚焦在重要的人物。 60歲的你,五分之二對你的意義: 大家紛紛進入退休生活,生活的重心轉移到興趣嗜好。比較適合的興趣嗜好是著重在有益身心的活動,盡量避免有儲存和收集的行為。因為Leisure(興趣嗜好)的物品收納,在這個階段來到重要的分水嶺,需要進行嚴厲的去蕪存菁,因為此後我們的精力慢慢走下坡,減量的壓力會隨著時間日益增加。 70歲的你,五分之二對你的意義: 希望這時候我們可以享受五分之二清爽簡潔的生活,吃得健康,住得舒服,不用擔心財務窘迫,沒有感情的遺憾,不必煩惱自己的收藏後繼無人。透過定期檢視遺囑,確保未來八、九十歲,隨時能完美地移交身後事,按照自己的心願掌握財產處理和最後的醫療方式。 二、如何擦亮人生回憶與資產整理術 ◎帶著珍貴回憶的收藏:個人獨特的收藏品、朋友贈送的有意義紀念品、具有回憶的書信卡片、代表著你人生過程的紙本相片等等,經過幾十年的累積與保存,若是沒有將它們好好的整理,這些對你有意義的物品,可能都永遠塵封在箱子中沒有展現的機會。書中,延金芝將這些有收藏價值的物品,分門別類教你如何進行有系統的整理。進入數位化的時代,照片需要以數位化備份照片;照片、書信卡片可透過相本及資料夾的擺放,將這些珍貴的回憶猶如策展般的一一展現,與好友、家庭成員分享,溫暖自己與朋友的心;收藏品的擺設加上文字記錄等等,藉此重新擦亮珍藏品的價值。 ◎積極面對人生下半場:辛苦了人生上半場後,總希望能夠更掌握接下來的下半場,並且活得更精采。延金芝教你針對人生重要事項,需要開始列重點清單,並開始著手進行,不致到老才慌亂。例如:作好財務規畫,妥善保管財務相關的文件:銀行帳戶、密碼、印鑑、月收支表等;緊急備用金至少準備3~6個月;勞保老年年金給付及勞工退休金,是否足夠你退休後生活;不忌諱的立遺囑,及預先選擇自己希望的臨終醫療方式,這些需要每3~5年重新檢視更新,讓家人尊重並依照你的決定進行,也幫助你更安心的面對未來生活。 ◎收納策略是「重點管理」:本書中,延金芝不斷提到「重點管理」,所謂「重點管理」就是:在重點的範圍內就好好處理,不是重點的就盡量清理。重點管理的面向包含了:1.健康和生活的重點管理,在健康重點管理中,提到身體的四大需要:飲食、清潔、睡眠和活動。2.「高價值和耐用的物品」重點管理,該收好各類保證書及家電的管理與掌握。3.最重要且是一般人常忽略的重點管理:「急難救助」。 三、中年人生應該建立的整理好習慣 ■ 這些東西在未來一年裡,你會用得上嗎?只需回答Yes或No,就能決定去留。 ■ 一年以上沒使用的東西就該丟掉。 ■ 設定收納區塊,每次只花0.5~1小時整理。不花太多的時間與精力,才不會造成身體與心理的負擔。 ■ 善用「標籤機」養成收納分類的好習慣。 ■ 空間收納原則:清理家具外的「違章」建築、儲櫃不擺放前後兩層、桌面上物品只能占40%。 ■ 對你較重要的且年代較久遠的物品需優先整理;不易保存的紙本相片及過時的影片檔案格式,有轉檔技術問題,需優先整理。 ■ 物品減量應朝向五分之二的目標邁進。 ■ 照片、圖書、音樂、電影收藏,以網路雲端進行備份及清冊管理。 ■ 提早思考身後最想留下的是什麼,為重要物品安排歸宿。 四、雲端備份與建立清冊Step by Step圖解 進入網路時代,傳統照片可以轉成電子檔備份在雲端,影片、圖書、音樂等收藏,亦可透過雲端系統建立館藏清冊。網頁操作圖解step by step,將你的珍貴收藏更有價值。

心的年齡,你決定就算數:面對變老的勇氣

二十歲以後的每一天都在變老,老其實一點也不特別,但大多數人似乎都不想變老、不願意認老。社會對於老人的刻版印象是:動作很慢、很難學習新東西、害怕改變、總是固執......,似乎大都是負面的聯想…… 想到老,你的心是否立刻產生一股抗拒? 然而,既然年齡增長是必然的,何不好好把握這一生只有一次的年紀,做好心理建設,進而擁有良好的生活品質。 本書從心理學的角度,帶你重新認識變老這件事,抽絲剝繭、循序漸進,從我們最容易察覺到的身體的老,深入心理的老,摒除內心各種對老的害怕與負面聯想,讓你搞清楚老到底是怎麼一回事。人變老,其實不是只有生理上的老,心也會老,但心理的年齡你其實可以自己決定,每個人都需要做此練習,而且越早開始越好! 期望透過閱讀這本書,能讓你釐清內心想法,積極面對年齡。究竟怎樣算老,請由你自己來定義! 本書重點 隨著平均餘命的延長,面臨超高齡化時代的來臨,即便六十歲也不能算是老,而是第三人生的開始!請及早檢視自己,只要準備充足,絕對越活越精采。 本書提出的精采觀點: ●我們該做的是保持一顆開放的心,接受自己有一天會變老的狀態,而不用無謂地抗拒變老這件事。 ●要到何時才「認老」,每個人都可以有自己的定義標準,自己說了就算! ●我們可以保有一顆年輕的心,但也接受自己其實一直在老的事情。用積極、健康的心態去面對自己的身心狀態,就能夠年輕到老,或應該說老得很年輕! ●適度地對於「變老」保有一些恐懼的感受會讓我們更愛惜自己的身心,對於人們來說是一種理想的狀態。 ●我們很容易只從自己的角度去思考老這件事情,不過這真的不是一個人的事情,特別是當我們的狀態到了一個程度時,勢必需要別人介入我們的生活,甚至跟我們一起決定生活中的大小事該怎麼打理。 ●不論在台灣或是國外我們都會發現,越樂天、惜福的長者,過得都比較開心。從這一刻開始練習心存善念、付出不計較回報、珍惜每一分別人對自己的好。因為很重要,所以請務必提醒自己,這世界上沒有所謂「應該」的。 ●珍惜當下其實是跟自己道別最根本的做法,若能夠認真地過日子,就不會有什麼遺憾,也不用擔心自己是否沒有留下足夠的東西給未來會思念你的人。 ●每個人都有自己老後生活的想像,期盼自己一直健康到老,不是一種出於無奈的選擇,而是深知當我們自己有這樣的期許時,才會督促自己好好過日子,所以,也算是一種夢想的實踐過程。

遇見未來的自己(文庫版):如何優雅地變老,7段遇見之旅,揭露中年應該知道的10件事情

《遇見未來的自己》彩色圖文版,推出一年以來,作家張芳玲全省受邀演講達三十場以上。今年特別設計「文庫版」,保留少許彩圖之外,全書以散文閱讀的方式編排,讓閱讀得以流暢進行,一氣呵成,讓給讀者有另一種飽滿的感受。 同樣在這一年的時間內,書中廣被台灣讀者愛戴的,終身不退休書店老闆—坂本健一先生,安詳地在家裡-空氣中充滿妻子味道的地方走了。被日本出版界譽為日本的德瑞莎—佐藤初女女士,以低調的方式,跟世界告別,等走後才見媒體報導出來。彷彿,津端修一、坂本健一、佐藤初女在天意的促成下,在人生的最後一年、兩年,等著遠從台灣而來的張芳玲,完成與台灣讀者相會、交流的使命完成。 「文庫版」特別刊登坂本健一生前,收到《遇見未來的自己》之後,給作者的一封信。以及作者與津端修一先生兩年半的通信中,她最喜愛的一封信。 本書寫作的立意,在於提出「年齡只是一個數字,並不能限制你做什麼。」人到中年,是成熟度最棒的時候,沒有藉口不去圓夢。怎樣設定人生下半場的目標、怎樣實踐,關鍵在你對未來的新視野。你所找到的新視野,將會改變現在的你,也會決定你熟年之後,會過怎樣的生活。這本書要提供的就是新視野。 這也是一本中年人交心作品,分享只有中年才會遇到的事情、只有中年才會體會的心情、只有中年才會有的歡笑與眼淚。作者透過與7位80到101歲前輩的會晤,讓我們看見未來的圖畫,可以像他們一樣充滿希望、勇氣和愛。同時,這也是向所有熱愛生命、仍舊做著他們喜愛的事情、活在不凡信心中的前輩們致敬的作品。 〈創作緣起〉 年紀是一份禮物,就跟生命本身是一份禮物一樣。一位48歲的總編輯踏上「遇見未來的自己」旅途,從台北到台東海岸、屏東三地門村落、霧台山上;再從台灣飛到名古屋、大阪、青森。「熟年優雅學院」總監張芳玲的創作出發點:「透過前輩,會晤自己—從前輩們的身上,我更清楚自己是誰、現在在哪裡、接著要往哪裡去?」 中年有的優勢是社經背景、工作經驗、人生歷練。但伴隨優勢的就是中年憂慮:四十後的人,生理上出現老花眼、白髮變多、臉部和身材,青春不再成為事實。五十之後,憂慮事業、子女的未來發展、父母照顧問題。鄰近六十的人,則是擔心疾病、金錢、孤單三大問題。 但是這不是全部,優勢與憂慮不等於中年人。中年可以期待的:成為靈性成熟的人,而不只是個成人;在企圖心和執行力之間,更能取得協調;明智地選擇朋友,也繼續交新朋友;在人生中繼站,勇敢地決定自己想要做的事情、要過的生活;大膽地為熟年做一個屬於自己的夢,因為那是一生最有可能實現的夢想。 〈中年人應該知道的十件事情- 萬字專文〉 1:終身保持夢想力 2:持續做自己喜歡的事情 3:真誠卻不依賴的人際關係 4:找到自己的手作本事 5:把絕處逢生的經驗當作生命鑽石 6:承認孤單積極化解不安 7:活在愛的關係中 8:情感表達要倍數成長 9:找到自己的終極造型 10:所有生活來自於廚房