-

排序

- 圖片

- 條列

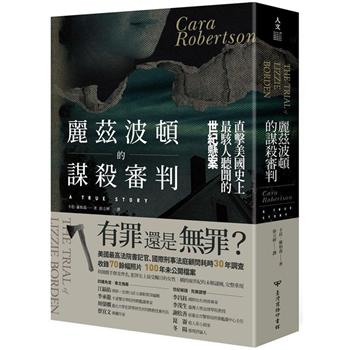

麗茲波頓的謀殺審判:直擊美國史上最駭人聽聞的世紀懸案

有罪? 還是 無罪? 她真的殺了父母嗎? 是完美謀殺?還是莫名指控? 是背負惡名的嫌疑犯?還是活出自我的大齡女? 與開膛手傑克齊名的驚世血案 故事多次改編為電影、影集、舞台劇 犯罪史上最受矚目的女性────麗茲.波頓────橫跨兩世紀的未解謎團 美國最高法院書記官、國際刑事法庭顧問耗時30年追蹤調查 首度收錄70餘幅照片 歷史信件剪報 至今尚未公開檔案 爬梳美國鍍金時代的社會焦慮 重現世紀歷史懸案的真實面貌 麗茲波頓拿斧頭 砍了媽媽四十下 發現自己鑄大錯 再砍爸爸四十一 ──知名童謠 1892年8月4日上午11點,美國麻塞諸塞州弗爾里維市第二街的波登家傳來一聲驚呼。鄰居好奇探問,只見波登家二小姐麗茲叫喊著:「喔,請過來一趟,有人殺了我父母。」這聲驚呼開啟了日後轟動全美、舉世矚目的世紀謀殺案:記者蜂擁而至,民眾擠爆法庭,只求一睹嫌犯面容,堪稱奇觀。目擊者麗茲嫌疑最重,但在歷經十個月的審判後,卻獲判無罪釋放。 這起驚悚的弒親謀殺堪稱完美犯罪。案件缺乏直接證據,所有對麗茲的指控都自相矛盾,不予成立。麗茲獲釋已超過一世紀,但懸案至今未破,圍繞在她身邊的謎團也晦暗未明。無論貧人或富人、支持婦女參政者或社會保守主義者、法律學者或門外漢,每個人都對她是否真是兇手有一番見解。她究竟是冷血的殺人犯,還是遭受不實指控的淑女?兇手到底是不是她? 此一懸案引起的研究風潮已超過百年,事件更衍生出相關歌謠、文學作品、好萊塢電影、舞台劇及影集,經由各種不同的形式被一再重現。這起謀殺事件在美國驚悚恐怖案件中已成為傳奇,但相關討論卻忽視它本身的歷史脈絡。 卡菈.羅柏森以法學者堅持不懈的研究、偵探觀察入微的眼光、加上小說家優雅明快的文筆,根據本案的法庭文件、當時的媒體報導、未經出版的地方紀錄、以及近年才被發現的麗茲本人信件,完整重現了這則離奇的罪案大審判。 麗茲為何燒掉她的洋裝?看到雙親頭骨居然當庭昏厥?消失的凶器斧頭手柄又到哪去了?諸多高潮迭起的情節及元素,就像一部迷人的推理小說,作者帶我們回到現場,重新呈上證據,讀者則扮演法官及陪審團的角色。 此外,透過描述這位遭控犯案的女子,我們也得以窺見19世紀末美國鍍金年代耀眼的外表下,蠢蠢欲動的階級紛爭、種族歧見及性別張力。當時的美國究竟「相不相信」一位受過良好教養的上流社會女子,會犯下弒親這等滔天罪案?這樣的「信念」,又如何影響了法庭內外的辯論?在眾聲喧譁的攻防戰中,這位「被觀看」的女性,有無替自己發聲的機會?比起犯罪本身,潛藏的這種時代偏見氛圍及社會角色箝制,或許更令人毛骨悚然。 麗茲到底是不是兇手?這次,由你來裁決。 讀者收獲 1.本書讀者群:推理懸疑小說喜好者,歷史書閱讀者,女性及性別議題關注者。 2.了解極具爭議的世紀歷史懸案發生過程。 3.從刑法及鑑識角度重探19世紀末美國犯罪史。 4.從性別角度反思歷史女性的社會脈絡及道德想像,呼應當代議題。 本書特色 ◎作者為牛津及史丹佛大學雙博士,美國最高法院書記官,海牙國際刑事法庭顧問,資歷豐富。 ◎耗時30年研究集結,最嚴謹真實的世紀懸案大審判完整記錄。 ◎首度收錄70餘幅珍貴案發照片及歷史檔案文件。 ◎爬梳階級、族群及性別脈絡,對19世紀末美國社會的一次「深描」。