-

排序

- 圖片

- 條列

誤判:法國冤案事件簿

誤判的數量遠比我們所以為的還要多。「成功」的誤判就如同「完美犯罪」(crime parfait)一般,是肉眼看不見的。無辜者疾聲喊冤,卻無人相信。要讓大眾看見誤判,需要可遇不可求的機緣。我們無法使錯誤消失,但卻有可能減少錯誤,或是當錯誤發生時,立即加以修正。我們完全不需要為此進行一場司法革命,因為現在就有救濟管道:從初步調查到上訴最高法院,甚至是再審聲請,每個階段都必須依循法律。唯一需要革新的是人心。喬瑟夫.雷敘爾克某日因陪偶遇的兒時玩伴前往巴黎法院。雖然雷敘爾克在此之前從未離開過巴黎,當時剛好正在法院的證人,卻主動指認他,最終他與庫里歐及另一名男子,一同被判處死刑。庫里歐寫信給當時的督政府:「難道只因為雷敘爾克長得像某個罪犯,就應當被送上斷頭台嗎?」──里昂郵車案(L,affaire du courrier de Lyon)即使侯莎莉.德瓦茲終於擺脫錯誤的指控,在司法眼裡,她仍是有罪的,只因為她有能力犯下該罪行!在監獄中,她失去了一個孩子,她也失去了對她作出不利證詞的丈夫。被釋放後,她失去了理智。──侯莎莉.德瓦茲案(Rosalie Doise)辯護人:針對瑪莉生母棺木所採集到的糊狀殘餘物,3次的檢驗得出3種不同的結果:16毫克、22毫克,以及48毫克。然而我們在最終的鑑定報告裡讀到什麼數據?90毫克!鑑定專家:我們取的是平均。辯護人:這是加總吧!──瑪莉.貝納爾案(L,affaire Marie Besnard)

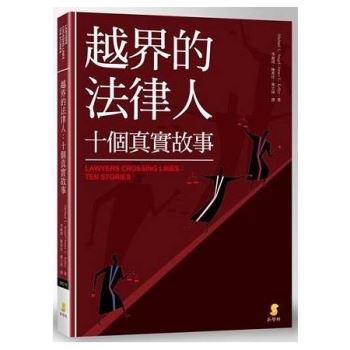

越界的法律人:十個真實故事

本書特色 本書詳述了十個在美國發生的真實案例:有為了一己之私而隱匿對被告有利證據的檢察官,有做出種種荒腔走板的行為而被免職的失控法官,甚至還有先後與六個當事人發生性關係的情聖律師等等,生動描繪出法律人如何可能在不自覺間,跨越了法律倫理規範的界限。每則案例最後提出的評論與問題,更點出相關爭議,可以激發法律人更進一步討論適當的倫理規範應如何制定及執行。而在司法改革如火如荼進行中的現今社會,非法律人更可以透過閱讀這本非虛構的法律「小說」,一窺法律人職業上的道德風險,而可以共同監督並守護法律人不應跨越的那條線。

法律專業人士倫理

本書特色 本書的出版,將深化目前關於法律倫理的討論。本書分析了這個主題,並將之類型化。本書的分析運用了具體的法律脈絡與哲學家的論述方式,說明了部分重要的議題。它呈現出這這個主題並非純粹是理論性質。它影響了人民的法律權利,就如同在數量龐大的訴訟個案裡所喚起的權利。類型化的議題、援引法條、案例與重要的文章,這些都讓本書成為有價值的研究工具。 哪些人適合閱讀本書呢?對司法官與律師而言,這是本非常有用的書。尤其對於律師專業團體來說,更提供了指導方針。對法律學者而言,本書提供了重要的研究資料。我個人認為本書應該列在法學院學生的必讀書目。它對新入行的律師來說也是非常有用的參考書。簡而言之,在本書所屬的專業領域裡,它是很有用的研究工具,甚至也能當作訴訟中的佐證資料。我相信社會大眾對這本書也會感到興趣。