-

排序

- 圖片

- 條列

跳進海的記憶裡:114年後山文學獎得獎作品專輯

後⼭文學獎⾃今(114)年2⽉起開始徵件,徵選短篇小說、散文、新詩、兒童文學-床邊故事,從不同⾓度的後⼭觀察,共同建構出屬於花東的文學視野,共徵得364篇作品。歷經複審、決審等評審過程與討論,共評選出23位得獎者。此為114年後⼭文學獎得獎作品專輯。

山海紀:國立臺東生活美學館年報113年報

國立臺東生活美學館作為文化部所屬花東地區的深耕據點,向來以建立平臺整合文化資源、推動區域文化平權為目標,並致力於發揚地方特色,建立由下而上的文化風貌。113年報,呈現年度工作成果,同時展望來年規劃,持續秉持著文化部的施政主軸審慎而穩健的前行。期待未來能發揚更多屬於花東的美好。

小米與藜:一一三年後山文學獎得獎專輯

後⼭文學獎⾃今(113)年6⽉起開始徵件,徵選短篇⼩說、散文、新詩,從不同⾓度的後⼭觀察,共同建構出屬於花東的文學視野,共徵得將近261篇作品。歷經複審、決審等評審過程與討論,共評選出30位得獎者。此為113年後⼭文學獎得獎作品專輯。

山海紀:國立臺東生活美學館年報111年報

國立臺東生活美學館111年報,呈現年度工作成果,同時展望來年規劃。111年的我們,持續秉持著文化部「壯大台灣內容,建立文化自信」的核施政主軸,實踐於內容產業面、組織法規面、平權多元面、資產場館面、國際交流面等面向,審慎而穩健的前行。期待未來能發揚更多屬於花東的美好。

後山之境:111年後山文學獎得獎作品專輯

後山文學獎自今(111)年4月起開始徵件,徵選短篇小說、散文、新詩及小品文,今年度首次開放全國徵件,從不同角度的後山觀察,共同建構出屬於花東的文學視野,共徵得將近500篇作品。歷經複審、決審等評審過程與討論,共評選出60位得獎者。此為111年後山文學獎得獎作品專輯。

山海紀:國立臺東生活美學館年報-110年

國立臺東生活美學館110年報,呈現年度工作成果,同時展望來年規劃。110年的我們,持續秉持著文化部的施政主軸審慎而穩健的前行。期待未來能發揚更多屬於花東的美好。

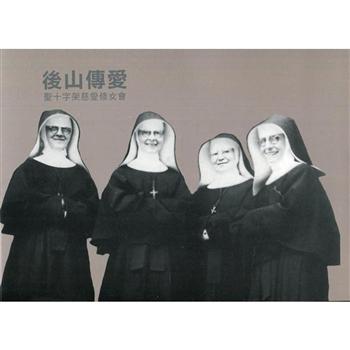

後山傳愛:聖十字架慈愛修女會

聖十字架慈愛修女會,是深耕並奉獻臺東六十餘年的瑞士修女會,1856年創立,1927-1952年間,曾與白冷會合作,在中國東北傳教。修女會於1844年,為瑞士戴道濟神父所創。1955年,修女會應白冷會之邀,來臺灣臺東縣協助傳教。第一批前來臺東的的四位修女:費玉範、徐芝柏、孟淑貞和孟蘊範,之前都曾在中國東北傳教,對我國語言和國人習性自有基礎的了解。遠渡重洋、翻山越嶺來到臺東之後,自此開啟了修女會與臺東縣超過一甲子的情緣。這本專輯即是收錄修女會在臺東長年耕耘奉獻的點滴記事。一幀幀的畫面,一篇篇的敘述,見證從無到有,從荒蕪到豐碩的歷程,無一不是這些修女會成員散盡青春歲月,克服無數艱難,奉獻無比愛心所成就的。

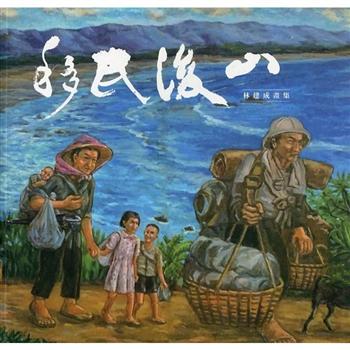

移民後山:林建成畫集

「移民後山」以一個日治時期移民臺東的家族為主軸,敍述三代人從東部海岸、東部縱谷至臺東市區,在荒山、海濱環境中奮鬥求生存的故事,是近代後山移民開墾的一個小縮影。「移民後山」畫集採取圖文創作方式,紀錄大時代下的小人物,如何在後山土地上拚搏,與先來後到不同族群互動乃至和睦相處,為後山開發經驗中,留住樸實美好的生活形象與美感經驗,也是民眾記憶中最真實而珍貴的記憶。

山海紀:國立臺東生活美學館壹零捌年報

國立臺東生活美學館108年報,呈現年度工作成果,同時展望來年規劃。在全球化浪潮席捲的如今,在地化成為當世顯學,花東多元質樸的生活美學特色正是我們最寶貴的資產。我們深自勉勵,要擔任花東藝文的地主隊,將世界的美好帶入花東,更要將花東的美好帶向世界。

山海紀-國立臺東生活美學館105年報

國立臺東生活美學館105年報,呈現年度工作成果,同時展望來年規劃。在全球化浪潮席捲的如今,在地化成為當世顯學,花東多元質樸的生活美學特色正是我們最寶貴的資產。我們深自勉勵,要擔任花東藝文的地主隊,將世界的美好帶入花東,更要將花東的美好帶向世界。

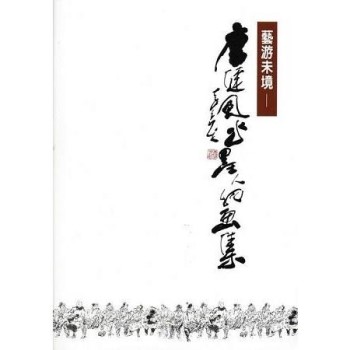

藝游未境—唐健風水墨人物畫集

唐健風老師最廣為人知的便是他的水墨人物畫,流暢的線條勾勒與淡彩敷塗,有如行雲流水般,人物姿態栩栩如生。畫冊收錄作品中一幅【飛魚來臨時】,描繪蘭嶼達悟族飛魚祭船艦下水前的勇士之舞儀式:畫面下方勇士們成群踏浪起舞,神情肅穆,膚色黝黑健美中略有差異,使畫面的下盤有了穩定雄壯的基底;中間蒼藍色浪花迎面而來,水色飛濺中躍出一條靈動飛魚,在畫面上方的留白中彷彿自由翱翔,又彷彿神靈般注視著下方的祭典。畫面恰如一首精彩的蘭嶼風物詩,恍有浪濤聲、舞樂聲從中奔流而出,讓人彷彿置身畫中的飛魚祭場景,印象至為深刻。

新港瑰寶 王河盛的文史歲月

本書是王河盛先生十幾年來有關台東新港的著作,包括在《台東文獻.》、《eye「愛」成功》社區報發表的文章、各種研習會的講稿,以及《成功鎮志》的部份文稿,編者趙川明依其內容,整理成「新港歷史」、「新港采風」、「新港軼聞」三個單元,敘說先民在新港地區這塊土地上許多動人的墾荒故事。希望本書的出版,不僅是對王秘書從事文史工作的肯定,讓更多人了解新港地方事,更能鼓勵更多人,用心、用筆書寫台東故鄉事。

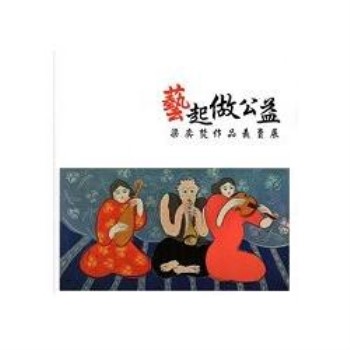

藝起做公益:梁奕焚作品義賣展

享譽國際的藝術大師梁奕焚,定居臺東都蘭已近十年,他悠游於臺東的大山大海、溫暖人情,建構出一方自在的藝術天地,可謂臺東的「活寶藏」。他希望以藝術力量回饋樂土臺東,特策劃本次《藝起做公益-梁奕焚作品義賣展》,將所有展品捐作公益義賣,義賣所得將捐助財團法人罕見疾病基金會。本次展出義賣品包括最著名的《黑美人系列》,以黑白簡筆勾勒女性姿態,呈現恬靜柔美、飽含原始張力的畫面,是他融合東方與西方、現代與原始藝術的經典作品;為了鼓勵民眾踴躍參與公益義賣,也特別創作一系列小尺寸的水墨小品,題材有生活之趣、即景隨筆、人生感悟等,落筆瀟灑且充滿親和力,展現獨到的「梁式美學」,是另一種宜賞宜玩的親民藝術。盼望以滿懷赤誠之真,結合藝術創作之美,廣邀社會各界參與,一同成就關懷弱勢的至善之舉。

歐買尬-程代勒書法創作個展

程代勒是當代書畫及篆刻名家,除在國立臺灣師範大學美術系任教之外,更持續於創作中尋求藝術新境界。以書法觀照現實生活,用藝術探究所立足的這塊土地,讓書寫的主題不再限於名家詩詞、或常見的舊篇陳句;而是以當代社會現象為書寫主題,如「滑世代」、「網路」,甚至是批判時事的「漂流木」、「氣爆」、「太陽花」等,嶄新的作法打破了傳統書畫的框架,更展現出藝術家的宏觀意圖--讓傳統書畫與現代社會對話、追求書畫藝術的突破性與當代性,甚至再進一步,試圖建立全新的書畫藝術形式,為當代水墨創作開創新局。

初熟的果子:後山文學獎得獎作品專輯.2014

本書集結「2014後山文學獎」徵文比賽得獎作品,對象限定為設籍、就業、就學花東兩縣之社會人士及大專院校、高中職及國中學生。徵文分散文及新詩兩類,以花東書寫為主題範圍,題目自訂。參選作品每人各類以一篇為限,散文2000字以內,新詩20行以內?

彩‧墨‧緣 沈禎畫展

有別於西洋繪畫的寫實傳統,中國傳統水墨自來即以「寫意」見長,沈禎老師在水墨人物畫領域的長期探索,造就了「既寫實又寫意」的新式水墨人物畫。在繪畫題材上,不再限於古典人物、神佛、仕女;而是屬於台灣、我們日常生活可見的人文景物:親情、原住民祭儀、台灣傳統宗教信仰等,都是嶄新的嘗試,那些描繪市井人物、生活百態的畫作,不僅栩栩如生,更充滿了豐沛、濃郁的情感,令人眼睛為之一亮。

美學是什麼?美在眾聲喧嘩-美學是什麼成果專輯

收錄101年「美學是什麼」活動成果:花東地區美學是什麼徵件比賽優選作品、全國藝文人士邀請作品、網路優選作品及活動花絮。當美學飛入尋常百姓家,長期默默埋首深耕泥土上的文化、藝術、美學的種子,終於有了如雷的回響。一如我們一路走來的方向與腳印:泥土化(生命美學)=觀念美學→生活美學→行動美學。