-

排序

- 圖片

- 條列

島嶼有光 澎湖、金門、馬祖供電物語

全書話分三路探索金門、澎湖及馬祖自力發電的歷程、台電陸續接手島上電業穩供之情狀,更接軌世界能源發展,供電型態的未來面貌提前在島上揭開序幕。

牽電點燈-逐布踏實的配電大業(臺灣電力文化資產叢書09)

配電系統在時代演進中肩負輸送電力的重責大任,本書係描述以守護穩定供電為使命的台電員工讓電力生活不斷升級的故事。

牽電點燈-集光發熱的用電服務(臺灣電力文化資產叢書10)

不同於台電的其他單位,業務處所建構的價值,正如電力一般,無色無形,卻讓民眾相當有感的-「服務」。「我國電費相當親民」,但深入其中,發現維持親民的電費,可說是台電70多年來努力的目標。 對民眾來說,電帶來便利生活;但對業務處來說,如何紀實用戶的用電量、怎麼收費、追查違規用電、穩定電費價格,乃至更無形的台電社會回饋等,都是他們每天的日常。這本書的基礎,來自於台電服務精神-「用心每一度,感動每 一戶」。

穿越文檔記憶 台電文書檔案業務演進回顧(台灣電力文化資產叢書08)

完善的文檔管理機制不僅僅是保存、維護台電發展的重要文書,更得以彰顯台電文檔組織發展史之軌跡。本書以台電文樞與檔案管理制度演變為主軸,加以深入淺出的故事性闡述,析論台電文檔制度之源起,及歷年來於文檔業務與管理制度上之求新求變,探究「文書」與「檔案」核心制度,藉以延伸瞭解台電半世紀以來的文檔業務發展及價值。

後山電火:東部水力發電

東部發電廠的主力不在台東,卻在花蓮,曙光之地的花蓮。第一章〈春之能高〉,以清水第一發電所為代表。第二章〈花蓮港〉,由於花蓮港的完成,使得電廠擴大產能,提供民生用電轉變成供給工業用電,以初音發電所為始,至立霧發電所為止。第三章〈仍舊遙遠的東部〉,戰後各發電廠的復建艱辛,取銅門發電所、溪口發電所作為例證。第四章〈從瀧見至龍澗〉,主要是龍澗電廠與龍溪壩的興建,亦提及榕樹電廠。第五章〈青天直上,奇萊路〉,介紹奇萊引水計畫、龍澗二號機、清流電廠、水簾電廠、龍溪電廠。第六章〈碧海心〉,則為最後完成的碧海電廠。偏處一隅的東部水力發電廠,歷經日治時期至戰後復建,也許很多人還是對它陌生。今年,適逢清水電廠(1939-2019)80週年與龍澗電廠(1959-2019)60週年,從初生,至一甲子,再至耄耋之年,這些老機組依然強健,奮力運轉,繼續朝百歲前進。青山猶在,水脈不息,謹以此書獻給守壩人、電力人。

川流韶光 台灣電力文化資產叢書05-06(兩本一套不分售)

「川流韶光 台灣電力文化資產叢書05-06(兩本一套不分售)」為台電公司第二套叢書,以兩本專書形式呈現,分別講述「文明初來電:新店溪水力發電百年記」、「後山電火:東部水力發電」各場域歷史人文、技術工事與經濟發展等故事,以下為專書內容簡介:台灣電力文化資產叢書05 文明初來電:新店溪水力發電百年記作者:王舜薇、張瓊方、陳歆怡叢書編號:05歡迎搭乘新店客運849公車前往烏來,循著沿途站牌,自下游到上游遊開啟新店溪流域文史與地景之旅。120 年前,日本土倉家族,開啟人們築電之夢,後續在總督府的監管推動下,利用地形落差及豐沛的水源,積極展開一系列新店溪水力發電廠興建工程。1905 年,臺灣第一座電廠—龜山水力發電所啟用,點亮臺北城,進入嶄新的歷史。時至今日,新店溪流域水力發電廠也搭上文化資產保存的趨勢,喚醒公司同仁及地方文史工作者,積極投入電廠文化傳承與保存的任務,期望藉由這本書能帶給讀者除了電廠的硬體記憶外,能啟發更深層的人文感動。台灣電力文化資產叢書06 後山電火:東部水力發電作者:李瑞宗叢書編號:06 臺灣東部溪流河床高低落差大、河短且水流湍急,有利於發展水力發電,日治時期就因製鋁工業需求而開發水力發電工程。戰後東臺灣電力發展幾經業務擴增與組織改組,現由東部發電廠進行東部電力系統之運轉維護,是全臺流域及轄區最廣之水力電廠,各個水力機組分布於和平溪、立霧溪、木瓜溪(含支流清水溪)、壽豐溪,各有其獨特的歷史故事──從1939年完成第一部清水機組至今,80年來撐起東部水力發電的一片天。

傳說:竹門祕境 微光往事(台灣電力文化資產叢書03)

描述國定古蹟「竹仔門電廠」的緣起沿革、重要事件、重要人物故事以及與當地居民生活、產業發展之關聯性等歷史資料。藉由文化景觀與工業遺址之詮釋,進行深度發掘,描繪美濃客家文化風情,水文化資產發展,強化古蹟精神,保存電業之歷史脈絡。

濁水溪:引水成電 川流不息(台灣電力文化資產叢書01)

追溯濁水溪流域百年水力發電開發史,這本書有工程、故事、口述與社區記憶,待過水力電廠的台電員工,不乏逐漸愛上這份山居歲月,將工作、生活合一的故事。

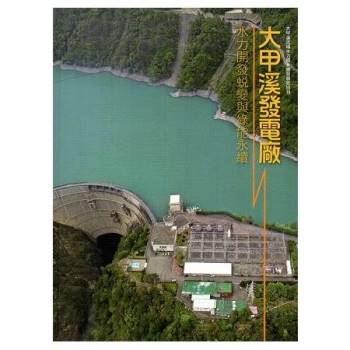

大甲溪發電廠水力開發蛻變與綠能永續(軟精裝)

大甲溪流域蘊藏豐富的水資源,它不僅涵養了茂盛的森林,原住民族千百年來縱橫山林孕育出多元精彩的狩獵、採集部落文化;漢人先民利用大甲溪水力開鑿葫蘆墩圳、八寶圳,展開中部地區農田水利灌溉的源頭,開啟大臺中發展序幕。