-

排序

- 圖片

- 條列

溥心畬:長流美術館50週年紀念選

2024年適逢長流美術館五十週年慶,館長黃承志先生為增進館務的公益性與公共性,並在藝術學領域有更深層的發展,特邀請美術學者在長流機構營運歷程中發表有關學理與創作美學的深切理解,透過諸位名家的研究整理來梳理傳承與文化中的關係,其中有盡情入理的分析、賞析美學特質與社會發展的文化價值。黃承志先生重視名家作品深層的研究分析,並以之為承先啟後的教育能量,他以張大千、傅狷夫、黃君璧、溥心畬、吳昌碩、齊白石、傅抱石、林風眠等名家的名畫為經,再延伸為台灣前輩畫家林玉山、陳進、黃鷗波等人的畫作為緯,經緯交錯並成系統;另一方面發掘新起如閻振瀛、胡宏述、秦立生、秦松等名家的作品,亦匯集諸學者的研究整理,成就新世紀、新時代的文化產業發展。 長流美術館以服務社會、發展社會為動機,將撰寫文獻的成果集結成書冊,以期達到藝術認識、美學教育、以及推廣全民品評藝術層次的功用。透過閱讀書畫領域的學者書寫的研究成果,不難了解在館方在整體規劃中的企圖,期望從在地文化中的「地方靈性」發展成為「歷史與社會的價值」,並經由一連串開發、蒐集與展示的過程,得到時代的精神與環境的真實,繼而連結到歷史與社會的藝術美學的發展。 本書特色 「長流美術館50週年紀念選」系列叢書為長流美術館邀請書畫領域的學者書寫的研究成果,集結成四冊,網羅吳昌碩、齊白石、傅抱石、黃賓虹、徐悲鴻、黃君璧、張大千、溥心畬等中國名畫家的作品,期望透過名家畫作發掘歷史與社會的價值,進而連結到時代精神與藝術美學的發展。

臺灣美術2.0:寫作攻略

孫淳美教授為陳澄波文化基金會發起的「名單之後」寫作計畫著文〈「地方色彩」作為一種異國情調:藤島武二眼中的台灣〉,她選擇寫作較重要、直接影響臺灣藝術家卻未獲得太多關注的日本評審,並將此文作為之後授課的講義教材,由學生在每門課中自由選擇兩位臺府展藝術家來進行寫作。 本書主要由「畫家故事」和「作品詮釋」兩大單元組成,「畫家故事」單元以臺籍前輩畫家為主題,作者們透過實地考察和訪談來研究這些畫家的作品,如〈溫暖的南方風景:張萬傳筆下的廈門〉是吳月華拜訪張萬傳原作的收藏家呂學偉先生後撰寫而成;「作品詮釋」單元收錄「名單之後」線上資料庫的擴充內容,由同學們為台府展圖錄作品撰寫和投稿的詮釋短文,書寫對象以府展第三回西洋畫部已上線的入選作品為主,每篇文長500字以內,文後另附參考資料相佐。商品特色本書為孫淳美教授在臺灣藝術史課程中指導學生寫作之選集,搭配作品圖版一一介紹曾活躍於臺府展的藝術家及其作品。

品味革命:跨世紀的藝術省思

《品味革命:跨世紀的藝術省思》共分為上、中、下及後篇。「上篇:人物篇」集結作者對單一藝術家之評析與當代藝文觀點;「中篇:審美篇」則開展評論影響現當代藝術之藝術運動、思潮、市場動態等變化;「下篇:典藏篇」承襲著中篇內容,作者持續對藝術收藏及博物館提出觀察;「後篇:現象篇」則綜合上、中、下篇的文章,作者依個人對於海內外藝術動態的多年深入觀察,提出對藝術、哲學、博物館、台灣政治文化之現象評論與建議。另於書末附錄作者為專題撰文的年表以供讀者參閱。本書從全球化的藝術對話到現代博物館的變革,展現藝術如何脫離傳統框架,成為解構社會與文化的媒介。作者透過分析沙曼.魯希迪、艾娃.拉傑布爾沙等藝術家的作品與思想,揭示後殖民後現代的藝術特質、藝術與新聞學的交融,以及藝術史在新世紀中的重新定位。作者期望透過本書帶領讀者深入探索藝術和文化的多元風貌,藝術不僅僅是審美的產物,而是探討人類身份、性別與社會結構的深度跨領域對話。本書特色本書集結藝評家曾長生對眾位藝術家的評析與當代藝文觀點,他評論影響現當代藝術之藝術運動、思潮、市場動態等審美的變化,持續觀察藝術收藏及博物館的典藏,並依據個人多年來對海內、外藝術動態的深入觀察,提出對藝術、哲學、博物館、台灣政治文化之現象評論與建議。

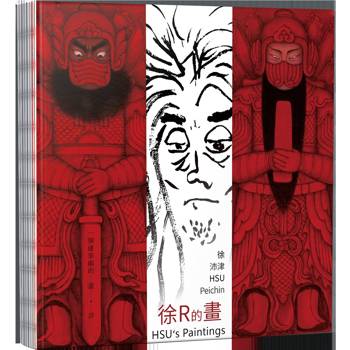

徐R的畫

本書作者徐沛津的思維比較跳 tone,除了畫,會另以「詩」、「詞」入畫。而說明的「文字」亦試圖以「圖像」方式呈現,再配合畫的意涵讓文字與畫之間相互「對話」,進而再創作出另一幅「畫」! 受建築影響,徐沛津喜歡用細節(柱、牆、空間……)來建構建築故事,他的畫亦是以隱藏的圖像細節去探索和敘說不同的人生故事,這些故事五花八門,從「我在廁所」到「走進孤獨」的內心世界,從「酒醉的林森北路」到「阿兄喔」的台灣啟事,從「項羽自刎的烏江當下」到「蘇東坡的肉」的兩岸情結,從「末代龍王」到「門神2020」的時代觀察,這些都是他入畫的題材,也記錄著他對這個時代的圖像感知記錄。 本書特色 建築師徐沛津在本書以豐富多彩的圖版搭配文字,呈現獨特的對話,進而再創作出另一幅「畫」!

學徒的眼睛

倪又安身兼藝術家、策展人、研究者等多重角色,本書為作者這七、八年來研究與書寫勞動的部分整理,書中收錄的文章主要來自三個大面向:一是策畫展覽的手記,二是因各種機緣或邀稿所寫的藝術評論,另外則是關於民間藝術研究與田野考察的專文。然而無論哪一種類型的文章,也不論敘述的主題與脈絡有何差異,作者都強調自己是用一雙學徒的眼睛去看,並以身為藝術學徒的心態,將所思所感點點滴滴記錄下來,他的觀看與解讀方式帶有創作者鮮明的價值判斷,讀來暢快、直截了當並富有充沛的感染力。 本書特色 本書作者倪又安身兼藝術家、策展人、研究者等多重角色,他撰寫的文章涵蓋策畫展覽的手記、藝術評論、關於民間藝術研究與田野考察的專文,透過此書可充分感受作者的獨特觀點和豐沛能量。

美術贊助者與台灣美術

在西洋藝術史中,贊助家(Patron)的出現在中世紀,當時西方教會開始委託藝術家設計與興建教堂。此後,贊助家從教會延伸到地方商業家族和王公貴族,他們的角色從單純委託藝術家創作、收藏藝術品到進一步成立學院培育藝術家等。從西方對美術贊助者的演變反觀臺灣藝術史,自清代漢人興建寺廟與宅邸便開始出現藝術贊助家,到日治時期,藝術家接受美術教育並積極參與展覽得到嶄露頭角的機會,在他們背後站立著懷抱理想職志的藝術贊助家,例如黃土水背後有林熊徵與許丙,郭雪湖、李石樵與顏水龍背後有林獻堂,還有許多藝術家背後有楊肇嘉等人。二戰後,隨著現代化政策帶動工業與商業的繁榮,贊助者與收藏家則日益熱絡與型態多樣。這些台灣美術的贊助者不僅在金錢上協助藝術家,更對於藝術家展覽策畫宣傳、生活照顧等各方面提供無私的付出,讓藝術家能夠安心地持續創作。 對於這些美術贊助者,西方很早就有相關研究,反觀台灣則尚未有許多文章探討。本書集結作者自2011年開始陸續於國內各美術專業期刊發表的共11篇專文,按照時代分類為日治時期與二次戰後美術贊助者與台灣美術的紀錄,從日治時期重要的贊助者林獻堂、楊肇嘉、張星建、王井泉一直延伸到二次戰後的中央書局、許鴻源、呂雲麟、鄭順娘等人,從贊助人角度觀看台灣美術史,作者期以多元化視角探討台灣美術史的發展,並提供另一個研究途徑,可望補足美術贊助者在台灣美術史中所缺的珍貴記錄,讓讀者深入了解台灣美術的發展歷程以及贊助者在其中的影響。 本書特色 本書收錄的文章是作者多年的研究成果,可望補足美術贊助者在台灣美術史中所缺的珍貴記錄,讓讀者深入了解台灣美術的發展歷程以及贊助者在其中的影響。

我知道什麼呢:薄茵萍1991-2022

薄茵萍自稱有一雙工匠的手,在不同媒材與表現形式之間,承續著現代主義精神,「人」是她始終關切的永恆主題。她早期以超現實主義手法創作油畫,企圖展現一種哲學思辯的衝擊力量;移居紐約後,她在1980年代初期以《默》系列表達生存掙扎之精神壓抑與對人性的反省批判;1980年代末至1990年代的作品反映現代人的焦慮與不安,旁觀的第三隻眼是人與時代的良知。其作品重要的母題——玫瑰與脊椎——象徵愛與擔當,是身為母親與女性的藝術家在人生幽微刻苦處依然對人性懷抱著信心與頌讚,亦是她的人生希望與功課。 以刀代筆的「大音希聲」系列版畫則是探索人的問題,構圖以電影變焦、特寫的運鏡方式,同時呈現畫面中動與靜、寫實與抽象的意象。1990年代的創作結合木刻、繪畫和雕塑形式,於木板上以刀痕刻出圖像再層層敷上油彩;2002年的〈出土〉以報紙拼貼並組構畫面,模仿古書的斷簡殘篇,試圖以冷靜而深沉的態度刻畫社會種種不合理的現象,其作品中非凡的視野充滿了藝術家的內省和思辨能力,如今她仍戮力參與社群的紮根行動,充分展現出自省的藝術信念與關懷社會的入世精神。 本書囊括薄茵萍自國立臺灣藝術專科學校(現國立臺灣藝術大學)畢業展至今的創作,回望將近五十年的畫業人生,她在藝術上學習、探索的過程,以及對藝術、世界和自己的體察,都是穩紮穩打、用心摸索後的成果,也提供讀者一同審視她一路走來探問自我、追尋藝術本質的路徑。 本書特色 本書囊括藝術家薄茵萍自國立臺灣藝術專科學校(現國立臺灣藝術大學)畢業展至今的創作,集結抒情的文字記述和豐富的彩色圖版,回望個人將近五十年的畫業人生。

曙光的輪廓:20世紀初臺灣雕塑的發展

國立台灣美術館於2023年舉行「臺灣近現代雕塑的黎明」學術研討會,與會的國內外學者們以此學術研討會為基礎進行書寫,以專文呈現近期對於20世紀初期臺灣雕塑藝術之學術研究觀點,從不同的面向研析該時期臺灣雕塑風格與觀念之演變、藝術家的文化背景與成長歷程、跨文化的交流、蒐藏贊助的影響,以及保存修復的挑戰等,讓人們了解該時期更全面的藝術風貌。 本專書共集結十篇論文,並收錄一篇白適銘教授於2018年發表於《共再生的記憶─重建臺灣藝術史學術研討會論文集》的〈介面.空間.場域─臺灣近代雕塑及其研究課題之回顧〉文章,探討20世紀初期臺灣雕塑藝術的發展。 本書特色 本書集結十篇論文,從不同面向深入研析20世紀初期臺灣雕塑藝術的重要議題,除了將四位日本學者的文章翻譯成中文外,亦附有日文原文稿供讀者一併參照,並邀請中央研究院歷史語言研究所博士後研究員的東亞雕塑史學者鈴木惠可女士審訂本書中文翻譯。

洪耀彈線

從藝術史的脈絡來看,中國的傳統藝術雖然有著明顯的抽象部分,但遠沒有走到純抽象的地步,更多是處於似與不似之間,而中國抽象藝術的出現與發展主要受到西方的啟發。藝術家洪耀的成功之處在於他在吸收了西方極簡主義、幾何抽象、構成主義和荷蘭畫派的啟示後,並沒有簡單地模仿西方,而是從木工之祖魯班的彈線方式中發展出自己獨特的藝術觀念與表現方式。從洪耀十多年來創作的眾多油畫作品觀之,我感到他其實是在兩個不同方向上進行創作,其一他是沿著荷蘭藝術家蒙德里安創立的幾何抽象(也被稱為冷抽象)的傳統前進,但又與蒙德里安慣用單純的直線、矩形、方塊和紅黃藍白等純色塊來呈現藝術不同,洪耀利用單純的彈線手段,將畫面推進到一種十分純粹的狀態,他不僅讓畫面上的彈線時而發濺成珠,時而粗細不一,時而線斷意聯,時而剛柔相濟,而且還將個人對於傳統書法、印章、建築的憧憬和感受巧妙地上升為獨特的抽象語言,讓人從中觸發許多審美的聯想。 本書匯輯多位學者發表論述洪耀及其創作的專文,專家陣容廣納當代藝術評論家、藝術史學者、美術館長,諸如教授蕭瓊瑞、廖新田、陶文岳、楚戈、李龍泉、王哲雄、彭雄澤、大澤人、陳孝信、寒凝、彭德、魯虹、孫振華、吳洪亮、賈方舟、冀少峰、徐曉庚、王林、陳默、呂墩墩、靳衛紅、日爾曼.侯思、瑪莉.安娜.雷斯庫赫等人,都在其列。書中亦收錄洪耀自述文章共31篇,並精選洪耀在2013年之後的重要代表作和附錄生平年表,透過各家多元觀點的全面論述呈顯洪耀藝術的高度成就。 本書特色 本書集結有關藝術家洪耀的評論專文及其藝術代表作品,對洪耀其人、其藝趣皆有深入的論述,綜合各家觀點來展現洪耀在藝術方面的成就。

吳昌碩、齊白石、傅抱石:長流美術館50週年紀念選

2024年適逢長流美術館五十週年慶,館長黃承志先生為增進館務的公益性與公共性,並在藝術學領域有更深層的發展,特邀請美術學者在長流機構營運歷程中發表有關學理與創作美學的深切理解,透過諸位名家的研究整理來梳理傳承與文化中的關係,其中有盡情入理的分析、賞析美學特質與社會發展的文化價值。黃承志先生重視名家作品深層的研究分析,並以之為承先啟後的教育能量,他以張大千、傅狷夫、黃君璧、溥心畬、吳昌碩、齊白石、傅抱石、林風眠等名家的名畫為經,再延伸為台灣前輩畫家林玉山、陳進、黃鷗波等人的畫作為緯,經緯交錯並成系統;另一方面發掘新起如閻振瀛、胡宏述、秦立生、秦松等名家的作品,亦匯集諸學者的研究整理,成就新世紀、新時代的文化產業發展。 長流美術館以服務社會、發展社會為動機,將撰寫文獻的成果集結成書冊,以期達到藝術認識、美學教育、以及推廣全民品評藝術層次的功用。透過閱讀書畫領域的學者書寫的研究成果,不難了解在館方在整體規劃中的企圖,期望從在地文化中的「地方靈性」發展成為「歷史與社會的價值」,並經由一連串開發、蒐集與展示的過程,得到時代的精神與環境的真實,繼而連結到歷史與社會的藝術美學的發展。 本書特色 「長流美術館50週年紀念選」系列叢書為長流美術館邀請書畫領域的學者書寫的研究成果,集結成四冊,網羅吳昌碩、齊白石、傅抱石、黃賓虹、徐悲鴻、黃君璧、張大千、溥心畬等中國名畫家的作品,期望透過名家畫作發掘歷史與社會的價值,進而連結到時代精神與藝術美學的發展。

張大千:長流美術館50週年紀念選

2024年適逢長流美術館五十週年慶,館長黃承志先生為增進館務的公益性與公共性,並在藝術學領域有更深層的發展,特邀請美術學者在長流機構營運歷程中發表有關學理與創作美學的深切理解,透過諸位名家的研究整理來梳理傳承與文化中的關係,其中有盡情入理的分析、賞析美學特質與社會發展的文化價值。黃承志先生重視名家作品深層的研究分析,並以之為承先啟後的教育能量,他以張大千、傅狷夫、黃君璧、溥心畬、吳昌碩、齊白石、傅抱石、林風眠等名家的名畫為經,再延伸為台灣前輩畫家林玉山、陳進、黃鷗波等人的畫作為緯,經緯交錯並成系統;另一方面發掘新起如閻振瀛、胡宏述、秦立生、秦松等名家的作品,亦匯集諸學者的研究整理,成就新世紀、新時代的文化產業發展。 長流美術館以服務社會、發展社會為動機,將撰寫文獻的成果集結成書冊,以期達到藝術認識、美學教育、以及推廣全民品評藝術層次的功用。透過閱讀書畫領域的學者書寫的研究成果,不難了解在館方在整體規劃中的企圖,期望從在地文化中的「地方靈性」發展成為「歷史與社會的價值」,並經由一連串開發、蒐集與展示的過程,得到時代的精神與環境的真實,繼而連結到歷史與社會的藝術美學的發展。 本書特色 「長流美術館50週年紀念選」系列叢書為長流美術館邀請書畫領域的學者書寫的研究成果,集結成四冊,網羅吳昌碩、齊白石、傅抱石、黃賓虹、徐悲鴻、黃君璧、張大千、溥心畬等中國名畫家的作品,期望透過名家畫作發掘歷史與社會的價值,進而連結到時代精神與藝術美學的發展。

黃賓虹、徐悲鴻、黃君璧:長流美術館50週年紀念選

2024年適逢長流美術館五十週年慶,館長黃承志先生為增進館務的公益性與公共性,並在藝術學領域有更深層的發展,特邀請美術學者在長流機構營運歷程中發表有關學理與創作美學的深切理解,透過諸位名家的研究整理來梳理傳承與文化中的關係,其中有盡情入理的分析、賞析美學特質與社會發展的文化價值。黃承志先生重視名家作品深層的研究分析,並以之為承先啟後的教育能量,他以張大千、傅狷夫、黃君璧、溥心畬、吳昌碩、齊白石、傅抱石、林風眠等名家的名畫為經,再延伸為台灣前輩畫家林玉山、陳進、黃鷗波等人的畫作為緯,經緯交錯並成系統;另一方面發掘新起如閻振瀛、胡宏述、秦立生、秦松等名家的作品,亦匯集諸學者的研究整理,成就新世紀、新時代的文化產業發展。 長流美術館以服務社會、發展社會為動機,將撰寫文獻的成果集結成書冊,以期達到藝術認識、美學教育、以及推廣全民品評藝術層次的功用。透過閱讀書畫領域的學者書寫的研究成果,不難了解在館方在整體規劃中的企圖,期望從在地文化中的「地方靈性」發展成為「歷史與社會的價值」,並經由一連串開發、蒐集與展示的過程,得到時代的精神與環境的真實,繼而連結到歷史與社會的藝術美學的發展。 本書特色 「長流美術館50週年紀念選」系列叢書為長流美術館邀請書畫領域的學者書寫的研究成果,集結成四冊,網羅吳昌碩、齊白石、傅抱石、黃賓虹、徐悲鴻、黃君璧、張大千、溥心畬等中國名畫家的作品,期望透過名家畫作發掘歷史與社會的價值,進而連結到時代精神與藝術美學的發展。

解構游本寬影像美學

拍照 壓縮現實的世界——是科技 解壓縮影像的意涵——是文化 糾合可見和不可見——是哲學也是藝術 ——游本寬(2019) 攝影是游本寬的眼、口、心,相機是他的手。他的藝術創作來自影像,沒有脫離影像,但超越影像。後現代的海嘯後退之後,AI無所不能,唯藝術不死。游本寬的藝術不限於特定「風格」的框限,不僅因為他仍繼續不斷地演進和繁衍,更是因為他不設限地創造和想像,可以「看見」,他的藝術仍會繼續迸發、衍生、分裂、擴散…… 本書特色 林貞吟書寫攝影家游本寬其人其作,她在六個章節中論及創作歷程、作品賞析、展覽形式、現場還原,以及口述、紀錄、當下迴響等,以多重角度探討游本寬各時期的作品。

跨文化與多媒材創作:袁金塔論當代水墨藝術

本書的重點在於「創作與跨文化、多媒材技法」,創作就是表現創意,創意來自於想像力,而豐富的想像力得之於廣博閱讀;跨文化就是越界游離,對固有疆界的懷疑。希望藉由不斷越界保持清醒的批判距離,認識到疆界在哪裡?自己站在哪裡?因此水墨藝術創作可能涉及人類學、社會學、文化地理學、族群研究、性別議題、殖民史等領域,而多媒材技法就是各式各樣的材料、工具的發現、實驗、組合活用。同時本書特別強調「創造自發性」與「遊戲性」,前者猶如下棋,處處活路、千變萬化,不為任何框框所囿;後者如兒童般的無拘無束,不受學院成規所限的隨興畫。但不論前者或後者,其目的都是讓創作者的心靈「自由開放」,保有直覺、靈性、潛意識、頓悟的成份,發揮藝術創造的想像力。 作者重新思考水墨畫美學,賦予新的意義並跨文化、跨域創作,探討的議題包括水墨畫在當代、現代主義和後現代主義中如何自處,水墨畫在當代社會文化、政治中所扮演的角色,水墨如何運用當代科技、新媒材、新技法的開拓。他以「創新」的角度來看待當代水墨藝術與傳統水墨的關係,並以「再創造」的角度來看待當代水墨深深紮根於那悠久的歷史文化傳統之中。 本書特色 本書詳述藝術家袁金塔創作水墨畫的美學觀念和創意方法,他以當代跨文化、跨領域為創作的核心概念,豐富了水墨畫的主題和媒材,並構成獨樹一格的水墨畫風貌。

點燈傳藝:戰後至解嚴期間(1945-1987)帶領風潮臺灣美術家.上冊

《點燈傳藝—戰後至解嚴期間(1945-1987)帶領風潮臺灣美術家》出版系列,主旨乃在透過訪談18位戰後在世、重要的臺灣美術家,回溯其一生的創作歷程,並探索其視覺藝術與時代、社會、文化演變之間的脈絡關係。這18位美術家依年齡排列包括李再鈐、劉國松、霍剛、蕭勤、廖修平、朱銘、韓湘寧、戴壁吟、葉竹盛、洪根深、陳水財、楊識宏、莊普、袁金塔、梅丁衍、楊茂林、吳天章及吳瑪悧,藉由這些舉足輕重的臺灣現代美術家之創作,正好足以綜覽五〇、六〇年代抽象表現藝術、七〇年代鄉土寫實美術、八〇年代初期開始由海歸美術家所引入的西方前衛藝術風潮,以及八〇年代中、晚期臺灣美術家從追求外在風格轉向內在主體探索的當代美術新進路。 本書特色 本書藉由18位舉足輕重的臺灣現代美術家之創作,梳理五〇、六〇年代抽象表現藝術、七〇年代鄉土寫實美術、八〇年代初期開始由海歸美術家所引入的西方前衛藝術風潮,乃至於八〇年代中、晚期臺灣美術家從追求外在風格轉向內在主體探索的當代美術新進路。

點燈傳藝:戰後至解嚴期間(1945-1987)帶領風潮臺灣美術家.下冊

《點燈傳藝—戰後至解嚴期間(1945-1987)帶領風潮臺灣美術家》出版系列,主旨乃在透過訪談18位戰後在世、重要的臺灣美術家,回溯其一生的創作歷程,並探索其視覺藝術與時代、社會、文化演變之間的脈絡關係。這18位美術家依年齡排列包括李再鈐、劉國松、霍剛、蕭勤、廖修平、朱銘、韓湘寧、戴壁吟、葉竹盛、洪根深、陳水財、楊識宏、莊普、袁金塔、梅丁衍、楊茂林、吳天章及吳瑪悧,藉由這些舉足輕重的臺灣現代美術家之創作,正好足以綜覽五〇、六〇年代抽象表現藝術、七〇年代鄉土寫實美術、八〇年代初期開始由海歸美術家所引入的西方前衛藝術風潮,以及八〇年代中、晚期臺灣美術家從追求外在風格轉向內在主體探索的當代美術新進路。 本書特色 本書藉由18位舉足輕重的臺灣現代美術家之創作,梳理五〇、六〇年代抽象表現藝術、七〇年代鄉土寫實美術、八〇年代初期開始由海歸美術家所引入的西方前衛藝術風潮,乃至於八〇年代中、晚期臺灣美術家從追求外在風格轉向內在主體探索的當代美術新進路。

藝潮.匯流大臺中:走進現代藝術的豐原班

二次世界大戰末期至國民政府遷臺之初,李石樵曾短暫移居臺中,透過同窗暨摯友葉火城的機緣,共同指導了「豐原班」,其成員包含張炳南、林天從、張耀熙、詹益秀、 曾維智、劉國東、陳石連等人,進而帶動了臺中地區油畫創作的風氣。豐原班美術群相互扶持的真摯情誼以及對藝術創作的熱衷,在全國美術競賽中屢獲佳績,他們除了積極參與地方美術團體,持續進行展覽及相關發表,亦致力於藝術創作與教育推廣,逐步開創臺中美術的新紀元。1960 年代聲名遠播的豐原班,正是展現了非政治地緣中心的豐原,雖受限於各項資源相對缺乏的情況,但在葉火城與李石樵等重要藝術家的帶領之下,仍促使地方美術發展與世界藝術潮流得以接軌,進而集結地方美術教育資源,凝聚在地文化之認同。 2023年,由文化部、臺中市政府指導、臺中市政府文化局與台中市立美術館籌備處共同主辦的「藝潮•匯流大臺中—走進現代藝術的豐原班」特展,策展人莊明中教授透過研究梳理與精心選件,以「臺灣風景與西洋繪畫的初遇」、 「人物寫實與時代內涵的表述」、「走進現代藝術的本土風情」及「靜物寫生的詩性與抒情」等四個展覽子題,展出多達 60 件精彩作品,期盼藉由本展重現豐原班過往的藝術成就與創作精神,向大眾呈現他們的時代性與獨特性,及回顧臺中藝術發展的重要脈絡。為此,莊明中教授為豐原班美術發展史撰文,配合展出作品圖錄,以圖文並茂的方式出版本專輯,記錄豐原班之於臺中美術發展甚或臺灣藝術史的重要意義,期以此與愛好藝術的朋友共同分享這美好的篇章。 本書特色 策展人莊明中教授為特展「藝潮•匯流大臺中—走進現代藝術的豐原班」精心研究和選件,不僅為豐原班美術發展史撰文,也搭配作品圖錄、以圖文並茂的方式出版本書,記錄豐原班之於臺中美術發展甚或臺灣藝術史的重要意義。

形色絕響:常玉的繪畫藝術

我的生命一無所有,我只是一個畫家。 對於我的作品,我認為無需賦予任何解釋 當觀賞我的作品時,應清楚我所要表達的 只是一個簡單的概念。 ——常玉 自21世紀以來,畫家常玉在世界畫壇上引發的熱度即不斷攀升,終已成為東方繪畫市場上一顆耀眼、充滿傳奇、不可多得的巨星。尤其是其作品風格所散發出來的魅力及獨特性,少有人可以取代。 常玉不經意卻刻意的構圖,真情流露,表現他對藝術的內在意念,也是東、西藝術交流下不斷創造屬於他個人的藝術特質,其一生追求的藝術表現,是統合線條與形色和諧之美的純粹藝術之路。 商品特色 本書整理常玉的生平與旅居巴黎的生活,探索常玉受東方美學、西方藝術的影響並綜論常玉繪畫的藝術特色。

美術館的覺醒

美術館承擔公共責任、歷史責任與社會責任,也承擔面對藝術家和社會大眾的責任,因此美術館不只負責典藏與展覽,也負責研究與教育。《美術館的覺醒》一書收錄廖仁義針對美術館、美術史與美術史公共教育而發表的論述與評論,他在書中陳述關於「美術館的覺醒」之概念,第一是他自己的角色覺醒,他認為理想的實現有賴於務實的領導與工作方法;第二是美術館的機構覺醒,他認為即使美術館擁有優秀的組織、設備與人員,仍然必須從習以為常的機構疲乏中覺醒,才能找回正確的角色與目標;第三是美術館的觀念覺醒,他認為如果從政府首長到館長、從館長到館員都不清楚成立美術館的目的,只是炮製其他城市或國家的美術館,將會到處充斥沒有自己特色的美術館,因此美術館的觀念必須覺醒。 本書特色 本書分為「美術館與美術史的視野重建」、「美術史與美術館的觀念評論」兩大章節,由現任國立台灣美術館館長廖仁義撰文並搭配彩圖,針對美術館、美術史與美術史公共教育展開全面性的論述與評論。

共構記憶:臺府展中的臺灣美術史建構

歷史悠久的「臺灣美術展覽會」簡稱為「臺展」,始於1927年日治時期,開創臺灣大型美術展覽會之先例,並在1938年改制為「臺灣總督府美術展覽會」,簡稱「府展」。藝術史學者對臺府展的研究書寫模式,經歷了不同世代的學術需求與視野取徑,因此呈顯出卓然不同的時代特色。《共構記憶:臺府展中的臺灣美術史建構》旨在針對本島的藝術發展進行多元觀點的詮釋與建構,總計收錄十一篇國內外藝術史學者的專文,以當代研究視野回望臺府展的藝術面貌、梳理臺府展的發展與碰撞,既有微觀的藝術家聚焦,也有宏觀的時代性探討,持續為臺灣美術史帶來突破性思考與活化傳承。 本書特色 本書為國立臺灣美術館於2021年度舉辦的「共構記憶:臺府展學術研討會」論文選錄編輯而成的專書。

前沿與邊緣:1980年代臺灣藝術當代性探討

1980年代歸國的旅外及留學藝術家帶回的觀念,形成臺灣抽象藝術和前衛概念的前端(前沿),促使臺灣現代藝術思潮走向自由奔放的創作及美學意識。 《前沿與邊緣:1980年代臺灣藝術當代性探討》收錄八篇國內藝術史學者研究專文,嘗試在臺灣本地藝術語境的意涵下,為1980年代臺灣藝術發展的「空間」及「物性」提出可延伸詮釋的思考面向。 本書特色 臺灣藝術展覽研究的全景式呈現。

楊嚴囊:妙極.成采|風骨.通變|忘形.比興

本書為藝術史學家蕭瓊瑞描寫楊嚴囊一生藝術成就與作品脈絡的探究。 創作,看書,運動,是楊嚴囊退休後的生活,創作的題材是生活中所思所見所聞。生活與創作,自然的、有紀律的融入生命裡。檢視創作過程他分成三個階段:(一)公元二千年前,類印象派風格。(二)2000-2010年半抽象風格。(三)2010年後至今為抽象風格。類印象時期都以鄉土風景為主題,具象表現方式,所畫景物輪廓正確、講求透視、色彩客觀的寫實風格。半抽象時期,常遊歐寫生,除了鄉土題材,還加入歐遊風情,畫面更活潑浪漫、富詩情,用自然形象為創作元素,表現心中的意象,此時追求的是線與面的交錯,形色、聚散分布畫面,富有強弱節奏,讓理性與感性和諧。 抽象時期,楊嚴囊認為創作的意義,是創作者在畫面上建構的符號表現,構圖是縝密的,景物是表現心象中的美感與秩序,不是視覺的最初印象,必須從直觀印象中,去釐清與過濾,以抽象的概念來表達具象的樣貌,而概念要有深層的想法,要將繪畫延續到生命的經驗裡。 創作是心靈的活動,必需從「根」做起,生活就是楊嚴囊的根,三十幾年鄉居,長久的觀察,與山河大地相濡以沫,砂石、草木、磚牆、古厝…都是他作畫的題材,各階段他以不同風格自在而活潑的詮釋。 本書特色 本書為藝術史學家蕭瓊瑞描寫楊嚴囊一生藝術成就與作品脈絡的探究。

游藝.逸遊:日本名畫家的世界 1

《游藝.逸遊:日本名畫家の世界》從率先登場的土佐光吉及其源氏繪樣式的討論,入門大和繪自10世紀平安時代國風文化至16世紀下半葉桃山時代「破格之美」的發展,進而探討秉持粉本主義的狩野派在桃山時代至江戶時代寬永文化展現的過渡性格和轉折歷程。隨後焦點推移至以及時享樂、豪爽灑脫的庶民文化著稱的江戶時代,此時期的畫家擅長融會貫通各式新舊表現技巧,創作出帶有機智詼諧、奇思妙想的畫面。 進入明治時代後,伴隨各種「文明開化」的舉措,新式美術制度引進的西洋風氣席捲日本畫壇,繪畫範疇出現洋畫/日本畫之分;此時的繪畫作品,一方面成為庶民表現自身文化水準的擺設,另一方面因殖產興業政策致力於將日本傳統工藝推向國際市場,成為陶器、染織織品等工藝設計的參考圖騰,做為日本製品的象徵。經由高橋由一乃至青木繁等人的洋畫表現,可以察覺日本的文化意趣和美學意識與歐美繪畫技法及學理的融合;藉由柴田是真等藝術家的花鳥構圖,理解歐美人士對滿溢動植物生命力的華美畫面愛不釋手的原因;通過竹內栖鳳等人的日本畫形象,觀察受到西洋繪畫風尚刺激的日本畫逐漸掙脫江戶時代的模樣,在寫實的基調上注入古典、浪漫的情懷,並在官辦展覽的推波助瀾下百家齊鳴。 到了個人解放、民主主義、女性意識等思潮泛濫的大正時代以降,日本都市文化帶動現代消費社會的規模,各式刊物模糊純藝術與設計、工藝等實用美術的邊界。在調融異國情調的曖昧、飄渺、迷離氣氛裡,鏑木清方、上村松園等透過畫筆下群芳姿態內蘊的情感,剖白個人生命的感知和心聲;又或者像是川瀨巴水、奧村土牛等,在旅行中凝視日常,進而在畫面裡抒發哲思及眼界。 羅珮慈的書寫不僅止於知識的載體,她以彼時落筆的節令或個人經驗做為引子,筆下生命片段的來龍去脈,更能成為「逸遊」的指南,使讀者可以透過文字,踏尋這些已化作星辰的畫家影蹤,漫步於古今生命的浮光掠影交織而成的獨特日本藝文之旅。 本書分成①、②兩冊,四十二個畫家輪番上陣,按照出生先後順序排列,展現各自活躍的時代。這些日本藝術史上的名家傑作如何與作者當代的生活交集,也成為叩問歷史的一種對話方式。 本書特色 《游藝.逸遊:日本名畫家の世界》彙集《藝術家》雜誌執行編輯羅珮慈於2018年10月號至2022年3月號「名家傑作」單元連載介紹的日本名畫家,作者從個人生活經驗出發,分享日本藝術史上的名家傑作與其的當代交集,進一步在踏尋畫家生命影蹤、分析作品內涵之際,傳達歷史做為一種有知有覺的生活方式的可能性,而各自精采的他們聚合拉出的時間軸,使人能夠掌握日本藝術流變的脈絡。

游藝.逸遊:日本名畫家的世界 2

《游藝.逸遊:日本名畫家の世界》從率先登場的土佐光吉及其源氏繪樣式的討論,入門大和繪自10世紀平安時代國風文化至16世紀下半葉桃山時代「破格之美」的發展,進而探討秉持粉本主義的狩野派在桃山時代至江戶時代寬永文化展現的過渡性格和轉折歷程。隨後焦點推移至以及時享樂、豪爽灑脫的庶民文化著稱的江戶時代,此時期的畫家擅長融會貫通各式新舊表現技巧,創作出帶有機智詼諧、奇思妙想的畫面。 進入明治時代後,伴隨各種「文明開化」的舉措,新式美術制度引進的西洋風氣席捲日本畫壇,繪畫範疇出現洋畫/日本畫之分;此時的繪畫作品,一方面成為庶民表現自身文化水準的擺設,另一方面因殖產興業政策致力於將日本傳統工藝推向國際市場,成為陶器、染織織品等工藝設計的參考圖騰,做為日本製品的象徵。經由高橋由一乃至青木繁等人的洋畫表現,可以察覺日本的文化意趣和美學意識與歐美繪畫技法及學理的融合;藉由柴田是真等藝術家的花鳥構圖,理解歐美人士對滿溢動植物生命力的華美畫面愛不釋手的原因;通過竹內栖鳳等人的日本畫形象,觀察受到西洋繪畫風尚刺激的日本畫逐漸掙脫江戶時代的模樣,在寫實的基調上注入古典、浪漫的情懷,並在官辦展覽的推波助瀾下百家齊鳴。 到了個人解放、民主主義、女性意識等思潮泛濫的大正時代以降,日本都市文化帶動現代消費社會的規模,各式刊物模糊純藝術與設計、工藝等實用美術的邊界。在調融異國情調的曖昧、飄渺、迷離氣氛裡,鏑木清方、上村松園等透過畫筆下群芳姿態內蘊的情感,剖白個人生命的感知和心聲;又或者像是川瀨巴水、奧村土牛等,在旅行中凝視日常,進而在畫面裡抒發哲思及眼界。 羅珮慈的書寫不僅止於知識的載體,她以彼時落筆的節令或個人經驗做為引子,筆下生命片段的來龍去脈,更能成為「逸遊」的指南,使讀者可以透過文字,踏尋這些已化作星辰的畫家影蹤,漫步於古今生命的浮光掠影交織而成的獨特日本藝文之旅。 本書分成1、2兩冊,四十二個畫家輪番上陣,按照出生先後順序排列,展現各自活躍的時代。這些日本藝術史上的名家傑作如何與作者當代的生活交集,也成為叩問歷史的一種對話方式。 本書特色 《游藝.逸遊:日本名畫家の世界》彙集《藝術家》雜誌執行編輯羅珮慈於2018年10月號至2022年3月號「名家傑作」單元連載介紹的日本名畫家,作者從個人生活經驗出發,分享日本藝術史上的名家傑作與其的當代交集,進一步在踏尋畫家生命影蹤、分析作品內涵之際,傳達歷史做為一種有知有覺的生活方式的可能性,而各自精采的他們聚合拉出的時間軸,使人能夠掌握日本藝術流變的脈絡。

溥心畬書畫集

溥儒,字心畬,號西山逸士,堂號為寒玉堂等。清恭親王後裔,亦即清舊王孫。清光緒廿二年(一八九六年)出生,民國五十二年(一九六三年)卒於臺北。自小聰穎好學,從四書五經開始,醉心於十三經以及中國文學、碑帖之學習。清河大學畢業,又於德國柏林研究獲得天文、生物雙博士學位,是位中、西學術飽學之士。對於中國繪畫藝術的發展,影響甚鉅且被稱為「中國文人畫的最後一筆」,更是藝壇無以倫比的傑出宗師。 溥儒先生的道德、學問與美學的表現,至今仍然影響臺灣水墨畫藝壇,對於中國繪畫精神的掌握,或為技法的高雅入情中,鉅細靡遺地在繪畫美學的本質上力求「意象」、「心象」的綜合,並以筆法為用的表現方法,進階式地再往深暨寬的時空前進。 文人藝術實施的學理或表現,正如張大千先生也說:「畫有三到,理也、氣也、趣也」(清.盛大士)的原則,是文人也是士人亦即是知識分子的畫。溥先生就是此條件涵蓋的文人畫家,也是作為文化論述的文人。他以東方藝術精神中的中國文化的精華,展開他在藝術美學的成就,成為文人畫的表徵人物。 作者黃光男為溥心畬的後學者與仰慕者,對於溥心畬藝術創作的賞析精闢且深入,他認為欣賞者應以「讀」的方式進行品記,因溥心畬選擇創作題材時,心境是隨著知覺進行的,尤其「覺」是在「知」以後的感動或行動,也是具備創作的驅動力。 因此在本書中,溥心畬在書法上的分類與表現當有助於單項中的獨特性融合在他整體藝術學的詮釋。茲為法書、山水、花卉、人物及扇面等,若其中有鬼神之畫或酬禮之作,亦適時提及。雖然「部分的總和不等於整體」,但作者仍以虔誠態度、深厚的學養理解並詮釋溥儒先生之所以是「中國文人畫的最後一筆」,乃因其文學上的哲思與涵養,繪畫書法或題款(詩)上的成就,是藝壇無以倫比的傑出宗師。賞析他的作品,如進入浩瀚的文化大海中,必須從宏觀中知其氣勢,從微觀知其細膩。 本書特色 黃光男教授結合畢生研究心得,從溥心畬的學養、畫論等文人精神的內涵詳加論述,乃至法書、山水、花卉、人物、扇面與其他畫作的賞析,精闢而深入地探討溥心畬的藝術創作。

浮生畫記

本書收錄蔡莉莉近年來發表於報紙副刊的六十五篇散文,生活化的書寫配以精緻的插圖,回望記憶中令人流連與珍視的浮光掠影。她的文章在柔和低沉的抒情中,如大提琴慢板抒情;在撫昔懷舊的主要基調中,闡述人間的美與不捨、愛與眷戀;在細微的描寫中寄寓了幽幽隱喻,文字符號成為顏色或線條,組織為結構與意識。 蔡莉莉是謙遜的藝術家、誠懇的文字工作者,同時也是了不起的教育家。這本豐富的散文集只是她廣大藝術層面的一隅,她生活智慧閃爍如光,讓幽暗的塵世頓時生動多彩,而她在清亮的散文中也談及文化、哲學和藝術,這也顯見了她的廣泛與睿智,在抒情之外尚有一股潛在的理性躍躍欲動,像是隱藏在密葉中的虎豹,輕輕搖動,已露勁力。 本書特色 畫家蔡莉莉的第一本散文集

藝流.系譜.學院之道:大臺中學院美術教學源流

臺中師範學校創校於1899年,百餘年來隨著政治易幟和政府政策而幾經更迭,由師範改師專、再成師院,由省立改隸國立,最後即為今日之國立臺中教育大學。1946年,省立臺中師範成立美術師範科,創臺灣高教設美術專科之先。1960年改制師專,增設普師科美勞組;1992年順著升格國立而設美勞教育學系;2005年改制為中教大,翌年再更名為美術學系。中師系統原以師培為目的,更名美術系後大幅轉型,分純藝術與應用藝術二組,師資專長也隨之變得多元多樣。 東海大學創立於1955年,為臺灣第一所私立大學;1983年創建美術學系,為臺灣中南部第一所大學美術系,並在1995至2005年完備了四個學制的開設。創系主任蔣勳以「傳統與實驗並重、人文與文人並行」為治系方向,並採「全人」博雅教育。東海大學美術系歷年來開設膠彩畫、錄影藝術、複合媒體、現代藝術等課程,均為全臺學院美術之首創。東海美術治學至今秉持以人文養成教育為體、當代藝術語彙為用,並以豐富的人文素養為根基,從容應對古典與前衛。 本書特色 第一本論述大臺中學院美術教學源流與發展的專書。

圖說希臘神話

源遠流長的希臘神話講述了關於古希臘神祇、英雄、宇宙和自然現象的故事,最初始於民間口耳相傳,歷來經由古希臘羅馬詩人的記述而流傳至今。與此同時,神話也成為藝術家廣泛取材的寶庫,距今約三千年前由古希臘匠師製作的陶瓶畫、神廟的浮雕裝飾和人體塑像,都是將神話內容轉化成視覺圖像為世人所崇拜;而文藝復興時期以來歷代畫家和雕刻家別出心裁的表現方式,更進一步拓寬了人們對神話世界的認識與想像。 神話中各具特色的人物宛如現代劇場的演員,以奧林帕斯山為舞台共同演出一連串光怪陸離的故事,而歷代藝術家的作品則向我們演示在神話的基礎上不同面向的詮釋和表現力。《圖說希臘神話》成書的初衷正是希望從藝術的視角來理解希臘神話,因此本書將分成不同篇章介紹多位神話人物,同時列舉數件雕塑或繪畫作品為例,梳理人物各自的屬性及相關故事。 書中首先從開天闢地以來即出現的泰坦神族、巨人和混同生物說起,接著是人類在神的統轄下所經歷的四個時代,以及遠古時代以降女神信仰的沿革;另一部分則聚焦於天神之位易主後的嶄新世界,包含了以宙斯為首的奧林帕斯十二主神和其它代表自然力的眾神,以及暢遊於山林間外形奇特的潘神、人馬族和薩特,在人間也不乏許多桀驁不馴卻難敵宿命的半神英雄和凡人。希望讀者能在故事情節和藝術圖像的相互參照下,領略希臘神話歷久彌新的奇幻魅力。 本書特色 以世界名畫和雕塑作品為例,梳理希臘神話人物各自的屬性及相關故事。