-

排序

- 圖片

- 條列

拾像圖

《拾像圖》有別於生活的影像(甚至是繪畫),微微讀圖障礙的氛圍,作品看似繪畫,不等同於畫作。美學的提升,美感的轉化,掩不住攝影家對抽象藝術的敬意。作者、觀眾近距離碰觸作品的身體,持續的省思數位.科技.藝術.照像。鏡頭造像「點」,人對事物在大環境下的本質探究。行為動機的源頭。「線」,觀看對象角度的選擇;眼睛、鏡頭、對象的連結關係;引導方向切割畫面的情感。「面」,阻斷現實,專注觀看的毅力;心智壓縮的時空中有人格、有氣度。「光暈」,大聲的提醒觀者:拍攝現場,對象的背後有強光。「反光」,對象的材質不尋常,身體必須移動,才得以主控作品的詮釋。《拾像圖》創作,試著以攝影的角度從點、線、面、色、形的視覺語言,以及光暈、反光的光學現象,哲思靜態影像在框、時間、焦點以及平面性美學的現況與未來。「照像畫」的質感《拾像圖》的作品(96公分×68公分),多由較小的影像從上、下、左、右四方並置而成。個別影像透過軟體後製,先淡化環境的資訊,再「極簡」其外貌。作品的對象,艷彩寫實,結構繁複,不紀實,突顯對象點、線、面、色、形的視覺特徵。面對作品,視線由下往上,由上往下滑動的節奏,猶如即興爵士樂般的視覺韻律在心底遊蕩。彩色畫面的左下角,左上角,以及約八分之一大小、平整、空白內容的白頁面,虛虛實實的和大圖對應。空白內容的無,對折。昂然自得的色彩,對疊。凹凸的折紋對峙優美的心智,不作現實世界的區隔,而是生活印象、視覺記憶斷裂的痕跡。視覺的次序流動了。藝術的質感被綿密的放出來了。照像畫回歸私密閱讀的神秘了。《拾像圖》滿滿實體的興奮感,突破展覽室吊掛作品遠遠的冥想。俯瞰讀像的冥想或許肉眼看得到的世界,空間總是有透視感的向前延展。於是:可以低頭看(作者主觀操控的)「圖」,對於光學鏡頭有透視感的「像」總覺得不太真實?「俯瞰」的圖象常規,前景多為體型較大、距離較近的對象。《拾像圖》大圖中俯瞰的景物則經常被放置在畫面的上方;仰角的對象,出現在畫面的下半部。圖大,觀看的距離得有形的被推遠,甚至擺設在地面上。俯瞰《拾像圖》反常規、實驗性、非日常抬頭、低頭、遠近、視角的對象安置,神奇的是,畫面中的景物沒有因此被折短了現實的距離感,也沒有吐露出超現實的驚愕。白色的科技文明不說明世界的《拾像圖》,打開,跨越兩張;右拉,連頁三張;上推或下拉,有型有貌的五張。沒有圖沒有文的白色頁面,不是彩色圖像的空背景。白色的畫面,重複的召喚觀者省思:白的認知,沒有顯而易見的內容。白的語態,默默的抵抗消費體制下的視覺順從。白的態度,推遲AI影像自動生成的文化。科技把文明推向前。科技將後遺症滯留在原地。長久以來,照像普遍被認定為手工不足的「技術影像」,類比、數位到人工智慧生成影像的時代,作者、觀眾持續選擇性的觀看,形式、媒介干預認知的現象從未消失。《拾像圖》對影像生成的權力、圖像文化的資本、美學的霸權,甚至政治記憶與歷史重建等議題的知識量不足,也沒有興趣。而是,專注抽象、反敘事性的創造,質疑數位藝術的資訊過載,以及官能感受的過度。藏匿的非線性節奏‧大動作的閱讀 拉開,再翻開《拾像圖》,左右手得協力展開層層空白的頁面。迎面而來的是,巨大的、色彩滿溢、繁複訊息有影像筆觸想像的「照像畫」,書本的重量感隨之在後。身體也得介入閱讀:正向認知的影,一次;反面想像的圖、地翻轉,兩次;大圖小圖的位置對應,忽上忽下三次。打開、拉平、對折,翻開、再對疊,合起來。雙眼、雙手和身體共體閱讀過程中的有和無。延宕的藝術認知:「觀看——理解」的連貫性被干擾了;觀看的節奏被打亂了。身體不自主的參與了非線性的節奏失序。《拾像圖》:觀看從來不是立即的接受,是穿越、延遲的體驗。十大張結構繁複,反抗直覺,無意讓人「輕鬆的看見」,而是想藉由忙碌的動眼模式感知到「看見的困難」!翻、拉、折、合的過程藝術大圖,單手難以應對,兩眼的餘光不容易涵蓋。伸手,推離一點將它放在桌上或擺置在地面上。閱讀的身體,或彎腰或蹲低膝蓋,心智的重心不自覺的更貼近了大地,體悟了《拾像圖》的撿拾命題。連續開、折、合「反自動生成」的力學實踐,改變了原本主導視線的中心角色,遠距離科技機具的操控者,轉為作品實體結構的體驗者。《拾像圖》的讀者不再是「靜態的」、螢幕式的被動觀眾,是參與人、圖共合翻頁、拉展過程(藝術)的表演者。字寄在網路的書《拾像圖》封面的設計如同傳統書本的目錄,翻閱全書,迎面而來的是滿滿的畫,就是沒有半個文字。好奇的觀眾掃描封面上的QR Code之後,會在網路中讀到和該書相關的創作理念。書本內實體的圖和虛擬空間中的文字,被遠距離分開的現象,對應了當下網路時空、數位文化經驗的生活。《拾像圖》不尋常的圖象製造了另一種閱讀的時空。文字閱讀連結QR Code◎代理經銷 白象文化

之後 Afterwards

《之後》 持續出現的人形「背影」,讓看似平靜的社會鏡像,淡淡言說著,潛藏在對象背後黑暗的故事、被政治性掩蓋的事件。 錯落在系列中的「小黑方塊」,以數位科技中最小單元的形貌,斷斷續續闡述: 人工智慧高科技「機器.電腦人」無止盡的擔憂; 網路駭客近身的威脅,個資安全普遍性崩壞的「科技壞軌」夢靨。 斷續浮現的頁碼,抹消了原本標註的本質, 讓緊靠著影像的「數字」猶如「科技壞軌」 與系列中未知、不可預測的「小黑方塊」相對應。 前後頁影像的「虛擬並置」, 藉由小標來緊扣之間的關係。 大的空白頁,不擔任四連頁作品的邊框重任, 而是鄰近影像中泛白內容(天空、衣物......)的氛圍外延 ――無像的作品。 直視攤平書本的中間,來回閉左眼、右眼, 斷裂閱讀的經驗,浮現出現實的縐褶感, 那是, 黑白的時空折痕 《之後》光鮮亮麗、細節豐富的彩色影像,表徵科技文明的憧憬;去色彩的數位黑白影像,則意圖淡化拍照活動對現實的寫實印象。 無色彩的黑白影像,把握鏡像擬真的外貌,但反向操作了過往類比的黑白照片,對非真實感的技藝常規。 新作,日常性內容的黑白鏡像,淡化了整體的反差,泛白了亮部的細節, 讓高明度、微柔焦、暈眩的飄動感,削弱鏡像對現實物質性的映照。 數位黑白的視野,科技去對象的色彩,不作消逝對象的緬懷。 數位黑白的五彩,心智劃開了眼花繚亂,淨無色的感知。 數位黑白照像,眼前感動的言說。 打開《之後》彩色、黑白影像交錯,真實、虛幻同存。 光明、正向、理想國的彩色影像,非單一的色彩或對象,豐富的視覺資訊, 滿滿的影像質感,無止境的視覺韻律,在時間中竄流。 黑白的日常景致,露餡了: 現實瞬間變動的不可控,過往理想不存在的矛盾與遺憾。 翻動《之後》 被紙刮傷的手指,感傷鋪天蓋地的假信息。 濛濛、沒有淚珠的雙眼,忘了真實世界本該有的觸動。 實景中不預期的小黑塊,反轉了靜寂。 前頁、後頁黑白殘像中,時間流動了。 合上《之後》無力的社會經脈,纏繞著孤單的信念。 疲憊的心智,難以辨識高科技與人工智慧對未來的衝擊。 轉身,向東?面西?坐南?朝北? 不動,不想動,其實是動不了的覺悟。

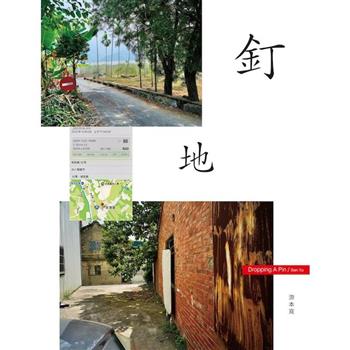

釘地=Dropping a pin

浮貼精確位置資訊的《釘地》,以數位「編導式攝影」的形式,讓資訊、地景、地名在合體的同時, 凸顯了當代生活對資訊的高度依賴。 《釘地》放下頻頻讓人疑慮「數位紀錄」的真實性,直接運用數位相機自動潛存硬體資訊的功能,加上即時或事後在電子地圖查詢的結果,再透過電腦數位浮貼的後製,將該地平整、直立的資訊小圖,分別添加在各個原地景的影像上。 數位「編導式攝影」形式的《釘地》,讓資訊、地景、地名在合體的同時,凸顯了當代生活對資訊的高度依賴;《釘地》藉由資訊融入環境,有時真假難辨,有時遮擋部分現場真實景物的視覺阻斷,強迫讀者繞道的去認知對象。因此,如同幽靈浮貼的照像資訊圖: 有時,偽裝成現場中的視覺元素,意圖融入原有的景致;有時,如同獎章,浮掛在地景的最前方,讚許著地和名的文化貢獻;有時,突顯場景中容易被忽視的小對象,實質騷動觀者的閱讀習慣;有時,扮演不請自來的外來客,遮掩了現實中部分關鍵、次關鍵的內容;更多時候, 表徵攝影者闖進陌生地,以非凝視的眼光,鬆散論述著自身東張西望的身影...... 《釘地》多樣自由排組的形式,一來,視覺化攝影者在場域中東張西望的型態;二來,淡淡反諷了,繁瑣過多的訊息,在現實生活中所造成的困擾。

【電子書】釘地

浮貼精確位置資訊的《釘地》,以數位「編導式攝影」的形式,讓資訊、地景、地名在合體的同時, 凸顯了當代生活對資訊的高度依賴。 《釘地》放下頻頻讓人疑慮「數位紀錄」的真實性,直接運用數位相機自動潛存硬體資訊的功能,加上即時或事後在電子地圖查詢的結果,再透過電腦數位浮貼的後製,將該地平整、直立的資訊小圖,分別添加在各個原地景的影像上。 數位「編導式攝影」形式的《釘地》,讓資訊、地景、地名在合體的同時,凸顯了當代生活對資訊的高度依賴;《釘地》藉由資訊融入環境,有時真假難辨,有時遮擋部分現場真實景物的視覺阻斷,強迫讀者繞道的去認知對象。因此,如同幽靈浮貼的照像資訊圖: 有時,偽裝成現場中的視覺元素,意圖融入原有的景致;有時,如同獎章,浮掛在地景的最前方,讚許著地和名的文化貢獻;有時,突顯場景中容易被忽視的小對象,實質騷動觀者的閱讀習慣;有時,扮演不請自來的外來客,遮掩了現實中部分關鍵、次關鍵的內容;更多時候, 表徵攝影者闖進陌生地,以非凝視的眼光,鬆散論述著自身東張西望的身影...... 《釘地》多樣自由排組的形式,一來,視覺化攝影者在場域中東張西望的型態;二來,淡淡反諷了,繁瑣過多的訊息,在現實生活中所造成的困擾。

台灣新郎:「編導式攝影」中的記錄思維

《台灣新郎》以「觀念藝術」理念,藉由在原來景緻前再添加物件-「出口到美國的布袋戲人偶」,拍照之後,再將照片送回「物件」原產地展示的「編導式攝影」形式,表述了異國文化對大眾及個人的相關議題。在各個特定的環境中擺置一件特殊物象。《台灣新郎》系列,內容本質上是作者內在「心智影像」的家庭照片,是個人多年以來和美國文化互動的感觸,以及身處家人分居兩地的沉痛。影像形式上,編導式的《台灣新郎》,著重「紀錄攝影」的文化議題與內容,豐富的影像語彙,融合了「形式主義」、「表現主義」及「觀念攝影」等多元特質為一。本章經由創作的原始動機、內容特質分析、形式理念與相關技藝、藝術特質等幾個章節,細密地論述其中的藝術思維。

超越影像「此曾在」的二次死亡

攝影家,「用筆照像」,刻意降低「寫實表象訊息」轉換的速度,營造抽象式的思緒空間。 ◎「影.文並置」的跨領域實驗,意圖一抹「文字是圖說」、「影像是插圖」的傳統認知。 ◎類短文、似詩的論述,試著呼應數位人沒有時間、耐心閱讀文字的普遍現象; ◎平衡文字經典色貌的「彩色。數位。黑白」影像,企圖為過度膨脹的數位虛擬,踩煞車; ◎每一跨頁展開的影像和文字,平起平坐之間,有相互牽連的微妙,而無伯仲之分。 彩色照片刻意的擬真,可說是一種哲學式的超現實。過往因為黑白底片不可能拍出彩色的影像,所以攝影家照相機裡裝的是黑白或彩色底片,一向是涇渭分明,直到數位攝影時代兩者才變成一家親。只是,正當數位照像的結果可以有色、無彩來去自如的同時,黑白影像的藝術卻快速的消逝了。面對這個現象,與其說是傳統銀鹽材料取得不易,或是經濟成本考量,倒不如正視數位攝影有形降低了成影過程與結果想像力的事實。 因此,《超越影像「此曾在」的二次死亡》書中,刻意透過影像軟體去掉色彩的無色相影像,是作者對數位黑白影像的想像與實驗。在文中,它們是「原像的借身」而不是對原始對象的色彩遺棄,或許有一天,它們仍會以原相展現。因此,作者將它們稱之為「彩色。數位。黑 白」。 至於書中和影像並置的短文,是作者對影像藝術的哲思。比較有意思的是,文中影.文雖然並置,卻沒有緊密對應,影像既不強勢壓制文字,也不屈居於服務文字的角色。於是書𥚃,類短文、似詩的論述,試著呼應數位人沒有時間、耐心閱讀文字的普遍現象;平衡文字經典色貌的「彩色。數位。黑白」影像,企圖為過度膨脹的數位虛擬,踩煞車;每一跨頁展開的影像和文字,平起平坐之間,有相互牽連的微妙,而無伯仲之分。 這是作者「影.文並置」的跨領域實驗,意圖一抹「文字是圖說」、「影像是插圖」的傳統認知。 網路之後,有限的時空融併著無限的真與假,視野擴大了,觸感卻虛擬化了。數位之後「有人」 嗎?令人憂心!在此虛擬的數位時代中,閱讀如果可以在有聲音的環境中,讓日常情緒的互動沒有死角,應就會是某種「有人」的真實。 作者衷心期望讀者能夠在近近看,遠遠想,緩緩翻的閱讀過程中,享受那種「有人」的真實。 關鍵詞:「美術攝影」、「業餘攝影」、「商業攝影」、「此曾在」、「彩色。數位。黑白」影像、「影.文並置」、「數位攝影家」、「用筆照像」、「數位杜象」

游本寬 影像構成展:BEN YU PHOTOGRAPHIC CONSTRUCTIONS

本書大胆嘗試影像組曲的可能性,藉此向傳統攝影提出挑戰。書中影像除了顯現文化、色彩與符號的刺激;在影像排列與三度空間的展現方式,也為攝影藝術中固有受限的小尺寸和無實體感,提出了有趣和複雜的解決方式。將攝影成品延展於三度空間的展示手法,理念上是脫離現代主義追求「平面」(flat)的攝影侷限;多幅影像組合成件的作品,由於立體裝置的分割空間,產生前景,背景的新關係(懸在空中的作品視覺上重疊於週邊的作品),隨觀者的走動,使得組合成的影像一再產生新的視覺語言;由小幅單元排列組合的視覺語言,切斷敍事的連續性,使際合機緣的變化有了無限可能。此外,使用影像去解析影像,甚至批判影像,更是本書引人入勝的地方。