-

排序

- 圖片

- 條列

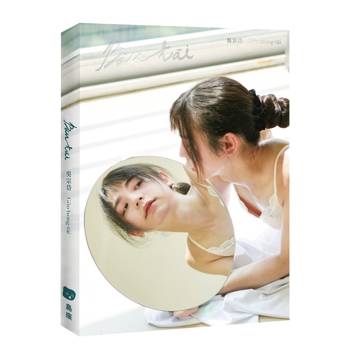

Bàn-tāi

★《Bàn-tāi》以藝術書出版為載體回應「身份與圖像交互影響識別與誤讀的資訊政治」的錯像學(Misimagology)★★Bàn-tāi為藝術家之生造詞,Ban(禁止)取自在社群平臺的環境中,帳號或帳號某一行為被禁止;tāi(岱)則取自藝術家姓名最後一字之臺語羅馬拼音,作品名稱為藝術家被封鎖之意★《Bàn-tāi》是一本集結研究與影像實驗的寫真集,收錄藝術家吳宗岱於研究所階段(2022–2025年)所進行的創作。作品圍繞「影像如何被觀看與判讀」的問題意識,探索AI、人類與不同文化背景等系統, 在面對影像時所產生的理解與誤讀。透過模仿、既視感(déjà vu)、削弱圖像資訊等手法,吳宗岱讓影像游移於「像」與「不像」之間, 挑戰觀看系統對圖像的辨識機制。這些影像究竟被視為誰?是參考資料所投射的既定形象,讓觀者將眼前的主體與過往模特兒混淆?還是出版策略下的人設,使觀者從圖像中尋找某個具體的身分?《Bàn-tāi》嘗試鬆動觀看與詮釋之間的穩定關係, 讓每張影像都成為系統錯認的現場,也是觀看的提問。///Bàn-tāi is a collection of work in research and image experimentation which includes the pieces completed by artist Gôo Tsong-tāi during their phase in graduate studies (2022-2025).The pieces involve awareness of the issue “how are images viewed and explained ” through exploring systems such as AI, humans, and different cultural backgrounds and the understanding and misinterpretation generated when given images.Through techniques such as imitation, déjà vu, and weakening image information, Gôo Tsong-tāi’s images teeter between “likeness” and “unlikeness”, challenging the image recognition mechanisms of systems.Who are these images interpreted as? Are they established images projected from reference data that cause the subject in front of the audience to be confused with past models? Or are they characters set under a publishing strategy that forces the audience to search for a specific identity within the image?Bàn-tāi attempts to destabilize the stable relationship between viewing and interpreting, allowing each image to become the site of a system misrecognition, and questions proposed during appreciation.

食時事:The food is good, the weather is nice, what have you been up to?

✦ 歡迎光臨藝術家俱樂部!✦ ✦ 首部去中心化、滾動式發展的藝術家書 ✦ ✦ 滾動路徑 ---> 北萊茵的西伐利亞邦美術館(Kunsthaus NRW) ---> 德國科隆臨時畫廊(Temporary Gallery Cologne) ---> 台北國際書展 ---> 台北國際藝術村 ---> 屏東小琉球 ---> 高雄文學館 ✦ 這是一本由近二十位不同背景的歐洲及台灣藝術家,在他們開設的俱樂部中,經跨國線上會議與線下面對面,使用去中心化的權力下放方式,討論關於歷史、媒體、美學及方法論,發展出一套框架,所留下的隨筆和想法。 書中涵蓋台灣與歐洲藝術家間的最新書信往來(LETTER EXCHANGE CLUB),橫跨阿爾巴尼亞、德國、奧地利、台灣的食材所啟發的異國食譜(COOKING AS A METHOD),及藝術家與天氣專家間的非典型互動(WEATHER FORECAST CLUB)。 在旅程路徑的終點,這本由藝術家製作的書,會是一本什麼樣的書呢? 美術書?藝術家書?藝術書籍的定義是什麼呢? 這將留給您來決定。

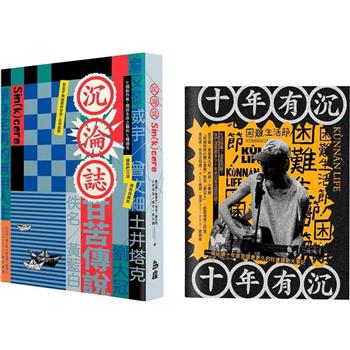

沉淪誌/Sin(k)cere:十年有沉/別冊

★「困難生活節」10年全紀錄,出土啦!!!★ ★一場延續十年,目前仍在持續的社會運動★ ★難以歸類,直面自我的袒露之書★ ★他們,根本是行動藝術家★ ★朱約信、黃大旺、東區德、陳零九,誠實推薦。★ 「困難生活節」始於2012年,是一個堅持了十年的社會運動。當時一群創作者有感於已舉辦四屆的「簡單生活節」過度商業化,而在活動場地華山文創園區周圍,辦起「困難生活節」,希望強調音樂創作的平等與自由,在眾人都追求Hi-Fi的年代,這群人則堅信著爛舞台的Low-Fi精神,認為「爛」不是一種品質的低劣,而是在表達創作沒有門檻,「舞台」不應該以各種名義、標準、規範進行排除性的篩選,只為了符合商業性的資本邏輯,在此脈絡下,「困難生活節」引用樂團濁水溪公社曾說過的話,提出了以下的宣言: 華山本來是一個免費的公共空間,困難的藝術家、沒錢搭場景的電影導演與劇場工作者、塗鴨客、街友以及同性戀者、吸毒者、變性者、精神分裂者、殘障者、智障者、發黴的麵包、有皮膚病的狗、挨媽媽打拿不到零用錢的小孩、工人、農人、窮人、64歲還看不到少年快報的老人、戀糞者、戀吻者等社會底層的弱勢,為什麼變成了兩岸一家親的簡單生活節? 另一方面來說,創作的真實也從來不是簡單的,「簡單生活節」在商業資本主義的包裝下,將創作簡化成一種輕易的狀態,彷彿僅僅透過消費,就能買得某種「創作者的生活方式」;反之「困難生活節」則揭示出現實環境裡大部分人創作的真實狀態。不過,也正因為一切都不容易,堅持創作才顯得特別珍貴。 是以2022年,當「簡單生活節」無以為繼時,「困難生活節」決定獨立走下去,並且與此同時推出一本創作文集《沉淪誌》,透過七個不同的創作者,呈現七種不同生命之難的語言。 此外,更以《十年有沉》的別冊首次完整收錄「困難生活節」十年來所走過的漫漫長路。而文字創作如同音樂創作,每個人有自己獨特的聲腔: ★詹又黎,以語言重組尋找自我的現代詩 ★黃藍白,回顧個人創作史的懺情錄 ★佚名,切開傷痛記憶的真誠書寫 ★劉大冠,表達男性困境的直白話語 ★土井塔克,遊走於現實與虛構的穿越小說 ★威宇,呈現寂寞內在的圖文創作 ★曾文細,記錄困難生活節十年來的台語史詩 誠實推薦 ▍音樂創作人──朱約信(豬頭皮) 黃藍白可以一直存在一直出唱片,才真是很不可思議吧XD ▍黑狼──黃大旺 在困難的時代之中。能夠在雙數年出來訐譙,表示大家沒有被時代氣氛打倒,還能用自己的聲音反擊回去。 ▍美式喜劇鐵人三項專家──東區德 生活很困難,心態要簡單,活在當下,享受人生。 ▍創作歌手──陳零九 黃藍白很屌,一直持續創作! 七位創作者,都有各自沉淪的來歷,這些文字是他們在不同困難中苦苦掙扎過的痕跡,如果你曾在困難中感到脆弱、憤怒、憂鬱、絕望,也許書中的某一段話語,都會成為理解與陪伴力量。生活簡單?還是困難?十年可能不夠來回答這個問題?但創作是一段生活的總結,也是另一段生命的開啟,希望藉由這本創作集的發表與您的閱讀,彼此都能再度啟動一次通往未知的航程。

【電子書】喂

★一本互動意識、文本破壞、拼圖指涉的紙本藝術出版品★ ★為了一個夢中人,也許或不確定的現身,在過去的十年,所寫下的一本孤獨懺情書,呈現給未來的你★ ★掃描QR Code,讓秘密洩漏★ ★親簽1,000本,限量不再刷★ ★特殊號碼藏有彩蛋,附上作者親繪插圖★ / 《喂》! 首次出現,跟你打聲招呼。 別跟我說,你沒經歷過傷痛、 背叛 、誤解、 霸凌……誰的靈魂沒有傷疤需要癒合? 這本新書的封面 ,布滿了傷疤。 而書寫,把這些不堪的經歷轉為靈魂的刺青。 喊你一聲「喂」, 早就受傷的我正在癒合,並接受這些刺青。 在有病識感的編輯過程中, 我進化為美麗的女戰士,捍衛自我的人生意志。 喂!喊一聲,證明你發現我的躲藏。 / 文字/攝影/出版概念 ——顏艾琳

【電子書】BLANK

藝術家Julie Kwok年輕時旅居歐洲、中國、香港、日本,現居台灣。這本攝影集因ZOOK專案而產生,收錄了他在日本及台灣的人群影像紀錄。近幾年,他將早期隨身攜帶大型相機拍攝的習慣,改為採用手機,因為工具的改變,觀察事物的方式,在鏡頭中也相對發生了變化,產生了饒富趣味的萬象。