-

排序

- 圖片

- 條列

身體運動功能訓練

本書由尹軍教授牽頭,組織了全國21個單位的40位專家、學者和國家隊身體運動功能訓練的教練員承擔本書的撰寫工作,作者們較好地將運動解剖學、運動生物力學、運動生理學、運動醫學和運動技能學等多學科融為一體,構建了以功能性動作篩查為邏輯起點,以動作模式練習為主體,以提高動力鏈傳遞效能為目標的新型身體運動功能教學與訓練體系,是一部科學性和實用性較強的教材。本教材試圖通過教會學生掌握科學、合理的「動作模式」來提高調神經系統對肌肉的控制能力,其優選的教學內容體系和方法體系可以幫助讀者獲得更多的啟發,並激發讀者產生「練一練」的運動動機。值得介紹的是,本書不僅詳細介紹了各種功能性動作測試和評價方法,還詳細介紹了肌肉動員、神經系統激活、快速伸縮復合練習、軀幹支柱力量、速度與多方向移動、力量與旋轉爆發力、再生與恢復等新穎、實效的練習方法。

【電子書】身體運動功能訓練

本書由尹軍教授牽頭,組織了全國21個單位的40位專家、學者和國家隊身體運動功能訓練的教練員承擔本書的撰寫工作,作者們較好地將運動解剖學、運動生物力學、運動生理學、運動醫學和運動技能學等多學科融為一體,構建了以功能性動作篩查為邏輯起點,以動作模式練習為主體,以提高動力鏈傳遞效能為目標的新型身體運動功能教學與訓練體系,是一部科學性和實用性較強的教材。本教材試圖通過教會學生掌握科學、合理的「動作模式」來提高調神經系統對肌肉的控制能力,其優選的教學內容體系和方法體系可以幫助讀者獲得更多的啟發,並激發讀者產生「練一練」的運動動機。值得介紹的是,本書不僅詳細介紹了各種功能性動作測試和評價方法,還詳細介紹了肌肉動員、神經系統激活、快速伸縮復合練習、軀幹支柱力量、速度與多方向移動、力量與旋轉爆發力、再生與恢復等新穎、實效的練習方法。

射擊運動員身體運動功能訓練

《射擊運動員身體運動功能訓練》在理論層面系統介紹了身體運動功能訓練的內容、分類、特點、設計,分析了射擊項目特徵及對體能的需求;在實踐層面總結了射擊隊運動員身體運動功能訓練原則、訓練流程、訓練實施,包括射擊運動員功能動作篩查與分析、傷病預防與恢復再生、專項力量訓練、能量系統訓練等。

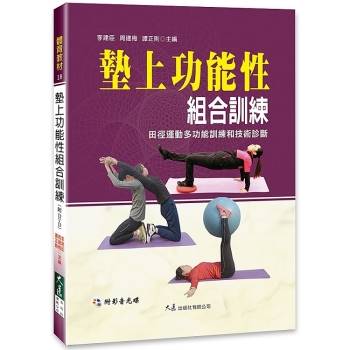

墊上功能性組合訓練(附DVD)

設計了多種利用墊子開展的實用、高效、易學的體能訓練方法和手段,為廣大讀者介紹墊上功能性組合訓練的基本原理和體能訓練基礎知識,以圖文並茂的形式介紹各種練習的目的、方法和要求,希望能在體育教學、運動訓練、大眾健身等領域得以參考與應用。

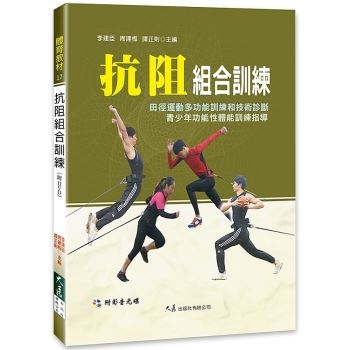

抗阻組合訓練(附DVD)

功能性抗阻組合訓練作為運動功能性訓練中一種特殊的訓練,能有效地將神經系統和肌肉骨骼系統聯系起來,突出神經系統對肌肉骨骼系統的控制,加強神經系統對其他系統的支配。透過拉展緊張的肌肉、增強無力肌肉的肌力和改善全身的健康狀況來重新訓練身體,使身體更好的適應各種運動,對神經系統控制動作的完成起到積極促進作用。

軟式棒壘球教程(樂樂棒球)

校園軟式棒壘球特色項目適用教材,本教程通俗易懂,圖文並茂,時尚新穎且時代感強。學生可邊學邊練,即學即懂。在遊玩中享受軟式棒壘球運動的樂趣和魅力。經常參加此項運動可全面提高學生的綜合素質和身心健康水準,為學生養成終身鍛鍊習慣打下良好基礎。

羽毛球運動理論與實踐

本書注重培養和發展學生的實踐能力,在學習基礎理論的基礎上結合羽毛球運動最新發展動態,適當增加技術和戰術教學、訓練和實戰運用以及訓練和比賽等實用性較強的內容,從理論到實踐,由淺入深,由易到難,使學習者正確掌握羽毛球運動的基本概念,學會操作方法,提高教學品質。本書主要適用於體育院系羽毛球運動訓練專業本科生,也可作為羽毛球教練員的培訓和體育院校運動訓練專業羽毛球教學與訓練研究生的參考教材,同時還可作為羽毛球運動愛好者的學習用書。

舉重運動教程

舉重是體育院校的專業課程之一,對於增強學生體質,發展力量,提高競技能力有重要作用。本章主要介紹舉重運動的定義、特點和價值;世界舉重運動的起源、傳播與發展;女子舉重的興起與發展;國際舉重聯合會、亞洲舉重聯合會;中國古代、近代、當代舉重運動的發展歷程及成就,舉重運動的現狀及發展趨勢。學習本章內容有助於學生更好地掌握舉重運動的基本理論,培養參與或從事舉重運動實踐的能力。《舉重運動教程》,是面向全國體育院校體育教育、運動訓練、民族傳統體育等專業學生學習的通用教材,同時也可作為基層業餘體校舉重班、有關舉重運動隊教學訓練的參考用書。透過《舉重運動教程》的學習,使學生掌握舉重運動的基本理論、技術和技能,並能應用於指導舉重教學、訓練、競賽和相關工作。舉重運動涉及多學科的知識。在學習本課程時,首先應學習和掌握舉重運動的定義、特點和價值;世界、中國舉重運動的發展歷程及成就;舉重運動的現狀及發展趨勢等,這對於科學地認識舉重運動具有重要意義,這也是本章重點闡述的內容。

啦啦舞教程

全書共分四章,分別介紹了︰啦啦舞的起源、發展、概念、分類及特點,啦啦舞基本技術特徵及訓練方法,舞蹈啦啦舞,技巧啦啦舞。最後還附錄了啦啦舞規則和啦啦舞難度等級。 國外啦啦舞的起源 啦啦舞是一項新興的體育運動項目,最早源於為美式足球吶喊助威的活動,並藉助美國職業籃球賽(NBA)逐漸在全球範圍內廣泛傳播,至今已有一百多年的歷史。啦啦舞原名 Cheer leading,其中 cheer 一詞有振奮精神、提振士氣的意思。 啦啦舞源於早期部落社會的儀式,族人為激勵外出打仗或打獵的戰士而舉行的一種儀式,以歡呼、手舞足蹈的表演來鼓勵戰士,並寄予他們凱旋的期望。

排舞運動教程(附伴奏曲光碟)

排舞(Linedance)是指站成一排排或者圍著圈在音樂伴奏下透過自由的表現形式和不斷重複規定的舞步組合來愉悅身心的一項健身運動。它以音樂為核心,以風格各異的舞步組合循環,來展現世界各國民間舞蹈的多元文化魅力。排舞已經風靡世界,受到不同國籍、性別及年齡人們的參與和喜愛。目前,許多大中小學校已經把排舞列入學校體育教學大綱,成為學生課間操、課餘體育鍛鍊和學校慶典表演的重要內容;許多企業已經把排舞列入工人工間操、業餘鍛鍊和節假慶典表演的重要內容。 它對培養學生的音樂素養、提高其身體素質、瞭解世界文化、培養禮儀行為有重要的意義。本章重點闡述了排舞的起源與發展、分類與特點,以及排舞的鍛鍊價值,使學生對排舞的概況有一個基本的瞭解。 排舞運動的起源 排舞的起源,是瞭解和學習排舞知識的首要的基本問題。目前,關於排舞起源的研究在國內外還是空白。由於文獻資料的匱缺,排舞究竟起源於何時、當時為何興起是難以詳考的。但我們可以根據目前掌握的舞蹈學、歷史學和人類文化學成果,從歷史發展中去尋求排舞的起源。 排舞最早是派生於其他舞蹈活動中,包涵了許多舞蹈元素的風格特徵,因此,排舞與多種舞蹈形式十分相似。 例如,僅從排成一排排跳舞來說,像太平洋一些島嶼的草裙舞、英國莫理斯舞和美洲印第安人的舞蹈都有類似排成一排排跳的民間舞。 由於排舞最早是在美國興起,因而我們對排舞的追溯也就從美國開始。 排舞最早萌芽於美國西部鄉村民間社交舞。因此,關於排舞的起源,我們可以從社交舞的演進過程,對排舞的起源、性質和它的發展方向作一個合理的解釋。 社交舞是起源於西方的一種舞蹈形式,又稱舞廳舞、舞會舞或交誼舞。它來源於各國的民間舞蹈,是在古老的民間舞的基礎上發展演變而成的。 11、12世紀,歐洲一些國家將一些民間舞蹈加以提煉和規範,形成了流行在宮廷中的「宮廷舞」,高雅繁雜,拘謹做作,失去了民間舞的風格,只在宮廷盛行,專供貴族習跳和欣賞,是貴族的特權。 法國大革命後,宮廷解體,「宮廷舞」也進入了平民社會,成為社會中人人可舞的社交舞。1768年,在巴黎出現了第一家舞廳,從此,交誼舞在歐洲社會中流行。由於受到宮廷舞的影響,交誼舞的風格莊重典雅,舞步嚴謹規範,頗具紳士風度,因而被稱為歐洲學派的社交舞。