-

排序

- 圖片

- 條列

宗喀巴大師傳記:信的津梁

最古老、最權威的傳記版本以弟子視角的第一手真實記錄揭示藏傳佛教的真正精髓 這本由許明銀教授漢譯的《宗喀巴傳記‧信的津梁》(藏文原名直譯為《尊者上師宗喀巴大師稀有卓越之傳記‧信的津梁》),是研究格魯派始祖宗喀巴大師(1357-1419)生平的權威且最古老的傳記之一。 作者是宗喀巴大師兩位重要弟子之一的克主杰•善祥賢(1385-1438),他後來被追認為第一世班禪,並繼任第三代甘丹寺法台(赤巴)。本書是克主杰以其親近宗喀巴大師的經歷和崇高敬意所撰寫,因此被視為極具信賴性的寶貴史料。 內容特色與學術價值 本書的內容完整且詳實,依循傳記體裁,全面性地記載了宗喀巴大師一生的歷程與對佛教的貢獻: 早年與出家: 記載大師的誕生和童年時代,以及「由家趨於非家(出家)」的歷程。 學修精要: 詳細描述宗喀巴大師如何廣泛從事多聞與尋求,內容以波羅蜜多乘(顯教)為主,並深入密乘的修學。 弘法利生: 記述大師證得法王地位後,如何從事佛教和眾生的利益,包含其建立甘丹寺(格魯派祖寺)的事業。 示現涅槃: 最後記錄大師示現涅槃的行狀。 重要附錄: 附有宗喀巴大師的「自傳《善願傳記》」藏文影本及譯文,提供了珍貴的第一手資料。 獨一無二:六大特色一、經考證源自最古老、最權威的傳記 在眾多關於宗喀巴大師的傳記中,本書是年代最古老、也最被視為可靠的珍貴文獻。書中收錄的內容經過發行人推薦序的詳細考證,確保了其歷史與學術價值。二、最忠於藏文原著的嚴謹譯本 譯者投入畢生所學,力求翻譯精準可靠,甚至達到能讓讀者將譯本與藏文原文對照閱讀的程度。書中豐富的注釋更是譯者的心血結晶,強烈建議讀者細心研讀,這將是深入理解內容的關鍵。三、弟子視角的第一手真實記錄 本書由宗喀巴大師的親近弟子克主傑大師所著,因此充滿了第一手的真實記錄。透過克主傑大師的文字,不僅能感受到他對師父無比的敬仰,更能如臨其境地體驗師徒間的互動,讓讀者在閱讀中感受到法喜充滿的深刻體驗。四、以「碰頭禮」為藏文翻譯的挑戰 譯者以「藏文偈頌九個字,並要求與中文對仗,這屬於高難度的碰頭禮。」顯示本書的翻譯是很困難的,譯者不但需具佛法的深度素養,另外對藏文背景更要有深刻的認識。這可說是佛典譯者心血和困難的真實寫照。這句話背後蘊含了幾個關鍵的挑戰:1. 偈頌的嚴格格律要求 藏文偈頌(ཚིགས་བཅད་)有其固定的音節數和韻律要求,九個字通常指的是每行九個音節(或一個句子結構九個字),這是藏傳佛教文獻中常見的一種格式。 「對仗」則要求譯文在保留原意的同時,也要在中文中找到相應的、精煉的、符合中文詩詞格律或美感的表達,這遠比直譯困難得多。2. 「碰頭禮」(མགོ་སྒུར་)的比喻 「碰頭禮」是用來形容翻譯工作中的極度艱難、需要耗費巨大的心力,甚至像行禮般謙卑而謹慎地對待原文。 它暗示了譯者在音節、詞彙、意境上都要力求與原文「碰得上」,不能有絲毫的偏差或遺漏。這也表示譯者需要「向」原文的嚴謹性行禮,不能輕忽。3. 深厚的藏文與佛學背景 「對藏文背景要有深刻的認識」更是翻譯成功的基石: 專門術語: 藏文佛典充滿了特殊的佛教術語、哲學概念和文化背景詞彙,它們在中文裡通常也有特定的、歷史上已經確立的譯法(例如「空性」、「菩提心」等)。譯者必須熟悉梵、藏、漢三種語系的對應關係。 文化脈絡: 藏文表達方式、語氣、比喻等,與漢文世界有很大差異。若不了解藏地的文化、歷史、修行傳統,很容易造成詞不達意或誤解。 佛學義理: 最重要的是,譯者必須對佛學義理有深刻的領悟,才能辨析原文中每個詞彙在不同上下文中的細微差別,確保譯文不僅詞藻優美,更要義理圓滿、不失本意。藏文佛典翻譯不是簡單的語言轉換,而是一個結合語言學、文學素養、佛學理解和深厚佛學修行的高度藝術化和極度嚴謹的過程。五、譯者幫讀者找出正確的年份 原書的「那一年」或「那時」譯者都幫讀者找出正確的年份,例如:在那一年(1376)冬季法會.....,即火龍年(Me 'brug lo, 丙辰年,1376)宗大師年二十,夏季法會期間來到孜欽寺......。六、揭示藏傳佛教的真正精髓 本書的出版,不僅是提供一部生動的傳記,更希望能讓大眾透過宗喀巴大師的生平,更加了解藏傳佛教的深奧哲學與精神價值,發掘其真正的精髓所在。這本傳記為所有對西藏佛教感興趣的讀者提供了一座堅實的橋樑,我們一起準備好踏上這趟綺麗的探索之旅。 譯本的嚴謹與貢獻 此漢譯本以學術標準為依歸,旨在彌補以往譯本的不足,尤其是在文獻對比與準確性方面下足功夫: 力求精準可靠: 譯者許明銀教授(國內少數西藏佛教學者之一)戰戰兢兢,期望讀者能做到手握藏文原文與漢譯本對照閱讀。 體現藏文文體: 在翻譯頌文(gāthā)時,特別留意句子的字數相等,以彰顯藏文偈頌體的文學之美。 詳盡豐富的注釋: 譯者耗費心力增添了大量注釋,時常附上藏文、梵文或英譯,以助讀者更清楚深入地理解文義,這些注釋被強調「勿等閒視之」。 珍貴文獻參考: 書末附有詳盡的參考書目,包括多種藏文、梵文、漢文和外文工具書及文獻目錄,體現了學術翻譯的嚴謹性。 本書不僅是一部詳述宗喀巴大師傳奇一生的宗教傳記,更是探究格魯派歷史源流、了解西藏佛教精髓、並具有高度學術參考價值的珍貴文獻。

供佛齋僧的科學:布施如何改變你的能量場,創造三世富足的奇蹟

為何一次清淨的供養,功德竟能超越人天福報?為何《金剛經》的「無我布施」,是最高效的生命轉化法則? 長久以來,我們相信布施與善行能積累福德,但這份「功德」如何在我們身心之上運作?那條從「善因」到「善果」的無形絲線,我們是否有機會親眼一見,甚至掌握其運作的理路? 如果說,古代的祖師大德為我們留下了珍貴的「功德地圖」;那麼在今天,現代科學正以前所未有的探測工具,一步步地為我們驗證這張地圖的真實不虛。 本書是華語世界第一部,系統性地將「供佛齋僧」這項核心修行,與現代科學(神經科學、心理學、量子物理學、生物電磁學)進行深度對話的著作。本書將引導您穿梭於佛陀的古老智慧與頂尖科學實驗室之間,您將驚訝地發現,信仰的虔誠與科學的嚴謹,竟在指向同一個實相:【科學印證:您的善行,如何真實改變生命】 馴服心中野象 (神經科學):頂尖神經科學家理查.戴維森透過大腦造影證實,慈悲禪修能實際強化大腦「前額葉皮層」(如騎象人)對「杏仁核」(如野象)的調控力。這不再只是比喻,而是佛法「調伏煩惱」真實不虛的生理實證。 法喜的生物學 (心理學):心理學的「助人者快感」(Helper’s High)研究揭示,無私的利他行為能促使大腦分泌多巴胺、催產素與腦內啡等「快樂荷爾蒙」。您在布施後感受到的那份「法喜充滿」,有著深刻的生物化學基礎。 心念的加持力 (前沿科學):「祝福巧克力」的三重盲測實驗,以嚴謹的數據顯示,經由僧侶慈悲心念加持的物質,確實能對食用者的情緒產生顯著的正向影響。這為佛法的「加持」與「萬法唯心造」,提供了饒富趣味的科學佐證。 色即是空的物理學 (宇宙學):本書將帶您理解,愛因斯坦的質能互換公式 (E=mc²) 如何成為理解《心經》「色即是空」的現代註腳;量子糾纏又如何與佛法的「緣起性空」遙相呼應。 【不只是理論,更是心識的實作手冊】 本書不止步於科學的印證,更將這份新知帶回修行的核心。透過本書,您將能: 掌握兩大核心機制:本書獨創性地提出兩大核心模型,幫助您洞悉福報運作的理路: 功德放大器:揭示「僧團」作為一個高頻修行共振場,如何將您有限的布施心力,放大為無可限量的功德福田。 業力調頻器:以「收音機選台」為喻,闡明您的「身口意」三業,如何像轉動調諧器一般,選擇您未來將體驗的生命實相(六道)。 建立一套修行體系:本書提供了一個整合「淨與定」(持戒、靜坐)、「養與動」(正念飲食、規律作息)、「轉與化」(慈心觀、感恩日記)的完整日常修行體系,讓您將理論化為每日的實踐。 深化經典的智慧:跟隨作者的引導,深入《金剛經》「三輪體空」的無我布施,探尋《華嚴經》「廣修供養」的菩薩行願,將經典的智慧,化為真實的生命力量。 獲得一份觀心藍圖:書末附有【意識能量地圖與佛法心識境界參考】,將大衛.霍金斯博士的「意識能級」研究,與佛法的「六道」、「十法界」等心識境界進行對照,為您的內在觀照提供一面清晰的參考明鏡。【本書特別適合這樣的您】 實證的修行者:您不只「相信」因果,更渴望「驗證」與「理解」其運作的深層理路。 精進的學佛人:您希望以更現代、更理性的語言,來深化對佛法智慧的理解,並與親友分享。 理性的探索者:您對心靈科學、身心關係充滿好奇,並尋求一套經得起考驗的理論與實踐體系。 尋求轉化的行動者:您渴望跳脫生命的匱乏感與無力感,尋求一條能同時創造內在安寧與外在豐盛的道路。 這是一份獻給所有現代修行者的「確證報告書」與「實踐地圖」。它將幫助您將每一次的善念,都校準於與法界實相共振的頻道上,親手創造真實不虛的三世富足。

佛教的社會關懷與寺產問題

本書共收錄十二篇論文,依性質可分為佛教的社會關懷和寺產問題兩類。在佛教的社會關懷方面,先以宏觀的視野探討漢傳佛教在佛滅兩千五百多年後,現在並非處在末法時代,還有「見法的因緣」;再以大千佛教文化社會企業的理念,列舉佛可以發展的項目,期望透過資源整合,佛教更能適應高齡化與少子化的衝擊;接著三篇論文探討佛教因高齡化與少子化所造成的問題,以及因應之道。寺產問題方面,首先探討台灣戰後的寺院經濟發展與寺產問題,其次討論台灣為數眾多的中小型寺院,如何以策略聯盟的方式,共享資源創造新局;再次有兩篇論文探討違建寺廟的問題及解決之道;接著檢視寺院所在區位之地質結構,以及對中古寺院做簡單的體檢,探討有哪些因子將影響到寺院結構安全。最後兩篇論文提出寺院如何以信託方式,達到保全寺產或從事社會福利工作。本書特色本書在社會關懷部分,重點是探討在佛滅兩千五百多年後,是否還有見法的因緣,以及佛教對於高齡化與少子化的因應之道,在寺產問題方面則探討因寺產所產生的問題及解決之道。

【電子書】佛教的社會關懷與寺產問題

本書共收錄十二篇論文,依性質可分為佛教的社會關懷和寺產問題兩類。在佛教的社會關懷方面,先以宏觀的視野探討漢傳佛教在佛滅兩千五百多年後,現在並非處在末法時代,還有「見法的因緣」;再以大千佛教文化社會企業的理念,列舉佛可以發展的項目,期望透過資源整合,佛教更能適應高齡化與少子化的衝擊;接著三篇論文探討佛教因高齡化與少子化所造成的問題,以及因應之道。寺產問題方面,首先探討台灣戰後的寺院經濟發展與寺產問題,其次討論台灣為數眾多的中小型寺院,如何以策略聯盟的方式,共享資源創造新局;再次有兩篇論文探討違建寺廟的問題及解決之道;接著檢視寺院所在區位之地質結構,以及對中古寺院做簡單的體檢,探討有哪些因子將影響到寺院結構安全。最後兩篇論文提出寺院如何以信託方式,達到保全寺產或從事社會福利工作。本書特色本書在社會關懷部分,重點是探討在佛滅兩千五百多年後,是否還有見法的因緣,以及佛教對於高齡化與少子化的因應之道,在寺產問題方面則探討因寺產所產生的問題及解決之道。

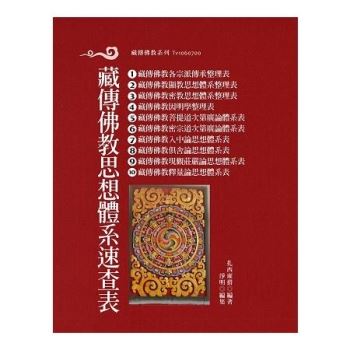

藏傳佛教思想體系速查表

藏傳佛教思想體系速查表,是為了對學習藏傳佛教有興趣的人,提供一個快速且方便的思想體系速查工具,能夠快速掌握認識藏傳佛教的思想脈絡,例如:各宗派傳承、藏傳佛教顯教思想體系、藏傳佛教密教思想體系、藏傳佛教因明學、菩提道次第廣論思想體系、密宗道次第廣論思想體系、藏傳佛教入中論思想體系、藏傳佛教俱舍論思想體系、藏傳佛教現觀莊嚴論思想體系,以及藏傳佛教釋量論思想體系等等。 從上述這些表格中,能一目了然的快速查到「教」、「論」、「宗派」、「學派」,「傳承」的整體架構,以及大綱、重點、提要等等。是現代人學習藏傳佛教,最簡易的學習入門,是值得珍藏的隨身法寶,無論是上課或者自修研習,隨時隨地都能輕易的掌握藏傳佛教重要論著的核心思想。學習佛法有了輔助工具,讓您更有效率的輕鬆學習,理解與吸收能力倍增。

藏傳佛教入中論思想體系表

《入中論》月稱菩薩所著,為中觀應成派之名論。以菩薩十地為骨架,闡揚龍樹菩薩等中觀師對空之釋義,與《現觀莊嚴論》、《釋量論》、《俱舍論》及《律論》並列為藏傳佛教五部大論。所闡揚的內容,即為依《般若經》顯明義,由文殊菩薩口傳,經龍樹師徒所傳的大乘修空性智慧之次第。《入中論》為月稱菩薩以應成派的解釋方式來解釋及進入龍樹菩薩的《中觀根本慧論》(也譯為《中論》、《中觀根本論》)。 龍樹菩薩的親傳弟子為聖天菩薩(也譯聖提婆),著有《四百論》。在其後,中觀派曾因主張唯識派的無著、世親菩薩崛起而一度衰落,後來再由佛護、清辨論師的努力而再獲得中興。佛護與清辨論師兩人皆對龍樹菩薩的《中觀根本慧論》分別作過解釋。佛護論師所作的解釋,是以應成派的論述方式,對於破除「一切法都是實法」的觀點進行了非常多的論辯。清辨論師雖然認同應成派的論述方式,認為應當再加上自續的論辯方式,否則難以讓人對於空性產生真正的定信。故自此,中觀的闡述方式即分成了應成派與自續派。而這樣的劃分並非指中觀見地有兩種,而是當中觀在與其他見地進行論辯的時候,透過因明闡述的方式分為應成與自續兩種。 而應成派與自續派的差別,若以《中觀根本慧論》中提到執著實法的觀點,依應成派而言,只要否定對方的觀點,即可成立;而自續派則認為還要再進一步證明自己觀點成立的證據。所以簡要而言,兩者的差別僅在於如何否定對方錯誤的觀點、如何證明自己觀點的論辯方式。但月稱菩薩對於清辨論師的批評進行反駁,他認為在應成派的論辯當中已經有了否定對方觀點的各種譬喻與證明,已足可證明自己觀點的成立。因此月稱菩薩與其著作《入中論》即延續了佛護論師的應成派論辯方式。 中觀,可分為「理義中觀」與「名詞中觀」。理義中觀指的是一切法乃遠離一切戲論,無有一法成立的空性見;名詞中觀又可分為佛語中觀與論著中觀兩種。佛語中觀指的例如是《般若經》、《心經》與《金剛經》等究竟智慧的經典,而論著中觀指的便是《中觀根本慧論》、《七十空性論》等闡述究竟智慧的論著。 依據彭措郎加堪布在《入中觀論講解》中的解釋,可以有以下三種不同方式進入《中觀根本慧論》: 一、透過佛護論師的追隨者-月稱菩薩的應成派解釋方式進入; 二、透過「深、廣」方面來進入,也就是「深奧的空性理論」與「廣大的修行地道」; 三、透過「經典」與「口訣」來進入。

藏傳佛教俱舍論思想體系表

《俱舍論》全名《阿毗達磨俱舍論》,為世親菩薩的代表作之一,象徵了其思想的發展脈流,說明了佛教思想乃至整個印度思想的發展,具有重要的價值與地位。世親菩薩出家於一切有部,後來轉向大乘瑜伽行唯識派,並成為集大成者。其《俱舍論》對一切有部學說進行了歸納與改造,被推崇為佛法知識寶庫、學習佛法的必讀之書。印順法師認為《俱舍論》出入於有部阿毗達磨與經部之間,為一折中之學派。 世親菩薩為犍陀羅國人,是無著菩薩同母異父之弟。原修持小乘,曾到迦濕彌羅國學習《大毘婆沙論》,後造述了《阿毗達磨俱舍論》。他初期對大乘法有所誤解,因而誹謗之。無著菩薩擔心其弟會因而墮惡道,向他誦出《十地經》而讓世親菩薩聽聞之後感悟到大乘法之甚深,自此開始弘揚大乘佛法,造了超過百部的論典。 太虛大師弟子演培法師曾說,世親菩薩出家於一切有部,對北方佛教三世有的學說,有精深的研究與獨到的認識,可以說是有部宗的著名學者,對於弘揚有部學說不遺餘力。所以他出家後的初期思想,是接受一切有的三世實有思想,也曾作了不少關於闡發有部思想的論典。到了中年,思想有了些微的變化,不再一味地以有部學說高於一切,反而對說一切有的思想開始表達不滿。某個時期,他承繼雜心論的法統,採經部思想特長去修正毗婆沙的偏失。雖對自所宗承的本宗有某種程度的思想變遷,但他並沒有因此放棄小乘學的陣地而轉移到大乘。在此時期,世親菩薩不僅沒有轉入大乘佛法的傾向,還不時作論破斥大乘。但在不久後,終究敵不過思想的啟發與真理的呼喚,經無著菩薩勸導後就此欣然接受大乘思想。

藏傳佛教釋量論思想體系表

《釋量論》為法稱論師根據陳那論師之《集量論》所作的註解。《釋量論》與《現觀莊嚴論》、《入中論》、《俱舍論》、《戒論》(也可稱為《律論》)共稱為五部大論,闡述「五明」(聲明、內明、因明、醫方明、工巧明)中的「因明」,也就是佛教的邏輯學、論辯,為藏傳佛教僧人於顯宗學習基礎中必要學習的一個重要部分。而《集量論》可謂集所有佛經思想所作之註解,解釋了整體佛經的核心要義,是故稱為《集量論》,在「經」、「律」、「論」等三藏中,主要解釋法藏。 陳那論師(西元五、六世纪)為古印度佛教名學府那爛陀寺的班智達(智者),師從世親菩薩,建立量學系統,為量學鼻祖,與世親菩薩、再傳弟子法稱共為二勝六莊嚴之一(二勝:釋迦光、功德光,六莊嚴:龍樹、聖天、無著、世親、陳那、法稱)。他在量學邏輯上的成就,甚至超越了世親菩薩。他以深廣的智慧,觀察抉擇了釋迦牟尼佛所說教法中的理路規則,著作了《集量論》。他的新因明唯立現量、比量二種量,提出喻體、因三相等概念,從九句因中提煉出因三相,使新因明由古因明中更加提升。此典籍的問世,為當時印度的因明邏輯發展開創了新的局面,後傳至西藏也極受重視,並由十二世紀西藏桑浦寺的住持恰巴・卻己僧給(法獅子)開創了攝類學,為後代開啟了學習量論的大門。是故西藏佛學家皆慣稱《集量論》為《量經》。 「攝類學」即是將量論中一些重要的主題攝集而成,其類別包含:返體、因果、總別、相繫、現量、比量、應成、因相等。以較精簡扼要的方式,以辯經語言貫穿而成。分別學習與理解這些主題之後,對於學習量論會更有幫助,更易於瞭解。經由許多藏地著名譯師不斷的譯作與推廣,量理方面的典籍數量遠遠超過漢譯,此後對於藏傳佛教在量論方面的研究與發展有極大的影響。曾至那爛陀寺求學的玄奘法師於《大唐西域記》中提到:「所行羅漢伽藍西南行二十餘里至孤山。山嶺有石窣堵波。陳那菩薩於此作因明論。陳那菩薩者。佛去世後承風染衣。智願廣大慧力深固。愍世無依思弘聖教以為因明之論。言深理廣。學者虛功難以成業。仍匿跡幽巖迻神寂定。觀述作之利害審文義之繁約。是時崖谷震響煙雲變釆。山神捧菩薩。高數百尺。唱如是言。昔佛世尊。善權導物以慈悲心說因明論。綜括妙理深究微言。如來寂滅大義泯絕。今者陳那菩薩福智悠遠。深達聖旨。因明之論。重弘茲日。」由此即可看出玄奘法師對陳那論師崇拜之情。

我是如何拯救印度佛教:印度佛教復興血淚史—護法大士傳記

前言 護法大士是我們這個時代一位偉大的菩薩。繼他之後的安貝卡博士,是現代印度佛教復興運動的關鍵人物。這本小書第二章是護法大士的生平事跡,於1952年在加爾各答完成初稿。我當初應印度摩訶菩提協會(Maha Bodhi Society, India)已故首席秘書德瓦布里亞・瓦里辛哈先生(Shri Devapriya Valisinha)的邀請,寫了這篇傳記刊登在摩訶菩提協會的《鑽禧紀念特刊》(Diamond Jubilee Kouvenir)。後來,摩訶菩提協會將此文抽出,以小書形式在康迪佛教出版社(Buddhist Publication Society, Kandy,縮寫為BPS)出版。這本書過去幾年已經絕版,我很高興世友居士(Dhammachari Lokamitra)促使這次的再版因緣,於「三界佛教僧團護法會」 (Trailokya Bauddha Mahasangha Sahayaka Gana, TBMSG)開幕當天刊行。這本小冊子,除了護法大士的簡傳之外,世友居士還補充了一些關於這位「錫蘭獅子」(Lion of Lanka)的文章,其中包括護法大士的不朽名言,都是我早期在摩訶菩提協會任期刊總編時的著作。 我應允撰寫護法大士(Anagārika Devamitta Dharmapāla, 1864-1933)簡傳之前,對他的了解相當有限。瓦里辛哈先生為此帶來了許多相關文獻,當中包括一大疊護法大士的日記。埋首於這些文獻之後,不但對這位錫蘭獅子的偉大人格和高尚情操深為感動,他竭盡一生復興佛教、以弘揚佛法為己任的精神更是撼動了我。因此,我以殷殷孺慕之情,寫出了護法大士的小傳,以及所有與他相關的文章。因為這份熱忱、我僅用了三週時間便完成了這份簡傳。事經28載,但願現在無論東方或是西方的佛弟子,在閱讀此傳記之時,心中仍有我當時奮筆疾書的感動。護法大士曾捎了一封信給他的大護法瑪麗‧福斯特女生,他在信中說道:「富貴的佛弟子都往生了。有奉獻精神的比丘如鳳毛麟角。印度將再次派遣身著黃袍的英雄,宣揚不殺、大慈大悲教法。無論是白衣居士,或是黃袍比丘和離家信士(anagārika),依當前的境遇而言,比過往任何一個年代都更需要這樣的勇士。祈願這本小書,能有拋磚引玉的作用,喚起成百成千的勇士獻身佛教。

梵文常用咒語彙編

書豐富收錄日常生活最常實用咒語。獨家採悉曇、天城體、羅馬拼音、漢字對讀。可輕鬆讀懂兩種梵文字體,並且藉由當今普遍使用的天城體,直接得知悉曇之古梵文,這是學習梵文必要的方法,也是梵文咒語最新的編譯法。本書特將梵文翻譯為中文義理,讓修持咒語者,直接契入佛法。本書收錄最常實用咒語有三皈依三種,常用咒語六十七種,基本咒語二百六十八種,共計三百三十八種。詳細如下:三皈依三歸依真言、皈依三寶、趣三皈依。常用咒語出生供養真言、淨法界真言、一字大悲乳海真言、文殊菩薩護身真言、三字明、普禮真言、淨三業真言、淨身業真言、淨口業真言、淨意業真言、淨業障真言、懺悔滅罪真言、安土地真言、地藏菩薩滅定業真言、觀世音菩薩滅定業真言、成就種種功德真言、加持念珠或淨法界真言、淨念珠真言、千轉念珠真言、三摩耶戒真言、六字大明咒、金剛手真言、地藏菩薩咒、甘露咒、甘露乳海真言、發菩提心真言、大虛空藏菩薩真言、供養真言、普供養真言、普供養真言、妙色身如來真言、普集餓鬼真言、開地獄門及咽喉咒、普施一切餓鬼印真言、施食真言、甘露法味真言、施餓鬼甘露真言、寶勝如來真言、妙色身如來真言、甘露王如來真言、廣博身如來真言、離怖畏如來真言、三摩耶戒真言、發遣咒、法身偈、般若波羅密多心經心咒、光明真言、佛部三昧耶真言、菩薩部三昧耶真言、金剛部三昧耶真言、獻閼伽香水真言、獻寶座真言、白衣觀音大士靈感神咒、十一面觀自在菩薩心密言、心咒、大白傘蓋佛母咒、心咒、金剛般若無盡藏真言、金剛般若無盡藏真言、寶髻如來兆轉真言、補闕真言、迴向陀羅尼、大輪金剛陀羅尼、大佛頂首楞嚴王真言咒心、毘盧遮那佛大灌頂光真言、佛頂尊勝陀羅尼心真言、佩帶解脫咒輪。十小咒如意輪陀羅尼、大心陀羅尼、小心陀羅尼、消災吉祥神咒、功德寶山神咒、準提神咒、藥師灌頂真言、聖無量壽決定光明王陀羅尼、觀音靈感真言、七佛滅罪真言、甘露咒、吉祥天女咒、大寶廣博樓閣、善住秘密陀羅尼、警覺陀羅尼、根本陀羅尼、心真言、隨心真言、大悲咒、心咒、千手千眼觀自在菩薩、廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼、大悲咒心咒、楞嚴咒、般若波羅密多心經、一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼。基本咒語菩提心真言、菩提行真言、成菩提真言、涅槃真言、不動尊真言、無動尊真言、虛空眼真言、法界真言、大勤勇真言、水自在真言、耶輸陀羅真言、寶手真言、寶手真言、白傘蓋佛頂真言、勝佛頂真言、最勝佛頂真言、光聚佛頂真言、除障佛頂真言、地神真言、烏婆計設尼真言、質多羅童子真言、財惠童子真言、哀愍惠真言、除一切熱惱真言、不可思議真言、安惠真言、淨居天真言、羅剎婆真言、摩羅伽真言、大日如來種子心真言、普通種子心真言、灑淨真言、持地真言、持地真言、持香水真言、略奉持護摩真言、大力大護明妃真言、入佛三昧耶真言、法界生真言、法界生真言、金剛薩埵真言、金剛薩埵真言、金剛鎧真言、如來眼真言、塗香真言、華供養真言、燒香真言、飲食真言、燈明真言、閼伽真言、如來頂相真言、如來甲真言、如來舌真言、如來圓光真言、無礙力真言、彌勒菩薩真言、虛空藏真言、除蓋障真言、除蓋障真言、除蓋障真言、觀自在真言、觀自在真言、得大勢至真言、得大勢至真言、多羅尊真言、多羅尊真言、毘俱胝真言、毘俱胝真言、毘俱胝真言、白處尊真言、白處尊真言、何耶揭嘌真言、何耶揭嘌真言、地藏菩薩真言、文殊師利真言、文殊師利真言、金剛手真言、金剛手真言、金剛手真言、金剛手真言、忙莽計真言、金剛鎖真言、金剛月靨真言、金剛針真言、一切持金剛真言、一切奉教真言、釋迦牟尼真言、釋迦牟尼真言、毫相真言、一切諸佛頂真言、無能勝真言、無能勝真言、無能勝妃真言、地神真言、毘紐天真言、伊舍那天真言、風神真言、六美音天、羅剎主真言、四閻魔真言、三死王真言、黑夜神真言、七母等真言、釋提桓因真言、嚕拏龍真言、五梵天真言、日天真言、月天真言、十諸龍真言、難陀跋難陀真言、虛空眼明妃真言、不動主真言、降三世真言、降三世真言、聲聞真言、緣覺真言、普一切諸佛菩薩心真言、普世明妃真言、一切諸佛真言、不可越守護門真言、相向守護門真言、大結界真言、寶手真言、光網真言、三佛頂真言、世明妃真言、計設尼真言、計設尼真言、除疑怪真言、施一切眾生無畏真言、除一切惡趣真言、大慈生真言、大悲纏真言、地藏旗真言、地藏旗真言、寶處真言、寶處真言、寶印手真言、寶印手真言、堅固意真言、堅固意真言、虛空無垢真言、虛空無垢真言、虛空惠真言、虛空惠真言、清淨惠真言、清淨惠真言、行惠真言、行惠真言、諸菩薩所說真言、淨居真言、諸荼吉尼真言、藥叉女真言、諸毘舍遮真言、諸部多羅真言、諸阿修羅真言、諸摩囉伽真言、諸緊那羅真言、諸人真言、元無所不至真言、虛空藏明妃真言、滿足一切金剛字句真言、無礙力明妃真言、救世者真言、無能害力明妃真言、置字句、元等力三昧、法界生、法輪、大惠刀、法螺、蓮花、金剛大惠、如來頂、毫相、大缽、施無畏、施無畏、與願、怖魔、悲生願、如來索、如來鉤、如來心、臍如來、腰如來、如來藏、大結界、無堪忍大護、普光、如來甲、如來舌、如來語、如來牙、如來辯說、如來十力、如來念處、平等開悟、如來昧、慈氏菩薩、虛空藏、除蓋障、觀自在、多羅菩薩、白處尊、何耶哩婆、曼珠室哩、光網菩薩、無垢光、烏波計始、地惠幢、請召童子、不思議童子、大愛樂亦名除疑怪、除惡趣、救護惠、大慈生、悲施潤、除一切熱惱、不思議惠、持地真言、蓮花印真言、安住惠真言、執金剛真言、金剛拳、金剛拳、無能勝、阿毘目佉、釋迦牟尼缽、一切佛頂、阿修羅、乾闥婆、藥叉、藥叉女、毘舍遮、毘舍即、一切執曜、一切宿命、諸羅剎娑、諸荼吉尼、大真言王、大威德生、金剛不壞、蓮花藏、萬德莊嚴、一切支分生、世尊陀羅尼、法住真言、迅疾持真言、百光通照、加持句真言、出罪方便真言、歸依方便真言、施身方便真言、隨喜方便真言、迴向方便真言、入佛三昧耶明、金剛王、金剛愛、金剛喜、金剛寶、金剛光、金剛幢、金剛法、金剛護、金剛牙、甲冑真言、無堪忍真言。本書特色本書附持誦CD,是最接近梵音的印度口音教學,由編譯者黃力查親自唸誦。本書著重於實用性的梵文學習,是最適合大家研習與持誦的讀本,不同大專院校所開的梵文課,沿用歐西的古老方式教學,著重於文法。而坊間能找到的梵文書,也都較注重於學術性,總是讓初學者望而卻步。但克實而論,以現今的訴求而言,只要知道自己持誦的梵文經咒義理就夠了,並沒有必要用梵文做為溝通工具,除非您是要做學術研究,否則本書已足以讓您認識古今梵文經咒。本書前半部是常用的真言咒語,大都帶有咒文解釋。並且附有各咒出處及誦持該咒功德,但如果大藏經中找不到者不在此限。至於後半部取材自大藏經中的「胎藏真言」,乃是為了讓想學習者能依序學習而做。

【電子書】梵文常用咒語彙編

書豐富收錄日常生活最常實用咒語。獨家採悉曇、天城體、羅馬拼音、漢字對讀。可輕鬆讀懂兩種梵文字體,並且藉由當今普遍使用的天城體,直接得知悉曇之古梵文,這是學習梵文必要的方法,也是梵文咒語最新的編譯法。本書特將梵文翻譯為中文義理,讓修持咒語者,直接契入佛法。本書收錄最常實用咒語有三皈依三種,常用咒語六十七種,基本咒語二百六十八種,共計三百三十八種。詳細如下:三皈依三歸依真言、皈依三寶、趣三皈依。常用咒語出生供養真言、淨法界真言、一字大悲乳海真言、文殊菩薩護身真言、三字明、普禮真言、淨三業真言、淨身業真言、淨口業真言、淨意業真言、淨業障真言、懺悔滅罪真言、安土地真言、地藏菩薩滅定業真言、觀世音菩薩滅定業真言、成就種種功德真言、加持念珠或淨法界真言、淨念珠真言、千轉念珠真言、三摩耶戒真言、六字大明咒、金剛手真言、地藏菩薩咒、甘露咒、甘露乳海真言、發菩提心真言、大虛空藏菩薩真言、供養真言、普供養真言、普供養真言、妙色身如來真言、普集餓鬼真言、開地獄門及咽喉咒、普施一切餓鬼印真言、施食真言、甘露法味真言、施餓鬼甘露真言、寶勝如來真言、妙色身如來真言、甘露王如來真言、廣博身如來真言、離怖畏如來真言、三摩耶戒真言、發遣咒、法身偈、般若波羅密多心經心咒、光明真言、佛部三昧耶真言、菩薩部三昧耶真言、金剛部三昧耶真言、獻閼伽香水真言、獻寶座真言、白衣觀音大士靈感神咒、十一面觀自在菩薩心密言、心咒、大白傘蓋佛母咒、心咒、金剛般若無盡藏真言、金剛般若無盡藏真言、寶髻如來兆轉真言、補闕真言、迴向陀羅尼、大輪金剛陀羅尼、大佛頂首楞嚴王真言咒心、毘盧遮那佛大灌頂光真言、佛頂尊勝陀羅尼心真言、佩帶解脫咒輪。十小咒如意輪陀羅尼、大心陀羅尼、小心陀羅尼、消災吉祥神咒、功德寶山神咒、準提神咒、藥師灌頂真言、聖無量壽決定光明王陀羅尼、觀音靈感真言、七佛滅罪真言、甘露咒、吉祥天女咒、大寶廣博樓閣、善住秘密陀羅尼、警覺陀羅尼、根本陀羅尼、心真言、隨心真言、大悲咒、心咒、千手千眼觀自在菩薩、廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼、大悲咒心咒、楞嚴咒、般若波羅密多心經、一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼。基本咒語菩提心真言、菩提行真言、成菩提真言、涅槃真言、不動尊真言、無動尊真言、虛空眼真言、法界真言、大勤勇真言、水自在真言、耶輸陀羅真言、寶手真言、寶手真言、白傘蓋佛頂真言、勝佛頂真言、最勝佛頂真言、光聚佛頂真言、除障佛頂真言、地神真言、烏婆計設尼真言、質多羅童子真言、財惠童子真言、哀愍惠真言、除一切熱惱真言、不可思議真言、安惠真言、淨居天真言、羅剎婆真言、摩羅伽真言、大日如來種子心真言、普通種子心真言、灑淨真言、持地真言、持地真言、持香水真言、略奉持護摩真言、大力大護明妃真言、入佛三昧耶真言、法界生真言、法界生真言、金剛薩埵真言、金剛薩埵真言、金剛鎧真言、如來眼真言、塗香真言、華供養真言、燒香真言、飲食真言、燈明真言、閼伽真言、如來頂相真言、如來甲真言、如來舌真言、如來圓光真言、無礙力真言、彌勒菩薩真言、虛空藏真言、除蓋障真言、除蓋障真言、除蓋障真言、觀自在真言、觀自在真言、得大勢至真言、得大勢至真言、多羅尊真言、多羅尊真言、毘俱胝真言、毘俱胝真言、毘俱胝真言、白處尊真言、白處尊真言、何耶揭嘌真言、何耶揭嘌真言、地藏菩薩真言、文殊師利真言、文殊師利真言、金剛手真言、金剛手真言、金剛手真言、金剛手真言、忙莽計真言、金剛鎖真言、金剛月靨真言、金剛針真言、一切持金剛真言、一切奉教真言、釋迦牟尼真言、釋迦牟尼真言、毫相真言、一切諸佛頂真言、無能勝真言、無能勝真言、無能勝妃真言、地神真言、毘紐天真言、伊舍那天真言、風神真言、六美音天、羅剎主真言、四閻魔真言、三死王真言、黑夜神真言、七母等真言、釋提桓因真言、嚕拏龍真言、五梵天真言、日天真言、月天真言、十諸龍真言、難陀跋難陀真言、虛空眼明妃真言、不動主真言、降三世真言、降三世真言、聲聞真言、緣覺真言、普一切諸佛菩薩心真言、普世明妃真言、一切諸佛真言、不可越守護門真言、相向守護門真言、大結界真言、寶手真言、光網真言、三佛頂真言、世明妃真言、計設尼真言、計設尼真言、除疑怪真言、施一切眾生無畏真言、除一切惡趣真言、大慈生真言、大悲纏真言、地藏旗真言、地藏旗真言、寶處真言、寶處真言、寶印手真言、寶印手真言、堅固意真言、堅固意真言、虛空無垢真言、虛空無垢真言、虛空惠真言、虛空惠真言、清淨惠真言、清淨惠真言、行惠真言、行惠真言、諸菩薩所說真言、淨居真言、諸荼吉尼真言、藥叉女真言、諸毘舍遮真言、諸部多羅真言、諸阿修羅真言、諸摩囉伽真言、諸緊那羅真言、諸人真言、元無所不至真言、虛空藏明妃真言、滿足一切金剛字句真言、無礙力明妃真言、救世者真言、無能害力明妃真言、置字句、元等力三昧、法界生、法輪、大惠刀、法螺、蓮花、金剛大惠、如來頂、毫相、大缽、施無畏、施無畏、與願、怖魔、悲生願、如來索、如來鉤、如來心、臍如來、腰如來、如來藏、大結界、無堪忍大護、普光、如來甲、如來舌、如來語、如來牙、如來辯說、如來十力、如來念處、平等開悟、如來昧、慈氏菩薩、虛空藏、除蓋障、觀自在、多羅菩薩、白處尊、何耶哩婆、曼珠室哩、光網菩薩、無垢光、烏波計始、地惠幢、請召童子、不思議童子、大愛樂亦名除疑怪、除惡趣、救護惠、大慈生、悲施潤、除一切熱惱、不思議惠、持地真言、蓮花印真言、安住惠真言、執金剛真言、金剛拳、金剛拳、無能勝、阿毘目佉、釋迦牟尼缽、一切佛頂、阿修羅、乾闥婆、藥叉、藥叉女、毘舍遮、毘舍即、一切執曜、一切宿命、諸羅剎娑、諸荼吉尼、大真言王、大威德生、金剛不壞、蓮花藏、萬德莊嚴、一切支分生、世尊陀羅尼、法住真言、迅疾持真言、百光通照、加持句真言、出罪方便真言、歸依方便真言、施身方便真言、隨喜方便真言、迴向方便真言、入佛三昧耶明、金剛王、金剛愛、金剛喜、金剛寶、金剛光、金剛幢、金剛法、金剛護、金剛牙、甲冑真言、無堪忍真言。本書特色本書附持誦CD,是最接近梵音的印度口音教學,由編譯者黃力查親自唸誦。本書著重於實用性的梵文學習,是最適合大家研習與持誦的讀本,不同大專院校所開的梵文課,沿用歐西的古老方式教學,著重於文法。而坊間能找到的梵文書,也都較注重於學術性,總是讓初學者望而卻步。但克實而論,以現今的訴求而言,只要知道自己持誦的梵文經咒義理就夠了,並沒有必要用梵文做為溝通工具,除非您是要做學術研究,否則本書已足以讓您認識古今梵文經咒。本書前半部是常用的真言咒語,大都帶有咒文解釋。並且附有各咒出處及誦持該咒功德,但如果大藏經中找不到者不在此限。至於後半部取材自大藏經中的「胎藏真言」,乃是為了讓想學習者能依序學習而做。

【電子書】印度佛學源流略論

任何學說都有它自己的源流,佛學也不列外,無論是研究佛學或學佛修行,要清楚明白佛學的本質,必須瞭解佛學源流。佛學大師呂澂,以其高深的佛學研究成就提供另一種關點,為您打開研習佛學的寬廣視野。本著之內容以印度佛學中的主要學說及其發展歷史為主,亦可說是印度佛學史的雛型。從原始佛學到部派佛學的發展,及小乘佛教、初期大乘佛教、中期大乘佛教、晚期大乘佛教等開展,均以現有最新史料,究其年代之正確性,並以哲學史的研究方法,使具有一般社會學的規律,並藉此表現形式,直接顯現佛學自己的特殊性。

佛法新論:正解佛陀法義

從佛法的名相到實際解讀,您對了嗎? 無論您學佛多久,如果你還無法正確領受法義,肯定要重新認識佛陀的教法,本書讓您重新找回學佛的自信心。正解佛陀的法義,首先必須瞭解佛陀教法的智慧,也就是身心的奧秘,身體的奧秘以及心的奧秘。人為什麼痛苦煩惱?要如何得到自由自在?投胎轉世到底是怎麼一回事,我們應該有的警覺是什麼?如何在未來世保得人身?佛陀教導的因緣法是如何運作的?切莫倒置因緣,「你罵我,你對我不好」,真的有這一回事,但這個是緣不是因,那到底什麼是因?什麼是緣呢?我們必須搞清楚。什麼是法的定義?什麼是真正的平等?在修行的過程中,如何掌握體相用事理?如何生起慈悲心?如何生起大菩提心?如何與諸佛菩薩相應?這些問題如果您還無法明確的掌握,本書將一一為您解讀。