-

排序

- 圖片

- 條列

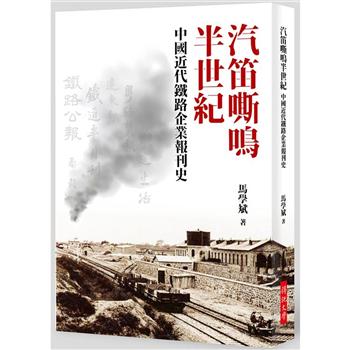

【電子書】汽笛嘶鳴半世紀:中國近代鐵路企業報刊史

本書特色 近代鐵路企業報刊,是中國鐵道建設近半個世紀波詭雲譎歲月的忠實記錄者。它歷經滄桑,如汽笛嘶鳴,為鐵道建設「鼓」與「呼」;它與中國近代鐵道發展相伴而行,絲絲相扣,聲氣呼應,是中國鐵道史乃至中國經濟史不可或缺的組成部分。 本書以年代為序,爬梳自晚清至中華人民共和國成立前後的鐵路企業報刊脈絡。鐵路作為現代化的標誌,其企業報刊是中國最早誕生者,至一九四九年前共有兩百餘種。這些由中國國營鐵路管理局、地方民營鐵路企業為首所辦之報刊,歷經辛亥、北伐、抗戰、國共內戰,無論時局動盪,始終堅守崗位,屢挫屢戰;透過文字養成精神,建設基業,記載歷史。作為中國近代企業報刊的濫觴,在研討該時期社會、政治、經濟、文化等面向上,更具有重要的參考價值。 作者依據塵封的歷史資料,做深入的實證研究,闡釋每一時期的重要報刊、重要事件對鐵路經營以及報刊發展的影響和作用。大量未曾面世的報刊、報人實例,及鮮為人知的民國民宿、鐵路巨擘辦報軼事穿插其中,與時代風雲縱橫交織,波瀾壯闊,首次勾畫出中國鐵路企業報刊在近代演進、發展的歷史全貌。

【電子書】汽笛嘶鳴半世紀 : 中國近代鐵路企業報刊史

本書特色 近代鐵路企業報刊,是中國鐵道建設近半個世紀波詭雲譎歲月的忠實記錄者。它歷經滄桑,如汽笛嘶鳴,為鐵道建設「鼓」與「呼」;它與中國近代鐵道發展相伴而行,絲絲相扣,聲氣呼應,是中國鐵道史乃至中國經濟史不可或缺的組成部分。 本書以年代為序,爬梳自晚清至中華人民共和國成立前後的鐵路企業報刊脈絡。鐵路作為現代化的標誌,其企業報刊是中國最早誕生者,至一九四九年前共有兩百餘種。這些由中國國營鐵路管理局、地方民營鐵路企業為首所辦之報刊,歷經辛亥、北伐、抗戰、國共內戰,無論時局動盪,始終堅守崗位,屢挫屢戰;透過文字養成精神,建設基業,記載歷史。作為中國近代企業報刊的濫觴,在研討該時期社會、政治、經濟、文化等面向上,更具有重要的參考價值。 作者依據塵封的歷史資料,做深入的實證研究,闡釋每一時期的重要報刊、重要事件對鐵路經營以及報刊發展的影響和作用。大量未曾面世的報刊、報人實例,及鮮為人知的民國民宿、鐵路巨擘辦報軼事穿插其中,與時代風雲縱橫交織,波瀾壯闊,首次勾畫出中國鐵路企業報刊在近代演進、發展的歷史全貌。

【電子書】晚清的媒體圖像與文化出版事業

本書著重在早期中文報刊(Chinese language press),內容大多涉及《申報》、發行《申報》的公司,以及初期數十年間總綰公司營運的美查(Ernest Major)。 「申報館」成爲近代中文新聞媒體的起源,以及造就上海公共租界(Shanghai Interna­tional Settlement)成為幾十年來中國媒體之都的因素。中國報刊不管就形式或者內容,都是屬於跨文化的媒體,是一種跨語言、跨文化連結,其體例和修辭,也都是在當時不斷發生的跨文化交流中形塑而成。透過以美查與「申報館」之媒體與文化出版事業的分析,本書一方面挑戰著名學者哈伯瑪斯(Jürgen Habermas)、安德森(Benedict Anderson)的「公共領域」(public sphere)和「想像的共同體」(imagined community)理論架構,提出批判性的視角,另一方面兼容社會史與媒體報導的取徑,呈現出晚清時期政治與公共領域的互動、女性形象的建構、「報刊」角色的自我定位。 本書視野獨特,材料豐富,是國內第一本歐洲重量級漢學家的開創性著作。