-

排序

- 圖片

- 條列

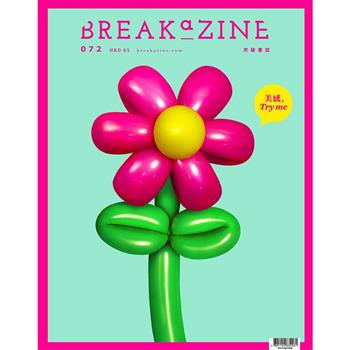

Breakazine 072 美感,Try me

當大家都識講 #香港真係好靚, 你我的生活,有幾靚? 看看我們身上的穿搭,個個唯恐炒車,誰敢展露真我個性? 日日早出晚歸,天天筋疲力盡,我們誰有心想像美好生活? 當我們的心承載不到美,香港有幾靚,我們也會看不出來。 當滿街的醜陋迎面襲來, 我們要怎樣培養美的能力, 重新發現香港的靚,感受香港的美? 今期Breakazine翻開美感的話題,不是要做生活品味指南, 而是要梳理美感是如何失落,叩問美感要如何感應, 幫助我們抵抗庸俗,對美好事物仍要追求。 日常衣着的配搭,有我們最貼身的美感經驗; 視藝考評制度,藝文之都的打造,成了藝術感旳反諷; 文青商圈,山野遺址,街頭巷尾,美感近在咫尺間。 重新掌握美感觸覺,對生活有所要求, #香港真係好靚,就不會淪為濫情口號—— 因為仍在香港的你我,真係好靚。

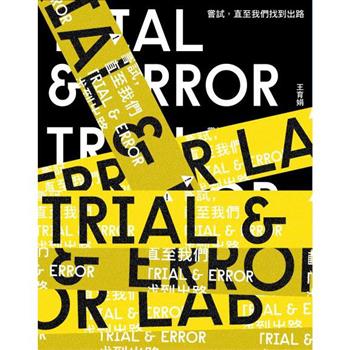

嘗試,直至我們找到出路

Trial and Error Lab的開始,來自一個問題:「如果有一個地方容讓年輕人嘗試一些計劃,將會出現什麼新可能?」 團隊從以往採訪的經歷,見證了很多年輕人礙於土地問題,無法一展所長,嘗試籌劃一個容讓嘗試與犯錯的共享工作空間。沒有相關經驗的他們,決意從零開始,藉著拜訪先行者、求問關鍵人物、申請資助,再進行一百五十日的實驗,一步一步開展計劃。 就是這樣,Trial and Error Lab正式成立。所說的「Trial and Error」,不是盲目亂試,而是透過嘗試,檢討問題,修正錯誤,累積經驗,作為下一次嘗試的養份。 從一百五十日實驗開始,Lab Fellow逐一進駐;冬去春去,轉眼過了二千多日。有些單位進駐後遷出,擁有自己的工作室;有些放下當初的計劃,開始了另一種人生方向;有些仍在起步階段,尋找發展的可能……在這裏,出路不是單一路徑,而是有各種可能。 這段日子,不只是Lab Fellow反覆試錯,也是Lab的學習過程。這是一班人嘗試、犯錯,再嘗試的紀錄,不浪漫,但極真實。 「在競爭如此激烈的城市,成功就是王道,失誤是弱者的罪名。只是,害怕失敗,往往是創意枯竭的原委。沒有誰一出生就什麼也懂,總是在跌跌碰碰中,懷着探索世界的希冀。當世界的變遷已超出我們的想像,人人都在尋找下一階段的出路時,不畏跌倒失敗,勇敢向前,是我們是否仍有明天的根本。」——梁柏堅(突破機構副總幹事) 推薦語 「因為有在Trial and Error Lab兩年的日子,被大家的努力和專注光照過、鼓勵過,我後來才有勇氣,認真想自己有什麼未完的目標,慢慢地踏出去──因為我也被大家嘗試的精神感染了,我也決定要抱着自己喜歡的事情,出去闖,出去撞板之後再起身,繼續行。」── 司徒咏姍(Trial and Error Lab Co-founder) 「相信《嘗試,直至我們找到出路》能啟發一眾青年工作者嘗試推動創新的社會服務計劃,鼓勵青年人有『試錯精神』,在失敗中學習,堅持直至找到屬於自己的路。」──蔡廉明(青年工作者) 「《嘗試,直至我們找到出路》就是這場疑似幻愛的真愛紀錄。就像一本日記,你會讀到計劃的源起、準備工夫、上路的興奮、途上的困難,亦有幾位職人試錯的實戰經驗。有志參與社會創新的朋友固然會從這本書獲得甚有價值的參考,但筆者認為任何有份參與青年工作的朋友都會從這本書獲益。」──龐一鳴(社區營造者、一拳書館館長) 「背負着機構的使命、同工的尊嚴、贊助者的支持,以及Lab Fellow的期望,這段試錯之路殊不簡單,但也不孤單。作者阿絹以找到出路為主題,在每一個創意階段,分享各種挑戰。由起步至疫情,由抗疫到開關,Trial and Error Lab一直沒有停下來。」──凌浩雲(香港浸會大學專業應用教授) 「Lab沒有大肆為自己做品牌包裝工程,沒有一面唱好自己的文藝基礎建設,沒有為成功案例大拉Banner,彷彿在示範給Fellow看,Lab自身也是一仆一碌的走過來,自我演繹以Trial and error來營運一個Trial and Error Lab。」──莊國棟(Rolling Books創辦人、七份一書店總策展人)

後疫情的健康習作

經過近三年的全球疫情大流行,我們的生活已翻天覆地,口罩、搓手液、檢測、在家工作、在地渡假、社交距離、疫苗通行證,成為日常。身體健康是最大願望,keep negative成為健康指標。在沒感染的時候,是否就足夠健康?在疫情下,我們有關注自己的整全健康嗎? 整全健康不只是沒有生病,是包括了六個範疇:身體、思維(智商與情商)、心理、人際關係、靈性、人生目標,這樣才能達到和諧的狀態,方為真正健康。但疫情下六個範疇都會出現違和狀況,包括:壓力損耗身體健康、思維久缺情商、心理失去抗逆力、人際關係疏離、忽略靈性健康、在變動的環境下失去人生方向,本書鼓勵讀者關注全人健康,調整疫情下遭生活耗損的身心靈,重回身心和諧的狀態。 本書並不單運用數據、理論解說關於健康的概念,更有幾個不同階段的人物個案、自助練習、自我檢查表,幫助讀者閱讀之餘,檢視個人狀況,坐言起行,改善自己的身心健康狀況。

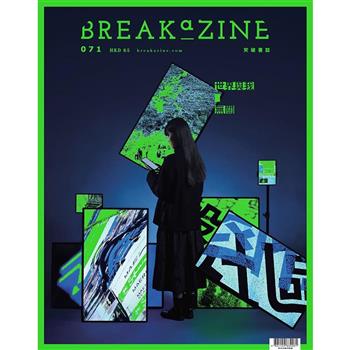

Breakazine 071 世界,與我無關

香港故事再好,都不比朋友的IG STORIES精彩; 社會議題再大,指尖輕輕一掃,帖子就從心中掃走。 2022年,我們LIKE了廣東歌、港產片、世界盃、 還有SPY X FAMILY; FOLLOW了本地創作人、KOL、旅遊達人, 還有籃球女神MANDY; 但是曾經無限着緊的「我城」, 好像暗暗的被MUTE了。 一切在復常,但世界與我無關的無力感覺, 為何沒有減退? 這一期,我們嘗試尋問香港人NEWS AVOIDANCE的緣由, 呈現大家不再追看新聞後,仍會留意的人與事。 走訪生活被磨平、卻沒有躺平的朋友, 如何規劃自己的媒體食譜,整理關注的資訊, 策展自己的公共生活。 對抗無力,重新找到連結世界的方式; 走進2023年,我們需要的,將是智識系統的重構。

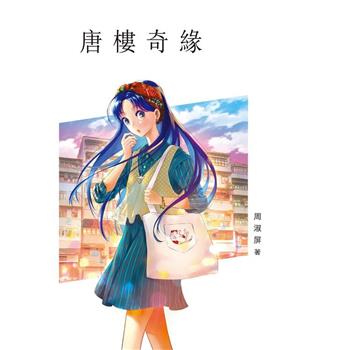

光的解剖學

「你無從認知,你的心和眼愈來愈糊塗,居然錯過光線的信號。」 在這座城中,擁有壞眼睛的人很多。 人們聲稱視力愈趨衰劣,焦點散渙、色彩混濁、遠近失序,甚至過目即忘或眼部 肌肉疼痛, 尋遍所有治療的方法,仍無法擺脫問題,最後被推介至一所認知障礙治療中心。 「心清目明,心濁目盲」,歡迎走進認知障礙中心!請根據覆診卡上的指示進入房間,在四個分科的房間中,細心觀賞「照片治療師」拍下的照片,期望你能從中領悟,分清黑白,望清真象。 「眼睛不可信,視覺不可信,於是連照片的誠信也蕩然無存。對照片和視覺失去跟他人共同的認知,你漸漸感受不來生活中的歸屬感和安全感,只能小心翼翼地摸索眼中的亂象,領略用壞眼睛看東西的竅門;在開放的世界裏顧好自己,封閉自己的世界。」 推薦語 「小說不乏精彩思辯,時有妙論,往往話中有話,延伸至小說外,闡述了作者陳苑珊對真實虛構、作者主體、編輯介入、讀者張力等藝術創作命題的心得見解。小說剖釋光為何物,同時也是出版第四本小說的陳苑珊,現階段對創作的真誠剖白。」── 李日康(作家) 「從眾生相之中,探索藝術與生存的價值,及以視覺文化在現當代的重要性與雙重性──是光線造就了視覺紋理,而我們藉由相機,成為光明的盜賊,儘管視覺又是如此的不可靠,但依舊得藉由外在的光(gewalt),去指認內在的光(lumière),如同一場啟蒙,不只是除魅,而是放開視野,迎來人性真正的光明。」──曹馭博(作家)

別跟內心怪獸拔河:接納與承諾治療的生活法則

這幾年面對社會不斷的變化,一波接一波的疫情,還有在年初第五波疫情下的恐懼和緊張,相信任何人都會想尋找到快樂。但現實生活告訴我們,快樂並非唾手可得,人生不如意事十常八九,如果生活真的無法如意,要如何活? 本書以接受和承諾療法為主題(Acceptance and commitment therapy,簡稱ACT),向大眾建議一種心理健康模式和生活智慧,透過行動實踐,活出有意義的美好生命,同時亦能獲得更深刻和長遠的快樂。

給下一輪廣東歌盛世備忘錄:香港樂壇變奏

戴上耳機,聽着流行曲,走進了一個被共鳴的空間,抒發着無法言明的情緒。在成長中,有人「學會不要離群」,也有人發現一個人也可以盡興。面對困難時,有人坦白自己「不是大無畏」,也有人無助地問其他人「真的會了解我」?在離別成為話題時,有人選擇「痛着來話別」,有人第一句就說「離不開」。 2010年,叱咤樂壇至尊歌曲大獎是RubberBand的《Simple Love Song》,唱着「繁複的戀愛」,卻期待「愛是簡單的道理」;2021年,經過了十一年後,至尊歌曲大獎又再交在RubberBand的手上,一首《Ciao》唱盡面對時代的集體情緒,只能「好好掛牽」,「約守再見」。 這十幾年間,社會經歷了種種的變遷,香港的流行樂壇經歷過低迷後,卻迎來了另一個新的世紀 ── 我們會聽廣東歌,支持香港歌手,買唱片睇演唱會,肉緊頒獎典禮的賽果。這些在幾年以前只是樂迷的狂想,現在成了很多人的日常實踐。 期望在下一個廣東歌盛世之前,記下了2010年後的香港樂壇,經歷過怎樣的日子,才回到很多人再次擁抱廣東歌與香港歌手的時刻 ─從社會背景開始,由大娛樂家至小眾歌手,由創作人至唱作人,由抗疫談到追星,以此作為備忘。

攰了,躺躺吧:為超載心靈減重

近幾年,香港經歷社會運動和一波接一波的疫情,還有社會急劇變化和移民潮,情緒和關係備受衝擊,困頓、不安、焦慮、恐懼等情緒壓心頭,不易紓解。當人面對這些負面情緒時,會感到煩惱、倦怠、疲累,這時候人必須要躺下。躺下,是要停下腳步,按下休止鍵,換一種姿態。 書中24個生活建議,給超載的心靈創造空間,心靈經歷新陳代謝,才能消化外在挑戰對生命的衝擊,好好生活。

媽媽是最強治療師:自閉孩子教養筆記

如果以為這又是一本自閉孩子家長的心路歷程,讀者只猜對一半。 本書作者除了是一位媽媽,也因「久病成醫」,她透過與孩子上訓練班,自己學習了訓練方法,也因孩子的情況,修讀了好幾個課程,為了治療孩子。所以這本是媽媽學習和實踐的筆記本,收錄不少有關自閉症成因、療法、訓練法、迷思的研習筆記;在面對自閉孩子的典型情況:偏食、固執、肌力弱、校園欺凌上,作者也有不少嘗試、學習和心得;至於走過這段路時的心力交瘁、絕望盼望,她都在本書娓娓道來。

Breakazine063 沉默

夏天過後,走進沉默,彷彿成了社會的新常態。 習慣了有話直說,不得已卡在喉嚨,千思百慮。 是軟弱?是順從?是逃避?是恐懼? 溝通陷入無言,換來割裂與孤獨。 如何令自己不在幽暗之中滋生懷疑, 讓人性在沉默的契約中不致扭曲? Breakazine 嘗試記錄沉默的聲音。 聆聽不同位置上的沉默處境,抑壓下來的躁動; 探索在無聲的氛圍下,仍被好好珍惜默契。 在靜謐中,藏着希望的種子。

Breakazine 066未來職人研究所

未來如此捉摸不定,職人還可怎樣研究? 入讀理想科目,原來未必一勞永逸; 風險話來就來,可以煞停整個行業; 抉擇或去或留,改變的是人生軌跡…… 職場瀰漫着不安,危機似乎多過機遇。 今期Breakazine嘗試在重重擔憂中尋找職人定位, 探索科技發展下,世界變出怎樣的工作潮流; 向職場達人請教如何穿越外在的技能,調正工作心法; 最終更想問出,工作之中,那些不可取代的人性。

Breakazine 065 離留誌

怎去斷定哪個才是最佳選擇? 肯定的是,或去或留, 面前也是大量的未知。 活在這樣的懸置狀態,香港人如何自處? Breakazine以香港人和在港難民作對照, 記錄兩種「離散者」的心路歷程。 從離家的鄉愁,到異地的身分困惑, 難民的生活哲學,給我們帶來什麼啓示? 致離開及留下的香港人, 路上見。

聽君一「夕」話:阿濃談文學論人生

過往的日子有不少聊天的機會,其中兩次印象比較深,一次在一個夏日營地,連續幾個晚上跟一班大學生聊;星光下依不同的主題說故事,聽意見。一次在旅舍中遇見一位有學問、有經歷的老人家,作了題材廣泛的對談。 對談時各抒己見,獲得不同視點,互有得益;也聽了不少有啟發性的故事。 當年我有寫生活札記的習慣,每次談完,趁印象猶新,把聊天的內容記了下來。 這幾年我寫了一系列中國文化的書……卻沒有介紹余光中說的「一切作家的身分證」的散文。本書就把我談散文的十一篇文字作為「個人文談」,收在第二部分。 相信這本書能夠為讀者增加知識,刺激思考,獲得閱讀樂趣。 本書也是一種提倡,提倡朋友之間聊天時,能夠把談話內容的質素提高一些。 阿濃

一瞬煙火

八個故事,長短不一,都環繞著「情」: 埋藏心底的、由憐生愛的、相濡以沫的、不求自己益處的、共患難的、不配卻仍思念的、默默守望的‥‥‥‥即或長短深淺,總是念念不忘。 小說的特點是想像力豐富,故事在現實和非現實之間發展,這給紫砂更大的寫作自由。而每個故事後面都有她想表達的理念。──阿濃 作家 迷人的作品是:當你在平滑無風的湖面,划舟而過,也可以欣賞百潯之下,一堆一族的忘憂游魚──紫砂可以做得到。──草川 詩人 作品不拘於愛情小說的套路,加上超乎常人的想像力,引領讀者屏息緊跟情節發展,不期然代入了故事人物之中。──關則輝教授- M.H., J.P 不可多得的情節、細膩的筆法、清新可喜的詞彙運用,就好像她坐在你身旁,細數她所見、所經歷、所感受的人和事。──莫華勳大律師 皇仁舊生會中學有限公司主席

如果你心累了:聽動物說故事

本書透過五則動物寓言故事,訴說人成長必然遇上的障礙:帶著後悔怎前行?、未能接納自己、與人比較、天生缺陷、外表與內心哪個更重要?這些難題,是人人必然遇上的自我成長和人際關係障礙,簡單的道理,會透過寓言故事、歌曲、輔導文章和生命故事鋪陳。邀請成長路上已無法前行的你,停下來以心靜聽動物的話。

信是有緣:阿濃短簡選

多年來,與讀者交流不斷,從紙張書寫到網絡, 有曇花一現,神龍見首不見尾; 有欲罷不能,一直保持談興。 積累既多,其中部分重讀仍覺頗有意思, 可引發思考,作生活的參謀。 及後乃有兩本書信集《阿濃短簡》、《紙短情長》的出版。 今決定將兩書合併, 去其事過情遷者, 由兩書原有共一百八十九篇減為九十三篇。 相信此書又能繼續結緣,緣起不滅。 阿濃

家.寶

余家寶,八十後,土生土長香港人。 被起名「家寶」,父母卻先後離家,留下她與嫲嫲相依為命,視名字為世界上最短的詛咒──她從「余家寶」三字開始,認識周遭的一切,遇上名字相同性格迥異的同學,愛上一個願意許諾她姓氏的人,見證一些名字的輝煌與墜落。 幾十年間,她從嫲嫲的孫女,變成她人的母親;生活的城市從借來的地方,成為了她立志面對命運之地。一路走來,她見證人事轉變,經歷屬於這地的喜怒哀樂。 因為名字,我們記得,我們保存,我們重逢,我們聯繫。一切從名字而生,這是余家寶的故事,也是香港的故事。 「《家‧寶》的創作起始點也是源於生命的痛。於我,她是一個向內心挖掘傷痛的故事,由成長而來的疑惑,到命運弄人的殘酷,再進一步挖掘在歷史的宿命加諸幾代人身上的傷痕。如果命運是一場不能避免的大風暴,似乎人就只能走進風暴之中,消化苦難存在的意義,在蕩漾著的苦痛生命中結出花果。」──蔣曉薇

第四十五屆青年文學獎得獎作品集(雙書不分售)

第四十五屆青年文學獎共徵得稿件一千五百多份。本書為得獎作品結集,共收錄五十九篇得獎作品,作品體裁包括小說、新詩、散文、小小說、兒童文學、文學評論、翻譯文學。 【各組評審】 小說初級組:可洛、徐焯賢、黃怡 小說高級組:伍淑賢、黃念欣、韓麗珠 新詩初級組:陳子謙、鄒文律、璇筠 新詩高級組:淮遠、黃燦然、廖偉棠 散文初級組:李洛霞、麥樹堅、黃子程 散文高級組:張婉雯、黃仁逵、樊善標 小小說公開組:袁兆昌、殷培基、謝傲霜 兒童文學公開組:宋詒瑞、何巧嬋、孫慧玲 文學評論公開組:郭詩詠、鄧正健、羅貴祥 翻譯文學公開組:陳潔瑩、潘漢光、廖鳳明

Breakazine 064 我現時自己肯做飯

有一天,當我們回首再看這場疫症, 其中一個最深刻的片段,或許是大家都無啖好食。 食肆的停擺,成了劣食爆發的導火線; 疫下的廚房,教我們手忙也腳亂, 地獄的食桌,揭示我們都不懂好好自我照顧。 當飲食都被外判,生活都被代理, 活在真實中,又從何談起? 不甘於三餐總是劣, Breakazine 決定首先學習「食在真實中」。 叩問如何找回被化學劑麻痺的味覺, 怎樣重新打開一道生活技藝的大門。 更體會用心地預備一餐家常便飯, 如何帶來走下去的力量。 願香港人別來也無恙, 飲水,坐直,睡好,食好,也活好。

暴風下的信仰省思

誰能免於恐懼呢?然而,靠着那跪禱於客西馬尼園、身懸各各他十架的主,我們可以有出路,在對抗與逃避之外去作正確的事,光明正大,磊落放膽,是其是非其非地忠於上主,作光作鹽,對這世界呼喊:「別怕,看哪,主已作王!順從神的人,要剛強壯膽,起來發光!」本書稿件全部來自《時代論壇》,寫作時間橫跨2019年反修例運動、疫情和國安法實施,是香港政治社會環境極大變遷動盪的兩年。2019至2020年的香港,對每個香港人來說都是史無前例的,對信徒挑戰尤其巨大。面對社會巨變,變動下的種種困惑和疑問,信仰可以給我們答案嗎?置身其中,感到陌生和無所適從時,《聖經》裏的真理要怎樣活出來?作者既是牧者,在社會巨變下,除了平常講台的宣講,也努力尋索如何活出講道者的召命,牧者的使命。在人心流離時要如何牧養?在幽暗困惑中,真理如何成為路標?在恐懼迷茫時,信仰和信徒要如何自處?在暴風中,一位牧者努力作的信仰尋問與實踐。