-

排序

- 圖片

- 條列

流變之外:澳門聯展評審大獎 藝術家羅曉瑩作品集

羅曉瑩於2020年以動畫作品《安尼姆斯Animus》,從“澳門視覺藝術聯展”逾300件(套)參展作品中脫穎而出,獲得該屆展覽的評審大獎及優秀作品獎。為表揚並鼓勵藝術家繼續在創作道路上邁步向前,文化局特意舉辦是次羅曉瑩個人作品展,讓大眾可以欣賞到更多獲獎藝術家的精彩創作。是次展覽展出藝術家的獲獎作品及4件2018年至今的新近創作,包括圖像作品、動態影像作品和動畫作品,以及她為展覽打造的沉浸式體驗空間。

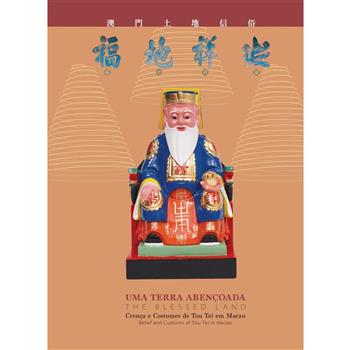

福地祥凝:澳門土地信俗

澳門,是一座東西文化交融、多元文化共存的特色城市,為傳播源遠流長的中華文化提供了豐沃的土壤,在眾多歷史悠久、文化積澱深厚的民俗文化遺產中,土地信俗無疑展示了中華民族禮敬自然、社群融洽的和諧之美。從澳門街道上廣泛分佈着形制多樣的土地神祭壇,以及家家戶戶所供奉的土地神龕,這當中顯現出中華傳統文化在澳門落地生根、蓬勃發展的生動寫照,更充分體現澳門土地信俗的普遍性。

澳門書畫聯展作品集2022

澳門書畫聯展”於1984年首辦,旨在發掘本地優秀的藝術家和作品,建立本地書畫藝術的展示平台。多年以來,展覽吸引了眾多資深藝術家和藝壇新人踴躍參加,對書畫藝術的傳承和發展發揮了重要作用。本作品集收集了於2021年徵集所得的作品中的得獎及入選作品共82件/套。

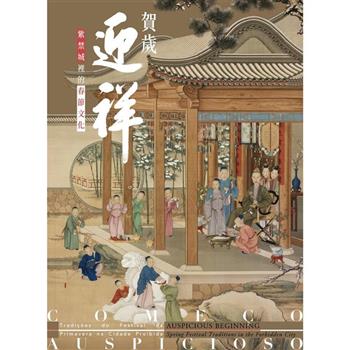

賀歲迎祥:紫禁城裡的春節文化

春節是中華民族最隆重的傳統節日,寄託著人民群眾對美好生活的熱切期盼。“賀歲迎祥 - 紫禁城裡的春節文化”展展示故宮博物院珍藏的、與宮廷春節文化相關的文物。本書為展覽圖錄,收錄全部近120件/套展品圖像,並附研究資料及論文。內容分祈福迎祥、祭祖宴親、家國天下、遊藝娛樂四部分。

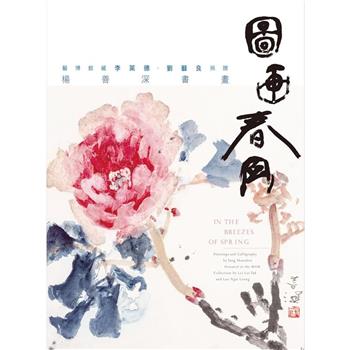

圖畫春風:藝博館藏李萊德、劉藝良捐贈楊善深書畫

楊善深(1913—2004),廣東臺山人,嶺南畫派一代宗師,本畫冊收錄由李萊德先生及劉藝良先生無償捐贈予澳門藝術博物館的書畫作品共一百件套,均為楊善深先生的晚年力作,讀者除可欣賞有關作品以外,也不徒見識楊氏嶺南畫派之風範,亦令人讚賞李氏及劉氏無私奉獻之高風。

澳門美術協會會員作品集2022

《澳門美術協會會員作品集 2022》展示182位澳門美術協會會員作品,作品種類多樣,題材豐富,中西兼備。水墨、書法及篆刻作品展現了中華傳統藝術氣韻,而水彩、油畫及素描等傳統西方美術作品及綜合媒材、雕塑和陶瓷作品,則呈現了當代多元藝術形式在澳門的融合發展,一覽本地藝術創作的新面貌。

大航海時代與澳門:中日朝越四國澳門漢文文獻檔案彙編(1500-1644)

《大航海時代與澳門 - 中日朝越四國澳門漢文文獻檔案彙編(1500-1644)》輯錄了從明英宗開始直至南明兩百餘年間,以葡萄牙、西班牙為主,以澳門為中心的大航海活動歷史的東亞漢文文獻資料。全書分上下兩卷共八編,包括實錄正史、別史雜史、政書奏議公牘、海防地理、總集別集、類書筆記、地方志及檔冊譜牒金石,共收錄文獻近500種,除中國文獻外,還包括日本、朝鮮和越南漢文文獻,共約170萬字。這是學術界第一次以全球學術視野對澳門漢文歷史文獻資料進行的全面關注,為準確全面地反映15至17世紀的大航海歷史活動提供了最為詳盡的漢文文獻資料,對該時期的歷史研究產生重大推動作用。 本書由澳門學研究專家湯開建教授主編點校。湯教授任教於澳門科技大學社會和文化研究所,長期致力於澳門史、中國基督教史、中西文化交流史、西夏史及中國邊疆民族史研究,曾先後獲得廣東、甘肅、澳門地區以及國家級社科類學術大獎12項,2009年獲頒“法國教育騎士勳章”。 澳門歷史研究最重要的也是最輝煌的一段歷史,就是葡萄牙、西班牙人東來,澳門開埠,及澳門成為15至17世紀全球貿易網絡中心樞紐的歷史。澳門歷史研究雖然從上個世紀80年代興起以來,已經走過了將近40年,但湯教授仍痛感澳門歷史研究的史料問題沒有獲得徹底的解決。葡文史料因語言的隔閡,難以真正深入。即使漢文史料的收集與整理上,仍有諸多缺漏,並沒窮盡。湯教授長期收集、訪尋明清文獻中的澳門史料,通過多年的積累,從海外包括歐洲、日本、韓國找尋到一批以前未曾公佈過的明清時期有關澳門的漢文史料,又從北京、南京、福建、上海、廣東省以及港台地區圖書館的一些古本中搜尋了相當豐富的新的澳門史料,最終彙編成本書,以圖能全面推動澳門早期歷史的深化研究。 本書對所輯錄的漢文文獻進行了全面而系統的梳理,並附有詳盡出處,是瞭解和研究澳門早期歷史的絕佳參考資料。

盼望之地:澳門痳瘋病院舍歷史檔案展

綜觀是次展覽,澳門檔案館透過精選的一批館藏檔案及相關材料,以痲瘋醫療設施的發展過程為主線,勾劃澳門痲瘋病醫療的歷史脈絡,探索不同時期的澳門社會面貌,呈現全球痲瘋抗疫的在地縮影。

豫遊之道:藝博館館藏

平裝畫冊,收錄“豫遊之道 - 藝博館館藏展”展品圖像及相關文章。以外地藝術家的視角作為切入點, 內容為十七至二十一世紀反映澳門風貌之館藏逾一百六十件。共分三個部分,分別為“地誌畫:十七至十九世紀版畫”,“錢納利:亦師亦友”,“現代軌跡:二十至二十一世紀作品”。從早期西方使團隨行畫師及旅行畫家所繪製的畫作到二十一世紀外地藝術傢俱有現當代特徵的油畫、水墨、版畫、雕塑、錄影裝置等,串聯不同地區的畫家在澳門留下的足跡。

流光歲月:澳門博物館館藏明信片展

澳門博物館舉辦《流光歲月 - 澳門博物館館藏明信片展》,精心挑選一百八十多件館藏明信片及相關物品,展現自十九世紀末至二十世紀八十年代澳門韶華,重現往昔澳門的景致,見證時代的變遷。表現形式從歷史繪畫到攝影作品,由繁忙的港口到恬靜的街巷,反映了澳門華洋雜處、多元共存的社會人文特色。

澳門水域的海盜 (1854 - 1935)

“澳門水域的海盜(1854-1935)”這一主題,經常廣受大眾關注,但這次並不僅僅是一次文獻展覽而已。“海盜”的固有形象反映了世人的慣常想象:冒險、浪漫、殘暴、嗜血……這些印象往往源自文學和影視作品。然而,若拋去紛繁的想象,轉而進行更加深入的研究,我們很快會發現,“海盜”其實是一個非常複雜的課題。 因此,“澳門水域的海盜(1854-1935)”一方面旨在引起公眾和學界對海盜主題的研究興趣,並將其作為涉及地緣政治、外交、經濟、社會等方面的議題來探究;另一方面,亦向公眾展示澳門檔案館珍藏的豐富文獻資源。 本圖錄的第一部分,將按6個方面結合部分展覽檔案文獻作介紹,以期為該專題研究起到拋磚引玉的作用;第二部分,開列了澳門檔案館館藏與澳門和鄰近地區水域海盜活動相關的案卷,這些資料均屬於檔案文獻展覽的一部分。

當代葡萄牙藝術音樂:喬治.佩西尼奧、坎迪多.利馬、若昂.佩德羅.奧利維拉

該書收錄20至21世紀中,三位重要的葡萄牙藝術音樂作曲家 - 喬治.佩西尼奧(Jorge Peixinho)、坎迪多.利馬(Cândido Lima)和若昂.佩德羅.奧利維拉(João Pedro Oliveira)多樣的作品體裁,對作曲家的音樂創作思路及方式進行了一系列作曲技巧和原則的研究,為當代葡萄牙藝術音樂研究提供可貴的文獻資料。

華麗逸事:哈麗特‧洛筆下的澳門

1829年,一位年輕的美國女子與她的嬸嬸和叔叔來到中國沿海地區的歐洲人圈住地,並在澳門生活的五年時間裡寫下了日記,這些日記不僅讓她的個性躍然紙上,也為我們描繪了當時澳門生活的豐富圖景。

星槎萬里:紫禁城與海上絲綢之路文物特集

星槎萬里——紫禁城與海上絲綢之路”展示故宮珍藏與海上絲綢之路有關的文物精品近一百五十件,集中反映明清時期宮廷與外部世界交流互動的纍纍碩果,呈現紫禁城與海上絲綢之路諸國文明交相輝映的盛世風華。

絲路古憶:西夏文物特展

本書以中、葡、英三種文字,圖文並茂介紹絲綢之路上的西夏,西夏建立於公元1038年,版圖位於河西走廊以東一帶,其鼎盛時期疆域範圍橫跨今寧夏回族自治區全部,甘肅省、青海省、內蒙古自治區以及陝西省等部分地區,有“東盡黃河,西界玉門,南接蕭關,北控大漠”一說;前期曾與北宋、遼鼎立,後期與南宋、金對峙,歷時190年,共經十主。後來曾經盛極一時的西夏文化湮沒在歷史的塵沙之中,直至二十世紀,隨着各類文獻、文物的大量出土,使凝聚了西夏人智慧的一批批珍品再現於世人眼前。

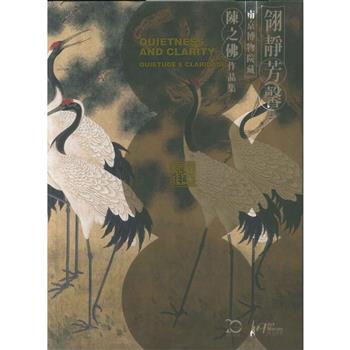

翎靜芳馨:南京博物院藏陳之佛作品集

澳門特別行政區政府文化局澳門藝術博物館與南京博物院合辦“翎靜芳馨 - 南京博物院藏陳之佛作品展”,展出中國二十世紀工筆花鳥畫家陳之佛的作品、創作草圖、粉本、素材及器物,期望以較全面的角度介紹陳之佛的藝術,提高公眾對中國工筆花鳥畫的認識及領略陳之佛獨特的藝術精神。本圖錄編選本次展覽所展示之展品以及陳之佛使用之文具。

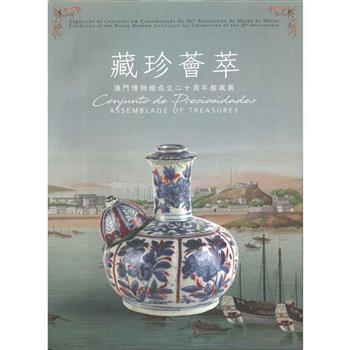

藏珍薈萃:澳門博物館成立二十周年館藏展

本書以中、葡、英三種文字,圖文並茂介紹澳門是中西文化交匯之地,歷經四百多年的華洋雜處,促成了不同文化在這裡共生共存。澳門博物館作為一間綜合型的城市博物館,以實物展示澳門的滄海桑田與時代變遷,紀錄並呈現澳門的文化遺產和人文魅力。

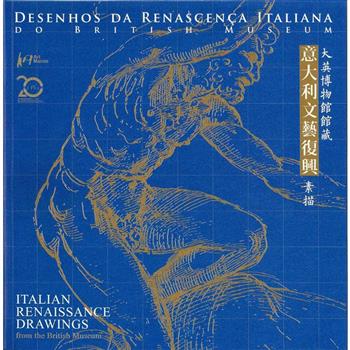

大英博物館館藏意大利文藝復興素描

畫冊為平裝,收錄“大英博物館館藏意大利文藝復興素描展”42位意大利文藝復興時期大師所創作的52件作品。作者包括,如曼特尼亞 、達文西、米開朗基羅、提香、拉斐爾、羅素.菲倫蒂諾等。內容分為六個部分:人物、運動、光線、服飾、自然界和故事,展示了文藝復興時期藝術的典型主題。畫冊同時刊載專文、地圖、詞彙表等供讀者參考。

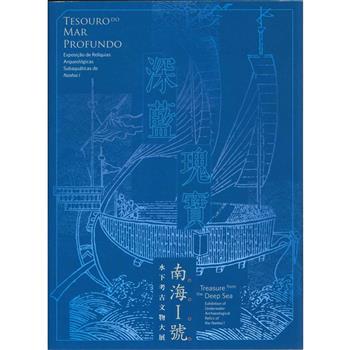

深藍瑰寶:南海I號水下考古文物大展

透過“南海Ⅰ號”的珍貴藏品,既有瓷器、金器,也有船上船員的生活用品,及船體和貨物的介紹,很好地展示了古代海上絲綢之路開展貿易、文化交流盛況的實物佐證,加深對海上絲綢之路的認識,了解到國家水下考古的發展成就,並對國家所倡導的新時期“一帶一路”的倡議有更深刻的理解。“南海I號”具有完整和清晰的脈絡訊息,反映出“南海I號”沉船的重要考古發現,同時亦呈現了南宋海上貿易的模式、規範,揭示了南宋,以至整個海上絲綢之路的商貿內涵與特色。

漢文文書:東波塔檔案中的澳門故事

聯合國教科文組織於二零一七年十月三十日公佈,由文化局澳門檔案館和葡萄牙東波塔國家檔案館聯合申報的“清代澳門地方衙門檔案(1693─1886)”被載入《世界記憶名錄》。這批檔案反映清代澳門的社會狀況、人民生活、城市建設和商業貿易,還反映當時的澳門在世界上具有着特殊的地位和作用。“漢文文書──東波塔檔案中的澳門故事”展覽共展出百多份檔案文獻,與廣大市民一同品讀檔案記載的發生在澳門卻關乎中國、葡萄牙,甚至印證世界歷史重要進程的故事。將檔案文件與清代相關圖文資料相印證,以期重現清代澳門豐富多彩的歷史圖景。

饒宗頤,志學游藝人生

《饒宗頤,志學游藝人生》於2015年7月首次出版,由施議對教授編纂,是慶祝澳門饒宗頤學藝館開幕的作品之一。該書書稿共分四個部份,前三部份以饒教授的游藝經歷、學藝個案導賞及其與澳門之間的淵源,展現饒宗頤教授豐厚的學藝人生;最後一部分為饒宗頤學術年表,清晰羅列出饒教授一生的經歷和成就。

澳門傳統手工業口述歷史

該書是在澳門的傳統行業中挑選七種行業對其從業員進行口述歷史訪談。反映出相關手工業的技藝、傳承、發展和變遷等情況,同時讓澳門不同時期的社會精神和人文面貌得以復現。

晚清澳門華政衙門研究

本書作者廣泛收集和研讀了刊登於《澳門憲報》等報刊和澳門檔案館館藏的葡語原始文獻,就澳門華政衙門的歷史淵源、形成過程、組織結構、功能作用、建制沿革、運作狀態、歷史影響等方面進行全面深入的研究。本書大量徵引此前鮮有使用的葡語文獻,使本書的史料基礎大為拓寬、考察的事項和層面顯著增加,豐富了讀者對華政衙門歷史沿革的認知。同時,本書對現有研究成果中的多個疑點進行闡述,在一系列要點上做出澄清,增強了研究成果的準確性。本書還輯譯了上百篇原始文獻,為學術批評和深入研究,提供了方便之門。