-

排序

- 圖片

- 條列

觸動:活水—2025桃園國際水彩雙年展

活水—2025桃園國際水彩雙年展,本屆以「觸動 Touching」為展覽主題,畫冊完整收錄策展理念與藝術成果。內容包含策展人藝評專文、32位參展藝術家作品介紹及培力策展人觀察單元,呈現桃園推動國際藝文交流與美學教育的深厚成果,並持續發展水彩藝術推廣,展現跨文化藝術對話。Flowing Water: 2025 Taoyuan International Watercolor Biennial, this year’s exhibition, themed "Touching", fully embodies the curatorial vision and artistic accomplishments. The catalog includes curatorial essays and art critiques, introductions to the works of 32 participating artists, and an observation section by curatorial trainees. It showcases Taoyuan’s solid achievements in fostering international cultural exchange and aesthetic education, while continuing to promote the development of watercolor art and presenting a vibrant dialogue across cultures.

桃園市立美術館典藏專刊 2023-2024

《桃園市立美術館典藏專刊 2023-2024》彙集兩年間77位藝術家,150餘件作品的完整資料,收錄藝術家小傳、相關研究專文,並分依典藏軸線及屬性,將作品圖版劃分為「桃園—臺灣—國際」、「城市『記藝』」、「水墨書藝」、「競獎作品」四大單元,以期讓讀者更聚焦於桃美館作品收藏的方向策略,明瞭典藏品之間所構築的譜系脈絡。

我家住在「砲彈村」[精裝]

我家住在「砲彈村」》是一部以童年視角書寫的眷村繪本,串連家族記憶、戰地歷史與成長故事。小主角用單純而天真的語氣,帶領讀者走進一個既特別又溫馨的地方——「砲彈村」。故事從「我小時候住的地方叫砲彈村!」開場,立刻引起好奇。砲彈村的名字來自八二三砲戰,當年政府將戰場上收集來的砲彈彈殼賣掉,換來建造眷村的經費,才有了這個家園。爺爺曾經親身經歷戰爭,住在金門太武山的坑道裡,在砲聲隆隆中守護家園。他的口述,不僅是戰爭的見證,更是後輩能安穩成長的重要基礎。然而,書裡的重點並非戰爭的殘酷,而是戰後的日常生活。眷村裡的紅磚房子、一百戶人家的整齊排列、村口圓環的銅像、家裡熱鬧的小院子和芒果樹,都構成孩子眼裡最親切的風景。院子裡的雞鴨鴿子像開派對般熱鬧,巷弄間充滿捉迷藏和影子遊戲的笑聲。爺爺是英雄、奶奶是太陽、媽媽是堅韌的支柱、爸爸是心中的寄託,三代同堂的溫情,在生活點滴中展現。這是一部結合「歷史」與「童年」的故事:它讓孩子認識戰爭與和平的連結,理解今日的安定不是理所當然;同時也讓大人重溫眷村裡的濃厚人情與家庭溫暖。書中不只是一個家庭的回憶,更折射出整個時代的縮影——從砲火到笑聲,從動盪到安定,砲彈村象徵著用犧牲換來的和平與生活。"I Live in the Cannonball Village" is a picture book told through the eyes of a child, weaving together family memories, wartime history, and the warmth of growing up. The story opens with the line, “When I was little, I lived in Cannonball Village!”—immediately sparking curiosity.The village’s unusual name comes from the 1958 Quemoy artillery battle. At that time, the government sold collected cannon shells from the battlefield to fund the construction of new homes, giving birth to this community. The grandfather once hid in tunnels on Mount Taiwu under relentless shelling, his stories passing down the weight of war and the foundation of peace for later generations.Yet the heart of the book lies not in war, but in everyday life after it: rows of red-brick houses, a village statue, lively courtyards shaded by mango trees, and the playful sounds of children filling the alleys. Through the child’s eyes, family members become heroes and sources of love—grandfather the protector, grandmother the sun, parents the strength of home.Blending history and childhood, Cannonball Village helps young readers understand the cost of peace while reminding adults of the deep bonds and resilience that defined an era.

佇桃園食世界[精裝/兩本合售]

本書以圖文並茂的繪本形式,整合桃園地區的多元飲食與閩南文化,並藉由文字、圖像、藝術及美食的結合,傳達與推廣本土多元文化的魅力。這套書籍不僅深入淺出地介紹桃園的特色料理,更透過美食串聯起各族群的生命記憶與文化底蘊。透過繪本的趣味性,讓讀者在閱讀中自然而然地認識本土文化,並激發對在地文化的認同感與好奇心,進而達到文化傳承的目標。

桃仔園‧澗仔壢雙城舊事[軟精裝]

桃園與中壢為桃園市南北二大城,歷史紋理豐厚,惟歷經荷西、鄭氏、清領、日治、戰後的時間長河,其歷史文化發展脈絡面貌逐漸模糊,桃園市政府文化局因此辦理《桃園舊城人文史地歷史調查研究計畫》,透過歷史與建築、交通與產業、城區生活與老店、名人與文學等主題探查、梳理、盤點,歷經11個月的努力,不僅查找到桃園和中壢舊城區許多不為人知的故事,還採訪到諸多在地家族,如桃園的陳合發家族、泰益商行彭姓家族與信東商店吳姓家族,中壢則有丸永運送公司曾家、彭元吉刃物五金和創辦以文吟社的中壢吳家、後寮朱家等,成果可謂豐碩。此外,還規劃中壢區巷仔46主理人陳俊有與桃園區陽明一街實驗工坊藍博瀚帶領走讀,透過沈浸式的導覽,體會中壢與桃園舊城區故事挖掘與記錄的重要性。不僅完成桃園和中壢舊城區的歷史文化盤點,還獲得逾四十位市民的熱情共筆。從而將這些實證的調研成果整理、編輯成本書《桃仔園‧澗仔壢雙城舊事》。

徐鴻志縣長專書:文武兼備的桃園縣長徐鴻志[精裝]

為記錄桃園行政百年發展,藉由歷任縣長口述訪談,以作家視野書寫桃園,記載城市變遷、歷史記憶及縣政發展。本案計畫以機關委託之作家,深入調查徐前縣長鴻志生前事蹟所撰寫之文稿,透過作家視野、歷史回顧與史料相呼應,委託專業廠商進行專書編印,以文學出版形式重現桃園縣政發展,以及徐鴻志前縣長生平的重要軌跡。

桃園文獻的實踐與展望:2024桃園學[軟精裝]

桃園市政府文化局在2024 年規劃了「桃園文獻的實踐與展望:2024 桃園學研討會」,在既有基礎上深化桃園學和地方學的研究水準和能量,透過專家學者的集思廣益,思索未來桃園學在歷史文獻上的典藏、展示和各種開發新資料的議題,這本書就是眾位學者的智慧結晶。

風起05—前空軍桃園基地設施群「05警戒區 」開館誌[線裝]

本書以風起05為題,訴說跑道頭過往的輝煌戰績,探討文化資產與博物館園區的願景,從戰備用途到文化展演,警戒機庫角色的轉變,體現了空間再生,就如同探索文化資產再利用的無限可能般,它將與無數的下一代共同展翅翱翔。

憲光二村眷村文化園區開館誌

憲光二村是全國唯一全區保留的憲兵眷村,於109年開始進行第1期修復及再利用工程,如今以「憲光二村眷村文化園區」的新姿態正式對外開放,藉由開館誌紀錄憲光二村過去、現在與未來,並以照片回顧憲光二村過往樣貌,帶領讀者沉浸眷村時光,持續傳承珍貴的文化記憶。

聞起來像大人的氣息:二〇二四桃園鍾肇政文學獎長篇小說正獎

2024桃園鍾肇政文學獎得獎作品集,文學獎總共包含5大類,長篇小說、短篇小說、新詩、童話、散文;此本為:2024桃園鍾肇政文學獎長篇小說正獎《聞起來像大人的氣息》。 《聞起來像大人的氣息:二〇二四桃園鍾肇政文學獎長篇小說正獎》 從台北轉學到雲林的迎慶,在認識同校的辰安後,逐漸對這個無趣的地方有了新的看法。與其當個冷漠的台北人,她決定成為愛管閒事的鄉下人。她開始用著自己的方式,試圖改變周遭的人;然而,她的舉動卻讓看似安穩的校園,意外迎來劇烈的變化。

二〇二四桃園鍾肇政文學獎得獎作品集:拾字象限

《二〇二四桃園鍾肇政文學獎得獎作品集:拾字象限》 / 聯經 2024桃園鍾肇政文學獎得獎作品集,文學獎徵件類別5大類,長篇小說、短篇小說、新詩、童話、散文;此本為《二〇二四桃園鍾肇政文學獎得獎作品集:拾字象限》,內容為短篇小說、新詩、童話、散文之得獎作品集,集結15位得獎者之作品。

順伯的好日子[精裝]

以順伯的視角,帶領讀者深入眷村的日常生活,展現彼此互助互愛的精神。故事中,順伯回味過往的點滴,透過與鄰居之間的交流,感受到濃厚的人情味。每年的中秋節,眷村的氣氛總是特別熱鬧,順伯精心製作的充電月餅成為村民們期待的美味。孩子們在旁嬉鬧,迫不及待地等待著這個團圓的時刻,笑聲飄揚在空氣中,彷彿也在慶祝這份幸福。雖然思鄉之情時常湧上心頭,但在鄰里的關懷中,順伯找到安慰與溫暖。這份深厚的情感讓他不再孤單,無論是日常的互助還是節慶的歡慶,都讓他感受到濃厚的眷村連結。透過與鄰居們的交流,順伯分享生活中的點滴,彼此的支持與陪伴讓每個平凡的日子都變得珍貴。他深刻體會到,真正的幸福在於與鄰居共度的每一瞬間,這份濃厚的人情味使得眷村生活更加溫暖。

美術館裡的書:韓國現當代書藝展(精裝)

「美術館裡的『書』:韓國現當代書藝展」為橫山書法藝術館(書藝館)與韓國國立現代美術館(MMCA)聯手策畫,首次在臺灣系統性展示韓國現當代書法。有鑑於臺灣少有韓國完整之書法藝術主題展覽和研究,書藝館特別與MMCA合作,商借韓國現當代書藝重要作品來臺展出,期能透過不同地域的書法藝術圖景,開啟書法藝術於東亞現當代藝術世界中的對話路徑。

一座崩潰的大山-劉邦友縣長的故事[精裝]

劉邦友縣長離世已經快要三十年了。公館血案之前一天,他還是一位許多人心目中、言談中所說的好縣長、好朋友,他的政績、他的豪情、他一旦鎖定目標堅定不移向前衝的個性,讓桃園縣跨著大步邁入新的格局,新的氣象。只是突然黎明槍響,奪走了他的生命,可悲的是此後少人談起他對桃園的好,對朋友的好,提到他,就是血案,提到血案,就是揣測,就是負面,人人假扮福爾摩斯,牽強附會、捕風捉影,於是劉邦友的影像模糊了,扭曲了。

桃園市立美術館典藏專刊 2021-2022

桃園市立美術館作為位處國門之都的美術館,典藏策略除了反映桃園藝術的人文背景,亦於立足地方發展的脈絡上,側重與國內外藝術議題相互脈動、連結。《桃園市立美術館典藏專刊 2021-2022》彙集兩年間入藏之來自89位藝術家的370餘件藏品,收錄完整作品圖檔與藝術家小傳,以及三位學者專家以桃美館三大典藏軸線——「國際對話」、「城市 記『藝』」及「書藝研究」為題,針對藏品進行研究論述的專文。

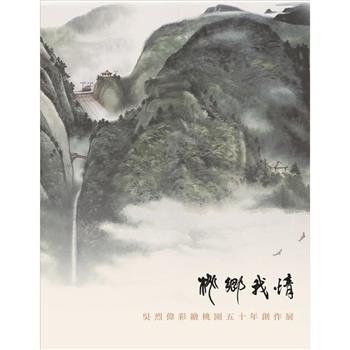

桃鄉我情:吳烈偉彩繪桃園五十年創作展

吳烈偉老師是桃園在地的知名藝術家,本次展覽是吳老師五十年創作生涯的回顧展,展出作品涵蓋了桃園的自然山河、人文風情、名勝古蹟等各個面向,在吳老師的筆下,桃園的秀麗風光如詩如畫,充滿了生機與活力。他的作品不僅描繪了桃園的山川景物,也記錄了桃園的地貌變遷和人文地景,讓我們可以透過藝術家的視角,重新認識桃園這座城市。

墨繹者 2024桃園市美術家邀請展

「2024桃園市美術家邀請展」以東方媒材書法、篆刻瓷刻、膠彩、水墨作品展出,以「墨繹者」為主題,以與墨相識,從而成為墨的演繹使者,精彩作品將在桃園市政府文化局展陳。

水彩的可能─回到真純:2022桃園水彩藝術展

桃園「水彩畫的可能性」是台灣眾多場館展覽系列裡讓人「耳明目聰」的規劃,雖然不像其他一些展覽題目驚世駭俗、讓人揚眉,但主題明確,發人深省。在可能與不可能之間,水彩創作的魅力於焉而生,觀賞的趣味與美感體驗也於此而出。「藝術的可能性」,充滿挑戰與期待,一如人生,過程其實重於結果,當然優異的結果有賴過程的努力經營;也一如文化,是集體傳承、共享甚至是衝撞的呈顯。

文字造山:2023桃園鍾肇政文學獎得獎作品集

本書為2023桃園鍾肇政文學獎得獎作品集。已踏入第九屆的桃園鍾肇政文學獎,經過多年深耕,已然是一年一度標誌性的藝文盛事。今年度徵件文類共有六項,分別為長篇小說、短篇小說、新詩、散文、報導文學以及童話,海內外各方來稿類型繁多,題材涵蓋面向抑或思想探究深度,皆有傑出表現,無一不令人驚豔。共收錄6個文類的評審總評、決審會議紀錄及得獎作品全文。附錄「2023桃園鍾肇政文學獎徵文簡章」。

二○二三橫山書藝雙年展:法與無法交織的年代-書法作為一種視覺形式

桃園市立美術館於2023年首度舉辦「橫山書藝雙年展」,邀請東海大學美術系助理教授吳超然,以及本館專案督導陳俋佐擔任策展人,共同發掘當代書法藝術的可能性。包括古典書法的現代演繹、書法與現代繪畫之間的互動關係,以及書法藝術的前衛性等,刺激書法藝術未來的發展想像。

疊疊樂:桃園虎頭山公園考古遺址[精裝]

為推動考古遺址相關知識普及化,桃園「虎頭山公園考古遺址」為重要考古遺址地點之一。為使民眾們更加了解遺址相關知識,希望能藉由淺顯易懂的考古繪本,以本市「虎頭山公園考古遺址」為主,讓大人及小孩能夠透過故事與文字,回溯歷史記憶及場景,激發對於遺址興趣、對當地之瞭解。

2022桃園市立美術館年報

桃園市立美術館自2018年成立迄今已屆滿五年,2022年歷經館長交接、館務重新盤整,不間斷地發揮美術館各項功能,力圖於兼顧在地脈絡與國際藝術潮流的雙重視野中,為桃園儲備各種現當代藝術動能。本書記錄桃園市立美術館2022年各項業務推動實績,並藉由展覽策劃、徵件培力、教育啟發、典藏修護、研究出版與行銷服務等相關篇章,與大眾分享美術館的年度成果。

航空城文化與軍事記憶:2022桃園學[軟精裝]

航空城區域內有其豐富的歷史發展與產業變遷之風貌,本書透過數十位專家學者的研究,針對航空城範圍內的軍事文化、文物檔案、產業經濟、信仰文化、教育資產等內容進行細緻的梳理,以建構出航空城整體歷史文化的脈絡。

![我家住在「砲彈村」[精裝] 我家住在「砲彈村」[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630870839/2028630870839m.jpg?v=e6e58)

![佇桃園食世界[精裝/兩本合售] 佇桃園食世界[精裝/兩本合售]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20280/2028031141897/2028031141897m.jpg?v=1ec36)

![桃仔園‧澗仔壢雙城舊事[軟精裝] 桃仔園‧澗仔壢雙城舊事[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20173/2017330357474/2017330357474m.jpg?v=3823a)

![徐鴻志縣長專書:文武兼備的桃園縣長徐鴻志[精裝] 徐鴻志縣長專書:文武兼備的桃園縣長徐鴻志[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20278/2027830241777/2027830241777m.jpg?v=43782)

![桃園文獻的實踐與展望:2024桃園學[軟精裝] 桃園文獻的實踐與展望:2024桃園學[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20173/2017330357184/2017330357184m.jpg?v=06021)

![風起05—前空軍桃園基地設施群「05警戒區 」開館誌[線裝] 風起05—前空軍桃園基地設施群「05警戒區 」開館誌[線裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20159/2015950025766/2015950025766m.jpg?v=37914)

![爺爺的寶藏[精裝] 爺爺的寶藏[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630727317/2028630727317m.jpg?v=2bfb0)

![順伯的好日子[精裝] 順伯的好日子[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630727447/2028630727447m.jpg?v=a7494)

![一座崩潰的大山-劉邦友縣長的故事[精裝] 一座崩潰的大山-劉邦友縣長的故事[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20278/2027830227535/2027830227535m.jpg?v=defab)

![榜書[精裝] 榜書[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20294/2029430140948/2029430140948m.jpg?Q=cbfc8)

![疊疊樂:桃園虎頭山公園考古遺址[精裝] 疊疊樂:桃園虎頭山公園考古遺址[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20279/2027980009647/2027980009647m.jpg?Q=f51ab)

![眷村小學運動會開始![精裝] 眷村小學運動會開始![精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20258/2025800137907/2025800137907m.jpg?Q=df948)

![蒲小英的新家[精裝] 蒲小英的新家[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630576038/2028630576038m.jpg?Q=7543f)

![航空城文化與軍事記憶:2022桃園學[軟精裝] 航空城文化與軍事記憶:2022桃園學[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330316197/2027330316197m.jpg)