-

排序

- 圖片

- 條列

口傳台江:奇譚、俚諺與故事

本書以台江在地口傳文化為主題,作者搜羅台江地區的口傳文化,並分類為地方信仰傳說、地方拓墾故事與在地俚諺三大類。書中每則奇譚、俚諺與故事,都飽含在地人代代流傳的生命經驗與文化厚度,透過這些在地論述,可理解台江地區的歷史發展。本書亦提供俚諺發音影音可搭配聆聽。

神行台江:神祇與厭勝物傳說

面對環境的變化,人們懷揣著企盼努力生活,期望風調雨順、平安健康。台江的天神與地祇、千百年來衍生出各式厭勝物與民俗活動,都是這些念想的投射。本書經過文獻考據與扎實的田野調查,將帶領讀者共行台江,順著歲時祭儀,走讀在地信仰文化。

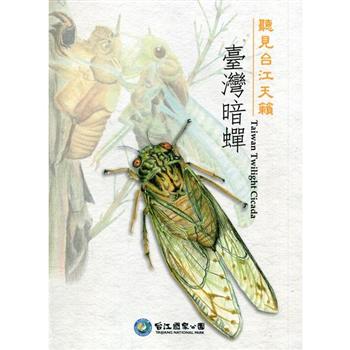

聽見台江天籟:臺灣暗蟬(軟精裝)

蟬是臺灣常見昆蟲,擁有豐富的種類與數量,不僅鳴聲大得驚人,羽化後留下的蟬蛻,更是許多人兒時記憶與收藏。臺灣暗蟬是臺灣特有種,目前最大棲地分布在台江國家公園城西防風林,本書透過張原謀老師的研究成果,深入淺出完整介紹臺灣暗蟬的生態與地下生活史,加上大量的精彩照片與手繪圖,是難得的介紹臺灣特有種的科普書籍。

風光鹽生:台江地區鹽業紀錄影片 (USB 隨身碟 )

台江歷史繪本與暢銷兒童作家王文華合作,讓文字與圖像串起美妙音符,讓畫面充滿弦外之音。本書講述台江先民面對曾文溪洪濫,像瞎眼的青暝蛇亂竄,住在溪畔的村落受到水患襲擊,輕則田園被洪水沖毀,重則全村被滅;面對如此惡劣自然環境,台江附近先民發展出避水患而居的「扛茨走溪流」生活型態,形成台江特有的生活智慧景象。

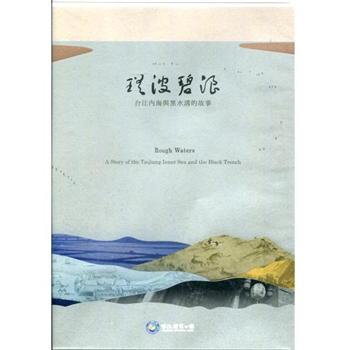

瑤波碧浪-台江內海與黑水溝的故事DVD

這裡是大魚嬉戲悠遊的美麗海岸。台江內海,曾經有一個古老名字「海翁窟」,環抱海岸的沙洲,也因而被稱為「海翁線」。海翁,也許是鯨魚、海豚。牠們在這裡棲息,遊戲,給了人們無限的想像。台江內海,一個關於河流、潟湖與沙洲的演變;一個關於人群在環境變遷中往來,衝突與求取生存的故事…

進與退的生命樂章(DVD)

台江國家公園,臺灣本島的最西端,滄海變桑田的歷史見證者。水與土在這裡交會,乾與濕在這裡輪替,在海洋與陸地的交界,隨著潮起潮落,各式各樣獨特的動植物在這裡相遇。在進與退之間,人類與自然萬物交織出規律卻不平凡的生命樂章。

繁海夢田-台江國家公園簡介影片(DVD)

本片採用空拍、水下攝影、超慢速攝影及微距攝影等多元視角,從濕地延伸到海洋,也翱翔到天際, 用高畫質細膩呈現台江自然生態的驚奇與生存的殘酷現實,帶領觀眾看見台江國家公園與在地居民如何耕耘這片繁海夢田,保護長久賴以為生的家園。

閱覽台江-台江國家公園資源解說手冊(二版)

臺南沿海地區,古稱為「台江」,為漢民族渡台較早進入墾殖的地區,故不僅保存著西拉雅文化遺跡,及豐富且完整漢民族墾殖史蹟;在地貌上,因台江內海及曾文溪改道,造成此區滄海成桑田等地形變遷與產業利用。台江因臨海的地理條件且日照充足天候因素,自早便被開為鹽田、港埠與魚塭等利用,然在此開發過程中,卻也難能可貴地保存著幅員廣大珍貴的濕地生態,在濕地上其間不僅分布著臺灣種類最多數量最大的紅樹林,也成為國際級保育動物「黑面琵鷺」等眾多鳥類重要的棲息地。 本書分為「穿越古航道 談時光」講述台江內海時間軸地理變遷與此土地上的歷史演變,「看滄海桑田 孕生命」介紹台江國家公園不同類型濕地生態(紅樹林濕地、河口沙洲潟湖、海岸林生態鹽沼濕地、海洋生態),「從漁鹽地帶 訴興衰」訴說台江鹽業文化、養殖漁業歷程。「探索台江─來台江漫步 讀珍寶」導覽台江國家公園介紹各據點遊憩特色及如何安排旅遊行程。

游黽飛蛉:台江昆蟲圖鑑

台江國家公園位於臺灣西南沿海地區,昆蟲資源獨特卻也極易受到人為開發的干擾,是生物多樣性調查研究中容易被忽略的地區。本圖鑑介紹了180種台江國家公園及周圍地區常見的昆蟲,並包含了許多只有這裡才見的到的台江特色昆蟲。讀者在暢遊台江國家公園的同時,可以藉由本書「觀察昆蟲」、「欣賞昆蟲」,進而「愛上昆蟲」。

浪花淘盡:台江土地的流光物語

台江地區蘊含古蹟、廟宇、民俗等文史資源,及人文內涵均相當豐富,當人們開始於此聚居生活,就已持續於這片土地上寫下故事。台江的自然地理環境不僅有山有海,溪流交縱,更曾經是一片少見的「內海」,經歷淤積陸浮的演變成為一般陸地。本書整合歸納歷年所作之各類實質調查,以詳實田野調查資料,轉化成大眾瞭解台江文史知識與環境教育時的實用材料,兼具教育意義與遊憩導覽。

黑琵行腳Black-faced Spoonbill Journal

There is no doubt that the black-faced spoonbill is one of the most representative species in Taiwan’s ecological conservation history. Every year, more than half of the BFS global population choose to winter in Taiwan. This gives Taiwan a leading role in international conservation. This book captures the BFS during the rotation of the four seasons and their life struggle all over the world, from the break of dawn to late at night, braving the snow and inclement weather. The authors follow them as they migrate from north to south and back again despite the long and hard journeys from BFS wintering sites to their breeding grounds, just so they can faithfully present the many faces of BFS in different time and space. We have no way of knowing how long a great piece of literature would take to finish. We only know that this book has taken us more than 20 years to prepare and 3 years to plan and produce. As if racing with light, we must rise before sunrise and only call it a day after sunset in order to put each and every piece of the BFS global distribution puzzle in place before the environment changes drastically.