-

排序

- 圖片

- 條列

空間設計要思考的是:人與空間、形式和機能,從思考到現場,陸希傑的極簡美學與實踐(暢銷改版)

建築與設計, 是一個社會事件,一個看世界的入口,一場無止盡的探險。 若要將這個「入口」具象化,應該會是什麼樣子呢? 建築師阮慶岳曾說:陸希傑是足以讓現實建築界覺得不安的「假建築」;而假之所以為假,不只因為其作品中如紙片翻飛的建築語言,而是陸希傑太誠實地道破了建築的本質: 空間本鍛造的視差,設計乃暫時的註記。 建築,真的是假的。 凝思以灌鑄,運神而飛形的陸希傑, 此言不假。 陸希傑,1989年東海大學建築系畢業,1993年取得英國AA建築聯盟碩士學位,成為第一位從AA畢業的臺灣人,並進入指導老師Raoul Bunschoten的事務所擔任設計師。回國後成立CJ STUDIO,除建築及室內設計之外,亦涉足傢具設計、產品設計等相關研究開發。曾入選為美國室內設計雜誌INTERIOR DESIGN 75週年特集中「五位具潛力設計師」之一、TID Award十大室內設計師等多項殊榮。 執業迄今近二十年,早期國聯飯店、CJ Studio、信義路康宅等代表作著重空間的空間性,追求極簡的同時亦可讀出理論與實驗意味;中期與竇騰璜張李玉菁、Aēsop等品牌長期合作,擅長以點石成金手法賦予材料新意,亦成為品牌空間形象的重要推手;而居家設計以形式融會機能見長,靈動的天花板造型經常為人所仿效,卻難有能得其三昧者。作品氛圍由早期如醫院般安靜荒涼的意境,逐漸柔化為美術館與圖書館的人文知性質地。而一座城市如何新陳代謝、夙夜更迭,則為其長期關心的議題。 揭開陸希傑對於空間設計的思考、成形、實踐過程, 「設計開始之前」‧「從思考到現場」‧「面對現實」‧「作品作為研究」 15個ISSUE闡述觀念視角, 36組PROJECT串聯交織設計脈絡, 10篇VISION從大師的肩膀上看世界, 將空間設計的「表現手法」進階到「美學形式」, 整理出人與環境、時間、社會、文化等交織的互動關係, 持續追問「空間設計,要思考的是: 」。

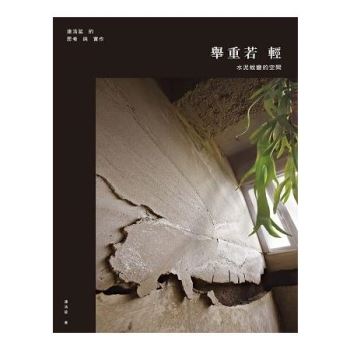

舉重若輕:水泥蛻變的空間,連浩延的思考與實作

空間,承載生命的容器。 材料、氣候、時間,以及最關鍵的──人,共同形塑這個生活容器的模樣。 面對材料是渾厚的水泥,氣候是濃郁的熱帶,時間是沉重的老化 如何在空間裡慎重提起,輕輕安放? 當水泥、熱帶、老化成為空間中可以承受之重, 生命才得以安然落定, 於時間長河的扁舟裡,尋得生老病死的尊嚴與從容。 控制百分之九十五,放手讓百分之五自由變化, 材料成分,模具質地,灌注的速度、時間,等待乾燥,欣然接受結果, 水泥,是連浩延實踐對建築觀點的主要材料, 篤定,是選用水泥的先決條件。 建築,對連浩延來說,是一段與人事時地物互動的過程, 混亂又充滿生命力的台北城,是他表達建築觀點的場域, 借同氣候帶環境的景觀與智慧,面對、處理眼下環境的局。 本書娓娓道來一位建築師對空間的無盡絮語, 闡述12個對空間思考的註解, 輔以22個空間誕生的思考與過程, 穿插11處與台灣相似氣候帶的地理區,借他方異地之景思考在地課題。 每一項材料的物性決定時間在其中的長度, 透過建築師之手,讓材料的物性淋漓盡致發揮,洞悉人事與空間的關係, 連浩延企圖幻化水泥,成為溫柔敦厚、安住於世的定心居所。