-

排序

- 圖片

- 條列

紅樓夢醒:茶與器.假作真.有還實

《紅樓夢》一書假中有真,真中有假;然全書出現「茶」字共四二九次,並非幻境而是實境。賈母愛喝老君眉引來產地趨附;妙玉將梅花雪水放入鬼臉青甕五年,滋味更好?林黛玉分享給賈寶玉的龍井茶,仍是中國十大名茶;現今拍價上千萬的普洱,卻是怡紅院日常用茶;大觀園所用的官窯茶鍾竟是今日所謂高檔仿品? 本書以《紅樓夢校注》為底本,探析文本出現的茶與器。教你運用「選茶資批」、「選器資批」的現代觀點,走出《紅樓夢》的太虛幻境,讓各位得到好器,品對茶。 本書特色 深入探究經典鉅著《紅樓夢》中各個人物的品茗文化

同心圓:大學台灣藝術史教師實訪錄

Q1:你如何定義「台灣美術」?台灣藝術史應包含哪些範疇、時期、階段或其他要素? Q2:台灣藝術史課程和在地/本土文化傳承上的意義為何? Q3:台灣藝術史的過往,有何可觀察的軌跡或特性?現今台灣藝術史研究與教學,你的看法為何? 2017年,台灣藝術史研究學會展開自主研究「大專院校台灣藝術史課程師資調查」,針對台灣大專院校目前或曾經開授台灣藝術史相關課程教師進行調查研究。調查結果經編輯整理,彙整而為《同心圓:大學台灣藝術史教師實訪錄》一書,希望藉由調查結果的出版,拋磚引玉,使社會各界重視台灣藝術教育扎根的議題。 《同心圓:大學台灣藝術史教師實訪錄》全書收錄十五位教授台灣美術史的大學老師的詳細訪談內容,剖白教學者與台灣藝術史相伴的心路歷程,有自學歷程、教學甘苦、學術視野、制度建言、理念價值、觀察批判……更綜合了焦慮、掙扎、失望、孤獨、堅持及滿滿的期待、熱情。 對於文化與藝術教育領導者,有意投入台灣美術史研究或教學者,或喜愛台灣美術的人來說,這本書是非常珍貴的田野資料、決策參考與故事。因為本書的集結,這些分別的行動成為集體宣言:「台灣藝術史的重建,已逐漸凝聚為同心圓」。

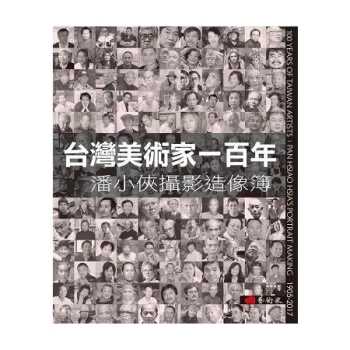

台灣美術家一百年:潘小俠攝影造像簿

★藝評家謝里法 潘小俠把人物造形之特徵和行為動作所表現的性格,組合成一種比文字語言更具說服力的閱讀機制。 ★國立成功大學歷史系教授蕭瓊瑞 潘小俠對拍攝對象、畫作特色與性格的深入瞭解與掌握。……以鏡頭述說美術史,他未以攝影家強烈的風格為主導,而以藝術家個人的創作為前提,不改他寫實主義的本色,必能為歷史的建構,留下有力的基礎。 ★國立台北藝術大學博物館研究所教授廖仁義 潘小俠以符合所拍攝的美術家的個人特色來布置畫面。換言之,他的作品能夠保留美術人物呈現在日常生活中的個性與姿勢,使之真情流露,而不是將他們從生活中切割出來,成為名人的沙龍照片。 《台灣美術家一百年:潘小俠攝影造像簿》為潘小俠歷時三十年的攝影紀錄成果,收錄其自1987年至2017年間持續拜訪、拍攝的二百二十四位藝術家身影。曾任《自立早報》及《自立晚報》攝影記者的潘小俠,一如史家提筆書寫歷史,以資深媒體人的敏銳洞察力及熱愛台灣土地的社會關懷,透過鏡頭書寫一部「影像版」的台灣美術史,以鏡頭捕捉台灣藝術文化的豐富底蘊。 本書以七個章節:(1)日據時代台灣前輩畫家與雕塑家、(2)大陸來台美術家、(3)戰後台灣美術家、(4)台灣素人畫家、(5)台灣原住民美術家、(6)政治受難者美術家、(7)旅居巴黎美術家,介紹先後在台灣藝壇活躍的畫家與雕塑家,透過肖像攝影搭配精簡文字介紹,呈現美術家們的經典作品及創作身影。其中,「台灣原住民美術家」一章記錄三十三位原住民藝術家與經典作品,將過去長期為台灣美術史書寫所忽略的原住民藝術做豐富收錄,冀求能建立起研究、欣賞原住民藝術的堅強礎石;而「政治受難者美術家」一章則結合作者長期關注的人權議題,深具當代藝術的社會觀察與參與性質。當欣賞一幅幅的攝影造像,就如是在傾聽美術家藝術生命中的豐盛與甘苦。 此外,全書每一章引言皆邀請專家撰寫專文,使讀者能透過藝術影像與文字資料,一窺台灣近百年美術發展的風貌及美術人物的風采。 本書結合藝術圖像的欣賞性、資料性,十分推薦給喜歡美術的研究者珍藏。

媒體.藝術.新潮:江凌青藝評集

江凌青就讀研究所後,即開始進行現、當代藝術、新媒體藝術與電影美學理論的書寫工作。赴英國留學時,她每個月定期撰文並發表於《藝術家》與《藝術收藏+設計》雜誌,與讀者分享英國舉辦的藝術展覽內容及相關文化發展現象與趨勢。 本書收錄江凌青所有發表於《藝術家》與《藝術收藏+設計》雜誌的藝術展覽報導與文化觀察評論,以及數位藝術評論獎入選及得獎文章,附錄並收錄江凌青的繪畫作品。這本書是江凌青以藝文記者與藝評人身分所書寫匯集的著作,而對於未來有心從事藝術評論與報導書寫工作的年輕人,也是一個極佳的範本。