-

排序

- 圖片

- 條列

誰的博物館?揭開頂尖博物館避而不談的暗黑故事&觀看思辨

讓博物館更民主、更包容、更多音一場 觀看權力 VS 典藏正義的思辨之旅羅浮宮、大英博物館避而不談的黑歷史不只是典藏,更關乎記憶&認同誰有權利持有文物,訴說它們的故事?●宮殿型|教室型|紀念型|樂園型●──解讀4大典型博物館背後的意識形態讓殖民史現形,還原帝國遺忘的人、事、物▌訴說頂尖博物館避而不談的掠奪故事 ▌這是一本關於同理心、理解、疤痕,以及如何學習與它們共處之書==看社群媒體如何改變了我們使用博物館的方式==「你必須先挑戰你的歷史,才知道該如何挑戰它的遺產。……今日沒有任何一個人的存在不受到殖民主義和種族主義的形塑。」▌大英博物館根本一點都不英國?!?!!所有自稱為探險家的人,可能是某些人眼中的入侵者。大英博物館和羅浮宮有哪些掠奪而來的收藏?這些頂尖博物館有哪些避而不談的黑歷史、不可告人的驚悚故事?●艾爾金伯爵「收購」巴特農和衛城神殿上的浮雕帶回英國,遭希臘抗議至今仍不願歸還。●1772年大英博物館花了約3600萬台幣,進行第一次古物收購,收藏全部來自英國駐那不勒斯大使漢米爾頓,他如何利用特權壟斷古物輸出,透過經銷滿足自己並貼補收入?他的收藏行動如何助長日後千百件南歐東歐文物被送往北歐的博物館?●曾經熱門的埃及學,建立在帝國主義和英法敵對脈絡下,我們以為的探險英雄是否其實是美化的盜墓者,奉行「誰撿到就是誰的」考古學,把重要的文化遺產當紀念品強行帶走?●東印度公司的商人皮特不擇手段得到的大鑽石,日後先後淪為路易十五和拿破崙的政權敘事,他因為在印度積聚的財富,讓家族順利進入國會官拜首相,但鑽石的故事今天卻被世人淡忘,成為羅浮宮沉默的歷史證物。●發現澳洲的庫克船長,在他登陸250週年,澳洲政府依然大舉紀念。他是理性時代偉大開明的拓荒先驅,還是導致原住民種族滅絕的入侵者?●麥伊是我們所知的第一位造訪英國的太平洋島民,但今日我們幾乎不記得他。為了遠大的科學目標,他成為踏上英國的活標本,被成功教化成英國人眼中「高貴的野蠻人」。●曾是蘇丹的珍奇文物,一個代表著印度對抗英國殖民統治的強有力象徵,在被東印度公司掠奪後,今天成了新奇玩具,甚至被複製成商品,讓昔日殖民血腥全然消音?●紐西蘭國家博物館估計,有六百件毛利人遺體殘骸及風乾頭顱,依然為機構和私人典藏持有。讓人物淪為文物是否有失人性?今天我們該以何種同理方式對待這些原該被保存在神聖領地的人類遺體?▌挺身而出,誰的博物館?澳洲女孩艾莉絲為何在倫敦進行一場又一場的「不舒服藝術導覽」?攻讀藝術史的她為何充滿挫折?為什麼博物館比以往更常成為抗議的焦點?她為何投身書寫這段讓殖民史顯影的博物館故事?身為白人,為何她無法事不關己地看待歷史?「身為受益者,讓自己被悔恨與罪惡淹沒,對誰都沒好處。你能做的,就是不斷追問,你如何感受那些好處。那些好處由誰付出代價?英國博物館裡擺滿從殖民地搶來的文物,掛滿用殖民財富買來的畫作,充滿了帝國權力的再現。它無處不在,只要你尋找。」於是,她開啟挖掘這段黑歷史的寫作計畫。▌反省&反思,觀看的方式永遠不只一種博物館是一個我們可以在那裡發現和講述故事的場所。它不是唯一的知識之家,但裡頭往往有一套國族的認同課程,偏愛優勢和主流敘事。出現在博物館裡的故事,沒有一個是偶然的。有某個人挑選了每一件展示文物,為它分類編目,將它放置在展台上方或玻璃後面,有某個人撰寫說明牌。我們得牢記,無論多隱形,博物館裡確實有某個人在引導你的參觀路徑,形塑你的詮釋,挑選你可以看什麼和如何看。本書分為四篇,每篇描述一種不同類型的典藏或藝廊,帶領我們看見背後的脈絡:‧宮殿型:緬懷它偉大的創建者‧教室型:反映教師們偉大的抱負‧紀念型:收容那些貢獻之人‧樂園型:重視體驗和裝置,帶領我們沉思反饋我們看待文物的方式從來不是客觀的:它受到我們的身分、我們的經驗以及我們被教導的世界觀所形塑。沒有任何兩個人會以一模一樣的方式觀看藝術。本書以四種類型博物館中的找到的文物為基礎,探討更大的歷史與認同問題,探討這些觀看與提問方式,以及隱藏在它們後面的概念與意識形態。

【電子書】誰的博物館?(二版)

讓博物館更民主、更包容、更多音一場 觀看權力 VS 典藏正義的思辨之旅羅浮宮、大英博物館避而不談的黑歷史不只是典藏,更關乎記憶&認同誰有權利持有文物,訴說它們的故事?●宮殿型|教室型|紀念型|樂園型●──解讀4大典型博物館背後的意識形態讓殖民史現形,還原帝國遺忘的人、事、物▌訴說頂尖博物館避而不談的掠奪故事 ▌這是一本關於同理心、理解、疤痕,以及如何學習與它們共處之書==看社群媒體如何改變了我們使用博物館的方式==「你必須先挑戰你的歷史,才知道該如何挑戰它的遺產。……今日沒有任何一個人的存在不受到殖民主義和種族主義的形塑。」▌大英博物館根本一點都不英國?!?!!所有自稱為探險家的人,可能是某些人眼中的入侵者。大英博物館和羅浮宮有哪些掠奪而來的收藏?這些頂尖博物館有哪些避而不談的黑歷史、不可告人的驚悚故事?●艾爾金伯爵「收購」巴特農和衛城神殿上的浮雕帶回英國,遭希臘抗議至今仍不願歸還。●1772年大英博物館花了約3600萬台幣,進行第一次古物收購,收藏全部來自英國駐那不勒斯大使漢米爾頓,他如何利用特權壟斷古物輸出,透過經銷滿足自己並貼補收入?他的收藏行動如何助長日後千百件南歐東歐文物被送往北歐的博物館?●曾經熱門的埃及學,建立在帝國主義和英法敵對脈絡下,我們以為的探險英雄是否其實是美化的盜墓者,奉行「誰撿到就是誰的」考古學,把重要的文化遺產當紀念品強行帶走?●東印度公司的商人皮特不擇手段得到的大鑽石,日後先後淪為路易十五和拿破崙的政權敘事,他因為在印度積聚的財富,讓家族順利進入國會官拜首相,但鑽石的故事今天卻被世人淡忘,成為羅浮宮沉默的歷史證物。●發現澳洲的庫克船長,在他登陸250週年,澳洲政府依然大舉紀念。他是理性時代偉大開明的拓荒先驅,還是導致原住民種族滅絕的入侵者?●麥伊是我們所知的第一位造訪英國的太平洋島民,但今日我們幾乎不記得他。為了遠大的科學目標,他成為踏上英國的活標本,被成功教化成英國人眼中「高貴的野蠻人」。●曾是蘇丹的珍奇文物,一個代表著印度對抗英國殖民統治的強有力象徵,在被東印度公司掠奪後,今天成了新奇玩具,甚至被複製成商品,讓昔日殖民血腥全然消音?●紐西蘭國家博物館估計,有六百件毛利人遺體殘骸及風乾頭顱,依然為機構和私人典藏持有。讓人物淪為文物是否有失人性?今天我們該以何種同理方式對待這些原該被保存在神聖領地的人類遺體?▌挺身而出,誰的博物館?澳洲女孩艾莉絲為何在倫敦進行一場又一場的「不舒服藝術導覽」?攻讀藝術史的她為何充滿挫折?為什麼博物館比以往更常成為抗議的焦點?她為何投身書寫這段讓殖民史顯影的博物館故事?身為白人,為何她無法事不關己地看待歷史?「身為受益者,讓自己被悔恨與罪惡淹沒,對誰都沒好處。你能做的,就是不斷追問,你如何感受那些好處。那些好處由誰付出代價?英國博物館裡擺滿從殖民地搶來的文物,掛滿用殖民財富買來的畫作,充滿了帝國權力的再現。它無處不在,只要你尋找。」於是,她開啟挖掘這段黑歷史的寫作計畫。▌反省&反思,觀看的方式永遠不只一種博物館是一個我們可以在那裡發現和講述故事的場所。它不是唯一的知識之家,但裡頭往往有一套國族的認同課程,偏愛優勢和主流敘事。出現在博物館裡的故事,沒有一個是偶然的。有某個人挑選了每一件展示文物,為它分類編目,將它放置在展台上方或玻璃後面,有某個人撰寫說明牌。我們得牢記,無論多隱形,博物館裡確實有某個人在引導你的參觀路徑,形塑你的詮釋,挑選你可以看什麼和如何看。本書分為四篇,每篇描述一種不同類型的典藏或藝廊,帶領我們看見背後的脈絡:‧宮殿型:緬懷它偉大的創建者‧教室型:反映教師們偉大的抱負‧紀念型:收容那些貢獻之人‧樂園型:重視體驗和裝置,帶領我們沉思反饋我們看待文物的方式從來不是客觀的:它受到我們的身分、我們的經驗以及我們被教導的世界觀所形塑。沒有任何兩個人會以一模一樣的方式觀看藝術。本書以四種類型博物館中的找到的文物為基礎,探討更大的歷史與認同問題,探討這些觀看與提問方式,以及隱藏在它們後面的概念與意識形態。

瘋狂美術館:藝術史上的天才奇作大解謎

61個主題 逾200件藝術之謎大蒐奇 瘋狂˙幽默˙天才˙怪胎 高額圖像授權費,齊聚全球難得一見的珍奇之作 每件藝術珍品,都因怪得出奇、驚人美感和背後扣人心弦之謎而被選中 巨石像│末日畫│勿忘死│傷口人│掉漆修復│整容烘焙師 獨角獸│醜夫人│蔬果人│食人族│多毛女│飛天聖人│怪表情│鬼壓床…… 波希《人間樂園》│《醜公爵夫人》│裸體《蒙娜麗莎》│ 阿爾欽博托的組合藝術│《嘉布麗葉姊妹》│鬼臉頭像…… 導覽各大美術館中最引人注目、不尋常的驚人名作 說出引人入勝的藝術天才怪胎史 繼暢銷書《怪書研究室》、《天空地圖》、《詭圖》、《地獄地圖》之後, 古書商之子、得獎作家愛德華.布魯克希欽又一令人讚嘆、收藏大作 ▎一場怪咖齊聚的珍奇美術館 ●大都會博物館的奇畫,一對袒露的美麗酥胸,是藝術家送給情人的定情信物? ●傳說中的整容烘焙坊,頭進烤箱,就能整型,但要小心,烤太久脾氣變差? ●十六世紀一幅遭長茅刺穿頭顱的主人翁,據說就這樣頂著鋸斷長茅又活了一年? ●義大利的「陰莖樹」濕壁畫,竟遭修復者指控,清除掉好幾組睪丸? ●瑞典珍藏的中世紀泥金手抄本《魔鬼聖經》是否真出自魔鬼路西法之手? ●日本「九相圖」以九個連環圖描繪如天葬般的分解過程,而主角往往是女性? ●日本曾有放屁比賽,還被畫家入畫大大諷刺? ●可憐的傷口人,幾乎所有暴力傷害,都出現在他身上,旁邊還註記治療方式? ●如何掉漆的修復,竟把耶穌畫成一個穿著不合身長袍的「毛猴」? ●醜公爵夫人究竟真有其人?生了慢性骨骼怪病?還是畫家的厭女症作祟? ●被斬首的聖人聖德尼,斬首之後竟然還捧頭走了數公里,一路佈道? ●名畫也有《四季》,羅浮宮最吸睛的畫作,為何用一堆食物拼出權貴之人的肖像? ●一名女子看了捏著乳頭的《嘉布麗葉姊妹》,竟燒得她慾火焚身? ●頂著一臉毛臉大鬍鬚的多毛女,歷史上有好幾位? 藝術史上無奇不有,從幫你換頭整形的整容烘焙師,堅持在水底作畫的藝術家,到漂浮空中的意大利僧侶,還有威尼斯只為玩樂的模擬戰鬥、狗頭聖人、德國巨人軍隊、想像中的監獄、18 世紀的特技演員、尖叫的鬼頭和愚弄世界的贗品。 進入瘋人打造的瘋狂美術館,發現這些全球藝術史上最偉大的好奇心非凡之作。匯集了200多件古怪的古畫、版畫、插圖和雕塑,每件都因其驚人的美感和背後奇異的故事而被選中。視覺震撼,娛樂性十足,一本獻給美麗藝術和古怪歷史愛好者的理想讀物。 ▎視覺震撼┼娛樂性十足的另類藝術史導覽 大多數的藝術史書籍,都以具有革命性和顛覆傳統的作品為焦點,但《瘋狂美術館》想提供另類的藝術史導覽,把重心放在一些古怪的、被遺忘的和反常的作品。所有作品都伴隨一些故事,讓我們窺探它們的創作者與創作時代的生活。當然,其中也包含一些眾所周知的作品,但它們之所以雀屏中選,進入這座假想性的珍奇美術館,並非它們擁有傑作的殊榮,而是因為在它們創作的時代以及在今天這個時代,都怪得出奇。 ▎從日本、中國到歐洲,橫跨全球的奇人軼事大蒐奇 為本書挑選作品時,以全球做為蒐羅範圍,從日本十三到十九世紀的九相圖,歐洲提醒人們生命脆弱的「勿忘死」、「潛水人之墓」的來世空間,探討了墓葬藝術;亨利.菲斯利的《夢魘》和阿爾布雷希特.杜勒的末日夢境,漫遊了作夢藝術的潛意識地景。神祕的皮耶.布拉索的作品,將我們帶入藝術惡作劇的領域;而藉由阿特蜜希雅.真蒂萊斯基的悲慘故事,我們探索復仇藝術的概念等等。偷盜藝術,局外人藝術,做來敲爛的藝術,用人體做的藝術,醜聞和諷刺的藝術,靈性的藝術和浴火之人的藝術。這裡還有鬼魂的藝術,瘋狂的藝術,想像的藝術,狗頭人的藝術,最早的食人族肖像。就像二十世紀的美國藝術家愛德華.霍普所說的:「如果能用話語表達,又何必用畫的。」所以,讓我們開始對話吧。 推薦語 藝術的世界如此浩瀚,除了規規矩矩正常美,轟轟烈烈怪異美也是走進藝術史的方式。而且,說不定更加有趣。──Junie Wang 囊括藝術的瘋狂與幽默,發現被遺忘的寶藏和不為人知的奇異名作,每翻一頁都是讓人驚喜連連的藝術之旅!──郭怡汝 王俊傑│臺北市立美術館館長 神奇海獅│歷史作家 郭怡汝│不務正業的博物館吧主理人 謝佩霓│策展人/藝評家/作家 Junie Wang│東西縱橫記藝──精采推薦

戲劇性的想像力【中英對照典藏版】:大師寫給年輕人的藝術通則

▎影響一世紀的劇場大師之作 ▎ 被瑪莎˙葛蘭姆讚譽為「極富心靈洞察力的設計家」 中英對照典藏版 中文版新增「現代人的延伸思考」,拉近與讀者距離 ●放諸領域皆準的藝術通則,領略藝術、學習創作的最佳啟蒙● 專業翻譯審定 劇場設計師│王世信翻譯 聶光炎(劇場設計大師)│審定 朱宗慶│林懷民│金士傑│賴聲川 一致推薦 藝術……教我們用簡單的符號表達廣闊的意念。──愛默生 ▎影響劇場界的經典之作 這是一本影響劇場界的經典之作,其中的精神影響了現代劇場設計觀念將近一世紀之久。作者羅伯•愛德蒙•瓊斯 (Robert Edmond Jones,1887-1954),是美國當代劇場最具影響力的設計師、製作人、導演及教育家,瑪莎˙葛蘭姆讚譽他為「極富心靈洞察力的設計家」,他以簡約卻切合戲劇的現實性的舞台設計,加上充滿想像力的大膽燈光用色,為劇場設計開創了一種新思維與表演形式。 ▎藝術家天生註定對藝術狂熱 當他在「社群劇院」教課時,總是這麼跟學生開始第一堂課;他慢慢地,靜默地看著每一個,每一個學生,來回地看,幾乎是以籠子裡那隻獅子的步調及韻律來看。然後,突然之間,他會向學生喊說:「我非常仔細地研究你們每一個人。因為,我知道,這間教室裡只有一些人,極少數的人……對成為藝術家有著天生不可救藥的狂熱。」藝術家從來不「選擇」他的命運,而是天生註定要對藝術狂熱的。 ▎畢生代表作,雋永的經典 本書是他畢生最重要的代表作,更是少數可以隨著時間流逝而得以流傳成為雋永的經典之作。書中對於劇場設計與藝術創作的超凡體會,啟發了無數年輕後進。他在書中,一而再、再而三的提示著我們,做為一個劇場工作者如何從內在──人的內在、角色的內在、文本的內在、時代的內在、來探討設計。他所傳達的意念,早已超出劇場的範疇,而是一種放諸四海皆準的藝術通則了。劇場設計大師聶光炎,認為這是一本每位年輕藝術家、劇場愛好者、設計師、創作人必讀的經典之作。 本書由臺灣技術劇場協會理事及國立臺北藝術大學劇場設計學系戲劇學院院長王世信擔任譯者。王世信,國立藝術學院戲劇系第一屆畢業生,主修舞臺設計。隨後赴美於紐約州立大學普契斯分校修讀藝術碩士,返國後任教於國立臺北藝術大學。從修讀舞台設計的戲劇系學生,然後事舞台、燈光服裝設計工作,到擔任劇場設計學系之教職,這一路劇場工作生涯的感觸與教學經驗,使他對於羅勃˙愛德蒙˙瓊斯的文章感觸甚深,他也希望透過中文翻譯工作,將此書與更多劇場工作者以及學子共享。為了幫助讀者可以深入領會,中文版特別增訂「現代人的思考延伸」,拉近讀者與原著距離。

解讀當代建築大師:5種性格,看懂當代建築的境界

19 architects × 34 masterpieces 從個性看懂當代建築大師 物性|感性|理性|覺性|靈性 5大性格,認識當代建築及大師們 更是一位建築愛好者,10年遊歷百座經典體悟的「建築觀看之道」 看建築不需太用力,真心去看,用童心去看,用心眼去看,就能真正照見。——簡照玲 ●建築=人=生命,19位定義當代建築的大師性格與故事 ●實地走訪,如臨現場,橫跨三大洲,賞析34件當代空間新經典 ●一位建築旅行者用十年走訪百座經典,昇華建築如人的哲思 ●孕育十年的「建築觀看之道」,用最人性的角度觀看、賞析當代建築 ▎這些人,這些事,改變了當代建築的定義 ●全球矚目的北京鳥巢,Herzog & de Meuron如何運用建築的物性直擊人心? ●隈研吾為了完成與天地融合的建築,必須擺脫慾望誘惑,完成何種建築模式? ●麻省理工學院宿舍的建築師Steven Holl,靈感來源竟是一塊海綿? ●Frank O. Gehry堅持用建築喚醒人們情緒,甚至是怒氣,他大膽挑戰極限,設計的麻省理工學院第32號樓就像迷宮,連GPS導航都投降? ●Zaha Hadid身為普立茲克獎第一位得獎女建築師,把情緒變爆發力、用才華贏得尊敬,讓人面對她這座「永遠在噴火的火山」時又愛又怕? ●香港新機場建築師Norman Foster,從貧民區一路奮發向上,獲得普立茲克獎,看他如何用樂觀為人們建造迎向未來的科技建築? ●Murcutt的簡單樸實一如他的建築,他如何讓建築呼吸、與自然共處? ●什麼樣的信念,讓飽受爭議的戴高樂機場和北京蛋型劇院的建築師Andreu,相信一件作品被接受需要的時間,如同孕育它所花費的時間? ●被譽為「現代達文西」的Heatherwick,不做大眾期望的設計,透過聊天找到創新的動力? ●叛逆的王澍,如何用「狂」回到最初狀態,以年僅48歲成為中國第一位獲普利茲克建築獎的得主? ●自學成功的安藤忠雄,如何在不斷的失敗中賭上最後機會,終於看見希望之「光」? 這些人,這些事,改變了建築的定義,提升了我們的視野,是建築,更是生命的追求與堅持。 ▎5種人性角度,看懂當代建築經典之作 簡照玲,是建築人、雜誌人、攝影者、習武者……,花費十年功夫遊歷超過百座當代經典建築,足跡行遍全球。十年行旅、十年記錄、十年體悟,一生當中,有多少個十年可以瘋狂投入一件事情、一種道理、一門學問,這一切的投入不是為了最終的功成名就,而是一種樂在其中的恬淡舒坦,孕育出一套專屬於自己的哲理情感。 對她而言,每一棟建築都象徵著建築師獨特的性格,於是每一棟建築物都具備了著某種生命:安藤忠雄的清水混凝土看起來簡單得很冷靜、Zaha Hadid的蜿蜒破格的結構讓你以為她很沒禮貌、Frank O. Gehry的瘋狂破壞性建築彷彿是一種自殺性的行為、而王澍的狂就是要藉由不合規範喚起人的自覺性……。透過人性的5種角度——物性、感性、理性、覺性、靈性,帶領讀者一窺19位享譽國際的當代大師,隱藏在背後的建築性格,以及所體現出的建築生命與真義。 19 architects × 34 masterpieces 他們的性格,決定當代建築的輪廓、意象、生命…… 1.物性——看見建築的空間、結構、光線、質地…… Herzog & de Meuron——美最能感動所有人,尤其是那種誘人、迷惑人的美。 隈研吾——理想的建築是不會讓人感覺到它的存在,只會感覺到大自然。 Steven Holl——若一項建築真的很優秀,人們就會在許多層次上對它有所反應,包括仍在扶壁行走的小孩。 2.感性——看見建築的絕美、耀眼、詩意、創意…… Frank O. Gehry——建築必須能夠喚起人性的情感,不管是怎樣的反應,即便是怒氣也可以。 Zaha Hadid——我不相信和諧。如果你旁邊有一堆屎,你也會去仿效它,就因為你想跟它和諧嗎? 3.理性——看見建築的合理、舒適、高雅、精緻…… Norman Foster——我希望自己的建築作品都是樂觀之作,為人帶來希望,感受明亮與振奮。 Glenn Murcutt——不掌握語言文字,就沒辦法寫詩;愈了解前人的建築,我們的建築語彙就愈豐富。 Paul Andreu——完全地投入建築會給你的生命帶來意義,會有與世界融為一體的幸福時刻。 貝聿銘——讓光線來作設計。 妹島和世+西澤立衛——堅持一種不可能的理念,完全把它做為建築的根據或重點呈現出來,是陳舊、過時的。 4.覺性——看見建築的顛覆、啟發、實驗、誇張…… Rem Koolhaas——建築有時像在寫劇本,都是關於張力、氣氛、節奏,以及在空間中有流暢的表現。 Thomas Heatherwick——再醜再怪的東西,都一定有它迷人之處。 伊東豐雄——人、建築都要與自然環境建立連續性,是節能的,生態的、能與社會互相協調的。 王澍——要做出一個完全合理的設計不難,但沒意思,人的生活除了合理之外,還需要「有意思」。 5.靈性——看見建築的安心、平息、沈靜、內斂…… Louis I. Kahn——空間應該超越需要的層次而呼應它的用途,建築師應當把空間當成藝術來處理,建築才能不朽。 安藤忠雄——要在人生中追求「光」,首先要徹底凝視眼前叫作「影」的艱苦現實。 Peter Zumthor——建築物做為一種物體,通常先是堅實的,之後才隨著時間展現生命。 好評推薦 台灣設計研究院院長 張基義 專文推薦導讀 丁榮生、李清志、吳光庭、徐明松 感性推薦(按姓氏筆劃排序) (原書名:《人如建築,當代建築的性格》)

【電子書】解讀當代建築大師

19 architects × 34 masterpieces 從個性看懂當代建築大師 物性|感性|理性|覺性|靈性 5大性格,認識當代建築及大師們 更是一位建築愛好者,10年遊歷百座經典體悟的「建築觀看之道」 看建築不需太用力,真心去看,用童心去看,用心眼去看,就能真正照見。——簡照玲 ●建築=人=生命,19位定義當代建築的大師性格與故事 ●實地走訪,如臨現場,橫跨三大洲,賞析34件當代空間新經典 ●一位建築旅行者用十年走訪百座經典,昇華建築如人的哲思 ●孕育十年的「建築觀看之道」,用最人性的角度觀看、賞析當代建築 ▎這些人,這些事,改變了當代建築的定義 ●全球矚目的北京鳥巢,Herzog & de Meuron如何運用建築的物性直擊人心? ●隈研吾為了完成與天地融合的建築,必須擺脫慾望誘惑,完成何種建築模式? ●麻省理工學院宿舍的建築師Steven Holl,靈感來源竟是一塊海綿? ●Frank O. Gehry堅持用建築喚醒人們情緒,甚至是怒氣,他大膽挑戰極限,設計的麻省理工學院第32號樓就像迷宮,連GPS導航都投降? ●Zaha Hadid身為普立茲克獎第一位得獎女建築師,把情緒變爆發力、用才華贏得尊敬,讓人面對她這座「永遠在噴火的火山」時又愛又怕? ●香港新機場建築師Norman Foster,從貧民區一路奮發向上,獲得普立茲克獎,看他如何用樂觀為人們建造迎向未來的科技建築? ●Murcutt的簡單樸實一如他的建築,他如何讓建築呼吸、與自然共處? ●什麼樣的信念,讓飽受爭議的戴高樂機場和北京蛋型劇院的建築師Andreu,相信一件作品被接受需要的時間,如同孕育它所花費的時間? ●被譽為「現代達文西」的Heatherwick,不做大眾期望的設計,透過聊天找到創新的動力? ●叛逆的王澍,如何用「狂」回到最初狀態,以年僅48歲成為中國第一位獲普利茲克建築獎的得主? ●自學成功的安藤忠雄,如何在不斷的失敗中賭上最後機會,終於看見希望之「光」? 這些人,這些事,改變了建築的定義,提升了我們的視野,是建築,更是生命的追求與堅持。 ▎5種人性角度,看懂當代建築經典之作 簡照玲,是建築人、雜誌人、攝影者、習武者……,花費十年功夫遊歷超過百座當代經典建築,足跡行遍全球。十年行旅、十年記錄、十年體悟,一生當中,有多少個十年可以瘋狂投入一件事情、一種道理、一門學問,這一切的投入不是為了最終的功成名就,而是一種樂在其中的恬淡舒坦,孕育出一套專屬於自己的哲理情感。 對她而言,每一棟建築都象徵著建築師獨特的性格,於是每一棟建築物都具備了著某種生命:安藤忠雄的清水混凝土看起來簡單得很冷靜、Zaha Hadid的蜿蜒破格的結構讓你以為她很沒禮貌、Frank O. Gehry的瘋狂破壞性建築彷彿是一種自殺性的行為、而王澍的狂就是要藉由不合規範喚起人的自覺性……。透過人性的5種角度——物性、感性、理性、覺性、靈性,帶領讀者一窺19位享譽國際的當代大師,隱藏在背後的建築性格,以及所體現出的建築生命與真義。 19 architects × 34 masterpieces 他們的性格,決定當代建築的輪廓、意象、生命…… 1.物性——看見建築的空間、結構、光線、質地…… Herzog & de Meuron——美最能感動所有人,尤其是那種誘人、迷惑人的美。 隈研吾——理想的建築是不會讓人感覺到它的存在,只會感覺到大自然。 Steven Holl——若一項建築真的很優秀,人們就會在許多層次上對它有所反應,包括仍在扶壁行走的小孩。 2.感性——看見建築的絕美、耀眼、詩意、創意…… Frank O. Gehry——建築必須能夠喚起人性的情感,不管是怎樣的反應,即便是怒氣也可以。 Zaha Hadid——我不相信和諧。如果你旁邊有一堆屎,你也會去仿效它,就因為你想跟它和諧嗎? 3.理性——看見建築的合理、舒適、高雅、精緻…… Norman Foster——我希望自己的建築作品都是樂觀之作,為人帶來希望,感受明亮與振奮。 Glenn Murcutt——不掌握語言文字,就沒辦法寫詩;愈了解前人的建築,我們的建築語彙就愈豐富。 Paul Andreu——完全地投入建築會給你的生命帶來意義,會有與世界融為一體的幸福時刻。 貝聿銘——讓光線來作設計。 妹島和世+西澤立衛——堅持一種不可能的理念,完全把它做為建築的根據或重點呈現出來,是陳舊、過時的。 4.覺性——看見建築的顛覆、啟發、實驗、誇張…… Rem Koolhaas——建築有時像在寫劇本,都是關於張力、氣氛、節奏,以及在空間中有流暢的表現。 Thomas Heatherwick——再醜再怪的東西,都一定有它迷人之處。 伊東豐雄——人、建築都要與自然環境建立連續性,是節能的,生態的、能與社會互相協調的。 王澍——要做出一個完全合理的設計不難,但沒意思,人的生活除了合理之外,還需要「有意思」。 5.靈性——看見建築的安心、平息、沈靜、內斂…… Louis I. Kahn——空間應該超越需要的層次而呼應它的用途,建築師應當把空間當成藝術來處理,建築才能不朽。 安藤忠雄——要在人生中追求「光」,首先要徹底凝視眼前叫作「影」的艱苦現實。 Peter Zumthor——建築物做為一種物體,通常先是堅實的,之後才隨著時間展現生命。 好評推薦 台灣設計研究院院長 張基義 專文推薦導讀 丁榮生、李清志、吳光庭、徐明松 感性推薦(按姓氏筆劃排序) (原書名:《人如建築,當代建築的性格》)

羅浮宮800年:世界第一博物館神祕複雜的身世、收藏、建築、歷史全故事

羅浮宮身世,叩人心弦卻鮮為人知 首本英語版完整歷史故事 ▎6段關鍵興建時期┼59個建築結構▎ ▎180+作品,500+人物,40萬個小故事,如百科全書式展開 ▎ 如何從碉堡、蛻變為王宮,再搖身一變世界偉大的博物館 歷史的見證者──走過拿破崙、巴黎公社、兩次大戰 傳奇藝術殿堂──擁有《蒙娜麗莎》、《勝利女神》、《米羅的維納斯》等曠世名作 ●法語愛好者、喜愛藝術、建築讀者的必讀之書● 來羅浮宮不只看藝術品,它的身世&建築群更有故事 現今可見及已消失的建築,全都記載在此 複雜而神祕的壯觀故事,與建築物的宏偉姿態相媲美 ▌扣人心弦,你沒聽過的羅浮宮故事 巴黎的心臟,法國文化最神聖的古蹟,全世界的文化中心,羅浮宮的歷史早已變成了巴黎本身。800多年以來,它經歷戰亂,曾被廢棄,它從一座不起眼的髒亂城堡,一步步登上世界頂級博物館。它開幕逾三十年,最驚人的變化是參觀人數增加了三倍,每年近一千萬人拜訪,然而卻只有極少人知道背後的非凡歷史。 羅浮宮存在了八百多年,但作為博物館,只不過是其中兩百多年而已。這正是羅浮宮令人費解的一點,它是世界上最常被參觀的地方,卻也是人們了解最少之處。在建築史上,可能找不到另一個結構,孕育期如此漫長,過程如此曲折。我們今天看到的建物,至少經過二十次以上不同的營建工程成果,和幾十多位專長各異、才華不一的建築師的設計,跨越八個世紀的作品。很少人留意到,這個地方,這棟建築,本身就是一部非凡的歷史。 ▌首部英語書寫的完整歷史 羅浮宮是世界上第一座、無疑也是最偉大的百科全書式博物館,但一般人不知道的是,羅浮宮是個不折不扣的建築創新孕育所。它跨越五千年收藏了近四十萬件文物,兩百個世代的人類文明。每一件文物的背後,都有著巨大的歷史和文化力量推動這一切發生,背後都有一段故事。歷史學家詹姆斯.賈德納將這段交織歷史、建築、收藏的迷人故事流暢俐落整理出來,這是首次以英語呈現完整的羅浮宮歷史。明快的節奏,生動的敘事,將作為宮殿的羅浮宮,那段精彩又波瀾起伏的故事,做了精彩的陳述,帶領我們重新認識。 ▌建築┼博物館┼歷史的演化過程 七千多年前,若干名男女出於未知原因,選擇在羅浮紮營安頓。一千年後,法蘭西國王腓力二世在這裡興建了碉堡,但在近兩個世紀後卻成了查理五世的王室住所,更在1546年成為法蘭索瓦一世這位文藝復興式君主的主要住所,直到1682年,路易十四將宮廷搬遷到凡爾賽宮,羅浮宮遂承襲了皇家的藝術收藏品,包括了達文西贈予法蘭索瓦的《蒙娜麗莎》。 此後,羅浮宮的命運陷入膠著,直到法國大革命的動盪時期、1793年的恐怖統治期間,才首度對外開放並展示宮內收藏的國家寶藏。從其時起,經歷了拿破崙時代、巴黎公社、兩次世界大戰直到今日,羅浮宮是巴黎歷史的見證,並擴展為傳奇收藏品的發源地。 當代的羅浮宮設立了八個收藏部門,包括2012年新成立的伊斯蘭藝術部門。為此,館方進行了從大羅浮宮計劃以來最大規模的改建工程。而在過去十年發展裡,成立了兩間分館,博取最多媒體版面的新聞──一間是「羅浮宮朗斯分館」(Louvre-Lens),2012年開幕;另一間,位於阿拉伯聯合大公國的「阿布達比羅浮宮」(Louvre Abu Dhabi, 2017)。兩棟建築分別由日本SANAA事務所和尚.努維爾所設計,展品則是由羅浮宮以外借的形式調度。這種種過程極其複雜而神祕起源的壯觀故事,可與建築物的宏偉姿態相媲美。 ▌羅浮宮與他們的時代,6段關鍵時期 ●1515 – 1547・法蘭索瓦一世 是他幫助法國和羅浮宮擺脫中世紀的遺緒,加快義大利文藝復興輸入,影響法國的視覺藝術文化。他贊助藝術家,收藏藝術品,取得達文西、拉斐爾、米開朗基羅等大師作品。 ●1589 – 1610・亨利四世 擴建行動由國王亨利四世邁出第一步,任內所進行最浩大的工程就屬大長廊。帝王級的野心,近乎超人的尺度,造就大長廊在大多數參觀者想到羅浮宮時,心中浮現的樣子。 ●1610 – 1643・路易十三 在1660年之前,羅浮宮佔地面積只有今日四方宮的四分之一,在他任內決定將建築面積擴大。他動手將這座未脫鄉下氣息的十六世紀小城堡改造成宏偉的王室宮殿,迎接絕對王權時代的來臨。 ●1643 – 1715・路易十四 他在巴黎最偉大的成就,無疑即羅浮宮,實現將羅浮宮擴大四倍的工程,賦予今日四方宮的大小,完成過去至少百年以來法國國王和王后的夢想,並且鏟平中世紀羅浮宮的最後遺跡。 ●1804 – 1815・拿破崙一世 羅浮宮自從路易十四之後,已經荒廢了將近一百五十年。他下令興建更氣派的新入口,通往羅浮宮一樓的古文物和二樓的畫作,對羅浮宮作為一間博物館的實質收藏和建制發展貢獻良多。 ●1848 – 1870・拿破崙三世 這次的改造是有史以來最巨大、也最重大的改變,形成「拿破崙三世風格」。這場大改造,幾乎以不可思議的速度完工實現,不僅外觀大大改變,它的博物館地位也不可同日而語,館藏量大幅增加。 ▌每項收藏都有故事──羅浮宮與他們的收藏品們 ●《蒙娜麗莎》──法蘭索瓦在達文西去世前一年,買下《施洗者聖約翰》、《聖母子與聖安娜》和《蒙娜麗莎》三幅畫作。再加上《岩窟聖母》,由路易十二在1500年左右購得。羅浮宮後來又買下兩幅達文西的畫作《酒神》和《美麗的費隆妮葉夫人》,加上許多素描。光六幅畫作,羅浮宮就能驕傲宣稱它擁有的達文西畫作比世界上任何地方都多。1911年《蒙娜麗莎》的失竊,更增添無比的話題與傳奇性。 ●《米羅的維納斯》──這也許是自從古羅馬以來,希臘出土最偉大的雕像。如今她是羅浮宮裡僅次於《蒙娜麗莎》的名作。這件希臘化時期的傑作,是直接從希臘出土的極稀罕絕美之作,來自古典文明的源頭和發祥地。自古以來,雖然有十來件重要的維納斯雕像留存下來,形式各不相同,但卻沒有一件比得上《米羅維納斯》純粹的存在感和栩栩如生的身體感。 ●《薩莫色雷斯有翼勝利女神》──1863年羅浮宮最轟動的發現,這件傑作是羅浮宮繼《蒙娜麗莎》和《米羅維納斯》之後最著名的作品。 ●《聖米迦勒制伏惡魔》──這幅拉斐爾偉大的作品,是教皇利奧十世贈予法蘭索瓦一世,企望他出兵鄂圖曼帝國為回報。 ●《迦拿的婚禮》──這是維洛內些有史以來最大的畫布作品,佔據眾國廳一整面牆,因為拿破崙從威尼斯人手裡偷走了它,從此再也沒有歸還。 ●《嘉布麗葉.戴斯特雷和她的一位妹妹》──有史以來最難解的名畫,兩位裸露上半身的女子坐在浴缸哩,嘉布麗葉左手持婚戒,妹妹伸手輕觸她的右乳頭。 ▌一磚一瓦充滿故事,連巴黎人或許都不知道的故事── ●女像柱廳 Salle des Caryatides 令人印象深刻的女像柱廳,其實在它的南端曾經有一座教堂,在教堂之下還有一座地下墓室…… ●大長廊 Grande Galerie 現在展示達文西和許多義大利大師作品的大長廊空間,當初只不過是建來連接羅浮宮殿和杜樂麗宮的一條室內通道,後來才變成羅浮宮建築群的一部分。 ●德農館 Aile Denon 現代羅浮宮中最多人參觀的展廳,正是為了紀念德農男爵,他是拿破崙任命的首任館長,負責充實羅浮宮的繪畫收藏。同時他也是個蒐集狂,包括十五世紀的聖人遺骸、骨灰、亨利四世的一小撮鬍子、莫里哀和拉封丹的一些骨頭、伏爾泰的牙齒和一滴拿破崙的血。 ●萊斯科翼 Aile Lescot 這個地方,即使羅浮宮經過翻天覆地的變動,卻沒有人真的去打萊斯科翼的主意。因為十六世紀所有的法國建築,甚至是壯麗輝煌的楓丹白露宮,都比不上萊斯科翼的擁有的地位和盛譽。 ●拿破崙中庭 Cour Napoléon 現在必經的拿破崙中庭位置,以前並不風光。它曾是膳房中庭,法蘭索瓦把王室內務所有較不體面的職務全都擺在這一側。 ▌歌德說:建築是「凍結的音樂」──羅浮宮與他們的建築師 ●雷蒙.迪唐普勒 Raymond du Temple 被冠上「大螺旋」(la Grande Vis)美稱的巨大螺旋梯,在當時已享有盛譽,是件令人讚嘆的工程傑作,展現出晚期哥德風格精緻的鏤空雕飾技藝。在查理五世十六年的統治期裡,改建工程就耗費了十年時間。他指派雷蒙.迪唐普勒來監督這項工作,他是極少數我們叫得出姓名的中世紀建築師,其美學風格具有足夠的辨識度。 ●賈克.勒梅西耶 Jacques Lemercier 勒梅西耶擴建萊斯科翼、四方宮,也設計了女像柱廳旁的時鐘樓。1624年開始動工,首先將女像柱廳改造成今日所見的樣子。原本天花板的木製橫梁已開始腐蝕塌陷,他以石材改建成弧拱,造型令人讚嘆,這種法式的石砌藝術稱為立體石砌法。天花板從原本的木樑彩繪式樣,一變成為單色系,為接下來長達三百年的法國公共建築、甚至一般民宅樹立了典範。 ●佩西耶與方丹 Percier and Fontaine 拿破崙時代的兩位御用建築師,是十九世紀上半葉巴黎最多產的建築師,也最具體體現出帝國時期的新古典主義風格。兩人為羅浮宮參觀經驗所做的貢獻,很少有其他建築師比得上。 ●路易.維斯康蒂 Louis Visconti 「新羅浮宮」計劃,將羅浮宮與杜樂麗宮合併為一座偉大宮殿的夢想終於實現。 ●赫克托.雷佛耶 Hector Lefuel 雷佛耶最具原創性的作品是圖書館樓梯,現在稱為雷佛耶樓梯(Escalier Lefuel),1871年幾乎毀於巴黎公社。這是雷佛耶在羅浮宮裡個人創意最突出的作品,甚至也是他整個生涯中最突出的作品。 ●貝聿銘 Ieoh Ming Pei 貝聿銘擊敗了英美法如Richard Meier、Norman Foster、Jean Nouvel等建築大師,提出七十英尺高的玻璃金字塔結構,引發極大爭議,《法蘭西晚報》甚至頭版頭條寫出:「新羅浮宮未蓋先釀醜聞」,回頭看,這也許是過去半世紀裡最天才的建築手筆。

【電子書】羅浮宮800年

羅浮宮身世,叩人心弦卻鮮為人知 首本英語版完整歷史故事 ▎6段關鍵興建時期┼59個建築結構▎ ▎180+作品,500+人物,40萬個小故事,如百科全書式展開 ▎ 如何從碉堡、蛻變為王宮,再搖身一變世界偉大的博物館 歷史的見證者──走過拿破崙、巴黎公社、兩次大戰 傳奇藝術殿堂──擁有《蒙娜麗莎》、《勝利女神》、《米羅的維納斯》等曠世名作 ●法語愛好者、喜愛藝術、建築讀者的必讀之書● 來羅浮宮不只看藝術品,它的身世&建築群更有故事 現今可見及已消失的建築,全都記載在此 複雜而神祕的壯觀故事,與建築物的宏偉姿態相媲美 ▌扣人心弦,你沒聽過的羅浮宮故事 巴黎的心臟,法國文化最神聖的古蹟,全世界的文化中心,羅浮宮的歷史早已變成了巴黎本身。800多年以來,它經歷戰亂,曾被廢棄,它從一座不起眼的髒亂城堡,一步步登上世界頂級博物館。它開幕逾三十年,最驚人的變化是參觀人數增加了三倍,每年近一千萬人拜訪,然而卻只有極少人知道背後的非凡歷史。 羅浮宮存在了八百多年,但作為博物館,只不過是其中兩百多年而已。這正是羅浮宮令人費解的一點,它是世界上最常被參觀的地方,卻也是人們了解最少之處。在建築史上,可能找不到另一個結構,孕育期如此漫長,過程如此曲折。我們今天看到的建物,至少經過二十次以上不同的營建工程成果,和幾十多位專長各異、才華不一的建築師的設計,跨越八個世紀的作品。很少人留意到,這個地方,這棟建築,本身就是一部非凡的歷史。 ▌首部英語書寫的完整歷史 羅浮宮是世界上第一座、無疑也是最偉大的百科全書式博物館,但一般人不知道的是,羅浮宮是個不折不扣的建築創新孕育所。它跨越五千年收藏了近四十萬件文物,兩百個世代的人類文明。每一件文物的背後,都有著巨大的歷史和文化力量推動這一切發生,背後都有一段故事。歷史學家詹姆斯.賈德納將這段交織歷史、建築、收藏的迷人故事流暢俐落整理出來,這是首次以英語呈現完整的羅浮宮歷史。明快的節奏,生動的敘事,將作為宮殿的羅浮宮,那段精彩又波瀾起伏的故事,做了精彩的陳述,帶領我們重新認識。 ▌建築┼博物館┼歷史的演化過程 七千多年前,若干名男女出於未知原因,選擇在羅浮紮營安頓。一千年後,法蘭西國王腓力二世在這裡興建了碉堡,但在近兩個世紀後卻成了查理五世的王室住所,更在1546年成為法蘭索瓦一世這位文藝復興式君主的主要住所,直到1682年,路易十四將宮廷搬遷到凡爾賽宮,羅浮宮遂承襲了皇家的藝術收藏品,包括了達文西贈予法蘭索瓦的《蒙娜麗莎》。 此後,羅浮宮的命運陷入膠著,直到法國大革命的動盪時期、1793年的恐怖統治期間,才首度對外開放並展示宮內收藏的國家寶藏。從其時起,經歷了拿破崙時代、巴黎公社、兩次世界大戰直到今日,羅浮宮是巴黎歷史的見證,並擴展為傳奇收藏品的發源地。 當代的羅浮宮設立了八個收藏部門,包括2012年新成立的伊斯蘭藝術部門。為此,館方進行了從大羅浮宮計劃以來最大規模的改建工程。而在過去十年發展裡,成立了兩間分館,博取最多媒體版面的新聞──一間是「羅浮宮朗斯分館」(Louvre-Lens),2012年開幕;另一間,位於阿拉伯聯合大公國的「阿布達比羅浮宮」(Louvre Abu Dhabi, 2017)。兩棟建築分別由日本SANAA事務所和尚.努維爾所設計,展品則是由羅浮宮以外借的形式調度。這種種過程極其複雜而神祕起源的壯觀故事,可與建築物的宏偉姿態相媲美。 ▌羅浮宮與他們的時代,6段關鍵時期 ●1515 – 1547・法蘭索瓦一世 是他幫助法國和羅浮宮擺脫中世紀的遺緒,加快義大利文藝復興輸入,影響法國的視覺藝術文化。他贊助藝術家,收藏藝術品,取得達文西、拉斐爾、米開朗基羅等大師作品。 ●1589 – 1610・亨利四世 擴建行動由國王亨利四世邁出第一步,任內所進行最浩大的工程就屬大長廊。帝王級的野心,近乎超人的尺度,造就大長廊在大多數參觀者想到羅浮宮時,心中浮現的樣子。 ●1610 – 1643・路易十三 在1660年之前,羅浮宮佔地面積只有今日四方宮的四分之一,在他任內決定將建築面積擴大。他動手將這座未脫鄉下氣息的十六世紀小城堡改造成宏偉的王室宮殿,迎接絕對王權時代的來臨。 ●1643 – 1715・路易十四 他在巴黎最偉大的成就,無疑即羅浮宮,實現將羅浮宮擴大四倍的工程,賦予今日四方宮的大小,完成過去至少百年以來法國國王和王后的夢想,並且鏟平中世紀羅浮宮的最後遺跡。 ●1804 – 1815・拿破崙一世 羅浮宮自從路易十四之後,已經荒廢了將近一百五十年。他下令興建更氣派的新入口,通往羅浮宮一樓的古文物和二樓的畫作,對羅浮宮作為一間博物館的實質收藏和建制發展貢獻良多。 ●1848 – 1870・拿破崙三世 這次的改造是有史以來最巨大、也最重大的改變,形成「拿破崙三世風格」。這場大改造,幾乎以不可思議的速度完工實現,不僅外觀大大改變,它的博物館地位也不可同日而語,館藏量大幅增加。 ▌每項收藏都有故事──羅浮宮與他們的收藏品們 ●《蒙娜麗莎》──法蘭索瓦在達文西去世前一年,買下《施洗者聖約翰》、《聖母子與聖安娜》和《蒙娜麗莎》三幅畫作。再加上《岩窟聖母》,由路易十二在1500年左右購得。羅浮宮後來又買下兩幅達文西的畫作《酒神》和《美麗的費隆妮葉夫人》,加上許多素描。光六幅畫作,羅浮宮就能驕傲宣稱它擁有的達文西畫作比世界上任何地方都多。1911年《蒙娜麗莎》的失竊,更增添無比的話題與傳奇性。 ●《米羅的維納斯》──這也許是自從古羅馬以來,希臘出土最偉大的雕像。如今她是羅浮宮裡僅次於《蒙娜麗莎》的名作。這件希臘化時期的傑作,是直接從希臘出土的極稀罕絕美之作,來自古典文明的源頭和發祥地。自古以來,雖然有十來件重要的維納斯雕像留存下來,形式各不相同,但卻沒有一件比得上《米羅維納斯》純粹的存在感和栩栩如生的身體感。 ●《薩莫色雷斯有翼勝利女神》──1863年羅浮宮最轟動的發現,這件傑作是羅浮宮繼《蒙娜麗莎》和《米羅維納斯》之後最著名的作品。 ●《聖米迦勒制伏惡魔》──這幅拉斐爾偉大的作品,是教皇利奧十世贈予法蘭索瓦一世,企望他出兵鄂圖曼帝國為回報。 ●《迦拿的婚禮》──這是維洛內些有史以來最大的畫布作品,佔據眾國廳一整面牆,因為拿破崙從威尼斯人手裡偷走了它,從此再也沒有歸還。 ●《嘉布麗葉.戴斯特雷和她的一位妹妹》──有史以來最難解的名畫,兩位裸露上半身的女子坐在浴缸哩,嘉布麗葉左手持婚戒,妹妹伸手輕觸她的右乳頭。 ▌一磚一瓦充滿故事,連巴黎人或許都不知道的故事── ●女像柱廳 Salle des Caryatides 令人印象深刻的女像柱廳,其實在它的南端曾經有一座教堂,在教堂之下還有一座地下墓室…… ●大長廊 Grande Galerie 現在展示達文西和許多義大利大師作品的大長廊空間,當初只不過是建來連接羅浮宮殿和杜樂麗宮的一條室內通道,後來才變成羅浮宮建築群的一部分。 ●德農館 Aile Denon 現代羅浮宮中最多人參觀的展廳,正是為了紀念德農男爵,他是拿破崙任命的首任館長,負責充實羅浮宮的繪畫收藏。同時他也是個蒐集狂,包括十五世紀的聖人遺骸、骨灰、亨利四世的一小撮鬍子、莫里哀和拉封丹的一些骨頭、伏爾泰的牙齒和一滴拿破崙的血。 ●萊斯科翼 Aile Lescot 這個地方,即使羅浮宮經過翻天覆地的變動,卻沒有人真的去打萊斯科翼的主意。因為十六世紀所有的法國建築,甚至是壯麗輝煌的楓丹白露宮,都比不上萊斯科翼的擁有的地位和盛譽。 ●拿破崙中庭 Cour Napoléon 現在必經的拿破崙中庭位置,以前並不風光。它曾是膳房中庭,法蘭索瓦把王室內務所有較不體面的職務全都擺在這一側。 ▌歌德說:建築是「凍結的音樂」──羅浮宮與他們的建築師 ●雷蒙.迪唐普勒 Raymond du Temple 被冠上「大螺旋」(la Grande Vis)美稱的巨大螺旋梯,在當時已享有盛譽,是件令人讚嘆的工程傑作,展現出晚期哥德風格精緻的鏤空雕飾技藝。在查理五世十六年的統治期裡,改建工程就耗費了十年時間。他指派雷蒙.迪唐普勒來監督這項工作,他是極少數我們叫得出姓名的中世紀建築師,其美學風格具有足夠的辨識度。 ●賈克.勒梅西耶 Jacques Lemercier 勒梅西耶擴建萊斯科翼、四方宮,也設計了女像柱廳旁的時鐘樓。1624年開始動工,首先將女像柱廳改造成今日所見的樣子。原本天花板的木製橫梁已開始腐蝕塌陷,他以石材改建成弧拱,造型令人讚嘆,這種法式的石砌藝術稱為立體石砌法。天花板從原本的木樑彩繪式樣,一變成為單色系,為接下來長達三百年的法國公共建築、甚至一般民宅樹立了典範。 ●佩西耶與方丹 Percier and Fontaine 拿破崙時代的兩位御用建築師,是十九世紀上半葉巴黎最多產的建築師,也最具體體現出帝國時期的新古典主義風格。兩人為羅浮宮參觀經驗所做的貢獻,很少有其他建築師比得上。 ●路易.維斯康蒂 Louis Visconti 「新羅浮宮」計劃,將羅浮宮與杜樂麗宮合併為一座偉大宮殿的夢想終於實現。 ●赫克托.雷佛耶 Hector Lefuel 雷佛耶最具原創性的作品是圖書館樓梯,現在稱為雷佛耶樓梯(Escalier Lefuel),1871年幾乎毀於巴黎公社。這是雷佛耶在羅浮宮裡個人創意最突出的作品,甚至也是他整個生涯中最突出的作品。 ●貝聿銘 Ieoh Ming Pei 貝聿銘擊敗了英美法如Richard Meier、Norman Foster、Jean Nouvel等建築大師,提出七十英尺高的玻璃金字塔結構,引發極大爭議,《法蘭西晚報》甚至頭版頭條寫出:「新羅浮宮未蓋先釀醜聞」,回頭看,這也許是過去半世紀裡最天才的建築手筆。

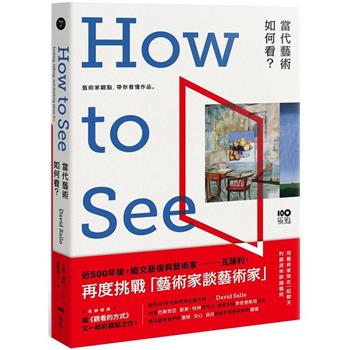

當代藝術,如何看【長銷經典版】:藝術家觀點,帶你看懂作品

當代藝術是布滿專業術語的地雷區?! ▎好藝術,如何看?▎ 為何看懂現代藝術這麼難 該相信你的眼睛?藝評評價?藝術史論斷?還是市場賣價? 近500年後,繼文藝復興藝術家瓦薩利 ●再度挑戰「藝術家談藝術家」● 用藝術家聚在一起的聊天語言來談論藝術,也給年輕藝術家建議 紐約最前線、美國80年代新表現主義大將 塗鴉藝術家巴斯奇亞│凱斯‧哈林同代人│普普大師李奇登斯坦好友 重返20世紀藝術現場,說出藝術家們的激辯、交心、回憶與自白 繼約翰‧伯格《觀看的方式》,又一精彩觀點的經典之作 關於藝術的「如何」論戰,沒人比大衛‧薩利探索得更棒。──作家‧魯西迪 ●什麼因素讓當代藝術滴答運作?什麼因素造就好藝術?什麼因素讓它有趣? 自杜象1917年在小便斗上簽名後,撼動了繪畫主導的藝術世界。視覺藝術的變化速度日益加快,未來主義、構成主義、新地理、機制批判、非具象主義、表現主義、抽象表現主義、低限主義、新表現主義等新名詞大量繁殖,當代藝術成了布滿專業術語的地雷區,這些術語就像是為了將欣賞者淘汰出局而設計的。 ●近五百年後,再度挑戰「藝術家談藝術家」 美國80年代最重要的新表現主義大將:大衛‧薩利(David Salle),試圖扭轉一般人被藝評家阻隔於現代藝術之外的現況。身為塗鴉藝術家巴斯奇亞和凱斯‧哈林的同代人,及普普大師李奇登斯坦的好友,他想用藝術家聚在一起聊天的語言談論當代藝術,說出一位創作人面對藝術世界這四十年來天翻地覆驟變的真心話。他是繼1550年義大利藝術家瓦薩利,時隔近五百年後,再度挑戰藝術家談藝術家的後繼者。文集收錄的主題,從當代指標型人物到歷史人物皆有。許多是作者的同代人,有些更是認識幾十年的好友、同學。 ●用藝術家聊天方式,給欣賞者和年輕藝術家建議 藝術家講話的方式與記者不同,記者習慣把焦點擺在周圍脈絡、市場、觀眾等等,也跟學術評論不同,評論家會根據理論宣稱自己說法的正當性。這兩種都是宏觀敘事。但藝術家不一樣,他們談的是什麼有效,什麼沒效,為什麼。他們的焦點比較微觀;是由內往外推。本書的架構分為四部分:「如何為想法賦予形式」、「當個藝術家」、「世間藝術」和「教學與論戰」。 最後一篇也可稱為「給年輕藝術家的建議」,包含一些可在課堂上或私下進行的習作。設計這些習作的目的,期待讀者從自身的連結、描述和類比中找到樂趣,帶領「一般讀者」摸清藝術家心思,不需太多專業配備,就可抵達藝術意義的核心。 ●假如藝術會說話,如何區別哪些是真話? 大衛‧薩利在書中舉例: 「Case 1.──曾經有個電視節目叫做《信不信由你!》。其中一集,令人印象深刻,內容是有個傢伙說他把自己的車子吃掉了。他花了四年的時間,方法是把車子剁成碎片,每天吃掉一小塊,這個傢伙想辦法把整輛車都吃進肚子,包括方向盤、鉻鋼、輪胎,全部。用現在的觀點,他根本不知道自己正在創造藝術。」 「Case 2.──今天當代藝術分成兩大陣營。一邊是存在好幾百年不曾間斷的圖像性藝術;另一邊是數量正在增加的展演性藝術。我們不願面對的真相是:展演藝術比創作藝術容易。挑選比創新容易。想做出真正吸引目光的東西,需要獨一無二的充沛活力把知識、視覺和文化的面向整合起來。迴避這項整合工作的藝術,不太可能長久吸引人們的關注,因為它下的賭注比較少。當你心存僥倖,不敢繃到極限,情感的力道就會減弱。」 吃車子是藝術嗎?面對觀念藝術,繪畫究竟太傳統,抑或更凸顯其獨有唯一性,仍具突破空間?複製品、模仿作,與原作有差別嗎?為什麼我們對某些藝術有似曾相識的感覺?對被評論的藝術家來說,是否認同藝評人的專家眼力?當我們欣賞一件當代作品時,要如何看出好壞?普普藝術大師李奇登斯坦,私底下如何評價自己的作品?他的作品,如何的「很不」安迪‧沃荷?市場價格等於藝術價值嗎?藝術家Jeff Koons被諷刺媚俗,他的作品是否只是譁眾取寵?與英國藝術家Hirst比起來,在話題之外,誰的藝術性耐久?這些似是而非,似非而是的疑問,該怎麼說,怎麼想? 關於這些思考,作者歷經了四十年的寫作摸索。從1975年初到紐約,用寫作支付房租,到1980、1990年代,改以一種懶人版的書寫形式進行採訪。最後,他採用最老派的方式,不採訪,純粹獨立書寫。「我發現,書寫可以幫助我理解對某件事情的真正想法,最後變成一種習慣,很難戒除。 原書名:《當代藝術,如何看》

【電子書】當代藝術,如何看【長銷經典版】

當代藝術是布滿專業術語的地雷區?! ▎好藝術,如何看?▎ 為何看懂現代藝術這麼難 該相信你的眼睛?藝評評價?藝術史論斷?還是市場賣價? 近500年後,繼文藝復興藝術家瓦薩利 ●再度挑戰「藝術家談藝術家」● 用藝術家聚在一起的聊天語言來談論藝術,也給年輕藝術家建議 紐約最前線、美國80年代新表現主義大將 塗鴉藝術家巴斯奇亞│凱斯‧哈林同代人│普普大師李奇登斯坦好友 重返20世紀藝術現場,說出藝術家們的激辯、交心、回憶與自白 繼約翰‧伯格《觀看的方式》,又一精彩觀點的經典之作 關於藝術的「如何」論戰,沒人比大衛‧薩利探索得更棒。──作家‧魯西迪 ●什麼因素讓當代藝術滴答運作?什麼因素造就好藝術?什麼因素讓它有趣? 自杜象1917年在小便斗上簽名後,撼動了繪畫主導的藝術世界。視覺藝術的變化速度日益加快,未來主義、構成主義、新地理、機制批判、非具象主義、表現主義、抽象表現主義、低限主義、新表現主義等新名詞大量繁殖,當代藝術成了布滿專業術語的地雷區,這些術語就像是為了將欣賞者淘汰出局而設計的。 ●近五百年後,再度挑戰「藝術家談藝術家」 美國80年代最重要的新表現主義大將:大衛‧薩利(David Salle),試圖扭轉一般人被藝評家阻隔於現代藝術之外的現況。身為塗鴉藝術家巴斯奇亞和凱斯‧哈林的同代人,及普普大師李奇登斯坦的好友,他想用藝術家聚在一起聊天的語言談論當代藝術,說出一位創作人面對藝術世界這四十年來天翻地覆驟變的真心話。他是繼1550年義大利藝術家瓦薩利,時隔近五百年後,再度挑戰藝術家談藝術家的後繼者。文集收錄的主題,從當代指標型人物到歷史人物皆有。許多是作者的同代人,有些更是認識幾十年的好友、同學。 ●用藝術家聊天方式,給欣賞者和年輕藝術家建議 藝術家講話的方式與記者不同,記者習慣把焦點擺在周圍脈絡、市場、觀眾等等,也跟學術評論不同,評論家會根據理論宣稱自己說法的正當性。這兩種都是宏觀敘事。但藝術家不一樣,他們談的是什麼有效,什麼沒效,為什麼。他們的焦點比較微觀;是由內往外推。本書的架構分為四部分:「如何為想法賦予形式」、「當個藝術家」、「世間藝術」和「教學與論戰」。 最後一篇也可稱為「給年輕藝術家的建議」,包含一些可在課堂上或私下進行的習作。設計這些習作的目的,期待讀者從自身的連結、描述和類比中找到樂趣,帶領「一般讀者」摸清藝術家心思,不需太多專業配備,就可抵達藝術意義的核心。 ●假如藝術會說話,如何區別哪些是真話? 大衛‧薩利在書中舉例: 「Case 1.──曾經有個電視節目叫做《信不信由你!》。其中一集,令人印象深刻,內容是有個傢伙說他把自己的車子吃掉了。他花了四年的時間,方法是把車子剁成碎片,每天吃掉一小塊,這個傢伙想辦法把整輛車都吃進肚子,包括方向盤、鉻鋼、輪胎,全部。用現在的觀點,他根本不知道自己正在創造藝術。」 「Case 2.──今天當代藝術分成兩大陣營。一邊是存在好幾百年不曾間斷的圖像性藝術;另一邊是數量正在增加的展演性藝術。我們不願面對的真相是:展演藝術比創作藝術容易。挑選比創新容易。想做出真正吸引目光的東西,需要獨一無二的充沛活力把知識、視覺和文化的面向整合起來。迴避這項整合工作的藝術,不太可能長久吸引人們的關注,因為它下的賭注比較少。當你心存僥倖,不敢繃到極限,情感的力道就會減弱。」 吃車子是藝術嗎?面對觀念藝術,繪畫究竟太傳統,抑或更凸顯其獨有唯一性,仍具突破空間?複製品、模仿作,與原作有差別嗎?為什麼我們對某些藝術有似曾相識的感覺?對被評論的藝術家來說,是否認同藝評人的專家眼力?當我們欣賞一件當代作品時,要如何看出好壞?普普藝術大師李奇登斯坦,私底下如何評價自己的作品?他的作品,如何的「很不」安迪‧沃荷?市場價格等於藝術價值嗎?藝術家Jeff Koons被諷刺媚俗,他的作品是否只是譁眾取寵?與英國藝術家Hirst比起來,在話題之外,誰的藝術性耐久?這些似是而非,似非而是的疑問,該怎麼說,怎麼想? 關於這些思考,作者歷經了四十年的寫作摸索。從1975年初到紐約,用寫作支付房租,到1980、1990年代,改以一種懶人版的書寫形式進行採訪。最後,他採用最老派的方式,不採訪,純粹獨立書寫。「我發現,書寫可以幫助我理解對某件事情的真正想法,最後變成一種習慣,很難戒除。 原書名:《當代藝術,如何看》