新書

新加坡文學語言研究(簡體)

寫作者的語言表達,形式多變,如錯落有致的句式,形式或保守,或瀟灑;節奏或平和或急昂;辭格的運用,既可以是奇光異彩,也可以是優美動人。小至詞語的運用,既可以是新穎獨特,也可以是樸實無華。寫作者的語言,值得深入探索。馬華作家的作品語言,報章的標題用語,特點很多,可惜相關討論,多是吉光片羽的論述,極少有專題論著,有必要在相關研究上做進一步開展,以填補這方面的空白和缺憾。

國際秩序等級制與當代埃及的外交選擇

中等強國與國際秩序的互動模式,一直是國際關係理論的重要命題。埃及作為一個典型的中等強國,它在二戰後的三次聯盟轉換,深刻推動了中東秩序乃至全球秩序的模式轉變。納賽爾在一九五二至一九五六年的聯美制英,推動了英美中東霸權轉移,並使蘇伊士成為「大英帝國死去的地方」。一九五六至一九七二年的埃蘇同盟,促使蘇聯影響力躍入西亞、非洲,從而將美蘇爭霸推向全球、推向高潮。一九七七年薩達特的耶路撒冷之行和隨後的戴維營協議,則令美國霸權的全權形象大幅改觀,從此霸權不再是完全的貶義詞,而是同和平、秩序與領導者責任綁定。在此過程中,埃及的外交戰略也經歷了多次轉變。從納賽爾的反殖民主義外交和中等強國外交,到薩達特的和平外交和穆巴拉克的約束外交,再到穆爾西的開拓外交和塞西的東西方平衡外交,中等強國在國際秩序變遷中幾乎所有的可選戰略,在此一一呈現。因此,本書所述不僅是當代埃及的外交史,也是一部中等強國在國際秩序演變中的奮鬥史。

筆墨紀事:羅凡晸詩書創作展

本書為國立臺灣師範大學國文學系羅凡晸教授創作,主題以「筆墨紀事」開展,所收作品是其自二○二三年十月開始醞釀,至二○二五年十二月,共完成三十三件作品。詩歌主題概分為三大類:「自抒己意」(二件)、「臺南狠食載」(八件)、「人情即詩」中的「十全十美」(十件)、「國父紀念館文華軒」八位一體(八件)、「戰國五系文字」(五件)。期望藉由傳統書法筆墨,寫出個人的古典詩歌作品,以「我手書我詩」的方式記錄自二○二一年喬遷臺南後的美食之旅,以及近年來所感所遇之人情紀事。

中國大學生審美行為的心理行為機制研究:以陝西省高校大學生為樣本

中國大學生的審美行為是其審美素養的外顯,中國大學生審美行為的心理行為機制研究對於瞭解審美心理的特點,探究中國美育高質量發展途徑具有重要意義。本研究基於認知-情感-行為理論、積極情緒的擴展-建構理論構建中國大學生審美行為的心理行為機制模型,並採用結構方程模型展開實證研究。研究結果表明審美認知和審美情感是緊密相連的,認知上的滿足會引起獎勵——審美情感,獎勵中樞的激活會影響審美判斷和審美傾向性選擇,個體會更加關注和諧之美,欣賞事物內部的形式和結構之美,積極情緒會促進審美創造性行為的提高。

行遠:劉源俊八十憶往(二冊精裝版)

《行遠:劉源俊八十憶往》回顧劉源俊教授的家庭與學校教育和任教經驗,及他投身教育、參與教改數十年的思想、言論與作為。書名以「行遠」為題,寓意深遠。其一,他自喻是變動時代中推動教育改革的「行者」;其二,取自「行遠必自通,登高必自卑」與「本固而木長,源浚而流遠」之高義。全套二冊,《教育襟懷淑世想》一書敘述其家學淵源、求學歷程、教育理念的形成與發展,及他在科學教育、教育改革∕反改革活動中的諸多實踐與心得;《溪城寄繫半生緣》一書聚焦於東吳大學服務五十餘年的種種辦學經歷與處世行誼。透過本套書可以認識劉教授其人其事,了解臺灣教育改革的樣貌,回顧科學教育發展歷程,知悉東吳大學在臺的發展。並跟著本書的筆觸見證時代的變遷。

行遠:劉源俊八十憶往.溪城寄繫半生緣

《行遠:劉源俊八十憶往》回顧劉源俊教授的家庭與學校教育和任教經驗,及他投身教育、參與教改數十年的思想、言論與作為。書名以「行遠」為題,寓意深遠。其一,他自喻是變動時代中推動教育改革的「行者」;其二,取自「行遠必自通,登高必自卑」與「本固而木長,源浚而流遠」之高義。全套二冊,《教育襟懷淑世想》一書敘述其家學淵源、求學歷程、教育理念的形成與發展,及他在科學教育、教育改革∕反改革活動中的諸多實踐與心得;《溪城寄繫半生緣》一書聚焦於東吳大學服務五十餘年的種種辦學經歷與處世行誼。透過本套書可以認識劉教授其人其事,了解臺灣教育改革的樣貌,回顧科學教育發展歷程,知悉東吳大學在臺的發展。並跟著本書的筆觸見證時代的變遷。

行遠:劉源俊八十憶往.教育襟懷淑世想

《行遠:劉源俊八十憶往》回顧劉源俊教授的家庭與學校教育和任教經驗,及他投身教育、參與教改數十年的思想、言論與作為。書名以「行遠」為題,寓意深遠。其一,他自喻是變動時代中推動教育改革的「行者」;其二,取自「行遠必自通,登高必自卑」與「本固而木長,源浚而流遠」之高義。全套二冊,《教育襟懷淑世想》一書敘述其家學淵源、求學歷程、教育理念的形成與發展,及他在科學教育、教育改革∕反改革活動中的諸多實踐與心得;《溪城寄繫半生緣》一書聚焦於東吳大學服務五十餘年的種種辦學經歷與處世行誼。透過本套書可以認識劉教授其人其事,了解臺灣教育改革的樣貌,回顧科學教育發展歷程,知悉東吳大學在臺的發展。並跟著本書的筆觸見證時代的變遷。

第七屆魏晉南北朝文學與思想國際學術研討會會議論文集

由國立成功大學中國文學系主辦的二○二四年第七屆魏晉南北朝文學與思想國際學術研討會,會議探討魏晉思想文化中「文學的感性」與「思想的理性」。本書收錄之會議論文均經過審查制度,為讀者理解魏晉名士的風骨與心靈,打開了一扇窗口。

【電子書】筆墨紀事:羅凡晸詩書創作展

本書為國立臺灣師範大學國文學系羅凡晸教授創作,主題以「筆墨紀事」開展,所收作品是其自二○二三年十月開始醞釀,至二○二五年十二月,共完成三十三件作品。詩歌主題概分為三大類:「自抒己意」(二件)、「臺南狠食載」(八件)、「人情即詩」中的「十全十美」(十件)、「國父紀念館文華軒」八位一體(八件)、「戰國五系文字」(五件)。期望藉由傳統書法筆墨,寫出個人的古典詩歌作品,以「我手書我詩」的方式記錄自二○二一年喬遷臺南後的美食之旅,以及近年來所感所遇之人情紀事。

人的,全是有關人的:一本獻給自由精神的書(全二冊)

尼采一八七八年寫的《人的,全是有關人的》一書,標誌他把箴言詩,加入到哲學論述的新體系,本書副標題「一本獻給自由精神的書」,書序又寫道:「為紀念伏爾泰一七七八年五月三十日逝世日而作」,顯然箴言詩在尋求不同一般哲學的新出路。德勒茲《尼采》的解釋,箴言涉及哲學的新概念與思想的新形象,就在詮釋片斷價值的評價,取代傳統的普遍理想與一般真理的標準化。這種片斷價值就是後來《查拉圖斯特拉如是說》的「相同者的永恆回歸」,一種在重複自由的實在,把差異多元的外部,經由評價重新聯繫在一起。本書正是尼采意志哲學原初的動機,一顆充滿著無限可能,等待砥礪的鑽石。正如本書,尼采說「當人們在談論心智自由時,就猶如在談論去做一趟極度危險的冰河和冰洋的探險之旅。」連結在「一個不合理的事務並不足以反對這個事物的存在,而這個不合理反而倒是這個事物存在的一個條件。」這種差異評價,不在構成規範模式,而在找尋評價事物的條件,產生非理性批判。這正好與黑格爾「凡存在皆合理」,作為現實化的理想辯證相反。所以作為「自由之書」,指出「心智的自由」,就在差異評價,產生個體化的選擇及風格。這是一種快樂的力量,產生評價藝術的自我風格。

戲劇起源與祭祀儀典

亞里斯多德認為戲劇源自於人類天性喜歡模仿動作節奏和源自於古典祭祀儀式。在西方和中國的戲劇都有這種戲劇儀式起源說。本書旨在探討戲劇、儀式與社會進化的關係,討論儀式與藝術、神權與世俗、教會與宗教世俗化的過程,此中亦涉及戲劇如何從「要做的事」(A thing done collectively and regularly)到「看的事」(A thing to be looked at spectacle)的轉變。本書從西方和中國的戲劇例子:希臘悲劇和喜劇、中世紀宗教劇、莎士比亞、元明的雜劇《桃花女破法嫁周公》、《牡丹亭》到現代英美或歐洲戲劇,如易卜生、亞瑟.米勒和田納西.威廉斯的戲劇文本裡,找出祭祀與神話痕跡。

宋詩之新變與代雄(增修版)

唐詩與宋詩異轍,唐音與宋調殊科,此乃文學發展之事實,本不必作高下之較量。宋人面對盛極難繼之唐詩高峰,除轉益多師,集成借鏡之外,往往變唐人之所已能,發唐詩之所未盡,而出其所自得,新天下之耳目。學唐、變唐、新唐、拓唐,儼然成為宋詩之使命與特色。學界欲探索唐宋詩紛爭、唐宋詩異同、唐宋詩優劣、詩分唐宋諸課題,本書堪作入門與借鏡。 本書援引詩話筆記之亮點,印證宋人詩集文集體現之風潮,發現宋人作詩,盡心於不經人道,古所未有;因難見巧,精益求精;積澱傳統,突破創新。致力於絕去畦徑,別具隻眼;詩思出位,補偏救弊;破體為文,即事寫情: 以文為詩、以議論為詩, 以賦為詩, 其大者焉。禪悅成風,不犯正位;陶鑄點化,以俗為雅。要之,宋詩特色之形成,緣於宋人超勝意識之自覺;追新求變,自成一家,即其自覺之共識。既注重小結裹之深掘發揮,更兼顧大判斷之傳承與開拓。於是宋詩因新變而代雄,遂能與唐詩頡頏,而平分詩國之秋色。

臺灣新詩史論

《臺灣新詩史論》以專論方式,暢敘臺灣一九二四至二○二四年,百年新詩發展史,書分五卷,卷一為「歷史聚焦的頭一點:跨越語言」,論說日制時代詩人所需跨越的基礎,正是從來詩人所最需要掌握的語言創造力。卷二為「光華大亮點:背井渡海以水為奶」,燃亮臺灣詩史最光燦的明星:紀弦、周夢蝶、余光中、羅門、洛夫、商禽、瘂弦、鄭愁予、席慕蓉等人所獨具的詩美學。卷三關注「著力點:拆籬笆/跨門牆/泯疆界」,以一九三五至一九五五年出生臺灣的詩人群,視野開闊,心胸寬大,技藝開放所創造的生命能量。卷四為「接力點:跳島,鼓浪而進」,稱頌臺灣影響力所及的各海島之新詩特色。卷五則圈點新詩突破限指的各種佳績,名為「不是終點:觀潮聽濤,餘波依舊盪漾著光」。

中國傳媒三千年:從甲骨到新媒

從商代甲骨到當代新媒體,三千年前的中國傳媒史,是文明傳承的鮮活脈絡。打破「先秦無成熟傳媒」認知,商代的甲骨文實有最早官方期刊,「卜」字本意乃「報」,暗藏華夏傳媒的原始密碼。 從甲骨文到青銅銘文、竹簡驛傳,到邸報小報、民信局,再到近現代報刊、短視頻,新媒反覆運算不息,卻始終堅守「服務家國、連接民生」的核心。官方與民間共生,技術為需求賦能,傳媒不僅是資訊傳遞工具,更是中華文明的精神紐帶。 這部跨越三千多年的探索,解鎖傳媒基因密碼,彰顯文化自信,讓塵封的智慧在當下重煥光輝。

三皇五帝:五千年前的中國

聚焦五千年最早中國,本書以「四重證據法」考辨三皇五帝時期科技,燧人氏觀大火星創火歷,伏羲憑八卦奠數理,皇帝定大地原點,炎帝借天文優農耕。結合半坡彩陶「四方四維」、何尊「宅茲中國」等遺存,實證中華文明時空認知體系的早期傳承,為上古科技史研究提供實證參考。

磁有磁理:文明、科學與宗教本質的奧妙

整體而言,《磁有磁理》並非單獨的磁學科普,而是一次文明的「解碼」。它讓我們看到,「磁」不僅是實驗室裏的科學概念,也是宇宙中所有奧妙之門,更是貫穿人類從遠古到現代的「能量主線」——從磁山先民的水浮指南針到現代超導磁體,吳魯衡的隕石磁源到宇宙太陽風,從三星堆的青銅神樹到腦磁圖醫療,人類對磁的探索從未停歇。文明、宗教這些散落於歷史長河中的「磁智慧」,既是古人觀察自然、順應規律的智慧結晶,亦是現代科技創新的源頭活水,最終指向一個核心命題:唯有理解「磁」的規律,尊重自然與文明的共生關係,人類才能在宇宙的能量脈絡中,走得更穩、更遠。

茶香禪味,簾內豈能不醉(平裝版)

茶的腳在水裏,禪的腳卻在風中。所以茶味禪意,都無法去覓,無衣褲可捉,朋友問:禪是甚麼?是釋迦老師手上的薔薇嗎?當然不是,說似一物則不對,是歷代大師的法語嗎?更不是,法語如四季呆立的粟米,連火中可取的栗子都不是;仲夏如火,寧可坐在雨後或雨前的窗台,一杯好茶在手,看長街或長灘,如熾熱的白炭。 這本書,送您禪的小故事,古人的胸臆人生,和禪無關,亦有關,也許是茶旁的梅子;茶只六色,故事裏的歲月,稍竚即逝,卻不只六朝。謹請可留茶香一刻。故事中,若有禪味餘韻,也請順手摺入您的記憶。

近代雲南社會變遷的個案透視

本書是第一作者與學生們共同完成的教研成果,包括第一作者在中國近現代史方向教學過程中形成的論文及指導學生寫的碩士、本科學位論文。全書主要有三方面的議題:第一,土司、家族與邊地社會圖景;第二,抗戰大後方的個體生命歷程;第三,近代雲南社會變遷的國際因素。書中利用大量未刊中外檔案,以深度且相互勾連的多重個案,呈現變遷中的近代雲南社會圖景。

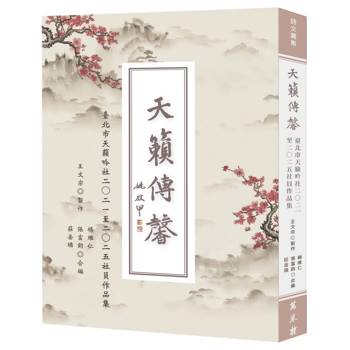

天籟傳馨:臺北市天籟吟社二○二一至二○二五社員作品

天籟吟社創立於一九二二年,一百多年來始終維持創作與吟唱古典詩詞的傳統。自從二○一○年起,每五年刊印社員作品集發行。《天籟傳馨》係天籟吟社二○二一至二○二五年社員作品集,內容包括近五年例會作品集錦、社員自選作品,並附錄詩社組織現況、社員簡歷、近五年大事紀要。閱讀本書可以欣賞當今天籟吟社社員古典詩詞作品,也能了解臺灣傳統詩社組織與運作的概況。