全部書籍

亞瑟王和圓桌騎士

◎美國文豪、諾貝爾文學獎得主,約翰史坦貝克(John Steinbeck)重新鍛造的經典傳說——騎士精神的永恆經典◎ 義大利國寶級畫家,羅倫佐.馬托蒂(Lorenzo Mattotti)精心繪製的雙書封、十九張絕美插圖◎ 〈附錄:創作過程與思考特別〉揭露史坦貝克與友人、經紀人、編輯的書信集,顯示文學大師的創作思考過程亞瑟王,歐洲史上流傳最久、影響最深、跨媒介最廣的傳奇英雄人物,是歐洲烏托邦式理想君王的原型。他以圓桌制度――無主座的正義――強化了騎士精神(chivalry),將其昇華到一個高尚的精神狀態,並對後世的紳士精神產生了深遠的影響。同時,他與他的王后桂妮薇兒,以及天下第一的騎士蘭斯洛特之間的三角戀,也是歐洲文學中最淵遠流長的「愛與罪」母題。這段「個人情感與社會秩序衝突」的故事,直接奠定了歐洲羅曼史(romance)、宮廷戀、乃至現代言情小說的戲劇性基礎。這個據信流傳了一千五百年的故事,一路上滋養了人們對榮耀、正義、勇氣、愛與義務的想像。十五世紀,湯瑪斯.馬洛里(Thomas Malory)以中古英語寫下《亞瑟王之死》(Morte d’ Arthur),為這個傳說留下了文學範本。這本書啟發了後代無數的讀者,也衍伸出無數的創作。二十世紀美國文豪,也是諾貝爾文學獎得主的約翰.史坦貝克(John Steinbeck),是其中最閃亮的代表。約翰.史坦貝克不只童年從亞瑟王的故事裡得到閱讀啟蒙,更重新創作了《亞瑟王和圓桌騎士》(The Acts of King Arthur and His Noble Knights)。《亞瑟王和圓桌騎士》不僅僅是一本中古英語《亞瑟王之死》的現代翻譯,而是一場跨時空的文學對話。他以二十世紀的語言重新發掘亞瑟王故事角色的心理,讓古代英雄的困境、戰鬥與名譽,與現代人的孤獨、焦慮和理想對齊。史坦貝克曾經對自己的文學經紀人伊莉莎白.歐提斯(Elizabeth Otis)說到:「我不是在翻譯馬洛里。我是在試著理解他想追尋的是什麼,去找出他夢中的那個故事。」天下無敵,完美卻痛苦的蘭斯洛特、看透了命運,卻無法改變命運的梅林、一統了天下,卻為和平盛世苦惱的亞瑟王……史坦貝克的筆,將亞瑟王與他的騎士從英雄傳說的領域裡劃分出來,變成了一面映照人性的鏡子。他的《亞瑟王和圓桌騎士》,是西方文學正典中最後一部以小說家之手,重新鍛造的經典傳說。當代義大利國寶級畫家羅倫佐.馬托蒂(Lorenzo Mattotti)也深為亞瑟王故事著迷。這次網路與書出版的《亞瑟王和圓桌騎士》版本,更收集了羅倫佐.馬托蒂為之創作的十九幅精美的圖:冒險、衝突、誘惑、狂放的圖像,為史坦貝可筆下的亞瑟王故事增添了既具象又魔幻的風采。一次收錄兩位大師的創意交融,是台灣版的《亞瑟王和圓桌騎士》獨步全球的特色。◎榮耀推薦◎(依筆畫排序)吳俞萱|詩人馬尼尼為|作家海狗房東|繪本工作者劉清彥|童書作家 /兒童節目主持人謝佩霓|知名策展人、藝術評論家藍劍虹|國立臺東大學兒童文學研究所教授

【電子書】亞瑟王和圓桌騎士

◎美國文豪、諾貝爾文學獎得主,約翰史坦貝克(John Steinbeck)重新鍛造的經典傳說——騎士精神的永恆經典◎ 義大利國寶級畫家,羅倫佐.馬托蒂(Lorenzo Mattotti)精心繪製的雙書封、十九張絕美插圖◎ 〈附錄:創作過程與思考特別〉揭露史坦貝克與友人、經紀人、編輯的書信集,顯示文學大師的創作思考過程亞瑟王,歐洲史上流傳最久、影響最深、跨媒介最廣的傳奇英雄人物,是歐洲烏托邦式理想君王的原型。他以圓桌制度――無主座的正義――強化了騎士精神(chivalry),將其昇華到一個高尚的精神狀態,並對後世的紳士精神產生了深遠的影響。同時,他與他的王后桂妮薇兒,以及天下第一的騎士蘭斯洛特之間的三角戀,也是歐洲文學中最淵遠流長的「愛與罪」母題。這段「個人情感與社會秩序衝突」的故事,直接奠定了歐洲羅曼史(romance)、宮廷戀、乃至現代言情小說的戲劇性基礎。這個據信流傳了一千五百年的故事,一路上滋養了人們對榮耀、正義、勇氣、愛與義務的想像。十五世紀,湯瑪斯.馬洛里(Thomas Malory)以中古英語寫下《亞瑟王之死》(Morte d’ Arthur),為這個傳說留下了文學範本。這本書啟發了後代無數的讀者,也衍伸出無數的創作。二十世紀美國文豪,也是諾貝爾文學獎得主的約翰.史坦貝克(John Steinbeck),是其中最閃亮的代表。約翰.史坦貝克不只童年從亞瑟王的故事裡得到閱讀啟蒙,更重新創作了《亞瑟王和圓桌騎士》(The Acts of King Arthur and His Noble Knights)。《亞瑟王和圓桌騎士》不僅僅是一本中古英語《亞瑟王之死》的現代翻譯,而是一場跨時空的文學對話。他以二十世紀的語言重新發掘亞瑟王故事角色的心理,讓古代英雄的困境、戰鬥與名譽,與現代人的孤獨、焦慮和理想對齊。史坦貝克曾經對自己的文學經紀人伊莉莎白.歐提斯(Elizabeth Otis)說到:「我不是在翻譯馬洛里。我是在試著理解他想追尋的是什麼,去找出他夢中的那個故事。」天下無敵,完美卻痛苦的蘭斯洛特、看透了命運,卻無法改變命運的梅林、一統了天下,卻為和平盛世苦惱的亞瑟王……史坦貝克的筆,將亞瑟王與他的騎士從英雄傳說的領域裡劃分出來,變成了一面映照人性的鏡子。他的《亞瑟王和圓桌騎士》,是西方文學正典中最後一部以小說家之手,重新鍛造的經典傳說。當代義大利國寶級畫家羅倫佐.馬托蒂(Lorenzo Mattotti)也深為亞瑟王故事著迷。這次網路與書出版的《亞瑟王和圓桌騎士》版本,更收集了羅倫佐.馬托蒂為之創作的十九幅精美的圖:冒險、衝突、誘惑、狂放的圖像,為史坦貝可筆下的亞瑟王故事增添了既具象又魔幻的風采。一次收錄兩位大師的創意交融,是台灣版的《亞瑟王和圓桌騎士》獨步全球的特色。◎榮耀推薦◎(依筆畫排序)吳俞萱|詩人馬尼尼為|作家海狗房東|繪本工作者劉清彥|童書作家 /兒童節目主持人謝佩霓|知名策展人、藝術評論家藍劍虹|國立臺東大學兒童文學研究所教授

與大自然通靈

與自然靈犀相通,就在日常生活剎那之間融合宗教經驗、生態書寫與東西方思想的跨領域研究透過人對大自然種種存在的認知和直覺感應,創造一場奧妙的精神交流所謂「與大自然通靈」,通靈的對象不是超自然他者,而是大自然種種,雖然也使用「通靈」一詞,但沒有虛幻、玄祕、特異的情節,也沒有遙遠而未知的他界想像,不過這一類通靈的經驗者同樣擁有所謂屬靈經驗的超越意識與神聖體悟。當代靈性的發展已有不同取徑,「自然靈性」是其中一種類型,它是一種神聖的、超越的、知悟的意識狀態,並非來自遙遠陌生的他界,也不是深奧至不可言說的經驗;反之,它存在於尋常角落,就在我們呼吸、感嘆之中,仰望、俯視之間。本書彙整英國「宗教經驗研究中心」搜集的檔案、世界知名自然寫作、莊子及陶淵明的歸隱經典、當代影像創作中的相關作品,綜合討論自然靈性的存在與意義。當人類走向自然,聆聽宇宙之音,並找到自己的節奏和曲式,這就是一場奧祕的自然靈性經驗。謝世維 政治大學宗教研究所教授 專文推薦Josie/《走向內在》作者李偉文/作家、荒野保護協會榮譽理事長沈恩民/插畫家廖鴻基/海洋文學作家劉崇鳳/作家、自然引導員蔡怡佳/輔仁大學宗教學系教授鐘穎/心理學作家、愛智者書窩主持人聯合推薦野外同愛好者,可能多少都曾在山林汪洋中感受過不同於日常、難以名狀的體驗和感悟吧?撇除腦內啡的加持,或者在觸目所及的如畫奇景,或者在涼爽薰拂面而來時帶起的微癢輕顫;也許是夾雜在尋常音聲中那陣或渾厚低沉、或輕快和諧的合奏股動;也許是在汪洋深處除了自身的呼吸與心跳外,仿若與世隔離卻又與萬物相繫的靜默中;更或許是那次登頂後獨自在山巔暖陽下坐忘時空、恍惚像消融了實體,卻宛若能感知草葉伸展、微風呢喃、蟲蟻動靜的離奇瞬間……縱然仍歷歷如繪,但此種種經歷,由於太過玄奇,總歸不免以為是出於自己跳脫的想像,而身為資深麻瓜,更未曾將其與「通靈」一事連結。直至今日有幸拜讀楊美芬博士新作《與大自然通靈》,頓時如醍醐灌頂,開啟了嶄新視野。──Josie/《走向內在》作者每天,我要把時間獻給祢,回到大自然裡,觀察受造之物並思想祢。穹蒼、山林、大地和其間的萬物,一切都是祢的創造,每天,我要稱頌、讚美、敬拜祢!──沈恩民/插畫家 萬物有靈,本當如是。若對大自然與自身足夠信任且敞開,每個人都可能接觸到自然靈性。謝謝楊美芬老師的書寫整理,將「自然靈性」以專書之姿航向華人世界,擴展感知的宇宙,天啊,我好激動!──劉崇鳳/作家,自然引導員 在這個科技主導、萬象飛逝的時代,人類或許早已遺忘如何傾聽風的低語、水的流唱、鳥獸的安靜行止。這本書提醒我們,萬物有靈,從來不只是信仰的命題,更是一種世界觀的選擇。當我們重新學會感受、理解與回應自然的聲音時,或許,我們也將重新找回自己在這宇宙大網中的位置。──謝世維/政治大學宗教研究所教授

【電子書】與大自然通靈

與自然靈犀相通,就在日常生活剎那之間融合宗教經驗、生態書寫與東西方思想的跨領域研究透過人對大自然種種存在的認知和直覺感應,創造一場奧妙的精神交流所謂「與大自然通靈」,通靈的對象不是超自然他者,而是大自然種種,雖然也使用「通靈」一詞,但沒有虛幻、玄祕、特異的情節,也沒有遙遠而未知的他界想像,不過這一類通靈的經驗者同樣擁有所謂屬靈經驗的超越意識與神聖體悟。當代靈性的發展已有不同取徑,「自然靈性」是其中一種類型,它是一種神聖的、超越的、知悟的意識狀態,並非來自遙遠陌生的他界,也不是深奧至不可言說的經驗;反之,它存在於尋常角落,就在我們呼吸、感嘆之中,仰望、俯視之間。本書彙整英國「宗教經驗研究中心」搜集的檔案、世界知名自然寫作、莊子及陶淵明的歸隱經典、當代影像創作中的相關作品,綜合討論自然靈性的存在與意義。當人類走向自然,聆聽宇宙之音,並找到自己的節奏和曲式,這就是一場奧祕的自然靈性經驗。謝世維 政治大學宗教研究所教授 專文推薦Josie/《走向內在》作者李偉文/作家、荒野保護協會榮譽理事長沈恩民/插畫家廖鴻基/海洋文學作家劉崇鳳/作家、自然引導員蔡怡佳/輔仁大學宗教學系教授鐘穎/心理學作家、愛智者書窩主持人聯合推薦野外同愛好者,可能多少都曾在山林汪洋中感受過不同於日常、難以名狀的體驗和感悟吧?撇除腦內啡的加持,或者在觸目所及的如畫奇景,或者在涼爽薰拂面而來時帶起的微癢輕顫;也許是夾雜在尋常音聲中那陣或渾厚低沉、或輕快和諧的合奏股動;也許是在汪洋深處除了自身的呼吸與心跳外,仿若與世隔離卻又與萬物相繫的靜默中;更或許是那次登頂後獨自在山巔暖陽下坐忘時空、恍惚像消融了實體,卻宛若能感知草葉伸展、微風呢喃、蟲蟻動靜的離奇瞬間……縱然仍歷歷如繪,但此種種經歷,由於太過玄奇,總歸不免以為是出於自己跳脫的想像,而身為資深麻瓜,更未曾將其與「通靈」一事連結。直至今日有幸拜讀楊美芬博士新作《與大自然通靈》,頓時如醍醐灌頂,開啟了嶄新視野。──Josie/《走向內在》作者每天,我要把時間獻給祢,回到大自然裡,觀察受造之物並思想祢。穹蒼、山林、大地和其間的萬物,一切都是祢的創造,每天,我要稱頌、讚美、敬拜祢!──沈恩民/插畫家 萬物有靈,本當如是。若對大自然與自身足夠信任且敞開,每個人都可能接觸到自然靈性。謝謝楊美芬老師的書寫整理,將「自然靈性」以專書之姿航向華人世界,擴展感知的宇宙,天啊,我好激動!──劉崇鳳/作家,自然引導員 在這個科技主導、萬象飛逝的時代,人類或許早已遺忘如何傾聽風的低語、水的流唱、鳥獸的安靜行止。這本書提醒我們,萬物有靈,從來不只是信仰的命題,更是一種世界觀的選擇。當我們重新學會感受、理解與回應自然的聲音時,或許,我們也將重新找回自己在這宇宙大網中的位置。──謝世維/政治大學宗教研究所教授

間關千里:動盪年代的遷徙記憶,庶民的歷史見證

時代的巨浪所激起的,哪怕是一滴浪花,落在一個人身上就是一場狂風驟雨,僥倖不死,也是一身的狼狽……大時代的變局下,平凡人的不平凡故事中央研究院院士、台灣聯合大學系統 系統主席陳力俊專文推薦:「閱讀本書,隨手摭拾,親情離思,躍然字裡行間,感人心腑。……人間多少傷心事刻骨銘心,無法輕易平復。」八年抗戰到兩岸分治期間,是個極度動亂的大時代,兵荒馬亂,人們被迫輾轉流離。當時無論是百姓或軍人,行止之間禍福難測,性命如螻蟻,無人知道遷或不遷的下場會是如何。那些年有上百萬人離鄉背井來到台灣,人際關係連根拔起,原本的家人或親友失散失聯,那種深沉的無奈與傷痛並非一般人可體會。本書集合了十七位大學教授撰寫家中長輩輾轉流離的事蹟,作者群在各學術領域皆有卓越表現,書中故事從多角度爬梳,並謹慎求證與撰稿,可視為那個時期社會百態的記錄,期待為那個動亂的大時代留下一些庶民的歷史見證。

【電子書】間關千里

時代的巨浪所激起的,哪怕是一滴浪花,落在一個人身上就是一場狂風驟雨,僥倖不死,也是一身的狼狽……大時代的變局下,平凡人的不平凡故事中央研究院院士、台灣聯合大學系統 系統主席陳力俊專文推薦:「閱讀本書,隨手摭拾,親情離思,躍然字裡行間,感人心腑。……人間多少傷心事刻骨銘心,無法輕易平復。」八年抗戰到兩岸分治期間,是個極度動亂的大時代,兵荒馬亂,人們被迫輾轉流離。當時無論是百姓或軍人,行止之間禍福難測,性命如螻蟻,無人知道遷或不遷的下場會是如何。那些年有上百萬人離鄉背井來到台灣,人際關係連根拔起,原本的家人或親友失散失聯,那種深沉的無奈與傷痛並非一般人可體會。本書集合了十七位大學教授撰寫家中長輩輾轉流離的事蹟,作者群在各學術領域皆有卓越表現,書中故事從多角度爬梳,並謹慎求證與撰稿,可視為那個時期社會百態的記錄,期待為那個動亂的大時代留下一些庶民的歷史見證。

失控的焦慮世代:手機餵養的世代,如何面對心理疾病的瘟疫

NYU教授、掀起全球討論與關注之作 睡眠剝奪.社交障礙.注意力碎片化.上癮 席捲全球的話題與對策討論 【紐約時報、亞馬遜長期暢銷榜首】 ★ 為什麼社群媒體對女孩的傷害大於男孩? 為什麼男孩持續從現實世界退縮到虛擬世界? 我們該如何保護孩子?以及我們自己? ◆內容簡介 二○一○年代開始,青少年精神/心理健康急遽惡化,憂鬱症、焦慮症、自我傷害和自殺的比例急遽上升,成為全球化現象。 在《失控的焦慮世代》書中,社會心理學家海德特探討以玩耍為主的童年逐漸沒落、以手機為主的童年抬頭的趨勢,並歸納出為什麼智慧型手機、社群媒體和大型科技,成為全世界青少年心理健康崩潰的主因。 本書也指出:為了讓孩子有更健康的童年── ★政府可以做些什麼 ★科技公司可以做些什麼 ★學校可以做些什麼 ★父母可以做些什麼 ◆名人推薦 何琦瑜 《親子天下》創辦人兼執行長 李昆樺 臺灣網癮防治學會理事長 李儀婷 薩提爾教養暢銷作家 洪仲清 臨床心理師 苗博雅 臺北市議員 張美蘭(小熊媽) 親職/繪本作家 張修修 自我成長型YouTuber 陳志恆 諮商心理師、暢銷作家 陳品皓 臨床心理師、米露谷心理治療所執行長 陳培瑜 立委、親職教育講師 陳鳳馨 資深媒體人、News98《財經起床號》主持人 陳學志 國立台灣師範大學社會情緒教育與發展研究中心主任 廖元豪 國立政治大學法律學系副教授 碧安朵 「信誼好好育兒」Podcast主持人 劉安婷 「TFT為台灣而教」創辦人 劉軒 正向心理學作家 歐陽立中 「Life不下課」節目主持人 凌性傑 作家 鄭英耀 教育部部長 謝伯讓 台大心理系教授、作家 魏瑋志(澤爸) 親職教育講師 羅怡君 親職溝通作家、講師 一致推薦(按姓氏筆畫排列) ◆各界佳評 《失控的焦慮世代》揭露的不只是Z世代的脆弱、焦慮、玻璃心,更提醒了我們這代父母、教師(多半是五、六年級)與社會,到底給了孩子們怎樣的世界?該放手的時候不放手,使得孩子沒有小小冒險地出去玩,難以學習人與人的碰撞,也不懂得如何自己保護自己。另一方面,長輩該負起責任管教的時候,卻讓手機與社群媒體宰制了尚未成熟的兒少。我們造成了這個焦慮世代,如今怎樣亡羊補牢? ──廖元豪,國立政治大學法律學系副教授 一本重要的書,深入探討青少年受到的社群媒體影響,關懷青少年的心靈健康,邀請大家共同攜手守護。 ──陳培瑜,立委、親職教育講師 暨《為什麼我們製造出玻璃心世代?》之後,這又是一本令人「上心」的好書。本書不只是在學術上提出獨到見解,更有作為教育者、為父母的「心上」真切的同理與支持。我們的孩子病了,改變是前所未有的迫切。這本書發出的聲音,需要所有人全神貫注地傾聽。 ──劉安婷,「TFT為台灣而教」創辦人 如果想要好好瞭解這個世代的孩子,本書絕對是最關鍵的開始。 ──陳品皓,臨床心理師、米露谷心理治療所執行長 旁徵博引、引人入勝,挑戰現有作法與觀點,充滿使命感。 ──崔西.丹尼斯-提沃里(Tracy Dennis-Tiwary),《紐約時報》書評 讓家長發顫的內容……感謝海德特,我們得以一窺這種在美國及其他英語系國家發生的駭然真相……清晰、令人難忘……激勵人心。 ──梅根.考克斯.戈登(Meghan Cox Gurdon),《華爾街日報》專欄作家 我發現自己也點頭同意……該書受益於……多年的研究,分析智慧型手機與社群媒體如何摧毀年輕人的神經、干擾年輕人的精神狀態……見解不僅合理,而且重要到無可辯駁。 ──潔西卡.溫特(Jessica Winter),《紐約客》 充滿智慧……重要且引人入勝。 ──法蘭克.布魯尼(Frank Bruni),《紐約時報》意見版 所有的建議聽起來都有理有據。有些甚至聽起來很有趣……認真處理反對的論點,以及證據上的漏洞。 ──《經濟學人》 可以說相當精闢……作者以佛教、道教和基督教的傳統核心思想作為批判基礎……他的行動建議是一般人都懂的常識……非常出色。 ──朱迪絲.華納(Judith Warner),《華盛頓郵報》 一本重要的新書……海德特指出,孩子的精力和注意力從實體世界轉移到虛擬世界,這種轉變是災難性的,尤其對女孩子而言。 ──蜜雪兒.古伯格(Michelle Goldberg),《紐約時報》專欄作家 內容充實、極具說服力與影響力……海德特希望孩子花更多時間接觸大自然,與朋友玩耍,騎單車(或摔車),分擔適合他們年紀的家務。 ──格蘭.C.奧修勒(Glenn C. Altschuler),《今日心理學》 應立刻閱讀的重要書籍,也應該成為一個影響力愈來愈大的運動的基礎教材;該運動旨在讓智慧型手機遠離學校,讓年幼孩童遠離社群媒體。 ──蘇菲.麥克貝恩(Sophie McBain),英國《衛報》 有強大影響力、可讀性強,而且令人不寒而慄……極具說服力。 ──露西.丹耶(Lucy Denyer),英國《電訊報》 論點有說服力且發人深省。 ──安娜.戴維斯(Anna Davis),英國《旗幟晚報》 如果這本重要著作敲出的警鈴足夠大聲(等等,是我的手機在響嗎?),政治人物應該立法,確實執行禁止孩童使用社群媒體,我相信大多數父母會很開心,而大多數青少年也會更開心。 ──海倫.魯姆比洛(Helen Rumbelow),英國《泰晤士報》(本週最佳書籍) 海德特列出不容爭辯的證據,證明智慧型手機助長了焦慮症在年輕族群的流行速度,大型科技公司必須採取更積極的行動,以扭轉這種情況……這是一本非常重要且極有說服力的著作,不僅推薦給父母,也推薦給任何感受到科技壓力愈來愈大的人……我高度推薦這本書;每個人都該閱讀。它將改變社會的遊戲規則。 ──史黛拉.歐麥利(Stella O,Malley),《愛爾蘭獨立報》 海德特是偽裝成心理學家的現代先知。他在本書再次提醒我們,以手機為主的童年生活有哪些危險。他為我們所有人指出一條通向更光明、更強大的未來之路。 ──蘇珊.坎恩(Susan Cain),紐時暢銷書《安靜就是力量》與《悲欣交集》作者 這是一本挑釁現狀的書,解釋為什麼這麼多孩子過得不好,以及該如何修正方向。海德特有力地指出,從玩耍為主的童年轉變到手機為主的童年,已經嚴重破壞心理健康和社會發展。即使你尚未準備好禁止高中前的孩童使用智慧型手機,這本書也會挑戰你的觀點,讓你重新思考我們該如何培養孩子的潛能,以及如何讓他們做好面對這個世界的準備。 ──亞當.格蘭特(Adam Grant),紐時暢銷書《隱性潛能》和《逆思維》作者、TED播客Re:Thinking主持人 每一位家長都得停下手邊的工作,立即閱讀本書。海德特是當今全球最重要的心理學家,本書探討的話題正重塑你孩子的生活,是重磅之作。 ──約翰.海利(Johann Hari),《誰偷走了你的專注力》作者 本書提出了一項挑戰,將決定本世紀所剩時日的形態。海德特指出,我們今天已經走到技術發展對下一代造成嚴重負面影響的危機點,本書不僅站在iPhone面前大喊「打住!」,海德特也提供家長、社區、宗教機構及政府一些已獲得研究認證的實用建議,強調事情可以有不一樣的結果。我計畫把這本書送給更多的人,同時祈禱我們都能善用智慧深思,繼而採取行動。 ──羅素.摩爾(Russell Moore),《今日基督教》總編輯 本書對小學及小學以上青少年的父母非常重要,因為這些小孩面臨快速變化的童年環境。海德特提出問題,但也提出解決方案,希望能讓孩子過更好的數位生活。 ──艾蜜莉.奧斯特(Emily Oster),紐時暢銷書《美好的孕期》作者

【電子書】失控的焦慮世代

NYU教授、掀起全球討論與關注之作睡眠剝奪.社交障礙.注意力碎片化.上癮席捲全球的話題與對策討論【紐約時報、亞馬遜長期暢銷榜首】★為什麼社群媒體對女孩的傷害大於男孩?為什麼男孩持續從現實世界退縮到虛擬世界?我們該如何保護孩子?以及我們自己?◆內容簡介 二○一○年代開始,青少年精神/心理健康急遽惡化,憂鬱症、焦慮症、自我傷害和自殺的比例急遽上升,成為全球化現象。 在《失控的焦慮世代》書中,社會心理學家海德特探討以玩耍為主的童年逐漸沒落、以手機為主的童年抬頭的趨勢,並歸納出為什麼智慧型手機、社群媒體和大型科技,成為全世界青少年心理健康崩潰的主因。 本書也指出:為了讓孩子有更健康的童年──★政府可以做些什麼★科技公司可以做些什麼★學校可以做些什麼★父母可以做些什麼◆名人推薦何琦瑜 《親子天下》創辦人兼執行長李昆樺 臺灣網癮防治學會理事長李儀婷 薩提爾教養暢銷作家洪仲清 臨床心理師苗博雅 臺北市議員張美蘭(小熊媽) 親職/繪本作家張修修 自我成長型YouTuber陳志恆 諮商心理師、暢銷作家陳品皓 臨床心理師、米露谷心理治療所執行長陳培瑜 立委、親職教育講師陳鳳馨 資深媒體人、News98《財經起床號》主持人陳學志 國立台灣師範大學社會情緒教育與發展研究中心主任廖元豪 國立政治大學法律學系副教授碧安朵 「信誼好好育兒」Podcast主持人劉安婷 「TFT為台灣而教」創辦人劉軒 正向心理學作家歐陽立中 「Life不下課」節目主持人凌性傑 作家鄭英耀 教育部部長謝伯讓 台大心理系教授、作家魏瑋志(澤爸) 親職教育講師羅怡君 親職溝通作家、講師一致推薦(按姓氏筆畫排列)◆各界佳評《失控的焦慮世代》揭露的不只是Z世代的脆弱、焦慮、玻璃心,更提醒了我們這代父母、教師(多半是五、六年級)與社會,到底給了孩子們怎樣的世界?該放手的時候不放手,使得孩子沒有小小冒險地出去玩,難以學習人與人的碰撞,也不懂得如何自己保護自己。另一方面,長輩該負起責任管教的時候,卻讓手機與社群媒體宰制了尚未成熟的兒少。我們造成了這個焦慮世代,如今怎樣亡羊補牢?──廖元豪,國立政治大學法律學系副教授一本重要的書,深入探討青少年受到的社群媒體影響,關懷青少年的心靈健康,邀請大家共同攜手守護。──陳培瑜,立委、親職教育講師暨《為什麼我們製造出玻璃心世代?》之後,這又是一本令人「上心」的好書。本書不只是在學術上提出獨到見解,更有作為教育者、為父母的「心上」真切的同理與支持。我們的孩子病了,改變是前所未有的迫切。這本書發出的聲音,需要所有人全神貫注地傾聽。──劉安婷,「TFT為台灣而教」創辦人如果想要好好瞭解這個世代的孩子,本書絕對是最關鍵的開始。──陳品皓,臨床心理師、米露谷心理治療所執行長旁徵博引、引人入勝,挑戰現有作法與觀點,充滿使命感。──崔西.丹尼斯-提沃里(Tracy Dennis-Tiwary),《紐約時報》書評讓家長發顫的內容……感謝海德特,我們得以一窺這種在美國及其他英語系國家發生的駭然真相……清晰、令人難忘……激勵人心。──梅根.考克斯.戈登(Meghan Cox Gurdon),《華爾街日報》專欄作家我發現自己也點頭同意……該書受益於……多年的研究,分析智慧型手機與社群媒體如何摧毀年輕人的神經、干擾年輕人的精神狀態……見解不僅合理,而且重要到無可辯駁。──潔西卡.溫特(Jessica Winter),《紐約客》充滿智慧……重要且引人入勝。──法蘭克.布魯尼(Frank Bruni),《紐約時報》意見版所有的建議聽起來都有理有據。有些甚至聽起來很有趣……認真處理反對的論點,以及證據上的漏洞。──《經濟學人》可以說相當精闢……作者以佛教、道教和基督教的傳統核心思想作為批判基礎……他的行動建議是一般人都懂的常識……非常出色。──朱迪絲.華納(Judith Warner),《華盛頓郵報》一本重要的新書……海德特指出,孩子的精力和注意力從實體世界轉移到虛擬世界,這種轉變是災難性的,尤其對女孩子而言。──蜜雪兒.古伯格(Michelle Goldberg),《紐約時報》專欄作家內容充實、極具說服力與影響力……海德特希望孩子花更多時間接觸大自然,與朋友玩耍,騎單車(或摔車),分擔適合他們年紀的家務。──格蘭.C.奧修勒(Glenn C. Altschuler),《今日心理學》應立刻閱讀的重要書籍,也應該成為一個影響力愈來愈大的運動的基礎教材;該運動旨在讓智慧型手機遠離學校,讓年幼孩童遠離社群媒體。──蘇菲.麥克貝恩(Sophie McBain),英國《衛報》有強大影響力、可讀性強,而且令人不寒而慄……極具說服力。──露西.丹耶(Lucy Denyer),英國《電訊報》論點有說服力且發人深省。──安娜.戴維斯(Anna Davis),英國《旗幟晚報》如果這本重要著作敲出的警鈴足夠大聲(等等,是我的手機在響嗎?),政治人物應該立法,確實執行禁止孩童使用社群媒體,我相信大多數父母會很開心,而大多數青少年也會更開心。──海倫.魯姆比洛(Helen Rumbelow),英國《泰晤士報》(本週最佳書籍)海德特列出不容爭辯的證據,證明智慧型手機助長了焦慮症在年輕族群的流行速度,大型科技公司必須採取更積極的行動,以扭轉這種情況……這是一本非常重要且極有說服力的著作,不僅推薦給父母,也推薦給任何感受到科技壓力愈來愈大的人……我高度推薦這本書;每個人都該閱讀。它將改變社會的遊戲規則。──史黛拉.歐麥利(Stella O,Malley),《愛爾蘭獨立報》海德特是偽裝成心理學家的現代先知。他在本書再次提醒我們,以手機為主的童年生活有哪些危險。他為我們所有人指出一條通向更光明、更強大的未來之路。──蘇珊.坎恩(Susan Cain),紐時暢銷書《安靜就是力量》與《悲欣交集》作者這是一本挑釁現狀的書,解釋為什麼這麼多孩子過得不好,以及該如何修正方向。海德特有力地指出,從玩耍為主的童年轉變到手機為主的童年,已經嚴重破壞心理健康和社會發展。即使你尚未準備好禁止高中前的孩童使用智慧型手機,這本書也會挑戰你的觀點,讓你重新思考我們該如何培養孩子的潛能,以及如何讓他們做好面對這個世界的準備。──亞當.格蘭特(Adam Grant),紐時暢銷書《隱性潛能》和《逆思維》作者、TED播客Re:Thinking主持人每一位家長都得停下手邊的工作,立即閱讀本書。海德特是當今全球最重要的心理學家,本書探討的話題正重塑你孩子的生活,是重磅之作。──約翰.海利(Johann Hari),《誰偷走了你的專注力》作者本書提出了一項挑戰,將決定本世紀所剩時日的形態。海德特指出,我們今天已經走到技術發展對下一代造成嚴重負面影響的危機點,本書不僅站在iPhone面前大喊「打住!」,海德特也提供家長、社區、宗教機構及政府一些已獲得研究認證的實用建議,強調事情可以有不一樣的結果。我計畫把這本書送給更多的人,同時祈禱我們都能善用智慧深思,繼而採取行動。──羅素.摩爾(Russell Moore),《今日基督教》總編輯本書對小學及小學以上青少年的父母非常重要,因為這些小孩面臨快速變化的童年環境。海德特提出問題,但也提出解決方案,希望能讓孩子過更好的數位生活。──艾蜜莉.奧斯特(Emily Oster),紐時暢銷書《美好的孕期》作者

東海岸十六夜

這個時代的妖怪研究者 瀟湘神邀您一同秉燭夜話神遊東海岸的傳說世界神話、祕史、妖怪傳說……從金包里到八瑤灣,似真似幻的鄉野搜奇選個新月的日子,每晚讀一篇,直到比滿月更圓滿的月相來臨為止……或許夜本醉人,原本清清楚楚的事物,在月的微光下晦暗模糊,於是魔法與妖怪,追憶與夢,就從清晰的「邊界」釋放出來,隨螢蟲而舞。這時點一盞銀燈,準備一壺小酒,慵懶斜倚,低訴著真假難辨、又帶著幻想感的故事⋯⋯那就是「夜話」。──瀟湘神遊動的妖魔、閃著光輝的神祇、雲霧繚繞的迷離幻境,十六個東海岸驛站、十六段夜話許多人對東海岸的想像有著「時差」……臺灣最悠久的史前遺跡就在東部,進入歷史時代前,東臺灣就已在世界舞臺活躍。學者透過科學證據,發現新石器時代流傳於東南亞的玉器,有些竟來自花蓮豐田;東部也曾發現大量材料來自西亞、南亞的玻璃珠,透過與東南亞的貿易流傳到先民手中。東臺灣早就是海洋貿易的一環,只是不被主流描述,進而被想像成不存在。明明有古老深厚的歷史,人們卻擅自忽視。妖怪研究者、奇幻小說家瀟湘神透過一次次在東海岸的旅行與研究,搜羅東海岸的故事野史、鎔鑄多次考察紀錄,將經驗與歷史敘事的框架重疊,讓傳說落腳,在迷離幻景中挖出那刺眼的現實,企求鬆動人們心底的頑固邊界。水瓶子 青田七六文化長 曲辰 大眾文化研究者朱宥勳 作家吳佳璇 精神科醫師邱常婷 小說家孫大川 前監察院副院長馬翊航 作家盛浩偉 作家陳國偉 中興大學文學院副院長楊双子 小說家詹順貴 律師謝金魚 歷史作家共同推薦(依姓名筆畫排序)雪赫拉莎德用一千零一夜將阿拉伯的文化折疊在內,瀟湘神則用十六個夜晚,將東臺灣以及臺灣的歷史折疊在內。作者穿梭於傳說、歷史、妖怪、現地考察之間,以旅人之眼讓我們看到「臺灣」之所以為臺灣的理由。──曲辰 大眾文化研究者瀟湘神的散文,是全然獨樹一格的:日式深美的抒情,兼有厚實的知識基底,卻又不流於學究氣。更重要的是,他對一切文化遺痕與人類活動,都有著強烈深究的興趣。由是,一段傳說、一片殘牆,都能展開世界史的尺幅與人心的深度。──朱宥勳 作家《東海岸十六夜》是環臺旅人最好的時空導覽手冊。──吳佳璇 精神科醫師我是瀟湘神的書迷。他面對知識與歷史材料的想像力與穿透力,對「說故事」樂此不疲的探索,常常令我產生被玩弄的快感。知道《東海岸十六夜》的計畫有一些日子,當我以為它理應與《殖民地之旅》並讀(且期待得到一些獨門民宿體驗)時,我又被玩弄了——這是一節節刻意引入謎團、充滿問答的旅程。它既像是為「地方」、「傳說」揭祕的大地遊戲,卻往往自問自答、自我挑戰;建築於縝密推理之上,卻又對島嶼的複雜身世保持敬畏。「傳說」有時帶著「附會」:層層疊疊的文明地層中,他的旅人之眼看見的是「依附」與「交會」,重組我們對既定時空線條的認知,且充滿對過往人類心靈之複雜、之隨機、之糾纏的有情理解。帶著《東海岸十六夜》重遊臺灣,個人與群體的幽深記憶,必然產生震動,隨之抬升。──馬翊航 作家

【電子書】東海岸十六夜

這個時代的妖怪研究者 瀟湘神邀您一同秉燭夜話神遊東海岸的傳說世界神話、祕史、妖怪傳說……從金包里到八瑤灣,似真似幻的鄉野搜奇選個新月的日子,每晚讀一篇,直到比滿月更圓滿的月相來臨為止……或許夜本醉人,原本清清楚楚的事物,在月的微光下晦暗模糊,於是魔法與妖怪,追憶與夢,就從清晰的「邊界」釋放出來,隨螢蟲而舞。這時點一盞銀燈,準備一壺小酒,慵懶斜倚,低訴著真假難辨、又帶著幻想感的故事⋯⋯那就是「夜話」。──瀟湘神遊動的妖魔、閃著光輝的神祇、雲霧繚繞的迷離幻境,十六個東海岸驛站、十六段夜話許多人對東海岸的想像有著「時差」……臺灣最悠久的史前遺跡就在東部,進入歷史時代前,東臺灣就已在世界舞臺活躍。學者透過科學證據,發現新石器時代流傳於東南亞的玉器,有些竟來自花蓮豐田;東部也曾發現大量材料來自西亞、南亞的玻璃珠,透過與東南亞的貿易流傳到先民手中。東臺灣早就是海洋貿易的一環,只是不被主流描述,進而被想像成不存在。明明有古老深厚的歷史,人們卻擅自忽視。妖怪研究者、奇幻小說家瀟湘神透過一次次在東海岸的旅行與研究,搜羅東海岸的故事野史、鎔鑄多次考察紀錄,將經驗與歷史敘事的框架重疊,讓傳說落腳,在迷離幻景中挖出那刺眼的現實,企求鬆動人們心底的頑固邊界。水瓶子 青田七六文化長 曲辰 大眾文化研究者朱宥勳 作家吳佳璇 精神科醫師邱常婷 小說家孫大川 前監察院副院長馬翊航 作家盛浩偉 作家陳國偉 中興大學文學院副院長楊双子 小說家詹順貴 律師謝金魚 歷史作家共同推薦(依姓名筆畫排序)雪赫拉莎德用一千零一夜將阿拉伯的文化折疊在內,瀟湘神則用十六個夜晚,將東臺灣以及臺灣的歷史折疊在內。作者穿梭於傳說、歷史、妖怪、現地考察之間,以旅人之眼讓我們看到「臺灣」之所以為臺灣的理由。──曲辰 大眾文化研究者瀟湘神的散文,是全然獨樹一格的:日式深美的抒情,兼有厚實的知識基底,卻又不流於學究氣。更重要的是,他對一切文化遺痕與人類活動,都有著強烈深究的興趣。由是,一段傳說、一片殘牆,都能展開世界史的尺幅與人心的深度。──朱宥勳 作家《東海岸十六夜》是環臺旅人最好的時空導覽手冊。──吳佳璇 精神科醫師我是瀟湘神的書迷。他面對知識與歷史材料的想像力與穿透力,對「說故事」樂此不疲的探索,常常令我產生被玩弄的快感。知道《東海岸十六夜》的計畫有一些日子,當我以為它理應與《殖民地之旅》並讀(且期待得到一些獨門民宿體驗)時,我又被玩弄了——這是一節節刻意引入謎團、充滿問答的旅程。它既像是為「地方」、「傳說」揭祕的大地遊戲,卻往往自問自答、自我挑戰;建築於縝密推理之上,卻又對島嶼的複雜身世保持敬畏。「傳說」有時帶著「附會」:層層疊疊的文明地層中,他的旅人之眼看見的是「依附」與「交會」,重組我們對既定時空線條的認知,且充滿對過往人類心靈之複雜、之隨機、之糾纏的有情理解。帶著《東海岸十六夜》重遊臺灣,個人與群體的幽深記憶,必然產生震動,隨之抬升。──馬翊航 作家

藝術怪獸:女性主義藝術中那些張狂不羈的身體

純潔與猥褻、壓抑與挑釁女性主義藝術的叛逆之美《漫遊女子》作者最新力作「女人必須變成怪獸,才能成為藝術家。」——杜若西雅.譚凝,畫家、雕塑家數百年來,女性藝術家面臨各種困境。除了受父權和厭女社會的壓迫,還須抵抗身旁與心中的「家中天使」,這種端莊賢淑、渺小安靜的女性典範要求她們溫柔奉承、成就丈夫,即使犧牲自己的創作也在所不惜。成為蕙心蘭質的母親,或驚世駭俗的藝術怪獸——女性藝術家須在兩者間做出決擇。作者展現了文化評論家的實力,巧妙地串連不同領域的作品:從維吉尼亞.吳爾芙的小說到車學敬的《聽寫》、從凡妮莎.貝爾的肖像畫到伊娃.海瑟的繩索雕塑。她們冒著被視為怪獸的風險,用身體與想像力挑戰社會中的嚴格界線,探索、創造她們的美、溢踰、理想、情感。在作者蒐集、拼貼、混搭、編織而成的敘事中,女性主義藝術的發展或許充滿挑戰,但也催生了豐富多彩的藝術新語彙。國際好評:蘿倫・艾爾金改變了你看待周圍世界的方式⋯⋯這是一場感官的藝術史驚奇之旅。 ——《時尚》博學、挑釁且兼容並蓄。 ——《紐約客》充滿好奇,總是在探索的路上⋯⋯一位敏捷的作家⋯⋯細緻入微,生動鮮明。 ——《紐約時報書評》激進⋯⋯深思熟慮且細緻入微⋯⋯《藝術怪獸》結合了關於怪獸與藝術的廣泛討論。 ——《衛報》探討了歷代藝術家豐富的傳統,艾爾金審視了女權主義者如何面對講述自身經歷和表達身體語言的問題。《藝術怪獸》以其豐富的歷史研究和評論,向蘇珊.桑塔格和瑪姬.尼爾森等作家致敬。 ——《芝加哥書評》生動⋯⋯在艾爾金氣場之中隨行令人陶醉。 ——《泰晤士報文學副刊》介紹視覺藝術的領域中,女性主義趨勢的完整指南,使許多曇花一現的事件又充滿活力地重現⋯⋯極具啟發性。 ——《電訊報》《藝術怪獸》提供迷人的洞見,展示女性如何打破歷史重負,以她們獨特的聲音構建了一種新語言。 ——《沒有男人的藝術故事》作者凱蒂.赫塞爾國內推薦:李根芳(師大翻譯所教授)陳紫吟(女性主義者)盧郁佳(作家)盧省言(台師大歷史系助理教授)謝佩霓(藝評人、策展人)

【電子書】藝術怪獸:女性主義藝術中那些張狂不羈的身體

純潔與猥褻、壓抑與挑釁女性主義藝術的叛逆之美《漫遊女子》作者最新力作「女人必須變成怪獸,才能成為藝術家。」——杜若西雅.譚凝,畫家、雕塑家數百年來,女性藝術家面臨各種困境。除了受父權和厭女社會的壓迫,還須抵抗身旁與心中的「家中天使」,這種端莊賢淑、渺小安靜的女性典範要求她們溫柔奉承、成就丈夫,即使犧牲自己的創作也在所不惜。成為蕙心蘭質的母親,或驚世駭俗的藝術怪獸——女性藝術家須在兩者間做出決擇。作者展現了文化評論家的實力,巧妙地串連不同領域的作品:從維吉尼亞.吳爾芙的小說到車學敬的《聽寫》、從凡妮莎.貝爾的肖像畫到伊娃.海瑟的繩索雕塑。她們冒著被視為怪獸的風險,用身體與想像力挑戰社會中的嚴格界線,探索、創造她們的美、溢踰、理想、情感。在作者蒐集、拼貼、混搭、編織而成的敘事中,女性主義藝術的發展或許充滿挑戰,但也催生了豐富多彩的藝術新語彙。國際好評:蘿倫・艾爾金改變了你看待周圍世界的方式⋯⋯這是一場感官的藝術史驚奇之旅。 ——《時尚》博學、挑釁且兼容並蓄。 ——《紐約客》充滿好奇,總是在探索的路上⋯⋯一位敏捷的作家⋯⋯細緻入微,生動鮮明。 ——《紐約時報書評》激進⋯⋯深思熟慮且細緻入微⋯⋯《藝術怪獸》結合了關於怪獸與藝術的廣泛討論。 ——《衛報》探討了歷代藝術家豐富的傳統,艾爾金審視了女權主義者如何面對講述自身經歷和表達身體語言的問題。《藝術怪獸》以其豐富的歷史研究和評論,向蘇珊.桑塔格和瑪姬.尼爾森等作家致敬。 ——《芝加哥書評》生動⋯⋯在艾爾金氣場之中隨行令人陶醉。 ——《泰晤士報文學副刊》介紹視覺藝術的領域中,女性主義趨勢的完整指南,使許多曇花一現的事件又充滿活力地重現⋯⋯極具啟發性。 ——《電訊報》《藝術怪獸》提供迷人的洞見,展示女性如何打破歷史重負,以她們獨特的聲音構建了一種新語言。 ——《沒有男人的藝術故事》作者凱蒂.赫塞爾國內推薦:李根芳(師大翻譯所教授)陳紫吟(女性主義者)盧郁佳(作家)盧省言(台師大歷史系助理教授)謝佩霓(藝評人、策展人)

少年維特的煩惱

原作問世 250 週年戀愛腦 emo 藝術家愛上朋友的未婚妻,一段可歌可泣的三角關係就此展開德國大文豪的經典愛情悲劇特別節錄《歌德自傳》與《歌德晚年談話錄》,看歌德自己怎麼談《維特》「我擁有許多,但我對她的感覺吞噬了一切;我擁有許多,但只要少了她,一切都成虛無。」宋怡慧 丹鳳高中圖書館主任徐安妮 政大歐語系教授凌性傑 作家詹慶齡 資深主播、名人書房主持人——誠摯推薦(依姓名筆畫排序)「我有時不理解,她如何能喜歡其他人,怎麼能喜歡其他人?因為她是我唯一、深刻又完全的愛,我不認識、不知道也沒有其他人,除了她!」維特是一個纖細、熱情的藝術家。因為找不到未來的方向,他來到鄉間的瓦海姆村享受自然,汲取能量。在一次舞會上,他遇見了少女夏洛特,一個在母親去世後照顧著自己弟妹的美麗女孩。儘管夏洛特已與年長她十一歲的亞柏特訂婚,維特依然深深地愛上了她。維特雖與兩人建立了親密的友誼,但他還是深受痛苦折磨,而他的悲傷逐漸變得難以承受,每天都活在無法得到愛人回應與背叛摯友的痛苦之中。面對這樣的三角關係,維特究竟能不能找到既不傷害友人和愛人,又能令自己解脫的方法?本書為半自傳性的書信體小說。歌德受到自己無果的兩段戀情啟發,用不到四週的時間寫畢,於一七七四年秋天在萊比錫書籍展覽會上發表,立即成了暢銷書,造成當時年輕人的「維特瘋」,甚至引起宗教、政治界人士反彈。然而,本書無疑是德國浪漫主義文學的代表作,深深影響後續的德國文學與文化。「維特在瘋子、在僕人身上看到了自己;我在維特身上看到了自己。」——法國文學批評家、哲學家 羅蘭.巴特(Roland Barthes)「《維特》是第一部德國中篇小說、第一部德國書信體小說,也是第一部讓德國作者和德國文學享譽國際的德國作品。」——美國學者、翻譯家 貝亞德.昆西.摩根(Bayard Quincy Morgan)「小說和詩歌是以生活為素材的虛構作品,它們一次又一次地改變我們對過去和現在生活的看法。毫無疑問,歌德的《維特》改變了讀者對自己生活的看法,許多人因此而過上或希望過上不同的生活。」——英國作家 大衛.康斯坦汀(David Constantine)「每個人天生都具備自由的自然感受,卻要在一個老化世界的束縛形式下學著排解。受阻的幸福、被壓抑的行動、未被滿足的期盼並非特定時代的病痛,而是每個人都受到的病痛。如果每個人的一生中沒有在某個年紀讀過《維特》,有如那是只為他而寫,那就太糟糕了。」——《歌德晚年談話錄》

【電子書】少年維特的煩惱

原作問世 250 週年戀愛腦 emo 藝術家愛上朋友的未婚妻,一段可歌可泣的三角關係就此展開德國大文豪的經典愛情悲劇特別節錄《歌德自傳》與《歌德晚年談話錄》,看歌德自己怎麼談《維特》「我擁有許多,但我對她的感覺吞噬了一切;我擁有許多,但只要少了她,一切都成虛無。」宋怡慧 丹鳳高中圖書館主任徐安妮 政大歐語系教授凌性傑 作家詹慶齡 資深主播、名人書房主持人——誠摯推薦(依姓名筆畫排序)「我有時不理解,她如何能喜歡其他人,怎麼能喜歡其他人?因為她是我唯一、深刻又完全的愛,我不認識、不知道也沒有其他人,除了她!」維特是一個纖細、熱情的藝術家。因為找不到未來的方向,他來到鄉間的瓦海姆村享受自然,汲取能量。在一次舞會上,他遇見了少女夏洛特,一個在母親去世後照顧著自己弟妹的美麗女孩。儘管夏洛特已與年長她十一歲的亞柏特訂婚,維特依然深深地愛上了她。維特雖與兩人建立了親密的友誼,但他還是深受痛苦折磨,而他的悲傷逐漸變得難以承受,每天都活在無法得到愛人回應與背叛摯友的痛苦之中。面對這樣的三角關係,維特究竟能不能找到既不傷害友人和愛人,又能令自己解脫的方法?本書為半自傳性的書信體小說。歌德受到自己無果的兩段戀情啟發,用不到四週的時間寫畢,於一七七四年秋天在萊比錫書籍展覽會上發表,立即成了暢銷書,造成當時年輕人的「維特瘋」,甚至引起宗教、政治界人士反彈。然而,本書無疑是德國浪漫主義文學的代表作,深深影響後續的德國文學與文化。「維特在瘋子、在僕人身上看到了自己;我在維特身上看到了自己。」——法國文學批評家、哲學家 羅蘭.巴特(Roland Barthes)「《維特》是第一部德國中篇小說、第一部德國書信體小說,也是第一部讓德國作者和德國文學享譽國際的德國作品。」——美國學者、翻譯家 貝亞德.昆西.摩根(Bayard Quincy Morgan)「小說和詩歌是以生活為素材的虛構作品,它們一次又一次地改變我們對過去和現在生活的看法。毫無疑問,歌德的《維特》改變了讀者對自己生活的看法,許多人因此而過上或希望過上不同的生活。」——英國作家 大衛.康斯坦汀(David Constantine)「每個人天生都具備自由的自然感受,卻要在一個老化世界的束縛形式下學著排解。受阻的幸福、被壓抑的行動、未被滿足的期盼並非特定時代的病痛,而是每個人都受到的病痛。如果每個人的一生中沒有在某個年紀讀過《維特》,有如那是只為他而寫,那就太糟糕了。」——《歌德晚年談話錄》

烏托邦

每天只要工作六小時就可以快樂生活,黃金多到拿來做馬桶的生活是怎麼達成的?一個「完美的政府」究竟該如何運作?改變了政治、社會、哲學、文學的發展,至今仍深深影響著世界的經典巨著!全新譯本,一窺「烏托邦」一詞的起源故事!大獵蜥 中華科幻學會理事張惠娟 臺灣大學外國語文學系退休教授劉芷妤 小說家——共同推薦(依姓名筆畫排序)這是一本小小的好書,不只有益更是有趣,關於一個國家的最理想狀態,也關於新島嶼烏托邦。一天,摩爾認識了旅行家希適婁岱,他們對當時歐洲的各種哲學和政治問題展開辯論,包括竊盜行為的罪與罰、國家是否壓迫人民以及法律是否成為貴族的工具。希適婁岱透過辯論,介紹起他曾到過的國家——「烏托邦」,以及他在那裡的所見所聞。「烏托邦人皆具有理性思維,他們的財產皆為共有,且幾乎不見犯罪行為,也完全沒有貧窮的問題。」這樣一個看似無憂無慮、自給自足的國度,是否真的是個理想國?還是其中也有不合理和荒謬之處?本書作者湯瑪斯.摩爾為文藝復興時期著名的人文主義者。他以本作批判十六世紀歐洲政治、社會結構腐敗不公。書中對人性、公眾、政府治理等各種面向的見解,引發後世諸多討論和解讀,流芳百世。摩爾不只在本書中創造了至今仍耳熟能詳的「烏托邦」一詞,還開啟了一種嶄新的文類,更對後續哲學、政治學和社會改革發展有著巨大的影響,使這部作品成為西洋文化史上最重要的巨著之一。「我們不能沒有烏托邦。我們一直以來都受到湯瑪斯・摩爾的滋養。甚至在他之前的文學前輩們也都是在為他鋪墊,好把他引出來,使他成為一個承先啟後的樞紐:因為有了摩爾的《烏托邦》,前輩們早先的渴望才獲得一個名字。我們不管對『烏托邦』這個詞有什麽疑問,都必須不斷回到這部作品,必須向它致敬。摩爾為我們提供了一個一直以來所需要的表述和概念。」——英國奇幻小說作家柴納.米耶維(China Miéville)

【電子書】烏托邦

每天只要工作六小時就可以快樂生活,黃金多到拿來做馬桶的生活是怎麼達成的?一個「完美的政府」究竟該如何運作?改變了政治、社會、哲學、文學的發展,至今仍深深影響著世界的經典巨著!全新譯本,一窺「烏托邦」一詞的起源故事!大獵蜥 中華科幻學會理事張惠娟 臺灣大學外國語文學系退休教授劉芷妤 小說家——共同推薦(依姓名筆畫排序)這是一本小小的好書,不只有益更是有趣,關於一個國家的最理想狀態,也關於新島嶼烏托邦。一天,摩爾認識了旅行家希適婁岱,他們對當時歐洲的各種哲學和政治問題展開辯論,包括竊盜行為的罪與罰、國家是否壓迫人民以及法律是否成為貴族的工具。希適婁岱透過辯論,介紹起他曾到過的國家——「烏托邦」,以及他在那裡的所見所聞。「烏托邦人皆具有理性思維,他們的財產皆為共有,且幾乎不見犯罪行為,也完全沒有貧窮的問題。」這樣一個看似無憂無慮、自給自足的國度,是否真的是個理想國?還是其中也有不合理和荒謬之處?本書作者湯瑪斯.摩爾為文藝復興時期著名的人文主義者。他以本作批判十六世紀歐洲政治、社會結構腐敗不公。書中對人性、公眾、政府治理等各種面向的見解,引發後世諸多討論和解讀,流芳百世。摩爾不只在本書中創造了至今仍耳熟能詳的「烏托邦」一詞,還開啟了一種嶄新的文類,更對後續哲學、政治學和社會改革發展有著巨大的影響,使這部作品成為西洋文化史上最重要的巨著之一。「我們不能沒有烏托邦。我們一直以來都受到湯瑪斯・摩爾的滋養。甚至在他之前的文學前輩們也都是在為他鋪墊,好把他引出來,使他成為一個承先啟後的樞紐:因為有了摩爾的《烏托邦》,前輩們早先的渴望才獲得一個名字。我們不管對『烏托邦』這個詞有什麽疑問,都必須不斷回到這部作品,必須向它致敬。摩爾為我們提供了一個一直以來所需要的表述和概念。」——英國奇幻小說作家柴納.米耶維(China Miéville)

我們(原作問世一百週年新版)

《一九八四》冷冽;《美麗新世界》蘇麻;《我們》開先河。二十世紀反烏托邦科幻小說三大經典之一 問世一百週年特別收錄一九二四年英文版譯者序臥斧 文字工作者馬立軒 中華科幻學會理事長馬欣 作家張惠娟 臺灣大學外國語文學系退休教授喬齊安 百萬書評部落客蘇淑燕 淡江大學俄國語言學系副教授——齊聲推薦(依姓名筆畫排序)歐威爾眼中「焚書年代裡的文學奇品之一」。張大春稱其為「真正的小說家」。王強讚美「薩米爾欽的文字具有炸藥一樣的化學構造」。西元二十六世紀,全世界統一成一個國家「一體國」,那是一個由透明玻璃建造的城市,所有的人民都以字母及數字編號,身穿制服,隨時遵守著作息表:起床、工作、吃飯、咀嚼、做愛。人們按照著理性歸納的「幸福」方程式,過著無慾無求的生活。D-503,一體國偉大船艦「整體號」的建造人,不僅是一位忠誠的愛國者,更是一個邏輯思想宛如玻璃般透明澄澈的數學家。然而有一天,一個謎想的女子I-330,闖入他如時鐘般規律的生活。她臉上的X痕跡、雪白咬人的笑容、叢林綠野的氣息,熔蝕了D-503的理性,讓他陷入煎熬,掙扎在「我」的個人私慾與「我們」的國家利益之間,引領他走上抗拒既定體制的路⋯⋯《我們》不只是一本震撼人心的科幻小說,或是一本發人深省的反烏托邦經典,最最刺入人心的,是那赤裸的人性──關於陰謀、利用、背叛、慾望、占有。以及在私利充斥之中,那一絲絲的真情。「一百年前,薩米爾欽的《我們》首先推出海外英文版,六十四年後才正式重返它的故鄉;一百年後,薩米爾欽的《我們》重新在臺灣出版,而反烏托邦的世界正離我們越來越近——對邏輯與理性的絕對推崇會造成什麼後果,薩米爾欽早已告訴我們。」——馬立軒 中華科幻學會理事長「《我們》歷久彌新,對於《美麗新世界》、《1984》乃至當代反烏托邦文學皆有深遠影響,是部值得再三品味的經典作品。」——張惠娟 臺灣大學外國語文學系退休教授「當我變成『我們』,無孔不入的監視成為生活常態,情愛都變成一種社交、一項任務,這時,『我』已不再是我,『你』也不成為你。這部著名的反烏托邦小說是赤裸裸對現代社會集權主義的諷刺,直至今日重讀,仍然震撼人心,發人深省。對於身處當代世界的我們,為了所謂的『成功』、為了更美好的生活,為了符合社會價值標準,多少人在日復一日的生活中累成狗,抹滅了自我,拋棄了理想,『我』活成了『我們』,面貌逐漸模糊,泯滅於眾人之中,成為統一價值標準下的犧牲品。這樣的我們,與小說中『一體國』的國民,又有何不同?」——蘇淑燕 淡江大學俄國語言學系副教授

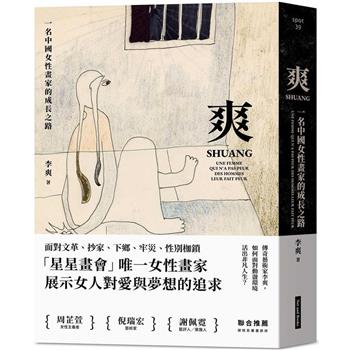

爽:一名中國女性畫家的成長之路

面對文革、抄家、下鄉、牢災、性別枷鎖,「星星畫會」唯一女性畫家展示女人對愛與夢想的追求。傳奇藝術家李爽訴說她非凡而動盪的人生,從文革到與法國外交官白天祥的戀情,再到入獄和獲釋,每一段經歷都充滿了戲劇性的挑戰。「我不過是為了活得像自己一點,拿自己最柔軟的心,無意中碰撞了最堅硬的權柄,引起軒然大波,但背後的力量乃是中國人無數顆柔軟的沒有喊出來的心。」——李爽周芷萱(女性主義者)、倪瑞宏(藝術家 )、謝佩霓(藝評人,策展人)聯合推薦(按姓名筆畫排序)李爽生於五〇年代,出身富足的北京家庭,卻因此經歷了文革、抄家等各種社會動盪。姥姥、姥爺的財產被沒收,父母因為是知識分子而被打成右派,她自己則是歷經上山下鄉,並因與法國外交官白天祥轟動國際的戀情入獄。傳奇性的生命經歷讓她成為北京前衛藝術團體「星星畫會」唯一的女性畫家,並開了中國公民與外國外交官結婚的首例;李爽離開中國後,中國民政部頒布了〈中國公民同外國人辦理婚姻登記的幾項規定〉,要求各地放寬對涉外婚姻的限制條件,為中國與外國情侶結婚打開了一扇大門。從第一次月經、墮胎、情欲、愛情,到入獄後體會到的友情與權力,信念與愛,以及人的頑強與彈性,這是一位中國女性畫家為了自己的價值與愛而奮鬥的故事,描寫她如何認識並接受自己的身體與內在,完成自己的夢想。

【電子書】我們(原作問世一百週年新版)

《一九八四》冷冽;《美麗新世界》蘇麻;《我們》開先河。二十世紀反烏托邦科幻小說三大經典之一 問世一百週年特別收錄一九二四年英文版譯者序臥斧 文字工作者馬立軒 中華科幻學會理事長馬欣 作家張惠娟 臺灣大學外國語文學系退休教授喬齊安 百萬書評部落客蘇淑燕 淡江大學俄國語言學系副教授——齊聲推薦(依姓名筆畫排序)歐威爾眼中「焚書年代裡的文學奇品之一」。張大春稱其為「真正的小說家」。王強讚美「薩米爾欽的文字具有炸藥一樣的化學構造」。西元二十六世紀,全世界統一成一個國家「一體國」,那是一個由透明玻璃建造的城市,所有的人民都以字母及數字編號,身穿制服,隨時遵守著作息表:起床、工作、吃飯、咀嚼、做愛。人們按照著理性歸納的「幸福」方程式,過著無慾無求的生活。D-503,一體國偉大船艦「整體號」的建造人,不僅是一位忠誠的愛國者,更是一個邏輯思想宛如玻璃般透明澄澈的數學家。然而有一天,一個謎想的女子I-330,闖入他如時鐘般規律的生活。她臉上的X痕跡、雪白咬人的笑容、叢林綠野的氣息,熔蝕了D-503的理性,讓他陷入煎熬,掙扎在「我」的個人私慾與「我們」的國家利益之間,引領他走上抗拒既定體制的路⋯⋯《我們》不只是一本震撼人心的科幻小說,或是一本發人深省的反烏托邦經典,最最刺入人心的,是那赤裸的人性──關於陰謀、利用、背叛、慾望、占有。以及在私利充斥之中,那一絲絲的真情。「一百年前,薩米爾欽的《我們》首先推出海外英文版,六十四年後才正式重返它的故鄉;一百年後,薩米爾欽的《我們》重新在臺灣出版,而反烏托邦的世界正離我們越來越近——對邏輯與理性的絕對推崇會造成什麼後果,薩米爾欽早已告訴我們。」——馬立軒 中華科幻學會理事長「《我們》歷久彌新,對於《美麗新世界》、《1984》乃至當代反烏托邦文學皆有深遠影響,是部值得再三品味的經典作品。」——張惠娟 臺灣大學外國語文學系退休教授「當我變成『我們』,無孔不入的監視成為生活常態,情愛都變成一種社交、一項任務,這時,『我』已不再是我,『你』也不成為你。這部著名的反烏托邦小說是赤裸裸對現代社會集權主義的諷刺,直至今日重讀,仍然震撼人心,發人深省。對於身處當代世界的我們,為了所謂的『成功』、為了更美好的生活,為了符合社會價值標準,多少人在日復一日的生活中累成狗,抹滅了自我,拋棄了理想,『我』活成了『我們』,面貌逐漸模糊,泯滅於眾人之中,成為統一價值標準下的犧牲品。這樣的我們,與小說中『一體國』的國民,又有何不同?」——蘇淑燕 淡江大學俄國語言學系副教授

【電子書】爽:一名中國女性畫家的成長之路

面對文革、抄家、下鄉、牢災、性別枷鎖,「星星畫會」唯一女性畫家展示女人對愛與夢想的追求。傳奇藝術家李爽訴說她非凡而動盪的人生,從文革到與法國外交官白天祥的戀情,再到入獄和獲釋,每一段經歷都充滿了戲劇性的挑戰。「我不過是為了活得像自己一點,拿自己最柔軟的心,無意中碰撞了最堅硬的權柄,引起軒然大波,但背後的力量乃是中國人無數顆柔軟的沒有喊出來的心。」——李爽周芷萱(女性主義者)、倪瑞宏(藝術家 )、謝佩霓(藝評人,策展人)聯合推薦(按姓名筆畫排序)李爽生於五〇年代,出身富足的北京家庭,卻因此經歷了文革、抄家等各種社會動盪。姥姥、姥爺的財產被沒收,父母因為是知識分子而被打成右派,她自己則是歷經上山下鄉,並因與法國外交官白天祥轟動國際的戀情入獄。傳奇性的生命經歷讓她成為北京前衛藝術團體「星星畫會」唯一的女性畫家,並開了中國公民與外國外交官結婚的首例;李爽離開中國後,中國民政部頒布了〈中國公民同外國人辦理婚姻登記的幾項規定〉,要求各地放寬對涉外婚姻的限制條件,為中國與外國情侶結婚打開了一扇大門。從第一次月經、墮胎、情欲、愛情,到入獄後體會到的友情與權力,信念與愛,以及人的頑強與彈性,這是一位中國女性畫家為了自己的價值與愛而奮鬥的故事,描寫她如何認識並接受自己的身體與內在,完成自己的夢想。