全部書籍

烏托南邦:徘徊獅城與香港的理想鄉追尋

悄然佇立於唐山與南洋之外,脫出傳承與同化的偽命題坡籍潮裔的香港神學家跨越南洋,對話解放神學聖多默 ‧ 莫爾鉅著《烏托邦》出版五百年紀念作,新南洋視角的理想鄉追尋悄然佇立於唐山與南洋之外,坡籍潮裔的香港神學家孟一仁神父,以冷靜而深切的筆觸,重新思索人類對「理想鄉」的想像。在族群、文化與宗教界線日益模糊的當下,他拒絕陷入單一敘事,而是以神學與哲思之間的對話,尋找一條超越「身分」的精神之路。在《烏托南邦》中,解放神學倡議的「貧窮文明」與李光耀秩序情結下的東亞儒教傳統,被安排在同一張圓桌上對話。這場原本只可能發生於「理想鄉」的思想交鋒,如今卻在言論自由受限、價值衝突不斷的現實中格外震撼。從孔子、墨子到聖多默・摩爾,從德日進到康有為,孟神父縱覽兩千年東西思想傳統,展現人類對「更好世界」的共同渴望。五百年前,聖多默‧摩爾以《烏托邦》描繪了一個公義而和諧的社會;五百年後,孟一仁以東南亞視角與解放神學的關懷,追問理想與現實之間的距離。《烏托南邦》並非抽象的神學論辯,而是一趟跨越海洋與五個世紀的思想之旅。書中以基督宗教與解放神學為切入點,回望人類對「理想鄉」的討論,從古典希臘到戰後世界,重新審視信仰、共存與希望的可能。孟神父提醒我們:烏托邦或許永遠難以實踐,只能是遙不可及的孤島,然而人類仍需要這種不斷生成的精神追求——它存在於社群互助、信念堅守,以及人與人之間微小而真實的善意。從新加坡的秩序社會,到香港的多元張力,再到全球移民與難民的漂泊現實,本書邀請讀者思考:在看似無法共存的世界裡,我們如何重拾勇氣,想像「更好的可能性」?這是一部兼具哲學思索與人文關懷的著作,一封寫給當代世界的神學信札,也是對聖多默・摩爾《烏托邦》五百年後最誠懇的回應。

貨幣、思想與歷史通論:中國經濟史的變局與抉擇

貨幣的流轉,不僅記錄著市場交易的軌跡,更映射出國家治理、社會變遷與思想演進的深層脈絡。從漢代五銖錢到清代銀本位,從唐宋交子到近代信用貨幣,中國歷史上的貨幣制度不僅影響了市場,也塑造了國家與社會的互動模式。本書核心關注中國經濟史中的關鍵問題:.貨幣經濟與自然經濟的循環模式——為何中國歷史上貨幣經濟與自然經濟反覆交替?.「全漢昇難題」:盛世物價低廉之謎——為何唐代前期物價低廉,卻仍被視為昇平盛世?.政府干預與市場運作的權衡——從鹽鐵專賣到明代大明寶鈔,政府對貨幣的控制是經濟繁榮的保障,還是衰退的根源?本書特色:.史料嚴謹——大量引用出土文獻、清代刑部宗卷、明清財政文獻、盛宣懷檔案等、中華民國外交部檔案等一手史料,還原貨幣制度與歷史發展的演變過程。.視野宏觀——融會古典經濟學、貨幣史、經濟思想,探索中國經濟發展的內在規律。.理論與實踐結合——透過歷史比較分析,討論現代經濟政策的可行性與挑戰。本書是趙善軒教授二十多年學術研究的集大成之作,適合對中國經濟史、貨幣制度、政治經濟學感興趣的讀者,亦可作為學術研究、政策制定的參考讀物。歷史並非過去,而是理解當下與未來的關鍵。

華年心緒從頭理:回憶從英殖到中國特區六十年的香港

香港政治學者、公共知識份子王耀宗教授,以個人的生命經歷,及相交的各界知識分子,由個人成長寫至從嶺南大學退休,記錄了香港當代文人史重要篇章。王教授的生命史代表了香港戰後第一代大學畢業生從並不優渥的環境中成長、求學,憑藉對知識的熱情而晉身「天子門生」,繼而往外國留學開拓眼界,回港後任教於大學傳授知識,同時作為公共知識分子參與社會政治事務,推動香港民主進程,及後不得已離港,遠颺後回憶「再也回不去的香港」,有感而寫下本書。回憶錄將個人生命連結香港盛衰,既有萬馬齊喑的無奈,也有一簫一劍的活潑和銳氣,是香港歷史的重要一頁。

共祖的想像:台中國農宮誌(1969-2024)

半世紀的風雨洗禮,一座宮廟的信仰傳奇自一九六九年創建以來,台中國農宮見證了臺中地方社群的凝聚與變遷,從地方宮廟蛻變為串聯全臺的信仰網絡。在神農大帝的庇佑下,國農宮成為連結社區情感與文化記憶的重要場域,延續著臺灣民間信仰的深厚脈絡。神農炎帝:從華人始祖到臺灣土地的守護神神農炎帝——華人心中的農業與醫藥始祖——透過台中國農宮的信仰實踐,深深扎根臺灣土地。從祈求五穀豐收到庇佑農田,這跨越千年的信仰在地化為守護百姓的力量。古老儀式與地方文化交融,讓神農信仰在現代臺灣綻放出獨特的生命力與時代意義。實地探訪與田野考察:信仰背後的故事本書由歷史及宗教研究學者孔德維與研究團隊撰寫,透過實地訪談、文獻整理與田野考察,細膩勾勒出台中國農宮的宗教地景、人文歷史與信仰實踐,更深入探討「共祖」如何跨越地域與文化界限,構築臺灣、華人乃至全球信眾間的認同想像。

泰地華人

何謂「Chinese」?一場橫跨千年、解碼身份的思想旅程在危機四伏的冷戰時代,人類學巨匠施堅雅以泰地為棲,描繪「Chinese」從邊緣到中心的歷史足跡。這不僅是移民的記錄,而是深入探尋「Chinese」「真名」的文化解碼。這本書,既是鏡子,也是提問:當「中國性/中華性/華人性/華族性/唐人性/支那性」(Chineseness)面對「同化」與「傳承」,如何決定未來的方向?當冷戰的學術視角試圖勾勒「華人」的輪廓,是否無意掩蓋了多樣的聲音?譯者刻意保留原書的「Chinese」,帶領讀者穿越時代語境,追索「Chinese」的身份流變,挑戰語言與權力的隱秘連繫。在這條思想之路,我們將重新審視「Chinese」是甚麼。從符號到本質,從歷史到現實,讓我們召喚「Chinese」的真名,探索身份認同的秘密。

何來華僑

「華僑」是誰?是「唐人」的延續,還是身份的重塑?當故土遠去,何為「原鄉」?何為「祖國」?斯波義信,以其深厚的學術造詣,重新審視「華僑」的歷史與身份,揭開從「唐人」到「華人」,再到「華僑」的時代演變。作者透過細緻的史料梳理與縝密的分析,本書探索「華僑」如何成為移民史的「變態」,在「同化」與「傳承」之間的拉扯,奔波苦難百多年,何人之過?何以為「華僑」?何以為「唐/華人」?本書帶您回溯數百年遷徙的歷史,探索這段身份變遷的旅程。從早期海上貿易到現代民族國家的建構,移民者如何用經濟實力與文化連結塑造身份認同,卻又在民族情緒洋溢之下,成就了百年的「變態」。本書不僅簡明系統地整理了「唐/華人」移民歷史的豐富細節,更從大歷史的角度,帶領讀者深入思考「華僑」作為「變態」的前世今生。這是一部揭示「華僑」奧秘身份的經典之作,也是一次深刻的提問:我何來「華僑」?

性事/政治家:歌舞伎町的人權主張

有時現實比藝術荒誕,真實經歷會比故事精彩,李小牧就是這樣的一個人物。他出身湖南長沙,文革動盪期間,從批鬥中活下來。改革開放,一家人從萬元戶被打成詐騙犯。赴日留學,第一份工作就在時鐘酒店當清潔,然後是跨性別俱樂部當舞伴,再者就在歌舞伎町街頭。在新宿之中最繁華亦最危險的地方,他是個案內人,是個時裝記者,也是個專欄作家。他不會打字,卻辦過華文報紙,寫了二十二本書。他與五個女人有著七段婚姻,每次都是淨身出戶。他三度競選新宿區議員,耗資無數,加入了維新會,只為追求一種曾經遙不可及的「民主夢」。舞女、陪酒女、男公關、跨性別、移民工、「雅酷扎」、這些大眾社會眼中的「異鄉人」匯集在歌舞伎町,在李小牧的後半生中,造就了他對身分認同的剖析,對人性慾望的探索。這是一個時代的縮影,一耦地方的恩怨情仇,也是李小牧來自歌舞伎町的人權主張。

靈基壹築:見證百年香港社區故事

是歷史的回顧,更是對愛、憐憫與信仰的永恆見證香港神託會及靈基的變革之旅、未曾發表的故事翻開《靈基壹築:見證百年香港社區故事》,走進香港神託會和靈基的歷史長廊。這本書帶你走近那些無私奉獻的傳教士與社區先驅,見證他們如何在百年歲月中,從戰時根基到文化重生,為社會帶來深遠的影響。通過生動的口述歷史、訪談故事和豐富的歷史資料,從沙田警署到沙田育嬰院,再到靈基學校和營地,靈基的每一個轉變,都映射出香港社會發展的印記。本書深入探討了靈基在醫療、教育及社會福利領域中的角色,以及它如何成為連結信仰與社會的橋樑。與我們一同走進這段深具影響力的歷史,感受百年來的信仰與奉獻如何改變了無數生命。香港神託會和靈基營香港神託會由1962年開辦至今,一直提供優質而非牟利之社會福利、教育及醫療服務,並致力宣揚基督福音。機構設有6間中、小學和幼稚園,1間牙科診所、3間社會企業以及14個社會服務單位,並與8間伙伴教會和不同地區教會合作,攜手推動身、心、社、靈全人服侍。靈基的主樓於1924年落成,她經歷了百年的社會變遷,並一直蛻變,透過不同的服務模式關懷和服侍社會中有需要的群體。於八十年代,香港神託會正式接手靈基,並將其發展為生命教育退修營地,接待各教會、團體和大小機構,成為城市中的心靈綠洲。更多資料:stewards.hkhighrock.stewards.hk

【電子書】靈基壹築

是歷史的回顧,更是對愛、憐憫與信仰的永恆見證香港神託會及靈基的變革之旅、未曾發表的故事翻開《靈基壹築:見證百年香港社區故事》,走進香港神託會和靈基的歷史長廊。這本書帶你走近那些無私奉獻的傳教士與社區先驅,見證他們如何在百年歲月中,從戰時根基到文化重生,為社會帶來深遠的影響。通過生動的口述歷史、訪談故事和豐富的歷史資料,從沙田警署到沙田育嬰院,再到靈基學校和營地,靈基的每一個轉變,都映射出香港社會發展的印記。本書深入探討了靈基在醫療、教育及社會福利領域中的角色,以及它如何成為連結信仰與社會的橋樑。與我們一同走進這段深具影響力的歷史,感受百年來的信仰與奉獻如何改變了無數生命。香港神託會和靈基營香港神託會由1962年開辦至今,一直提供優質而非牟利之社會福利、教育及醫療服務,並致力宣揚基督福音。機構設有6間中、小學和幼稚園,1間牙科診所、3間社會企業以及14個社會服務單位,並與8間伙伴教會和不同地區教會合作,攜手推動身、心、社、靈全人服侍。靈基的主樓於1924年落成,她經歷了百年的社會變遷,並一直蛻變,透過不同的服務模式關懷和服侍社會中有需要的群體。於八十年代,香港神託會正式接手靈基,並將其發展為生命教育退修營地,接待各教會、團體和大小機構,成為城市中的心靈綠洲。更多資料:stewards.hkhighrock.stewards.hk

何處不他鄉?小眾宗教在東亞

從被排擠的群體,回望「大眾」的高牆即使在自己的家鄉,我們也可以成為「小眾」;即使過去不是「小眾」,也可能一夕之間成為「小眾」。如果任何人都有機會成為「小眾」,誰/甚麼是「小眾」就不再有決定性的答案。本書意圖在「邪教」、「異端」、「操控」、「詐騙」、「奇怪」的標籤下,重新了解各個「小眾宗教」的故事,擴闊讀者能夠接觸的光譜,思考我們在日常用語中所稱為「小眾」的團體或個人究竟何以被定義為「小眾」;在大眾的層面,我們則希望與讀者共同思考我們與同溫層的「圍爐」,是否因為我們不必要的偏見而「越圍越小」?如果每一宗教都可能是「小眾」的信仰,那在作為「小眾」的階段中,不同的宗教有類近的行為嗎?如一切的宗教皆曾屬乎「小眾」的標籤,它們又如何脫離「小眾」而成為社會所能接受的「正信」呢?如果「小眾」在某些情境中可以被轉化為「主流」的一環,它們轉化的過程又是如何進行的?彼岸天國與此世地獄之間,小眾任由社會裁判——火刑柱上,你或是下個異端!

傘後拾年:夏慤村的未圓夢

2014年,79天的雨傘運動,最直接的爆發原因固然是抗議中共剝奪香港人「我要真普選」的訴求;但當年金鐘佔領區「夏慤村」大台背板的「命運自主」四個字,或許更能反映香港人不甘心繼續被宗主國玩弄的抗爭意志。運動的普選訴求沒有達到,猶如烏托邦的佔領區也被政權消滅殆盡,但公民抗命的意識紮根,傘落社區,香港人的命運從此不一樣。 雨傘運動的緣起,可追溯至「佔中三子」之一戴耀廷教授發表的〈公民抗命的最大殺傷力武器〉,這篇文章在香港爭取普選最低沉的時刻出現,一石激起千重浪。之後十年,香港經歷了更大規模的2019年反送中全民抗爭運動,換來中共更玉石俱焚的反制,在國安法和廿三條的緊箍咒下,香港沉淪為一個鴉雀無聲的中國城市。正因如此,流亡、離散到各地的香港人,在雨傘運動十周年之際,更需要一起回顧那段經歷,讓聲音不至被煙滅。 《傘後拾年:夏慤村的未圓夢》主編張燦輝,當年在佔領區現場用相機鏡頭紀錄了各種人和事,他以夏慤村的「烏托邦」為主軸,捨棄警民衝突或催淚煙火,著重顯現79天「愛與和平」的世界,挑選了79張黑白相片;再邀請當年在現場擔當不同角色的人,包括「佔中三子」朱耀明牧師和陳健民教授、學生領袖周永康和周豎峰、深耕社區的傘兵葉錦龍和杜嘉倫、學者阿古智子和貝爾雅等撰文記述自己當年經歷,成為這本相文集。文章有回顧,有舒懷,有分析,眾人記憶的碎片不一定能把這場複雜的運動完整地重現和疏理,但最大的意義,是雨傘十年這重要歷史時刻,不能鴉雀無聲。 這既是為了記憶與遺忘之戰,也為了同路人互相看見和勉勵。畢竟,民主的追求是現在進行式。

【電子書】傘後拾年

2014年,79天的雨傘運動,最直接的爆發原因固然是抗議中共剝奪香港人「我要真普選」的訴求;但當年金鐘佔領區「夏慤村」大台背板的「命運自主」四個字,或許更能反映香港人不甘心繼續被宗主國玩弄的抗爭意志。運動的普選訴求沒有達到,猶如烏托邦的佔領區也被政權消滅殆盡,但公民抗命的意識紮根,傘落社區,香港人的命運從此不一樣。 雨傘運動的緣起,可追溯至「佔中三子」之一戴耀廷教授發表的〈公民抗命的最大殺傷力武器〉,這篇文章在香港爭取普選最低沉的時刻出現,一石激起千重浪。之後十年,香港經歷了更大規模的2019年反送中全民抗爭運動,換來中共更玉石俱焚的反制,在國安法和廿三條的緊箍咒下,香港沉淪為一個鴉雀無聲的中國城市。正因如此,流亡、離散到各地的香港人,在雨傘運動十周年之際,更需要一起回顧那段經歷,讓聲音不至被煙滅。 《傘後拾年:夏慤村的未圓夢》主編張燦輝,當年在佔領區現場用相機鏡頭紀錄了各種人和事,他以夏慤村的「烏托邦」為主軸,捨棄警民衝突或催淚煙火,著重顯現79天「愛與和平」的世界,挑選了79張黑白相片;再邀請當年在現場擔當不同角色的人,包括「佔中三子」朱耀明牧師和陳健民教授、學生領袖周永康和周豎峰、深耕社區的傘兵葉錦龍和杜嘉倫、學者阿古智子和貝爾雅等撰文記述自己當年經歷,成為這本相文集。文章有回顧,有舒懷,有分析,眾人記憶的碎片不一定能把這場複雜的運動完整地重現和疏理,但最大的意義,是雨傘十年這重要歷史時刻,不能鴉雀無聲。 這既是為了記憶與遺忘之戰,也為了同路人互相看見和勉勵。畢竟,民主的追求是現在進行式。

視若無睹:毒梟、財閥與中共在加拿大的黑金帝國

陸資湧入,稅收增加,房市熾熱…… 誰料伴隨而來還有販毒、洗錢、中共統戰; 是魔高一丈,還是西方政客裝作看不見? 溫哥華氣候宜人,群山環抱,長年被評為全球最宜居城市之一,因此也一直是中國移民的首選落腳地,華人居民比例已遠高於加拿大及美國其他都會區。 然而,在壯麗蒼翠的美景背後,隱藏著掌權者的貪婪腐敗,和中共有形無形的魔爪。 作者山姆.庫柏為加拿大著名調查報道記者,十多年來為了公眾利益,冒著極大風險,透過線人、賭場前線員工、執法人員的第一手資料,配合法庭文件和機密檔案核證,描述了溫哥華涉及地下錢莊、毒品走私和間諜計劃的人物網絡,這個關係網絡透過賭場洗錢、令溫哥華房地產不斷漲價,而部分加拿大官員、律師和執法人員,為了分享豐厚利潤,不但對這個地下經濟秩序視若無睹,更可能直接參與其中。最令人震驚的,是中共政治高層與當地從事毒品交易的犯罪幫派之間曖昧不清的關係,透過他們影響當地的生活日常以至選舉結果。讀畢這本書,你會明白「溫哥華模式」的勾結,已遠遠超出加拿大邊境,觸及美國、澳洲、日本及其他民主國家。 本書特色 陸資湧入,稅收增加,房市熾熱……誰料伴隨而來還有販毒、洗錢、中共統戰; 是魔高一丈,還是西方政客裝作看不見?記者調查追蹤十多年,透過無數法庭文件和機密檔案,揭露溫哥華淪為國際販毒跳板、黑幫避風港和洗錢天堂的前因後果,不但向國民說出掌權者避而不談的真相,更向全球自由陣營發出警告:邪惡政權擅長金融武器,輸出貪腐,侵蝕民主和法治。 名人推薦 羅恩惠、張超雄

民主進墓:永續執政與印度專制之路

「下架國大黨,印度發大財」 以選票結束一黨專政,又養出黨外烈士成為終身權貴 民主的傳承,換來垃圾不分南北,當權必然貪腐 選票的價值,除了雞腿便當與蛇齋餅粽以外,真能買得法治與文明? 這不僅是一本關於印度的書,該國正在發生的事情影響全球 當全球最大的民主國家一步步蠶食自身社會基礎 扼殺民主的精神和實質之外,還為世界的獨裁主義鋪路 現今民主制度以及公民社會所面對的危機,有著更深層和更古老的禍根 民主不止選舉和權力分立,更是體現尊嚴的生活方式 本書關注印度民主土崩瓦解的原因,生動描述印度選舉的實際意義 人民面對社會不公和局限,到底可以怎樣藉民主找到出路?

左右國共大局:香港第三勢力流亡錄

國共內戰後期,不少華人流亡,蟄居香港,其中包括昔日的軍政要員,尋求美國資助,在國共兩黨以外,組織「第三勢力」政治及軍事組織,計劃反攻大陸。另外,一些知識份子獲得美援後,成立出版社,發行書籍、雜誌、報刊,出版物琳琅滿目,傳播兩岸皆不能說的話,成就香港在二戰後文化事業的高峰。 筆者研究「第三勢力」長達十餘年,藉此回顧香港一段國共兩大政黨以外的往事,剖析「第三勢力」的發展趨勢,補述相關人士未竟之志,冀望現時第三勢力鑑古推今。 本書特色 筆者走訪國史館、中國國民黨黨史館、中央研究院、香港歷史檔案館等,並訪問參與其中的人,透過大量第一手資料,突破國、共兩黨觀點的局限,闡述上世紀五十、六十年代以香港為基地的第三勢力,如何嘗試在海峽兩岸的夾縫中左右大局。 名人推薦 沈旭暉,柴文瀚

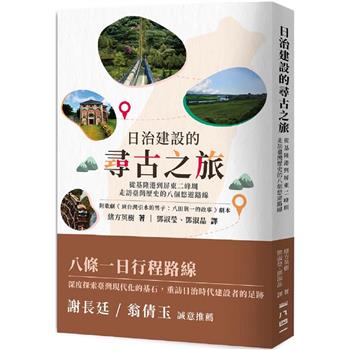

日治建設的尋古之旅:從基隆港到屏東二峰圳,走訪臺灣歷史的八個悠遊路線

影響台灣百年現化代建設的浪漫旅程 從基隆港到屏東二峰圳,走訪八個悠閒路線 日治建設的老派散步地圖,發掘島嶼面貌 拿起書本遊覽地方勝地,來一場深度之行 阿里山鐵道,看見登山鐵道技術的高峰 宜蘭西鄉堤防,源自西鄉隆盛兒子的遺產 基隆海洋文化,與外來者接觸的前線 臺南山上水道,防止霍亂肆虐的基建 嘉南大圳,島嶼首屈一指的水利工程 臺中白冷圳,翻山越嶺的供水系統 屏東二峰圳,領先百年的地下水庫 日月潭發電廠,促成臺灣工業化之地 《日治建設的尋古之旅》,百年建築巡禮 開墾台灣大地的英烈先賢,遺產延續至今 一步一步親身感受,島嶼獨一無二的過去 為你介紹台灣必去,八個古蹟的秘境 本書特色 本書包含八條歷史深度一日遊路線,分別位於不同縣市,讓讀者以一天的時間,追尋臺灣最重要建設的故事,重新發現臺灣現代化基礎的源頭。

有形之手的管治:我與中共周旋三十年

被戲稱第29任香港總督的Hong Kong Watch 創辦人 中國共產黨寄信給他媽投訴的人權鬥士 久守香港與緬甸報導新聞真相 為維吾爾人、圖博人、臺灣人找回國際空間 現任保守黨人權委員會副主席的資深記者羅傑斯走訪亞洲各地,從青島到香港,再前往東突厥、圖博,進而到了台灣,透過自己的第一身經歷,披露中共「有形之手」的管治。從描寫中共獨裁一面開始,繼而寫出中共插手干預香港人權,妨礙台灣民主發展,威迫維吾爾人和法輪功的種種片段,甚至影響緬甸、北韓等地方的管治,都有清晰的描述,藉此捍衛人權,喚起全球關注。2017年在英國創立Hong Kong Watch,在兩年後的香港鉅變提供了意料之外的重要支援。 羅傑斯深入中共、緬甸、北韓等獨裁政權的虎穴,希望為各地的人爭取自由,可以擺脫「有形之手」的束縛。書中寫下種種鮮為人知的內幕,揭示獨裁政權的真面目,喚起讀者一顆憐憫之心,關注世界各地的人權狀況。 這本書犀利指控中共在人權問題、種族滅絕以及器官摘取(估計每年收益高達10億美元)上的暴行。 羅傑斯帶領讀者深入了解自1949年中國成立以來,中共對人權活動的打壓和封殺。他駁斥北京宣稱所有中國公民享有平等、人權和公民權的虛偽主張。目前,這政權正執行文化同化、再教育和種族滅絕,如果信賴中國官方的話,這將鑄造「更好的」中國和世界公民。 中國駐加拿大大使聲稱,針對新疆維吾爾穆斯林受到的種族滅絕和強制勞動的報告為「本世紀最大謊言」,儘管如聯合國等國際機構認為這些報告是「真實且可靠」。這本書將徹底推翻這種錯誤觀念。

拜別唐山:在馬來半島異域重生

誰的歷史?誰能想像?誰可書寫? 地廣人稀、物產豐富,爭相移居之地 為我們揭開海外華人在南洋的真實面目 歐洲人稱之為東印度,中國人稱之為 「南洋」,當地南島民族稱之為Nusantara 無論是南洋、東印度,都是站在他者的角度命名,充滿他者的想像以及主導意識 二戰之前的歷史長河,這塊區域的名字都非憑空產生,而是反映某種歷史現實 南洋是中國人出洋的最大目的地,是一片處處充滿通商機會的大型貿易場 旅居於此的西方殖民者、傳教士,阿拉伯、印度、歐美等地的商人和移民 族群雜處,眾聲喧嘩,為冒險者提供了無限的可能 相對原鄉中國單一的社會,南洋則如同一個縮小版的世界 同一條街上有觀音廟、象頭神神龕、甲必丹吉靈回教堂、聖公會教堂 「南洋華人」在日常生活中吸納其他文化,而有別於「原鄉華人」 《拜別唐山:在馬來半島異域重生》,呈現南洋的華人生活 回到歷史現場,聚焦於19世紀中葉至20世紀初的拿律 以該時空拿律的人、事、物為核心往外延伸,開展引人入勝的小故事 體現了華人族群之間、其他民族之間、國家之間、經濟環境之間的互動關係 他們都是拜別唐山離鄉背井在馬來半島這片異域上重生的華人

臆造南洋:馬來半島的神鬼人獸

華人從漂洋過海移居南洋到開拓永久的家園 在中華與本土歷史的夾縫,捕捉神話的餘燼 看見與書寫人鬼神獸,超越現實與歷史的呈現 重重迷霧深鎖的「南洋」,模糊又曖昧的地理名詞 「東南亞」之名,雖打破「東印度」、「印度支那」殖民性 卻無可避免地掉入了二戰結束後,民族建國後形成的政治國界網格 原本多元又流動的文化、信仰與身份認同被迫割裂、對立與碎片化 多元族群、文化與信仰既是國家的寶藏,又是分歧之根源 從馬來半島到努山塔拉,華人總在其中扮演過形形色色的身份 使節商賈、求法高僧、落難旅人、革命志士,文人史官 更多的是,一批批南離尋找活路、最終落地生根的普通人 在國家、族群及地方敘事的建構過程,歷史與傳説之間 非但存在相互印證的可能,也會出現兩相矛盾的情境 多元交織的土壤上,論述傳説與歷史用以宗教、人種、地方 才能拓寬視野,從而看見其多元性所帶來的跨域本質 《臆造南洋:馬來半島的神鬼人獸》,思辨馬來半島的特色 宏觀的歷史論述,只有到了微觀的個案身上,才能充分顯現多樣性 以邊佳蘭及新山的歷史,談論人群關係、傳說記憶、符號儀式等 從「中心——邊緣」,探討「神、鬼、人、獸」的身份流動 揭示不同角度臆造的南洋,以及馬來西亞文明的另一面

想像歐盟:重新回到世界中心

二戰破落之後,重回世界的焦點 共同體的未來,引導21世紀步向美中對立以外的可能性 各地名家為臺灣與香港人引介的歐盟教科書 學者Bajrektarevic、Wolf及尹子軒合著的《想像歐盟:重新回到世界中心》,簡明且全面地論述歐洲聯盟(European Union)的歷史。世界各國在經歷二戰的悲劇後,開始為了和平建立不同組織,希望能讓各國有更緊密的溝通。這些機構的代表之一,正是歐盟。書中記述了歐盟成立的起源,及不同發展的階段,仔細討論其中許多重要事件及條約,例如近年的英國脫歐等,都對今日世界局面發展有極深遠的影響。 《想像歐盟:重新回到世界中心》不止論述歷史,兩位學者按照歐盟現況,加以客觀地評估、批判其效能及貢獻,指出歐盟作為世界政治舞台上的一個重要組織,但其角色仍未充分發揮。他們展望歐盟的未來,認為隨着人口增加,世界變大,歐盟的時代已經來臨,但同時由於日新月異的數碼發展,世界亦縮小了,為此歐盟也作好準備。現代的世界與歐洲概念形成時的世界截然不同,而歐洲正在迎接此項挑戰。 本書的著述的另一特色,在於目前主流想像經常將歐盟的構造描繪成晦澀難懂的組織,但偏偏又在國際事務的辯論中又無處不在。因此,《想像歐盟:重新回到世界中心》是一部理解歐盟的重要讀物,揭開了這個超國家機構的技術官僚面紗,通俗易懂地講解一些相關的實質內容,讓華文地區的讀者能夠更加理解此一影響國際關係發展的重要組織。