全部書籍

信仰、實踐與文化調適 (上) [軟精裝]

在人類歷史的發展歷程中,宗教從一開始就扮演了重要的角色,迄今不替。因此,宗教史的研究向來是學術界的主要課題之一。在近世華人社會文化中,宗教係建立人際網絡關係的紐帶,也帶動若干物質文化與非物質文化的發展。

鑄匠入魂:殷周青銅器的鑄造技術展

本書以殷周青銅器的鑄造技術為主題,介紹青銅器復原實驗的過程,以及史語所典藏的鑄銅相關遺物。希望能透過鑄造技術層面的探索,增進大眾對青銅器的理解,並引導觀眾從「如何製作?」的嶄新視角,認識殷周青銅器不同於美術鑑賞的另一面貌。

中央研究院歷史語言研究所藏納西族東巴經全文翻譯選輯[精裝]

本書為十冊東巴經典的全文釋讀、譯註,呈現方式為:原文、讀句注音、詞譯、句譯和注釋。內容涵蓋:攘垛鬼儀式——建神座、獻祭糧、點油燈經;隆重攘風鬼儀式——青年男女遷徙記;大型燒天香儀式——東巴教燒天香經;人類起源和遷徙的故事;從十八層天上迎請東巴什羅經;延壽儀式——建白塔經;送神經;敘說東巴什羅來歷經。另外,在每一種經書的全文釋譯之前,都有關於這種經書所屬儀式背景的介紹。

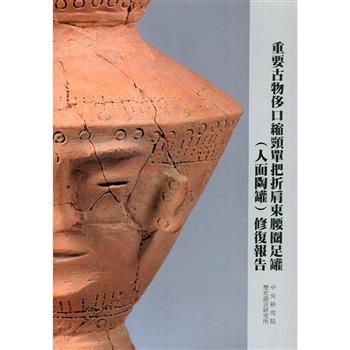

重要古物「侈口縮頸單把折肩束腰圈足罐(人面陶罐)」修復報告

重要古物「侈口縮頸單把折肩束腰圈足罐」(人面陶罐)於1990年代十三行考古遺址搶救考古發掘出土,並於2008年起具備文化資產保存法法令「重要古物」文化資產身份。2003年十三行博物館開館後,人面陶罐成為該館的鎮館之寶。人面陶罐出土後曾進行首次的修復,距離首次修復已有25年之久,因保存維護因素,於2017年聘請法籍修復師Stéphanie Nisole進行全面性的再修復計畫。本報告首先說明人面陶罐考古出土的脈絡,其次回顧其指定為重要古物的經過,追溯其過去修復的紀錄,並闡釋本次修復的緣起,最後希望翔實記錄本次修復的原則與程序,以供未來相關工作之參考。

居延漢簡 第三冊[精裝]

《居延漢簡》(參)是簡牘整理小組延續《居延漢簡》(壹)、(貳)的工作成果,收錄包號211至310號的簡牘及共出文物3,481件,圖版及釋文的體例基本同前二冊,書中增補新綴合簡八十餘組。此外,部分彎曲特甚的簡,幸獲日本獨立行政法人國立文化財機構奈良文化財研究所支援拍攝,取得了令人滿意的效果,亦收入本冊。2017年預定出版《居延漢簡》(肆)。

居延漢簡 第一冊 [精裝]

《居延漢簡》為中央研究院歷史語言研究所簡牘整理小組,利用紅外線掃描器製作高解析度的數位影像,重新出版所藏一萬三千餘枚的居延漢簡及其它文物,本書為第一冊,收錄100號以前的簡牘及其它文物。圖版及釋文為全書的主體,依簡號順序編排,其後為簡牘文物形制及出土地資料表,提供圖版及釋文之外的訊息。

與佛有約:佛教造像題記中的祈願與實踐

本書收錄三十六件展品及相關田野照片,共分六大主題,說明發願文的多元面向:莊嚴、崇因樹果、現世利益、修行實踐、佛法復興與往生淨土。拓片時間涵蓋南北朝到晚唐,五世紀到九世紀,地域遼闊,其中頗多活潑生動的圖像與歷代多變的書風。

內閣大庫檔案臺灣史料彙編-目錄/索引-兩冊不分售附光碟軟精裝

本套書以《明清史料》、《明清檔案》、《中央研究院歷史語言研究所藏內閣大庫有關臺灣檔案目錄》為基礎,重新整理並加進一千九百多件新近完成提要的臺灣相關檔案,總計收錄5275件。套書中包含三部份,即目錄、索引、DVD光碟片。目錄以及特別編製的主題分類索引,以紙本方式出版,方便讀者查檢利用;DVD光碟片則燒錄了檔案影像與檢索系統,便於電腦上檢索、瀏覽、列印。

THE HISTORIAN, HIS READERS, AND THE PASSAGE OF TIME (史家、讀者與時間歷-英文本)

杜希德教授(Prof. Denis Crispin Twitchett, 1925-2006)是西方漢學界的大師,先後任教於倫敦大學、劍橋大學、普林斯頓大學,並於 1967 年獲選為英國國家學術院院士。杜氏的研究專長是中國中古史,他是《劍橋中國史》的總編輯,同時也是 Asia Major 與劍橋中華文史叢刊(歷史類)的主編。1996 年杜氏應邀來台擔任史語所「傅斯年講座」,期間發表三場專題演講,後輯成 The Historian, His Readers, and the Passage of Time 一書。在這一系列的演說,充分表露了杜氏表達了對史源和史學史的濃厚興趣與研究觀點,從《劍橋中國史》的編纂過程,講到契丹與唐的淵源,甚至還談到現代那些在大學任教的「專業史家」的窘境,比如他們的出版和升等壓力等等,內容非常豐富。當中杜氏又再次提到唐代史書的史源問題,以及我們現代史家,如何受這些傳統史官的影響。

![信仰、實踐與文化調適 (上) [軟精裝] 信仰、實踐與文化調適 (上) [軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20103/2010300021399/2010300021399m.jpg)

![中央研究院歷史語言研究所藏納西族東巴經全文翻譯選輯[精裝] 中央研究院歷史語言研究所藏納西族東巴經全文翻譯選輯[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20227/2022710072113/2022710072113m.jpg?v=c2daf)

![居延漢簡 第三冊[精裝] 居延漢簡 第三冊[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20279/2027960012674/2027960012674m.jpg)

![居延漢簡 第一冊 [精裝] 居延漢簡 第一冊 [精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20279/2027960010250/2027960010250m.jpg)