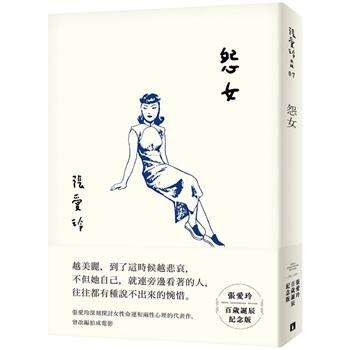

怨女【張愛玲百歲誕辰紀念版】

9折特價252元

高中組 ‧ 佳作

高雄市市立高雄女中 一年十班 林林依

高雄市市立高雄女中 一年十班 林林依

她們為何怨?從《怨女》一窺時代眼淚

《怨女》的故事背景設定在清末明初——一個令我略感陌生的時代,書中描寫的部分器物、習俗,只能憑著前後文推測、想像,再加上許多字詞雖為白話,仍非現在的慣用語,頗為晦澀。然而,在張愛玲的帶領下,我漸漸走進主角銀娣的世界,並隨著劇情推進,與她一同踏過多舛的生命軌跡,眼見正值花樣年華的少女,一步步隨時間老去,逝去的不只是青春,在歷經種種苦痛後,她的心靈也於不知不覺中凋零,與此同時,我也逐漸領略書名「怨女」的意涵,「怨女」究竟在怨懟什麼?以我之見,能從以下兩點進行剖析:

其一,是建築在利益算計上的感情。銀娣自幼喪親,缺乏來自家人的親情,被草率訂下的人生大事更使她倍感痛苦,殘疾的丈夫、對她萬般輕視的婆家人,連娘家的兄嫂都只巴望著圖利、從未對她有過一絲憐惜,嫁進豪門的銀娣坐擁名利和富貴,內心卻越發空洞匱乏。這時,與三爺的邂逅,使銀娣對愛的嚮往不言而喻,小叔三爺風流倜儻、無拘無束,如一陣溫暖熱情的春風,吹開她緊閉的心扉。在描寫兩人相處時,張愛玲時常穿插細緻而唯美的意象,透露銀娣舉目所見皆是光明和美好。銀娣會因為暗中和三爺打情罵俏而雙頰緋紅,會為他在夜中情不自禁開口歌唱。透過這份若有似無的曖昧,她彷彿重拾生命的重心。但幸福的假象很快就被現實劃破,她下定決心的堅定表白,只換來他的避重就輕,對於處處留情的三爺而言,銀娣和所有與他糾纏不清的女人別無二致,從來不是例外。多年後,三爺突如其來的拜訪和噓寒問暖,也是為了逃避債主和借錢,毫無真心可言。這次,銀娣和三爺徹底撕破臉,也就此對人情失去希望:「她站了一會,桌上那瓶酒是預備給他帶回去的。她拔開瓶蓋,就著酒瓶喝了一口。玫瑰花全都擠在酒面上,幾乎流不出來。」流不出來的何止是玫瑰酒,是她長久以來積累的淚。柔軟的心或許被歲月磨硬了,卻仍會隱隱作痛。

銀娣一生的種種羈絆,從未源自真正的溫情,她逐漸領悟——愛不是純粹的,而是建築於金錢、名利、外貌等等籌碼之上的權衡和交易。正因如此,曾經渴望愛的少女在多次失望和絕望後,最終也失去了愛人的能力。故事的最後,銀娣歷經一番苦撐,終於「媳婦熬成婆」,卻未能迎來幸福,反而將自己所經歷過的不幸全面復刻,殘酷地施加於媳婦身上。她或許沒有察覺,自己尖酸刻薄的嘴臉,早已與當年的婆家人重疊,成為曾經厭惡的模樣。怨懟和苦悶如同刻印在血脈裡的鴆毒,代代相承,形成難以擺脫的惡性循環。

其二,便是隱藏於愛恨情仇之下的性別不平等。本書的書名「怨女」乍看之下意指有所怨懟的婦女,但若將「怨」視為動詞,也能將這個標題重新定義為「怨恨身為婦女」。除了聚焦於主角銀娣不幸的命運,其他的女性角色亦懷抱不同的愁苦。以銀娣的妯娌而言,每當談論到大爺、三爺時常往外跑、不重視妻子時,她們便會這般說道:「誰都像二爺,一天到晚在家裡陪你。」、「不像你和二爺恩愛夫妻,一刻也離不開。」她們何嘗不知銀娣眼盲、駝背又有氣喘病的丈夫平時連下床都有困難?在我看來,飽含嘲諷的調侃中,似乎也隱含著成天不見丈夫的委屈。銀娣的兒子成年後,兩人曾爆發多次衝突。在一次和解的過程中,張愛玲敘述道:「她有一剎那喉嚨哽住了,幾乎流下淚來,甘心情願讓他替她生活。他是她的一部分,他是個男的。」這段話的前幾句皆飽含母愛的無限包容和溫暖,然而,最後的一筆卻劃破慈愛的表象:「他是個男的。」而她只是居於弱勢的「第二性」,永遠身為男性的附屬品。他可以擁有自己的生活、擁有自己的選擇,而她只能被人擁有、禁錮。稍加思考,便能從書中所有男性角色上窺見許多負面特質,但唯利是圖的兄長可以繼承家業、殘疾的二爺可以娶得美嬌娘、放蕩的三爺可以恣意行樂,在身為男性的特權下,彷彿一切都理所當然、隨心所欲,另一方面,一生遵循他人意志的婦女卻得遭遇無端冷落、玩弄和束縛。

張愛玲所寫的不單是書中幾位女性的境遇,而是整個時代的眼淚。在婚姻、三從四德的枷鎖下,多數傳統女性於一出生就被宣判無期徒刑,從未擁有過追求自我的機會。有些受過的傷隨時間成為疤痕,卻從來沒有消失,甚至轉化為傳承下去的痛苦,不斷打造出一代又一代的「怨女」。

在女權逐漸落實的現代社會,身為女性的我享有和男性平等的權益,能夠為自己的人生作主,似乎和銀娣的悲劇距離十分遙遠。她無聲的不平之鳴卻著實穿透紙頁、觸及我的心靈,也讓人不禁反思——在提倡女權的現在,是否還有一群不為人知的「怨女」正在遭受折磨?性騷擾、童婚問題、職場歧視乃至固有父權觀念的限制,都仍在鎂光燈無法觸及的角落持續發生著。在短時間內,我們或許難以將這樣的毒瘤根除,但只要多匯聚一些關注和在意,就能以光芒漸漸驅散黑暗。

由課本選文《天才夢》認識張愛玲後,我一直很想要拜讀她的小說,細細品味《怨女》的同時,課文中提及的寫作特色浮現於腦海中,一一得到應證:她運用鏗鏘華美的字眼,描摹服飾、禮俗活動,塑造姚家的豪門之風,又利用日常景物的細節特色,側面烘托人物心境。本書在章節轉換間推進銀娣的人生階段,時空跳躍中沒有細細交代的光陰,則透過幾句提要概括,然而,張愛玲巧妙的鋪排,卻使得這些留白充滿想像空間,也將愁苦烘托得更上一層樓。閱讀本書宛若欣賞一幅宏大的畫作,取材獨道、用色濃淡達成巧妙平衡,華美構圖搭配陰影烘托,製造略帶衝突性的對比,聚焦的畫面之外,賞畫者衍伸出更上一層樓的聯想、捕捉更深遠的意義。本書不論是由文學價值或含義而言,皆是極?出色的讀物,希望未來能接觸更多張愛玲的作品,也進一步深思從《怨女》中得到的感悟。

其一,是建築在利益算計上的感情。銀娣自幼喪親,缺乏來自家人的親情,被草率訂下的人生大事更使她倍感痛苦,殘疾的丈夫、對她萬般輕視的婆家人,連娘家的兄嫂都只巴望著圖利、從未對她有過一絲憐惜,嫁進豪門的銀娣坐擁名利和富貴,內心卻越發空洞匱乏。這時,與三爺的邂逅,使銀娣對愛的嚮往不言而喻,小叔三爺風流倜儻、無拘無束,如一陣溫暖熱情的春風,吹開她緊閉的心扉。在描寫兩人相處時,張愛玲時常穿插細緻而唯美的意象,透露銀娣舉目所見皆是光明和美好。銀娣會因為暗中和三爺打情罵俏而雙頰緋紅,會為他在夜中情不自禁開口歌唱。透過這份若有似無的曖昧,她彷彿重拾生命的重心。但幸福的假象很快就被現實劃破,她下定決心的堅定表白,只換來他的避重就輕,對於處處留情的三爺而言,銀娣和所有與他糾纏不清的女人別無二致,從來不是例外。多年後,三爺突如其來的拜訪和噓寒問暖,也是為了逃避債主和借錢,毫無真心可言。這次,銀娣和三爺徹底撕破臉,也就此對人情失去希望:「她站了一會,桌上那瓶酒是預備給他帶回去的。她拔開瓶蓋,就著酒瓶喝了一口。玫瑰花全都擠在酒面上,幾乎流不出來。」流不出來的何止是玫瑰酒,是她長久以來積累的淚。柔軟的心或許被歲月磨硬了,卻仍會隱隱作痛。

銀娣一生的種種羈絆,從未源自真正的溫情,她逐漸領悟——愛不是純粹的,而是建築於金錢、名利、外貌等等籌碼之上的權衡和交易。正因如此,曾經渴望愛的少女在多次失望和絕望後,最終也失去了愛人的能力。故事的最後,銀娣歷經一番苦撐,終於「媳婦熬成婆」,卻未能迎來幸福,反而將自己所經歷過的不幸全面復刻,殘酷地施加於媳婦身上。她或許沒有察覺,自己尖酸刻薄的嘴臉,早已與當年的婆家人重疊,成為曾經厭惡的模樣。怨懟和苦悶如同刻印在血脈裡的鴆毒,代代相承,形成難以擺脫的惡性循環。

其二,便是隱藏於愛恨情仇之下的性別不平等。本書的書名「怨女」乍看之下意指有所怨懟的婦女,但若將「怨」視為動詞,也能將這個標題重新定義為「怨恨身為婦女」。除了聚焦於主角銀娣不幸的命運,其他的女性角色亦懷抱不同的愁苦。以銀娣的妯娌而言,每當談論到大爺、三爺時常往外跑、不重視妻子時,她們便會這般說道:「誰都像二爺,一天到晚在家裡陪你。」、「不像你和二爺恩愛夫妻,一刻也離不開。」她們何嘗不知銀娣眼盲、駝背又有氣喘病的丈夫平時連下床都有困難?在我看來,飽含嘲諷的調侃中,似乎也隱含著成天不見丈夫的委屈。銀娣的兒子成年後,兩人曾爆發多次衝突。在一次和解的過程中,張愛玲敘述道:「她有一剎那喉嚨哽住了,幾乎流下淚來,甘心情願讓他替她生活。他是她的一部分,他是個男的。」這段話的前幾句皆飽含母愛的無限包容和溫暖,然而,最後的一筆卻劃破慈愛的表象:「他是個男的。」而她只是居於弱勢的「第二性」,永遠身為男性的附屬品。他可以擁有自己的生活、擁有自己的選擇,而她只能被人擁有、禁錮。稍加思考,便能從書中所有男性角色上窺見許多負面特質,但唯利是圖的兄長可以繼承家業、殘疾的二爺可以娶得美嬌娘、放蕩的三爺可以恣意行樂,在身為男性的特權下,彷彿一切都理所當然、隨心所欲,另一方面,一生遵循他人意志的婦女卻得遭遇無端冷落、玩弄和束縛。

張愛玲所寫的不單是書中幾位女性的境遇,而是整個時代的眼淚。在婚姻、三從四德的枷鎖下,多數傳統女性於一出生就被宣判無期徒刑,從未擁有過追求自我的機會。有些受過的傷隨時間成為疤痕,卻從來沒有消失,甚至轉化為傳承下去的痛苦,不斷打造出一代又一代的「怨女」。

在女權逐漸落實的現代社會,身為女性的我享有和男性平等的權益,能夠為自己的人生作主,似乎和銀娣的悲劇距離十分遙遠。她無聲的不平之鳴卻著實穿透紙頁、觸及我的心靈,也讓人不禁反思——在提倡女權的現在,是否還有一群不為人知的「怨女」正在遭受折磨?性騷擾、童婚問題、職場歧視乃至固有父權觀念的限制,都仍在鎂光燈無法觸及的角落持續發生著。在短時間內,我們或許難以將這樣的毒瘤根除,但只要多匯聚一些關注和在意,就能以光芒漸漸驅散黑暗。

由課本選文《天才夢》認識張愛玲後,我一直很想要拜讀她的小說,細細品味《怨女》的同時,課文中提及的寫作特色浮現於腦海中,一一得到應證:她運用鏗鏘華美的字眼,描摹服飾、禮俗活動,塑造姚家的豪門之風,又利用日常景物的細節特色,側面烘托人物心境。本書在章節轉換間推進銀娣的人生階段,時空跳躍中沒有細細交代的光陰,則透過幾句提要概括,然而,張愛玲巧妙的鋪排,卻使得這些留白充滿想像空間,也將愁苦烘托得更上一層樓。閱讀本書宛若欣賞一幅宏大的畫作,取材獨道、用色濃淡達成巧妙平衡,華美構圖搭配陰影烘托,製造略帶衝突性的對比,聚焦的畫面之外,賞畫者衍伸出更上一層樓的聯想、捕捉更深遠的意義。本書不論是由文學價值或含義而言,皆是極?出色的讀物,希望未來能接觸更多張愛玲的作品,也進一步深思從《怨女》中得到的感悟。

國小組

國小組