出版故事 /書的故事

2022.10.03

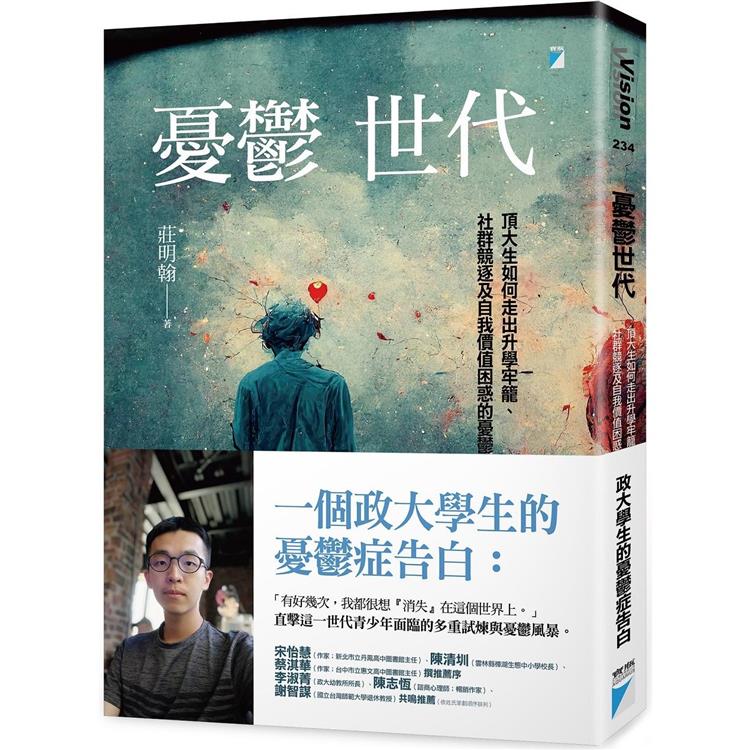

重擊年輕世代,但又療癒年輕世代

文/張純玲(寶瓶文化副總編輯)

當我讀到目前政大教育系的莊明翰,他在新書書稿寫下:「我是個自卑的人。」時,我心裡一陣強烈的哆嗦、戰慄。

其實,並不是我覺得成績優異或讀頂尖大學的人,就不會自卑;而是僅有極少數的人,能如此坦誠,且願意坦誠地說自己自卑,甚至書寫在新書上。

而莊明翰能如此做,是因為莊明翰意識到自己正沉入憂鬱症的大河裡,若他想渡過,而不致陷溺,那麼,他就不能再閃躲,不能再迴避,不能只是依賴精神科醫師的藥物或心理師的諮商,而是需要他回頭去省視自己的生活,去挖開自己的內心。

一如他在後記所寫:「我自己並沒有完全倚賴藥物治療,因為憂鬱症並不單純是生物因素所導致,倘若倚靠藥物而不去面對自己的心理課題,則變相成了種對自己的逃避,反而容易陷落在憂鬱泥淖中,難以振作。」

於是,莊明翰面對自己罹患憂鬱症的事實,他以直球對決的勇氣來面對。他像是拿一把手術刀,將自己剖開,帶我們去看見他的原生家庭、升學競爭、社群媒體、性向與人際,所帶給他的層層疊疊的宛若被囚禁。

這其間,當然會非常的疼與痛。我記得有人說過,從傷害中走來,那就像經歷一場戰爭,但,此刻,莊明翰卻選擇再回去那個血淋淋的戰場。

而其中,他所談論的升學競爭,我讀得太心有戚戚焉。從小學到大學,學校老師在乎與注重的是成績,關於「認識自己」以及「自己的存在價值與意義」這些本該初初就讓孩子知曉,卻幾乎付之闕如,也因此,在孩子心裡,成績不好代表自己沒價值;成績不好表示自己沒有存在的意義、不值得活在這世上;成績不好更讓父母無法愛自己,而無法獲得父母的愛,這簡直是掐住孩子脖子,讓孩子一刻都無法呼息,可能會瞬間死去的恐怖緊箍咒。

而這,也是莊明翰所說的,他是一個自卑的人。因為自卑,所以他追逐著掌聲、他人的讚賞與肯定(在社群媒體上也是)。因為自卑,所以上大學後,除了擔任班代,他還參加系排、系羽、諮輔志工及高教深耕計畫等,更是同學、朋友傾訴心事的對象。而他人眼中的明翰呢?因為他一向表現優異,所以大家也都覺得把事情交給明翰,最讓人放心;以及大家覺得只要是明翰,一定可以處理得很好……但這些無限堆疊的種種,卻一日一日讓莊明翰更不安,也更自我懷疑;而那一日,他覺得自己破碎了。

表現已夠傑出的莊明翰,為何仍覺得自己自卑?我總想,有時,在追求不只要優秀,還要更優秀的社會,且評斷優秀的標準又非常扁平與單一的狀況下,真的很難不讓人自卑。

破碎了的莊明翰,他一片一片將自己拼回來,也將這段自剖經歷寫成《憂鬱世代》,期許能為目前正經歷各種情緒憂鬱的年輕孩子,提供陪伴與療癒。

其實,並不是我覺得成績優異或讀頂尖大學的人,就不會自卑;而是僅有極少數的人,能如此坦誠,且願意坦誠地說自己自卑,甚至書寫在新書上。

而莊明翰能如此做,是因為莊明翰意識到自己正沉入憂鬱症的大河裡,若他想渡過,而不致陷溺,那麼,他就不能再閃躲,不能再迴避,不能只是依賴精神科醫師的藥物或心理師的諮商,而是需要他回頭去省視自己的生活,去挖開自己的內心。

一如他在後記所寫:「我自己並沒有完全倚賴藥物治療,因為憂鬱症並不單純是生物因素所導致,倘若倚靠藥物而不去面對自己的心理課題,則變相成了種對自己的逃避,反而容易陷落在憂鬱泥淖中,難以振作。」

於是,莊明翰面對自己罹患憂鬱症的事實,他以直球對決的勇氣來面對。他像是拿一把手術刀,將自己剖開,帶我們去看見他的原生家庭、升學競爭、社群媒體、性向與人際,所帶給他的層層疊疊的宛若被囚禁。

這其間,當然會非常的疼與痛。我記得有人說過,從傷害中走來,那就像經歷一場戰爭,但,此刻,莊明翰卻選擇再回去那個血淋淋的戰場。

而其中,他所談論的升學競爭,我讀得太心有戚戚焉。從小學到大學,學校老師在乎與注重的是成績,關於「認識自己」以及「自己的存在價值與意義」這些本該初初就讓孩子知曉,卻幾乎付之闕如,也因此,在孩子心裡,成績不好代表自己沒價值;成績不好表示自己沒有存在的意義、不值得活在這世上;成績不好更讓父母無法愛自己,而無法獲得父母的愛,這簡直是掐住孩子脖子,讓孩子一刻都無法呼息,可能會瞬間死去的恐怖緊箍咒。

而這,也是莊明翰所說的,他是一個自卑的人。因為自卑,所以他追逐著掌聲、他人的讚賞與肯定(在社群媒體上也是)。因為自卑,所以上大學後,除了擔任班代,他還參加系排、系羽、諮輔志工及高教深耕計畫等,更是同學、朋友傾訴心事的對象。而他人眼中的明翰呢?因為他一向表現優異,所以大家也都覺得把事情交給明翰,最讓人放心;以及大家覺得只要是明翰,一定可以處理得很好……但這些無限堆疊的種種,卻一日一日讓莊明翰更不安,也更自我懷疑;而那一日,他覺得自己破碎了。

表現已夠傑出的莊明翰,為何仍覺得自己自卑?我總想,有時,在追求不只要優秀,還要更優秀的社會,且評斷優秀的標準又非常扁平與單一的狀況下,真的很難不讓人自卑。

破碎了的莊明翰,他一片一片將自己拼回來,也將這段自剖經歷寫成《憂鬱世代》,期許能為目前正經歷各種情緒憂鬱的年輕孩子,提供陪伴與療癒。