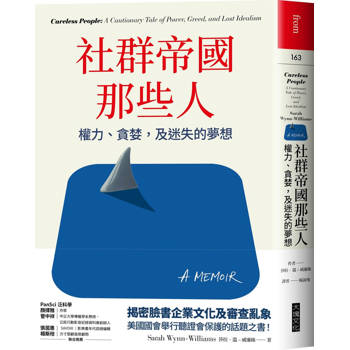

會不會有一天,沒有老師來教我們的孩子?

10/01 《當我告別教職──一位離職教師的沉痛告白與深情祝福》一書上市三天,旋即再版;而隨著教師節到來,熱銷狀況不斷攀升。這本由梁芳瑜所書寫的書,有什麼獨特或不凡的吸引力? 首先,這本書極其難得地談到了教師們心中普遍的痛楚(很謝謝芳瑜的勇敢與動人的文字);那些在教師們心中積累已久,但可能不容易訴說,又或是另一種讓人打從心底覺得不忍與不捨的,是有些教師覺得那些痛楚,是因為自己不夠好、不夠堅強、不夠拚命,所以他們反而回過頭來更戮力要求自己。 這可能與老師普遍的人格特質有關。老師多數自小功課優異、自律、自我要求高,還帶點理想性,所以當遇上困難時,他們總是要求、砥礪與鞭策自己。他們心裡想的是:「如果我再多付出一些、如果我再多努力一些,是不是孩子就會更好、也更有機會改變?」 這是老師們非常令人感動的地方,也同時是教職這一份工作,相對於其他職業來說,很獨特且不一樣的地方,因為老師們做的是「影響生命」、「影響孩子一生」。 只是當教育制度或學校的環境不夠友善,那就彷彿是無數堆疊的巨石壓在老師身上了。而芳瑜的這本書,就像是有雙溫柔又堅毅的手,輕輕、緩緩地幫忙卸下老師身上的巨石,讓老師們知曉自己並不孤單;讓老師們知曉在當老師的這條路上,自己從來也不是一個人;更讓老師們知曉,老師的付出與努力已經夠多夠多了,該反思與改變的是制度。 當痛楚被傾聽、被理解,心裡積累許久的委屈有了出口,情緒就能開始釋放;也因此,有許多老師提到自己看這本書時哭了。其實哭了真的很好,哭了之後,就會有力氣持續往前走。就像這本書也書寫了極為溫暖且實用的諸多建議,分別給仍然擔任老師,或想告別教職的老師。 除了訴說第一線教師面臨的困境,例如過勞、家長對老師的濫訴、薪資脫節、管教權限縮,以及教師之間彷若一座座孤島等,這本書也非常推薦給家長或關心教育的讀者。 一如這篇文章的標題,「會不會有一天,沒有老師來教我們的孩子?」請別覺得太杞人憂天或危言聳聽。這一兩年,每到寒暑假過後的開學前,新聞總會有「行政大逃亡」、「教師荒」等斗大標題,而今年更嚴重了,甚至有學校在一招、二招……二十招之後,依然找不到老師來上課。 或許,我們從來都沒想過,比起「少子化」,我們竟然更早迎來了「少師化」;而當學校沒有足夠的老師,我們的孩子該怎麼辦? 孩子可能就必須承受不是那麼穩定的師資,或是孩子會驚訝發現怎麼歷史老師在下一堂課,搖身一變成為家政老師,甚至因為老師的負擔更多、更沉重,而無法更專心與完整地陪伴孩子們成長,這最後,損失的會是誰呢?終究是每一個孩子啊。