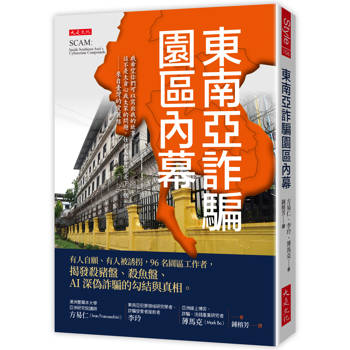

將內幕攤在陽光下

11/20 身為出版社編輯,每天都會收到幾十封各家版代傳來的書訊。而那一天,「詐騙」這個詞突然映入我的眼中,原著黑色封面上那隻冰冷注視世人的眼睛,更是令人不寒而慄,也讓我迫不及待想編這本書。 因為一般大眾對於詐騙園區的想像,大概就是一大群人擠在破舊的建築裡,遭受虐待折磨。但長期深耕東南亞犯罪議題的三位作者方易仁(Ivan Franceschini)、李玲、薄馬克(Mark Bo)卻揭露,許多被當成詐騙基地的建築,其實大部分都是為了因應旅遊業而新蓋的,甚至有不少是當地政府投資的建案。但是2019年新冠疫情突然爆發,外國觀光客急遽減少,為了維持收入,地主們就將房子租給唯一出得起高價的犯罪分子。所以一樓會有超市、餐廳,二樓是可以容納上百人的空間,至於三樓是新人訓練室,四樓以上是詐騙專用室及宿舍。 甚至,詐騙園區就跟一般的公司組織架構一樣,有人事、升遷制度、業績目標,甚至還會帶你精神喊話:「雙手敲出億萬金,推銷要拚才會贏!」若做得好,有獎金、禮物,帶你吃香喝辣,體驗豪奢生活;做不好會被罰款、體罰,而體罰也已經進階到不會在身體上留下痕跡的手段,以防受害者事後有證據報警指控。又因為詐騙需要藉由電腦、手機等3C產品接觸被害人,因此毫不知情的外人一眼看過去,大概會覺得這些受害者就是普通白領。 另外書裡還提到作者親身參與救援活動的實際過程,光是透過文字,我就可以感受到其中的艱辛與受害者的悲苦,以及人性的險惡與被困者的無助,那種善惡交織的衝擊、希望與絕望的夾雜,真的讓人在閱讀過後有無限的思量。 而本書繁體版上市時,社會上對於被賣到東南亞詐騙園區的人們已經有了一定的關注,但是被詐騙的人數還是繼續增加中,也許大多數人還是覺得詐騙的議題離自己很遙遠,或是認為只要夠小心、不要貪錢就可以倖免。但是書中許多站出來發聲的受害者告訴我們,他們當初也是這麼想的,他們也已經足夠謹慎,然而犯罪分子太過狡猾,專門針對受騙目標編寫專屬的腳本,在這樣的情況下,又有多少人能夠幸運識破? 我覺得這本書就像是在替這些素未謀面的受害者發聲,讓大眾能更客觀的看待這群人,無論當初是如何被利誘、被欺騙,他們就是受害者,需要我們更多的同理與傾聽。而另一方面,我認為或許官方可以出手拆毀詐騙集團的建築物,但誰又能保證幕後黑手的餘黨不會另起爐灶……。 不過,無論如何,本書問世至少已經揭開詐騙園區外表那層光鮮亮麗的面紗,能讓更多人了解他們的運作方式及詐騙手法。也誠如美國作家洛夫克拉夫特所說:「最古老、最強烈的恐懼,便是對未知的恐懼。」我相信,只要能將內幕攤在陽光下,黑暗終有無所遁形的一天。