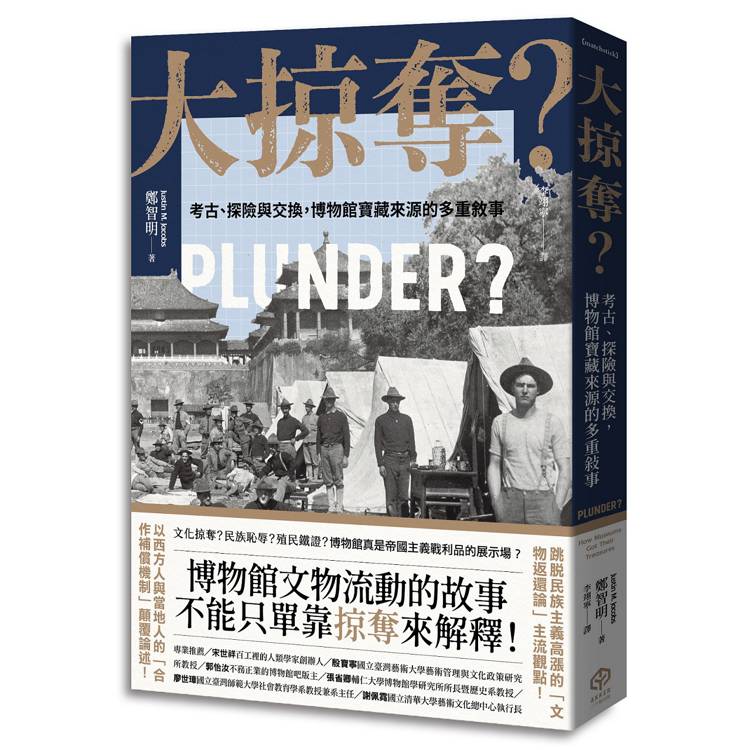

大掠奪?考古、探險與交換,博物館寶藏來源的多重敘事

Plunder?: How Museums Got Their Treasures

活動訊息

內容簡介

「帝國主義竊賊」vs「英雄式探險家」

哪一個才是歷史上獲取古物的西方人的真實面貌?

.

當東方文物出現在西方的博物館,

有人說是文化掠奪、是民族恥辱、是殖民鐵證!

博物館+東方文物=帝國主義戰利品的展示場!?

事實上,博物館文物流動的故事不能只單靠「掠奪」來解釋!

跳脫民族主義高漲的「文物返還論」主流觀點,

以西方人與當地人的「合作補償機制」顛覆論述!

.

★★當代漢學大家梅維恆(Victor H. Mair)特別推薦★★

========================

近年來在檢討過去殖民歷史的脈絡下,要求博物館「文物返還」的呼聲越來越高,一個尖銳的問題被頻繁提出:這些文物珍寶來到博物館,單純是因為文化交流,還是帝國主義掠奪的結果?

過去一個多世紀以來,針對這問題的公共辯論,總是以二分法將考古學家、博物館和收藏家解釋成兩種人:第一種認為他們是英雄式的探險家,拯救了長期被忽視、即將面臨毀壞的文物。第二種則認為他們是貪婪的外國惡魔,為了經濟利益或帝國主義的榮耀攫取任何能獲得的寶物。

如今上述第二種觀點尤為主流,也因此,全球博物館在文化遺產的取得與保存問題上,面臨到來自各國的社會輿論與政治層面的強烈檢視。國際媒體與學術論述傾向將收藏在西方的館藏視為帝國主義殖民擴張的產物,並藉此呼籲「文物返還」,以矯正那些國家「被剝奪的記憶」。

█—跳脫民族主義的桎梏,重新梳理文物跨境的移動脈絡!

一旦這種「西方博物館=文化掠奪倉庫」的單一敘事逐漸深植在大眾論述中,會導致當我們在世界各大博物館中看見來自異國、甚至是自己國家的展品時,很容易會陷入這些收藏的文物都是「偷來的」、「取之不法」的想像中。然而,事實真是這樣嗎?

歷史學者鄭智明認為,無論博物館是「掠奪」還是「拯救」了文物,二元對立的簡化觀點皆無法貼切說明文物流出的真實故事。鄭智明挑戰了時下批判博物館的主流後殖民觀點,帶領讀者回到文物流出的歷史現場,以「貼近歷史」的故事,找回文物跨境的真實過程,為當代「文化正義」辯論提供歷史脈絡與理性工具。

如果以這樣的方式重新思考博物館藏品的來源,將會發現所有試圖黑白分明的善惡敘事,常常忽略了當年那些古物被帶離故土時,當地人與西方人交涉時的互動實情;而過去人們的想法、言語和行為往往會令現在的我們感到驚訝:

●復活節島的摩艾石像

摩艾並非當地島民「失落的朋友」而是「沉默的外交官」!對當地人來說早已失去神聖性的石像,是吸引一個全球帝國將其納入庇護的絕佳贈禮。一八六八年,當島民一同協助將重達數噸的石像成功搬上英國軍艦的甲板時,島民們甚至「歡呼」了起來。

●雅典帕德嫩神廟的石雕

神廟在超越兩千年的歷史中經歷過不同政權與宗教,建築用途早已多次轉變。也因此,當十九世紀初,額爾金伯爵從衛城移走了後來成為大英博物館最著名的館藏時,當時的雅典居民並不像現今一樣,認為神廟遺址是神聖不可侵犯的象徵,只因為他們自己也經常把斷垣殘壁當成自家的建材。

●埃及法老拉美西斯二世半身像

一八一六年,埃及統治者「帕夏」為了拉攏英國成為盟友,頒布敕令允許英國領事移走古代文物作為贈禮。英國選擇搬走了年輕法老的「門農頭像」,但在帕夏眼中,那只是一塊長期被忽視的異教花崗岩巨石,並不適合用來送禮。只要用「石頭」就可以維持與英國的友好關係,這筆交易在帕夏眼中非常划算。

●敦煌莫高窟的經卷

為了修繕寺廟,於一九○○年發現敦煌石窟後賣出卷軸的道士王圓籙,招致了後世罵名。但在當時,即便接受王餽贈卷軸的中國官員賞識這些文物的價值,也沒有人認為這些文物應該由帝國機構保存;相反地,他們其實相信「地不愛寶」,大地並不吝嗇蘊藏的寶藏出土,換言之,發現者便能主張其所有權。

========================

█—以西方人與當地人的「合作補償機制」顛覆「文物返還論」!

因此,文物流動的故事從來就不是單純依靠「掠奪」就可以解釋。事實上,除了極少數藏品來自戰爭掠奪,絕大多數文物其實需依賴當地人的協助或利益交換才能運出,西方人並無法依靠一己之力拿走。而這種西方人與當地人「合作補償」的機制,今日卻常被評論家所忽略。

那麼,究竟是從何時開始,過去被殖民的一方也像西方國家一樣,將藝術品和古物視為無價之寶?

在第一次世界大戰後,當非西方國家開始限制文物出境時,並非是因忽然意識到自己「被竊取」,而是因為西方學者帶來的觀念已成功讓他們相信「文物是國家無價象徵」。也因此,當文物最終都進入到博物館後,在被視為「無價」的寶物面前,我們便很難想像這些寶物過去經歷過什麼樣的交易、轉手或冒險,而更傾向相信最初一定都是用不道德手段取得的,否則過去我們的祖先為何會讓這些寶物離開故土?

當下次再度走入博物館時,我們可以不幫任何一方開脫,也不急於定罪,而是能看見其背後更為曲折的歷史過程,看清那些靜靜躺在玻璃櫃裡的寶物,究竟是如何翻越國界、穿越世紀,來到我們面前──這樣的故事不只比「掠奪」更引人入勝,甚至可能比展品本身更具吸引力。

哪一個才是歷史上獲取古物的西方人的真實面貌?

.

當東方文物出現在西方的博物館,

有人說是文化掠奪、是民族恥辱、是殖民鐵證!

博物館+東方文物=帝國主義戰利品的展示場!?

事實上,博物館文物流動的故事不能只單靠「掠奪」來解釋!

跳脫民族主義高漲的「文物返還論」主流觀點,

以西方人與當地人的「合作補償機制」顛覆論述!

.

★★當代漢學大家梅維恆(Victor H. Mair)特別推薦★★

========================

近年來在檢討過去殖民歷史的脈絡下,要求博物館「文物返還」的呼聲越來越高,一個尖銳的問題被頻繁提出:這些文物珍寶來到博物館,單純是因為文化交流,還是帝國主義掠奪的結果?

過去一個多世紀以來,針對這問題的公共辯論,總是以二分法將考古學家、博物館和收藏家解釋成兩種人:第一種認為他們是英雄式的探險家,拯救了長期被忽視、即將面臨毀壞的文物。第二種則認為他們是貪婪的外國惡魔,為了經濟利益或帝國主義的榮耀攫取任何能獲得的寶物。

如今上述第二種觀點尤為主流,也因此,全球博物館在文化遺產的取得與保存問題上,面臨到來自各國的社會輿論與政治層面的強烈檢視。國際媒體與學術論述傾向將收藏在西方的館藏視為帝國主義殖民擴張的產物,並藉此呼籲「文物返還」,以矯正那些國家「被剝奪的記憶」。

█—跳脫民族主義的桎梏,重新梳理文物跨境的移動脈絡!

一旦這種「西方博物館=文化掠奪倉庫」的單一敘事逐漸深植在大眾論述中,會導致當我們在世界各大博物館中看見來自異國、甚至是自己國家的展品時,很容易會陷入這些收藏的文物都是「偷來的」、「取之不法」的想像中。然而,事實真是這樣嗎?

歷史學者鄭智明認為,無論博物館是「掠奪」還是「拯救」了文物,二元對立的簡化觀點皆無法貼切說明文物流出的真實故事。鄭智明挑戰了時下批判博物館的主流後殖民觀點,帶領讀者回到文物流出的歷史現場,以「貼近歷史」的故事,找回文物跨境的真實過程,為當代「文化正義」辯論提供歷史脈絡與理性工具。

如果以這樣的方式重新思考博物館藏品的來源,將會發現所有試圖黑白分明的善惡敘事,常常忽略了當年那些古物被帶離故土時,當地人與西方人交涉時的互動實情;而過去人們的想法、言語和行為往往會令現在的我們感到驚訝:

●復活節島的摩艾石像

摩艾並非當地島民「失落的朋友」而是「沉默的外交官」!對當地人來說早已失去神聖性的石像,是吸引一個全球帝國將其納入庇護的絕佳贈禮。一八六八年,當島民一同協助將重達數噸的石像成功搬上英國軍艦的甲板時,島民們甚至「歡呼」了起來。

●雅典帕德嫩神廟的石雕

神廟在超越兩千年的歷史中經歷過不同政權與宗教,建築用途早已多次轉變。也因此,當十九世紀初,額爾金伯爵從衛城移走了後來成為大英博物館最著名的館藏時,當時的雅典居民並不像現今一樣,認為神廟遺址是神聖不可侵犯的象徵,只因為他們自己也經常把斷垣殘壁當成自家的建材。

●埃及法老拉美西斯二世半身像

一八一六年,埃及統治者「帕夏」為了拉攏英國成為盟友,頒布敕令允許英國領事移走古代文物作為贈禮。英國選擇搬走了年輕法老的「門農頭像」,但在帕夏眼中,那只是一塊長期被忽視的異教花崗岩巨石,並不適合用來送禮。只要用「石頭」就可以維持與英國的友好關係,這筆交易在帕夏眼中非常划算。

●敦煌莫高窟的經卷

為了修繕寺廟,於一九○○年發現敦煌石窟後賣出卷軸的道士王圓籙,招致了後世罵名。但在當時,即便接受王餽贈卷軸的中國官員賞識這些文物的價值,也沒有人認為這些文物應該由帝國機構保存;相反地,他們其實相信「地不愛寶」,大地並不吝嗇蘊藏的寶藏出土,換言之,發現者便能主張其所有權。

========================

█—以西方人與當地人的「合作補償機制」顛覆「文物返還論」!

因此,文物流動的故事從來就不是單純依靠「掠奪」就可以解釋。事實上,除了極少數藏品來自戰爭掠奪,絕大多數文物其實需依賴當地人的協助或利益交換才能運出,西方人並無法依靠一己之力拿走。而這種西方人與當地人「合作補償」的機制,今日卻常被評論家所忽略。

那麼,究竟是從何時開始,過去被殖民的一方也像西方國家一樣,將藝術品和古物視為無價之寶?

在第一次世界大戰後,當非西方國家開始限制文物出境時,並非是因忽然意識到自己「被竊取」,而是因為西方學者帶來的觀念已成功讓他們相信「文物是國家無價象徵」。也因此,當文物最終都進入到博物館後,在被視為「無價」的寶物面前,我們便很難想像這些寶物過去經歷過什麼樣的交易、轉手或冒險,而更傾向相信最初一定都是用不道德手段取得的,否則過去我們的祖先為何會讓這些寶物離開故土?

當下次再度走入博物館時,我們可以不幫任何一方開脫,也不急於定罪,而是能看見其背後更為曲折的歷史過程,看清那些靜靜躺在玻璃櫃裡的寶物,究竟是如何翻越國界、穿越世紀,來到我們面前──這樣的故事不只比「掠奪」更引人入勝,甚至可能比展品本身更具吸引力。

名人推薦

【專業推薦】

宋世祥|「百工裡的人類學家」創辦人

殷寶寧|國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授

郭怡汝|「不務正業的博物館吧」版主

張省卿|輔仁大學博物館學研究所所長暨歷史系教授

廖世璋|國立臺灣師範大學社會教育學系教授兼系主任

謝佩霓|國立清華大學藝術文化總中心執行長

●鄭智明是研究文物和考古學的歷史學家,他厭倦了關於博物館如何收集藏品的過程,變成「過度簡化的睡前故事」。他反對主流論述的「西方博物館只是用來放置帝國戰利品的非法儲藏室」的論點。在《大掠奪?》一書中,他展示了這種看法在歷史上並不準確,只是把將古物視為國家無價之寶的現代意識形態,強加給過去的人,而他們腦中並不存在這種想法。《大掠奪?》是一本學術著作,但內容並不生硬,相反地,作者以生動並津津樂道的筆觸提出他的論點,瓦解時下流行的教條。他承認西方博物館中確實有某些物品是掠奪來的:由軍人在軍事行動中拿走。然而,絕大多數的收穫來自外交贈禮(例如著名的額爾金石雕)、古董商或考古發掘,在這些情況下,對雙方皆有益的交易都是公開進行,且參與交易的當地人並不是容易被帝國主義者愚弄的人。只有當國家內的菁英變得西化時,這些國家才開始接受西方將古物視為無價之寶的觀念,並限制其外流,例如埃及與土耳其。諷刺的是,從這層意義上來說,「西方學者親手挖掘了自己的考古墳墓」。

──《國家評論》(National Review)

●過去一個多世紀的時間裡,出現一種令人遺憾的二分法,將考古學家、博物館和收藏家解釋成兩種人。第一種認為他們是英雄式的探險家,拯救了長期被忽視、即將面臨毀壞的文物。而第二種則認為他們是貪婪的外國惡魔,為了經濟利益或帝國主義的榮耀攫取任何能獲得的寶物。在這本研究細緻、插圖豐富的書中,歷史學家鄭智明採取了更加平衡、中立的立場,全盤考量了所有因素。他提出有力證明,說明沒有任何單一敘事能夠解釋考古文物如何以各種方式流出其起源地,或者實際上其實在它們被創造的國家內就被摧毀。本書為讀者提供了歷史上各方皆共謀參與獲取古物的豐富證據。

──梅維恆(Victor H. Mair),賓州大學東亞語言與文明系教授

●越來越多修正主義學者將西方博物館視為帝國掠奪的象徵。而在《大掠奪?》一書中,歷史學家鄭智明試圖顛覆這種觀點……這本書最大的力量,在於提醒我們:偉大博物館收藏的來源,從來不是單一故事所能概括的。

──休.埃金(Hugh Eakin),《華爾街日報》(The Wall Street Journal)

●在《大掠奪?》一書中,歷史學家鄭智明帶領讀者回顧過去一百五十年中一些最知名且最具爭議的文化交流案例……已有數十本書籍探討了古物在過去幾個世紀如何流入博物館與私人收藏,而其中多半聚焦於非法流通。但鄭智明在關於古物所有權的激烈辯論中,選擇了一條不同的解釋路徑。他基於自身的專業領域,依據中國官員與西方探險者間的文化互動,主張最終進入博物館的文物其實大部分皆源自當地人與外來者之間的公平交換,並對當代社會以現代的視角去檢視一個多世紀前的交流,提出了質疑。

──艾薩克.舒爾茨(Isaac Schultz),科學網站「Gizmodo」作家

●鄭智明在他生動又挑釁的《大掠奪?》一書中指出,博物館裡的大部分文物並不是殖民主義盜竊的戰利品,這些文物之所以在那裡,是因為在十九到二十世紀初期,透過當地負責人的同意,才會納入西方的收藏。他透過當代的敘述,不帶價值判斷地闡明古物曾經是如何被交易和贈送,而非掠奪。本書是對那些認為所有博物館藏品都是非法獲得的人的有效反擊。

──《每日電訊報》(Daily Telegraph)

●本書涵蓋了從埃及古物到帕德嫩神廟的大理石雕刻在內的各種文物,挑戰了人們過去廣泛接受的假說──即西方博物館的許多珍寶都是由帝國主義式的掠奪和盜竊獲得的,並主張應更細緻地理解這些文物如何抵達西方。

──《觀察家報》(The Observer)

●書名《大掠奪?》中的問號,本身就是一種勇敢的表態,抵抗後殖民論述的壓倒性勢力。鄭智明在書中簡潔有力地駁斥了「博物館館藏只是帝國主義的竊取成果」的過時概念。

──《評論家》(The Critic)

●能夠有一位作家顛覆主流觀點,挑戰流行的詮釋,並以清晰優雅的筆觸重述歷史,實屬難得!

──《泰晤士報文學增刊》(Times Literary Supplement)

宋世祥|「百工裡的人類學家」創辦人

殷寶寧|國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授

郭怡汝|「不務正業的博物館吧」版主

張省卿|輔仁大學博物館學研究所所長暨歷史系教授

廖世璋|國立臺灣師範大學社會教育學系教授兼系主任

謝佩霓|國立清華大學藝術文化總中心執行長

●鄭智明是研究文物和考古學的歷史學家,他厭倦了關於博物館如何收集藏品的過程,變成「過度簡化的睡前故事」。他反對主流論述的「西方博物館只是用來放置帝國戰利品的非法儲藏室」的論點。在《大掠奪?》一書中,他展示了這種看法在歷史上並不準確,只是把將古物視為國家無價之寶的現代意識形態,強加給過去的人,而他們腦中並不存在這種想法。《大掠奪?》是一本學術著作,但內容並不生硬,相反地,作者以生動並津津樂道的筆觸提出他的論點,瓦解時下流行的教條。他承認西方博物館中確實有某些物品是掠奪來的:由軍人在軍事行動中拿走。然而,絕大多數的收穫來自外交贈禮(例如著名的額爾金石雕)、古董商或考古發掘,在這些情況下,對雙方皆有益的交易都是公開進行,且參與交易的當地人並不是容易被帝國主義者愚弄的人。只有當國家內的菁英變得西化時,這些國家才開始接受西方將古物視為無價之寶的觀念,並限制其外流,例如埃及與土耳其。諷刺的是,從這層意義上來說,「西方學者親手挖掘了自己的考古墳墓」。

──《國家評論》(National Review)

●過去一個多世紀的時間裡,出現一種令人遺憾的二分法,將考古學家、博物館和收藏家解釋成兩種人。第一種認為他們是英雄式的探險家,拯救了長期被忽視、即將面臨毀壞的文物。而第二種則認為他們是貪婪的外國惡魔,為了經濟利益或帝國主義的榮耀攫取任何能獲得的寶物。在這本研究細緻、插圖豐富的書中,歷史學家鄭智明採取了更加平衡、中立的立場,全盤考量了所有因素。他提出有力證明,說明沒有任何單一敘事能夠解釋考古文物如何以各種方式流出其起源地,或者實際上其實在它們被創造的國家內就被摧毀。本書為讀者提供了歷史上各方皆共謀參與獲取古物的豐富證據。

──梅維恆(Victor H. Mair),賓州大學東亞語言與文明系教授

●越來越多修正主義學者將西方博物館視為帝國掠奪的象徵。而在《大掠奪?》一書中,歷史學家鄭智明試圖顛覆這種觀點……這本書最大的力量,在於提醒我們:偉大博物館收藏的來源,從來不是單一故事所能概括的。

──休.埃金(Hugh Eakin),《華爾街日報》(The Wall Street Journal)

●在《大掠奪?》一書中,歷史學家鄭智明帶領讀者回顧過去一百五十年中一些最知名且最具爭議的文化交流案例……已有數十本書籍探討了古物在過去幾個世紀如何流入博物館與私人收藏,而其中多半聚焦於非法流通。但鄭智明在關於古物所有權的激烈辯論中,選擇了一條不同的解釋路徑。他基於自身的專業領域,依據中國官員與西方探險者間的文化互動,主張最終進入博物館的文物其實大部分皆源自當地人與外來者之間的公平交換,並對當代社會以現代的視角去檢視一個多世紀前的交流,提出了質疑。

──艾薩克.舒爾茨(Isaac Schultz),科學網站「Gizmodo」作家

●鄭智明在他生動又挑釁的《大掠奪?》一書中指出,博物館裡的大部分文物並不是殖民主義盜竊的戰利品,這些文物之所以在那裡,是因為在十九到二十世紀初期,透過當地負責人的同意,才會納入西方的收藏。他透過當代的敘述,不帶價值判斷地闡明古物曾經是如何被交易和贈送,而非掠奪。本書是對那些認為所有博物館藏品都是非法獲得的人的有效反擊。

──《每日電訊報》(Daily Telegraph)

●本書涵蓋了從埃及古物到帕德嫩神廟的大理石雕刻在內的各種文物,挑戰了人們過去廣泛接受的假說──即西方博物館的許多珍寶都是由帝國主義式的掠奪和盜竊獲得的,並主張應更細緻地理解這些文物如何抵達西方。

──《觀察家報》(The Observer)

●書名《大掠奪?》中的問號,本身就是一種勇敢的表態,抵抗後殖民論述的壓倒性勢力。鄭智明在書中簡潔有力地駁斥了「博物館館藏只是帝國主義的竊取成果」的過時概念。

──《評論家》(The Critic)

●能夠有一位作家顛覆主流觀點,挑戰流行的詮釋,並以清晰優雅的筆觸重述歷史,實屬難得!

──《泰晤士報文學增刊》(Times Literary Supplement)

目錄

.前言

.第一章|贈禮與戰利品

.第二章|交易商

.第三章|發掘與探險

.結語

.引用文獻

.參考書目

.謝辭

.圖片來源

.第一章|贈禮與戰利品

.第二章|交易商

.第三章|發掘與探險

.結語

.引用文獻

.參考書目

.謝辭

.圖片來源

試閱

試閱:〈前言〉

二〇二一年一月六日,一群憤怒的暴民衝入華盛頓特區的美國國會大廈,並在這次的暴亂後留下一片狼藉。在那一天湧現出來的眾多震驚影像中,流傳最廣的或許是一名男子的照片,他的臉帶著紅色顏料的痕跡、掛著柴郡貓般的笑容,正一手抱著眾議院議長南希.裴洛西的講台穿過圓形大廳。這張照片迅速成為社群媒體上的迷因,為了迎合不同的觀眾,還被以各種幽默方式改編。其中一個版本在推特上引起了我的注意,它在講台下方的位置附上這樣的標題:「十九世紀西方考古學家」。這個迷因的訊息清晰、扼要又機智:在過去幾個世紀,西方考古學家將許多的古代文物搬運到歐洲和美國的博物館,這樣的行為與國會暴動的暴民相比也好不到哪去。裴洛西講台的遭遇,與著名的額爾金石雕、貝寧青銅器和普里阿摩斯寶藏所經歷的別無二致。

當然,網路迷因不值一提,也許我們不應該過度解讀如此稍縱即逝的事物。但在這個特殊案例中,一個最初只為博君一笑和讓人嗤之以鼻而倉促拼湊出來的社群媒體貼文,確實成功捕捉到了我們這個時代的文化精神。要找到關於這一點的證據,你只要去家裡附近的書店,看看過去幾十年間出版的考古學和博物館相關書籍,就會發現「劫掠」、「掠奪」或「搶劫」等爆炸性字眼頻繁地出現在書名中:《尼羅河的劫掠》(The Rape of the Nile)、《埃及的劫掠》(The Rape of Egypt)、《圖坦卡門的劫掠》(The Rape of Tutankhamun)、《歐羅巴的劫掠》(The Rape of Europa)、《美國對波斯古物的大掠奪》(The Great American Plunder of Persia’s Antiquities)、《梅迪奇陰謀:被搶劫古物的非法之旅》(The Medici Conspiracy: The Illicit Journey of Looted Antiquities)、《搶劫:古代世界的失竊寶藏之爭》(Loot: The Battle over the Stolen Treasures of the Ancient World)、《追逐阿芙羅黛蒂:追尋全球最富有博物館的被劫古物》(Chasing Aphrodite: The Hunt for Looted Antiquities at the World’s Richest Museum)、《搶劫:大不列顛與貝寧青銅器》(Loot: Britain and the Benin Bronzes)以及《掠奪:拿破崙對委羅內塞〈利未家中的筵席〉的竊取》(Plunder: Napoleon’s Theft of Veronese’s Feast)。

這些書名至少可以說是毫不掩飾展現出其中所隱含的假設。簡而言之,一旦某件藝術品或古代文物被帶離其誕生之地,人們往往認為這種行為在道德上難以容忍——其嚴重程度堪比劫掠。這樣的觀點曾是僅限於學術界的小範圍討論,但近年來卻躍入了主流意識中。沒有一本書比丹.希克斯(Dan Hicks)那本帶有憤慨意味書名的《野蠻博物館:貝寧青銅器、殖民暴力與文化返還》(The Brutish Museums: The Benin Bronzes, Colonial Violence and Cultural Restitution)更能說明這一概念性的跨越。書封上清楚直白地告訴讀者,如果他們曾經參觀過博物館,那麼他們等同於踏進一處犯罪現場:

今天走進任何一間西方博物館,你都會看到精心策展的帝國戰利品。它們被安置在玻璃櫥窗後:還有莊嚴、雅致的照明。旁邊的說明卡標示著名稱、年代和原產地,卻不會提到這些物品其實全是盜來的。

在書中,牛津大學教授希克斯以激烈措辭,明確呼籲全球各地「實質拆除每一座人類學和所謂『世界文化』博物館的白人基礎建設」。《野蠻博物館》首次出版時便掀起了一場廣泛的輿論風暴,甚至連深夜脫口秀主持人約翰.奧利佛也站出來為貝寧青銅器的文物返還發聲,當著現場觀眾的面前痛批當初搬走青銅器是一種「文化滅絕」行為。「對那個王國而言,這些就是他們有形的記憶!」奧利佛對著觀眾大聲疾呼:

這些銅牌原本是按照特定順序排列的,但當英國人將它們從王宮的牆壁上扯下來時,這個排序便就此消失了。這意味著英國人實際上竊取並攪亂了一個民族的記憶,這一罪行如此糟糕透頂,甚至連〔科幻恐怖影集〕《黑鏡》(Black Mirror)都想不到。

奧利佛隨後在電視螢幕上加上了希克斯的書封圖片,替他的粗俗獨白增添了些學術分量。至此,關於犯罪化的論述終於走向了誇張的頂點:從「掠奪」和「劫掠」,一路提升至一種「糟糕透頂」、甚至構成「文化滅絕」的罪行。

這類論點中顯然忽略了幾個歷史脈絡。首先,像貝寧青銅器這樣精雕細琢的物品並不是為了大眾或普通人民而製。它們是由富有的精英階層委託製作,用來作為彰顯政治權力和社會地位的專屬象徵。這為君主(無論男女)提供了物質上的依據,竭力維護對臣民的統治權,而臣民的勞動和賦稅則花在宏偉的宮殿和奢華的藝術品,但這些都是普通民眾永遠無法看到或享受到的。貝寧青銅器,就像存放在紫禁城裡的奢華中國青銅器、瓷器和繪畫收藏一樣,最初並未被視為是任何民族的象徵,也沒有用來講述那個民族的「故事」。如果這些文物講述得了任何故事,那也只是頌揚那些小心貯藏它們的傲慢國王和皇帝的性格、品味和統治——以及那些據說會庇佑他們的神祇。如果在當時構成奈及利亞人或中國「民族」的絕大多數普通人中,任何一個膽敢偷看貝寧或中國青銅器的人,很可能會立刻丟掉他們的腦袋。畢竟,「紫禁城」這個名字並非徒有虛名:這座宮殿以及其中的所有藝術品與建築,除了皇帝本人以及他選擇分享的人之外,對任何人都是完全禁止的。總而言之,那些能夠實際觀看和觸摸紫禁城珍寶的人,其實僅占當時人口極微小的比例。

然而,在現代文化論戰中的犯罪化論述還存在一個更大的問題,這個問題遠超出缺乏歷史脈絡或細節上的差別,那就是:無論貝寧青銅器代表的是奈及利亞民族的共同性記憶,還是貝寧精英階層自我陶醉的虛榮、自我吹捧的奢侈品,它們從非洲流入歐洲的途徑只是眾多方式中的其中一種。而這種特定方式——軍事掠奪——其實並不常見,顯然也不能代表絕大多數來自非西方世界的文物和藝術品是如何進入西方博物館的。軍事掠奪涉及數百甚至數千名武裝士兵,遵從上級命令用槍砲掃蕩土地,試圖闖入宮殿或堡壘,並以重創或殺死任何阻礙他們的人為明確目標。如果士兵們碰巧在這一切屠戮中生還,染血的戰利品便是他們的獎賞之一。

軍事掠奪容易受到批評,但它其實並非常態。博物館既沒有,也從未維持過常備軍隊。博物館機構的優勢來自財力,由富有的捐贈者和政府財政支持提供資金。那些實際在遙遠土地上進行掠奪的小兵——出身於社會較貧困階層、教育程度較低的年輕男性——很少願意在沒有經濟補償的情況下,將他們辛苦奪來的戰利品捐給任何機構。因此,在大多數情況下,每當西方博物館獲得西方軍隊掠奪的物品時,並不是命令「自己的軍隊」交出這些物品,而是通過開立支票——如果不是支付給實際掠奪的士兵,那就是支付給從士兵手中購得物品的富有收藏家、交易商或拍賣行。

對抱持懷疑態度的讀者來說,這似乎是個微不足道、毫無意義的區別。如果博物館只有透過付錢給別人去取得那些有道德瑕疵的物品,那又如何?難道這不就等同於它們成為僱用殺手行兇的機構嗎?就軍事掠奪而言,答案是「是的」——在道德方面兩者確實一樣。然而,一旦我們承認這顯而易見卻被忽略的事實:博物館本身並未派遣軍隊出征海外,我們就不得不更加留意博物館是從哪些類型的賣家手中購得其收藏品。

在西方博物館工作的館員並沒有親自運送他們負責的物品;更準確地說,他們是購買了這些物品,而那些士兵與將軍只是眾多供應者中的其中一類。為了對這類供應者——即士兵——有個概念性的認識,可以考慮這樣一個事實:大英博物館大約收藏有八百萬件藏品,而其中只有不到兩百件是英國士兵在一八九七年砲擊貝寧王國期間所帶走的青銅牌匾。這僅占了總收藏的一百萬分之二十四。即使我們假設英國在帝國時期的每次軍事遠征都帶來類似數量的掠奪物品,所有加總起來仍然只是博物館收藏中的滄海一粟。

那麼,博物館收藏中絕大多數的來源究竟是什麼?除了持槍的步兵外,還有誰會因其手中的精美物品而拿到豐厚的支票?舉幾個例子,或許有助於將貝寧青銅器置於正確的歷史背景中。一九〇六年,當匈牙利裔英國考古學家奧萊爾.斯坦因(Aurel Stein)組織一次前往大清帝國西北部沙漠地區的探險時,他成功進入了一處鄰近敦煌綠洲被隱藏起來的「藏經洞」(實際上更像是一間儲藏室而非真正的藏經閣)。這個洞窟在十一世紀初被封閉了起來,並在之後的九百年間遭人遺忘,而如今被稱為「第十七窟」,當中出土了四萬多件古代手稿和畫作。斯坦因成功將其中不到一萬件帶回英國,這還僅僅是他多次探險中單一遺址的收穫而已。許多其他西方學者也從第十七窟帶回了數千卷手稿,包括法國漢學家伯希和(Paul Pelliot),僅一年後他就得到了與斯坦因相當數量的文物。當斯坦因在一九一三年再次回到塔克拉瑪干沙漠中被遺棄的綠洲時,他收集到了更多的古代佛教文物,總量大到不得不用重量而非件數來計算:七千二百五十公斤,也就是一萬六千磅!這些超過七噸的「戰利品」,其中還沒有一件是沉重的青銅牌匾。但即便是「沉重的戰利品」,也必須與終極的黃金標準一較高下:當額爾金伯爵將他的大理石從希臘帶到倫敦並於一八〇七年展出時,物件的重量達到了驚人的一百〇九噸(二十四萬三百磅)。

無論斯坦因還是額爾金,他們取得這些日後成為博物館藏品的文物時,皆未採取可被稱作軍事掠奪的方法。雖然斯坦因確實攜帶了槍支,但這僅是為了防範可能在偏遠沙漠地區裡出現的盜匪。事實也證明,斯坦因的火器只用來獵捕野味。至於額爾金伯爵,基於一位紳士外交官所應有的風範,他不攜帶武器。他不僅沒有武裝,還是大英帝國在地中海與鄂圖曼蘇丹聯手對抗法國海軍時的「血肉化身」。作為英國駐君士坦丁堡中央政府機關的大使,當鄂圖曼帝國對英國表達協助從拿破崙手中奪回埃及省的感謝時,他便是其中的政治聯絡橋梁。而這份謝意以許可的形式——既有書面也有口頭——允許額爾金將雅典帕德嫩神廟裡的古希臘雕塑移走。換句話說,可以這樣理解:貝寧青銅器是通過軍事掠奪獲得,帕德嫩神廟雕塑則是藉由外交贈予取得,而敦煌失落的手稿則是來自探險行動。

這樣的例子還有很多,想想那位廣受矚目的少年法老圖坦卡門之墓,由英國考古學家霍華德.卡特(Howard Carter)於一九二二年十一月在埃及的帝王谷發現。當卡特完成對這些龐雜珍寶的調查時,這份目錄包含了超過四千件物品。雖然這些物品最終幾乎全都進入了開羅的國家博物館,而不是如卡特富有的贊助人卡那封伯爵(Lord Carnarvon)最初計劃的那樣——進入倫敦的大英博物館或紐約的大都會博物館,但這些文物的數量之多,仍然能讓我們一窺全球無數古代墓穴中可能藏有多少博物館級文物,即使它們並未如圖坦卡門墓那樣,逃過古代盜墓者的貪婪之手。無論如何,像帝王谷中發現的王室墓葬往往遠離人口主要聚集地,因此與掠奪軍隊的襲擊目標相距甚遠。毫不意外地,卡特在帝王谷的工作,以及在他之前的每一位外國考古學家,都讓我們看見了另一種文物獲取方式:定點考古挖掘。

最後但同樣重要的是交易商。雖然博物館可能願意向士兵、外交官和學者開支票,但這類供應商數量相對稀少(即使後兩者有時可能會有不成比例的龐大收藏量)。與之相比,更為普遍的是古董交易商的網絡。在所有博物館曾打交道的潛在賣家中,交易商無疑是研究最少且最不為人所理解的一類,然而他們幾乎可以確定是現今全球各大博物館中絕大多數藏品的主要來源。這是因為與他們談生意非常容易,而且數量繁多如同蒼蠅一般。相較之下,軍事掠奪的戰利品和外交贈禮只是零星出現,且來得難以預測——館員無法預測此類物品何時會有機會購買,也無法根據它們的意外到來而編列年度預算或策劃展覽。學者的探險行動和定點考古挖掘也同樣充滿不確定性。當英格蘭有間博物館的館長決定在此番事業上投入數千英鎊時,他承擔著與賭場賭徒相同的風險。當然,霍華德.卡特也許會發現一座珍寶琳琅滿目的古埃及陵墓;但更有可能的情況是,他什麼也找不到——事實上,在他的幸運降臨之前,他在帝王谷挖掘的五年時間裡都毫無收穫。斯坦因的探險也是如此:當然,他或許能帶回一萬件古代手稿,但也同樣可能帶回一堆平淡無奇、破損的菩薩頭雕,且沒有一丁點的藝術價值。

相較之下,交易商就是商人。而他們生意的成功與否,主要取決於能否確保穩定的供貨來源,並根據過往慣例所確立的雙方認可的估價售予博物館。不僅如此,交易商還能「按需求」完成特定物品的委託,以填補某個特定收藏中的空缺部分。換言之,交易商具有可預測性、可靠性和靈活性——這三個特質使他們成為博物館無法抗拒的供應者。因此,根據埃及學者弗雷德里克.哈根(Fredrik Hagen)和金.萊霍特(Kim Ryholt)的說法,「西方博物館中大多數的埃及文物都是購買來的,而非靠發掘所得。」然而,公眾長期以來還是仍然對考古學家如霍華德.卡特及其不那麼嚴謹但更具魅力的先驅喬瓦尼.貝爾佐尼(Giovanni Belzoni)深深著迷。換句話說,定點考古發掘、探險行動和軍事掠奪之所以備受關注,正是因為它們編織出了引人入勝又易於理解的故事。善與惡雙方的代理人總是易於辨識。在最早的敘事中,勇敢的士兵為捍衛國家榮譽而遠航異域,給那些驕奢的中國官員一頓教訓,並對非洲叢林中背信的黑皮膚野蠻人施以懲罰。相對不那麼暴力的是,英雄般的科學家忍受嚴寒和酷熱的沙漠,只為從無知的原住民手中拯救那些被忽視和誤解的古代寶藏。

當然,如今新一代的敘事者已經顛覆了這些角色。我們現在聽到的故事,是傲慢的白人士兵如何在血腥掠奪帝國戰利品的過程中,殘害受壓迫的殖民地人民,以及身為種族主義者的學者在帝國主義陰謀下,是如何操縱表面上利他的科學話術,作為掩護其剝奪原住民權利的幌子。不過這套新的敘事與它們試圖取代的自我服務敘事一樣,同樣簡化了事實,忽視了歷史細節的微妙之處。最糟糕的是,這種敘事幾乎完全不承認文物取得方式之間的關鍵差異:正如同圍繞著貝寧青銅器的討論所清楚顯示的,現在博物館中的一切物品都被視為是偷竊來的,並被等同於文化劫掠和種族滅絕。士兵、交易商、外交官或學者——他們之間又有什麼差別呢?無論如何,他們都是帝國主義的竊賊。不管是一萬份手稿或兩百件青銅器——誰在乎呢?反正這些都是受壓迫國家被盜走的記憶。

身為一位研究博物館和考古探險超過二十年的歷史學家,我對這種類似光明與黑暗二元對立的敘事感到惱怒。在我們試圖為一個複雜主題賦予意義的過程中,我們一再講述著簡化的「睡前故事」,來解釋博物館是如何獲得那些珍寶的。英雄化的西方科學家不過是一個自我服務的誇張形象,而邪惡的帝國主義反派亦是如此,這兩種投射都更適合出現在漫畫書中,而非理性的公共討論。在所有這些大膽且毫不妥協的敘事中,往往忽略了當年那些古物要被帶離故土時,許多非西方人士在與外國收藏家交涉時的互動和言行。今日奈及利亞國王強烈呼籲要求歸還文物,也無法告訴我們更多關於百年多前貝寧青銅器離開貝寧王國時的歷史脈絡,當然拒絕移交收藏品的博物館館長的防禦性辯護也是一樣。

有誰能真正代表四代、五代,甚至十代之前的祖先——無論是字面意義上還是象徵意義上的——來發聲嗎?一九八五年,歷史學家大衛.羅文索(David Lowenthal)出版了著作《過去如外邦》(The Past Is a Foreign Country),這本現已成為經典的研究探討了人類是如何不斷重新詮釋前人的遺產,好用來服務於當下的目的,而這些目的完全是我們祖先無法預見的。「過去是一個陌生的國度,」我常這樣告訴我的學生,「那裡的人做事情的方法和我們不同。」身為一名歷史學者,我總是對過去人們的想法、言語和行為感到驚訝。我們帶著由自身獨特經驗塑造的先入之見走向過去,卻發現不同的時代皆有其獨特環境條件,造就了與今日截然不同、難以理解的行為。如果我們在面對自己的祖先時都是如此,那麼對於幾個世紀前生活在地球另一端的人們,就更是難以想像了。

然而,我們大多數人卻毫無顧忌地替那些早已逝去的埃及人、波斯人和中國人發聲。我們在幾乎沒有歷史根據的情況下,卻自顧自地認為他們一定與我們抱持相同觀點。他們肯定會將那些來自遙遠異國、相貌奇異的外國人視為必須不惜一切代價抵抗的入侵者吧?中國人想必認為斯坦因是個盜賊,畢竟他都從敦煌帶走了那麼多手稿?然而,當我們做出這種假設時,其實最終反而是挪用了那些已然沉默的歷史人物被邊緣化的聲音。就像約翰.奧利佛在他的深夜脫口秀中一樣,我們習慣代表死者發言,讓他們像「腹語人偶」般發聲來參與當今的辯論,但是這些辯論在他們生前未必有任何意義。我認為,我們需要一種新的方法,不是替死者發言,而是讓死者為自己發聲。

讓我們稱這為「貼近歷史」的方法。這種方法將過去視為一份措辭繁複的遺囑,這種語言對外行人來說既晦澀又難以理解,充滿專門術語和奇特的語法轉折。但通過專業律師的訓練——又或者在我們的情境下,則是專業歷史學者的訓練,最好還能實際閱讀非西方語言,以我來說的話則是中文——我們便能成功推敲出立遺囑人的原始意圖和願望。在歷史的脈絡裡,這些立遺囑者就是那些在自己生命中實際與西方收藏家互動的非西方歷史行動者,而不是我們今日憑空想像的人物。而且,歷史就如同遺囑一樣,亡者的心意並不總是與後繼者的欲望一致。我們必須做好準備,接受他們陳述自己是為何而做、又是如何做出這些事。

讀完本書後,我希望當你下次走進博物館看到多得令人眼花撩亂的大量藏品時,能更充分理解背後有著哪些複雜多樣的過程和動機。其中有些確實是盜來的——不論如何定義。但絕大多數並非如此——至少依大多數定義來說並不是。不過,我希望在這些討論過後,能夠讓人明白的一點是:比起我們當前兩極化公共辯論的界限,你在玻璃櫃裡或白色展座上看到的所有物品的來源,都值得更為仔細的思考與檢視。

(本文摘自:〈前言〉)

二〇二一年一月六日,一群憤怒的暴民衝入華盛頓特區的美國國會大廈,並在這次的暴亂後留下一片狼藉。在那一天湧現出來的眾多震驚影像中,流傳最廣的或許是一名男子的照片,他的臉帶著紅色顏料的痕跡、掛著柴郡貓般的笑容,正一手抱著眾議院議長南希.裴洛西的講台穿過圓形大廳。這張照片迅速成為社群媒體上的迷因,為了迎合不同的觀眾,還被以各種幽默方式改編。其中一個版本在推特上引起了我的注意,它在講台下方的位置附上這樣的標題:「十九世紀西方考古學家」。這個迷因的訊息清晰、扼要又機智:在過去幾個世紀,西方考古學家將許多的古代文物搬運到歐洲和美國的博物館,這樣的行為與國會暴動的暴民相比也好不到哪去。裴洛西講台的遭遇,與著名的額爾金石雕、貝寧青銅器和普里阿摩斯寶藏所經歷的別無二致。

當然,網路迷因不值一提,也許我們不應該過度解讀如此稍縱即逝的事物。但在這個特殊案例中,一個最初只為博君一笑和讓人嗤之以鼻而倉促拼湊出來的社群媒體貼文,確實成功捕捉到了我們這個時代的文化精神。要找到關於這一點的證據,你只要去家裡附近的書店,看看過去幾十年間出版的考古學和博物館相關書籍,就會發現「劫掠」、「掠奪」或「搶劫」等爆炸性字眼頻繁地出現在書名中:《尼羅河的劫掠》(The Rape of the Nile)、《埃及的劫掠》(The Rape of Egypt)、《圖坦卡門的劫掠》(The Rape of Tutankhamun)、《歐羅巴的劫掠》(The Rape of Europa)、《美國對波斯古物的大掠奪》(The Great American Plunder of Persia’s Antiquities)、《梅迪奇陰謀:被搶劫古物的非法之旅》(The Medici Conspiracy: The Illicit Journey of Looted Antiquities)、《搶劫:古代世界的失竊寶藏之爭》(Loot: The Battle over the Stolen Treasures of the Ancient World)、《追逐阿芙羅黛蒂:追尋全球最富有博物館的被劫古物》(Chasing Aphrodite: The Hunt for Looted Antiquities at the World’s Richest Museum)、《搶劫:大不列顛與貝寧青銅器》(Loot: Britain and the Benin Bronzes)以及《掠奪:拿破崙對委羅內塞〈利未家中的筵席〉的竊取》(Plunder: Napoleon’s Theft of Veronese’s Feast)。

這些書名至少可以說是毫不掩飾展現出其中所隱含的假設。簡而言之,一旦某件藝術品或古代文物被帶離其誕生之地,人們往往認為這種行為在道德上難以容忍——其嚴重程度堪比劫掠。這樣的觀點曾是僅限於學術界的小範圍討論,但近年來卻躍入了主流意識中。沒有一本書比丹.希克斯(Dan Hicks)那本帶有憤慨意味書名的《野蠻博物館:貝寧青銅器、殖民暴力與文化返還》(The Brutish Museums: The Benin Bronzes, Colonial Violence and Cultural Restitution)更能說明這一概念性的跨越。書封上清楚直白地告訴讀者,如果他們曾經參觀過博物館,那麼他們等同於踏進一處犯罪現場:

今天走進任何一間西方博物館,你都會看到精心策展的帝國戰利品。它們被安置在玻璃櫥窗後:還有莊嚴、雅致的照明。旁邊的說明卡標示著名稱、年代和原產地,卻不會提到這些物品其實全是盜來的。

在書中,牛津大學教授希克斯以激烈措辭,明確呼籲全球各地「實質拆除每一座人類學和所謂『世界文化』博物館的白人基礎建設」。《野蠻博物館》首次出版時便掀起了一場廣泛的輿論風暴,甚至連深夜脫口秀主持人約翰.奧利佛也站出來為貝寧青銅器的文物返還發聲,當著現場觀眾的面前痛批當初搬走青銅器是一種「文化滅絕」行為。「對那個王國而言,這些就是他們有形的記憶!」奧利佛對著觀眾大聲疾呼:

這些銅牌原本是按照特定順序排列的,但當英國人將它們從王宮的牆壁上扯下來時,這個排序便就此消失了。這意味著英國人實際上竊取並攪亂了一個民族的記憶,這一罪行如此糟糕透頂,甚至連〔科幻恐怖影集〕《黑鏡》(Black Mirror)都想不到。

奧利佛隨後在電視螢幕上加上了希克斯的書封圖片,替他的粗俗獨白增添了些學術分量。至此,關於犯罪化的論述終於走向了誇張的頂點:從「掠奪」和「劫掠」,一路提升至一種「糟糕透頂」、甚至構成「文化滅絕」的罪行。

這類論點中顯然忽略了幾個歷史脈絡。首先,像貝寧青銅器這樣精雕細琢的物品並不是為了大眾或普通人民而製。它們是由富有的精英階層委託製作,用來作為彰顯政治權力和社會地位的專屬象徵。這為君主(無論男女)提供了物質上的依據,竭力維護對臣民的統治權,而臣民的勞動和賦稅則花在宏偉的宮殿和奢華的藝術品,但這些都是普通民眾永遠無法看到或享受到的。貝寧青銅器,就像存放在紫禁城裡的奢華中國青銅器、瓷器和繪畫收藏一樣,最初並未被視為是任何民族的象徵,也沒有用來講述那個民族的「故事」。如果這些文物講述得了任何故事,那也只是頌揚那些小心貯藏它們的傲慢國王和皇帝的性格、品味和統治——以及那些據說會庇佑他們的神祇。如果在當時構成奈及利亞人或中國「民族」的絕大多數普通人中,任何一個膽敢偷看貝寧或中國青銅器的人,很可能會立刻丟掉他們的腦袋。畢竟,「紫禁城」這個名字並非徒有虛名:這座宮殿以及其中的所有藝術品與建築,除了皇帝本人以及他選擇分享的人之外,對任何人都是完全禁止的。總而言之,那些能夠實際觀看和觸摸紫禁城珍寶的人,其實僅占當時人口極微小的比例。

然而,在現代文化論戰中的犯罪化論述還存在一個更大的問題,這個問題遠超出缺乏歷史脈絡或細節上的差別,那就是:無論貝寧青銅器代表的是奈及利亞民族的共同性記憶,還是貝寧精英階層自我陶醉的虛榮、自我吹捧的奢侈品,它們從非洲流入歐洲的途徑只是眾多方式中的其中一種。而這種特定方式——軍事掠奪——其實並不常見,顯然也不能代表絕大多數來自非西方世界的文物和藝術品是如何進入西方博物館的。軍事掠奪涉及數百甚至數千名武裝士兵,遵從上級命令用槍砲掃蕩土地,試圖闖入宮殿或堡壘,並以重創或殺死任何阻礙他們的人為明確目標。如果士兵們碰巧在這一切屠戮中生還,染血的戰利品便是他們的獎賞之一。

軍事掠奪容易受到批評,但它其實並非常態。博物館既沒有,也從未維持過常備軍隊。博物館機構的優勢來自財力,由富有的捐贈者和政府財政支持提供資金。那些實際在遙遠土地上進行掠奪的小兵——出身於社會較貧困階層、教育程度較低的年輕男性——很少願意在沒有經濟補償的情況下,將他們辛苦奪來的戰利品捐給任何機構。因此,在大多數情況下,每當西方博物館獲得西方軍隊掠奪的物品時,並不是命令「自己的軍隊」交出這些物品,而是通過開立支票——如果不是支付給實際掠奪的士兵,那就是支付給從士兵手中購得物品的富有收藏家、交易商或拍賣行。

對抱持懷疑態度的讀者來說,這似乎是個微不足道、毫無意義的區別。如果博物館只有透過付錢給別人去取得那些有道德瑕疵的物品,那又如何?難道這不就等同於它們成為僱用殺手行兇的機構嗎?就軍事掠奪而言,答案是「是的」——在道德方面兩者確實一樣。然而,一旦我們承認這顯而易見卻被忽略的事實:博物館本身並未派遣軍隊出征海外,我們就不得不更加留意博物館是從哪些類型的賣家手中購得其收藏品。

在西方博物館工作的館員並沒有親自運送他們負責的物品;更準確地說,他們是購買了這些物品,而那些士兵與將軍只是眾多供應者中的其中一類。為了對這類供應者——即士兵——有個概念性的認識,可以考慮這樣一個事實:大英博物館大約收藏有八百萬件藏品,而其中只有不到兩百件是英國士兵在一八九七年砲擊貝寧王國期間所帶走的青銅牌匾。這僅占了總收藏的一百萬分之二十四。即使我們假設英國在帝國時期的每次軍事遠征都帶來類似數量的掠奪物品,所有加總起來仍然只是博物館收藏中的滄海一粟。

那麼,博物館收藏中絕大多數的來源究竟是什麼?除了持槍的步兵外,還有誰會因其手中的精美物品而拿到豐厚的支票?舉幾個例子,或許有助於將貝寧青銅器置於正確的歷史背景中。一九〇六年,當匈牙利裔英國考古學家奧萊爾.斯坦因(Aurel Stein)組織一次前往大清帝國西北部沙漠地區的探險時,他成功進入了一處鄰近敦煌綠洲被隱藏起來的「藏經洞」(實際上更像是一間儲藏室而非真正的藏經閣)。這個洞窟在十一世紀初被封閉了起來,並在之後的九百年間遭人遺忘,而如今被稱為「第十七窟」,當中出土了四萬多件古代手稿和畫作。斯坦因成功將其中不到一萬件帶回英國,這還僅僅是他多次探險中單一遺址的收穫而已。許多其他西方學者也從第十七窟帶回了數千卷手稿,包括法國漢學家伯希和(Paul Pelliot),僅一年後他就得到了與斯坦因相當數量的文物。當斯坦因在一九一三年再次回到塔克拉瑪干沙漠中被遺棄的綠洲時,他收集到了更多的古代佛教文物,總量大到不得不用重量而非件數來計算:七千二百五十公斤,也就是一萬六千磅!這些超過七噸的「戰利品」,其中還沒有一件是沉重的青銅牌匾。但即便是「沉重的戰利品」,也必須與終極的黃金標準一較高下:當額爾金伯爵將他的大理石從希臘帶到倫敦並於一八〇七年展出時,物件的重量達到了驚人的一百〇九噸(二十四萬三百磅)。

無論斯坦因還是額爾金,他們取得這些日後成為博物館藏品的文物時,皆未採取可被稱作軍事掠奪的方法。雖然斯坦因確實攜帶了槍支,但這僅是為了防範可能在偏遠沙漠地區裡出現的盜匪。事實也證明,斯坦因的火器只用來獵捕野味。至於額爾金伯爵,基於一位紳士外交官所應有的風範,他不攜帶武器。他不僅沒有武裝,還是大英帝國在地中海與鄂圖曼蘇丹聯手對抗法國海軍時的「血肉化身」。作為英國駐君士坦丁堡中央政府機關的大使,當鄂圖曼帝國對英國表達協助從拿破崙手中奪回埃及省的感謝時,他便是其中的政治聯絡橋梁。而這份謝意以許可的形式——既有書面也有口頭——允許額爾金將雅典帕德嫩神廟裡的古希臘雕塑移走。換句話說,可以這樣理解:貝寧青銅器是通過軍事掠奪獲得,帕德嫩神廟雕塑則是藉由外交贈予取得,而敦煌失落的手稿則是來自探險行動。

這樣的例子還有很多,想想那位廣受矚目的少年法老圖坦卡門之墓,由英國考古學家霍華德.卡特(Howard Carter)於一九二二年十一月在埃及的帝王谷發現。當卡特完成對這些龐雜珍寶的調查時,這份目錄包含了超過四千件物品。雖然這些物品最終幾乎全都進入了開羅的國家博物館,而不是如卡特富有的贊助人卡那封伯爵(Lord Carnarvon)最初計劃的那樣——進入倫敦的大英博物館或紐約的大都會博物館,但這些文物的數量之多,仍然能讓我們一窺全球無數古代墓穴中可能藏有多少博物館級文物,即使它們並未如圖坦卡門墓那樣,逃過古代盜墓者的貪婪之手。無論如何,像帝王谷中發現的王室墓葬往往遠離人口主要聚集地,因此與掠奪軍隊的襲擊目標相距甚遠。毫不意外地,卡特在帝王谷的工作,以及在他之前的每一位外國考古學家,都讓我們看見了另一種文物獲取方式:定點考古挖掘。

最後但同樣重要的是交易商。雖然博物館可能願意向士兵、外交官和學者開支票,但這類供應商數量相對稀少(即使後兩者有時可能會有不成比例的龐大收藏量)。與之相比,更為普遍的是古董交易商的網絡。在所有博物館曾打交道的潛在賣家中,交易商無疑是研究最少且最不為人所理解的一類,然而他們幾乎可以確定是現今全球各大博物館中絕大多數藏品的主要來源。這是因為與他們談生意非常容易,而且數量繁多如同蒼蠅一般。相較之下,軍事掠奪的戰利品和外交贈禮只是零星出現,且來得難以預測——館員無法預測此類物品何時會有機會購買,也無法根據它們的意外到來而編列年度預算或策劃展覽。學者的探險行動和定點考古挖掘也同樣充滿不確定性。當英格蘭有間博物館的館長決定在此番事業上投入數千英鎊時,他承擔著與賭場賭徒相同的風險。當然,霍華德.卡特也許會發現一座珍寶琳琅滿目的古埃及陵墓;但更有可能的情況是,他什麼也找不到——事實上,在他的幸運降臨之前,他在帝王谷挖掘的五年時間裡都毫無收穫。斯坦因的探險也是如此:當然,他或許能帶回一萬件古代手稿,但也同樣可能帶回一堆平淡無奇、破損的菩薩頭雕,且沒有一丁點的藝術價值。

相較之下,交易商就是商人。而他們生意的成功與否,主要取決於能否確保穩定的供貨來源,並根據過往慣例所確立的雙方認可的估價售予博物館。不僅如此,交易商還能「按需求」完成特定物品的委託,以填補某個特定收藏中的空缺部分。換言之,交易商具有可預測性、可靠性和靈活性——這三個特質使他們成為博物館無法抗拒的供應者。因此,根據埃及學者弗雷德里克.哈根(Fredrik Hagen)和金.萊霍特(Kim Ryholt)的說法,「西方博物館中大多數的埃及文物都是購買來的,而非靠發掘所得。」然而,公眾長期以來還是仍然對考古學家如霍華德.卡特及其不那麼嚴謹但更具魅力的先驅喬瓦尼.貝爾佐尼(Giovanni Belzoni)深深著迷。換句話說,定點考古發掘、探險行動和軍事掠奪之所以備受關注,正是因為它們編織出了引人入勝又易於理解的故事。善與惡雙方的代理人總是易於辨識。在最早的敘事中,勇敢的士兵為捍衛國家榮譽而遠航異域,給那些驕奢的中國官員一頓教訓,並對非洲叢林中背信的黑皮膚野蠻人施以懲罰。相對不那麼暴力的是,英雄般的科學家忍受嚴寒和酷熱的沙漠,只為從無知的原住民手中拯救那些被忽視和誤解的古代寶藏。

當然,如今新一代的敘事者已經顛覆了這些角色。我們現在聽到的故事,是傲慢的白人士兵如何在血腥掠奪帝國戰利品的過程中,殘害受壓迫的殖民地人民,以及身為種族主義者的學者在帝國主義陰謀下,是如何操縱表面上利他的科學話術,作為掩護其剝奪原住民權利的幌子。不過這套新的敘事與它們試圖取代的自我服務敘事一樣,同樣簡化了事實,忽視了歷史細節的微妙之處。最糟糕的是,這種敘事幾乎完全不承認文物取得方式之間的關鍵差異:正如同圍繞著貝寧青銅器的討論所清楚顯示的,現在博物館中的一切物品都被視為是偷竊來的,並被等同於文化劫掠和種族滅絕。士兵、交易商、外交官或學者——他們之間又有什麼差別呢?無論如何,他們都是帝國主義的竊賊。不管是一萬份手稿或兩百件青銅器——誰在乎呢?反正這些都是受壓迫國家被盜走的記憶。

身為一位研究博物館和考古探險超過二十年的歷史學家,我對這種類似光明與黑暗二元對立的敘事感到惱怒。在我們試圖為一個複雜主題賦予意義的過程中,我們一再講述著簡化的「睡前故事」,來解釋博物館是如何獲得那些珍寶的。英雄化的西方科學家不過是一個自我服務的誇張形象,而邪惡的帝國主義反派亦是如此,這兩種投射都更適合出現在漫畫書中,而非理性的公共討論。在所有這些大膽且毫不妥協的敘事中,往往忽略了當年那些古物要被帶離故土時,許多非西方人士在與外國收藏家交涉時的互動和言行。今日奈及利亞國王強烈呼籲要求歸還文物,也無法告訴我們更多關於百年多前貝寧青銅器離開貝寧王國時的歷史脈絡,當然拒絕移交收藏品的博物館館長的防禦性辯護也是一樣。

有誰能真正代表四代、五代,甚至十代之前的祖先——無論是字面意義上還是象徵意義上的——來發聲嗎?一九八五年,歷史學家大衛.羅文索(David Lowenthal)出版了著作《過去如外邦》(The Past Is a Foreign Country),這本現已成為經典的研究探討了人類是如何不斷重新詮釋前人的遺產,好用來服務於當下的目的,而這些目的完全是我們祖先無法預見的。「過去是一個陌生的國度,」我常這樣告訴我的學生,「那裡的人做事情的方法和我們不同。」身為一名歷史學者,我總是對過去人們的想法、言語和行為感到驚訝。我們帶著由自身獨特經驗塑造的先入之見走向過去,卻發現不同的時代皆有其獨特環境條件,造就了與今日截然不同、難以理解的行為。如果我們在面對自己的祖先時都是如此,那麼對於幾個世紀前生活在地球另一端的人們,就更是難以想像了。

然而,我們大多數人卻毫無顧忌地替那些早已逝去的埃及人、波斯人和中國人發聲。我們在幾乎沒有歷史根據的情況下,卻自顧自地認為他們一定與我們抱持相同觀點。他們肯定會將那些來自遙遠異國、相貌奇異的外國人視為必須不惜一切代價抵抗的入侵者吧?中國人想必認為斯坦因是個盜賊,畢竟他都從敦煌帶走了那麼多手稿?然而,當我們做出這種假設時,其實最終反而是挪用了那些已然沉默的歷史人物被邊緣化的聲音。就像約翰.奧利佛在他的深夜脫口秀中一樣,我們習慣代表死者發言,讓他們像「腹語人偶」般發聲來參與當今的辯論,但是這些辯論在他們生前未必有任何意義。我認為,我們需要一種新的方法,不是替死者發言,而是讓死者為自己發聲。

讓我們稱這為「貼近歷史」的方法。這種方法將過去視為一份措辭繁複的遺囑,這種語言對外行人來說既晦澀又難以理解,充滿專門術語和奇特的語法轉折。但通過專業律師的訓練——又或者在我們的情境下,則是專業歷史學者的訓練,最好還能實際閱讀非西方語言,以我來說的話則是中文——我們便能成功推敲出立遺囑人的原始意圖和願望。在歷史的脈絡裡,這些立遺囑者就是那些在自己生命中實際與西方收藏家互動的非西方歷史行動者,而不是我們今日憑空想像的人物。而且,歷史就如同遺囑一樣,亡者的心意並不總是與後繼者的欲望一致。我們必須做好準備,接受他們陳述自己是為何而做、又是如何做出這些事。

讀完本書後,我希望當你下次走進博物館看到多得令人眼花撩亂的大量藏品時,能更充分理解背後有著哪些複雜多樣的過程和動機。其中有些確實是盜來的——不論如何定義。但絕大多數並非如此——至少依大多數定義來說並不是。不過,我希望在這些討論過後,能夠讓人明白的一點是:比起我們當前兩極化公共辯論的界限,你在玻璃櫃裡或白色展座上看到的所有物品的來源,都值得更為仔細的思考與檢視。

(本文摘自:〈前言〉)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價