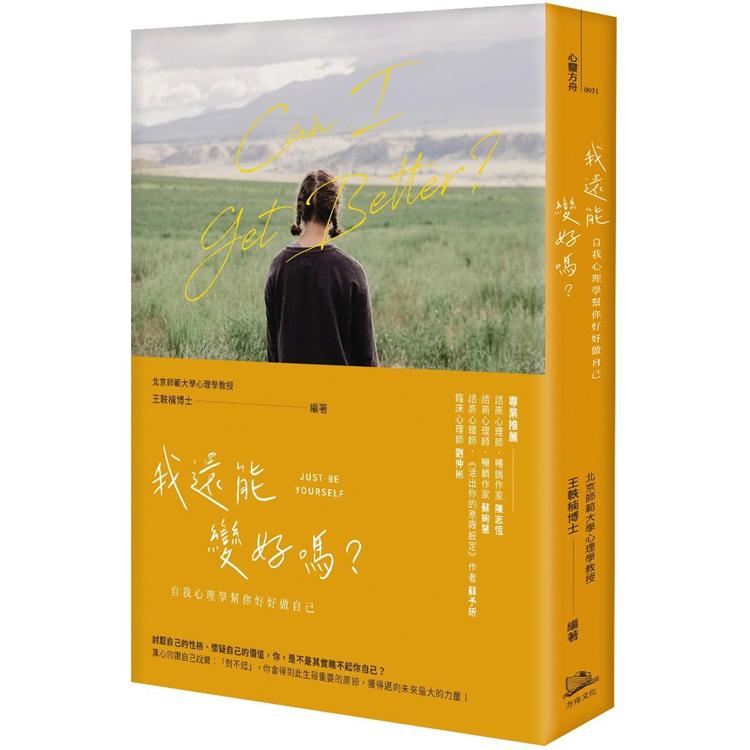

我還能變好嗎?自我心理學幫你好好做自己

活得有笑聲、有亮度,從了解「自我」開始內容簡介

致 不喜歡自己、只看到自己缺點的你

覺得自己笨、覺得自己卑微、虛偽,

所以討厭自己的性格、懷疑自己的價值,變得愈來愈沒自信……

然而,「自我心理學」說,生而為人都不完美。但,

我們仍能進化成更好的自己!

北京師大心理學院王軼楠博士率領「自我心理學」研究生團隊

共同創作的心理學科普文集

以專業又風趣的文章一層層剖析什麼是自我,

幫助你更了解自己、接納自己,然後喜歡自己。

——我不是真的那麼負面,但就是會這麼想、這麼做

——我找不到自己值得喜歡的地方,誰能教我怎麼做

自戀、自私、自以為了不起、外貌協會……,

這些被普遍認定是不好的心態,在心理學裡,其實都沒有好壞對錯。

相反的,別執著於想改變、想擺脫這些「缺點」,

因為你換來的,很可能是錯失讓自己變得更好的機會!

▍我們的各種傾向都是正常的心理反應,不用過分譴責或否定自己

——看不順眼別人過很爽是小心眼?

——認為自己最重要很自私?

——愛呷假細意就是虛偽?

當然不是這樣!

美國心理學家喬治.米德認為,

我們根據情境來扮演不同的角色,展現不同的性格和行為,是自我社會化的展現。

這並不是一種病態,你所表現出來的每個你,其實都是真實的你的一部分。

所以,我們每個看似負面的行為或心態其實都不是壞事,也不代表一個人的全部。

當你把目光放在自己的「缺點」上時,別只是討厭和懷疑,

探究出這些缺點背後的心理原理,借力使力,

這些看似不完美的人格特質反而能夠發揮力量,讓你得到另一個更好的自己。

▍電影主角的故事都有我們的影子,也有我們想要的答案

《功夫熊貓》裡的熊貓阿波,滿心困惑也難以接受自己爸爸竟然是隻鵝;

《麻雀變公主》裡的高中生蜜亞,極度無法適應自己是個一國公主的新身分;

《心靈捕手》裡從小被遺棄、虐待的威爾,用混身是刺的態度隱藏滿是傷痕的心……

這些劇情雖然在電影裡,但對我們而言一點都不陌生,

因為真實世界的你我,也都可能遇到自我認同、身分轉換的困擾,

渴望被愛卻不知如何被愛的痛苦。

更甚者,我們可能一直表現出自卑、易怒、霸道等外在行為,

卻不知這些負面表現從何而來,該如何改變。

別害怕跟那些令你心慌的事物正面對決!

面對自己潛意識裡最恐懼的事實,就能修正自我認知,邁出新的步伐;

過去並不重要,唯一重要的是你現在選擇做什麼樣的人。

當我們勇於接受不同身分的自己,樂於去嘗試、挑戰,

並善於從失敗中反思和汲取經驗時,

我們就會在這一系列過程中真正的自我蛻變!

▍歷史可以重寫,重新客觀的看待過往,就能找回正版人生!

原生家庭和童年經歷會影響一個人的成長,但並不表示,

被過去的負面環境和事件塑造而成的我們,就註定一輩子無法改變。

所謂過去,只是記憶的一部分——記錄、保存、再現、回憶,

這個流程會因為各種因素造成偏差,我們會選擇性的記得一些、遺忘一些,

這樣走過來的我們,被自己的主觀和想像綑綁。

現在請你相信:歷史是可以重寫的!

重新客觀的看待過往,用旁觀者的角度去觀察、感受、解讀過去,

當我們挖掘出被有意或下意識忽視的真實後,就能形成一個不被過往束縛的我們,

曾經的遺憾、不完美將被填滿,進化成為能夠欣賞自己、喜歡自己的我們。

【金句摘錄——這樣想,找回你的正版人生!】

我們對自己的同情、理解和善意不是出於我們擁有過人的價值,而僅僅因為每個人本身都值得被善待。

傷疤是會痊癒的。你應該放下過去,因為過去並不重要,唯一重要的是你現在選擇做什麼樣的人。

不同角色表現的你,都是真實的你,它們其實是統一的記憶、情感以及價值觀,它們的整合組成了一個完整的你。

在不同情境下表現出不同的性格,其實是社會適應的一種表現,它不是虛偽,更不是病態。

給自己一些自信,肯定自己,不要整天活在大神們的陰影之下,相信自己也很棒。

你的身世雖然很不幸,但是這並不能決定你是誰。真正重要的是以後的故事,是你選擇成為誰。

當我們勇於接受現實自我與應該自我之間的差距,樂於走出自己的舒適區去嘗試、挑戰,真正行動起來,並善於從失敗中反思和汲取經驗時,我們就會在這一系列過程中完成真正意義上的自我蛻變!

本書特色

★ 作者背景「北京師大心理學院」入選2020年英國「QS世界大學排名」心理學科前百大,內容專業有分量,不只是一碗雞湯。

★ 用大眾熟知的小說及電影主角為例,剖析常見行為背後的心理,代入感強,簡單易懂。

名人推薦

專業推薦

陳志恆|諮商心理師.暢銷作家

蘇絢慧|諮商心理師.作家

蘇予昕|諮商心理師.《活出你的原廠設定》作者

劉仲彬|臨床心理師

當當網讀者五星推薦

★ 貼近生活、心理學小測驗、插圖講解、有趣例子,很棒的一本心理學,極力推薦!

★ 這不是一本勵志書,這是一本有趣又專業的心理學書籍,讀起來很有意思!

★ 了解自我心理的入門作品,講得透徹而有趣。

★ 這本書裡提到的一些生活案例真是感同身受,走在小路上總覺得後面有人跟著自己,原來屬於自我監控呀,漲知識了。

★ 「為什麼我們總覺得别人的社交生活更豐富」這就是我的心聲啊。原因是自己是和一種在心理上更易得的「社會標準」比較。解釋得很科學,很喜歡。

★ 變好是一種期望,能變好是一種動力,努力使自己成為更好的自己才是目的。全體集合,一致朝目的努力,就是這本書要說的!

目錄

推薦序/迷失方向時,如何找到人生指引?/陳志恆

自 序/活得有笑聲、有亮度,從了解「自我」開始

第一章:我,一個難懂的人

01 我,一個難懂的人

愈是孤獨,愈能看見不可撼動的存在

02 「自我心理學」的前世與今生

心靈真相只有相對科學,沒有絕對科學

03 自尊是種燃料,自戀是種火藥

真實的光彩—莫名的跩:你活在「水平世界」還是「垂直世界」

04 只要自我增強,不要自我膨脹

優不優秀,是一種自知之明

05 權力依存性自尊:從賈伯斯看「權威型」與「自戀型」領導力

強者,總活在能力、魅力與暴力之間

06 自我挫敗:成功的絆腳石

小心,每顆心都配備著一個「自我毀滅」裝置

07 真實的你:在脆弱的平衡中尋找方向

一人分飾多角何難,你我都是天生的戲精

08 自我同情:苔花如米小,也學牡丹開

「存在」沒有輕重之別,沒有誰比誰差這回事

09 自我監控:是誰的眼睛總在盯著你看

形象啊,再平凡的人也有「偶包」

10 脆弱的高自尊:我的安靜只是我的保護色

悅納自己不戴面具,悅納別人不帶盾牌

11 世事已夠難為,你就不要再為難自己

生命並不仁慈,但我們可以善待自己

12 你似孤勇的船長,赤誠又善良

「可能自我」就像北極星,要相信它為你指的路

13 每一個偉大的靈魂都是「雌雄同體」

從「單一性別標榜」臻至「雙性化」的人性超展開

14 「你感覺」不如「你認為」重要

你的自尊,來自你自己的言語暗示

15 自我實現:自信地追求你的追求

鬆開你的安全鎖才能行動,鑰匙一直在你手上

第二章:加油吧,少年

01 測量你自己:黑暗又光明的自戀

層層表象裹藏的內核裡,原型的你,正自發光

02 吸引力法則:天哪,大家都愛看別人的「那裡」

每個人心裡都「很多毛」,而且都加入了「外貌協會」

03 從心理學看人類的劣根性

學壞的事特別快!怎麼回事?

04 生而為人,我很抱歉,但我會努力生活

當我們苟活在一起,竟膽小到連幸福都會怕

05 你在為工作而焦慮嗎——重拾《焦慮的意義》

困難不是痛苦的來源,逃避才是

06 為什麼我們總覺得別人的社交生活更豐富

「社交梯」與「社交圈」純屬虛張聲勢

07 長大以後:加油吧,少年

做自己,成為一個你喜歡的「自己大人版」

08 生於不同舞臺,履行不同表演:我有「好幾個我」

公開並盡興地扮演「不同面向」 的你

09 愛是一種決定——帶著適度的自戀閱讀《被討厭的勇氣》

別人對你有意見,你依然可以喜歡你自己

第三章:愛與不幸,都是成長

01 遇到愛不稀罕,稀罕的是遇到理解

你積極以為的煙火,或許是他避之不及的炸藥

02 你是我只敢在夜裡想起的人

每個人之間都有一座橋,但總有人不敢走上去

03 從「自我認定」的建立說起

不只女人是水做的,男人也是水做的

04 天空不藍,依然可以微笑——顫慄於《希望:為愛重生》的慈悲

別人做錯事,我該受罪嗎?

05 尋找因愛重生的力量:從素媛到林奕含

一個小孔隙,足以流掉一整條絕望的巨河

06 你的另一半可能沒你想的那麼聰明:心理學家帶你看清智商真相

我們極有可能每年以1%的速度變笨

07 人人渴望被理解、被關注、被愛——與《心靈捕手》七次談話的救贖

請點燃一盞燭光,再開啟心靈的「黑盒子」

08 地獄與天堂之間的交易——《女心理師》賀頓的精神成長之路

下注慎思:用錯籌碼求生,就無異是在求死

09 當瑪蒂達遇到精神分析——從那盆綠蘿看《終極追殺令》

每一個「像大人的孩子」終成為「像孩子的大人」

10 至少我,還能擁抱我自己

自我對話,自我激勵,做個全程陪跑的自我訓練師

第四章:我從哪裡來,要到哪裡去

01 原生家庭,並不是一個結論

你腳下的土壤已成定局,但你可以去掙陽光、掙雨露

02 當你內心強大,整個世界都會對你和顏悅色——《麻雀變公主》你從誰的夢裡醒來

自我投射的「幻影」正在「真實」的建構著你

03 我繼承了爸媽的自尊

無論你骨子裡流著怎樣的血,都很尊貴

04 如果可以再回到童年——另一種親生《功夫熊貓2》

過去很重要,但未來更重要

05 誰控制了過去,誰就控制了未來——在《健忘村》攫取的禁臠

當心!你的「記憶」可被操控

06 「過去我」的詮釋,「現在我」的救贖——以有色眼光看《沒有色彩的多崎作和他的巡禮之年》

用「新角度」來看待,故事就整個翻新了

07 這一次,你要靠自己——猶疑於《我和我的冠軍女兒》的愛與殘忍

除了你自己,所有的教練都只是一時的代課老師

08 現實、理想與應該間的差距——從《追風箏的孩子》看自我拯救

踏上以「懦弱」對戰「心魔」的勇敢之路

參考資料

序/導讀

作者序

活得有笑聲、有亮度,從了解「自我」開始

這不是一本心靈雞湯,卻可以讓你收穫很多的成功和快樂;這裡沒有深奧的概念,艱深的語言,卻可以讓你了解經典的自我心理學理論和研究進展。這是北京師範大學自我研究組的師生歷時三年,打造完成的一部貼近華人心理特點的自我心理學作品。全書一共分為四個部分:

我,一個難懂的人。古希臘的智慧告誡人們:「人啊,認識你自己。」東方的古聖先賢更是強調「知人者智,自知者明」。現代心理學和科技文明的發展,無不努力讓人們更接近自我的真相,現代人想要活得更清晰、更自尊、更幸福,卻又常常滑入自戀、膨脹和自我妨礙的深淵,而笑過、淚過、痛過之後,方知人生唯有努力自持,方不至癲狂。

我從哪裡來,要到哪裡去。想要真正認識一個人,最好從了解他的原生家庭開始,並不僅僅是因為自尊具有可遺傳性,還因為家庭是個人獲取習慣化心理模式的地方。想要全面認識一個人,最好再聽聽他如何談論未來,因為人既是由過去,更是由未來塑造的。

愛與不幸,都是成長。愛情是迷幻的,也容易讓人迷亂,深陷其中讓人容易喪失自我獨立性,模糊自我與他人間的界限。第四章會告訴深陷戀愛之苦的人們,如何獲得一份安全型依戀的愛情。

加油吧,少年。長大不是痛苦和焦慮的根源,抗拒和拖延才是,努力戰勝對未來的恐懼,學會做自己時間的主人,平衡好工作與休息的節奏,每個人都可以享受工作,享受生活。

全書近四十位作者,幾乎都是來自北京師範大學心理學部的「95」後青少年,他們的語言詼諧幽默,具有時代感,每一篇都既有理論深度,也有對生活敏銳的觀察,正可謂是「江山代有才人出,我輩登臨正少年」。

王軼楠

推薦序

迷失方向時,如何找到人生指引?

最近,身旁有不少同是心理專業領域朋友,受邀去各高中職,擔任高三學生甄選入學模擬面試的考官。聽他們轉述,這幾年,對心理領域有興趣,想要進入大學心理相關科系就讀的年輕孩子,似乎愈來愈多。

心理助人工作能被看見與重視,這真的是件好事!

有趣的是,當這些即將去面試的孩子被問起,曾經閱讀過什麼與心理學有關的書籍時,《24個比利》一書竟然一再被提到;似乎,孩子們只知道《24個比利》這本書,而這本書早就已經出版超過三十年了。

這反應了一個現象,這些孩子對心理學有著嚮往,實際上卻對心理學相關知識涉略不足。這不能怪孩子,因為,孩子本來就所知有限。那麼,除了心理學教科書之外,是否有本通俗易懂的心理學入門書,既能扣合生活現象,又能一窺心理學的大概?

很興奮,這本由一群優秀的心理領域大學生合力編著的《我還能變好嗎?——自我心理學幫你好好做自己》就要問世。書裡用年輕人的口吻與視角,把專業的心理學知識,以簡短的篇幅,呈現在讀者面前。易讀易懂,又能發人深省!

我在心理助人領域中打滾,已經超過二十年。從求學到從事多年的實務工作,自始至終,我都認為,得到幫助最大的,就是自己。儘管我是個助人者,常需要為迷惘的人們指點迷津;但卻常意外的獲得更多的人生體悟,轉而成為人生智慧,陪伴我度過許多徬徨、無助或挫敗的時刻。

成長過程中,師長的諄諄教誨,總要我成為一個積極向上的人。從求學到職場,我便兢兢業業的過著每一天。在學校時努力學習獲取高分,在職場則是全力衝刺,賺取名聲與財富。每當想偷懶,或者停下腳步時,內在便浮現自我責備的聲音:

「你怎麼可以如此墮落?」

「你不知道大家都很拚命嗎?」

這些聲音伴隨著我成長,為我換來了學業與事業上的斐然成就;同時,也付出了代價。怎麼說呢?

明明對自己該感到滿意,但卻仍害怕輸給別人,總是活在自認不夠好的狀態中;無時無刻都在向外比較,看到別人才華洋溢、表現卓越,想的不是見賢思齊,而是先感到自卑匱乏、自我否定。在這本書中有提到,這叫做「脆弱的高自尊」。

時間久了,焦慮、暴躁、緊繃、失眠、疲倦等慢性身心困擾一一浮現。長期處在高度壓力下,免疫系統也不堪負荷,便時常感冒、生病,大大影響了工作與家庭生活。

很多人都與我有類似狀況,只是大家沒有說出來而已。

要不是接觸了心理學,我不會去聆聽身體發出的警訊,我也不會去思考,是否要繼續用原有的人生態度去過生活?或者,我該有些調整與改變?這時,我才想起,我需要把對案主的提醒,放到自己的身上。因為,我也是個需要被幫助的人。

因為學過心理學,我知道當前不少心理學者,借用佛家的觀點,提出「自我同情」(self-compassion)的概念,也就是,寬容的看待自己的失敗、缺陷與不足,真誠的面對自己的無力,疼惜自己脆弱的內心。

這麼做,不是放縱自己,更不是放棄自我。而是,在保有覺知的狀態下,撫慰自己的傷痛,欣賞自己的努力,這本身就是「愛自己」的表現。在這過程中,反而會升起一股力量,讓人更加穩定,也有了繼續前行的動力。在《我還能變好嗎?——自我心理學幫你好好做自己》這本書中,有個章節,就是在探討這個重要的人生態度。我也希望,你能提早明白這個道理。

如果你問我,當迷失方向時,如何找到人生指引呢?

我會告訴你,進入心理學中,理解人類行為的真相,你便能找到方向。我是個心理學者,透過心理學的專業知識助人;同時,心理學也救贖了我,更持續做為我的人生指引。而我相信,人人都可以在心理學中獲益。

可喜的是,《我還能變好嗎?——自我心理學幫你好好做自己》一書正是你需要的。每一個篇章,都是從生活中常見的重要議題出發,透過心理學的理論或研究,來回答人生中的各種大哉問。

像是,一個人如何評價自己?家庭如何影響一個人?人在脆弱中如何復原?該如何面對人的劣根性?如何獲得幸福?

品味這本書,不需要從頭讀到尾,你可以挑感興趣的來讀。或者,在人生遇到困頓時,隨意翻開一個篇章,都有可能為你帶來一些有用的提醒。

諮商心理師、《正向聚焦》作者/陳志恆

試閱

——愈是孤獨,愈能看見不可撼動的存在

(張湘琳)

離群索居者,不是野獸,便是神靈。

——亞里斯多德

「我是誰」是一個終極命題,一場亙古的追問和探尋。從古希臘到文藝復興時代,從德爾菲神廟鐫刻的「認識你自己」到尼采喟歎「離每個人最遠的,就是他自己」,從《梵谷的自畫像》到莫内的《日出.印象》,從你到我,都試圖清晰的定義「自我概念」。

能夠清晰定義自我概念的人,在我們看來,大多是孤獨的。當然,這種孤獨是相對意義上,朋友相對較少的狀態。

在心理學上,將自我概念清晰(self-concept clarity,簡稱SCC)定義為個體自我概念界定的清楚程度,及其內部一致性和時間穩定性程度。尼采對於自我的了解非常清晰,他在學術界的嘲笑與質疑中堅守自我,並從未懷疑自己將會名垂千古。

有研究表明,自我概念清晰有利於個體的心理健康、幸福感、人生意義感以及衝突管理,一言以蔽之,即高SCC使我快樂。另外,研究者發現:適應良好的小學生,自我概念清晰性高於適應不良的小學生,表明「社會適應」是自我概念形成的一個影響因素。

但我們知道,自我概念清晰的人並非一直快樂,也並非都合時宜。尼采常提到孤獨,他孤獨而痛苦,孤獨到在杜林的大街上,抱住一匹正在受馬夫虐待的馬的脖子,失去理智,卻仍然沒辦法不孤獨。

有研究支持了這一矛盾想法的來源。研究顯示:只有在與朋友相處時,高SCC者體驗到的快樂感,才高於低SCC者體驗到的快樂感;而在與陌生人相處時,高SCC者體驗到的快樂感,低於低SCC者體驗到的快樂感。

研究者認為:高SCC的人對「我是誰」有更嚴格清晰的定義,也就能夠更嚴格清晰的定義誰是朋友、誰是陌生人,最終影響他們的幸福體驗。因此孤獨如尼采,才在察覺到華格納不是自己的朋友時,斷然與之決裂。

在不斷變化的環境和多重角色中,我們不斷經歷著自我概念的分化和整合,這不可避免的帶來生活狀態的新陳代謝,帶來現世生活與理想世界的衝突,帶來同伴壓力。當然,尼采是一個極端的個案,他做為一個德國古典哲學的反叛者,很難在當時代找到同伴。於我們而言,對一部分人的不滿,或者一部分人對自己的不滿,都可能成為當代少年甚至青年,在探索自我時體驗到的焦慮來源。願我們循著哲人的足跡,勇敢的清晰自我概念,這個過程中體驗到的孤獨、人際衝突、不合時宜,也許正是自我人格完善的信號。

「朋友啊,沒有朋友!」

垂死的聰明人這樣喊道;

「敵人啊,沒有敵人!」

我這個活著的傻瓜這樣喊。

——尼采《人性的,太人性的》(Menschliches, Allzumenschliches)

人生或許無法做到無憾,但請盡量做到無悔。一個人時,善待自己;兩個人時,善待對方。

脆弱的高自尊:我的安靜只是我的保護色

——悅納自己不戴面具,悅納別人不帶盾牌

(徐敏)

什麼是高自尊

自尊,是個體對自己能力大小以及價值高低的判斷和感受。根據自尊水準的高低,可將其分為「高自尊」與「低自尊」。研究普遍發現:相比低自尊群體,高自尊群體更加樂觀,擁有更高的生活滿意度,在困境中也更加堅韌等。但與此同時,研究者也發現高自尊群體存在著異質性:有些高自尊者對他人的需要缺乏敏感,甚至更容易產生攻擊和暴力行為,而另一些高自尊者卻不這樣。

高自尊的異質性,促進研究者對其分類探索。研究者們主要根據以下四種標準來劃分高自尊:

(1)穩定性

即根據自尊是否隨著時間、情境的波動而變化,將高自尊劃分為穩定型和不穩定型。其測量方法是讓被試者完成多次整體的自尊量表測試,來判斷其穩定性。

(2)防禦性

即根據個體是否隱藏了消極自我感受,並且公開表現出積極的自我感受,將高自尊分為防禦型高自尊和安全型高自尊。這兩種類型,可以通過同時測量個體的整體自尊與社會贊許性來識別。

(3)依賴性

即個體的自尊是否依賴於達到現實或者他人的期望標準,將高自尊分為依賴型高自尊和真正的高自尊。該類型主要通過相依性自尊量表和自我價值感相依性量表測量。

(4)一致性

即外顯自尊與內隱自尊這兩個結構,在各自測驗的得分上是否一致,分為一致型高自尊與不一致型高自尊。外顯自尊的測量主要通過自我報告法,而內隱自尊則主要通過內隱聯想測驗、閾下態度啟動任務等進行測量。而麥可.柯尼斯(Michael Kernis)把上述的不穩定型高自尊、防禦型高自尊、相依型高自尊和不一致型高自尊統稱為「脆弱的高自尊」,把與之相對應的高自尊統稱為「安全的高自尊」。聯想到生活中,有時候人們會用「自尊心真強」去評價一個人,暗含著這個人清高、不好相處、易激怒等,應該就是指脆弱型高自尊者。

脆弱型高自尊的表現

言情小說中,霸道總裁往往戴上冷漠或者自戀的面具,來掩飾自己內心的孤獨與脆弱,而傻白甜女主角總會用愛來治癒他。某種程度上,脆弱型高自尊和霸道總裁形象極為相似,他們總是採用各種防禦性策略來掩飾自己真實的內心,舉幾個例子:

(1)自戀:「女人,你是不是愛上我了」

研究者發現脆弱型高自尊多是自戀的,自戀做為一種誇大的方式來支援和提升自尊,其本質是用表面的高價值感來掩飾隱藏於內心的低自我感受。

(2)否認:「我不是,我沒有,你瞎說」

脆弱型高自尊者在面對失敗時,往往傾向於否認自己的責任:「我沒有通過測驗,是因為題目太難了」。這是因為脆弱型高自尊其內隱層面與外顯層面的自我評價是分離的。因此當「考試失敗」這種自我威脅資訊出現時,他們內隱的消極評價就會被喚醒,並產生強烈的羞愧感。為了逃離這種體驗,他們就會把責任「甩鍋」給外部因素,否認自己的責任。

脆弱型高自尊的人更敏感

一杯喝了一半的水,有些人會欣喜於剩下的半杯水,而有的人則會歎惜空的那一半。這就是生活中關於注意偏向的例子。注意偏向是指相對於中性刺激,個體對相應消極或積極刺激表現出不同的注意分配。

研究發現:相比安全型高自尊個體,脆弱型高自尊個體對消極的人際評價訊息有更大的注意偏向,並且這種注意偏向的內在機制是注意解脫困難,而非注意警覺。也就是說,脆弱型高自尊個體在注意到消極的人際評價訊息後,很難把注意力從其中轉移,會較長時間的停留在負面資訊中。他們非常在意同伴評價甚至會過度追求同伴認同,但在與同伴交往中,卻傾向於把正向資訊解釋成拒絕的資訊,對別人的好意持有更多的懷疑。還有研究發現:脆弱型高自尊個體對憤怒面孔比快樂面孔更敏感。可能在脆弱型高自尊群體的眼中,世界就像被蒙上了一層灰色的濾鏡。他們渴望得到他人的認可,卻也因這渴望而對負面資訊更為敏感,感受到拒絕的他們,更容易採取言語攻擊等策略來進行自我保護,最終導致——明明是想靠近,卻孤單到黎明。

脆弱型高自尊的未來

關於脆弱型高自尊的研究,大多數都揭露了該特徵的負性影響。但換個角度思考,雖然脆弱型高自尊否認了自我內在的消極感覺,但這種行為是否也展現出了他們對積極美好品質的嚮往,以及一定的自我調節能力呢?我認為相比於純粹的低自尊個體,脆弱型高自尊是具有一定適應性與可發展性的,研究可考慮如何針對其特性進行干預,幫助個體獲得更好的自我價值感。

另外,柯尼斯整合了穩定性、防禦性、相依性與一致性的特點,將高自尊分為脆弱型與安全型。這種分類雖然較為全面的劃分了高自尊,但同時也會存在不夠細緻的問題。比如低外顯—高內隱自尊個體,雖然會被劃入脆弱型高自尊群體,但是他們的外在表現行為,顯然有別於大部分脆弱型高自尊個體。比如,防禦性行為在低外顯—高內隱群體上,可能表現為「自我貶損」,以通過抱怨自身的缺點來傳達出「我覺得自己十分特別」的隱性自戀。因此,我認為有關高自尊的分類理論還需進一步完善細化。

以及我們需要思考的是,為什麼脆弱型高自尊會去否定自我內在的消極感受?這其中是否受到社會贊許性的影響?比如男孩子從小被教育哭是不好的,久而久之他們習慣於掩飾自己的悲傷。以此類推,自卑與低自尊等被社會所厭棄的特徵因此需要隱藏,但長此以往個體所感受到自己內在與外在的分裂,又可能加劇自卑感的形成。

假如,個體能夠無壓力的表現出自己低自尊的事實,低自尊、無能的人不再被厭棄,或許就不會有脆弱型高自尊群體了。換言之,我認為脆弱型高自尊等現象的出現,有可能並不只是個人自我悅納的問題,同時也是社會悅納的問題。雖然社會不會仁慈到為個人負責,每個人還是只能背負各自的枷鎖前行,但心理學或許就是那一把打開枷鎖的鑰匙吧。世事已夠難為,你就不要再為難自己

——生命並不仁慈,但我們可以善待自己

(王麒鈞)

自我關懷:請先學會愛自己吧

綜藝節目《我家那閨女》裡有一集節目,網路名人papi醬和藝人焦俊艷談論愛情與婚姻的觀念問題,papi醬對自己人生中最重要的角色做了排序,依序是自己、伴侶、孩子,最後是父母,然而這一排名引起了現場的父親們和網友的熱烈討論。父親們普遍認為:孩子應該是第一位,父母在第二位,自己排在後面。網友們觀點不一,但的確有非常多人贊同父親們的觀點,其中還有一部分比較年輕的七年級生,甚至八年級生。

這種對自我的忽視,反映的其實是中國傳統儒家倫理道德要求下的一種社會文化現象——被讚頌的是「春蠶到死絲方盡」的無私奉獻,被傳揚的是「鞠躬盡瘁,死而後已」的忠義之志,被推崇的是「克己復禮」的歸仁之道。在這種文化下,誇讚自己是可惡的——電競賽前賽後囂張的狠話,變成網友攻擊、厭惡選手的理由;按自己的想法生活是可恥的——頂客一族、不婚一族被打上自私、不負責任的標籤接受批判;甚至連表達自己的訴求和好惡都是羞愧的——我不優先考慮其他人的想法,難道不是太過自我了嗎?我們努力的愛著世界,卻發現,找不到人毫無保留的愛我們。那麼,在愛別人之前,請學著好好愛自己吧。

克莉絲汀.聶夫(Kristin Neff)首先提出了自我關懷(self-compassion)的概念,希望將自己從人生的監牢裡解脫出來。自我關懷不是自憐——不是沉浸在自己的痛苦中與世界隔絕;自我關懷不是自我放縱——善待自己不意味著放任欲念的享受;自我關懷也不是自尊——我們對自己的同情、理解和善意,不是出於我們擁有過人的價值,而僅僅因為每個人本身都值得被善待。自我關懷,是正視此刻我們正承受著的苦難和折磨,了解並尊重我們人性中不完美、不優秀的部分,而後給予自己安慰和鼓勵。自我關懷包含三個核心部分:善待自己、共通人性和靜觀當下。會對自己殘酷的人,又怎能指望他關懷別人

善待自己,意味著永遠對失敗、痛苦中的自己保持理解和包容。聶夫的生活並不是平坦順利的,恰恰相反,她遭遇了大多數我們沒有的痛苦。她曾經酗酒、飆車、自殘,不斷的傷害自己,因為童年時父親的遺棄,因為處理自己與戀人關係時的無力,因為那種低落、自卑和自我否定;她曾經背叛自己的婚姻,她在婚外情對象那裡獲得了解和賞識,彌補父親童年時的忽視,而後陷入羞恥、內疚和無價值感的旋渦惶惶不可終日。為脫困境,她加入冥想小組,開始減少對自我的指責與批判,對曾經的傷痛報以關懷,也接受自己導致不忠行為的不足。她是勇敢者,敢於將自己最隱密的「不光彩」和最深切的痛苦剖析給大家看,敢於在沉重的痛苦中走出來,尋找快樂的源泉。

但是,「善待自己」與「自我合理化」似乎很難清楚的區分。接受自己的不足,不是因為有一個可以寬恕自己的藉口,而是因為這些缺陷原本存在,同肢體髮膚一樣,是我們的一部分。避免把壞事合理化成為一件好事,需要對自己誠實,在此基礎上的接受和了解,才是對自己最大的善意。

我們的使命是擴大關懷,擁抱生命之美

共通人性,是讓我們了解自己所經歷的痛苦,也正在其他人身上經歷著的體驗,我們都是宇宙的一部分,息息相關、同舟共濟,這種利用同情、愛和情誼連結起來的歸屬感,讓我們擺脫孤立無援的分離感和脆弱感,真正與自己達成和解。

譚蒂.紐頓(Thandie Newton)發表過一篇著名的TED演講,《擁抱他人,擁抱自己》。由於父母種族的差異,她成為一個擁有棕色皮膚的異類——「一個信奉無神論的黑人孩子,在一個由修女主持的白人天主學校」,這種歸屬感和認同感的缺失讓她無法找到自尊,即便她在劍橋大學,以最理智的方式學習人類學,了解種族。這一切在一次剛果進行的治療後獲得痊癒。她在那片美麗的土地上,同那些被殘酷對待的女人們跳舞,感受她們的遭遇、痛苦和死亡,在那種沉重和隔絕中,她尋找自己與世界、與其他人的聯繫,在對他人的同情裡尋找自我的意義。這種關懷,超脫了自我憐憫,擁有帶來幸福的力量。你無法阻止波浪,但可以學會衝浪

秉持靜觀,是對此刻發生的事情保持清醒和非評判性的接納,喬.卡巴金(Jon Kabat-Zinn)在《正念療癒力:八週找回平靜、自信與智慧的自己》(Full Catastrophe Living)中將其解讀為不評判(Non-Judgemental)、耐心(Patience)、初心(Beginner’s mind)、信任(Trust)、無為(Non-Doing)、接納(Acceptance)和放下(Letting go)。

我們往往很容易陷入「過度認同」的旋渦中。我還記得國中時,我因為同學調侃我和坐我旁邊同學的關係,在體育課上大哭起來。回憶起來,是他們的話語傷害到我了嗎?其實沒有,是我自己沉溺在當時無法解釋、無法擺脫的煩躁、焦慮和羞憤裡,而衍生出來的委屈和傷心。每個人都是戲精,在自己的劇本裡給自己加戲,誇大所有情緒。但這種過度反應,只會導致失去對事件本身和解決方法的關注,以及給周圍人帶來的無形壓力和負面情緒。而靜觀,說明我們從覺察到內容的狹隘中擺脫出來,避免在感情和思維裡的迷失,更加有效的處理我們所面臨的困境。

自我關懷在生活中也得到了愈來愈多的關注。聶夫與克里斯多福.葛莫(Christopher Germer)博士於二○○九年聯合創辦的靜觀自我關懷課程,已經在全世界二十二個國家被推廣講授,被廣泛的用於積極生活的建構。自我關懷幫助上班族放鬆心情,與同事建立更加和諧的關係;幫助維護家庭的和諧,安慰新手媽媽處理親子關係與婚姻關係。但同時,自我關懷在提供觀念、思想上的調整之外,給予的可行性實踐建議是非常有限的。在沒有機會接受正規的課程訓練時,通過相關書籍的閱讀,以及像靜坐、冥想、身體掃描這樣的練習,真的能夠發揮效果實現自我關懷嗎?這仍然值得更多實例的檢驗。而如何避免自我關懷淪為華而不實的心靈雞湯,將是這個領域在未來一段時間內需要持續關注的焦點。

誰控制了過去,誰就控制了未來:在《健忘村》攫取的禁臠

——當心!你的「記憶」可被操控

(王浩語)

「誰控制了過去,誰就控制了未來」,喬治.歐威爾(George Orwell)的這句話就是電影《健忘村》的最好說明。電影講述了一個關於記憶與自我的荒誕不經的故事。

故事分兩條線。一條線是有錢的財主員外發現村莊是一個風水寶地,村中有龍脈,於是聯合土匪準備屠村,霸佔村莊。但這並不是本文要講述的重點,重點則是另外一條關於記憶的線:有一天,自稱「天虹真人」的田貴,手持寶器「忘憂」來到了這個村莊,寶器可以消除人們的記憶,幫助人們忘掉不快樂的事,所以叫做「忘憂」。這時剛好丁村長想要村民集資修鐵路,但是村民不同意,不願意出錢。

丁村長發現寶器可以消除人們的記憶,只要消除了村民的記憶,他就可以控制村民,讓他們集資修鐵路。沒想到丁村長反而中了田貴的圈套,導致全村莊的人都被消除了記憶,也失去了自我。田貴告訴村民自己是村長,是從土匪手中拯救了村莊的英雄。村民成了田貴的傀儡,被隨意編排為甲乙丙丁,每個人都只是一個簡單的代號,每天只是幫田貴在村中尋寶、挖寶藏。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價