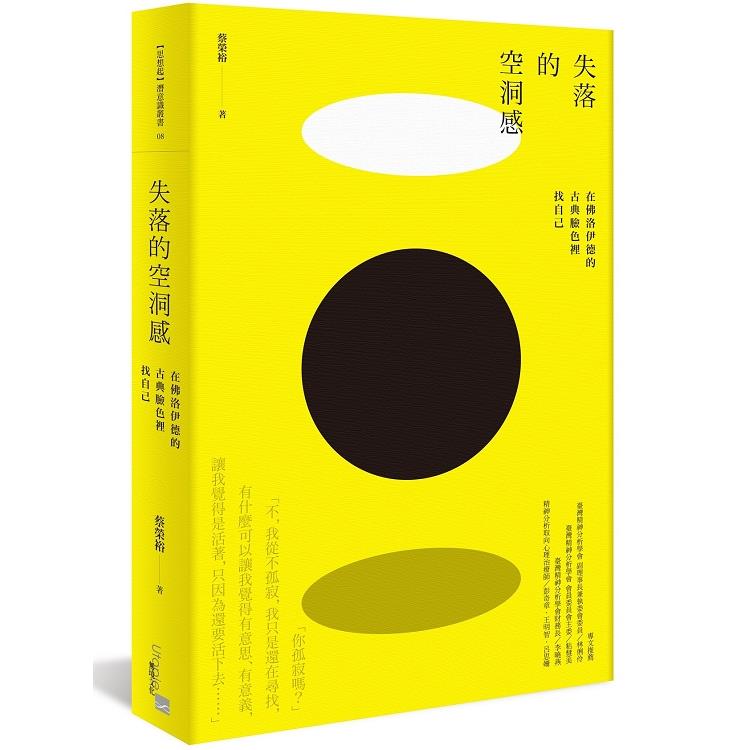

失落的空洞感:在佛洛伊德的古典臉色裡找自己

如何能在分析治療過程裡,走到「意識上的不快樂」呢?活動訊息

內容簡介

在診療室裡,在意個案的治療師經常會遭遇到一種需要去體會個案的內在,原來到底是有一種「有」的特質還是「沒有」呢?做完工作後,是否在下一次的相遇一切又歸諸原點呢?失落與空洞的關係究竟是什麼?難道每一次與治療師道再見的失落,就讓人回到空洞裡了嗎?榮裕預設了失落造成空洞,直觀上確是如此,假如我們轉一個角度看,失落,是失落了自己原本的想像與自以為的「具有」卻未真的擁有,空洞似成必然。

《夢的解析》雖然是處理夢的潛在動機和意義,但也有人認為這是佛洛伊德的自傳,因為比一般的人生記錄還更像自傳。這本書是十九世紀重要的文明之書,內容繁複,改變了人對於自己是什麼的認知。筆者試著以直接或間接和李宇宙醫師的接觸,以及2016年紀念演講會相關的一些細節為材料,說明濃縮(condensation)和取代(displacement)機制,做為了解佛洛伊德對於「夢工作」(dream work)的論點及其複雜性的方式,顯示夢境背後可能的無止盡故事。

在精神分析至今有限的焦點下,如果我們說嬰孩從母體出來、斷奶、原初場景、陽具欽羡和伊底帕斯情結種種挫折失落後,留下陰影和空洞,人要如何在這種處境裡,想辦法讓自己持續活著,仍能維持著對於未來的「錯覺」?這需要什麼必要的防衛機制呢?以及後來的人生裡,何以有著超高的理想,卻變成「殘酷的失敗者」,如同佛洛伊德所說的處於「潛意識的悲慘」?如何能在分析治療過程裡,走到「意識上的不快樂」呢?文明趕走黑暗後,黑暗去了哪裡呢?這才是主要追蹤的焦點,如果以目前的知識來說,黑暗推演出焦慮、憂鬱、邊緣和自戀......

重讀古典精神分析理論,有趣的是何以當代「憂鬱症」是被接受的理由?何以有人說現在是「憂鬱」和「邊緣」的年代,而不再那麼強調是「焦慮」的年代?真的是如此嗎?我們從這些背景基礎,以佛洛伊德的《哀悼與憂鬱》和《在自我防衛機能裡的分裂機制》為核心,加上他的其它文章,觀看臨床上,「憂鬱」和「邊緣」的現行狀態,讓古典結合當代的新意。

在診療室裡,如果要掀開所謂「人性本質」,常是一場正面對幹的總攻擊,的確是一場冒險,偶爾還會是攸關生死的冒險,當然需要更多的謹慎。但是在文字象徵的工作裡,這種冒險的確值得做,反正就算是說錯了,或者說歪了,永遠有再校正的機會;精神分析和文學藝術的對話,談談米蘭·昆德拉的小說《無謂的盛宴》,在微不足道的細微裡,看見了人性。

目錄

推薦序

林俐伶 著重憂鬱〈或自戀?〉本質的探索,近鄉情怯

李曉燕 我是空洞感?還是失落感?兩者皆是!

彭奇章 古典精神分析與海海人生

王明智 每個人有自己閱讀佛洛伊德的方式

呂思姍 古典精神分析的百年追尋

粘慧美 兔子洞裡的意外發現

夢的解析:精神分析與精神醫學的重逢和離散

失落的空洞感:在佛洛伊德的古典臉色裡找自己

緣起十五想

孤獨在失落裡有多孤獨

第一回合:先從夕陽談起

第二回合:佛洛伊德的父親過世這件事

第三回合:fort-da遊戲就是失落的故事

第四回合:斷奶和奶水遲到的經驗

第五回合:陽具欽羡會讓女人有多男人?或者它只是失去....

第六回合:都活下來了,就活著吧!至少有夢

第七回合:黑暗中的搖籃曲和「原初場景」

第八回合:春去秋來的感傷,失落在雀躍

第九回合:每次離開都是人生的失落

第十回合:以S/M來彰顯失落裡的性與客體

第十一回合:人生四處戰火裡的原始性,和森林大火的防火巷

第十二回合:如果有帶著不滿的抑鬱,但又不是憂鬱症,那是什麼呢?

第十三回合:克制和撕裂的糾葛過程,何以勝利者一無所獲

第十四回合:深沈難測的自戀,穿過古典理論,走回自己的所在

第十五回合:佛洛伊德的菜單說,預示了失落的空虛和空洞感

古典精神分析理論

第一堂 從歇斯底里到憂鬱:詮釋和同理共感的動態消長

第二堂 關於自戀:要多少語言,才說得清楚自戀是什麼?

第三堂 分裂和潛抑機制:兩者混合出現的比例和方式,意味著什麼?

第四堂 防衛:失落和空洞是更重要的議題?成功卻可能一無所獲?

第五堂 移情:在這個虛擬的心理真實上工作

第六堂 記憶、重複和修通:分析技術的課題

第七堂 記憶寫在羊皮紙上:童年往事建構的想像

第八堂 戀物裡的戰爭和生死:人性和本能有說出什麼嗎?

第九堂 現實原則和享樂原則之間:自我不是自己房子的主人

第十堂 精神分析要多少性學呢:它在心理真實和歷史事實的命運

第十一堂 性學和客體選擇:伊底帕斯情結或之前的課題

第十二堂 日常的驚悚和夢的某些意義:無法命名的驚恐在尋找自己的名字

第十三堂 角色和性格在精神分析的初登場:不過仍是在伊底帕斯上打轉

第十四堂 精神分析實作進程的困難:從潛抑退行至分裂機制的漫長受苦

第十五堂 精神分析的有止盡和無止盡:但是又總有結束的時候

對 話:只因人的孤獨和謙虛

精神分析和文學藝術的對話:談談米蘭·昆德拉的小說《無謂的盛宴》

一. 我寄出了三封信做為開頭

二. 我連恐龍化石都搬出來了

三. 一根羽毛有多少意義?

四. 一種孤獨被其它孤獨包圍,這情色嗎?

五. 沒有人明白史達林的玩笑?

六. 照片變成了一片扁平的化石

七. 問題是恐龍有化石,個案有什麼東西如同化石?

八. 人都會幻想要回到子宮裡的日子?

九. 原初場景比恐龍化石還要古老?

十. 一個故事,一個銅像,如何開展出一個人?

十一. 原來,這根空中飄浮的羽毛,是最佳的註解

跋 《失落的空洞》

序/導讀

【推薦序】

著重憂鬱〈或自戀?〉本質的探索,近鄉情怯 / 林俐伶

終於,一本從理論細看佛洛伊德曾經想說卻又因不知名原因而沒有多說的中文寫作問世了!在世界各地,不少因「回歸佛洛伊德」而重新發現重要理論的理論家是從這樣的視角開始的,法國的拉普朗虛的「回到誘惑理論」即是一例。

感覺起來,蔡醫師以這本專書為佛洛伊德立起一面鏡子,照著他還有些害怕看到的東西......

在診療室裡,在意個案的治療師經常會遭遇到一種需要去體會個案的內在,原來到底是有一種「有」的特質還是「沒有」呢?做完工作後,是否在下一次的相遇一切又歸諸原點呢?失落與空洞的關係究竟是什麼?難道每一次與治療師道再見的失落,就讓人回到空洞裡了嗎?榮裕預設了失落造成空洞,直觀上確是如此,假如我們轉一個角度看,失落,是失落了自己原本的想像與自以為的「具有」卻未真的擁有,空洞似成必然。書的前半,透過對「原初場景」和「陽具欽羡」之臨床有效性地闡述,榮裕把焦點清晰地從「焦慮」轉向對「失落經驗」的探討。

失落呈現的空洞是主要場域,而嬰孩在這種註定存在的空洞或陰影裡,做為舞台或家的感受,並在這個基礎上為了活著,而展開如麥克巴林(Michael Balint)所說的,創造區和原誤區般的自戀所發動的創造。這些創造能使用的材料就是自己的身體,這讓性學的發展如何被運用,是否性倒錯或戀物,有了活動展演人生的舞台。

既然要講「失落」,我們自然要看人心會對失落的經驗做些什麼。這是我們在理性邏輯上做的推演,佛洛伊德不只是推演的大師,他其實從照顧並觀察自己孫子的心情與行為得到了一些線索:

文明誕生,小孩面對母親的「不在場」,他無法做決定母親是否「在場」陪他,他只能被動承受,卻發展出文明的遊戲,來處理這失落的情緒。相對於本能的原始衝動,在面對失落時衍生出來的文明舉動,讓他在母親離開時,沒有出現抗議的舉動。甚至在丟出和拉回裡,是他主動做的,而拉回來時的愉悅感,讓原本是失落和抗議的戲碼,卻改變成自覺得可以控制,有失去也有復得的愉悅。......這一切都是在他的主動下發生的,這種主動感是很自戀式的,卻是一種偉大的發明。相對於自戀式的抗議和破壞來說,多了創意的層次,這是佛洛伊德對這遊戲的第一種詮釋方式。第二種詮釋是,小孩的這種遊戲具有報復母親的意味,把客體丟開,但自己再愉悅地撿回來,好像是對母親說,「好吧,你就走吧,我不需要你,是我把你丟離開的。」對於這遊戲的詮釋方式,可以說替後來的遊戲治療開了眼界,經佛洛伊德這麼一說,遊戲多了文明史裡的意義......

當然,我們不僅能創造文明,我們也是野蠻的能手,許多臨床家會把逼視野蠻的精神放到看見焦慮、邊緣、衝突、矛盾的戰場。佛洛伊德總是會提到但沒有做更多的著墨的,是榮裕書中一再說明的「憂鬱」的部分。也許,文明與野蠻本為一體,焦慮與憂鬱本為一體,而且自戀不僅只特屬於野蠻,它也可能是開創文明的原動力:

佛洛伊德對於 fort-da 遊戲的兩種詮釋,指出兩種重要的面向,人在面對失落時,以主動反轉被動,並以文明的方式,如遊戲,來展現失落時的報復舉動。第二種詮釋意味著,是發明出種種方式,文明地處理愛恨矛盾和失落,包括症狀的呈現,相對於原始人性本能的赤裸裸直接流露。

就這樣一段又一段,一篇又一篇地,蔡醫師為精神分析的讀者抽絲剝繭,揭開一些佛洛伊德已稍談到且深具臨床意義的概念。本書的文字有一種邀請感,邀請讀者從各個角度、面向再多做思考,是一本可以慢讀慢想的書。

因為慢,我們可能可以感覺到一種常在分析情境裡分析師與被分析者會經歷到的共同感受:近鄉情怯。榮裕寫道:「......後來的人生裡,何以有著超高的理想卻是殘酷的失敗者,如同佛洛伊德所說的處於『潛意識的悲慘』,如何能在分析治療過程裡,走到『意識上的不快樂』呢?」(p. 24)這與寇哈特的「悲劇人物 (Tragic Man)」相呼應,要讓意識去走那一段路,去對接上自己潛意識的悲慘,挑戰著一個人深入感受自己的能力,其實相當不容易,多數人滿是恐懼,需要一個他者同行,這是寇哈特講「自體客體(selfobject)」的概念,這個同行者同時承載著希望與恐懼。

人格的課題和前述的自戀和邊緣,加上不滿的抑鬱,它們有不同程度不同比例的結合,這是古典理論不足之處,回頭來看安娜歐(Anna O.)、朵拉(Dora)和狼人(Wolf man),都有這些傾向沈沒在背景裡。前台戲則是呈現出各種歇斯底里和強迫症等,如果潛意識裡也有前台和背景,說佛洛伊德一輩子是描繪前台戲的內容,也是不為過的說法,那些精細的想像和描繪,加上臨床經驗的萃取,建構了古典理論的重要基石。

以前台戲與背景為比喻,看「焦慮」與「憂鬱」兩件事是具革命性的看法。因為醫學界線性及系統性的求知方式,往往使得焦慮與憂鬱被「分類」開來,榮裕以看見佛洛伊德(而非他的知識)為本,試圖看見人,一整個人。其實,我可以邀請讀者直觀地想:「你的焦慮背後沒憂鬱嗎?」再問,一個沒有憂鬱的人是怎麼回事啊?這裡說的不是嚴重憂鬱症患者,如榮裕所說的是另外一群,動力可能來自於有些血腥似的矛盾的人,我姑且稱之為「矛盾者的生命力」,寇哈特關注分析過程中生命力的流轉, 「生命力的憂鬱」和「生命力渺茫的憂鬱」是不同的,矛盾者有壓力,榮裕的「創意地處理壓力」一說,讓我想到自體心理學傾向把觀察到的臨床現象,盡量當成個案自己創意地處理他的某些經驗,即使是聲稱令他受苦不堪的症狀亦然,有一本書,名為《受苦的陌生人》(The Suffering Stranger, Orange, D., 2011)展現了這樣的精神。當我們視眼前這個人的所言所行為「陌生的」,自然而然地,他所呈現的即是他在你眼前這個舞台上之所創,因為他是陌生的,你不能對他下任何斷言。

治療中的陌生時刻往往是驚悚的,也是動人的,本書的其一案例(p. 58)裡說到,有一個突如其來的臨床時刻,個案要治療師握住他的手,蔡醫師寫得生動,我聯想到寇哈特的同事好友安娜.歐因斯汀曾在一篇文章中詳細地寫出一個立刻要分析師擁抱她的案例,分析師的不行動引發了強大的情緒與行動反應,但安娜在過程中,緩緩地說著一些話語,試著要了解當下到底發生了什麼事情——原來當下被啟動的是一個童年的記憶:個案在一次多人的耶誕慶祝會上,因為和別的小朋友玩,她的衣服被撕爛了,那個半裸著站在眾人面前的女孩曾經渴求母親衝上來抱住她、拯救她於無地自容的羞恥中,但是沒有人來,安娜「同感詮釋」的話語足以如迪士尼故事中的仙子婆婆,魔法棒繞出一圈圈如「擁抱」灰姑娘的煙霧,在新衣出現之前。寇哈特說,科學是發現、說明並了解已存在的;藝術則是無中生有的創造,富有情感、意義,即使不完美,也是無可取代的。我想他不是無端端地闡釋這些,如果我們以近似科學的精神,把個案帶來診療室裡的,視為原本已存在的現象,去試圖了解,再融合一種不免地在臨床時刻中兩個人的交手,也是一種藝術的創造,這裡會有個案的魔法加上分析師的魔法。

再一次地,榮裕慷慨地以他的文學筆觸送給我們那對某種臨床技術無可取代的想像:

森林之外的地帶,由於缺乏經營和能量的貫注,幾乎是沙漠的模樣,那是失落和空洞的結果。我想像葛林所描繪的,個案面對生活的死寂,要處理的技術不是詮釋,而是同感......我想到的同感技藝的圖像,......治療師的了解,最後能夠慢慢引出小河,有綠洲在黑森林外的沙漠裡長出來......

最後,本書以米蘭.昆德拉的小說《對微不足道的禮讚》為主體,穿插說明許多書中提到的精神分析概念,分析著亞瀾,想像著昆德拉,當然還有詩意的榮裕,我單純地喜歡這一句:「昆德拉變得很冷酷,也許他寫每一個字後,都要搓揉著手指,溫暖一下自己的心。」詩人,是有魔法的。

林俐伶

美國及國際精神分析學會精神分析師

臺灣精神分析學會副理事長暨執行委員會委員

秋隱精神分析工作室負責人

試閱

佛洛伊德的菜單說,預示了失落的空虛和空洞感

人是以焦慮和不安,來填滿空虛和空洞感嗎?這句話是否和臨床經驗貼近?具有代表性嗎?或只是某些案例的個別現象?從臨床經驗來看,潛在的脈絡裡,是隱含著自戀、邊緣型和帶有憤怒的抑鬱。

當佛洛伊德以拿菜單給肚子餓的人為例,來說明「詮釋」的侷限時,他所說的肚子餓的比喻,是空洞和空虛的延伸,也就是,佛洛伊德這個比喻裡,早就無意中說出自己的意向,是否他自覺想要表達的比喻裡,隱含著不自覺的未來方向?他花一生的功夫在說明,以精神官能症和詮釋為主的主要理論場域,那麼,從現在來看,他是否誤走了一生呢?

我倒不認為。他從臨床的實作出發,是得先如此,我們要走向生命更早期的經驗,總是得再穿過眼前的種種迷障。做為臨床家要穿越這些障礙或阻抗,自然得多方設想其中到底隱含著什麼內容?這些迷障,包括各式症狀如歇斯底里和焦慮等,可以說是「以焦慮和不安來填滿空虛和空洞感」,我覺得主張這句話很重要,這種說法不但不是忽略佛洛伊德的成就,而是我們得穿過佛洛伊德一輩子所描繪的場域,才有機會再往深處走。

精神分析取向的實作裡,必然可以觀察得到「退行反應」,所謂「退行」,有多種說法,其中一種是指個案由於安全感的逐步建立,而更自然卻不自覺地呈現生命早年的某些經驗,包括創傷和修補的經驗總合。

如果只是看向空虛和空洞,而缺乏了解精神官能症狀群如何兼做戰士和使者,出來和當事者的人生糾纏,我們是很難往深處走。如果只是一心一意要避開這些症狀,就有些像是以催眠術避開阻抗的方式,以為這樣子就可以走到內心深處,但是就臨床經驗來說,以「建議」等技藝的施作,例如想以正向想法來取代負向想法,這些被避開的內容很快就會再包圍闖入者,讓正向想法變得孤掌難鳴。

這是佛洛伊德形容「移情」如戰場的緣由吧!對精神分析取向來說,不是避開它,也不是未經思索就直接迎戰,而是以我們的觀察、想像和猜測,顯微鏡般去描繪那些內容,和建構出它們是透過什麼機制發揮作用。

實作裡,無法如單方向直線般的因果關係,來處理臨床的複雜性,這是日常實務重複在告訴我們的經驗。不必然是治療師愈有經驗,就愈能帶著個案走得快,這是治療師的錯覺,畢竟,個案為了活著並活下去,所形成的種種防衛,就算被命名為「假我」,仍是很真實的存在,甚至在某些時候,如果現實上只能他一人獨自面對時,這些仍是很重要的活著和活下去的技能,而不能以過於理想化的壓迫,讓未準備好的戰士就上戰場。雖然什麼叫做「準備好」,仍有不同程度的看法,但不得不思索這個命題,否則會像溫尼科特所形容的,如同填鴨子般的強制,他的用詞是impingement。

回顧佛洛伊德一生的著作是相當深且廣,不過如果說他是偏重在本能、防衛機制、夢、性學理論和歇斯底里的焦點,不致於是太大的誤解。他在1914年提出《論自戀:引言》,是要打開另一扇眼界的窗了,這領域的探索和描繪,對佛洛伊德來說,可能受制於他原先提過的,精神病患者缺乏移情,因此無法被分析的影響,而沒有太深究。但是這篇文章對他來說,是要調整觀點的起步,不過,畢竟只是起步。

佛洛伊德要說明的自戀領域,並不是目前廣被使用的精神醫學DSM診斷條例的內容而已,而是要探索更廣大的原始心智的所在。可以廣義的說是「精神病」的領域,卻又不等於精神醫學診斷條例裡的精神分裂症(思覺失調症)。比昂後來表示,一般人格裡都有精神病和非精神病的部分,是在遠方遙遙呼應著佛洛伊德當年的想法。

另外,佛洛伊德對邊緣型的描繪也是相對的少,直到晚年,1938年《在防衛過程裡自我的分裂機制》,描述了目前常見的邊緣型個案常運用的心理機制,非黑即白,全好全壞等,令個案和其他人受苦的情感二分反應。邊緣型被預設是介於精神病和精神官能症之間的領域,不過就臨床現象來看,這種說法是過於明確的分野,因為就發展過程來說,這些生命早期的分裂機制作用,是出現在所有人的經驗裡。若以發展學的角度來說,是一直存在的,但診斷學上需要人為的橫切點來分類,也就是,邊緣型不必然是介於中間,而是穿透式的存在於人性或心智裡。這仍是待觀察和描繪的重要領域,克萊因學派有不少貢獻,不過仍是廣大待探索的地圖。至於臨床常見的,那些不屬於DSM診斷的重度憂鬱症,雖可以歸類在精神官能型憂鬱症的範疇,但從心理治療診療室的經驗來說,是可以在個案的身上發現,因為失落經驗而帶來不同程度的抑鬱,尤其從空洞式的空虛如浮塵的狀態,到充滿了憤怒的抑鬱,都是診療室裡常見的情況。雖然個案常是以焦慮、恐慌、不安、歇斯底里等精神官能症的型式來求診,但是只要開始心理治療,就會逐漸浮現,他們在虛空裡掙扎著,要活著和活下去。佛洛伊德曾在《哀悼與憂鬱》,以及另一篇以附錄的短文出現在《克制、症狀與焦慮》,談論失落所帶來人的空洞、空虛和失去了自己的感覺。

不過,他也說,這塊領域是他和精神分析還缺乏了解的地帶。

【內文試閱二】

失落的空洞感:在佛洛伊德的古典臉色裡找自己

《緣起十五想》

緣起一

當佛洛伊德表示,有時候分析師的詮釋,是如同給飢餓的人一份菜單時,他可能不自覺地呈現了,他在歇斯底里等精神官能症的豐富症狀和論述裡,有一份飢餓如失落、空洞的主題,這是他所忽視的,但是他使用的菜單比喻裡,卻洩露了他的認識。因為對他來說,處理歇斯底里和性倒錯等課題時,飢餓、失落和空洞並不是他當年深究的視野。但他卻如此精準地說出了菜單的比喻,好像洩露了天機,不自覺地預示了未來的焦點。在目前診療室裡常見的課題,「你孤寂嗎?」「不,我從不孤寂,我只是還在尋找,有什麼可以讓我覺得有意思、有意義,讓我覺得是活著,只因為還要活下去.......」

緣起二

有一片荒涼,人無言以對,以不可思議的模樣跑出來嚇人,既陌生又熟悉。

佛洛伊德在父親過世後,心情頗受影響,可以說因此開啟了佛洛伊德一段,被歷史學家稱為「自我分析」(self-analysis)的時期。這段時間,自我分析的成果之一是《夢的解析》的出版,書中大量使用自己的夢做為材料,開花成了世紀之書的風格。這是父親過世後的失落,所造就出來的成果,雖然佛洛伊德受自己身心症的影響,加上當代對於歇斯底里症、恐懼症和強迫症等的關注,讓佛洛伊德的焦點也在這些精神官能症上。不過相對的,在《哀悼與憂鬱》(1917),以及在《克制、症狀與焦慮》(1926)的第十一部分的附錄三裡,就明顯反映著佛洛伊德的其它心思,除了在精神官能症的處理和推論,對於失落以及相關的抑鬱是較少著墨,以及對於嚴重的憂鬱裡,潛在的自戀特質和分裂機制的影響,並未做出明顯意義的深究。

如何在現有知識的基礎上,再往前推想,以焦慮為基底的精神分析理論,站在它的肩膀上,望著客體失落所引發的憂鬱,而且是發生在伊底帕斯情結之前的失落。

緣起三

疑問:從佛洛伊德時代專注的歇斯底里、強迫症和恐懼等,隨著時間的演變,是否它們變少了?尤其是歇斯底里症,甚至「歇斯底里」這字眼變成某種負面觀點,被當作是責怪某些人的反應,這是怎麼回事呢?加上後來有人說,已經從歇斯底里的年代變成邊緣型的年代,這句話也許反映著某些臨床現實,但這是什麼意思?加上近來又變成憂鬱的年代,又是什麼意思呢?是症狀消失不見了,或只是相同問題卻以不同樣貌隨意出現呢?如果我們說,上述可能都是相同問題的起源,這是指什麼呢?或者從焦慮和歇斯底里,到邊緣型以及憂鬱成為話題,除了政治、經濟、社會學和藥物經濟的現象,以心理學來說這是什麼意思呢?精神分析的古典理論,對於這些外顯現象的變遷能夠有什麼觀點嗎?古典的理論就是過時了的想法嗎?尤其是2016年英國在政治體制裡設置「孤獨大臣」,這讓「憂鬱」的課題更聚焦在特定的孤獨上,精神分析如果從佛洛伊德的古典理論出發,能回應時代變遷裡的某些觀點嗎?或者精神分析的論點,已是亙古不變的真理了?畢竟,我們是先有個案,再有技術和理論,這是我以此刻最顯明被談論且臨床常見的現象做為出發的基礎。我的假設:外在現象上,反映著從歇斯底里走到目前被著重的憂鬱,不是這走向一定對,卻反映著一些心理動力的變遷,以及視野焦點的變化。古典理論是有豐富的資源,可以順手拈來回應這個命題,雖然不是馬上就有明確且完整的答案。畢竟,人性是多元和複雜的,因此本書除了介紹佛洛伊德的古典理論外,也希望讓讀者知道,這些古典理論仍是有能力來回應,症狀隨著時代變遷所隱含的各種意義。但有必要讓新意和古典相互流動,意味著古典理論不是只適合放在博物館裡供人參觀紀念而已,它們仍是觀看和解讀當代心理學現象的重要基礎和資源。也反應著精神分析視野的演變,歇斯底里、邊緣型或自戀型,以及當代的憂鬱(尤其孤寂更是焦點),不然英國不會設置「孤獨大臣」處理相關事務。我想的是,如何在現有的基礎,包括自體心理學的視野,思索精神分析如何以自己的方式,在理論和技術上,理解和回應這些外在變遷......

緣起四

「佛洛伊德發明精神分析的過程,同時也是探索、發現自己的歷程。一方面他緊密地與猶太家人聯繫,保持著規律的生活休閒:採菇、林間漫遊,甚至有著終身的牌友,另一方面則與當時的醫界名人共事,野心勃勃地要揚名立萬。同僚的冷漠、身心症的困擾、父親死亡的失落感等等,都將他禁錮在中年的存在危機、世紀末的維也納。精神分析的創立,可以說是救了自己。」這是楊明敏於2018吾境思塾,佛洛伊德系列課程II《佛洛伊德最困難的病人,從自己開始——性、夢與幻想》的文宣說帖。

我的想法:佛洛伊德在父親死亡後的失落感,是他自我分析的重要動力之一,也是《夢的解析》的重要起點。但是在他的理論裡,是著重外顯的身心症的潛在心理動機,相對地較少著墨於失落感。本課程是從佛洛伊德所缺乏的角度,來解讀佛洛伊德的文章......緣起五

知識與「分析的態度」,如果分析的態度是指三思,那麼要想什麼呢?我要以這些說明,做為我重讀古典理論的一個向度,但這只是回到佛洛伊德的一種方式。回到佛洛伊德前,先回到目前的診療室經驗,以焦慮和不安,以及它們和性學的關連是臨床可見的。在理論的視野下,焦慮是重要焦點,倒是目前臨床上個案的主述,有不少是以憂鬱為主,不是要忽略其中所隱含的焦慮,只是在精神分析的理論視野下,憂鬱相對是被忽略的現象。這種忽略是因為古典理論發展的時代因緣,相對的,憂鬱是在佛洛伊德的晚期才被著重。

憂鬱做為一種臨床症狀,只是後來才出現嗎?不必然吧,很大的可能性是憂鬱和焦慮都是共時存在的,而焦慮做為焦點,衍生出來的技藝主軸是對矛盾和移情加以詮釋。而憂鬱如同佛洛伊德於《哀悼與憂鬱》裡所形容的,重要客體失落後,在自我上遺留下來的陰影或空洞,幾乎大部分個案都會呈現的,只是量的強度有所不同。但這在臨床上也許不是由詮釋做為主導技術,畢竟這像是缺席、缺乏或空洞,是某種要被填飽或者被了解的技術。在蔡榮裕的書《不是拿走油燈就沒事了》裡,對於溫尼科特、葛林和冠哈特的討論裡曾嘗試觸及這個課題......

緣起六

從目前的診療室經驗來說,其實在佛洛伊德的案例報告裡,也可見由於失落而帶來的現象,抑鬱只是為了活著,而不斷的掙扎和不安,以及潛在的性學因子的作用,刺激著人如何活著的方式。因此我想進一步推論,焦慮和憂鬱是共同存在,各以不同的量在不同時候存在,甚至是相互依存的存在。如果佛洛伊德的原初場景和陽具欽羡,是有臨床的有效性,仍可以解釋我們所見的臨床現象時,它們不只是焦慮,而更是失落,而且是伊底帕斯情結之前「部分客體」的失落。

以下將會進一步闡述這些論點,我暫時提出的模式是,失落呈現的空洞是主要場域,而嬰孩在這種註定存在的空洞或陰影裡,做為舞台或家的感受,並在這個基礎上為了活著,而展開如麥克巴林(Michael Balint)所說的,原誤區和創造區般的自戀所發動的創造。這些創造能使用的材料就是自己的身體,這讓性學的發展如何被運用?是否性倒錯或戀物,有了活動展演人生的舞台?緣起七

在精神分析至今有限的焦點下,如果我們說嬰孩從母體出來、斷奶、原初場景、陽具欽羡和伊底帕斯情結種種挫折失落後,留下陰影和空洞,人要如何在這種處境裡,想辦法讓自己持續活著,仍能維持著對於未來的錯覺?這需要什麼必要的防衛機制呢?以及後來的人生裡,何以有著超高的理想,卻變成「殘酷的失敗者」,如同佛洛伊德所說的處於「潛意識的悲慘」?如何能在分析治療過程裡,走到「意識上的不快樂」呢?

文明趕走黑暗後,黑暗去了哪裡呢?這才是主要追蹤的焦點,如果以目前的知識來說,黑暗推演出焦慮、憂鬱、邊緣和自戀......

緣起八

回到歷史的脈絡,佛洛伊德的論述是從焦慮和失憶等精神官能症著手,並做為觀察的重點,進而建構出潛在的性學主題,雖然性學的說法至今仍帶來不少爭議。但是從診療室的治療經驗來說,他的性學、焦慮以及伊底帕斯情結的觀點,仍是臨床上有效的論點。所謂有效,並不是指告訴個案某些觀點,個案因此有了洞識,然後就跟著改善的意思,而是能夠以這些概念,做為了解和想像,個案在外顯的症狀和問題裡,仍有潛在的心理學值得思索。

不過,隨著佛洛伊德在診療室經驗的累積,他的視野和觀點也不斷地修改和增補,包括了重要的論點,例如《論自戀》,將對個案內在世界的視野,從精神官能症推向接近精神病層次的心理學假設,我認為,還有很重要的文章《哀悼和憂鬱》也有這個功能。

至於在《論自戀》和《哀悼與憂鬱》裡的客體觀點,本能層次的需要客體,和經由客體而獲得滿足是本能存在的目的,但是隨著年紀的變化,從客體獲得滿足的方式,也衍生了佛洛伊德所說的性倒錯的論點。如果將這裡所指出的,客體的選擇和運用,例如,如果後來選擇腳,做為性感刺激興奮的最重要客體,或者本能的滿足,不是用來滿足自戀的性活動,而最大的自戀可能是讓自己得以傳承下去,這些都是廣義的性倒錯的方式。從讓自己得以活著,並且活下去的角度來說,除了對過去的失落外,對於未來預期的失落,心理學的足跡可以走得多深呢?緣起九

「原初場景」的失落:這是人對於自己是怎麼來的想像之一,除了是送子鳥帶來的,還可能是來自嬰孩的「不知道」,不知道每天餵他的人,和另一個人在床上做出來的事是什麼意思?或者他們一直有自己的想法,但是,是個人終生的性秘密?如果這是真的,就意味著每天餵他的人,不是完全屬於他,或者不是他的一部分,這是自己和他人分野的開始嗎?

「陽具欽羡」的失落:人一直在尋找某個「部分客體」,相對於在《哀悼與憂鬱》裡談論的,重要的完整客體,如父母的失去所帶來的,在自我上留下的陰影或空洞。臨床上可見某些個案一直在不同客體之間流轉,例如,初見面某人就覺得對方是自己要追尋的人,但是很快的就發現對方不是他們要的人。或者他們喜歡的對象,總是讓他們覺得無法依靠,是會很快再失去的人,因此他們反而選擇,自己不是那麼喜歡的人,做為在一起的對象。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價