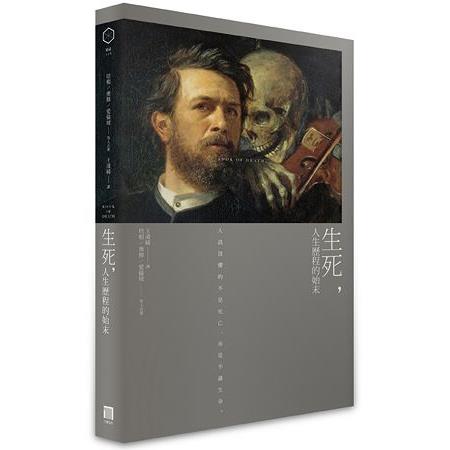

生死,人生歷程的始末

活動訊息

內容簡介

「人該畏懼的不是死亡,而是不識生命。」

人生是一趟如畫圓般的歷程,而此圓始於生,終於逝,萬物生成便注定終將死滅,一如圓的開端之處亦是結局。

生喜悅,死寧靜,令人不安的是生與死之間的過渡,這正是人對死畏懼的來源。

但我們恐懼的或許不是死亡本身,而是未知與割捨,擔憂一切在生死交界戛然而止,懼怕終須與深愛之人永別,獨自走向再無折返可能的彼岸。

「人唯有面對死亡,自我才會誕生」——聖奧古斯丁

然而,人若意識到自己每個轉瞬都正邁向死亡,所有知覺、擁有、存在也將隨我們而逝,這個覺醒會讓人對生命與當下的脆弱與珍貴產生焦急、幾近心碎的感受,而一種對他者和萬物深沉、清明、無盡的憐憫之心遂將由此而生,從而自透悟中救贖自我。

《生死,人生歷程的始末》精選培根、莊子、奧修、蒙田、愛倫坡、齊克果、一行禪師等多位文學家、思想家之精闢思想,以雙語對照,呈現這些東西方世界的偉大心靈對於「生死」這個人生終極課題的沉思體會。

目錄

編序——生死,當所有巧合成為絕響

I . 塵埃已落定

II . 暗夜中無所遁形

III . 通往死寂的單程票

IV. 精神綠洲

V. 置之死地,而後生

序/導讀

編序

生死,當所有巧合成為絕響

一天的開始,始於睜開眼睛好好呼吸。隨後,手提著公事包,踩著皮鞋搭上人滿為患的大眾載具,將自己調整成面對生活的最適狀態,積極而正向,讓所有黯淡的可能都轉化為生存動力。

與乘客們一起移動,車窗外景物飛快地過了場,留在車廂空間的只剩下對生活璀璨的遐想。然而在這充滿朝氣的一幕中,你看著眼前,隱約感受到這唯美虛幻的背後,儼然有團黑霧正悄然直上──你看見下班後的夜間車廂,昏黃下只有幾個人無精打采地滑著手機,毫無生氣。回神過來,站在這明朗無暇的地方,只消閉起雙眼就一片漆黑。

列車還沒進站,而途中有什麼被遺漏了嗎?

舉凡人間,無事不遵循既有的法則路徑,但這樣一來似乎太多禁忌。快樂與傷悲,抑或天堂與墓園,你很難不發現兩者為共生,而非純粹的因果。自然而然,若不是處在伸手不見五指的黑夜,肉眼根本看不見星光;若非殘破和死灰散落四周,心底也不會妄想復燃。

死亡,是自古以來的恐懼;停止心跳、呼吸曾經和雷電一樣令人費解。它彷彿將一無形物從肉體中抽出,就在那瞬間,生命只剩軀殼,空氣也逐漸喪失溫度。有人說,那被抽離之物便是靈魂──可想而知,最早的信仰總與死亡脫不了關係,重生或是復活的希望全寄託在神話之上。不過,人雖自古害怕死亡,但無可否認,長生不死也令人望而生畏;由於不死而成為妖魔的傳說,世界上無所不在。

曾試圖追求永生的人,也都成為了過客,幻想終究付諸流水。秦始皇多次派人尋找靈藥,漢武帝也網羅天下方術之士,不惜耗費巨量資源、時間來追尋長生。或許在某種意義上,他們是最「接近」長生不死的人物。尋思,若他們得道不死,在所有摯愛之物都離自身而去的今日,是否真能如願以償?

依附著信仰,生命的意義也發生了轉化,延續自己的方式不僅僅是仙藥,而逐漸有跡可循。正如偉大的牛頓說自己之所以看得更遠,是因為「站在巨人的肩膀上」,但巨人們已死,軀體早湮滅在塵土空氣之中,卻還像是活生生、直挺挺地與後人一同望向遠方,完整了永生的可能。他們靈魂的一部分已然融入社會、文化,抑或流竄在血管,潛移默化地架構出各自的意識,就像隻死不透的小蟲──誰又能在一隻微不足道的螞蟻身上,瞧見蟻窩的邊界和形狀?

面對如此不可違抗、無常的命運,從沒人能稱自己「真正死過」。對於活著的人來說,理解「生」的唯一方法固然是「生」,而理解「死」的唯一方法也只能是「生」──這是人們在通往未知的旅程上,為自己打開的一扇窗。

時間那條筆直的軌道上,車廂內滿載旅客。

也許彼此熟識或陌生,但各自都將在未來的某站離開。每逢有人臨走之時,便會在其他人腦海烙下這一幕,成為他此生的留念與寫照──《生死,人生歷程的始末》一書收集了數十位名家存在過的證明,他們也曾搭上車,彼此穿梭於不同時空,在列車留言板寫下這一百二十餘則生死觀察,最後全無例外,都到了站。

首章〈塵埃已落定〉是人生歷程的基調──生命之始出於無,凡是落入這場修行的靈魂,必先將這萬象盡收眼底,然後明白落葉終歸於根,生命隨時都可能化為塵土。但是死亡將一步步向你逼近的事實,總讓人不願妥協,二章〈暗夜中無所遁形〉述說一種古老的恐懼,將你帶往煙塵瀰漫之地,被懷疑與不滿團團包圍;三章〈通往死寂的單程票〉描繪了「生」的收場方式,當達到了「死」,只留下一片毫無生機的沙漠,意義這時才萌生。在靜止之中,生者試著理出頭緒,為追尋一小塊樂土啟程。四章〈精神綠洲〉即是藉由內省而逐步理解生命的過程,待沉澱好思緒,路途也不再顛簸。

終章〈置之死地,而後生〉則有如雨後冒出的新芽,這小小希望既脆弱又強韌。歷經恐慌與幻滅之後,生者面對這大千世界將脫胎換骨,懂得如何開始生活。

開往未知的途中,也許曾歷經黑暗與光明、炙熱與寒冷,終會歸於平靜。

你望向遠方的地平線,一切都如過片般呼嘯而過。幻想著,若是站在外頭的某一點,望向正在移動的車廂究竟是何種感覺?

你看見旅客們有說有笑的剪影,驚覺無論從哪個時空看往這裡,也都宛如望著張張底片,只依稀看得見定格的節節車廂。緊接著發現,雖然死亡的地平線依舊不著邊際,但在這段生命歷程中的每個當下,確實都是獨一無二的造化,全部光影、聲音和感動也都是絕無僅有──眼下,所有一切儼然穿越了死的境地,而後義無反顧地繼續前進。

試閱

死亡是一段

精神與塵土間的對話

—艾蜜莉.狄金生〈死亡是一段對話〉

Death is a Dialogue between

The Spirit and the Dust

—Emily Dickinson 1830-1886 : ’Death is a Dialogue’

你無法藉由逃避生命尋得平靜。

—吳爾芙

You cannot find peace by avoiding life.

—Virginia Woolf 1882-1941

不要活得好似有萬年時光可虛擲。死亡近在咫尺。只要你活著、而且還能掌握事態,隨時準備好應對任何事。

—奧里略《沉思錄》

Do not act as if you had ten thousand years to throw away. Death stands at your elbow. Be good for something while you live and it is in your power.

—Marcus Aurelius 121-180 : Meditations

至於畏懼死亡,我的朋友啊,那只是我們在自作聰明,因為那是我們自以為懂得了我們並不了解的事物。沒人知道死亡是否是能發生在人類身上最美善的一件事。

—柏拉圖《申辯篇》

For to fear death, my friends, is only to think ourselves wise without really being wise, for it is to think that we know what we do not know. For no one knows whether death may not be the greatest good that can happen to man.

—Plato 427-347 BC : Apology

我們畏懼死亡,我們因生命無常而顫抖,我們為眼見花凋葉落次次復次次而哀傷,我們深知己壽同樣短暫無常,轉瞬即逝。藝術家創造圖像、思想家探求思想的原理與公式,都是為了從死亡宏大的舞姿底下挽救某些事物,讓它們持存得比我們更長久。

—赫塞《知識與愛情》

We fear death, we shudder at life’s instability, we grieve to see the flowers wilt again and again, and the leaves fall, and in our hearts we know that we, too, are transitory and will soon disappear. When artists create pictures and thinkers search for laws and formulate thoughts, it is in order to salvage something from the great dance of death, to make something last longer than we do.

—Hermann Hesse 1877-1962 : Narcissus and Goldmund

在失去一個人的所有方式中,死亡是最仁慈的。

—愛默生

Of all the ways to lose a person, death is the kindest.

—Ralph Waldo Emerson 1803-1882

我並不怕死;只是當它發生時我不想在場。

—伍迪.艾倫《死亡》

I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens.

—Woody Allen 1935- : Death

毋庸等待最後的審判。它每天都在降臨。

—卡繆《墮落》

Do not wait for the last judgment. It comes every day.

—Albert Camus 1913-1960 : The Fall

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價