廟會與社會:民間信仰的祭典組織、巡境與陣頭

內容簡介

看見臺灣最在地的文化根源

「庄頭陣」,是維繫地方認同與集體記憶的「文化臍帶」。

歷史學家謝國興深入剖析廟會如何展現強韌的社群力量與民間自主精神。

這是一部獻給追尋臺灣文化認同者的必讀之作,

穿透儀式表象,看見真實的在地根源。

從媽祖香路的地緣政治,到宋江陣承襲的古老儺儀遺風;從祭典經費的百年演變,到鹿耳門媽祖正統之爭的歷史公案,作者謝國興以嚴謹的考證與溫暖的筆觸,描繪臺灣信仰的獨特樣貌。

鑼鼓喧天,神轎晃動,陣頭開路——這是臺灣最草根、最動人的生命力展演。

廟會,臺灣人稱之為「鬧熱」(lāu-jia̍t),不僅是神明聖誕或建醮祈安的宗教儀式,更是凝聚地方情感、展現集體記憶與文化認同的社會實踐。從村莊街角到跨鄉越鎮,每一次的繞境巡狩,每一場神明盛會,都深刻地烙印著臺灣基層社會強韌的生命力展演。

深耕臺灣史二十年,中研院學者謝國興教授將目光從廟堂轉向鄉野,從文獻考證深入田野現場,為我們帶來一部理解臺灣民間信仰與社會連結的扛鼎之作。

這部作品收錄了作者二十年來研究的精華,精選七篇未曾集結出版的關鍵論文,並加以大幅增修,部分篇章甚至是近乎一半的改寫。全書透過歷史學的嚴謹考證,輔以地理資訊與數位工具的現代方法,結合親身走訪廟會現場的細膩觀察,為讀者揭開臺灣廟會活動背後複雜而迷人的歷史文化意涵。

從「里社」到「庄頭」:解開臺灣祭典組織的身世之謎

為何廟會祭典中會有「主會首」、「主醮首」等稱謂?這些看似理所當然的組織,其根源竟能上溯至明代由官方制定的「里社」制度。第一章〈社、會、會首〉,獨創性地探討了祭典組織「會首」的歷史淵源。作者指出,「社會」一詞的本意,即是「在『社』這個祭祀場所辦理祭典的『會』」。這套制度隨著閩南移民來到臺灣,卻因應本地已有的「番社」聚落,產生了有趣的轉化——漢人移民不再以「社」為村落命名,改以獨具臺灣特色的「庄」為名。然而,祭祀組織的內核與稱謂,卻以不同形式被保存、轉化,深刻體現了原鄉記憶與在地現實的交融。這章的開創性研究,為理解臺灣基層社會的自治傳統提供了嶄新的視角。

誰的媽祖?一場橫跨三百年的正統之爭

鹿耳門,臺灣歷史的關鍵門戶,此地媽祖信仰的「正統」之爭,牽動了數十年地方社會的角力與情感。第二章〈正統紹述〉,重訪了作者三十年前的研究起點,並以現代地理資訊技術疊合古地圖詳盡剖析。作者認為,古代的鹿耳門天后宮本是一座信眾基礎薄弱的「香廟」,主要服務對象為戍守官兵與往來商旅,其維護經費多來自府城官員及三郊商號。1871年古廟遭洪水沖毀後,鄰近的土城與媽祖宮庄各自建廟,並開始了繼承古鹿耳門媽祖香火的正統之爭。這場爭議看似是「假議題」,背後卻反映出地方社會、文獻考證與行政力量之間錯綜複雜的關係。作者透過詳實的史料與地理考證,不僅還原歷史脈絡,更追蹤兩廟在爭議後各自發展出「土城香」與「臺江迎神祭」的歷程,將一場信仰紛爭,昇華為觀察臺灣地方社會動態的絕佳案例。

媽祖的香路:四種模式看懂臺灣女神的巡狩地圖

媽祖繞境為何有不同的形式與稱謂?第三章〈媽祖的香路〉以宏觀的視野,將臺灣媽祖的繞境活動歸納為四大類型:(如府城大天后宮「迎媽祖」)、(如大甲鎮瀾宮與白沙屯媽祖進香)、(如早期北港媽南下府城),以及臺灣南部特有的建醮巡狩型(如西港香與土城香)。透過對不同模式的深入介紹與比較,讀者將能清晰地理解各種繞境活動背後的歷史脈絡與社會意義,看見媽祖信仰在臺灣展現的多元樣貌。

唐山過臺灣:蜈蚣陣與宋江陣的在地魔幻變身

廟會中最吸睛的陣頭,往往蘊含著最深刻的文化密碼。第四章〈唐山過臺灣〉與第五章〈古儺遺風〉,聚焦於蜈蚣陣與宋江陣這兩大代表性陣頭,探討其從閩南原鄉來到臺灣後,如何在新的環境中發生質變。

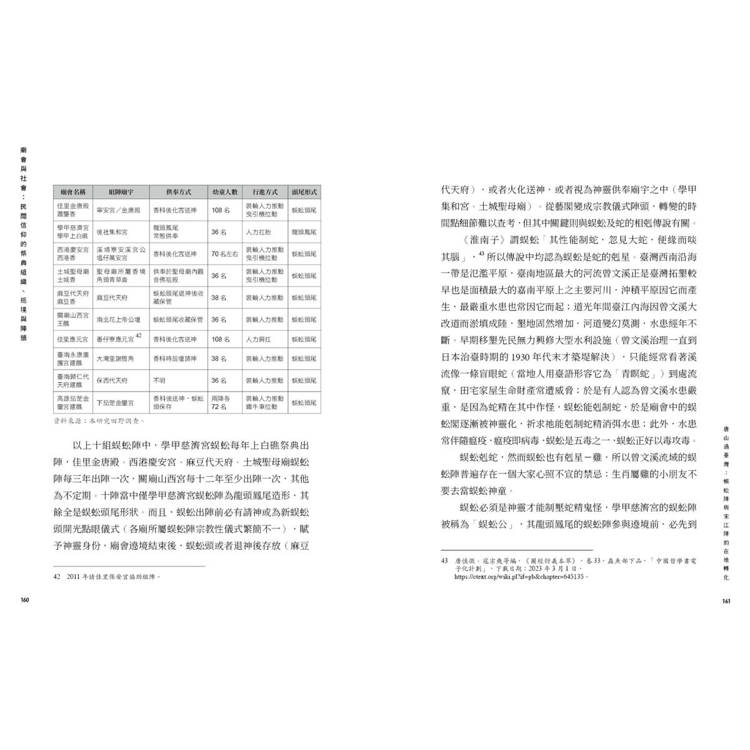

源於閩南的藝閣「蜈蚣枰」,在臺灣南部轉化為具有強大驅邪除煞神力的「蜈蚣陣」,從單純的妝扮遊行,演變為深具巫覡色彩的宗教儀式性陣頭。而作為拳術團練的宋江陣,在臺灣更發展出獨特的「拍面」(畫臉)傳統,融合了水滸故事、天罡地煞信仰、陰陽五行思想,甚至古老的百越圖騰文化。作者首度對南部各地拍面宋江陣的儀式、人物、妝容與陣法進行全面性的比較研究,揭示其不僅是武術展演,更是承載古儺遺風、充滿神聖與嚴肅性的儀式劇場。這種從「娛樂性」到「儀式性」的深刻轉化,正是臺灣民間信仰在地化過程中最精彩的篇章。

庄頭陣的傳承與地方自治的活力

在現代化浪潮下,傳統庄頭陣為何能在某些地區(如曾文溪與二仁溪流域)頑強地存續?第六章〈文化傳承〉與第七章〈地方自治〉從社會文化與經濟層面給出了答案。作者指出,庄頭陣的維繫,根植於地方的集體認同與為神明服務的奉獻精神。特別是二仁溪下游地區,更發展出融合了殖民文化遺產(如御輿團)與戰後流行文化(如素蘭陣)的創意陣頭,展現了臺灣社會巧妙平衡傳統與現代的驚人韌性。

而這一切的背後,是強大的地方自治能力。從傳統的「丁口錢」、「田甲費」,到現代的自由捐獻與企業贊助,廟會的經費收支不僅反映了臺灣民間社會的經濟實力演變,更彰顯了其自我管理、動員社會資源的卓越能力。廟會,不僅是一場宗教盛事,更是一次次地方公民社會的成功實踐。

這份精彩的研究,不僅適合對臺灣民間信仰、廟會文化有興趣的讀者,更是歷史學、社會學、人類學與民俗學研究者不可或缺的參考。謝國興教授以其深厚的史學功底與溫暖的人文關懷,帶領我們穿透「鬧熱」的表象,看見臺灣社會最真實、也最動人的文化肌理。這是一趟從祭典、繞境到陣頭的深度文化之旅,也是一場對臺灣歷史與社會的深刻反思。

「庄頭陣」,是維繫地方認同與集體記憶的「文化臍帶」。

歷史學家謝國興深入剖析廟會如何展現強韌的社群力量與民間自主精神。

這是一部獻給追尋臺灣文化認同者的必讀之作,

穿透儀式表象,看見真實的在地根源。

從媽祖香路的地緣政治,到宋江陣承襲的古老儺儀遺風;從祭典經費的百年演變,到鹿耳門媽祖正統之爭的歷史公案,作者謝國興以嚴謹的考證與溫暖的筆觸,描繪臺灣信仰的獨特樣貌。

鑼鼓喧天,神轎晃動,陣頭開路——這是臺灣最草根、最動人的生命力展演。

廟會,臺灣人稱之為「鬧熱」(lāu-jia̍t),不僅是神明聖誕或建醮祈安的宗教儀式,更是凝聚地方情感、展現集體記憶與文化認同的社會實踐。從村莊街角到跨鄉越鎮,每一次的繞境巡狩,每一場神明盛會,都深刻地烙印著臺灣基層社會強韌的生命力展演。

深耕臺灣史二十年,中研院學者謝國興教授將目光從廟堂轉向鄉野,從文獻考證深入田野現場,為我們帶來一部理解臺灣民間信仰與社會連結的扛鼎之作。

這部作品收錄了作者二十年來研究的精華,精選七篇未曾集結出版的關鍵論文,並加以大幅增修,部分篇章甚至是近乎一半的改寫。全書透過歷史學的嚴謹考證,輔以地理資訊與數位工具的現代方法,結合親身走訪廟會現場的細膩觀察,為讀者揭開臺灣廟會活動背後複雜而迷人的歷史文化意涵。

從「里社」到「庄頭」:解開臺灣祭典組織的身世之謎

為何廟會祭典中會有「主會首」、「主醮首」等稱謂?這些看似理所當然的組織,其根源竟能上溯至明代由官方制定的「里社」制度。第一章〈社、會、會首〉,獨創性地探討了祭典組織「會首」的歷史淵源。作者指出,「社會」一詞的本意,即是「在『社』這個祭祀場所辦理祭典的『會』」。這套制度隨著閩南移民來到臺灣,卻因應本地已有的「番社」聚落,產生了有趣的轉化——漢人移民不再以「社」為村落命名,改以獨具臺灣特色的「庄」為名。然而,祭祀組織的內核與稱謂,卻以不同形式被保存、轉化,深刻體現了原鄉記憶與在地現實的交融。這章的開創性研究,為理解臺灣基層社會的自治傳統提供了嶄新的視角。

誰的媽祖?一場橫跨三百年的正統之爭

鹿耳門,臺灣歷史的關鍵門戶,此地媽祖信仰的「正統」之爭,牽動了數十年地方社會的角力與情感。第二章〈正統紹述〉,重訪了作者三十年前的研究起點,並以現代地理資訊技術疊合古地圖詳盡剖析。作者認為,古代的鹿耳門天后宮本是一座信眾基礎薄弱的「香廟」,主要服務對象為戍守官兵與往來商旅,其維護經費多來自府城官員及三郊商號。1871年古廟遭洪水沖毀後,鄰近的土城與媽祖宮庄各自建廟,並開始了繼承古鹿耳門媽祖香火的正統之爭。這場爭議看似是「假議題」,背後卻反映出地方社會、文獻考證與行政力量之間錯綜複雜的關係。作者透過詳實的史料與地理考證,不僅還原歷史脈絡,更追蹤兩廟在爭議後各自發展出「土城香」與「臺江迎神祭」的歷程,將一場信仰紛爭,昇華為觀察臺灣地方社會動態的絕佳案例。

媽祖的香路:四種模式看懂臺灣女神的巡狩地圖

媽祖繞境為何有不同的形式與稱謂?第三章〈媽祖的香路〉以宏觀的視野,將臺灣媽祖的繞境活動歸納為四大類型:(如府城大天后宮「迎媽祖」)、(如大甲鎮瀾宮與白沙屯媽祖進香)、(如早期北港媽南下府城),以及臺灣南部特有的建醮巡狩型(如西港香與土城香)。透過對不同模式的深入介紹與比較,讀者將能清晰地理解各種繞境活動背後的歷史脈絡與社會意義,看見媽祖信仰在臺灣展現的多元樣貌。

唐山過臺灣:蜈蚣陣與宋江陣的在地魔幻變身

廟會中最吸睛的陣頭,往往蘊含著最深刻的文化密碼。第四章〈唐山過臺灣〉與第五章〈古儺遺風〉,聚焦於蜈蚣陣與宋江陣這兩大代表性陣頭,探討其從閩南原鄉來到臺灣後,如何在新的環境中發生質變。

源於閩南的藝閣「蜈蚣枰」,在臺灣南部轉化為具有強大驅邪除煞神力的「蜈蚣陣」,從單純的妝扮遊行,演變為深具巫覡色彩的宗教儀式性陣頭。而作為拳術團練的宋江陣,在臺灣更發展出獨特的「拍面」(畫臉)傳統,融合了水滸故事、天罡地煞信仰、陰陽五行思想,甚至古老的百越圖騰文化。作者首度對南部各地拍面宋江陣的儀式、人物、妝容與陣法進行全面性的比較研究,揭示其不僅是武術展演,更是承載古儺遺風、充滿神聖與嚴肅性的儀式劇場。這種從「娛樂性」到「儀式性」的深刻轉化,正是臺灣民間信仰在地化過程中最精彩的篇章。

庄頭陣的傳承與地方自治的活力

在現代化浪潮下,傳統庄頭陣為何能在某些地區(如曾文溪與二仁溪流域)頑強地存續?第六章〈文化傳承〉與第七章〈地方自治〉從社會文化與經濟層面給出了答案。作者指出,庄頭陣的維繫,根植於地方的集體認同與為神明服務的奉獻精神。特別是二仁溪下游地區,更發展出融合了殖民文化遺產(如御輿團)與戰後流行文化(如素蘭陣)的創意陣頭,展現了臺灣社會巧妙平衡傳統與現代的驚人韌性。

而這一切的背後,是強大的地方自治能力。從傳統的「丁口錢」、「田甲費」,到現代的自由捐獻與企業贊助,廟會的經費收支不僅反映了臺灣民間社會的經濟實力演變,更彰顯了其自我管理、動員社會資源的卓越能力。廟會,不僅是一場宗教盛事,更是一次次地方公民社會的成功實踐。

這份精彩的研究,不僅適合對臺灣民間信仰、廟會文化有興趣的讀者,更是歷史學、社會學、人類學與民俗學研究者不可或缺的參考。謝國興教授以其深厚的史學功底與溫暖的人文關懷,帶領我們穿透「鬧熱」的表象,看見臺灣社會最真實、也最動人的文化肌理。這是一趟從祭典、繞境到陣頭的深度文化之旅,也是一場對臺灣歷史與社會的深刻反思。

目錄

導言

第一章 社、會、會首:臺南地區廟會的祭典組織

一、明代的里社制度

二、廈門、漳州地區建醮會首名稱

三、臺灣基層社會的村落命名

四、臺灣民間社會醮祭的會首建制

第二章 正統紹述:土城與媽祖宮的鹿耳門媽祖信仰

一、府城的古媽祖廟

二、鹿耳門天后宮

三、西港香與土城子保安宮、媽祖宮仔天后宮

四、鹿耳門正統紹述

五、文獻界捲入登陸遺址之爭

六、鹿耳門古港道的座落

七、正統之爭後的各自發展

第三章 媽祖的香路:臺灣媽祖遶境的模式

一、巡歷型

二、進香會香型

三、進香巡歷混合型

四、建醮巡狩型

第四章 唐山過臺灣:蜈蚣陣與宋江陣的在地轉化

一、中國、臺灣的民間信仰與廟會陣頭

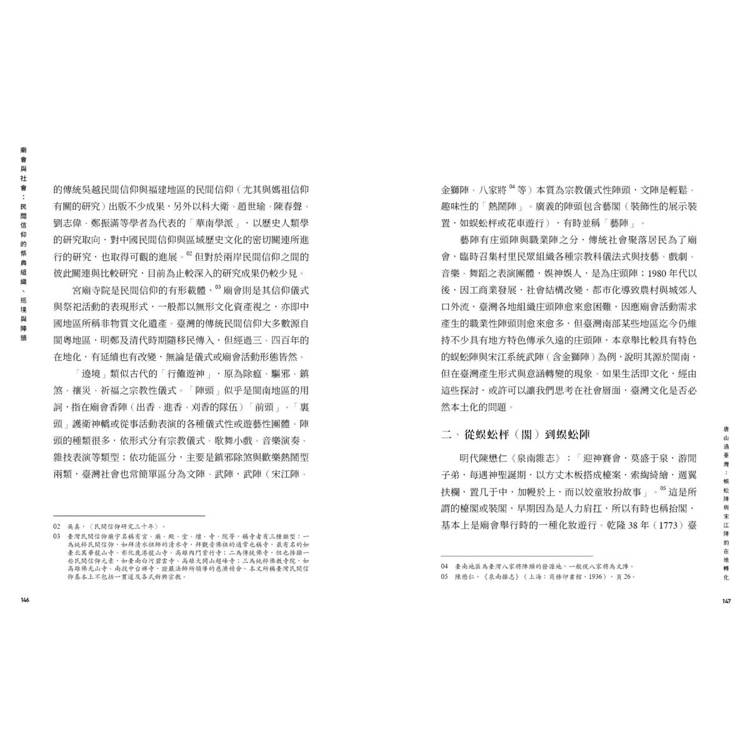

二、從蜈蚣枰(閣)到蜈蚣陣

三、宋江陣與金獅陣

第五章 古儺遺風:臺灣南部的拍面宋江陣

一、拍面與巫覡

二、高屏地區的拍面宋江陣

三、臺南急水溪流域三陣

四、許縣溪流域七陣

五、分類與特色

第六章 文化傳承:廟會庄頭陣的社會文化意義

一、廟會與陣頭

二、西港刈香的文武陣頭

三、二仁溪下游地區的廟會陣頭

第七章 地方自治:臺灣廟會活動的經費收支

一、西港香:嘉南平原地區的廟會

二、關廟、內門:山地丘陵地區的廟會

三、茄萣:濱海村落

參考書目

第一章 社、會、會首:臺南地區廟會的祭典組織

一、明代的里社制度

二、廈門、漳州地區建醮會首名稱

三、臺灣基層社會的村落命名

四、臺灣民間社會醮祭的會首建制

第二章 正統紹述:土城與媽祖宮的鹿耳門媽祖信仰

一、府城的古媽祖廟

二、鹿耳門天后宮

三、西港香與土城子保安宮、媽祖宮仔天后宮

四、鹿耳門正統紹述

五、文獻界捲入登陸遺址之爭

六、鹿耳門古港道的座落

七、正統之爭後的各自發展

第三章 媽祖的香路:臺灣媽祖遶境的模式

一、巡歷型

二、進香會香型

三、進香巡歷混合型

四、建醮巡狩型

第四章 唐山過臺灣:蜈蚣陣與宋江陣的在地轉化

一、中國、臺灣的民間信仰與廟會陣頭

二、從蜈蚣枰(閣)到蜈蚣陣

三、宋江陣與金獅陣

第五章 古儺遺風:臺灣南部的拍面宋江陣

一、拍面與巫覡

二、高屏地區的拍面宋江陣

三、臺南急水溪流域三陣

四、許縣溪流域七陣

五、分類與特色

第六章 文化傳承:廟會庄頭陣的社會文化意義

一、廟會與陣頭

二、西港刈香的文武陣頭

三、二仁溪下游地區的廟會陣頭

第七章 地方自治:臺灣廟會活動的經費收支

一、西港香:嘉南平原地區的廟會

二、關廟、內門:山地丘陵地區的廟會

三、茄萣:濱海村落

參考書目

序/導讀

導言

所謂廟會,指民間信仰因神誕慶祝或請神(請水、請火)、進香(謁祖、過爐)、建醮(慶成祈安清醮、送瘟王爺醮、平安祭典等),定期或不定期舉行宗教科儀法事,並進行一天(或以上)的神明出巡遶境、驅邪除厄、消災祈福活動,需動員聚落(角頭、村里、鄉鎮甚至跨縣市)居民參與,神轎(神明)、藝陣(陣頭)齊出,香陣成列,一般或稱迎神賽會,臺灣多以「鬧熱(lāu-jia̍t)」稱之。

我因偶然的機緣,從2005年開始注意臺灣民間信仰的廟會活動,尤其是臺灣南部地區廟會所呈現的歷史變遷與社會文化意涵;倏忽20年過去。起初觀察的重點是陣頭組成與表演所反應的社會文化意涵,尤其是臺南郊區仍然活躍的宋江系統武陣,之後漸及於不同的文武陣頭及廟會的相關民俗儀式;我總覺得社區居民自組的庄頭陣,無論是傳統形式的沿襲,或時代環境改變而產生的創意陣頭,在在反應臺灣基層社會的強韌生命力,十分動人,探求其底蘊應當有助於瞭解臺灣社會,也才能更深入瞭解臺灣的歷史與文化。

廟會活動包含的面向不少,不同學科研究者關懷重心有所差別,研究取徑也不盡相同,我基本上基於自己對臺灣歷史文化的理解與秉持傳統歷史學的研究方法,文獻考證與田野調查並重。研究議題從陣頭文化漸擴及祭典儀式、信仰現象、宗教活動與生活等,先後編輯過兩本臺灣民間信仰的論文集:《哪吒與太子爺信仰文化研究》(臺南市政府文化局,2017)、《臺灣史論叢:進香.醮.祭與社會文化變遷》(台大出版中心,2019);出版了4冊專書:《西港仔刈香:一個傳統王醮的數位紀錄》(中研院臺史所,2017,合著,主要內容為我個人撰寫)、《禮祝下鄉:驅瘟逐疫祭典中的王府行儀—臺南、東港、漳州比較研究》(臺南市政府文化局、蔚藍文化,2021)、《廣護大灣:鯽魚潭畔古聚落的民間信仰傳承(1661-2021)》(臺南市政府文化局,2022)、《硬箍起來:西港刈香的宋江系統武陣》(臺南市政府文化局、蔚藍文化,2023)。此外陸續發表過十餘篇相關論文,另有少數幾篇研討會文章尚未發表。

黃校長文博兄主編臺南文化叢書,建議我把過去單獨發表的一些論文稍作集結,成一冊專書出版,便於有興趣的讀者免去查找麻煩。我因此從過去發表的單篇論文中,選擇與醮典、廟會、繞境、友境交陪議題比較具有關連性的文章六篇,加上一篇討論臺南土城聖母廟與鹿耳門天后宮正統爭議的文章,合共七篇,構成本書各章節。這七篇中除了〈文化傳承:廟會庄頭陣的社會文化意義》一篇曾收入前述《臺灣史論叢:進香.醮.祭與社會文化變遷》論文集之外,其餘六篇內容基本上未重複出現在上述各冊專書內,〈唐山過臺灣:蜈蚣陣與宋江陣的在地轉化〉一文係將過去的演講稿改寫而成,算是新作,其他各篇原是歷年發表舊作,此次為收入本書,多數均經修改調整,有幾篇幾乎改寫一半以上;重新收入本書的〈文化傳承:廟會庄頭陣的社會文化意義》一文,也再度增補修訂了一些內容。

本書第一章〈社、會、會首:臺南地區廟會的祭典組織〉主要討論臺南地區為了建醮而成立的祭典組織,其名目(會首)的起源與變化,論其淵源,至少可追溯到明代初期官方制定的里社祭祀制度,此一制度影響了後來閩南地區的傳統村落命名方式,但到了臺灣,因應本地已有番社聚落存在,因此臺灣基本上並未繼承大陸原鄉以「社」為主的村落命名習慣,代之以「庄」為名,但祭祀組織則沿襲原鄉舊慣或加以轉化;文章中也列舉近年漳州、廈門地區建醮祭典組織與會首名稱的變化狀況,以資對照。此一議題過去似未見有人研究討論,收錄於此,期能拋磚引玉。

第二章〈正統紹述:土城與媽祖宮的鹿耳門媽祖信仰〉一文,原以〈鹿耳門的媽祖信仰與正統之爭〉為篇名發表於《思與言》34卷2期(1996),算是我研究臺灣區域與地方史的開端,雖然議題與民間信仰相關,但當時從未想到十年之後臺灣的廟會議題竟成為我後來主要研究領域之一。這篇近30年前的舊文約15,000字,主要觀點在現在看來仍然無須修正,不過30年來有不少新的資料可以補充論述,研究工具包括新的地圖、地理資訊系統提供的古今地圖疊合比較,都有助於更深入探討此一議題,因此修訂後收在本書的文章篇幅增至23,000字左右。考慮收入這篇談正統之爭的文章,一方面是因為此一議題本已沉寂頗長時間,但近年來隨著網路媒體(或自媒體)的發達,偶然亦出現一些零星火花,甚至出現學術形式但似是而非的研究,與歷史求真精神反見違背;另一方面則是地處鹿耳門溪兩岸的這兩座媽祖廟從2005年之後迄今20年,因各自舉辦多次大型媽祖出巡繞境活動,其歷程與內容變化,既與本書「廟會與社會」主題相關,也與「媽祖的繞境模式」議題性質關係密切,因此將其放在討論媽祖遶境議題的前一章,可作為背景鋪陳的一部分。

我一向認為古代鹿耳門媽祖廟(姑且稱為天后宮)是一座地位與性質特殊「有廟無(香)境」的公廟,此廟位於臺灣最早與廈門對渡的正口北汕尾島鹿耳門,島上早期幾無傳統村莊居民性質的「境眾」可言,但有兩三百位在此執勤、工作的軍事與公務(含差役)人員,加上守風候潮的進出港旅客,有宗教慰藉的社會生活需求,鹿耳門媽祖廟必然有一定香火。然而這座古廟的維護整修重建,主要經費還是依賴清代臺灣府城總鎮、道臺及以下眾多官員及郊商舖戶長期捐獻,這從咸豐、同治之交鹿耳門〈重興天后宮碑記〉所載捐助者身分可以證明。即使到了天后宮被洪水衝垮(1870)前夕,鄰近天后宮的媽祖宮庄居民仍然有限,土城地區居民稍多(估計可能有三十來戶),但與天后宮有一段距離,其間多海坪魚塭間隔,來往並不方便,加上拓墾初期庄頭經濟力有限,兩庄居民應該照顧不到天后宮。土城在1918年首度建成村廟保安宮,是為了主祀五府千歲(後來迎回舊天后宮寄祀府城的媽祖神像回來附祀);媽祖宮庄1947年建立村廟天后宮(奉祀據說搶救自舊天后宮的一尊媽祖神像),但兩庄新廟宇除了神像之外,與舊鹿耳門天后宮無論組織、管理、財產都無直接關連,因此正統之爭其實是個假議題,土城人士常說的二建、三建媽祖廟實際上並無古鹿耳門的傳承意義,但爭議背後所反應的地方社會與民間信仰之間的錯綜關係,仍值得稍加釐清,因此本章多花一些篇幅重新分析。

第三章〈媽祖的香路:臺灣媽祖遶境的幾種模式〉,以媽祖信仰為例,探討廟會舉行時出巡繞境的多種不同模式與意義。廟會通常進行遶境,遶境的路線與範圍就是「香路」,另一種說法是「路關」。遶境的目的是驅邪除煞、消災祈福,臺灣與媽祖信仰有關的遶境活動(非傳統祭祀圈原型的遶境),可以分成幾種主要類型:巡歷型、進香與會香型、進香與巡歷混合型、建醮巡狩型。巡歷型媽祖繞境以臺南大天后宮迎媽祖及鹿耳門天后宮台江迎神祭為介紹重點;進香與會香型以大甲鎮瀾宮新港會香(實際上仍出現「遶境進香」名義)、白沙屯拱天宮北港進香為著名,因相關研究探討已多,本文僅概要介紹,未作太多著墨;進香與巡歷混合型以歷史時期北港朝天宮到府城大天后宮進香並巡歷城廂後北返(府城民眾跟隨去北港進香)為代表,本文略述其淵源、中斷與近年的變化;建醮巡狩型以西港刈香及土城香為主要代表,另外略述高雄茄萣地區媽祖廟辦王醮之後的出巡繞境特色。

第四章〈唐山過臺灣:蜈蚣陣與宋江陣的在地轉化〉,主要探討兩岸廟會陣頭的傳承與臺灣的在地演化,並以蜈蚣陣與宋江系統武陣為例作為說明。蜈蚣陣原為閩南地區的蜈蚣閣,更早為舞龍陣的變體,在閩南地區是常見的藝閣花車類表演,目前漳州地區廟會時仍十分盛行,也始終維持藝閣性質;宋江陣為武館學習拳術器械的居民組成,以廟會場合為表演舞台的熱鬧陣;兩者傳到臺灣尤其是臺灣南部之後,除了熱鬧之外,更成為富有高度巫覡色彩的宗教儀式性陣頭,其在地化的時空環境背景,是本文分析的重點。

第五章〈古儺遺風:臺灣南部的拍面宋江陣〉,係由舊作〈南關線的拍面宋江陣初探〉增補修訂而成;拍面即化妝,臺灣的古典化妝式宋江陣集中在臺灣南部,並以臺南靠淺山丘陵區地帶為大本營。拍面宋江陣過去少有較系統性的研究,本文首度全面比較各陣拍面宋江的儀式、人物、服飾裝扮、兵器、陣法,探究其與閩南百越圖騰文化、天罡地煞星神信仰、五行五色道法象徵意義之間的關係,一方面說明其既有宗教信仰儀式的神聖與嚴肅性,同時也承載了民間文學與戲劇豐富內涵的一面,因為過去少見深入研究,故本章所附圖片較多,希望能增進閱讀時之理解。

第六章〈文化傳承:廟會庄頭陣的社會文化意義〉,特別以曾文溪流域與二仁溪(舊稱二層行溪)流域由居民自行組織訓練的數量眾多庄頭陣為例,說明1980年代以後,全臺各地傳統庄頭陣不斷式微消失的環境下,這兩個地域庄頭陣如何在廟會活動中頑強傳承存續的現象,尤其特別的是地跨二仁溪兩岸的茄萣、灣裡在戰後初期開始出現的現代創意庄頭陣,至今仍然延續,除了凸顯祈願與還願的氛圍下營造的社會傳統,也展現當地居民維持廟會兼融閩南傳統、殖民文化遺產、地區生活文化的特色,在國家、文化認同與社會生活記憶中取得巧妙的平衡。

最後一章探討的主題是大型廟會的經費收支,這是廟會諸多議題中大家認為最難研究,也很少見處理的問題。我在2006年至2009年間曾努力收集相關資料,後來因時間與工作限制,無法累積更多材料,不過以這一部分西港香科、關廟建醮、內門迎佛祖、茄萣廟會的收支資料為主體,加上近年收集的零星資料,仍可看出廟會收入從傳統的丁口錢(西港地區還存在其他地區少見,類同田賦的田甲費)為主,轉變為以居民按家戶定額分攤及自由捐獻為主。宮廟組織編練庄頭陣,尤其大型武陣的花費相當可觀,多數廟宇的收支相當公開透明,許多宮廟習慣定期公告收支概況,尤其每逢廟會活動之後公告資料尤其詳細。研究廟會經費收支有兩方面的意義,一個是認識臺灣民間社會的自我管理與地方自治能力,另一個是社會生活面貌與民間經濟力的演變,期待有更多人關注類似研究,加深對臺灣民間社會的理解。

我於1995年在中研院近史所升等為研究員(教授級,聘期至65歲屆齡為止,之後再延聘五年後於2025年底退休),因此2005年開始研究民間信仰時,早已無續聘升等壓力;我也從無主動以研究成果作品參加任何學術性或榮譽性獎項的習慣,故不必在乎研究成果是否需要發表在所謂一級學術期刊,或由著名出版社出版專書。其實許多專業性學術研究著作議題往往冷僻,連學界同行的讀者也相當有限(大家都太忙,少有餘暇讀自己專業研究以外的「閒書」),也不太考慮學術研究的社會效應問題;民間信仰的研究比較接地氣,容易貼近社會大眾,我的研究成果更希望能讓一般社會大眾讀者看到,因此沒有必要優先考慮發表於所謂學術性核心刊物,這是近年我有不少論文發表在《臺南文獻》,或由臺南市文化局出版專書的主要原因,至於研究成果價值如何,應由讀者自行評斷。

本書得以出版,我要特別感謝文博兄的好意,讓我把這些舊作集結,並提供他對拙文的指正與修訂建議,也因此才有機會對內容進行幅度不小的修訂;也要感謝臺南市政府文化局的支持,讓本書在我公務研究生涯正式退休前夕出版,正好作個紀念。

本書修訂整輯期間,得到郭怡棻、蔡幸真、劉懷仁幾位助理與同事幫忙,謹此致謝!書中所附圖片多數為我自己及過去合作工作團隊成員(劉家豪、劉懷仁、賴建宏等)拍攝,少數得到民俗研究與攝影界朋友的幫忙,包括黃文博、趙守彥、黃文皇、許評註、李凱翔、陳文安(影片)等人作品,朋友支援作品儘量註明,仍恐不免遺漏,感謝之外,尚祈大家包涵。

所謂廟會,指民間信仰因神誕慶祝或請神(請水、請火)、進香(謁祖、過爐)、建醮(慶成祈安清醮、送瘟王爺醮、平安祭典等),定期或不定期舉行宗教科儀法事,並進行一天(或以上)的神明出巡遶境、驅邪除厄、消災祈福活動,需動員聚落(角頭、村里、鄉鎮甚至跨縣市)居民參與,神轎(神明)、藝陣(陣頭)齊出,香陣成列,一般或稱迎神賽會,臺灣多以「鬧熱(lāu-jia̍t)」稱之。

我因偶然的機緣,從2005年開始注意臺灣民間信仰的廟會活動,尤其是臺灣南部地區廟會所呈現的歷史變遷與社會文化意涵;倏忽20年過去。起初觀察的重點是陣頭組成與表演所反應的社會文化意涵,尤其是臺南郊區仍然活躍的宋江系統武陣,之後漸及於不同的文武陣頭及廟會的相關民俗儀式;我總覺得社區居民自組的庄頭陣,無論是傳統形式的沿襲,或時代環境改變而產生的創意陣頭,在在反應臺灣基層社會的強韌生命力,十分動人,探求其底蘊應當有助於瞭解臺灣社會,也才能更深入瞭解臺灣的歷史與文化。

廟會活動包含的面向不少,不同學科研究者關懷重心有所差別,研究取徑也不盡相同,我基本上基於自己對臺灣歷史文化的理解與秉持傳統歷史學的研究方法,文獻考證與田野調查並重。研究議題從陣頭文化漸擴及祭典儀式、信仰現象、宗教活動與生活等,先後編輯過兩本臺灣民間信仰的論文集:《哪吒與太子爺信仰文化研究》(臺南市政府文化局,2017)、《臺灣史論叢:進香.醮.祭與社會文化變遷》(台大出版中心,2019);出版了4冊專書:《西港仔刈香:一個傳統王醮的數位紀錄》(中研院臺史所,2017,合著,主要內容為我個人撰寫)、《禮祝下鄉:驅瘟逐疫祭典中的王府行儀—臺南、東港、漳州比較研究》(臺南市政府文化局、蔚藍文化,2021)、《廣護大灣:鯽魚潭畔古聚落的民間信仰傳承(1661-2021)》(臺南市政府文化局,2022)、《硬箍起來:西港刈香的宋江系統武陣》(臺南市政府文化局、蔚藍文化,2023)。此外陸續發表過十餘篇相關論文,另有少數幾篇研討會文章尚未發表。

黃校長文博兄主編臺南文化叢書,建議我把過去單獨發表的一些論文稍作集結,成一冊專書出版,便於有興趣的讀者免去查找麻煩。我因此從過去發表的單篇論文中,選擇與醮典、廟會、繞境、友境交陪議題比較具有關連性的文章六篇,加上一篇討論臺南土城聖母廟與鹿耳門天后宮正統爭議的文章,合共七篇,構成本書各章節。這七篇中除了〈文化傳承:廟會庄頭陣的社會文化意義》一篇曾收入前述《臺灣史論叢:進香.醮.祭與社會文化變遷》論文集之外,其餘六篇內容基本上未重複出現在上述各冊專書內,〈唐山過臺灣:蜈蚣陣與宋江陣的在地轉化〉一文係將過去的演講稿改寫而成,算是新作,其他各篇原是歷年發表舊作,此次為收入本書,多數均經修改調整,有幾篇幾乎改寫一半以上;重新收入本書的〈文化傳承:廟會庄頭陣的社會文化意義》一文,也再度增補修訂了一些內容。

本書第一章〈社、會、會首:臺南地區廟會的祭典組織〉主要討論臺南地區為了建醮而成立的祭典組織,其名目(會首)的起源與變化,論其淵源,至少可追溯到明代初期官方制定的里社祭祀制度,此一制度影響了後來閩南地區的傳統村落命名方式,但到了臺灣,因應本地已有番社聚落存在,因此臺灣基本上並未繼承大陸原鄉以「社」為主的村落命名習慣,代之以「庄」為名,但祭祀組織則沿襲原鄉舊慣或加以轉化;文章中也列舉近年漳州、廈門地區建醮祭典組織與會首名稱的變化狀況,以資對照。此一議題過去似未見有人研究討論,收錄於此,期能拋磚引玉。

第二章〈正統紹述:土城與媽祖宮的鹿耳門媽祖信仰〉一文,原以〈鹿耳門的媽祖信仰與正統之爭〉為篇名發表於《思與言》34卷2期(1996),算是我研究臺灣區域與地方史的開端,雖然議題與民間信仰相關,但當時從未想到十年之後臺灣的廟會議題竟成為我後來主要研究領域之一。這篇近30年前的舊文約15,000字,主要觀點在現在看來仍然無須修正,不過30年來有不少新的資料可以補充論述,研究工具包括新的地圖、地理資訊系統提供的古今地圖疊合比較,都有助於更深入探討此一議題,因此修訂後收在本書的文章篇幅增至23,000字左右。考慮收入這篇談正統之爭的文章,一方面是因為此一議題本已沉寂頗長時間,但近年來隨著網路媒體(或自媒體)的發達,偶然亦出現一些零星火花,甚至出現學術形式但似是而非的研究,與歷史求真精神反見違背;另一方面則是地處鹿耳門溪兩岸的這兩座媽祖廟從2005年之後迄今20年,因各自舉辦多次大型媽祖出巡繞境活動,其歷程與內容變化,既與本書「廟會與社會」主題相關,也與「媽祖的繞境模式」議題性質關係密切,因此將其放在討論媽祖遶境議題的前一章,可作為背景鋪陳的一部分。

我一向認為古代鹿耳門媽祖廟(姑且稱為天后宮)是一座地位與性質特殊「有廟無(香)境」的公廟,此廟位於臺灣最早與廈門對渡的正口北汕尾島鹿耳門,島上早期幾無傳統村莊居民性質的「境眾」可言,但有兩三百位在此執勤、工作的軍事與公務(含差役)人員,加上守風候潮的進出港旅客,有宗教慰藉的社會生活需求,鹿耳門媽祖廟必然有一定香火。然而這座古廟的維護整修重建,主要經費還是依賴清代臺灣府城總鎮、道臺及以下眾多官員及郊商舖戶長期捐獻,這從咸豐、同治之交鹿耳門〈重興天后宮碑記〉所載捐助者身分可以證明。即使到了天后宮被洪水衝垮(1870)前夕,鄰近天后宮的媽祖宮庄居民仍然有限,土城地區居民稍多(估計可能有三十來戶),但與天后宮有一段距離,其間多海坪魚塭間隔,來往並不方便,加上拓墾初期庄頭經濟力有限,兩庄居民應該照顧不到天后宮。土城在1918年首度建成村廟保安宮,是為了主祀五府千歲(後來迎回舊天后宮寄祀府城的媽祖神像回來附祀);媽祖宮庄1947年建立村廟天后宮(奉祀據說搶救自舊天后宮的一尊媽祖神像),但兩庄新廟宇除了神像之外,與舊鹿耳門天后宮無論組織、管理、財產都無直接關連,因此正統之爭其實是個假議題,土城人士常說的二建、三建媽祖廟實際上並無古鹿耳門的傳承意義,但爭議背後所反應的地方社會與民間信仰之間的錯綜關係,仍值得稍加釐清,因此本章多花一些篇幅重新分析。

第三章〈媽祖的香路:臺灣媽祖遶境的幾種模式〉,以媽祖信仰為例,探討廟會舉行時出巡繞境的多種不同模式與意義。廟會通常進行遶境,遶境的路線與範圍就是「香路」,另一種說法是「路關」。遶境的目的是驅邪除煞、消災祈福,臺灣與媽祖信仰有關的遶境活動(非傳統祭祀圈原型的遶境),可以分成幾種主要類型:巡歷型、進香與會香型、進香與巡歷混合型、建醮巡狩型。巡歷型媽祖繞境以臺南大天后宮迎媽祖及鹿耳門天后宮台江迎神祭為介紹重點;進香與會香型以大甲鎮瀾宮新港會香(實際上仍出現「遶境進香」名義)、白沙屯拱天宮北港進香為著名,因相關研究探討已多,本文僅概要介紹,未作太多著墨;進香與巡歷混合型以歷史時期北港朝天宮到府城大天后宮進香並巡歷城廂後北返(府城民眾跟隨去北港進香)為代表,本文略述其淵源、中斷與近年的變化;建醮巡狩型以西港刈香及土城香為主要代表,另外略述高雄茄萣地區媽祖廟辦王醮之後的出巡繞境特色。

第四章〈唐山過臺灣:蜈蚣陣與宋江陣的在地轉化〉,主要探討兩岸廟會陣頭的傳承與臺灣的在地演化,並以蜈蚣陣與宋江系統武陣為例作為說明。蜈蚣陣原為閩南地區的蜈蚣閣,更早為舞龍陣的變體,在閩南地區是常見的藝閣花車類表演,目前漳州地區廟會時仍十分盛行,也始終維持藝閣性質;宋江陣為武館學習拳術器械的居民組成,以廟會場合為表演舞台的熱鬧陣;兩者傳到臺灣尤其是臺灣南部之後,除了熱鬧之外,更成為富有高度巫覡色彩的宗教儀式性陣頭,其在地化的時空環境背景,是本文分析的重點。

第五章〈古儺遺風:臺灣南部的拍面宋江陣〉,係由舊作〈南關線的拍面宋江陣初探〉增補修訂而成;拍面即化妝,臺灣的古典化妝式宋江陣集中在臺灣南部,並以臺南靠淺山丘陵區地帶為大本營。拍面宋江陣過去少有較系統性的研究,本文首度全面比較各陣拍面宋江的儀式、人物、服飾裝扮、兵器、陣法,探究其與閩南百越圖騰文化、天罡地煞星神信仰、五行五色道法象徵意義之間的關係,一方面說明其既有宗教信仰儀式的神聖與嚴肅性,同時也承載了民間文學與戲劇豐富內涵的一面,因為過去少見深入研究,故本章所附圖片較多,希望能增進閱讀時之理解。

第六章〈文化傳承:廟會庄頭陣的社會文化意義〉,特別以曾文溪流域與二仁溪(舊稱二層行溪)流域由居民自行組織訓練的數量眾多庄頭陣為例,說明1980年代以後,全臺各地傳統庄頭陣不斷式微消失的環境下,這兩個地域庄頭陣如何在廟會活動中頑強傳承存續的現象,尤其特別的是地跨二仁溪兩岸的茄萣、灣裡在戰後初期開始出現的現代創意庄頭陣,至今仍然延續,除了凸顯祈願與還願的氛圍下營造的社會傳統,也展現當地居民維持廟會兼融閩南傳統、殖民文化遺產、地區生活文化的特色,在國家、文化認同與社會生活記憶中取得巧妙的平衡。

最後一章探討的主題是大型廟會的經費收支,這是廟會諸多議題中大家認為最難研究,也很少見處理的問題。我在2006年至2009年間曾努力收集相關資料,後來因時間與工作限制,無法累積更多材料,不過以這一部分西港香科、關廟建醮、內門迎佛祖、茄萣廟會的收支資料為主體,加上近年收集的零星資料,仍可看出廟會收入從傳統的丁口錢(西港地區還存在其他地區少見,類同田賦的田甲費)為主,轉變為以居民按家戶定額分攤及自由捐獻為主。宮廟組織編練庄頭陣,尤其大型武陣的花費相當可觀,多數廟宇的收支相當公開透明,許多宮廟習慣定期公告收支概況,尤其每逢廟會活動之後公告資料尤其詳細。研究廟會經費收支有兩方面的意義,一個是認識臺灣民間社會的自我管理與地方自治能力,另一個是社會生活面貌與民間經濟力的演變,期待有更多人關注類似研究,加深對臺灣民間社會的理解。

我於1995年在中研院近史所升等為研究員(教授級,聘期至65歲屆齡為止,之後再延聘五年後於2025年底退休),因此2005年開始研究民間信仰時,早已無續聘升等壓力;我也從無主動以研究成果作品參加任何學術性或榮譽性獎項的習慣,故不必在乎研究成果是否需要發表在所謂一級學術期刊,或由著名出版社出版專書。其實許多專業性學術研究著作議題往往冷僻,連學界同行的讀者也相當有限(大家都太忙,少有餘暇讀自己專業研究以外的「閒書」),也不太考慮學術研究的社會效應問題;民間信仰的研究比較接地氣,容易貼近社會大眾,我的研究成果更希望能讓一般社會大眾讀者看到,因此沒有必要優先考慮發表於所謂學術性核心刊物,這是近年我有不少論文發表在《臺南文獻》,或由臺南市文化局出版專書的主要原因,至於研究成果價值如何,應由讀者自行評斷。

本書得以出版,我要特別感謝文博兄的好意,讓我把這些舊作集結,並提供他對拙文的指正與修訂建議,也因此才有機會對內容進行幅度不小的修訂;也要感謝臺南市政府文化局的支持,讓本書在我公務研究生涯正式退休前夕出版,正好作個紀念。

本書修訂整輯期間,得到郭怡棻、蔡幸真、劉懷仁幾位助理與同事幫忙,謹此致謝!書中所附圖片多數為我自己及過去合作工作團隊成員(劉家豪、劉懷仁、賴建宏等)拍攝,少數得到民俗研究與攝影界朋友的幫忙,包括黃文博、趙守彥、黃文皇、許評註、李凱翔、陳文安(影片)等人作品,朋友支援作品儘量註明,仍恐不免遺漏,感謝之外,尚祈大家包涵。

試閱

第一章

社、會、會首:臺南地區廟會的祭典組織

前言

從歷史演進的過程來看,廟會活動的會首是一個由眾人共同參加的(委員)會之首席代表(會頭、主會),這個「會」顯然是為了遂行祭祀活動而形成的組織,通常是臨時性的短期存在。祭祀功能的「會」之所以出現,源於古代的原始祭祀場所「社」(也可以說是祭祀組織),明代以後地方上的「社」是經常性或臨時性辦理祭祀儀式的場所,所以「社會」的原始意涵是「負責在社辦理祭祀活動的會」。明清地方基層組織「里」依規定需定期辦理祭祀,里的「社」辦理祭祀「會務」的原始形態應該是類似臺灣宮廟中爐主的工作,之後祭祀活動複雜化或擴大,勢需眾人合力,於是組成執行社祭的「社會」。「社會」的主事者即「會首」,會首原來應該只有一個人,實際演變之後人數有多有少,名稱、功能逐漸多元,到了臺灣之後也有所調整變化。

臺南是臺灣最早開發的地區,來自漳州與泉州的移民均具代表性,因此本章所探討的地方行政區劃與宗教祭典的關係、會首名稱、組織與功能運作方式案例,主要以臺南地區為主,不過也與臺灣其他各地有相當程度的近似性。

會首建置主要淵源於明代的里社制度,因此需稍微探究里社、社、會首的歷史淵源及變化。

一、明代的里社制度

傳統基層社會百姓生活中需對應政府的基本義務主要有二,一為交賦稅與服勞役,二為執行公共祭祀。祭祖拜佛信神本來可以和政府無關,但朱元璋洪武朝開始制訂推行從皇朝中央到地方政府、社會基層需如何進行官方制定的各級「官祀」禮儀,使得基層老百姓也需依照政府規定進行祭祀活動。根據《大明會典》,基層社會的官定祭祀稱為「里社」:

凡各處鄉村人民,每里一百戶內立壇一所,祀五土五穀之神,專為祈禱雨暘時若、五穀豐登。每歲一戶輪當會首,常川潔淨壇場。遇春秋二社,預期率辦祭物。至日,約聚祭祀。其祭用一羊、一豕,酒果香燭隨用。祭畢,就行會飲。會中先令一人讀抑強扶弱之誓,其詞曰:凡我同里之人,各遵守禮法,毋恃力凌弱。違者先共制之,然後經官。或貧無可贍,周給其家。三年不立,不使與會。其婚姻喪葬有乏,隨力相助。如不從眾,及犯姦盜詐偽,一切非為之人,並不許入會。讀誓詞畢,長幼以次就坐,盡歡而退。務在恭敬神明、和睦鄉里、以厚風俗。

五土五穀之神即社神與稷神,按照祭祀的層級差別,「天子祭天地神祇及天下山川,王國各府州縣祭境內山川及祀典神祇,庶民祭其祖先及里社土穀之神」。祭祀時同時要宣讀生活規約,祭祀完畢聚餐,能否入會參加祭祀也有一些基本條件,里社活動的目的在於「恭敬神明、和睦鄉里、以厚風俗」。

里社的祭祀儀注,也有一套相當講究的繁文縟節,類似三獻禮:

前祭一日,會首及預祭之人各齋戒一日。會首前遣執事人掃除壇所,為瘞坎於壇所之西北方,深取足容物。會首洗滌廚房鑊器,以淨室為饌所。至晚,宰牲,執事者以楪取毛血,與祭器俱置於饌所。祭器俱用瓷瓦器。祭日未明,執事者於廚中烹牲。設五土五穀神位於壇上,五土居東,五穀居西。設讀祝所於壇上,居中間。設會首拜位於壇下,俱南向,設預祭人位於其後,設引禮及諸執事人位又於其後。執事者於饌所實祭物於楪內,解牲體置於二俎,置酒於尊,書祝文於紙。祭物既備,執事者各捧設於神位前,燃香明燭。自會首以下,各服常服、盥手、入就拜位、立定。執事者執壺於尊中取酒,立於五土神位之左。引禮者唱鞠躬、拜、興、拜、興、平身,會首以下皆鞠躬、拜、興、拜、興、平身。執事者取毛血瘞於坎中。引禮引會首詣五土神位前,唱跪。會首詣五土神位前跪、舉杯,執壺者斟酒。引禮唱三祭酒,會首三祭酒訖,引禮唱俯伏、興、平身。執壺者詣五穀神位之左,引禮引會首詣五穀神位前,唱跪,會首詣五穀神位前跪、舉杯,執壺者斟酒。引禮唱三祭酒,會首三祭酒訖。引禮唱俯伏、興、平身。會首俯伏、興、平身。引禮唱就讀祝位,讀祝者取祝,立於讀祝位之左。會首詣讀祝所,引禮唱跪,會首跪。唱讀祝,讀祝者跪讀祝訖、興、置祝於案。引禮唱俯伏、興、平身。會首俯伏、興、平身。引禮唱復位,會首復位。引禮唱鞠躬、拜、興、拜、興、平身。會首以下皆鞠躬、拜、興、拜、興、平身。執事者徹(撤)祭物、讀祝者取祝文、焚瘞於坎所。禮畢、行會飲讀誓文禮。

官方規定的里社祭拜社稷神之禮,每年春秋各一次,祝文有官方規定的範本;祭社稷之外,里社每年還需祭無祀鬼魂三次,稱為「鄉厲」:「凡各鄉村,每里一百戶內立壇一所,祭無祀鬼神。專祈禱民庶安康、孳畜蕃盛。每歲三祭,春清明日、秋七月十五日、冬十月一日,祭物牲酒隨鄉俗置辦。其輪流會首,及祭畢會飲讀誓等儀,與祭里社同。」祭厲之時照例需請城隍神臨壇坐鎮,故讀祭文外,另外需讀祭告城隍文。

里社的「社」,同時具有祭祀禮儀(社祭)與祭祀空間(社壇)的含義,每年應舉行五次闔里祭典,久而久之,原來的里社祭與鄉厲祭,不一定依規定舉行,日久廢弛十分普遍。依規制「壇」是沒有屋宇的開放空間,清乾隆《莆田縣志》說:「里社壇本以祀土穀之神,今皆建屋,雜祀他神」,「各里鄉厲壇,洪武間奉例建置者,今俱廢」。依鄭振滿在莆田的調查,鄉社禮久廢的另一面是里社變成神廟,主祀地方神(所謂「淫祀」,常是政府取締打壓的對象),有些廟主祀地方神之外,隨祀社公社媽,或社、廟並存;里社的主要活動,是恢復原來的迎神賽會傳統,也有祖社分靈出新社,總之,民間的神廟,替代了里社壇與鄉厲壇的功能。這種現象不會只發生在莆田一地,泉州、漳州一樣可以類比想像。廈門島東部海邊有三漁村,舊稱塔埔社、下保社、皇隅頭社,皇隅頭社2008年起陸續重建爐英殿(供奉關聖帝君)、聖安宮(供奉媽祖)、觀音寺(供奉觀音佛祖),下保社社廟現今稱北山宮(主祀開閩王忠惠尊王王審知),塔埔社社廟福濟殿(供奉媽祖),也都是里社改為神廟的例證。

里社的社祭,並非明代的發明,社的概念與祭拜土地和穀神,其實是中國的古老傳統。《禮記注疏》:「王為群姓立社曰大社,王自為立社曰王社,諸侯為百姓立社曰國社,諸侯自為立社曰侯社,大夫以下成群立社曰置社。」「里社」這個複合詞應該是直接援引《禮記.祭法》「大社」(太社)、「王社」、「國社」、「侯社」之邏輯而來。宋吳泳〈祈雨祝文〉:「民生之命,莫重於穀,國中之神,莫貴於社」,社(土地)神與穀(稷)神是原始祭祀的基本神祇,社稷後來演變為指稱擁有土地與人民統治權的政治實體。法國漢學家沙畹(Édouard Chavannes,1865-1918)認為社是土地力量的神化,古代人口較少,25戶以上共一社,為里社的起源,不但需建一座壇,還要種一棵樹作為標誌,社字的古代字形:神明在左,右邊是樹立於土上,因此土與樹被視為神靈,共同組成了社神。臺灣鄉間各地廟宇普遍在廟埕植樹,可能是三千年前的古舊淵源。

祭祀是傳統社會最原始的公共事務(明清時期因寇亂與海盜而使福建東南沿海建立自我武力防衛,成為另一種地方公共事務),社是執行祭祀活動的所在,福建九龍江流域分屬漳、泉的龍溪與同安,普遍使用社做為聚落名稱,代表由里社祭祀衍化而來的村落共同體意識,以社冠上村名在今天的九龍江流域,仍十分普遍。

社(以及演變而成的廟)要舉行祭祀,需要眾人協力,至少要有一個簡單類似神明會的組織(會),為了執行社祭而立會,「社會」於焉誕生,所以社會原是村里的祭祀組織,頭人稱會首。當祭祀規模擴大或祭典儀式複雜化,會首一人無法獨立操辦會務,勢必要增加人手,為了分工負責,眾會首的名稱,開始有主會首、副會首、協會首等區分,名稱職能各地不同,同一地方也可能因時代演進發生變化。由於資料缺乏,我們無法得知閩南地區傳統時代大型祭典進行時各地的會首名目,不過沿用傳統的習慣各地皆然。

社、會、會首:臺南地區廟會的祭典組織

前言

從歷史演進的過程來看,廟會活動的會首是一個由眾人共同參加的(委員)會之首席代表(會頭、主會),這個「會」顯然是為了遂行祭祀活動而形成的組織,通常是臨時性的短期存在。祭祀功能的「會」之所以出現,源於古代的原始祭祀場所「社」(也可以說是祭祀組織),明代以後地方上的「社」是經常性或臨時性辦理祭祀儀式的場所,所以「社會」的原始意涵是「負責在社辦理祭祀活動的會」。明清地方基層組織「里」依規定需定期辦理祭祀,里的「社」辦理祭祀「會務」的原始形態應該是類似臺灣宮廟中爐主的工作,之後祭祀活動複雜化或擴大,勢需眾人合力,於是組成執行社祭的「社會」。「社會」的主事者即「會首」,會首原來應該只有一個人,實際演變之後人數有多有少,名稱、功能逐漸多元,到了臺灣之後也有所調整變化。

臺南是臺灣最早開發的地區,來自漳州與泉州的移民均具代表性,因此本章所探討的地方行政區劃與宗教祭典的關係、會首名稱、組織與功能運作方式案例,主要以臺南地區為主,不過也與臺灣其他各地有相當程度的近似性。

會首建置主要淵源於明代的里社制度,因此需稍微探究里社、社、會首的歷史淵源及變化。

一、明代的里社制度

傳統基層社會百姓生活中需對應政府的基本義務主要有二,一為交賦稅與服勞役,二為執行公共祭祀。祭祖拜佛信神本來可以和政府無關,但朱元璋洪武朝開始制訂推行從皇朝中央到地方政府、社會基層需如何進行官方制定的各級「官祀」禮儀,使得基層老百姓也需依照政府規定進行祭祀活動。根據《大明會典》,基層社會的官定祭祀稱為「里社」:

凡各處鄉村人民,每里一百戶內立壇一所,祀五土五穀之神,專為祈禱雨暘時若、五穀豐登。每歲一戶輪當會首,常川潔淨壇場。遇春秋二社,預期率辦祭物。至日,約聚祭祀。其祭用一羊、一豕,酒果香燭隨用。祭畢,就行會飲。會中先令一人讀抑強扶弱之誓,其詞曰:凡我同里之人,各遵守禮法,毋恃力凌弱。違者先共制之,然後經官。或貧無可贍,周給其家。三年不立,不使與會。其婚姻喪葬有乏,隨力相助。如不從眾,及犯姦盜詐偽,一切非為之人,並不許入會。讀誓詞畢,長幼以次就坐,盡歡而退。務在恭敬神明、和睦鄉里、以厚風俗。

五土五穀之神即社神與稷神,按照祭祀的層級差別,「天子祭天地神祇及天下山川,王國各府州縣祭境內山川及祀典神祇,庶民祭其祖先及里社土穀之神」。祭祀時同時要宣讀生活規約,祭祀完畢聚餐,能否入會參加祭祀也有一些基本條件,里社活動的目的在於「恭敬神明、和睦鄉里、以厚風俗」。

里社的祭祀儀注,也有一套相當講究的繁文縟節,類似三獻禮:

前祭一日,會首及預祭之人各齋戒一日。會首前遣執事人掃除壇所,為瘞坎於壇所之西北方,深取足容物。會首洗滌廚房鑊器,以淨室為饌所。至晚,宰牲,執事者以楪取毛血,與祭器俱置於饌所。祭器俱用瓷瓦器。祭日未明,執事者於廚中烹牲。設五土五穀神位於壇上,五土居東,五穀居西。設讀祝所於壇上,居中間。設會首拜位於壇下,俱南向,設預祭人位於其後,設引禮及諸執事人位又於其後。執事者於饌所實祭物於楪內,解牲體置於二俎,置酒於尊,書祝文於紙。祭物既備,執事者各捧設於神位前,燃香明燭。自會首以下,各服常服、盥手、入就拜位、立定。執事者執壺於尊中取酒,立於五土神位之左。引禮者唱鞠躬、拜、興、拜、興、平身,會首以下皆鞠躬、拜、興、拜、興、平身。執事者取毛血瘞於坎中。引禮引會首詣五土神位前,唱跪。會首詣五土神位前跪、舉杯,執壺者斟酒。引禮唱三祭酒,會首三祭酒訖,引禮唱俯伏、興、平身。執壺者詣五穀神位之左,引禮引會首詣五穀神位前,唱跪,會首詣五穀神位前跪、舉杯,執壺者斟酒。引禮唱三祭酒,會首三祭酒訖。引禮唱俯伏、興、平身。會首俯伏、興、平身。引禮唱就讀祝位,讀祝者取祝,立於讀祝位之左。會首詣讀祝所,引禮唱跪,會首跪。唱讀祝,讀祝者跪讀祝訖、興、置祝於案。引禮唱俯伏、興、平身。會首俯伏、興、平身。引禮唱復位,會首復位。引禮唱鞠躬、拜、興、拜、興、平身。會首以下皆鞠躬、拜、興、拜、興、平身。執事者徹(撤)祭物、讀祝者取祝文、焚瘞於坎所。禮畢、行會飲讀誓文禮。

官方規定的里社祭拜社稷神之禮,每年春秋各一次,祝文有官方規定的範本;祭社稷之外,里社每年還需祭無祀鬼魂三次,稱為「鄉厲」:「凡各鄉村,每里一百戶內立壇一所,祭無祀鬼神。專祈禱民庶安康、孳畜蕃盛。每歲三祭,春清明日、秋七月十五日、冬十月一日,祭物牲酒隨鄉俗置辦。其輪流會首,及祭畢會飲讀誓等儀,與祭里社同。」祭厲之時照例需請城隍神臨壇坐鎮,故讀祭文外,另外需讀祭告城隍文。

里社的「社」,同時具有祭祀禮儀(社祭)與祭祀空間(社壇)的含義,每年應舉行五次闔里祭典,久而久之,原來的里社祭與鄉厲祭,不一定依規定舉行,日久廢弛十分普遍。依規制「壇」是沒有屋宇的開放空間,清乾隆《莆田縣志》說:「里社壇本以祀土穀之神,今皆建屋,雜祀他神」,「各里鄉厲壇,洪武間奉例建置者,今俱廢」。依鄭振滿在莆田的調查,鄉社禮久廢的另一面是里社變成神廟,主祀地方神(所謂「淫祀」,常是政府取締打壓的對象),有些廟主祀地方神之外,隨祀社公社媽,或社、廟並存;里社的主要活動,是恢復原來的迎神賽會傳統,也有祖社分靈出新社,總之,民間的神廟,替代了里社壇與鄉厲壇的功能。這種現象不會只發生在莆田一地,泉州、漳州一樣可以類比想像。廈門島東部海邊有三漁村,舊稱塔埔社、下保社、皇隅頭社,皇隅頭社2008年起陸續重建爐英殿(供奉關聖帝君)、聖安宮(供奉媽祖)、觀音寺(供奉觀音佛祖),下保社社廟現今稱北山宮(主祀開閩王忠惠尊王王審知),塔埔社社廟福濟殿(供奉媽祖),也都是里社改為神廟的例證。

里社的社祭,並非明代的發明,社的概念與祭拜土地和穀神,其實是中國的古老傳統。《禮記注疏》:「王為群姓立社曰大社,王自為立社曰王社,諸侯為百姓立社曰國社,諸侯自為立社曰侯社,大夫以下成群立社曰置社。」「里社」這個複合詞應該是直接援引《禮記.祭法》「大社」(太社)、「王社」、「國社」、「侯社」之邏輯而來。宋吳泳〈祈雨祝文〉:「民生之命,莫重於穀,國中之神,莫貴於社」,社(土地)神與穀(稷)神是原始祭祀的基本神祇,社稷後來演變為指稱擁有土地與人民統治權的政治實體。法國漢學家沙畹(Édouard Chavannes,1865-1918)認為社是土地力量的神化,古代人口較少,25戶以上共一社,為里社的起源,不但需建一座壇,還要種一棵樹作為標誌,社字的古代字形:神明在左,右邊是樹立於土上,因此土與樹被視為神靈,共同組成了社神。臺灣鄉間各地廟宇普遍在廟埕植樹,可能是三千年前的古舊淵源。

祭祀是傳統社會最原始的公共事務(明清時期因寇亂與海盜而使福建東南沿海建立自我武力防衛,成為另一種地方公共事務),社是執行祭祀活動的所在,福建九龍江流域分屬漳、泉的龍溪與同安,普遍使用社做為聚落名稱,代表由里社祭祀衍化而來的村落共同體意識,以社冠上村名在今天的九龍江流域,仍十分普遍。

社(以及演變而成的廟)要舉行祭祀,需要眾人協力,至少要有一個簡單類似神明會的組織(會),為了執行社祭而立會,「社會」於焉誕生,所以社會原是村里的祭祀組織,頭人稱會首。當祭祀規模擴大或祭典儀式複雜化,會首一人無法獨立操辦會務,勢必要增加人手,為了分工負責,眾會首的名稱,開始有主會首、副會首、協會首等區分,名稱職能各地不同,同一地方也可能因時代演進發生變化。由於資料缺乏,我們無法得知閩南地區傳統時代大型祭典進行時各地的會首名目,不過沿用傳統的習慣各地皆然。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價